Nikkō, das spirituelle Zentrum des Tokugawa Shogunats

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Bekannte_Schreine/Nikko.

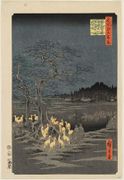

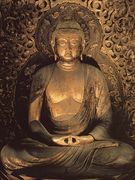

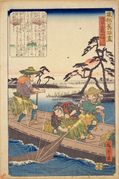

Frühe Edo-Zeit, 17. Jh. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung).

Der Tempel-Schrein Komplex von

Tempel-Schreinanlage im Norden der Kantō-Ebene, Präf. Tochigi; beherbergt u.a. den Tōshō-gū Schrein

Der Begriff „Nikkō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

im Norden der Kantō-Region wurde schon in der

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit (8.–12. Jh.) als heiliger Ort verehrt. Zu landes·weiter Bedeutung stieg der Ort aller·dings erst auf, als das Mausoleum des ersten Tokugawa

Der Begriff „Shōgun“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

s,

Der Begriff „Tokugawa Ieyasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, hierher verlegt wurde. Nikkō wurde damit das spirituelle Zentrum der Tokugawa Dynastie, die Japan über zweieinhalb Jahrhunderte (von 1600–1867) regierte, und ist zugleich das repräsentativste architektonische Beispiel für den shogunalen Herrscherkult der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit. Die Anlage wurde 1999 als UNESCO Kulturerbe ausgezeichnet.

Religiöse Anlage

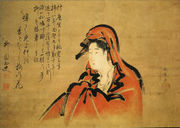

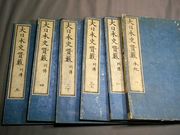

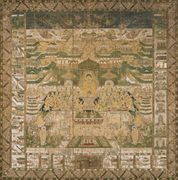

Werk von Ueyama Yahei (Verleger). Edo-Zeit, 1800. Japanese Historical Maps.

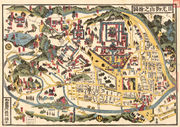

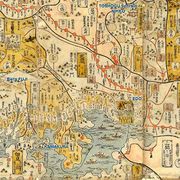

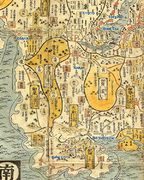

Der obige Plan aus der späten Edo-Zeit zeigt die wichtigsten religiösen Gebäude von Nikkō, die auch heute noch mehr oder weniger unverändert dort zu finden sind. Den prominentesten Platz hält dabei der

Tōshō Schrein, Mausoleum des Tokugawa Ieyasu in Nikkō, Präf. Tochigi

Der Begriff „Tōshō-gū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

inne, wo Ieyasu als Gott verehrt wird. Er ist auf dem Plan als ummauerter Teilbereich rechts der Bildmitte zu erkennen. In dieser Form entstand die Anlage erst zwanzig Jahre nach Ieyasus Tod, 1634–1635 unter seinem Enkel

3. Tokugawa Shōgun (1604–1651), r. 1623–1651

Der Begriff „Tokugawa Iemitsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, der sich ebenfalls am gleichen Ort ein Mausoleum (

Mausoleum des 3. Tokugawa Shōguns, Iemitsu, err. 1652–53

Der Begriff „Taiyū-in“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, der ummauerte Bereich links des Tōshō-gū) errichten ließ.

Der Plan zeigt jedoch auch eine Anzahl weiterer Tempel- und Schreinbauten, die einem alten Pilgerzentrum angehören, das sich vom heutigen Zentrum der Anlage bis zum zwanzig Kilometer entfernten Chūzenji-See (Abb. oben, links) mit seinen eindrucksvollen Wasserfällen erstreckt. Auf dem Plan sind die Entfernungen zwischen den einzelnen Teilanlagen natürlich stark verkürzt dargestellt. Mit heutigen technischen Mitteln ist ihre Besichtigung zwar in einem Tag zu schaffen, es empfehlen sich aber mindestens zwei Tage, wenn man sowohl dem Haupt·schrein als auch den umge·benden Natur·sehens·würdig·keiten die gebührende Aufmerk·samkeit zukom·men lassen möchte.

Das gesamte Heiligtum von Nikkō wird im Norden durch hohe Berge begrenzt. Drei dieser Berge bilden so etwas wie eine Familie bestehend aus Vater (Nantai-san), Mutter (Nyoho-san) und Kind (Tarō-san), die zugleich als die Hauptgottheiten des

Der Begriff „Futarasan Jinja“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Geographische Lage

Schreins angesehen werden. Dieser Schrein wird bereits in den

„Bestimmungen der Engi Ära“; Gesetzeswerk mit zahlreichen religionspol. Bestimmungen, v.a. zum Schreinzeremoniell, aus dem 10. Jh.

Der Begriff „Engishiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

aus dem zehnten Jahrhundert als Hauptschrein der alten Provinz Shimotsuke (heute Tochigi-ken) ausgewiesen und repräsentiert das ursprüngliche Heiligtum von Nikkō.1 Die ältesten Schreine und Tempel der Anlage leiten sich jedoch historisch noch weiter zurück, nämlich auf einen buddhistischen Mönch der Nara-Zeit namens Shōdō (735–817). Er soll in der Kantō-Region mehrere namhafte Tempel gegründet haben. In der Entstehungsgeschichte von Nikkō sind also Buddhismus und einheimische Berggötter bereits aufs Engste mit einander verbunden. Folgerichtig wurde Nikkō im japanischen Mittelalter zu einem Zentrum des synkretistischen Bergkults

Der Begriff „Shugendō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

.

Eingangsbereich

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Bekannte_Schreine/Nikko.

Um die Anlage zu betreten, muss man den Fluss Daiyagawa überqueren, der die südliche Grenze des Areals darstellt. Die elegante „Götterbrücke“ markiert den Hauptzugang (auf dem obigen Plan rechts unten). Zur Gänze mit zinnoberrotem Lack bedeckt, diente sie seit jeher lediglich für zeremonielle Zwecke oder den höchsten Adel, während gewöhnliche Untertanen, so sie überhaupt das Privileg erhielten, den Schrein zu besuchen, eine wenige Meter flussabwärts gelegene Brücke benützten, die heute durch eine schnöde Autobrücke ersetzt worden ist. Jenseits der beiden Brücken liegt die Hauptanlage des Tempel-Schrein Komplexes auf einem terrassenförmig gestalteten Hang. Die prächtigen Gebäude befinden sich — wie etwa auch auf Berg

Der Begriff „Kōya-san“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

— in einem hohen Zedernwald, der sie dem Blick von außen entzieht und mit einem mystischen Flair umgibt. Diese Zedern (sugi) wurden allerdings erst anlässlich der Errichtung der shogunalen Mausoleen, also Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, gepflanzt.

Das Yōmei-mon

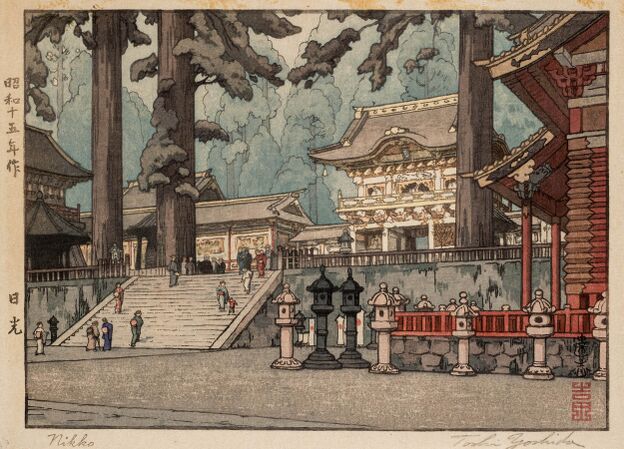

Werk von Yoshida Tōshi (1911–1995). Frühe Shōwa-Zeit, 1940. Calisphere, University of California, Merced.

Das Tor zum zentralen Teil der Anlage, das

„Tor der Sonnenklarheit“; ursprünglich Name des östlichen Tores im Kaiserpalast von Kyōto, später auch in Nikkō errichtet

Der Begriff „Yōmei-mon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, durfte früher nur von hoch·ran·gigen Mit·glie·dern des Adels durch·schrit·ten werden. Doch selbst wenn man als gewöhn·licher Sterb·licher nur bis hier her ge·langte, bot das Tor mit seinen zahl·losen Schnit·ze·reien Anlass, einen ganzen Tag lang selbst·ver·ges·sen in Be·trach·tung seines opulenten Dekors vor ihm zu verweilen — so jedenfalls die Begründung für einen seiner Bei·na·men: Higurashi-mon („Das Tor, wo man den ganzen Tag zubringt“). Die Grund·form dieses Tores erinnert stark an buddhis·tische Tempeltore, doch weichen viele Details von der buddhis·tischen Stan·dard·iko·nographie ab.

Edo-Zeit, 1636. Matsui Fumio/TOKYO VIEWS, flickr 2010.

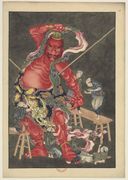

Zunächst fallen ungewöhnlich viele legendäre Tiere ins Auge: Drachen, Löwen (oder viel·leicht eher

wtl. „Korea-Hund“, auch „Löwenhund“; Wächterfigur vor religiösen Gebäuden

Der Begriff „komainu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-artige Mischun·gen von Löwe und Hund), kirin-Drachen·pferde,2 und Ele·fanten (oder genauer:

Baku, elefantenartiges legendäres Tier, das Träume frisst; auch: Tapir

Der Begriff „baku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, die sowohl Rüssel als auch Klauen besit·zen und als Beschüt·zer vor bösen Träumen gelten). Diesen Tieren wird allge·mein eine Schutz·funk·tion vor bösen Geistern zuge·spro·chen, weshalb sie auch anderswo Tempel und Schreine zieren, doch in so großer Zahl wie am Yōmei-mon findet man diese tierischen Beschützer ansonsten kaum. Darüber hinaus gibt es aber auch mensch·liche Figu·ren: Neben Kon·fuzius im Kreise seiner Schü·ler sind z.B. die vier ele·ganten Vergnü·gun·gen des Ge·lehr·ten (

die Vier Eleganten Zerstreuungen des klassischen chinesischen Gelehrten: Laute, Brettspiel (Go), Kalligraphie, Malerei.

Der Begriff „kinkishoga“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) dar·gestellt: Lauten·spiel (Koto), Brett·spiel (Go), Kalli·graphie und Male·rei. Diese aus·geprägt chine·sische Motiv·wahl ist eines der neuar·tigen Ele·mente aus der Entste·hungs·zeit des Yōmei-mon, die man auf älte·ren religiö·sen Ge·bäu·den nicht findet. Man bemühte sich offenbar bewusst, Alternativen zur meditative Ruhe der Buddhas einerseits und der respekt·ein·flößen·den Kraft der zornvollen Mantra-Könige andererseits in die religiöse Ikonographie aufzunehmen. Zu dieser Abkehr von traditionellen Motiven passt es auch, dass die übli·chen buddhis·tischen Tor·wäch·ter (

Wächterfigur, Torwächter

Der Begriff „niō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) im Yōmei-mon durch realis·tische Darstel·lungen von japa·nischen Bogen·schüt·zen ersetzt sind.

Der Tōshō-gū ist somit ein anschauliches Beispiel für das Ineinandergreifen religiöser Richtungen in Japan, wobei in diesem Fall zur üblichen Verbindung einheimischer und buddhistischer Gottheiten noch die als Heilige verehrten Weisen aus der chinesischen Mythologie hinzukommen. Die Vielzahl an religiösen Bezügen findet ihre Entsprechung in einer besonders ornament- und figuren·reichen Schrein·architektur, die nicht nur am Yōmei-mon, sondern beispielsweise auch am „chinesischen Tor“ (Kara-mon), das zum innersten Bereich der Anlage führt, deutlich zum Ausdruck kommt.

Dämonenabwehr und die Furcht vor der Perfektion

Abgesehen von den bis ins kleinste Detail aus·gear·bei·teten figu·rati·ven Moti·ven enthält das Yōmei-mon noch eine wei·tere Be·son·der·heit, die nur Ein·ge·weih·ten ins Auge fällt: es han·delt sich um eine der zwölf weiß be·mal·ten Trä·ger·säu·len, die mit der glei·chen orna·men·talen Struk·tur (einem stili·sierten Affen·ge·sicht) wie alle ande·ren Säu·len ver·ziert ist, aber um 180 Grad verdreht; die Säule ist also quasi auf den Kopf gestellt. Dies ist nicht etwa ein Ver·se·hen, son·dern ver·dankt sich einem be·son·deren Tabu, von dem man schon in den mit·telal·ter·lichen „Auf·zeich·nun·gen aus Muße·stun·den“ (Tsure·zure·gusa, Abschnitt 82) erfährt: Dort heißt es, dass ein allzu per·fek·tes Eben·maß Unglück brächte. Und genau aus diesem Grund habe man in den kai·ser·lichen Paläs·ten stets darauf geach·tet, auf jeden Fall ein Detail unvoll·endet zu lassen. Der umgedrehte Pfeiler des Yōmei-mon ist also gemäß dieser Vor·stel·lung ein — zwei·fel·los per·fekt aus·gear·bei·tetes — Anti-Per·fek·tions·ele·ment. Im übrigen schei·nen umge·dreht auf·gestellte Baum·stämme auch im Volks·glau·ben der Geister·ab·wehr gedient zu haben. Die be·son·dere Säule des Yōmei-mon trägt daher auch die Be·zeich·nung „umge·drehte Dämo·nen·abwehr-Säule“ (

„umgedrehte Dämonenabwehr-Säule“ des Yōmei-mon im Tōshō-gū Schrein, Nikkō

Der Begriff „mayoke no sakabashira“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

).

Affen und Katzen

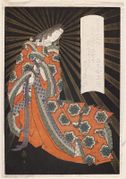

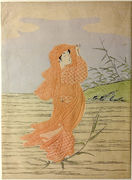

Werk von Hidari Jingoro. Edo-Zeit, 17. Jh. Ron Reznick, 2004.

Innerhalb der reichen Schnitzereien des Tōshō-gū stechen einzelne Tiere heraus, die direkt aus dem Alltag heraus·gegriffen zu sein scheinen und wahrscheinlich aus diesem Grund besonders populär sind. Hier sind als erstes die Drei Weisen Affen zu erwähnen. Sie befinden sich an einem Nebengebäude, das als Stall konzipiert ist. Ihre Bedeutung erklärt sich aus volkstümlichen Vorstellungen von der besonderen Wirkung von Affen auf Pferde und dem sogenannten

Kalendereinheit; Kombination von Metall und Affe im 60er Zyklus

Der Begriff „kōshin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Glauben (siehe dazu Kapitel Mythen, Drei Affen).

Werk von Hidari Jingorō. Edo-Zeit, 17. Jh. Ron Reznick, 2004.

Beinahe ebenso bekannt ist die Schlafende Katze, die sich über dem Eingang zu Ieyasus buddhis·tischem Grab befindet. Die Statue wird dem legen·den·um·wobenen Künstler

sagenumwobener Meisterbildhauer der frühen Edo-Zeit, der Statuen so naturgetreu anfertigte, dass sie zum Leben erwachten

Der Begriff „Hidari Jingorō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

zuge·schrieben. Es heißt, Jingoro habe mit dieser Darstel·lung auf den ver·schla·genen Charak·ter des Shoguns anspie·len wollen, der sich gleich einer Katze gerne schlafend stellte, obwohl er alles um sich herum sehr wohl wahr·nahm.

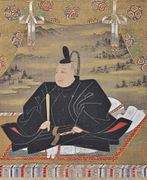

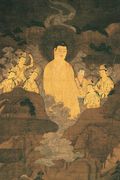

Der vergöttlichte Shogun

Der offizielle Name des Hauptschreins,

Tōshō Schrein, Mausoleum des Tokugawa Ieyasu in Nikkō, Präf. Tochigi

Der Begriff „Tōshō-gū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, bedeutet wörtlich „Palast des Er·leuchters des Ostens“. Damit ist Tokugawa Ieyasu gemeint oder genauer seine zum

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

erhobene posthume Existenz, die als „Gottheit, die den Osten erleuchtet“ (

wtl. „Große göttl. Manifestation, die den Osten erleuchtet“; Götternamen des Tokugawa Ieyasu

Der Begriff „Tōshō Daigongen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) in Nikkō verehrt wird. Obwohl alles darauf hindeutet, dass sich der Shogun selbst als zukünftige Schutzgottheit seiner Dynastie imaginierte, wurden sowohl sein Gottesname als auch der Ort seines Mausoleums erst nach seinem Tod festgelegt. Dieser Entscheidung ging ein erbitterter Streit seiner engsten religiösen Berater voraus, in dem sich schließlich der buddhistische

Der Begriff „Tendai-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Abt

1536?–1634; Abt und Reformer des Tendai Buddhismus, religiöser Berater des Tokugawa Shōgunats; auch: Nankōbō Tenkai; Jigen Daishi

Der Begriff „Tenkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

durchsetzte. Obwohl der Tōshō-gū heute dem Shinto zu·gerechnet wird, war es also ein hochrangiger buddhistischer Mönch, der bei der Vergött·lichung Ieyasus Regie führte.3

Dass der Tōshō-gū Elemente wie eine fünf·stöckige Pagode oder eine buddhistische Halle für den Medizinbuddha

Buddha der Medizin; skt. Bhaisajyaguru

Der Begriff „Yakushi Nyorai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

enthält, ist angesichts seiner im Grunde buddhistischen Konzeption nicht weiter verwunderlich. Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass es hier streng genommen zwei unter·schied·liche An·dachts·stätten für Tokugawa Ieyasu gibt, ganz so, als ob sich seine Toten·seele in einen buddhistischen und einen shintoistischen Teil aufgespaltet hätte. Zum einen wird Ieyasu im Haupt·schrein des Tōshō-gū als Kami verehrt, zum anderen beherbergt das Areal aber auch ein Grab·mal des Ieyasu, das der Form nach bud·dhis·tisch ist. Dieses befindet sich hinter und oberhalb des Schreins und wird als Innerer Schrein (Okusha) bezeichnet. Das zentrale Element dieses Inneren Schreins bildet ein bud·dhisti·scher

„Hügel“, Grabmonument (jap. tō 塔 oder sotoba 卒塔婆)

Der Begriff „stupa“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Obwohl die Quellenlage nicht über jeden Zweifel erhaben ist, deutet alles darauf hin, dass die eigent·lichen Dei·fizierungs·zere·monien für Ieyasu hier statt·fanden und dass auch seine sterb·lichen Über·reste hier bestattet sind.4

Ron Reznick, 2008 (mit freundlicher Genehmigung).

Gongen-sama

Die vergöttlichte Form des Ieyasu erhielt von Tenkai den Götter·titel

Der Begriff „gongen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, wtl. „verwandelte Erscheinung“. Die Be·zeich·nung stammt aus dem Bud·dhis·mus und impli·ziert, dass der be·tref·fende Kami eigent·lich ein

Der Begriff „Buddha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ist bzw. auf eine bud·dhis·tische Urform (

Der Begriff „honji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) zurück·ge·führt werden kann (s. honji suijaku Konzeption). 5

Gongen war in vormoderner Zeit ein geläufiger Titel für Schrein·gottheiten, ins·beson·dere im Fall von Schreinen, die mit dem Tendai-Buddhis·mus in Bezie·hung standen. Spricht man allerdings von „dem Gongen“ in der Einzahl, so ist damit Tokugawa Ieyasu gemeint, der volks·tümlich „

volkstüml. Bezeichnung für den 1. Tokugawa Shōgun, Ieyasu, der als Tōshō Dai-Gongen vergöttlicht wurde

Der Begriff „Gongen-sama“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

“ genannt wurde. Daher trägt auch der Archi·tektur-Stil von Ieyasus Mauso·leum in Nikkō die Bezeich·nung „Gongen-Stil“ (

Architekturstil des Tōshō-gū in Nikkō, abgeleitet von Tōshō Daigongen, dem vergöttlichten Tokugawa Ieyasu; der Stil findet sich allerdings auch bei vielen anderen bedeutenden Schreinen der Edo-Zeit

Der Begriff „gongen-zukuri“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), obwohl auch andere, ältere Schreine diesem Stil zuge·ordnet werden.

Sonstige Sehenswürdigkeiten

Taiyū-in und Rinnō-ji

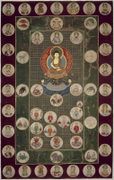

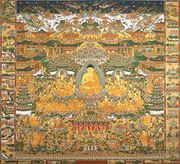

Frühe Edo-Zeit, 17. Jh. Bildquelle: unbekannt.

Ieyasus Enkel Iemitsu, dem dritten Tokugawa Shogun, ist es wohl zu verdanken, dass Nikkō in der heute bekannten Opulenz ausgebaut wurde. Doch dachte er dabei nicht nur an den verehrten Großvater, sondern auch an sich selbst, indem er auch für sich ein Mausoleum errichten ließ, das gemäß seinem posthumen Namen

Mausoleum des 3. Tokugawa Shōguns, Iemitsu, err. 1652–53

Der Begriff „Taiyū-in“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

benannt wurde. Iemitsus sterbliche Überreste sind gemäß eigenem testamentarischen Wunsch hier beigesetzt, eine Ehre, die keinem späteren Tokugawa-Shogun mehr widerfahren sollte.

Strukturell ist der Taiyū-in sehr ähnlich wie der Hauptschrein Tōshō-gū gestaltet, allerdings etwas kleiner. Dafür wirken die Bauten stilistisch geschlossener und mindestens ebenso luxuriös ornamentiert.6 Die Gebäudebezeichnung

Suffix für Institutionen, z.B. buddhistischer Tempel

Der Begriff „-in“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

verrät, dass es sich streng genommen um ein buddhistisches Heiligtum handelt, und tatsächlich gilt Iemitsu auch nicht als Kami-Gottheit. Aus persönlichen Hinterlassenschaften Iemitsus ist jedoch bekannt, dass er sich sehr wohl als zweiten Gongen, also als zweite Ahnengottheit der Tokugawa erachtete, wobei er seinen Vater bewusst ausklammerte. In der stilistischen Ähnlichkeit zwischen Tōshō-gū und Taiyū-in lässt sich also der unerfüllte Wunsch Iemitsus erkennen, neben seinem Großvater als Ahnengottheit der Dynastie verehrt zu werden.

Nach der Meiji-zeitlichen „Trennung von Kami und Buddhas“ (

Trennung von kami und Buddhas; religionspolitische Maßnahme zur Entflechtung von buddh. Tempeln und Shintō-Schreinen; vereinzelt in der Edo-Zeit, vor allem aber für die frühe Meiji-Zeit (1868–1873) charakteristisch

Der Begriff „shinbutsu bunri“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) wurde der Taiyū-in offiziell ein Teil des buddhistischen Tempels

Der Begriff „Rinnō-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

, der sich un·mittel·bar neben dem Tōshō-gū befindet. Er gehört dem

Der Begriff „Tendai-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Bud·dhis·mus an und war in der Edo-Zeit das eigentliche Macht·zentrum der Anlage, wo sämtliche Schrein·an·gelegen·heiten überwacht und geregelt wurden. Selbstverständlich geht dieses Arrangement auf den erwähnten Tendai-Abt Tenkai zurück.

Auch der Rinnō-ji verfügt über eine prächtige Halle, in der eine Dreiergruppe von zur Gänze vergoldeten, über acht Meter hohen Buddhastatuen zu bewundern ist. Diese Statuen unterhalten wiederum eine intime Beziehung zum ältesten Schrein der Anlage, dem Futarasan. Die Figurengruppe besteht aus Buddha

Buddha Amitabha; Hauptbuddha der Schulen des Reinen Landes (Jōdo-shū bzw. Jōdo Shinshū)

Der Begriff „Amida“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, flankiert von Bodhisattva Kannon in zwei unterschiedlichen Erscheinungsformen,

Kannon mit den Tausend Händen; typische Darstellung des Bodhisattva Avalokiteshvara

Der Begriff „Senju Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

und

Der Begriff „Batō Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

. Laut der erwähnten

wtl. Grundform und herabgelassene Spur; Theorie der Identität von kami und Buddhas

Der Begriff „honji suijaku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Erklärung sind dies die Urbuddhas des Futarasan Schreins, der ja ebenfalls drei Berge oder Berggottheiten verehrt.

Zweigschreine des Tōshō-gū

Nikkō verfügt zwar über kein so weit verzweigtes Netz von Filialen wie andere bekannte Schreine, denn die Tokugawa setzten eher auf Exklusivität als auf Popularität. Dennoch errichteten sie in ihren wichtigsten Residenzstädten Zweigstellen von Ieyasus Mausoleum, die zum Großteil bis heute bestehen. Auch mit dem Tendai-Buddhismus assoziierte Schreine errichteten Zweigschreine des Tōshō-gū auf ihrem Gelände. Außerdem erhielt jeder verstorbene Shogun eine eigene Gedenkstätte, die alternierend in zwei buddhistischen Tempeln in Edo errichtet wurden.

Kan’ei-ji und Tōshō-gū in Edo

Der wichtigste Zweigschrein des Tōshō-gū befand sich während der Edo-Zeit am Rande der Residenzstadt Edo, im Stadtteil Ueno auf dem Gelände des heutigen Ueno-Parks in Tokyo. Auch hier handelte es sich um einen Tempel-Schrein Komplex, der einer Kami-Gottheit diente, aber von einem buddhistischen Tempel geleitet wurde. Der Tempel in Edo hieß Kan’ei-ji und war ein weiteres Geisteskind Tenkais.7 Er galt als Tendai-Haupttempel der Kantō-Region und stand daher hierarchisch über dem Rinnō-ji in Nikkō. Der Ahnenkult der Shogune befand sich somit auch in Edo in den Händen des Tendai Buddhismus. Umgekehrt erfuhr der Tendai Buddhismus durch sein Monopol dieses Kultes eine Renaissance, im Zuge derer sich sein Schwerpunkt vom traditionellen Zentrum bei Kyoto, dem Berg

Der Begriff „Hiei-zan“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, nach Edo in den Kan'ei-ji verlegte. Der Tōshō-gū Schrein in Edo war allerdings weniger bedeutsam als jener in Nikkō, doch konnten manche Zeremonien für den Ahnengott der Tokugawa auch hier erledigt werden.

Der Kan’ei-ji Tōshō-gū Komplex wurde während der Kämpfe von 1867–68, die schließlich zur Absetzung des Shogunats und zur sogenannten Meiji-Restauration (1868) führten, zum Kriegsschauplatz und dabei weitgehend zerstört. Als Inbegriff der verhassten Tokugawa-Dynastie wurde der Kan’ei-ji in der Meiji-Zeit nur noch in bescheidenem Maßstab wieder errichtet. Der Tōshō-gū überdauerte die Kriegswirren allerdings verhältnismäßig unbeschadet und ist noch heute im Ueno Park zu besichtigen.

Kunō-zan

Berg Kunō liegt in unmittelbarer Nähe von Ieyasus Residenz und Sterbeort Sunpu in der heutigen Stadt Shizuoka. Unmittelbar nach seinem Tod wurde Ieyasu zunächst hier beigesetzt, bevor Nikkō als endgültiger Ort seiner Apotheose feststand. Obwohl damals von Tōshō-gū noch keine Rede war, wurde später auch hier ein Zweigschrein des Tōshō-gū errichtet.

Berg Kōya

Wie viele mächtige Kriegsherren der

Zeit der kämpfenden Länder, 1467–1568; beginnt mit dem Ōnin-Krieg und endet nach dieser Definition mit dem Beginn der nationalen Einigung unter Oda Nobunaga; nach anderen Definitionen mit der Ausrottung der Toyotomi durch Tokugawa Ieyasu im Jahr 1615

Der Begriff „Sengoku Jidai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

unterhielten auch die Vorfahren der Tokugawa einen Familientempel auf dem heiligen Berg

Der Begriff „Kōya-san“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

. Dieser wurde in der Edo-Zeit prächtig ausgebaut und ist heute noch dort zu besichtigen.

Lonely Trip, 2007.

Anmerkungen

- ↑ Der Name Nikkō selbst entstand wahrscheinlich aus dem Namen Futara 二荒, der in onyomi-Lesung auch nikkō ausgesprochen werden kann. Der eigentliche Sinn von Futara wiederum ist unklar, leitet sich aber möglicherweise von , dem Reinen Land des BodhisattvaFudaraku 補陀落 (jap.)

paradisische Insel des Kannon (Avalokiteshvara), abgeleitet von skt. Potalaka

Pantheon • •Der Begriff „Fudaraku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Kannon 観音 (jap.)auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

Buddha • •Der Begriff „Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Avalokiteshvara, Batō Kannon, Fudaraku tokai, Guanyin, Hase-dera, hyakushaku Kannon, Kannon Bosatsu, Kanzeon, Nyoirin Kannon, Sanjūsangen-dō, Sendai Daikannon, Senju Kannon, Suigetsu Kannon, TokudōBilder

ab. Diese Art „stiller Post“ ist bei Orts- und Eigennamen in Japan nichts Ungewöhnliches.

- ↑ Kirin (chin. qilin) sind in China all·ge·gen·wärtig, während sie in Japan nur durch das gleich·namige Bier zu allge·mei·ner Be·kannt·heit gelangt sind.

- ↑ Tenkais Hauptkontrahent war ebenfalls ein buddhistischer Mönch, der Zen-Abt Sūden (1569–1633), der u.a. federführend an Ieyasus Christen·verfol·gungs·politik beteiligt war. Siehe dazu u.a. Scheid 2003.

- ↑ Sugahara 1996, S. 77–78.

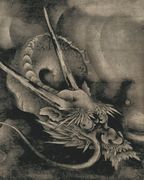

- ↑ Im Fall des Tōshō-gū wird der „Medizin-Buddha“ Yakushi Nyorai 薬師如来 (jap.)

Buddha der Medizin; skt. Bhaisajyaguru

Buddha • •Der Begriff „Yakushi Nyorai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

als Urform von Ieyasus Ver·gött·lichung an·ge·sehen. Unter·halb der Haupt·ge·bäude des Schreins befin·det sich daher eine bud·dhis·tische „Halle der Urform“ (Honji-dō), die Yakushi geweiht ist. Sie ist vor allem für das Decken·ge·mälde des „brüllenden Drachens“ (naki-ryū) bekannt.

- ↑ Die Haupthalle des Taiyū-in ist eines von acht Gebäuden in Nikkō, die die Auszeichnung „Nationalschatz“ (kokuhō) erhalten haben.

- ↑ Der Tempel wurde 1625 gegründet. Zu dieser Zeit war Tenkai ein enger Berater von Ieyasus Sohn und Nachfolger, dem zweiten Tokugawa Shogun Hidetada.

Literatur und Links

- Nikko, Ron Reznicks Foto-Rundgang durch Nikkō enthält die schönsten Nikkō-Impressionen, die im Internet zu finden sind.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2013

- ^ Detail der Dachkonstruktionen des Tōshō-gū Schreins, Nikkō. Im Vordergrund steht das „chinesische Tor“. Das Dach dahinter gehört zur Haupthalle. In diesem Architekturstil aus der frühen Edo-Zeit gibt es zwischen buddhistischen Tempeln und shintōistischen Schreinen kaum einen erkennbaren Unterschied.

Frühe Edo-Zeit, 17. Jh. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Das weitläufige Heiligtum von Nikkō auf einem Plan aus dem Jahr 1800, der die wichtigsten, auch heute noch bestehenden Teile der Anlage wiedergibt. Im rechten unteren Teil die „heilige Brücke“ (Shinkyō), der Haupteingang des Schreins. Der von Mauern eingefasste Hauptschrein Tōshō-gū befindet sich rechts der Bildmitte. Sein Eingang ist durch Pagode und torii gekennzeichnet, oberhalb davon Yōmei-mon und Haupthalle. Rechts davon der Tempel Rinnō-ji, links (ebenfalls ummauert) der Taiyū-in, das Mausoleum des dritten Shōguns Iemitsu. Die Gebäude im linken Bildteil repräsentieren weitere Schrein- und Tempelbauten, einschließlich der berühmten Kegon Wasserfälle und des Chūzen-ji Sees, die einen halben Tagesmarsch vom Hauptschrein entfernt liegen. Tatsächlich wird das ganze Ensemble jedoch seit alters her als ein einziger „Tempel-Schrein Komplex“ angesehen.

Werk von Ueyama Yahei (Verleger). Edo-Zeit, 1800. Japanese Historical Maps. - ^ Die „Götterbrücke“ markiert den Hauptzugang zur Anlage von Nikkō. Sie soll erstmals 808 errichtet worden sein. Ihre heutige Gestalt erhielt sie im Zuge des Ausbaus der Gesamtanlage unter Iemitsu, 1636. Nach einer Zerstörung im Jahr 1902 wurde sie 1904 nach alten Plänen neu aufgebaut, die letzte Generalsanierung erfolgte 2006. Die Brücke gehört offiziell zum Futarasan Schrein, dem ältesten Teilschrein der Anlage. (Quelle: Tochigi-ken no toboku isan)

Nipponisimo, 2008. - ^ Torii in der Schreinanlage von Nikkō.

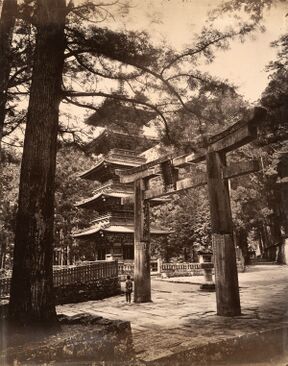

Frühe Edo-Zeit, 1618. Bildquelle: unbekannt, 1998. - ^ Torii und Pagode (tō) des Tōshō-gū vor der Zeit des Massentourismus (Meiji-Zeit).

Meiji-Zeit, um 1880. New York Public Library. - ^ Aufgang zur Schreinanlage von Nikkō, welche man durch das Yōmei-mon betritt.

Werk von Yoshida Tōshi (1911–1995). Frühe Shōwa-Zeit, 1940. Calisphere, University of California, Merced. - ^ Das Yōmei-mon, das bekannteste und am reichsten dekorierte Bauwerk in der Anlage in Nikkō (vordere Ansicht). Die Architektur folgt buddhistischen Vorbildern (sanmon), aber anstelle der buddhistischen Wächtergottheiten (niō) sind zwei naturalistische Bogenschützen (suijin) zu sehen; einer jung, einer alt.

Edo-Zeit, 1636. Matsui Fumio/TOKYO VIEWS, flickr 2010. - ^ Die Drei Weisen Affen (saru), welche ihren Ursprung im kōshin-Glauben haben, sind die vielleicht berühmteste Figurengruppe innerhalb der reich ornamentierten Anlage des Tōshō-gū Schreins. Sie befinden sich an einem Nebengebäude, das einstmals als Stall diente, denn angeblich sollen Affen gut für die Gesundheit von Pferden sein. Die Affen repräsentieren das Prinzip „Nicht sehen, nicht hören, nicht reden“ (mizaru, iwazaru, kikazaru).

Werk von Hidari Jingoro. Edo-Zeit, 17. Jh. Ron Reznick, 2004. - ^ Die Skulptur der nemuri neko befindet sich direkt über dem Aufgang zur eigentlichen Grabanlage des in Nikkō verehrten Shōgun Tokugawa Ieyasu. Obwohl eher klein und leicht zu übersehen, zählt sie zusammen mit den Drei Affen zu den populärsten Schnitzwerken des Schreins. Die Statue wird dem legendenumwobenen Künstler Hidari Jingorō zugeschrieben. Es heißt, Jingorō habe mit dieser Darstellung auf den verschlagenen Charakter des Shōguns anspielen wollen, der sich gleich einer Katze gern schlafend stellte, obwohl er alles um sich sehr wohl mitbekam.

Werk von Hidari Jingorō. Edo-Zeit, 17. Jh. Ron Reznick, 2004. - ^ Offizielles Portrait von Tokugawa Ieyasu in schwarzer Hofbeamtenrobe (sokutai). Im Hintergrund sind Schreinbauten angedeutet, die möglicherweise den Tōshō-gū darstellen und auf die Deifizierung des Shōguns hinweisen sollen.

Edo-Zeit, Anfang 17. Jh. Sakai City Museum. - ^ Die Haupthalle besteht im Grunde aus zwei Teilen, einem vorderen, der zugänglich ist und einem hinteren, unzugänglichen, wo sich das Hauptheiligtum (shintai) des Schreins befindet. Dieses Arrangement ist typisch für den sogenannten gongen-Stil.

Ron Reznick, 2008 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Die Haupthalle des Tōshō-gū und das „chinesische Tor“, welches seinen Namen den zahlreichen Motiven aus der chinesischen Mythologie verdankt, die in den Schnitzereien des Gebälks dargestellt sind.

Werk von Kusakabe Kinbei. Meiji-Zeit, 1890. New York Public Library. - ^ Die Schindeln der Schreinanlage von Nikkō sind alle mit dem Familienwappen der Tokugawa (drei Malvenblätter, mitsuba aoi) ausgestattet.

Edo-Zeit, 17. Jh. Mike Murril, flickr, 2007. - ^ Bronzenes Tor zum Grab des Tokugawa Ieyasu, oberhalb der Haupthalle des Schreins

Edo-Zeit. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Das Grabmal, in dem Ieyasu als „Gottheit, die den Osten erleuchtet“ (Tōshō Daigongen) verehrt wird. Nicht zu verwechseln mit dem Hauptschreingebäude des Tōshō-gū. Das Grab befindet sich oberhalb der Schreingebäude und ähnelt einer buddhistischen Pagode im tahō-tō-Stil.

Edo-Zeit, 1683. Ron Reznick, 2008 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Der offizielle Namen dieses Tores (ryūgū-mon) ist dem Heian-zeitlichen Kaiserpalast entlehnt und lautet Kōka-mon 皇嘉門, „Tor des kaiserlichen Ruhms“. Architektonisch orientiert sich das Tor jedoch an Vorbildern aus der chinesischen Ming-Dynastie. Es ist Teil des Mausoleums von Tokugawa Iemitsu (1604–1651), dem 3. Tokugawa-Shōgun. Dieses Mausoleum befindet sich neben dem Tōshō-gū in Nikkō. Unter Iemitsu wurde die gesamte Anlage prachtvoll ausgebaut und erhielt ihre heutige Gestalt.

Frühe Edo-Zeit, 17. Jh. Bildquelle: unbekannt. - ^ Eingang eines Tokugawa Mausoleums des Shiba Tempels (Zōjō-ji), Tōkyō. Die gesamte Tempelanlage wurde im 2. Weltkrieg zerstört. Das dargestellte Tor ist das Chokugaku-mon (Tor mit kaiserlicher Aufschrift) und führte zum Yūshō-in Mausoleum des siebten Tokugawa Shōguns, Ietsugu. Das Familienwappen der Tokugawa ist an den roten Balken und den Dachschindeln deutlich erkennbar. Bemerkenswert ist die Gestalt rechts, in einer unterwürfigen Verehrungsgeste, die man heute in Japan nicht mehr sieht. Höchst wahrscheinlich war es gewöhnlichen Untertanen verwehrt, sich dem Heiligtum weiter als bis zu diesen Treppen anzunähern. Der Betende könnte ein Diener des Photographen sein, jedenfalls trägt er traditionelle Kleidung und Haartracht. Gänzlich unbeeindruckt von der Inbrunst des Betenden ist außerdem ein junger Mönch zu sehen, wahrscheinlich ein Mönch des Zōjō-ji, der dem Jōdo Buddhismus angehört. Er war wohl vom Tempel dafür abgestellt, die photographische Aufnahme zu überwachen.

Werk von Kusakabe Kinbei (1841–1934). Meiji-Zeit, spätes 19. Jh. Bildquelle: Okinawa Soba, (flickr). - ^ Tōshō-gū an jenem Ort, an dem Tokugawa Ieyasu ursprünglich bestattet wurde. Die heutige Form des Schreins stammt wahrscheinlich aus den 1640er Jahren. 1645 erhielt der Schrein den Namen Tōshō-gū. Die Struktur des Gebäudes folgt dem Gongen-Stil (gongen-zukuri) des Tōshō-gū in Nikkō.

Edo-Zeit, 17. Jh. Eric Foto, flickr 2011 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Die wichtigsten Familien der Edo-Zeit errichteten eigene Familientempel innerhalb der Friedhofsanlage des Kōya-san, allen voran die Tokugawa. Interessanterweise findet sich vor diesem buddhistischen Bauwerk ein torii.

Lonely Trip, 2007.

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

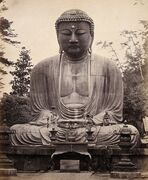

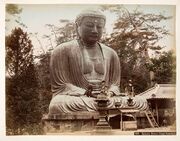

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Metalog

- Konzept

- Autor

- Impressum

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Nikkō: Das spirituelle Zentrum des Tokugawa Shōgunats.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001