Berühmte Tempeltore Japans

In den Mauern rund um die Anlage eines buddhistischen Tempels sind in der Regel mehrere Tore (jap. mon [mon (jap.) 門 Tor]) angebracht. Viele Tempeltore wirken wie ein selbständiges Bauwerk und sind es in gewissem Sinne auch, denn sie dienen nicht nur als Durchgang, sondern auch als Aufbewahrungsort für Tempelschätze oder Ort religiöser Rituale. Auf dieser Seite werden einige berühmte Beispiele kurz vorgestellt.

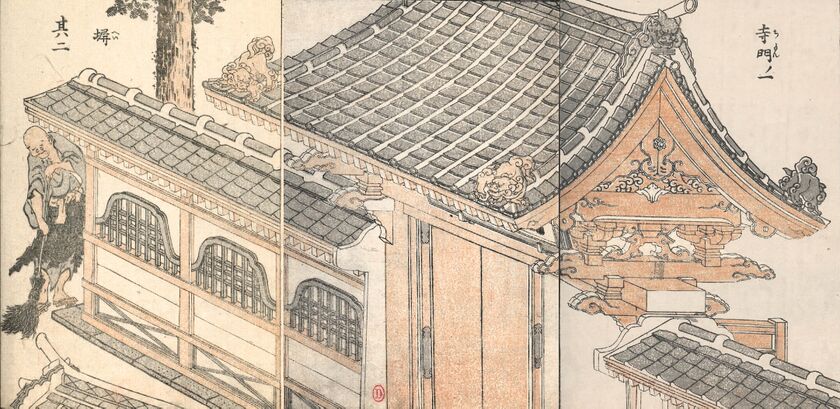

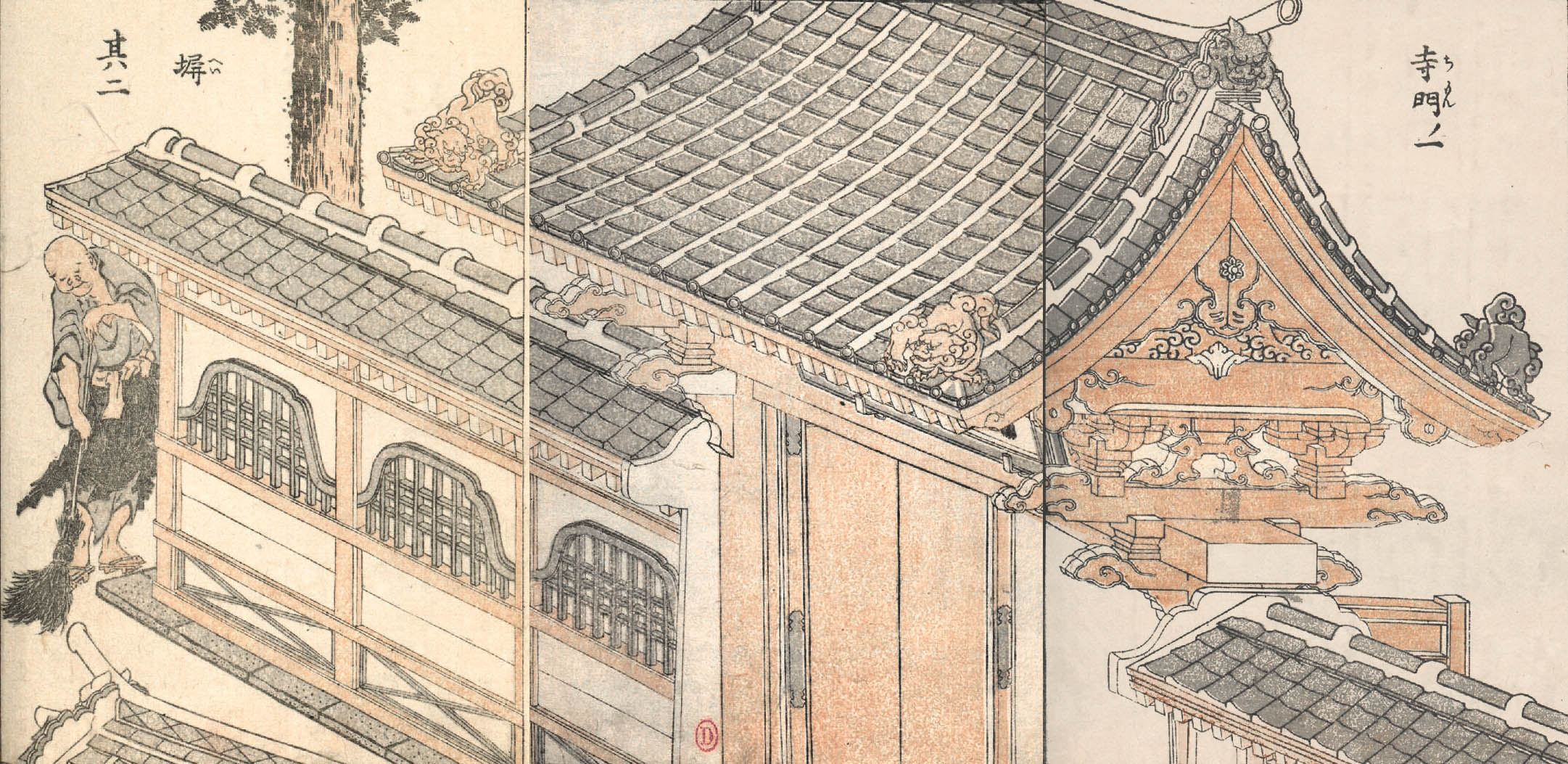

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit. Institut National d’Histoire de l’Art, Paris (bildbearbeitet).

Bauliche Merkmale

Das Haupttor, und damit auch der Hauptzugangsweg, befindet sich meist im Süden. Ähnlich wie weltliche Paläste „blickt“ ein buddhistischer Tempel also üblicherweise von Norden nach Süden. Die Größe des Haupttores spiegelt zumeist das Prestige eines Tempels wider. Über dem Durchgang befindet sich ein (der Allgemeinheit meist unzugängliches) Obergeschoß, das von einem mächtigen Dach bedeckt wird. Auch zwischen Ober- und Untergeschoß können Vordächer angebracht sein. Diese zweigeschoßige Form gepaart mit der Funktion als Speicher ist typisch für besonders große Haupttore japanischer Tempel. Mittelgroße Tore besitzen meist kein Zwischendach. Das Obergeschoß bleibt funktionslos und ist lediglich durch eine Balustrade optisch vom Untergeschoß abgesetzt. Diese Variante wird rōmon [rōmon (jap.) 楼門 wtl. „Turmtor“; buddhistischer Torstil, zweigeschoßig; das Obergeschoß ist durch eine Ballustrade vom Untergeschoß getrennt und meist nicht zugänglich] („Turmtor“) genannt. Kleinere Tore besitzen kein Obergeschoß. Je nach Größe variiert auch die Anzahl der Hauptpfeiler („Beine“), auf denen die Dächer der Tore ruhen. Häufig sind zwölfbeinige (3x4) Tore mit zwei mal drei Kammern, größere Tore mit drei Reihen von fünf Kammern werden von 24 (4x6) Pfeilern getragen.

Tempeltore sind häufig von spezifischen Wächterfiguren namens niō [niō (jap.) 仁王 Wächterfigur, Torwächter] gesäumt, die links und rechts des Durchgangs in eigenen Nischen stehen. Solche Tore werden auch niōmon [niōmon (jap.) 仁王門 Tempeltore mit integrierten niō-Wächterstatuen] genannt.

Frei stehende Torgebäude werden auch als sanmon [sanmon (jap.) 三門/山門 Tempeltor; in der ersten Schreibung (wtl. „Dreitor“) besitzt der Begriff einen metaphysischen Hintersinn: „Tor [der Befreiung von den] drei [Hindernissen]“, auch sangedatsu mon. In der zweiten Schreibung steht san (Berg) für „Tempel“.] (wtl. „Dreitor“) bezeichnet. Es soll sich um eine Abkürzung von sangedatsu mon [sangedatsu mon (jap.) 三解脱門 Tempeltor; Synonym für sanmon] handeln, wörtlich „Tor der Überwindung von drei Hindernissen [auf dem Weg ins Nirvana [Nirvāṇa (skt.) निर्वाण „Erloschen, ausgelöscht“, Ort der Erlösung von allem Leid, absolutes Jenseits (jap. Nehan 涅槃)]]“. Dieser Bedeutung entsprechend besitzen sanmon-Tore oft keine verschließbaren Türflügel. Die eigentliche Funktion eines Tores — ein versperrbarer Zugang — ist bei sanmon-Toren verloren gegangen, denn es fehlen auch Mauern oder Zäune rund herum. Ähnlich wie die torii [torii (jap.) 鳥居 Torii, Schreintor; wtl. „Vogelsitz“; s. dazu Torii: Markenzeichen der kami] des Shintō dienen sie eher als symbolische Abgrenzung des inneren Zirkels einer Tempelanlage. Meist befinden sie sich zwischen dem äußersten (versperrbaren) Eingang und der Haupthalle. Sanmon sind vor allem in Zen [Zen (jap.) 禅 chin. Chan, wtl. Meditation; Zen Buddhismus] Tempeln anzutreffen und beherbergen typischerweise ein Set von 16 Arhat [Arhat (skt.) अर्हत् buddhistische Heiligenfigur; höchste Stufe des Menschseins vor dem Austritt aus dem Geburtenkreislauf (jap. rakan)]-Figuren.

Beispiele

Hōryū-ji

Das sogenannte „Mitteltor“ (chūmon [chūmon (jap.) 中門 wtl. Mitteltor; Tor im Inneren einer (religiösen) Anlage]) des Hōryū-ji [Hōryū-ji (jap.) 法隆寺 Tempel in Ikaruga bei Nara, gegr. 607; wtl. „Tempel des prosperierenden [Buddha]-Gesetzes“] soll aus dem 7. Jh. stammen. Es zählt in jedem Fall zu den ältesten Holzbauwerken Japans und damit auch zu den ältesten Tempeltoren. Doch obwohl es auf den ersten Blick als Archetyp eines Tempeltors erscheint, bietet es für Kenner der japanischen Tempelarchitektur eine ungewöhnliche Eigenheit: einen zweigeteilten Durchgang.

Nara-Zeit, 7. Jh. Bildquelle: Lonely Trip, über Internet Archive.

Üblicherweise besteht ein Tempeltor aus einer ungeraden Anzahl von Kammern (meist drei oder fünf), von denen eine oder drei passierbar sind (s. die Beispiele unten). Nur im Hōryū-ji gibt es den Fall, dass das Torgebäude aus vier Kammern besteht und insofern ein Mittelpfosten den Eingang in zwei Bereiche spaltet und damit quasi den natürlichen Zugang zum Tempel blockiert. Trotz oder gerade wegen dieser Besonderheit zählen nicht nur das Tor selbst, sondern auch seine Torwächter (niō [niō (jap.) 仁王 Wächterfigur, Torwächter]), die hier gut zu erkennen sind, zu den berühmtesten und ältesten Beispielen ihrer Art.

Das Südliche Großtor (Nandaimon [Nandaimon (jap.) 南大門 Südliches Haupttor einer Tempelanlage; v.a. Haupttor des Tōdaiji in Nara]) des Hōryū-ji ist dem Mitteltor vorgelagert. Es diente zunächst als westl. Eingangstor und wurde erst nach einem Brand des eigentlichen Südtores hierher verlegt. Es ist vergleichsweise schlicht (besitzt kein Stockwerk über dem Eingang), entspricht aber der klassischen Form von drei Kammern und wird von acht Hauptsäulen getragen.

Tōdaiji

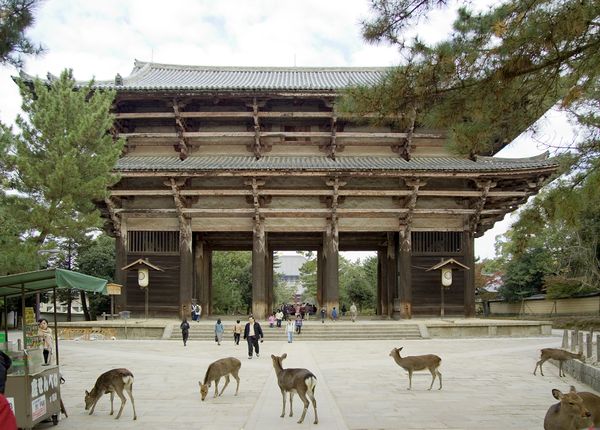

Das Südliche Haupttor (Nandaimon [Nandaimon (jap.) 南大門 Südliches Haupttor einer Tempelanlage; v.a. Haupttor des Tōdaiji in Nara]) des Tōdaiji [Tōdaiji (jap.) 東大寺 Tempel des Großen Buddha von Nara; wtl. Großer Ost-Tempel], hinter dem sich der Große Buddha von Nara [Nara (jap.) 奈良 Hauptstadt und Sitz des Tennō, 710–784 (= Nara-Zeit); auch: Heijō-kyō] befindet, ist das vielleicht bekannteste Tempeltor Japans. Es zählt zu den japanischen „Nationalschätzen“ (kokuhō [kokuhō (jap.) 国宝 japanischer „Nationalschatz“; offizielle Auszeichnung besonderer Kulturgüter]). In seinem Inneren sind die beiden größten und zugleich eindrucksvollsten Torwächterstatuen (niō [niō (jap.) 仁王 Wächterfigur, Torwächter]) Japans zu sehen. Die gigantische Halle des Großen Buddhas ist im Hintergrund undeutlich zu erkennen. Davor die zahmen Hirsche, die in Nara überall frei umherlaufen.

Kamakura-Zeit, 1199. Frank J. Gualtieri Jr., 2005.

Die Anlage des Tōdaiji stammt aus dem achten Jahrhundert, wurde jedoch im Genpei-Krieg [Genpei Gassen (jap.) 源平合戦 Krieg zwischen den Minamoto (Gen) und den Taira (Hei, bzw. Pei), 1180–1185] (1181) fast vollkommen zerstört. Das Tor stammt daher in seiner heutigen Form aus dem Jahr 1199. Man bediente sich beim Wiederaufbau im zwölften Jahrhundert einer vergleichsweise schlichten, pragmatischen Holzbauweise, für die etwa die frei schwebenden Querbalken, die die Dachkonstruktion stützen, charakteristisch sind. Man nennt diesen Stil „indisch“ (tenjiku-yō [tenjiku-yō (jap.) 天竺様 „indischer Stil“; Typus eines Tempeltores; wurde aufgrund der irreführenden Verbindung mit Indien von Ōta Hirotarō im 20. Jahrhundert in daibutsu-yō umbenannt]), obwohl er eigentlich aus Südchina stammt. Auch die Tempelhalle wurde damals im „indischen Stil“ errichtet, brannte aber später ein weiteres Mal ab. Daher ist das Nandaimon eines der wenigen erhaltenen Beispiele des „indischen Stils“. Die Wahl dieses Stils dürfte direkt auf den Mönch Chōgen [Chōgen (jap.) 重源 1121–1206; Mönch der Shingon-shū, bekannt für die Wiedererrichtung des Tōdaiji] zurück zu führen sein, unter dessen Leitung der Wiederaufbau zustande kam. Chōgen war auch der Mentor der berühmten Kei-Schule [Kei-ha (jap.) 慶派 Buddh. Bildhauerschule des japanischen Mittelalters; benannt nach ihren berühmtesten Vertretern Unkei und Kaikei], einer Werkstatt von Bildhauern, die auch die Statuen des Nandaimon schufen.

Ninna-ji

Auch das Haupttor des Ninna-ji [Ninna-ji (jap.) 仁和寺 Großer, buddhistischer Tempelkomplex der Shingon-shū in Kyōto; 888 errichtet] in Kyōto wird von zwei eindrucksvollen niō-Wächtern bewacht und daher meist als niōmon bezeichnet. Wie das vorige Beispiel besteht auch dieses Gebäude aus zwei Geschoßen, die jeweils in fünf Kammern unterteilt sind. Im Erdgeschoß sind die äußeren Kammern für die Niō-Statuen reserviert, die mittleren Kammern sind durchgängig passierbar. Die größten Tempeltore Japans entsprechen fast alle dieser architektonischen Grundstruktur.

Edo-Zeit, 1646. Wikimedia Commons, 663highland, 2010.

Das niōmon des Ninna-ji stammt in seiner heutigen Form aus dem Jahr 1646, der Tempel selbst ist aber viel älter. Der Ninna-ji gehört zum Shingon [Shingon-shū (jap.) 真言宗 Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan]-Buddhismus und wurde lange Zeit von kaiserlichen Prinzen geführt.

Berg Kōya

Das spirituelle Zentrum des Shingon Buddhismus, der Tempelkomplex auf Berg Kōya [Kōya-san (jap.) 高野山 Klosterberg südl. von Nara; sprituelles Zentrum des Shingon Buddhismus], weicht vom üblichen Nord-Süd Schema ab: Das größte Eingangstor (err. 1705) zu dieser weitläufigen Anlage befindet sich im Westen. Auch hier sind die äußeren Kammern für zwei Torwächterstatuen reserviert.

Edo-Zeit, 1705. Wikimedia Commons, 663highland, 2009.

Das Tor sticht durch seine rote Farbe hervor. Obwohl heute viele buddhistische Bauwerke in natürlichen Holzfarben gehalten sind, entspricht der rote Lack der ursprünglichen Erscheinungsform buddhistischer Tempelgebäude.

Chion-in

Mit einer Höhe von 24 und einer Breite von 50 Metern gilt das Haupttor des Chion-in [Chion-in (jap.) 知恩院 Haupttempel des Jōdo Buddhismus in Kyōto, err. 1234] in Kyōto als das größte Tempeltor Japans. Es wurde 1721 errichtet und gehört zum Haupttempel des Jōdo Buddhismus [Jōdo-shū (jap.) 浄土宗 Schule des Amida-Buddhismus].

Edo-Zeit, 1721. Bertrand Marquet, flickr 2011.

Kenchō-ji

Das Tor des Kenchō-ji [Kenchō-ji (jap.) 建長寺 Zen-Tempel in Kamakura] in Kamakura übertrifft das Tor des Chion-in sogar noch an Höhe (30m). Da es sich frei stehend innerhalb des Tempelareals befindet (sanmon [sanmon (jap.) 三門/山門 Tempeltor; in der ersten Schreibung (wtl. „Dreitor“) besitzt der Begriff einen metaphysischen Hintersinn: „Tor [der Befreiung von den] drei [Hindernissen]“, auch sangedatsu mon. In der zweiten Schreibung steht san (Berg) für „Tempel“.]), fungiert es im Grunde nicht als Tor, sondern als Speicher für Tempelschätze.

Edo-Zeit, 1775. julesberry2001, Flickr, 2011.

Die heutige Form dieses Tores stammt aus dem Jahr 1775. Der Kenchō-ji (gegr. 1253) ist der älteste Zen-Tempel Kamakuras. Mit seiner Errichtung begannen die Minamoto [Minamoto (jap.) 源 Kriegerfamilie, die 1185 eine neue Herrschaftsdynastie begründete: Kamakura Shōgunat, 1185–1333] Shogune im 13. Jahrhundert die Förderung des damals neuen Zen [Zen (jap.) 禅 chin. Chan, wtl. Meditation; Zen Buddhismus] Buddhismus.

Nanzen-ji

Der Nanzen-ji [Nanzen-ji (jap.) 南禅寺 Haupttempel der Nanzen-Schule in Kyōto; 1291 errichtet] ist der bedeutendste unter den „Fünf Bergen“ (= Hauptklöster) des Rinzai [Rinzai-shū (jap.) 臨濟宗 Rinzai-Schule des jap. Zen Buddhismus]-Zen in Kyōto. Ähnlich wie im Kenchō-ji fungiert das frei stehende Tor im sanmon [sanmon (jap.) 三門/山門 Tempeltor; in der ersten Schreibung (wtl. „Dreitor“) besitzt der Begriff einen metaphysischen Hintersinn: „Tor [der Befreiung von den] drei [Hindernissen]“, auch sangedatsu mon. In der zweiten Schreibung steht san (Berg) für „Tempel“.]-Stil nicht als versperrbarer Eingang zur Tempelanlage, sondern dient lediglich der Repräsentation und als Speicher von Wertgegenständen.

Frühe Edo-Zeit, 1628. Chris Gladis, flickr, 2007 (mit freundlicher Genehmigung).

Das Haupttor des Nanzen-ji wurde 1628 von Daimyō Tōdō Takatora [Tōdō Takatora (jap.) 藤堂高虎 1556–1630; Daimyō der Azuchi-Momoyama- und frühen Edo-Zeit] errichtet.

Sōfuku-ji, Nagasaki

Das sogenannte Drachenpalast-Tor (ryūgū-mon [ryūgū-mon (jap.) 龍宮門 wtl. Tor des Drachenpalastes; chinesisch angehauchtes Tempeltor]) des Sōfuku-ji [Sōfuku-ji (jap.) 崇福寺 Buddhistischer Tempel in Nagasaki; 1629 errichtet] in Nagasaki, eines Tempel der Ōbaku [Ōbaku-shū (jap.) 黄檗宗 Dritte Hauptrichtung des jap. Zen]-Zen Schule, wurde 1849 errichtet und offenbart neuartige chinesische Einflüsse.

Edo-Zeit, 1849. Tōkyō enogu, 2010.

Bei diesem chinesisch angehauchten Gebäudetyp spielt die massive Grundmauer sowohl optisch als auch funktionell eine tragende Rolle. Dadurch unterscheidet sich dieser Typ, der erst seit der Edo-Zeit bekannt ist, von älteren japanischen Tempeltoren, die meist zur Gänze aus Holz sind.

Schreintore

Die Bauweise buddhistischer Tempeltore ist bisweilen auch in großen Schreinanlagen anzutreffen. Im Vergleich zu buddhistischen Torbauten, ist der rōmon [rōmon (jap.) 楼門 wtl. „Turmtor“; buddhistischer Torstil, zweigeschoßig; das Obergeschoß ist durch eine Ballustrade vom Untergeschoß getrennt und meist nicht zugänglich]-Stil, bei dem eine Ballustrade das Zwischendach ersetzt, vergleichsweise häufig, das mag aber auch dem Zeitgeschmack (zumeist 16. oder 17. Jh.) geschuldet sein.

Edo-Zeit, 1636. TokyoViews, Matsui Fumio, flickr 2010 (mit freundlicher Genehmigung).

Momoyama-Zeit, 1589. Bernhard Scheid, (flickr) 2013.

Momoyama-Zeit, ca. 1590. Cultural Heritage Online.

Edo-Zeit, 1607. Apricot Cafe, flickr 2007.

Kamakura-Zeit. Koike Takashi, 2009, Wikimedia Commons.

Obwohl eindeutig aus der buddhistischen Architektur stammend, können Torstile wie rōmon oder sanmon also nicht eindeutig zur Identifikation eines buddhistischen Bauwerks herangezogen werden. Im Gegensatz dazu sind torii [torii (jap.) 鳥居 Torii, Schreintor; wtl. „Vogelsitz“; s. dazu Torii: Markenzeichen der kami]-Schreintore — bis auf wenige Ausnahmen — auf shintōistische Anlagen beschränkt (s. dazu Torii: Markenzeichen der kami).

Verweise

Verwandte Themen

Internetquellen

Bilder

- ^ Architekturstudie aus einem Band von Hokusais Manga, der u.a. architektonischen Themen gewidmet ist. Seitentor eines kleineren Tempels mit den typischen Dekorelementen Löwenhunde (shishi) und Dämonenmaske (onigawara).

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit. Institut National d’Histoire de l’Art, Paris (bildbearbeitet). - ^ Dieses Tor (mon) wird als Mitteltor (chūmon) bezeichnet, weil es sich in der inneren Einfriedung des Tempels Hōryū-ji befindet. Es besitzt einen zweigeteilten Durchgang. Üblicherweise gibt es nur einen zentralen, bzw. drei Durchgänge. Nur im Hōryū-ji gibt es den Fall, dass ein Mittelpfosten quasi den natürlichen Zugang zum Tempel blockiert.

Nara-Zeit, 7. Jh. Bildquelle: Lonely Trip, über Internet Archive. - ^ Südliches Großtor (Nandaimon) des Hōryū-ji (westl. Tempelbezirk). Schlichtes, klassisches Tempeltor.

Muromachi-Zeit, 1438. - ^ Das riesige Südtor (Nandaimon) des Tōdaiji, wo sich der Große Buddha von Nara befindet, mit den zahmen Hirschen, die hier überall frei umherlaufen. Die ebenfalls gigantische Halle des Großen Buddhas ist im Hintergrund zu erkennen. Das Tor stammt in seiner heutigen Form aus dem Jahr 1199, nachdem es zusammen mit dem Rest der Tempelanlage im Genpei-Krieg (1181) zerstört worden war. Charakteristisch sind die frei schwebenden Querbalken, die die Dachkonstruktion stützen. Im Inneren des Tores sind die beiden größten und zugleich eindrucksvollsten Torwächterstatuen Japans zu sehen.

Kamakura-Zeit, 1199. Frank J. Gualtieri Jr., 2005. - ^ Wie viele große Tempeltore wird auch dieses Tor (mon) des Ninna-ji von zwei eindrucksvollen niō-Wächtern bewacht und daher meist als Niō-Tor bezeichnet. Es stammt in seiner heutigen Form aus dem Jahr 1646, der Tempel selbst ist aber viel älter.

Edo-Zeit, 1646. Wikimedia Commons, 663highland, 2010. - ^ Westliches Eingangstor zum Tempelbezirk auf Berg Kōya, errichtet 1705. Größtes Tempeltor (mon) des Klosterbergs. Ähnliche Bauweise wie die vorigen Beispiele (ebenfalls mit niō-Wächtern), allerdings rot bemalt, was durchaus der ursprünglichen Erscheinungsform buddhistischer Tempeltore entspricht. Zählt zum Typ sanmon.

Edo-Zeit, 1705. Wikimedia Commons, 663highland, 2009. - ^ Dieses Tor (mon) des Chion-in gilt als das größte Tempeltor Japans. Zählt zum Typ sanmon (wtl. „Dreitor“).

Edo-Zeit, 1721. Bertrand Marquet, flickr 2011. - ^ Das Haupttor im sanmon-Stil übertrifft sogar das Tor des Chion-in an Höhe (30m). Da es sich frei stehend innerhalb des Kenchō-ji Tempelareals befindet, fungiert es im Grunde nicht als Tor, sondern als Speicher für Tempelschätze. Seine heutige Form stammt aus dem Jahr 1775.

Edo-Zeit, 1775. julesberry2001, Flickr, 2011.

- ^ Haupttor des Nanzen-ji im sanmon-Stil, errichtet von Daimyō Tōdō Takatora.

Frühe Edo-Zeit, 1628. Chris Gladis, flickr, 2007 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Im Unterschied zu den älteren japanischen Tempeltoren (mon), die meist zur Gänze aus Holz sind, spielt bei diesem chinesisch angehauchten Gebäudetyp (ryūgū-mon) des Sōfuku-ji die massive Grundmauer auch optisch eine tragende Rolle. Siehe auch Drachen und Drachenpaläste.

Edo-Zeit, 1849. Tōkyō enogu, 2010. - ^ Das Yōmei-mon, das bekannteste und am reichsten dekorierte Bauwerk in der Anlage in Nikkō (vordere Ansicht). Die Architektur folgt buddhistischen Vorbildern (sanmon), aber anstelle der buddhistischen Wächtergottheiten (niō) sind zwei naturalistische Bogenschützen (suijin) zu sehen; einer jung, einer alt.

Edo-Zeit, 1636. TokyoViews, Matsui Fumio, flickr 2010 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Eingang zur frisch gestrichenen Anlage des Fushimi Inari Taisha. Das Tor im Stil eines buddhistischen Tempeltores (rōmon) wurde von Toyotomi Hideyoshi aus Dank für die Genesung seiner Mutter gestiftet. Anstelle der im Buddhismus üblichen Torwächterfiguren (niō) sind shintoistische Wächter (suijin) in Form realistischer Bogenschützen zu erkennen.

Momoyama-Zeit, 1589. Bernhard Scheid, (flickr) 2013. - ^ Schreintor im buddhistischen rōmon- bzw. sanmon-Stil.

Momoyama-Zeit, ca. 1590. Cultural Heritage Online. - ^ Eingang des Kitano Tenman-gū zur Zeit der Pflaumenblüte. Auch auf einem der Lampions neben dem Eingang ist das fünfblättrige Pflaumenemblem, das Wappenzeichen des Schreins, zu sehen.

Edo-Zeit, 1607. Apricot Cafe, flickr 2007. - ^ Stilistisch ein typisches zweigeschoßiges Tempeltor (rōmon), das sich jedoch in einem der ältesten Schreine in Nordjapan befindet.

Kamakura-Zeit. Koike Takashi, 2009, Wikimedia Commons.

Glossar

- Rinzai-shū 臨濟宗 ^ Rinzai-Schule des jap. Zen Buddhismus

- sanmon 三門/山門 ^ Tempeltor; in der ersten Schreibung (wtl. „Dreitor“) besitzt der Begriff einen metaphysischen Hintersinn: „Tor [der Befreiung von den] drei [Hindernissen]“, auch sangedatsu mon. In der zweiten Schreibung steht san (Berg) für „Tempel“.

- Shingon-shū 真言宗 ^ Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

- tenjiku-yō 天竺様 ^ „indischer Stil“; Typus eines Tempeltores; wurde aufgrund der irreführenden Verbindung mit Indien von Ōta Hirotarō im 20. Jahrhundert in daibutsu-yō umbenannt