Buddhistische Mönche

Nach den ursprünglichen indischen Vorschriften tragen buddhistische Mönche ein „schmutzfarbenes“ (oft gelbes oder rötliches) Mönchsgewand, scheren ihre Haare und leben als Wanderasketen. Sie verbringen die Tage in Meditation und Belehrung der Schüler und leben von der fleischlosen Nahrung, die sie sich täglich während ihres morgendlichen Almosengangs erbetteln und die sie noch vor Mittag zu sich nehmen müssen. Diese Idealvorstellung mag in manchen buddhistischen Ländern tatsächlich Gültigkeit besitzen, in Japan wird sie allerdings seit Jahrhunderten ignoriert. Trotzdem sind viele Charakteristika, an denen man buddhistische Mönche erkennt, letztlich vom ursprünglichen Armutsideal bestimmt.

Woran erkennt man einen Mönch?

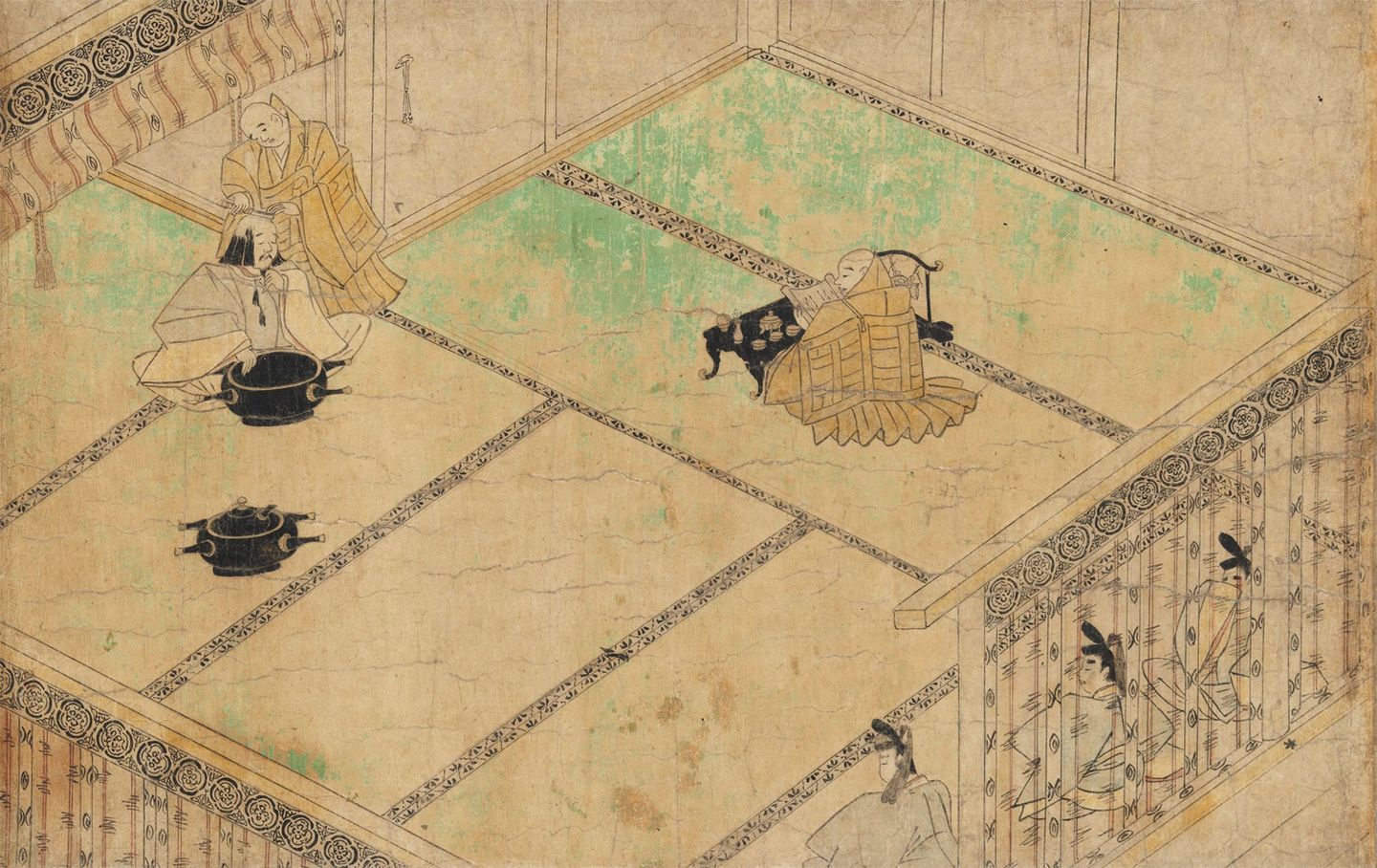

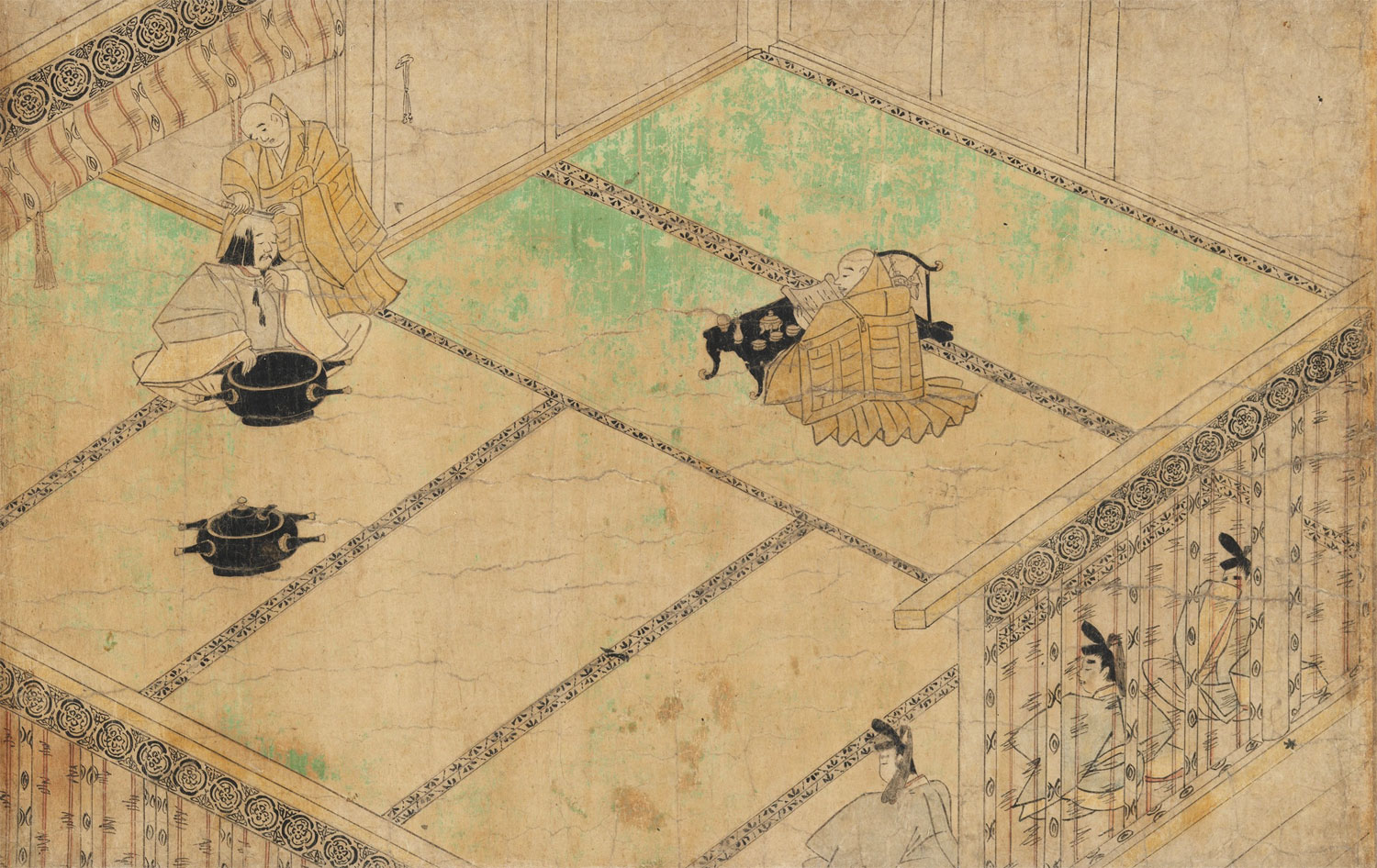

Werk von Kanō Einō (1631–1697). Edo-Zeit. Illustrated Scrolls of the Accounts of the Deeds of Zouga Shounin (Scroll 1, Scroll 2), Nara Women's University.

Das wichtigste Erkennungsmerkmal eines buddhistischen Mönchs ist sein kahl geschorener Schädel. Die Kopfrasur ist in allen buddhistischen Ländern — ähnlich wie die Tonsur des christlichen Mönchs — ein Zeichen dafür, dass jemand dem Laienstand entsagt und besondere buddhistische Gebote auf sich genommen hat. Das gilt im übrigen auch für buddhistische Nonnen. In Japan hat sich die Praxis der Kopfrasur im Zuge der Modernisierung jedoch stark gelockert. Bei vielen buddhistischen Mönchen tut es auch eine Kurzhaarfrisur und im Jōdo Buddhismus (dem Buddhismus vom Reinen Land) wurde diese Vorschrift ebenso wie der Zölibat überhaupt ganz abgeschafft. Nur bei wichtigen rituellen Anlässen, bei denen auch das traditionelle Mönchsgewand vorgeschrieben ist, wird die Kopfrasur von den meisten Mönchen und Nonnen auch heute noch radikal vorgenommen.

Ein anderes Mönchsmerkmal, das in Japan konsequent praktiziert wird, ist die Namensänderung, bzw. die Annahme eines neuen Vornamens. (Ähnliche Namensänderungen existieren ja auch im christlichen Klosterwesen.) Japanische Mönchsnamen bestehen fast immer aus zwei Schriftzeichen, die Chinesisch ausgesprochen werden. Meist hat eines dieser Zeichen eine besondere buddhistische Bedeutung, das andere eine individuelle. Für Japaner (und Japanologen mit ein bisschen Erfahrung) lassen sich buddhistische Namen daher von gewöhnlichen Vornamen klar unterscheiden.

Ansonsten ist es für japanische Mönche im alltäglichen Leben üblich, sich weitgehend an weltliche Standards anzupassen, bei Zeremonien tragen sie aber zeremonielle Gewänder, deren wichtigste Elemente folgendermaßen aussehen:

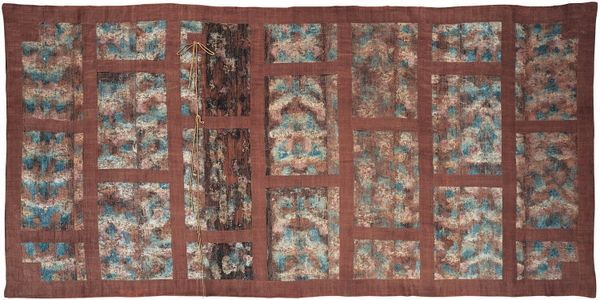

Kesa

China, 8. Jh. Bildquelle: Fashion Press News.

Über einem einfachen, meist dunklen Untergewand tragen buddhistische Mönche häufig ein langes, aus mehreren Stoffstreifen zusammengenähtes Tuch (jap. kesa [kesa (jap.) 袈裟 äußerstes Gewand der buddh. Mönchstracht, variiert zwischen einem breiten Wickeltuch und einer dünnen Stola; besteht der Theorie nach aus Flicken]). Das kesa stammt aus Indien und heißt auf Sanskrit kashaya [kāṣāya (skt.) काषाय „Erdfarben“, Umhang buddhistischer Mönche, aus mehreren Stoffstreifen zusammengenähtes Tuch (jap. kesa 袈裟)], was schlicht „erdfarben“ bedeutet. Getreu dem mönchischen Ideal der Besitzlosigkeit sollte das kesa aus nichts anderem als zusammengeflickten Stoffresten bestehen. Es bedarf aber kaum der Erwähnung, dass dies heute nur noch symbolisch verstanden wird und dass es natürlich auch sehr prächtige kesa gibt.

In wärmeren buddhistischen Ländern ist das kesa das Hauptgewand der Mönche und wird üblicherweise über der linken Schulter getragen und unter dem rechten Arm durchgezogen, wie auch auf buddhistischen Statuen zu erkennen ist. Japanische kesa erfüllen dagegen lediglich dekorative, bzw. symbolische Zwecke. Je nach buddhistischer Schule sehen sie sehr unterschiedlich aus und variieren außerdem je nach Anlass oder Rang des Trägers. Die klassische Form besteht aus einem großen Rechteck mit ziegelartigem Patchworkmuster, das den ganzen Körper umhüllen kann. Im Alltag kommen aber auch häufig Miniatur-kesas zum Einsatz, die mit einem Band versehen sind und wie eine Schürze umgehängt werden.

Edo-Zeit. Digital Archive, Kyūshū University Museum, über Internet Archive.

Edo-Zeit. Digital Archive, Kyūshū University Museum, über Internet Archive.

Edo-Zeit. Digital Archive, Kyūshū University Museum, über Internet Archive.

Edo-Zeit. Digital Archive, Kyūshū University Museum, über Internet Archive.

Die obigen Abbildungen zeigen diverse buddhistische Mönche aus dem neunzehnten Jahrhundert, die jeweils ein kesa tragen. Beim Shingon [Shingon-shū (jap.) 真言宗 Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan]-Mönch (li.) hat es die Form einer roten Schürze, der Bettelmönch der Nichiren [Nichiren-shū (jap.) 日蓮宗 Nichiren Schule; Sammelnamen für Schulen in der Tradition Nichirens, aber auch Namen einer bestimmten Schule innerhalb des heutigen Nichiren Buddhismus; nicht zu verwechseln mit der 1912 gegr. Nichiren Shōshū]-Schule (Mitte li.) trägt ein relativ großes kesa am Rücken und auch der blinde Biwa-Spieler (biwa hōshi [biwa hōshi (jap.) 琵琶法師 Spieler der Biwa-Laute in vormoderner Zeit, in der Regel blinde Mönche]) trägt ein kesa in Form einer dünnen Stola um den Hals. Beim Bergasketen (yamabushi [yamabushi (jap.) 山伏 Bergasket, wtl. der in den Bergen schläft; Praktikant des Shugendō], re.) ist das kesa eine mit großen Bommeln ausgestattete Stola. Die Bilder entstammen der Japanbeschreibung Nippon des deutschen Arztes und Reisenden Philipp Franz von Siebold [Siebold, Philipp Franz von (west.) 1796–1866; deutscher Arzt, Naturforscher, Japanreisender und Sammler; Pionier der Japanforschung] (1796–1866), erschienen in Leiden, Holland, ab 1833. Die hier abgebildeten Mönchstrachten sind zum Großteil noch heute aktuell.

Gebetskette

Schon der indische Buddhismus kennt die Gebetskette mala [mālā (skt.) माला Gebetskette (jap. juzu 数珠)], jap. juzu [juzu (jap.) 数珠 Buddhistische Gebetskette; skt. mala], eine Kette mit aufgefädelten Perlen, die von Mönchen und Laien beim Beten verwendet wird. Klassischerweise sind es 108 Perlen, die den 108 Leidenschaften (skt. klesha [kleśa (skt.) क्लेश „Leid“, auch: Leidenschaft, die den Menschen ans Diesseits bindet; neben den sog. Fünf Giften (Ignoranz, Gier, Hass, Stolz und Neid) gibt es auch Serien von 3, 6, 10 oder 108 Kleshas (jap. bonnō 煩悩)]) entspechen, welche einen an das Diesseits binden. Diese Leidenschaften gilt es zu überwinden. In der Praxis dient die Gebetskette vor allem für das Abzählen von Anrufungen des Buddha (nenbutsu [nenbutsu (jap.) 念仏 Anrufung des Namens von Buddha Amida, Gebetsformel der Amida-Anhänger]) oder von Gebetsformeln (shingon [shingon (jap.) 真言 wtl. „Wahres Wort“, skt. Mantra (Gebetsformel); namensgebend für den Shingon Buddhismus]). Oft werden aber auch juzu-Ketten mit weniger Perlen verwendet.

Die Mala-Kette wird auch als „buddhistischer Rosenkranz“ bezeichnet, doch müsste man eher von einer christlichen Mala sprechen, denn die ursprüngliche Idee soll aus dem Buddhismus stammen und erst über den Umweg des Islam ins Christentum vorgedrungen sein.

Bild: Ososhiki-Plaza [2010/9]

Sonstige Utensilien

Als Schuhwerk tragen japanische Mönche zumeist die traditionellen Holzsandalen (geta [geta (jap.) 下駄 Japanische Holzsandalen]) oder Strohsandalen (waraji [waraji (jap.) 草鞋 Japanische Sandalen, welche aus verschiedenen Pflanzenfasern hergestellt werden (z.B.: Hanf, Baumwollschnüre, Reisstroh,...)]). Bettelmönche sind überdies an einem großen Strohhut zu erkennen, ebenso wie die Pilger. Er gehörte früher ganz allgemein zum Reiseoutfit und ist ein Zeichen, dass der Mönch sich auf Wanderschaft befindet. Pilger- und Bettelmönche unterscheiden sich von Laienpilgern mitunter durch einen reich verzierten Pilgerstab, der an der Spitze mit Ringen versehen ist. Im besonderen ist dieser Stab ein Kennzeichen des berühmten Mönchs Kūkai [Kūkai (jap.) 空海 774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi] und seiner Nachfolger, den Shingon Mönchen. Aber auch Bodhisattva [Bodhisattva (skt.) बोधिसत्त्व „Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)] Jizō [Jizō (jap.) 地蔵 wtl. Schatzhaus/Mutterleib der Erde; skr. Kṣitigarbha; populäre Bodhisattva Figur] trägt einen solchen Pilgerstab.

Lebensweise

In der Japanologie beginnt sich die Regelung durchzusetzen, im Fall von buddhistischen Ordensleuten von „Mönchen“ und „Nonnen“ zu sprechen, während „Priester/Priesterin“ für Shintō-Kleriker reserviert wird. Ähnlich verwendet man ja im Fall von Gebäuden das Wort „Schrein“ für Shintō-Hallen und das Wort „Tempel“ für buddhistische Bauwerke. Warum „Mönch“ eher zum Buddhismus passt, liegt daran, dass es im Buddhismus Klöster gibt, im Shintō hingegen nicht. Klöster, das bedeutet streng genommen eine Lebensgemeinschaft von Ordensleuten, die sich der alltäglichen, weltlichen Ordnung entziehen, und ihr Leben der spirituellen Vervollkommnung und dem Dienst an ihrer Mönchsgemeinschaft weihen. Im Buddhismus war mit dieser Lebensweise, ähnlich wie im Christentum, ursprünglich Ehe- und Kinderlosigkeit, bzw. Zölibat verbunden. Ein alter Ausdruck für Mönchstum lautet daher auch shukke [shukke (jap.) 出家 buddh. Mönch; wtl. „der das Haus/die Familie verlässt“], wtl. „das Haus verlassen“. Buddhistische Nonnenklöster unterliegen prinzipiell den selben Regeln wie die Mönchsklöster (sogar äußerlich fällt es mit unter nicht ganz leicht, Mönche und Nonnen zu unterscheiden), und in manchen Schulen können Frauen auch eigene Tempel führen und sind in das Ritualwesen gleichberechtigt mit eingebunden. Dennoch gibt es insgesamt viel weniger Nonnen als Mönche.

Seit der frühen Meiji [Meiji (jap.) 明治 posthumer Name von Kaiser Mutsuhito; nach ihm wird auch die Meiji-Zeit (1868–1912) benannt]-Zeit ist das Gebot der „Hauslosigkeit“ von der weltlichen Gesetzgebung aufgehoben, Mönche dürfen ausdrücklich heiraten und tun dies auch.1 Die meisten Mönche haben Familie und betreiben ihre Tempel wie einen Familienbetrieb, der später an die Kinder weitergegeben wird. Solche Familientempel sind häufig von einem kleinen Friedhof umgeben und versorgen eine lokale Gemeinde von Gläubigen mit religiösen Dienstleistungen, vor allem bei Todesfällen (s.a. Kapitel Alltag, Friedhof und Bestattung). In vielen Fällen ist das Geschäft mit dem Tod sehr einträglich, was an den dicken Autos vor solchen Familientempeln und am entsprechend schlechten Ruf der buddhistischen Mönchsschaft abzulesen ist. In anderen Fällen werden aber auch Kindergärten oder andere soziale Einrichtungen von Familientempeln geführt.

Laienmönche

In vormoderner Zeit gab es neben dem Status des (ehelosen, professionellen) Mönchs auch den sogenannten Laienmönchsstand (nyūdō [nyūdō (jap.) 入道 buddhistischer Laienmönch]). Dieser war zumeist mit dem Rücktritt von allen beruflichen Ämtern und Funktionen verbunden und weitete sich — zunächst in den herrschenden Schichten, später auch in der allgemeinen Bevölkerung — zu einer Art vormodernem Pensionssystem oder Ausgedinge aus. Ab einem bestimmten Alter, oft schon ab 40, traten sowohl Männer als auch Frauen in diesen Alters-Mönchsstand ein, um sich von den irdischen Dingen ab- und dem jenseitigen Leben zuzuwenden — so jedenfalls die übliche Begründung. Äußerlich war damit tatsächlich das Scheren des Haupthaares und das Tragen eines kesa und anderer mönchischer Erkennungsmerkmale verbunden. In der Literatur der Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit werden solche Laienmönche oft als frömmer und gelehrter als die professionellen Mönche dargestellt. Später allerdings hatte der Laienmönchsstand oft nur nominelle Bedeutung und mochte z.B. einer schweren Krankheit geschuldet sein, die man unerwarteter Weise überlebte, und danach eben doch wieder ins weltliche Leben zurückkehrte. So etwa der tyrannische Feldherr Taira no Kiyomori [Taira no Kiyomori (jap.) 平清盛 1118–1181; Feldherr und Diktator am Ende der Heian-Zeit; unterlag im Genpei-Krieg den Minamoto] (1118–1181), der seine blutigsten Schlachten als Laienmönch ausfocht.

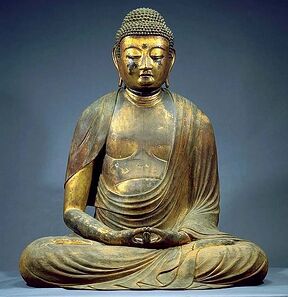

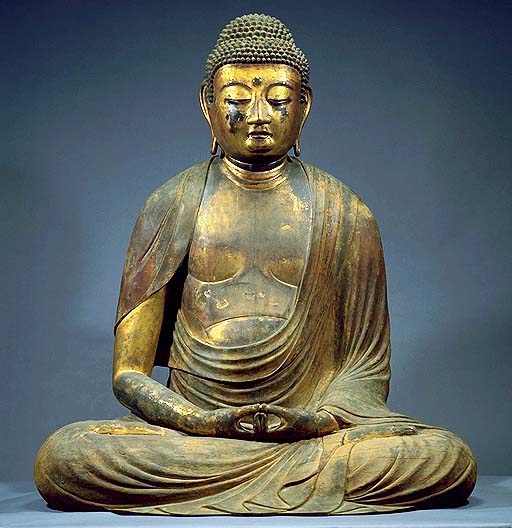

Kamakura-Zeit, 13. Jh. Metropolitan Museum of Art, New York.

Eine Randstellung unter den buddhistischen Mönchen nehmen die Bergasketen (yamabushi [yamabushi (jap.) 山伏 Bergasket, wtl. der in den Bergen schläft; Praktikant des Shugendō]) ein. Sie besitzen eine eigene Tracht und eigene Riten, die stark vom esoterischen Buddhismus beeinflusst sind, deren Kult aber auch einheimische kami [kami (jap.) 神 Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō] einschließt.

Verweise

Fußnoten

- ↑ Ein entsprechendes Gesetz wurde erstmals 1872 erlassen. Umgekehrt wurde die Übertretung der Mönchsgebote während der Edo-Zeit auch von der weltlichen Gesetzgebung bestraft (Ketelaar 1990, S. 5–6). Die Ehe war damals lediglich in den „protestantischen“ Schulen des Reinen Landes erlaubt.

Internetquellen

- Phototravels/Buddhism in Japan, Frantisek Staud

Besonders schöne Bilderseite von buddhistsichen Mönchen in Japan. - Mokurai's Temple, Eric Munson (en.)

Detailierte Beschreibung des japanischen Mönchsgewandes aus der Sicht eines westlichen Zen-Praktikanten.

Literatur

Bilder

- ^ Tonsur eines jungen Novizen. Illustration aus der Hagiographie des Heian-zeitlichen Mönchs Zōga.

Werk von Kanō Einō (1631–1697). Edo-Zeit. Illustrated Scrolls of the Accounts of the Deeds of Zouga Shounin (Scroll 1, Scroll 2), Nara Women's University. - ^ Das kesa, ein langes aus mehreren Stoffstreifen zusammengenähtes Tuch, wird üblicherweise von buddhistischen Mönchen über einem dunklen Übergewand getragen.

China, 8. Jh. Bildquelle: Fashion Press News. - ^ Abgebildet ist der Buddha Amida mit der für ihn typischen Meditations-mudrā. Sein Gewand besteht aus einem langem Tuch namens kashaya (jap. kesa), das um dem Körper gewickelt ist.

Späte Heian-Zeit, 11. Jh.?. Kyōto National Museum.

- ^ Junge Mönche mit frisch rasiertem Haupthaar.

Bildquelle: unbekannt. - ^ Nach einer Reihe von Katastrophen, die dem zürnenden Totengeist eines zu unrecht exilierten Höflings (Sugawara no Michizane) zugeschrieben werden, tritt Daigo Tennō (885–930) von seinem Amt zurück und lässt sich zum Mönch weihen. Zwei Mönche führen die Tonsur und begleitende Rituale aus, während einige Höflinge in Tränen ausbrechen.

Kamakura-Zeit, 13. Jh. Metropolitan Museum of Art, New York.

Glossar

- biwa hōshi 琵琶法師 ^ Spieler der Biwa-Laute in vormoderner Zeit, in der Regel blinde Mönche

- Bodhisattva (skt.) बोधिसत्त्व ^ „Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

- Daigo Tennō 醍醐天皇 ^ 60. Kaiser Japans, 885–930, r. 897–930.

- Nichiren-shū 日蓮宗 ^ Nichiren Schule; Sammelnamen für Schulen in der Tradition Nichirens, aber auch Namen einer bestimmten Schule innerhalb des heutigen Nichiren Buddhismus; nicht zu verwechseln mit der 1912 gegr. Nichiren Shōshū

- Shingon-shū 真言宗 ^ Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

- Siebold, Philipp Franz von (west.) ^ 1796–1866; deutscher Arzt, Naturforscher, Japanreisender und Sammler; Pionier der Japanforschung

- Taira no Kiyomori 平清盛 ^ 1118–1181; Feldherr und Diktator am Ende der Heian-Zeit; unterlag im Genpei-Krieg den Minamoto