Yamabushi

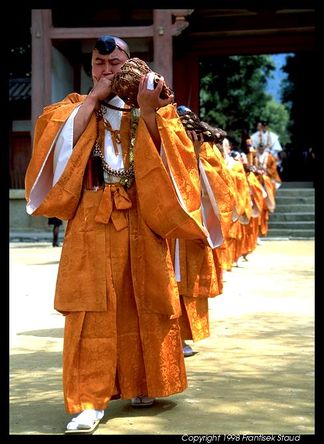

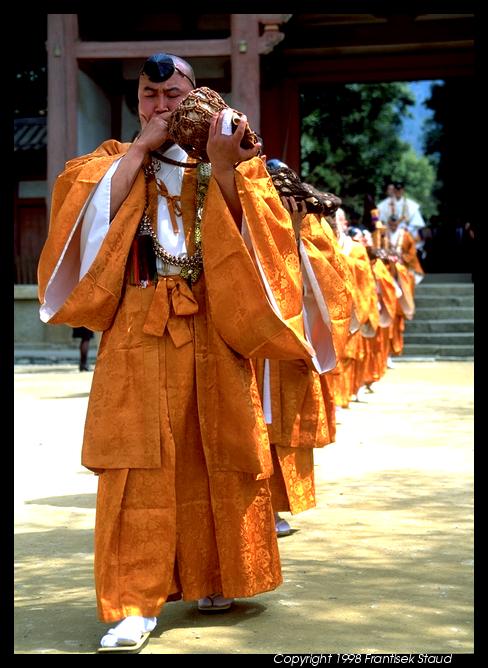

Yamabushi [yamabushi (jap.) 山伏 Bergasket, wtl. der in den Bergen schläft; Praktikant des Shugendō], wtl. „die in den Bergen schlafen“, bilden eine locker organisierte Konföderation von Mönchen und Laienbrüdern mit speziellen synkretistischen Riten. Manche ihrer Praktiken lassen sich höchstwahrscheinlich auf einheimische, vor-buddhistische Bergkulte zurückführen, die meisten sind aber stark vom esoterischen Buddhismus (mikkyō [mikkyō (jap.) 密教 esoterischer Buddhismus, Tantrismus; wtl. geheime Lehre; Gegenstück zu kengyō; in Japan vor allem durch den Shingon, aber auch durch Teile des Tendai Buddhismus vertreten]) beeinflusst. Äußerlich erkennt man die Bergasketen an ihrer eigenwilligen Mönchstracht, bei der als erstes die charakteristische, in die Stirn gerückte Kopfbedeckung ins Auge fällt. Darüber hinaus tragen viele eine buddhistische Stola (kesa [kesa (jap.) 袈裟 äußerstes Gewand der buddh. Mönchstracht, variiert zwischen einem breiten Wickeltuch und einer dünnen Stola; besteht der Theorie nach aus Flicken]) mit dicken Bommeln und ein Muschelhorn, das einen dumpfen, klagenden Ton von sich gibt.

Frantisek Staud, 1999, über Internet Archive.

Bildquelle: Frantisek Staud, 1999, über Internet Archive.

Shugendō

Der Orden der yamabushi nennt sich Shugendō [Shugendō (jap.) 修験道 gemischt-rel. Bergkult, Orden der yamabushi] und führt sich auf En no Gyōja [En no Gyōja (jap.) 役行者 Legendärer Begründer des Shugendō (um 700); auch: En no Ozunu/Ozuno], einen legendenumwobenen Asketen und Magier aus der Asuka [Asuka (jap.) 飛鳥 Asuka Region im Süden des Yamato-Beckens (Nara), wo sich in der Frühzeit die Residenzen der Soga no uji befanden; Asuka-Zeit (587–645 oder auch 587–710)]- und frühen Nara-Zeit (um 700) zurück. Organisierte Bergasketen tauchen allerdings erst in der Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit in den Quellen auf und dürften mit dem damaligen Pilgerwesen auf der Halbinsel Kii [Kii Hantō (jap.) 紀伊半島 Halbinsel Kii, Wakayama-ken], südlich von Nara [Nara (jap.) 奈良 Hauptstadt und Sitz des Tennō, 710–784 (= Nara-Zeit); auch: Heijō-kyō] zusammenhängen. Erst nach und nach breitete sich der Orden in ganz Japan aus. Manche yamabushi-Gruppen schlossen sich formal dem Shingon [Shingon-shū (jap.) 真言宗 Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan]-, andere dem Tendai [Tendai-shū (jap.) 天台宗 Tendai-Schule, chin. Tiantai]-Buddhismus an. In jedem Fall war der Einfluss esoterisch-buddhistischer Riten, vor allem aber der Feuerkulte des Fudō Myōō [Fudō Myōō (jap.) 不動明王 prominentester japanischer myōō (Mantra-König), wtl. „der Unbewegliche“] beträchtlich. Da die yamabushi aber auch Schreine für einheimische Berggottheiten unterhielten, entstand eine untrennbare Mischung aus Buddha [Buddha (skt.) बुद्ध „Der Erleuchtete“ (jap. butsu, hotoke 仏 oder Budda 仏陀)]- und kami [kami (jap.) 神 Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō]-Kulten.

Unter dem Einfluss des Staatsshintō wurde die Tradition des Shugendō in der Meiji [Meiji (jap.) 明治 posthumer Name von Kaiser Mutsuhito; nach ihm wird auch die Meiji-Zeit (1868–1912) benannt]-Zeit (1868–1912) verboten, lebt allerdings in jüngerer Zeit in zahlreichen ehemaligen Zentren des Bergasketentums — auf der Halbinsel Kii in Kumano [Kumano (jap.) 熊野 Region im Süden der Halbinsel Kii (Wakayama-ken), bekannt für ihre alten Pilgerzentren (s. Kumano Sanzan)] und Yoshino [Yoshino (jap.) 吉野 Bergregion im Süden des Nara-Beckens mit mehreren Zentren der Bergasketen (yamabushi); wichtige Pilgerstätte der Heian-Zeit] (Kinpusen-ji [Kinpusen-ji (jap.) 金峯山寺 Tempel in der Bergregion Yoshino, Nara-ken; wichtiger Tempel des Shugendō]), auf Berg Takao [Takao-san (jap.) 高尾山 Berg Takao, rel. Zentrum im Westen Tōkyōs] bei Tōkyō oder auf Berg Haguro [Haguro-san (jap.) 羽黒山 Berg Haguro; religiöses Zentrum des Shugendō in der Präfektur Yamagata, Nord-Japan] in Nord-Japan — erneut wieder auf.

Asketische und magische Riten

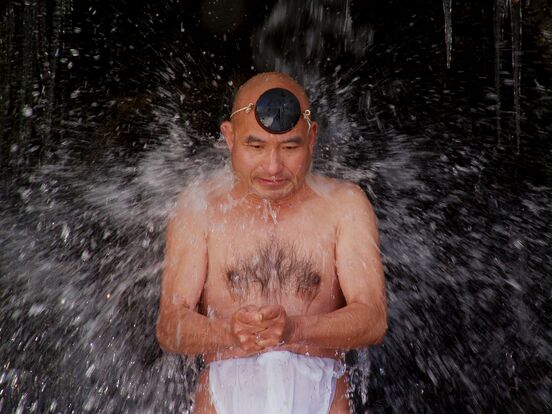

Die Riten der yamabushi haben zumeist einen ausgeprägt körperlichen, oft beinahe sportlichen Aspekt: es geht um die Überwindung von Angst, Schmerzen und physischer Erschöpfung, also in erster Linie um die Auslotung körperlicher Grenzen. Goma [goma (jap.) 護摩 buddh. Feuerritus, skt. Homa]-Riten, bei denen zu Ehren des Fudō Myōō [Fudō Myōō (jap.) 不動明王 prominentester japanischer myōō (Mantra-König), wtl. „der Unbewegliche“] ein Feuer entzündet und ein bloßfüßiger Gang durch die glühende Asche veranstaltet wird, zählen zu den typischen Aktivitäten der yamabushi, aber auch das Beten unter eiskalten Wasserfällen (takigyō [takigyō (jap.) 滝行 Beten unter einem Wasserfall; asketische Übung der yamabushi]).

Wada Yoshio, 2006/2/18 (mit freundlicher Genehmigung).

Wada Yoshio, 2004 (mit freundlicher Genehmigung).

Détail des religions, 2014.

Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass den yamabushi, ähnlich wie den indischen Yogis, in früherer Zeit magische oder paranormale Fähigkeiten nachgesagt wurden, z.B. die Kunst des Fliegens. Sie waren eng mit den tengu [tengu (jap.) 天狗 wtl. Himmelshund; vogelartiger oder geflügelter Kobold, meist in den Bergen] assoziiert, jenen unheimlichen Kobolden, die ihrerseits meist in der Ordenstracht der yamabushi dargestellt werden. Die grundsätzlich ambivalente Haltung gegenüber den tengu, die in Sagen und Legenden sowohl als unheilvolle Bösewichte als auch als tapfere Schwertmeister auftreten, scheint zugleich die traditionelle Haltung gegenüber den yamabushi auszudrücken: sie waren einerseits wegen ihrer magischen Fähigkeiten gefürchtet, konnten andererseits aber als Bergführer und in kriegerischen Zeiten als Elitekämpfer durchaus von Nutzen sein.

Wada Yoshio, 2002 (mit freundlicher Genehmigung).

Heute haben viele yamabushi Veranstaltungen einen exotisch-touristischen Aspekt, in entlegeneren Gegenden werden aber auch traditionelle, mit echter körperlicher Herausforderung verbundene Riten erneut wiederbelebt. Auch in Europa haben sich unter den zahlreichen asiatischen Kampfsportarten Richtungen etabliert, die mit dem Shugendō in Verbindung stehen.

Shamanismus

Yamabushi werden auch mit dem Shamanismus in Verbindung gebracht und waren vor allem in vormoderner Zeit auf Gebieten wie Geisteraustreibung oder Wettervorhersage tätig, die man im weitesten Sinne als „shamanistisch“ bezeichnen könnte. Der größte Teil dessen, was man mit Shamanismus verbindet, nämlich die Kommunikation mit der Welt der Geister, wurde und wird in Japan jedoch von Frauen übernommen. Noch heute gibt es organisierte Geisterbeschwörerinnen, die sich itako [itako (jap.) イタコ blinde Priesterin oder Shamanin; früher auch ichiko 市子] nennen und vor allem in Nord-Japan zu finden sind. In der Regel handelt es sich um sehbehinderte Frauen. Die Edo-zeitlichen Vorfahrinnen der itako kooperierten eng mit den yamabushi, nicht selten waren sie auch verheiratet.

Verweise

Internetquellen

- Shiozawa seppu matsuri Wada Yoshio (jap.)

Dokumentation eines winterlichen Wasserfall-Rituals der yamabushi am Fuße des Makihata-yama in den japanischen Alpen. Auf der Website des Fotografen und Amateurvolkskundlers Wada Yoshio finden sich noch etliche weitere Dokumentationen von Shugendō-Riten. - Shugendo Mark Schumacher

Besonders umfangreiche Seite aus Marks umfangreichen Online-Lexikon.

Literatur

Bilder

- ^ Ein älterer Yamabushi in sitzender Position, Mibu-tera, Kyōto.

Frantisek Staud, 1999, über Internet Archive. - ^ Eine lange Prozession von yamabushi im Mibu-dera, Kyōto.

Bildquelle: Frantisek Staud, 1999, über Internet Archive. - ^ Bergasket (yamabushi) beim takigyō unter einem Wasserfall im winterlichen Niigata, tief in den japanischen Alpen.

Wada Yoshio, 2006/2/18 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Nachdem die Flammen großteils verlöscht sind, bahnen sich die erfahrenen Mönche mit Hilfe von Salz einen Weg durch die Glut (hiwatari). Die Schuhe haben sie natürlich abgelegt.

Wada Yoshio, 2004 (mit freundlicher Genehmigung).

- ^ Initiationsritus der yamabushi namens „Blick nach Westen“ (nishi no nozoki, bezogen auf das Reine Land Amidas), bei dem der Initiand, kopfüber über einem Abgrund schwebend, Fragen beantworten muss, um seine Willenskraft zu demonstrieren.

Détail des religions, 2014. - ^ Vor dem Kinpusen-ji in Yoshino, einem religiösen Zentrum in den Bergen südlich von Nara, das u.a. auch für den Shugendō (den Glauben der yamabushi) bedeutend ist. (Der yamabushi im Vordergrund rechts ist im übrigen ein Westler!)

Wada Yoshio, 2002 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Yamabushi in Begleitung eines Shingon-Mönchs sammeln für die Opfer des Tōhoku-Erdbebens 2011 im Stadtzentrum von Kyoto.

2011. Andy Heather.

Glossar

- Asuka 飛鳥 ^ Asuka Region im Süden des Yamato-Beckens (Nara), wo sich in der Frühzeit die Residenzen der Soga no uji befanden; Asuka-Zeit (587–645 oder auch 587–710)

- Kumano 熊野 ^ Region im Süden der Halbinsel Kii (Wakayama-ken), bekannt für ihre alten Pilgerzentren (s. Kumano Sanzan)

- Shingon-shū 真言宗 ^ Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan