Die rätselhafte Karriere des Daikoku

Der Glücksgott Daikoku [Daikoku (jap.) 大黒 Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten] ist sicherlich die am häufigsten dargestellte Gottheit innerhalb des weitläufigen buddhistisch-shintōistischen Pantheons in Japan. Das Geheimnis seines Erfolges ist auf den ersten Blick einfach: Er gilt als Gott des Wohlstands und des Reichtums. Wie auf den folgenden Abbildungen aus der Muromachi [Muromachi (jap.) 室町 Stadtteil in Kyōto; Sitz des Ashikaga Shōgunats 1336–1573 (= Muromachi-Zeit)]- und Edo [Edo (jap.) 江戸 Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);]-Zeit gut zu erkennen ist, wird Daikoku schon lange mit bestimmten ikonographischen Charakteristika dargestellt: Hammer, Sack und Reisballen, die ihm als Podest dienen. Er verfügt zudem über das typische Lächeln und den typischen Leibesumfang eines Glücksgottes. Auf dieser Seite geht es um die Genese dieser Ikonographie, wobei auch Daikokus „dunkle Seite“ zur Sprache kommt.

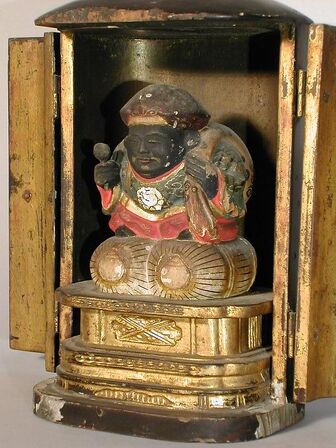

Muromachi Zeit. teravist.

Muromachi-Zeit?. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung).

Der Große Schwarze

Der Anschein einer oberflächlichen happy go lucky-Gottheit trügt. Die schwarze Hautfarbe, die Daikoku vor allem auf älteren Darstellungen auszeichnet, erinnert daran, dass „Daikoku“ wörtlich übersetzt „der Große Schwarze“ bedeutet. Forscht man ein wenig nach den Ursprüngen dieser Bezeichnung, kommt eine dunkle, geheimnisvolle Dimension zum Vorschein, die diesem Namen gerecht wird. Den „Großen Schwarzen“ gibt es nämlich auch im tantristischen [tantra (skt.) तन्त्र „Gewebe“, Lehrschrift des esoterischen Buddhismus (ähnlich sutra, aber meist mit rituellem Inhalt)] Buddhismus Indiens und Tibets, wo eine Gottheit mit furchterregenden Zügen namens Mahakala [Mahākāla (skt.) महाकाल „Großer Schwarzer“, esoterische Gottheit (jap. Makakara 摩訶迦羅 oder Daikoku 大黒)] verehrt wird. Manches spricht dafür, dass dieser klassische „zornvolle“ Schutzgott des Buddhismus die Urform des heutigen Glücksgottes Daikoku darstellt. Abgesehen von den Namenselementen „groß“ (dai 大, skt. maha) und „schwarz“ (koku 黒, skt. kala)1 besitzt Daikoku auch den Göttertitel -ten [-ten (jap.) 天 wtl. Himmel; Göttertitel für eine eine aus Indien übernommene Gottheit (skt. deva)], der ihn als sogenannte deva [deva (skt.) देव „Gottheit“, oberste Klasse indischer Götter (jap. -ten 天 oder tenbu 天部)]-Gottheit indischen Ursprungs ausweist.

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

Man stößt aber auch auf die Erklärung, dass Daikoku eine Erscheinungsform des alten einheimischen Gottes Ōkuninushi [Ōkuninushi (jap.) 大国主 mythol. Gottheit; wtl. Großer Meister des Landes] sei. Der Zusammenhang wird dabei meist über den Gleichklang der beiden Namen hergestellt: die beiden ersten Zeichen des Namens Ō-kuni-nushi (大国主, wtl. „Groß-Land-Herr“) lassen sich sino-japanisch ebenfalls als dai-koku lesen. Diese ein wenig überzogen wirkende etymologische Erklärung wird durch eine mittelalterliche Legende gestützt, die den Ursprung der Daikoku Verehrung auf Saichō [Saichō (jap.) 最澄 767–822; Gründer des Tendai-Buddhismus; auch bekannt als Dengyō Daishi], den Begründer des Tendai [Tendai-shū (jap.) 天台宗 Tendai-Schule, chin. Tiantai]-Buddhismus, zurückführt: Saichō habe im altehrwürdigen Miwa Schrein [Miwa Jinja (jap.) 三輪神社 Miwa (auch Ōmiwa) Schrein, nahe Nara], der Ōkuninushi geweiht ist, gebetet, worauf Ōkuninushi sich ihm „in Gestalt des Daikoku Tenshin“ offenbart hätte. Saichō hätte nach diesem Vorbild selbst eine Statue des Daikoku geschnitzt und diesen als Schutzgott des Tendai Buddhismus verehrt.2

Wie passen diese beiden Erklärungen zusammen? Welche ist richtig? Oder stimmen beide?

Mahakala in Indien, Tibet und Japan

17. Jh., Tibet. Bildquelle: insecula.com.

In Tibet zählt der bereits erwähnte „Große Schwarze“ (Nag po chen po, skt. Mahakala) zu den populärsten Gottheiten (s. z.B. Kumar 2005), dessen Kompetenzen weit über bloßen Reichtum hinausgehen. In erster Linie gilt er als Schutzgott buddhistischer Klöster. Trotzdem — oder gerade deshalb — wird Mahakala zumeist als furchteinflößender, kriegerischer Dämon dargestellt. Genau genommen gibt es im tantristischen Buddhismus mehrere Gottheiten oder Bodhisattvas, die sich der Form des Mahakala bedienen, wenn sie eine zornvolle Erscheinung annehmen. Es gibt daher mehrere Mahakalas, die sich beispielsweise durch die Anzahl ihrer Gesichter und Arme unterscheiden. Ikonographisch lassen sie sich aber auf die gleiche Grundform, nämlich die eines menschenfressenden indischen Dämonen zurückführen.3 Um die Sache noch verwirrender zu machen, wird die gleiche dämonenartige Grundform nicht nur von verschiedenen Mahakalas, sondern auch von verschiedenen Vajrapanis und anderen esoterischen Gestalten angenommen.

Die Darstellungen in diesem Abschnitt stammen aus dem Tibet des siebzehnten bzw. neunzehnten Jahrhunderts, gehen aber auf ältere ikonographische Vorbilder zurück. Ein Beispiel ist der ausgezeichneten online Kollektion tibetischer Kunst Himalayan Art entnommen, wo noch jede Menge ähnlicher Darstellungen zu finden sind. Auf dieser Seite findet sich zum dargestellten Motiv folgende ikonographische Beschreibung aus dem 16. Jahrhundert:

Der große Vajra Mahakala mit einem Gesicht und zwei Händen steht lodernd da. In der Rechten hält er einen Krummdolch, in der Linken eine mit Blut gefüllte Schädelschale nahe seinem Herzen. In der Mitte der beiden Unterarme befindet sich das „Gandhi der Emanation“. Mit drei Augen, gebleckten Zähnen, gelbem Haar, das nach oben fließt, hat er eine Krone aus fünf trockenen menschlichen Schädeln und eine Kette aus fünfzig blutnassen Schädeln. Er ist mit sechs Knochenornamenten und Schlangen geschmückt, trägt einen Lendenschurz aus Tigerfell sowie Anhänger und Schals aus verschiedenen Seidenstoffen. So steht er in dicker, zwergenhafter Statur über einer Leiche.

Konchog Lhundrup (1497–1557)4

Diese Mahakala Ikonographie ist auch im esoterischen Buddhismus Japans bekannt. Man findet sie vor allem auf Mandalas, also auf Abbildungen einer eigenen spirituelllen Welt, in der Makakala im Mittelpunkt steht.

Edo-Zeit, 1702. Ryūkoku University Library, Kyoto.

Edo-Zeit. Yamamoto Hiroko, Ishin. Chūsei Nihon no mikkyōteki sekai („Seltsame Götter: Die esoterische Welt des japanischen Mittelalters“), Titelblatt.

Die hier abgebildete Gottheit geht ganz offensichtlich auf denselben ikonographischen Grundtypus zurück wie der indo-tibetische Mahakala. Totenschädel im Haar, Schlangenketten und die Leichen von Menschen und Tieren in Mahakalas Händen finden sich hier wie da. Ein häufiges Merkmal der japanischen Variante sind drei Gesichter und eine Elefantenhaut, die er sich wie einen Mantel über die Schultern wirft. Auch diese Merkmale gehen auf Indien zurück und lassen sich in Varianten des tibetischen Mahakala finden.

Zur Kennzeichnung dieser speziellen Ikonographie wird heute zumeist der Name Makakara [Makakara (jap.) 摩訶迦羅 skt. Mahakala, „Großer Schwarzer“; alternativer Name des Glücksgotts Daikoku] verwendet, also die jap. Aussprache von Mahakala, die sich parallel zum Übersetzungsbegriff Daikoku in buddhistischen Texten ebenfalls findet. In älterer Zeit waren die Namen „Daikoku“ und „Makakara“ aber offenbar austauschbar, beide Namen wurden abwechselnd für die gleiche Gottheit verwendet. In der ältesten Sammlung ikonographischer Grundtypen, dem Zuzōshō [Zuzōshō (jap.) 図像抄 ikonographisches Handbuch des Shingon-Buddhismus von Ejū 恵什, einem Mönch des Ninna-ji aus der späten Heian-Zeit, auf Befehl von Exkaiser Toba zusammengestellt; älteste erhaltene Kopien aus der Kamakura-Zeit (1193, Daigo-ji); enthält 142 Skizzen von buddhistischen Gottheiten; auch Jikkan-shō] aus der späten Heian-Zeit, ist eine solche Figur auch unter dem Namen Daikoku zu finden (s. Abb. oben). Und im Keiran shūyōshū [Keiran shūyōshū (jap.) 渓嵐拾葉集 wtl. „Gesammelte Blätter aus stürmischen Tälern“; enzyklopädische Textsammlung zu den Lehren des Tendai-Buddhismus, erstellt zwischen 1311 und 1348 vom Mönch Kōshū (1276–1350) auf Berg Hiei.] (1317), einer Schrift des mittelalterlichen Tendai Buddhismus, heißt es, dass Daikoku-ten eine Gottheit sei, die „das Fleisch und das Blut der Menschen frisst“.5

Dass gerade eine so grausame Gottheit wie Mahakala im esoterischen Buddhismus Bedeutung erlangte, entspricht einer paradoxen esoterischen Logik, die gerade in den schrecklichsten Gestalten einen Weg zur Erleuchtung sucht. Diese Logik war im übrigen nicht auf Mahakala allein beschränkt, sondern findet sich in allen möglichen Figuren des esoterischen Buddhismus, z.B. den „Mantra-Königen“ (myōō [myōō (jap.) 明王 wtl. Licht-König, auch „Mantra-König“ oder „Weisheits-König“; meist zornvoll dargestellte Schutzgottheit; skt. vidyaraja]). Die allgemeine historische Entwicklung dieser Ikonographie wird in meinem Essay über die Figur des Vajrapani [Vajrapāṇi (skt.) वज्रपाणि „Vajrahand“, Vajraträger (jap. Kongōshu 金剛手)] genauer besprochen. Wie wir aber im nächsten Abschnitt sehen werden, war dieser Typus wohl nicht die ursprüngliche Erscheinungsform des japanischen Daikoku.

Evolution der japanischen Daikoku-Ikonographie

Frühe Darstellungen als einheimische Gottheit

Betrachtet man die ältesten Figuren des Daikoku-ten [Daikoku-ten (jap.) 大黒天 voller, buddhistischer Name des Glücksgottes Daikoku (skt. Mahakala)] aus der späteren Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit, so findet man eher einfache Darstellungen, die sich nicht eindeutig als zornvolle Schutzgötter des Buddhismus identifizieren lassen. Sie wirken verhältnismäßig realistisch und tragen (noch?) nicht die paranormalen Attribute des Mahakala. Sie unterscheiden sich aber auch von anderen frühen Kami-Darstellungen, die den Hofadeligen des Altertums nachempfunden sind.

Heian-Zeit. Shinbutsu imasu Ōmi.

Die obigen Beispiele der Daikoku-Ikonographie stammen aus dem Umfeld des Tendai Buddhismus der Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit. Die Abbildung oben links zeigt die angeblich älteste Darstellung des Daikoku aus dem Kongōrin-ji [Kongōrin-ji (jap.) 金剛輪寺 Tendai Tempel in der Präfektur Shiga, östl. des Biwa-Sees; laut Gründungslegende bereits in der Nara-Zeit von Gyōki gegründet, später vom Tendai-Mönch Ennin ausgebaut.], einem alten Tendai-Tempel an der Ostseite des Biwa [Biwa-ko (jap.) 琵琶湖 Biwa-See; größter Süßwassersee Japans mit 3174 km², in der Präfektur Shiga gelegen; sein Name rührt der Legende nach von seiner Form her, die einer biwa — einer japanischen Laute — gleicht] Sees. Die Rüstung und vor allem die langen Ohren offenbaren einen starken Einfluss der buddhistischen Ikonographie. Die Mütze und die gedrungene Statur vermitteln andererseits den Eindruck einer gewisse Bodenständigkeit und erinnern an den heutigen Daikoku. Der etwas jüngere Daikoku (re.) ist dagegen ungewöhnlich schlank, besitzt aber bereits eine ähnliche Tracht wie der spätere „klassische“ Daikoku. Man beachte auch den Sack, der noch heute auf fast allen Darstellungen ein Erkennungsmerkmal des Daikoku darstellt. Dieser stellt wohl eines der ältesten Attribute Daikokus dar.

Es ist möglich, dass auch diese Ikonographie buddhistischen Ursprungs ist, aber auf eine ältere Tradition als die des esoterischen Buddhismus zurückweist. Ein chinesischer Reisebericht aus dem 7. Jahrhundert, „Bericht über den Buddhismus aus den Meeren des Südens“ 6 des Mönchs Yijing [Yijing (chin.) 義浄 635–713; chin. Pilgermönch, Übersetzer und „Indologe“; jap. Gijō], berichtet, dass Daikoku-ten als Glücksgottheit in den buddhistischen Tempelküchen Indiens verehrt wurde. Er sei dort auf Stützpfeilern abgebildet und zwar als schwarzhäutige Figur mit einem Sack.7 Dieser Text galt zu seiner Zeit in China als wichtige „indologische“ Quelle. In Japan sind Kopien davon erhalten geblieben, die in der Nara [Nara (jap.) 奈良 Hauptstadt und Sitz des Tennō, 710–784 (= Nara-Zeit); auch: Heijō-kyō]-Zeit angefertigt wurden. Daikoku war demnach durch diesen Text schon früh in Japan bekannt, vielleicht geht sogar seine Verehrung auf diesen Text zurück. Verbindungen Daikokus zur Tempelküche sind jedenfalls auch in Japan nachweisbar.

Kamakura-Zeit, 1301. Shinbutsu imasu Ōmi.

Der gemalte Daikoku (li.) aus der Kamakura [Kamakura (jap.) 鎌倉 Stadt im Süden der Kantō Ebene, Sitz des Minamoto Shōgunats 1185–1333 (= Kamakura-Zeit)]-Zeit (die älteste gemalte Version) erinnert nur durch ihre hervorquellenden Augen an die Wächtergottheiten des esoterischen Buddhismus, während sich in der Skulptur rechts bereits die humorvolle Ausstrahlung des späteren Glücksgottes andeutet. Beide Beispiele stammen aus dem Umfeld des Shingon [Shingon-shū (jap.) 真言宗 Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan] Buddhismus. Die Figur rechts ist im Besitz des Saidai-ji [Saidai-ji (jap.) 西大寺 Buddhistischer Tempel in Nara, err. 765, Haupttempel der Shingon Risshū Schule] in Nara [Nara (jap.) 奈良 Hauptstadt und Sitz des Tennō, 710–784 (= Nara-Zeit); auch: Heijō-kyō], wo ein besonderer Daikoku-Kult durch den berühmten Mönch Eizon [Eizon (jap.) 叡尊 1201–1290; Shingon-Mönch; Abt des Saidai-ji in Nara] (1201–1290) belegt ist. Ähnlich wie (der Legende nach) Saichō unterhielt auch Eizon gute Beziehungen zum erwähnten Miwa Schrein (südlich von Nara), wo die Gottheit Ōkuninushi verehrt wird.

Dass sowohl im Tendai als auch im Shingon Buddhismus reges Interesse an der Gottheit des Miwa Schreins bestand, lässt sich auch aus anderen historischen Zusammenhängen erschließen.8 Wie die Verbindung Ōkuninushis mit dem Küchengott Daikoku aber genau zustande kam, ist trotz der Homophonie ihrer Namen nicht leicht nachvollziehbar. Es scheint aber auf jeden Fall plausibel, dass die Bedeutung Daikokus ab dem Zeitpunkt, als er mit der wichtigen alten Gottheit Ōkuninushi identifiziert wurde, über seine Funktion als Wächter der Tempelküche hinaus ging. Möglicherweise erklärt dies auch die Tatsache, dass einer zunächst niederrangigen Gottheit wie Daikoku bereits in früher Zeit bildliche Denkmäler gesetzt wurden. Um aber zu einer wirklich bedeutenden Gestalt zu werden, waren in der Blütezeit des esoterischen Buddhismus zusätzliche Eigenschaften, wie sie der Namensvetter aus Indien bereit hielt, von Nöten.

Kombinationen

Die obigen esoterischen Darstellungen des Daikoku/Makakara als zornvolle Beschützergottheit sind in Japan sehr selten. Ihre Kenntnis war wohl immer auf eng begrenzte Mönchskreise beschränkt. Gleichzeitig scheinen die bäuerlichen, auf Nahrung und Wohlstand bezogenen Aspekte des Daikoku immer den Hauptstrang seiner Erscheinungsformen gebildet zu haben. Allerdings kam es zu zahlreichen Vermischungen beider Typen.

Werk von Kanō Motonobu (Kopie) (1476–1559). 1551/19.Jh. Museum of Fine Arts, Boston.

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit. Bildquelle: Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art, (bildbearbeitet).

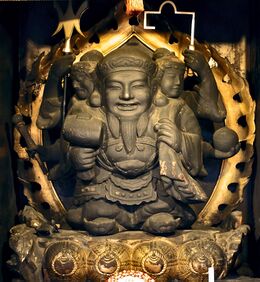

Die Abbildung oben links zeigt eine frühe Version des klassischen Glücksgottes Daikoku mit seinem Kollegen Ebisu [Ebisu (jap.) 恵比寿 Glücksgott der Händler und Fischer; andere Schreibung: 夷 oder 戎; Grundbedeutung wahrscheinlich „Fremder“ oder „Barbar“]. Die verspielte Darstellung der beiden Götter existierte also schon Ende des japanischen Mittelalters. Die Abbildung rechts stammt hingegen vom berühmten ukiyo-e [ukiyo-e (jap.) 浮世絵 „Bilder der fließenden Welt“, populäre Farbholzschnitte der Edo-Zeit]-Meister Katsushika Hokusai [Katsushika Hokusai (jap.) 葛飾北斎 1760–1849; Maler und Zeichner. Bekanntester Verteter des ukiyo-e-Farbholzschnitts] aus der späten Edo-Zeit und beweist, dass die Formensprache des esoterischen Buddhismus damals noch durchaus präsent war. Ähnlich wie manche Formen des indischen Mahakala ist auch dieser Dakoku mit drei Gesichtern ausgestattet. Doch auch die heute geläufige Ikonographie der Glücksgötter ist mit im Spiel: Bei genauem Hinsehen erkennt man in einem der Gesichter den Glücksgott Bishamon-ten [Bishamon-ten (jap.) 毘沙門天 Himmelswächter des Nordens, Glücksgott; abgeleitet von einem indischen Gott des Reichtums, Vaishravana] (li.) im anderen Benzaiten [Benzaiten (jap.) 弁才天/弁財天 Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten] (re). Dies ist nicht etwa eine Erfindung Hokusais, sondern entspricht dem gängigen Schema des „Daikoku mit drei Gesichtern“ (Sanmen Daikoku [Sanmen Daikoku (jap.) 三面大黒 Daikoku mit drei Gesichtern bzw. Köpfen. Vom esoterischen Buddhismus beeinflusste Variante der Daikoku-Ikonographie.]), wie die folgenden Statuen zeigen:

Edo-Zeit. Bernhard Scheid, 2007.

16. Jh. UTY, 2020.

Wahrscheinlich Edo-Zeit. Bildquelle: NaoMa, J-Blog (bildbearbeitet).

Viele dreigesichtige Daikoku-Statuen stammen aus der Zeit der Reichseinigung um 1600. Insbesondere der Kriegsherr Toyotomi Hideyoshi [Toyotomi Hideyoshi (jap.) 豊臣秀吉 1537–1598, Feldherr, militärischer Machthaber; bekannt als der zweite von drei Reichseinigern am Ende der „Zeit der kämpfenden Länder“ (Sengoku Jidai)] soll stets einen kleinen Sanmen Daikoku als persönlichen Schutzgott mit sich geführt haben.9 Auch ein geläufiger Beiname Daikokus, Shusse Daikoku [Shusse Daikoku (jap.) 出世大黒 wtl. „Karriere“-Daikoku; geläufiger Beinamen des Glücksgottes Daikoku], wtl. Karriere- oder Erfolgs-Daikoku, soll von Hideyoshi stammen, da er meinte Daikoku seine Erfolge zu verdanken.10 Auch wenn derartige Legenden nicht über jeden Zweifel erhaben sind, legen sie nahe, dass der dreigesichtige Daikoku unter den Kriegsherrn des späten Mittelalters besondre Verehrung genoss, vielleicht genau wegen seiner Anreicherung mit esoterisch-buddhistischen Elementen.

Modernisierung

In der folgenden Edo-Zeit ging die Bedeutung des esoterischen Buddhismus insgesamt zurück, doch behielt Daikoku die esoterischen Attribute seines indischen Verwandten Mahakala noch lange — besonders die schwarze Haut und die drei Gesichter. Mit seiner steigenden Popularität in der Edo-Zeit verlor er schließlich fast alle furchteinflößenden Züge, seine Haut verblasste und seine multiplen Köpfe und Arme bildeten sich zurück. Doch der gedrungene, zwergenhafte Körper (den Daikoku im übrigen auch an andere Glücksgötter vererbt hat) ist geblieben und er führt noch immer eine magische Waffe mit sich: den Hammer (in frühen Darstellungen eher ein Stab oder ein Schwert).

Blown in the wind, 2014.

20. Jh. Bildquelle: Ikeada Katsumi, 2014, über Internet Archive.

Werk von Takamura Chihiro. 2022. Butsuzou World.

Mahakala scheint somit im historischen Rückblick als eine Art Katalysator gewirkt zu haben, damit aus dem Gott der Tempelküche ein allgemein bekannter und populärer Glücksgott werden konnte. Erst durch diese Verbindung wurde Daikoku mit den nötigen Kräften ausgestattet, um als Anführer der Sieben Glücksgötter beinahe jeden Wunsch nach einem guten, materiell abgesicherten Leben erfüllen zu können. Diese Entwicklung fällt mit dem Aufkommen der Geldwirtschaft in Japan zusammen, die Daikoku bald als besonderen Schutzgott für sich entdeckte.

Daikokus Tiergefährte, die Maus

Vieles an der Figur des Daikoku bleibt nach wie vor rätselhaft. Woher rührt beispielsweise die Tatsache, dass Daikoku stets von Mäusen begleitet wird?

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Meiji-Zeit. National Museum of Asian Art.

Neujahrsbild von Kawanabe Kyōsai, 19. Jh.

Die Maus dient Daikoku heute ganz „offiziell“ als Tiergefährte, sie hat aber auch einen Bezug zu Ōkuninushi, der, wie wir gesehen haben, oft mit Daikoku identifiziert wurde. Im Kojiki [Kojiki (jap.) 古事記 „Aufzeichnung alter Begebenheiten“; älteste jap. Chronik (712)] wird erzählt, dass dieser Gott von seinem Vater (bzw. Ahnherren) Susanoo [Susanoo (jap.) 須佐之男/素戔男 mytholog. Gottheit; Trickster-Gott, Sturmgott, Mondgott; Bruder der Amaterasu] verstoßen wurde und es erst nach zahlreichen Prüfungen und Abenteuern schaffte, das Erbe Susanoos anzutreten. Eines dieser Abenteuer bestand darin, dass Ōkuninushi einem Steppenbrand entkommen musste, den sein Vater gelegt hatte. Inmitten der Flammen erschien eine Maus und zeigte Ōkuninushi ein Erdloch, in das er sich verkroch und überlebte.11

Am sogenannten „Philosophenweg“ im Osten Kyōtos befindet sich ein alter Schrein namens Ōtoyo Jinja [Ōtoyo Jinja (jap.) 大豊神社 Schrein am „Philosophenweg“ im Osten Kyotos; den mythologischen Gottheiten Sukunabikona und Ōkuninushi geweiht; bekannt für seine Mauswächter], der für seine zahlreichen Tierwächter bekannt ist. Zu diesen zählen auch zwei Mäuse. Sie bewachen jedoch keinen Daikoku-Schrein, sondern einen Zweigschrein, der dem Ōkuninushi geweiht ist.

Bernhard Scheid, Flickr 2016.

Ist nun Daikokus Maus ein Hinweis auf seine Verwandtschaft mit Ōkuninushi? Oder erklärt sich ihre Bedeutung doch eher aus Daikokus Funktion in der Tempelküche: Etwa, dass eine Gottheit, die die Nahrung schützt, einen Einfluss auf Mäuse haben muss, die die Nahrung vernichten? Oder ist die Maus auf den verschlungenen Wegen des Mahakala an die Seite Daikokus gelangt? Einen möglichen Aufschluss darüber gibt die Geschichte eines anderen Glücksgottes: Bishamon-ten.

Daikoku und das Geld

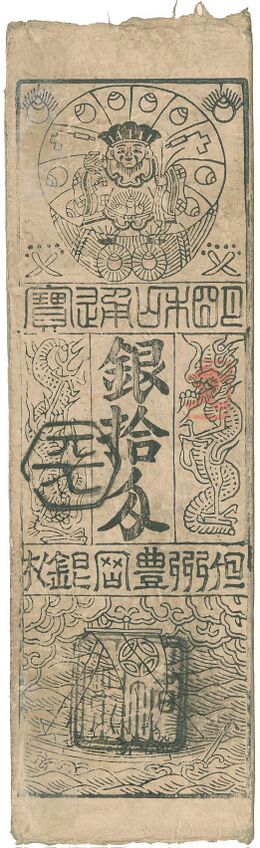

Um das Jahr 1600 wurden in Ise [Ise (jap.) 伊勢 vormoderne Provinz Ise (heute Präfektur Mie); Stadt Ise; Kurzbezeichnung für die Schreinanlage von Ise Ise Jingū], genauer in der Stadt Yamada [Yamada (jap.) 山田 Ehemals Stadt vor dem Äußeren Schrein von Ise (Gekū), heute Teil der Stadt Ise.], zum ersten Mal Zettel hergestellt, die den fahrenden Priester-Händlern der Ise Schreine (oshi [oshi (jap.) 御師 auch onshi; fahrende Priester aus Ise in der Muromachi- und Edo-Zeit, die Gläubige im ganzen Land mit Ise-Devotionalien versorgten und sie zu Pilgerfahrten nach Ise animierten]) ermöglichten, Kleingeld aus Papier statt hochwertiges Münzgeld für ihre Geschäfte mit Pilgern und Laienanhängern der Ise Schreine einzusetzen. Diese Yamada-Scheine (yamada hagaki [yamada hagaki (jap.) 山田羽書 früheste Form des japanischen Papiergelds, entstanden um 1600 in Yamada, Ise]) gelten als Japans älteste und weltweit — nach China — zweitälteste Form von Papiergeld. Die Praxis wurde bald von einzelnen Händlern und Lokalfürsten aufgenommen und führte zu einem Verfall der Metall-basierten Währung, die im Zuge der Reichseinigung im späten 16. Jahrhundert eben erst standardisiert worden war. Dies veranlasste die Zentralregierung, Papiergeld zu verbieten oder zumindest lokal zu beschränken. So kam es zu den sogenannten „Daimyats-Scheinen” (hansatsu [hansatsu (jap.) 藩札 lokales Papiergeld der Edo-Zeit, zumeist auf einzelne Daimyate (han) beschränkt]), Papiergeld, dessen Gültigkeit auf bestimmte Daimyate beschänkt war.12

Edo-Zeit, 1600. Wikimedia Commons.

The British Museum.

Bemerkenswert ist dabei erstens, dass die ersten japanischen Geldscheine einem religiösen Kontext entstammen. Das ist vielleicht nicht ganz so verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Ise-Priester auch Talismane aus Papier, o-fuda [o-fuda (jap.) お札 Amulett oder Talisman in Gestalt eines symbolischen Zeichens, meist aus Papier; auch shinsatsu; das Zeichen 札 kann auch „Geldschein“ bedeuten, wird dann aber sinojap. satsu ausgesprochen;], in Umlauf brachten, die ihre Gottheiten repräsentierten. Die Gläubigen waren also daran gewöhnt, Papier aus Ise einen höheren Wert zuzuerkennen. Zweitens fällt auf, dass Papiergeld aus Ise eben nicht mit Symbolen der Ise-Gottheiten, sondern mit einem Abbild des Daikoku oder anderer Glücksgötter versehen waren.

Zur gleichen Zeit (ab 1601) begann die neue Tokugawa-Regierung das damals gebräuchliche Silbergeld zu standardisieren und richtete dafür in den großen Städten Silbergilden (ginza [ginza (jap.) 銀座 „Silbergilde“; in der Edo-Zeit Amt für die Silberwährung; heute Stadtteil in Tōkyō]) unter staatlicher Aufsicht ein. Der Leiter der Silberkontrolleure wurde von Tokugawa Ieyasu [Tokugawa Ieyasu (jap.) 徳川家康 1543–1616; Begründer des Tokugawa Shogunats; Reichseiniger] mit dem Namen Daikoku Jōze [Daikoku Jōze (jap.) 大黒常是 traditioneller Ehrenname des Oberhaupts der Silberkontrolleure innerhalb der „Silbergilde“ (ginza), die für die Silberwährung der Edo-Zeit zuständig war] versehen, erhielt also Daikoku als eine Art Familiennamen. Kleinere Münzen, die als „Bohnensilber“ (mameita-gin [mameita-gin (jap.) 豆板銀 Silberwährung der Edo-Zeit]) bekannt waren, wurden als Zeichen ihrer Echtheit ebenfalls mit Emblemen des Daikoku bedruckt.

1706–1710. NumisBids.

Geld wurde auf diese Weise in einem ganz wörtlichen Sinn als natürliches Medium des Glücksgottes „begriffen“. Dieses Merkmal blieb auch in den späteren hansatsu erhalten, selbst wenn mitunter andere Glücksgötter die Geldscheine zierten. Möglicherweise eigneten sich die Shichi Fukujin [Shichi Fukujin (jap.) 七福神 Sieben Glücksgötter; populäres Ensemble von Glücksgöttern verschiedener Herkunft] für monetäre Angelegenheiten besser als die höchsten Gottheiten, da man es letzteren nicht zumuten wollte, auf Münzen und Geldscheinen „begrapscht“ zu werden. Ähnliche Vorbehalte begründen auch, warum bislang noch nie ein Tennō auf japanischem Geld zu sehen war. Umgekehrt könnte man aber auch sagen, dass die beginnende Geldwirtschaft das window of opportunity darstellte, damit sich Daikoku und mit ihm die anderen Glücksgötter — die sich erst in dieser Zeit zu einem fixen Septett formierten — landesweit und in allen sozialen Schichten als bekannte Größen etablierten.

Werk von Edoardo Chiossone (1833–1898). Meiji-Zeit, ab 1885. Auction World.

Die beginnende Modernisierung Japans in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tat der gängigen Assoziation Daikokus mit finanziellem Wohlstand keinen Abbruch, im Gegenteil: Nachdem Anfang der Meiji [Meiji (jap.) 明治 posthumer Name von Kaiser Mutsuhito; nach ihm wird auch die Meiji-Zeit (1868–1912) benannt]-Zeit endlich auch die Zentralregierung Geldscheine (nach westlichem Muster) drucken ließ, zierte zunächst ein Bild des Ebisu [Ebisu (jap.) 恵比寿 Glücksgott der Händler und Fischer; andere Schreibung: 夷 oder 戎; Grundbedeutung wahrscheinlich „Fremder“ oder „Barbar“] die Ein-Yen-Note (1877), welche aber bald durch ein Abbild Daikokus abgelöst wurde (1885). In beiden Fällen stammte das Design vom italienischen Graveur Edoardo Chiossone [Chiossone, Edoardo (west.) 1833–1898; italienischer Graphiker und Drucker, der ab 1872 bis zu seinem Tod in Japan tätig war], doch hielt auch er sich streng an die in der Edo-Zeit kanonisierte Glücksgötter-Ikonographie.

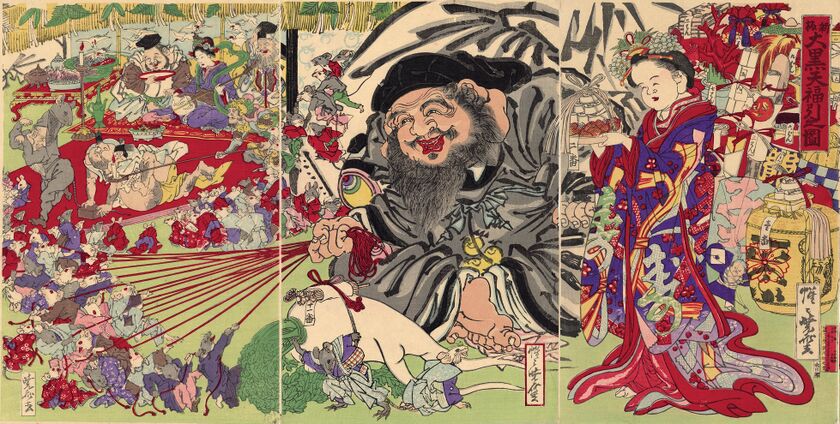

Als man bald nach Einführung der Daikoku-Banknoten das Jahr der Ratte/Maus feierte (1888), schuf Kawanabe Kyōsai [Kawanabe Kyōsai (jap.) 河鍋暁斎 1831–1889; Künstler und Karikaturist Ende Edo-, Anfang Meiji-Zeit] ein Kalenderbild, auf dem Daikoku als riesenhafter Koloss unter den anderen Glücksgöttern auftritt. Er verteilt dabei mit Hilfe der Glücksgöttin Otafuku [Otafuku (jap.) お多福 komödiantische weibliche Glücksgottheit, wtl. „Großes Glück“; auch Oto-goze, Okame; andere Schreibungen 阿多福] allerhand Schätze. Mäuse — eigentlich die Botentiere Daikokus, hier allerdings in der Kleidung des Meiji-zeitlichen Bürgertums — versuchen vergeblich, Daikoku in einem Tauziehen auf ihre Seite zu bringen, während die anderen Glücksgötter lediglich als unbedeutende Randfiguren auftreten. Die Figur selbst soll dem Daikoku auf den neuen Geldscheinen nachempfunden sein und enthält einen satirischen Kommentar auf Versuche, die Wirtschaft mit diesem Geld anzukurbeln.13

Werk von Kawanabe Kyōsai. Meiji-Zeit, 1887. Egenolf Gallery.

Verweise

Verwandte Themen

Fußnoten

- ↑ Kala auf Sanskrit kann sowohl „schwarz“ als „Zeit“ heißen und es besteht Uneinigkeit, ob der Name nicht eigentlich „Groß-Zeit“ bedeutet. Fest steht, dass man sich in Ostasien bei der Übersetzung aus dem Sanskrit für „Groß-Schwarz“ entschied.

- ↑ Iyanaga 2002, S. 547–48.

- ↑ Im speziellen handelt es sich um sogenannte Yakshas oder Rakshas. Himalayan Art erklärt dazu: „Mahakala is a category of Tantric Buddhist deity. His primary function is as a protector (Dharmapala) and specifically the primary Wisdom Protector of Himalayan and Tibetan Buddhism. There are dozens of different variations and forms of Mahakala. He is typically in wrathful appearance following the Indian model of a Raksha demon. In most occurrences and uses of Mahakala, he is paired with a meditational deity [...]. In most cases Mahakala is an emanation, or wrathful aspect, of the principal meditational deity that he is associated with.“ (Mahakala Main Page, Himalayan Art [2011/4]) Rakshas oder Rakshasas sind in den ältesten indischen Texten, den Veden, menschenfressende Dämonen, die in den komplizierten Kämpfen innerhalb des indischen Pantheons einen Teil des Fußvolks darstellen. Sie werden oft in einem Atemzug mit den Yakshas genannt, die ebenfalls eine niedere kriegerische Kaste darstellen (beide sollen aus Brahmas Fuß entstanden sein). Schon in den Veden werden Rakshas mitunter „zum Guten“ bekehrt und bewähren sich dann als tüchtige Kämpfer. Sie werden auch als ehemalige indische Lokalgottheiten interpretiert. Beide Dämonenrassen können auch weiblich sein. Der japanische Buddhismus kennt die Rakshas unter der Bezeichnung rasetsu, eine Frühform der japanischen oni. Yakshas kommen im Buddhismus besser weg: Als ihr oberster Chef gilt Bishamon-ten, der Wächter des Nordens.

- ↑ Übersetzt nach Himalayan Art [2011/4]

- ↑ Yamamoto 1998, S. 126

- ↑ Nanhai jigui nefachuan 南海寄帰内法伝, jap. Naikai kiki naihōden

- ↑ Iwai Hiroshi, Daikokuten (Encyclopedia of Shinto).

- ↑ Mönche beider Richtungen trugen entscheidend zur Entstehung des sogenannten Miwa-ryū Shintō bei. Es handelt sich dabei um eine nach Modellen des esoterischen Buddhismus geformte Shintō-Schule, die in gewissen elitären Zirkeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit kursierte.

- ↑ Der Tempel Entoku-in, ein Zweigtempel des Kōdai-ji [Kōdai-ji (jap.) 高台寺 Tempel der Rinzai-Schule des Zen Buddhismus in Kyōto, 1606 errichtet] in Kyōto, der von Hideyoshis Witwe gestiftet wurde, ist stolzer Besitzer eines derartigen Daikoku von Hideyoshi (http://www.kodaiji.com/entoku-in/daikoku.html).

- ↑ Shusse suru (wtl. „in die Welt treten“) ist heute im Sinne von „aufsteigen“, „Karriere machen“ gebräuchlich. Ursprünglich bezog sich der Ausruck aber auf das In-die-Welt-treten eines Buddhas. Somit könnte Shusse Daikoku ursprünglich die Gestalt bedeutet haben, die Daikoku in der sichtbaren Welt annimmt (im Unterschied zu seiner eigentlichen Buddhagestalt).

- ↑ Siehe dazu auch meinen Essay Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter.

- ↑ The History of Japanese Currency (Currency Museum, Bank of Japan).

- ↑ Failla 2006.

Internetquellen

- Daikoku Iconography in Japan, Mark Schumacher 2017. „Classroom-guide“ zu Daikoku in PDF, Exkurs zu Schumachers Daikoku-Seite aus seiner umfangreichen Online-Enzyklopädie.

- The Many Forms of Mahakala, Protector of Buddhist Monasteries, Nitin Kumar (en.)

Mahakala - Artikel auf exoticindiaart.com. - Himalayan Art Ressources, Shelley & Donald Rubin Foundation (en.)

Siehe insbesondere: Mahakala ikonography".

Literatur

Bilder

- ^ Relativ frühes Beispiel eines „typischen“ Daikoku mit Sack und Glückshammer, Barrett und den für die meisten Glücksgötter typischen riesigen Ohrläppchen. Die Statue befindet sich im Kojima-dera, einem sehr alten Tempel der Shingon-shū.

Muromachi Zeit. teravist. - ^ Statue eines schwarzhäutigen Daikoku auf zwei Reisballen im Kiyomizu-dera. Leider wurde dieser sog. shusse daikoku mittlerweile ziemlich lieblos restauriert und verströmt nicht mehr die gleiche geheimnisvolle Aura wie auf diesem Bild.

Muromachi-Zeit?. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Daikoku mit schwarzer Haut als privater Verehrungsgegenstand in einem Miniaturschrein (zushi).

19. Jh. Trocadero. - ^ Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile.

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. - ^ Die hier dargestellte Form des Mahakala wird als Panjaranata Mahakala (Mahakala als Herr des [Vajra] Baldachin [Tantras]) bezeichnet. Der Name leitet sich von einem bestimmten Tantra-Text ab, wird aber manchmal auch als „Herr des Zelts“ übersetzt.

17. Jh., Tibet. Bildquelle: insecula.com. - ^ Darstellung des Mahakala.

Tibet, 19. Jh. Himalayan Art. - ^ Abbildung des Daikoku aus einer Kopie des Jikkan-shō (auch Zuzōshō), dem ältesten Kompendium der buddhistischen Ikonographie Japans aus 1139.

Edo-Zeit, 1702. Ryūkoku University Library, Kyoto. - ^ Makakara (oder auch Daikoku, skt. Mahakala) hier als zentrale Figur eines ihm gewidmeten Mandala (Makakara mandara). Die Abbildung entstammt dem Titelblatt eines Buches zu diesem Thema.

Edo-Zeit. Yamamoto Hiroko, Ishin. Chūsei Nihon no mikkyōteki sekai („Seltsame Götter: Die esoterische Welt des japanischen Mittelalters“), Titelblatt. - ^ Dies ist die angeblich älteste Darstellung des japanischen Daikoku aus einem Tendai-Tempel in der Umgebung von Saichōs Klosterberg Hiei. Die Rüstung und vor allem die langen Ohren offenbaren einen starken Einfluss der buddhistischen Ikonographie. Dennoch verleihen die Mütze und die gedrungene Statur diesem Daikoku eine gewisse Bodenständigkeit. Die Figur ist ein ichiboku-zukuri, d.h. sie ist aus einem einzigen Holzblock herausgearbeitet.

Das Motiv einer Figur, die im sogenannten „halben Lotossitz“ auf einem Felsen sitzt, erinnert an Kannon oder Benzai-ten, die dann jeweils auf ihrer eigenen Insel dargestellt sind. Im Falle Daikokus ist das Motiv jedoch äußerst selten und praktisch nur auf Tendai-Tempel beschränkt. (Iyanaga 2002, S. 300.)

Heian-Zeit. Shinbutsu imasu Ōmi. - ^ Frühe Darstellung des Daikoku.

Späte Heian-Zeit, 11.–12. Jh. Saichō to Tendai no kokuhō (Saichō und die Nationalschätze des Tendai Buddhismus). Tōykō 2006 (Ausstellungskatalog), Abb. 131, S. 161. - ^ Darstellung des Daikoku.

Späte Kamakura-Zeit. Kōbō Daishi and the Sacred Treasures of Mount Kōya, 2003, Abb. 31. - ^ Im Inneren dieser Statue des befanden sich Miniaturstatuen von Daikoku und Benzai-ten, Sutrenfragmente und andere religiöse Gegenstände.

Werk von Zenshun (?). Kamakura-Zeit. Mihotoke no katachi (Ausstellungskatalog), Nara National Museum 2013, Abb. 67, S. 104. - ^ Daikoku aus dem Enryaku-ji auf Berg Hiei, jenem Kloster, das wahrscheinlich den Ausgangspunkt des japanischen Daikoku Glaubens darstellt. Frühes Beispiel der klassischen Glücksgott-Ikonographie.

Die Statue enthält eine Inschrift mit Datum (1301) und Namen des Stifters: Jakuson 寂尊.

Kamakura-Zeit, 1301. Shinbutsu imasu Ōmi. - ^ Ebisu und Daikoku, in klassischer Ausführung. Kopie eines Bildes, das auf 1551 datiert ist.

Werk von Kanō Motonobu (Kopie) (1476–1559). 1551/19.Jh. Museum of Fine Arts, Boston. - ^ Ähnlich wie der indische Mahakala kann auch Daikoku eine dreigesichtige Form annehmen. In den meisten Beispielen aus der Edo-Zeit verschmilzt er dabei mit Bishamon-ten (li) und Benzaiten (re). Frühere Beispiele dieses Typs tragen durchaus auch zornvolle, furchteinflößende Züge.

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit. Bildquelle: Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art, (bildbearbeitet). - ^ Dreiköpfiger Daikoku mit den Zusatzgesichtern von Bishamon-ten und Benzaiten.

Edo-Zeit. Bernhard Scheid, 2007.

- ^ Daikoku mit drei Köpfen und sechs Armen, mit Glückshammer und anderen Gegenständen, auf Reisballen stehend. Die beiden seitlichen Köpfe repräsentieren Benzaiten und Bishamon-ten. Der Legende nach soll dieser Sanmen Daikoku von Tokugawa Ieyasu in Auftrag gegeben worden sein. Er hatte nämlich erfahren, dass sein Konkurrent, Toyotomi Hideyoshi, stets einen solchen Daikoku als persönlichen Schutzgott mit sich führte, und wollte es ihm gleich tun.

16. Jh. UTY, 2020. - ^ Abbildung des Daikoku, der Legende nach von Kūkai geschnitzt, wahrscheinlich jedoch aus der Edo-Zeit. Der Tempel Eishin-ji befindet sich im Norden des Ueno Parks, wo im 19. Jahrhundert die ersten Rundgänge zu Schreinen der Sieben Glücksgötter angelegt wurden. Heute ist er Teil der Shitaya-Fukujin-Route, wo Wallfahrtsorte der Glücksgötter auf ca. 3km aufgefädelt sind. Die Route entstand 1975.

Wahrscheinlich Edo-Zeit. Bildquelle: NaoMa, J-Blog (bildbearbeitet). - ^ Daikoku, leicht beschneit, auf einer der höchstgelegenen Fukujin-Routen Japans, auf dem Berg Tsurumitake in der Provinz Ōita, ca. 1300m. Die Gegend ist insgesamt berühmt für ihre religiösen Steinstatuen (sekibutsu).

Blown in the wind, 2014. - ^ Rezente Skulptur des Daikoku auf dem Gelände des Kanda Schreins.

20. Jh. Bildquelle: Ikeada Katsumi, 2014, über Internet Archive. - ^ Figur des Daikoku, die als netsuke 根付 verwendet wurde. Ein netsuke stellt ein Gegengewicht zu verschiedenen sagemono („hängendes Behältnis“) dar, die am Gürtel (obi) des traditionellen Kimonos getragen werden.

Werk von Miwa Zenraku. Edo-Zeit, um 1800. MCJP. - ^ Daikoku, wie er als einer der sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin) in modernen Souvenierläden zu finden ist.

Werk von Takamura Chihiro. 2022. Butsuzou World. - ^ Auch ein weiteres Attribut des Daikoku ist dargestellt, der Rettich (daikon), der hier als Wagen dient.

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Meiji-Zeit. National Museum of Asian Art. - ^ Der Ōtoyo Jinja ist ein kleiner, aber recht bekannter Schrein (hokora) am „Philosophenweg“ in Kyōto. Er wird von Mäusen bewacht.

Bernhard Scheid, Flickr 2016. - ^ Maus mit Wunschjuwel (nyoi no tama) als Botentier des Daikoku.

Craig Fryer, 2007. - ^ Maus als Botentier des Daikoku.

Craig Fryer, 2007. - ^ Ältester bekannter Geldschein Japans, yamada hagaki, gedruckt um 1600 in Yamada, Ise, im Wert von 5 bun. Am Kopf des Blattes ist undeutlich die Figur des Glücksgottes Daikoku zu erkennen.

Edo-Zeit, 1600. Wikimedia Commons. - ^ Lokale Papierwährung (hansatsu) im Wert von 10 monme Silber aus dem Daimyat Toyooka, Provinz Tajima (heute Hyōgo-ken), mit Daikoku und dem Schatzschiff (takarabune) der Sieben Glücksgötter, sowie mit Drachenmotiven.

The British Museum. - ^ Lokale Papierwährung (hansatsu) im Wert von 1 monme Silber aus der Provinz Yamato (heute Nara-ken), mit Daikoku-Motiv.

1830. Zeno, Oriental Coins Database. - ^ Silbermünze (mameita-gin) der Edo-Zeit mit einem Emblem des Glücksgottes Daikoku.

1706–1710. NumisBids. - ^ Einer der ersten modernen Geldscheine Japans zeigt den Glücksgott Daikoku auf zwei Reisballen, mit Sack, Hammer und Mäusen. Der italienische Graveur Edoardo Chiossone entwarf auch andere Geldscheine und offizielle Dokumente für die junge japanische Meiji-Regierung. Chiossones erster Entwurf, der ab 1877 gedruckt wurde, zeigte Daikokus „Kollegen“ Ebisu, unter anderem Gott der Händler. Der Entwurf von 1885 folgte auf eine Währungsreform zwischen 1881 und 1885, nachdem das neue Papiergeld zu einer Inflation geführt hatte. Der Rückgriff auf Daikoku als Gott de Reichtums sollte das Vertrauen in die neuen Geldscheine stärken (Failla 2006, S. 201).

Werk von Edoardo Chiossone (1833–1898). Meiji-Zeit, ab 1885. Auction World. - ^ Ein riesiger Daikoku verteilt in Begleitung der Glücksgöttin Otafuku diverse Schätze im Stil einer Lotterie, während Mäuse sich mit ihm im Tauziehen messen. Der Rest der Sieben Glückgötter (Shichi Fukujin) vergnügt sich im Hintergrund. Satirisches Neujahrsbild, das die Geldwirtschaft der frühen Meiji-Zeit karikiert.

Werk von Kawanabe Kyōsai. Meiji-Zeit, 1887. Egenolf Gallery.

Glossar

- Benzaiten 弁才天/弁財天 ^ Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

- Bishamon-ten 毘沙門天 ^ Himmelswächter des Nordens, Glücksgott; abgeleitet von einem indischen Gott des Reichtums, Vaishravana

- Chiossone, Edoardo (west.) ^ 1833–1898; italienischer Graphiker und Drucker, der ab 1872 bis zu seinem Tod in Japan tätig war

- Daikoku 大黒 ^ Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

- Daikoku Jōze 大黒常是 ^ traditioneller Ehrenname des Oberhaupts der Silberkontrolleure innerhalb der „Silbergilde“ (ginza), die für die Silberwährung der Edo-Zeit zuständig war

- Katsushika Hokusai 葛飾北斎 ^ 1760–1849; Maler und Zeichner. Bekanntester Verteter des ukiyo-e-Farbholzschnitts

- Kawanabe Kyōsai 河鍋暁斎 ^ 1831–1889; Künstler und Karikaturist Ende Edo-, Anfang Meiji-Zeit

- Keiran shūyōshū 渓嵐拾葉集 ^ wtl. „Gesammelte Blätter aus stürmischen Tälern“; enzyklopädische Textsammlung zu den Lehren des Tendai-Buddhismus, erstellt zwischen 1311 und 1348 vom Mönch Kōshū (1276–1350) auf Berg Hiei.

- Kongōrin-ji 金剛輪寺 ^ Tendai Tempel in der Präfektur Shiga, östl. des Biwa-Sees; laut Gründungslegende bereits in der Nara-Zeit von Gyōki gegründet, später vom Tendai-Mönch Ennin ausgebaut.

- Ōkuninushi 大国主 ^ mythol. Gottheit; wtl. Großer Meister des Landes

- Ōtoyo Jinja 大豊神社 ^ Schrein am „Philosophenweg“ im Osten Kyotos; den mythologischen Gottheiten Sukunabikona und Ōkuninushi geweiht; bekannt für seine Mauswächter

- Sanmen Daikoku 三面大黒 ^ Daikoku mit drei Gesichtern bzw. Köpfen. Vom esoterischen Buddhismus beeinflusste Variante der Daikoku-Ikonographie.

- Shichi Fukujin 七福神 ^ Sieben Glücksgötter; populäres Ensemble von Glücksgöttern verschiedener Herkunft

- Shingon-shū 真言宗 ^ Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

- Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 ^ 1537–1598, Feldherr, militärischer Machthaber; bekannt als der zweite von drei Reichseinigern am Ende der „Zeit der kämpfenden Länder“ (Sengoku Jidai)

- Zuzōshō 図像抄 ^ ikonographisches Handbuch des Shingon-Buddhismus von Ejū 恵什, einem Mönch des Ninna-ji aus der späten Heian-Zeit, auf Befehl von Exkaiser Toba zusammengestellt; älteste erhaltene Kopien aus der Kamakura-Zeit (1193, Daigo-ji); enthält 142 Skizzen von buddhistischen Gottheiten; auch Jikkan-shō

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

„Die rätselhafte Karriere des Daikoku.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001