Schreinpriester

Im Zusammenhang mit dem shintōistischen Klerus bevorzuge ich die Bezeichnung „Priester“, um eine einfache terminologische Unterscheidung zu buddhistischen Mönchen zu ermöglichen. Shintō-Priester leben zumeist mit ihrer Familie innerhalb einer lokalen Gemeinschaft. Im Unterschied zu christlichen Priestern besteht ihre wichtigste Aufgabe aber nicht im Predigen bzw. in moralischer Erbauung der Gemeinde, sondern im Abhalten von religiösen Zeremonien. Darunter befinden sich natürlich Zeremonien zu bestimmten Festtagen des jeweiligen Schreins, an dem ein Priester tätig ist, in der Mehrzahl handelt es sich aber um Segnungen (harae [harae (jap.) 祓 Purifikation, Weihezeremonie, Exorzismus]) von einzelnen Personen oder Gegenständen, die individuell in Auftrag gegeben werden (s.u.). Shintō-Priester sind also in erster Linie Ritualisten.

2003. Bildquelle: unbekannt.

Die allgemeine japanische Bezeichnung für Shintō- oder Schrein-Priester ist shinshoku [shinshoku (jap.) 神職 allg. Bez. für Shintō-Priester], ein generischer Terminus für alle, die ein religiöses Amt des kami [kami (jap.) 神 Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō]-Gottesdienstes innehaben. In der Umgangssprache vertrauter ist jedoch kannushi [kannushi (jap.) 神主 Shintō-Priester; wtl. „Meister der Götter“] (wtl. kami-Herr). Ehemals bezeichnete kannushi zwar das höchste Amt eines Schreins, heute wird der Begriff aber meist generell für Shinto-Priester verwendet. Bezeichnungen wie gūji [gūji (jap.) 宮司 höherrangiger Shintō-Priester] oder negi [negi (jap.) 禰宜 hochrangiger Schrein-Priester] beziehen sich auf leitende Priesterränge (etwa „Oberpriester“). Eine Bezeichnung, die nur auf Frauen angewandt wird, ist miko [miko (jap.) 巫女 Miko, kami-Priesterin, Schreindienerin; auch: weibliche Shamanin; andere Schreibungen 神子 (Gott-Kind) oder 御子 (erhabenes Kind)] (in etwa „Schreindienerin“). In manchen Schreinen können Frauen auch Führungsämter übernehmen und werden dann ebenfalls als kannushi bezeichnet.

Priestergewand

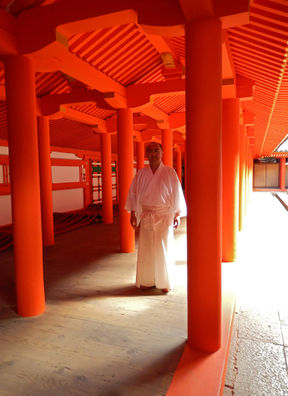

Das Zeremonialgewand eines Shintō-Priesters geht auf eine Adelstracht der Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit zurück, das sog. „Jagdgewand“ (kariginu [kariginu (jap.) 狩衣 Priestertracht (ehemals Hoftracht); wtl. „Jagdgewand“], für die Jagd allerdings kaum geeignet). Als Kopfbedeckung dient ein Hut aus Papier, tate-eboshi [tate-eboshi (jap.) 立烏帽子 Hut der Höflings- und Priestertracht], oder bei besonders feierlichen Anlässen die sog. kanmuri [kanmuri (jap.) 冠 Kanmuri, wtl. „Krone“; Kopfbedeckung von hochrangigen Shintō-Priestern]-Krone (s. Abbildung oben). Auch die schwarz-lackierten Holzschuhe (asagutsu [asagutsu (jap.) 浅沓 Zeremonielles Schuhwerk der Schreinpriester aus schwarz lackiertem Holz; ehem. Adelstracht]) trug man bereits am Heian-zeitlichen Hof. Ein weiteres Zeichen des Priesteramtes ist eine Art Zepter (shaku [shaku (jap.) 笏 Zeremonielles Zepter der Schreinpriester; trad. Emblem von Herrschern und Götterstatuen]), wie es auch auf kami-Statuen zu sehen ist. Es war ursprünglich ein Emblem der weltlichen Herrscher des Altertums. Die Grundfarbe des Priestergewandes ist weiß, je höherrangiger der Priester und je wichtiger die Zeremonie, umso mehr prächtig gefärbte Seidenstoffe kommen zum Einsatz. Die Details variieren je nach Priesterrang, Anlass und Schreintradition.

Kawagoe Kankō Blog, 2012/1/15.

Auf dem obigen Bild sind die wichtigsten Elemente des Priestergewandes sehr schön zu erkennen: Mütze (tate-eboshi), Robe (kariginu); Schuhe (asagutsu) und Szepter (shaku).

Priesterinnen im Shintō

In der japanischen Frühgeschichte scheint es eine Art geschlechtsspezifischer Teilung von religiöser und weltlicher Autorität gegeben zu haben: Der Dienst für die Götter lag grundsätzlich eher bei den Frauen, während Männer die weltliche Autorität inne hatten. Im Laufe der Geschichte hat sich dieses Verhältnis jedoch stark zugunsten der Männer verschoben. Zwar ist es in heutigen Schreinen grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass Frauen ähnliche Positionen besetzen wie Männer, doch sind Frauen in führenden Priesterrollen sehr selten. Dagegen gibt es in jedem größeren Schrein miko, die vor allem für den Verkauf von Glücksbringern und als Assistentinnen bei diversen Zeremonien eingesetzt werden.

Bildquelle: unbekannt.

Tom Bodley, (Pbase) 2004/12/31.

Bis auf das Geschlecht erinnern miko (was ihre Aufgaben, ihr Alter, und sogar die Kleidung betrifft) ein wenig an katholische Ministranten. Eine spezifische Qualifikation ist grundsätzlich nicht notwendig, um miko zu werden. In früherer Zeit waren miko hingegen auf konkrete priesterliche Funktionen spezialisiert. Sie dienten vor allem bei verschiedensten Formen von Wahrsage- und Besessenheitsritualen als Medien, von denen man sich göttliche Botschaften erhoffte. Als mythologisches Rollenvorbild diente ihnen die tanzende Göttin Ame no Uzume [Ame no Uzume (jap.) 天鈿女/天宇受賣 mythologische Gottheit, Ahnherrin des Theaters]. Miko werden daher auch manchmal als „Shamaninnen“ bezeichnet. Solche shamanistischen Funktionen wurden aber im Jahr 1873 per Gesetz verboten,1 was den Status der miko deutlich abwertete.

Zu den shamanistischen Riten, die ehemals in großem Umfang von miko durchgeführt wurden, zählt das Herbeirufen von Totenseelen (kuchiyose [kuchiyose (jap.) 口寄せ Geisterbeschwörung, wtl. „Herbeirufung des Mundes“]), das von den blinden itako [itako (jap.) イタコ blinde Priesterin oder Shamanin; früher auch ichiko 市子]-Priesterinnen in Nord-Japan auch heute noch praktiziert wird.

Das Grundgewand der miko unterscheidet sich eigentlich nur in der Farbe von dem männlicher Priester: es ist durch besonders weite, hellrote Rockhosen (hakama [hakama (jap.) 袴 Rockhosen mit weitgeschnittenen Beinen, traditionelles japanisches Obergewand]) charakterisiert. Diese Hosen werden wie im Fall der männlichen Priester über einem weißen Untergewand getragen. Bei feierlichen Anlässen tragen die miko außerdem meist ein weitärmeliges, weißes Übergewand (chihaya [chihaya (jap.) 千早 weitärmeliges, weißes Übergewand für Shintō-Priester, v.a. miko]), das mit für den jeweiligen Schrein spezifischen Mustern versehen sein kann. Zusätzlich können miko mit kranzartigen Kopfzierden ausgestattet sein.

Riten

Zu den elementarsten rituellen Handlungen eines Shintō-Priesters zählt das harae [harae (jap.) 祓 Purifikation, Weihezeremonie, Exorzismus] (oder harai), wtl. Fegen oder Reinigen. Es handelt sich also um ein Purifikationsritual. Priester benützen dazu ein Instrument, das man haraegushi [haraegushi (jap.) 祓串 Harae-Wedel (auch haraigushi); rituelles Instrument für Reinigungszeremonien des Shintō] nennt. Es besteht aus einem Stab, an den Papierstreifen und Bast- oder Hanffäden gebunden sind. Dieses schwingt der Priester über Objekte oder Personen, die rituell gereinigt werden sollen. Die entsprechenden Gebete, die er spricht, nennt man norito [norito (jap.) 祝詞 Shintō-Gebet]. Derartige Reinigungsriten werden zumeist für die Segnung von Kindern, für Hochzeiten, sowie für die Einweihung von Geräten (z.B. Autos) benötigt. Der vielleicht häufigste Ritus, für den Shintō-Priester in Anspruch genommen werden, ist jedoch das jichinsai [jichinsai (jap.) 地鎮祭 shintōistische Zeremonie; rituelle Reinigung eines Baugrunds vor Baubeginn, um übelwollende Geister zu vertreiben], die Weihe des Bodens, bevor ein neues Haus gebaut wird. Sie markiert gewohnheitsmäßig den Baubeginn. Niemandem würde einfallen, darauf zu verzichten.

Vor 2004. Bildquelle: unbekannt.

unbekannt.

Wikimedia Commons, 663highland, 2009.

Andere typische Schreinriten sind kagura [kagura (jap.) 神楽 rituelle Tänze und Gesänge], Gesänge und Tänze für die Götter, die auch den Charakter von theatralischen Aufführung annehmen können und meist von speziellen Tanzgruppen aufgeführt werden.

Weitere Bilder

VikingSlav, (flickr) 2009/2/11.

Bernhard Scheid, flickr 2013.

2013. Suitcase and Heels, (Blog) 2013/2/17.

Verweise

Fußnoten

- ↑ Miko (Wikipedia[jp]) und „Miko-Gesetz“ (Wikisource)

Internetquellen

- A History of Japanese Clothings and Accessories, Anthony Byrant (en.)

Nähere Informationen zur traditionellen höfischen Kleidung, von der sich auch die Roben der Shintō-Priester ableiten. - Becoming a Shintō Priest or Priestess aus Mark Schumachers A to Z Photo Dictionary of Japanese Sculpture and Art

Bilder

- ^ Im weitläufigen parkartigen Gelände des Meiji Schreins kann man Prozessionen von Schreinpriestern (kannushi) relativ häufig erleben. Bei Regen fügen die traditionellen Schirme aus imprägnierten Papier den Roben der Priester einen weiteren pittoresken Aspekt hinzu.

2003. Bildquelle: unbekannt. - ^ Shintō-Priester mit kanmuri-Kappe, shaku-Szepter und asagutsu-Schuhen bei einem Schreinfest In Kyūshū.

Julia Ramprecht, 2018 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Shintō-Priester mit kanmuri-Kappe aus schwarz lackiertem Papier und Stoff.

Julia Ramprecht, 2018 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Ein höchst ungewöhnliches Ritual, das im betreffenden Schrein (Fujinomiya Jinja) jährlich am frühen Morgen des sog. „Kleinen Neujahrs“, dem 15. Januar, zur Vorhersage des Ernteglücks im kommenden Jahr durchgeführt wird. Der Priester verbeugt sich vor einem Kessel, in dem ein Reisbrei (kayu) gekocht wird, um danach die vor ihm liegenden Bambusröhrchen in den Brei zu tauchen. Die in den Röhrchen verbleibenden Reiskörner werden anschließend gezählt. Ihre Zahl gibt Auskunft über verschiedene Aspekte der Ernte.

Kawagoe Kankō Blog, 2012/1/15. - ^ Schreindienerin (miko) im priesterlichen Alltagsgewand.

Sou, flickr, 2010. - ^ Zwei festlich geschmückte Schreindienerinnen (miko) des Dazaifu Tenman-gū während einer Hochzeitsfeier.

Bildquelle: unbekannt. - ^ Schreindienerin (miko) während der Vorbereitungen zu den Neujahrsfeiern im Meiji Schrein.

Tom Bodley, (Pbase) 2004/12/31. - ^ Einweihung des Baugrunds (jichinsai) nach der Ebnung des Bodens. Ein Priester (kannushi) mit shaku spricht Gebete vor einem improvisierten Altar auf dem Speise-Opfergaben aufgestellt sind. Der Altar befindet sich innerhalb eines himorogi, bestehend aus vier Bambusstämmchen verbunden durch dünne shimenawa-Seile, an denen gohei, also weiße Papierstreifen, aufgehängt sind. All dies sind typische Elemente von Shintō-Zeremonien. Die anderen Teilnehmer der Zeremonie sind wohl Mitglieder der Baufirma und die Bauherren.

Vor 2004. Bildquelle: unbekannt.

- ^ Purifikationsinstrument (haraegushi).

Wikimedia Commons, Frank J. Gualtieri Jr., 2005. - ^ Segnung (harae) beim Shichigosan-Fest der Kinder im Alter von drei, fünf und sieben Jahren durch einen Shintō-Priester (kannushi).

unbekannt. - ^ Segnung (harae) eines Autos durch einen Shintō-Priester (kannushi).

Wikimedia Commons, 663highland, 2009. - ^ Junge Priester entfernen ema-Täfelchen nach einem besucherreichen Tag.

Angus McIntyre, 1998. - ^ Abgesandte des kaiserlichen Hofes beim Besuch des Kashihara Schreins, in dem Jinmu Tennō, der erste (mythologische) Tennō verehrt wird. Die Feiern finden jährlich am 11. Februar, dem angeblichen Gründungstag des japanischen Kaiserreichs statt. Der Schrein selbst wurde erst 1889 nahe des vermuteten Grabes des Jinmu Tennō errichtet und ist damit ein typisches Produkt des modernen Staatsshintō.

VikingSlav, (flickr) 2009/2/11. - ^ Führender Priester (gūji) des Iwashimizu Hachiman Schreins in priesterlicher Alltagskleidung.

Bernhard Scheid, flickr 2013. - ^ Ein häufiges Bild im Meiji-Schrein: Zwei kannushi (Shintō-Priester) und zwei miko (Schreindienerinnen) führen eine Hochzeitsprozession an. Dahinter das Brautpaar in tradionalistischem Outfit. Der Meiji-Schrein ist eine der gefragtesten (und teuersten) Locations, wenn es um eine Hochzeit im Shintō-Stil geht.

2013. Suitcase and Heels, (Blog) 2013/2/17.

Glossar

- Ame no Uzume 天鈿女/天宇受賣 ^ mythologische Gottheit, Ahnherrin des Theaters

- haraegushi 祓串 ^ Harae-Wedel (auch haraigushi); rituelles Instrument für Reinigungszeremonien des Shintō

- tate-eboshi 立烏帽子 ^ Hut der Höflings- und Priestertracht