Sensō-ji: Der Tempel des niederen Grases

Wenn man in Tōkyō einen traditionellen Tempel [tera (jap.) 寺 buddhistischer Tempel; das Wort leitet sich von einem koreanischen Begriff her, der ehemals in etwa tyər ausgesprochen wurde] besuchen will, so ist der Sensō-ji [Sensō-ji (jap.) 浅草寺 bekannter Tempel in Tōkyō; auch: Asakusa-dera], auch bekannt als Asakusa [Asakusa-dera (jap.) 浅草寺 Tempel in Tōkyō; offizielle (sino-jap.) Lesung: Sensō-ji] Tempel, die erste Adresse. Natürlich gibt es noch zahlreiche andere buddhistische Tempel in Tōkyō, aber nur wenige, bei denen das gesamte architektonische Ensemble (inklusive Eingang, Pagode und Seitengebäude) nach wie vor so gut zur Geltung kommt.

TokyoViews, Matsui Fumio, flickr 2009 (mit freundlicher Genehmigung).

Asakusa war bereits vor der Edo [Edo (jap.) 江戸 Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);]-Zeit ein populäres Zentrum des Kannon [Kannon (jap.) 観音 auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt] Glaubens. Das Hauptheiligtum ist eine winzige Kannonstatue, die der Sage nach von drei Fischern in ihren Netzen gefunden wurde. In der Edo-Zeit entwickelte sich nahe des Tempels das berühmte Vergnügungsviertel Yoshiwara [Yoshiwara (jap.) 吉原 Freudenviertel des Edo-zeitlichen Tōkyō] und auch die Tempelanlage selbst war bereits damals für ihre vielen bunten Souvenirläden und für die mit riesigen Lampions geschmückten Tempeltore berühmt. Wie die meisten Sehenswürdigkeiten Tōkyōs fiel das gesamte Ensemble den Brandbomben des Zweiten Weltkriegs zum Opfer und wurde in der Nachkriegszeit — teilweise aus Stahlbeton — wieder aufgebaut. Doch tat dies der Beliebtheit des Tempels keinen Abbruch.

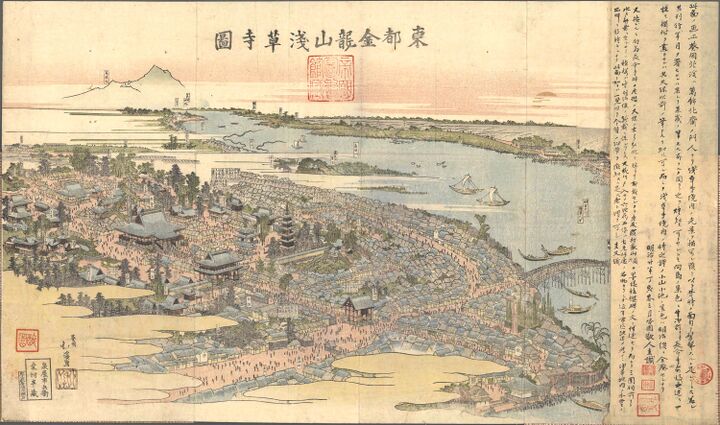

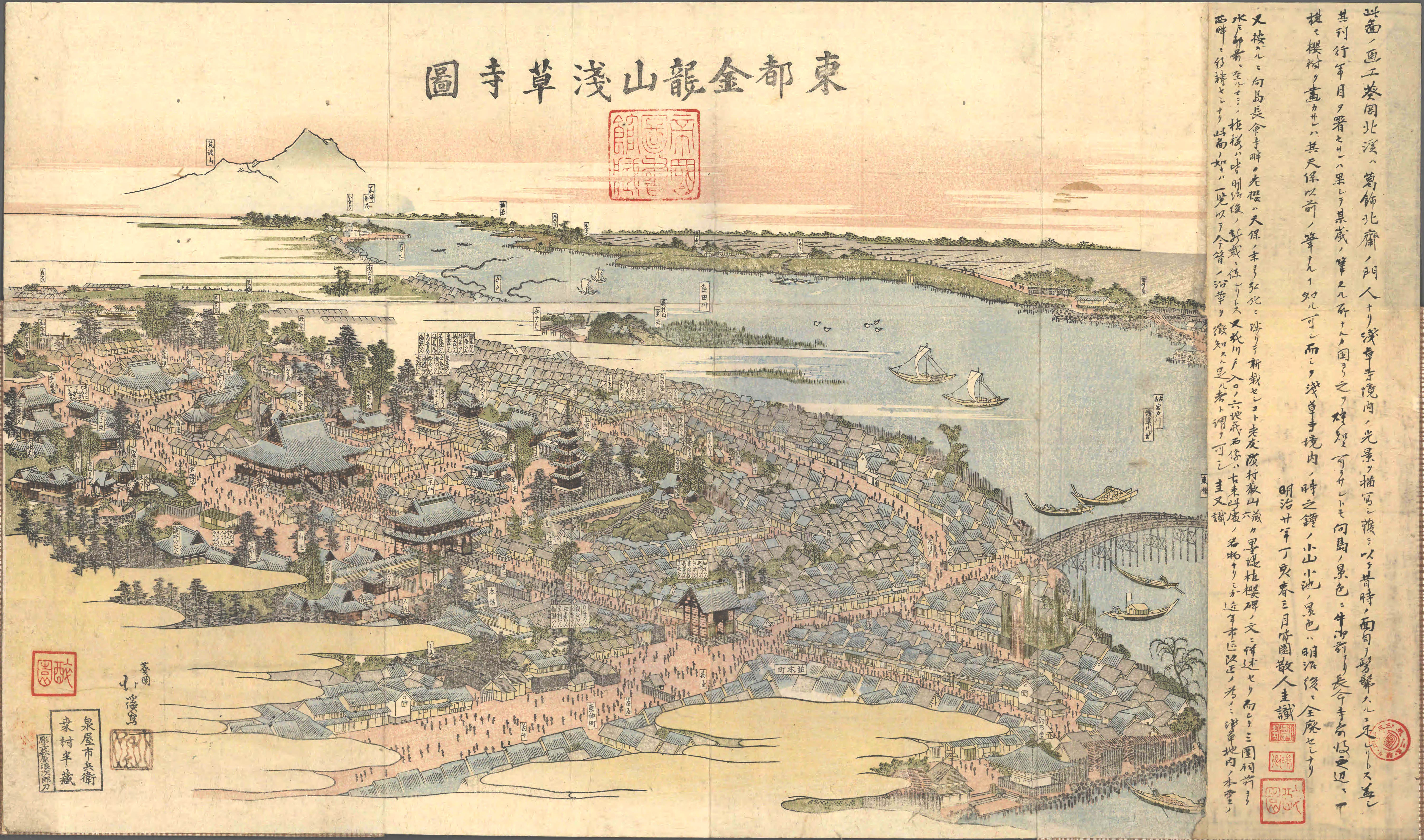

Werk von Totoya Hokkei (1780–1850). Edo-Zeit, 1820. National Diet Library, Tōkyō.

Die gesamte Anlage liegt nahe des Sumida-gawa, des Hauptflusses von Tōkyō. In früherer Zeit befanden sich hier die nördlichen Ausläufer der Metropole, doch zeigt ein historisches Panorama-Bild, dass rund um den Tempel schon immer ein geschäftiges Treiben herrschte.

Photorundgang

Wada Yoshio, 2006 (mit freundlicher Genehmigung).

1973. Edward Hahn, 2007.

Shige’s Wallpapers, über Internet Archive.

1649. Wada Yoshio, 2006 (mit freundlicher Genehmigung).

Bildquelle: Shige’s Wallpapers, 2008; über Internet Archive.

Werk von Kusakabe Kinbei. Um 1890. New York Public Library.

Tempelgründungslegende

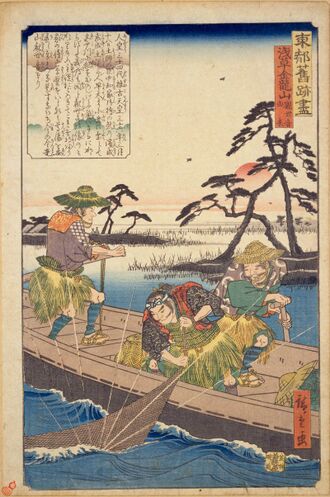

Asakusa war bereits ein lokales Heiligtum, bevor Tokugawa Ieyasu [Tokugawa Ieyasu (jap.) 徳川家康 1543–1616; Begründer des Tokugawa Shogunats; Reichseiniger] im Jahr 1590 seine Residenz nach Edo verlegte und damit den Grundstein der heutigen Metropole Tōkyō legte. Der offizielle Name Kinryū-zan Sensō-ji [Sensō-ji (jap.) 浅草寺 bekannter Tempel in Tōkyō; auch: Asakusa-dera] (Tempel des niederen Grases, Klosterberg des Goldenen Drachens) gemahnt an die Gründungslegende, die im Jahr 628 angesiedelt ist: Damals sollen drei Fischer (der Dorfvorsteher Haji no Manakachi [Haji no Manakachi (jap.) 土師真中知 legendärer Gründer des Sensō-ji in Tōkyō bzw. Gottheit des dortigen Asakusa Jinja] und seine Helfer, die Brüder Hamanari [Hinokuma no Hamanari (jap.) 檜前浜成 Fischer, legendärer Gründer des Sensō-ji und eine von drei Gottheiten des Asakusa Jinja in Tōkyō] und Takenari [Hinokuma no Takenari (jap.) 檜前竹成 Fischer und Begründer des Sensō-ji in Tōkyō; als Gottheit im dortigen Asakusa Jinja verehrt]) eine lediglich 5cm große reingoldene Kannon [Kannon (jap.) 観音 auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt]-Figur in ihren Netzen gefunden haben. In Ermangelung einer anderen Aufbewahrungsstätte flochten sie der Statue einen Tempel aus Gras. Die Kannon-Statue stellt angeblich noch heute den Hauptverehrungsgegenstand (honzon [honzon (jap.) 本尊 Hauptheiligtum eines Tempels]) des Asakusa Tempels dar. Sie ist ein sogenannter hibutsu [hibutsu (jap.) 秘仏 wtl. „geheimer Buddha“; geheim gehaltene Buddha-Statue], wtl. ein „geheimer Buddha [Buddha (skt.) बुद्ध „Der Erleuchtete“ (jap. butsu, hotoke 仏 oder Budda 仏陀)]“, und wird daher nicht öffentlich ausgestellt. Bisweilen heißt es auch, dass es sich bei der Kannon-Statue von Asakusa um eine etwa einen halben Meter große Holzstatue handelt. Die drei Fischer wurden jedenfalls im Laufe der Zeit zu lokalen Gottheiten (kami [kami (jap.) 神 Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō]) erhoben und im Asakusa Schrein [Asakusa Jinja (jap.) 浅草神社 Schrein im Bereich der Tempelanlage von Asakusa. Geweiht den drei Fischern, die den Tempel der Legende nach gründeten.] verehrt, der sich noch heute auf dem Gelände der Tempelanlage befindet.

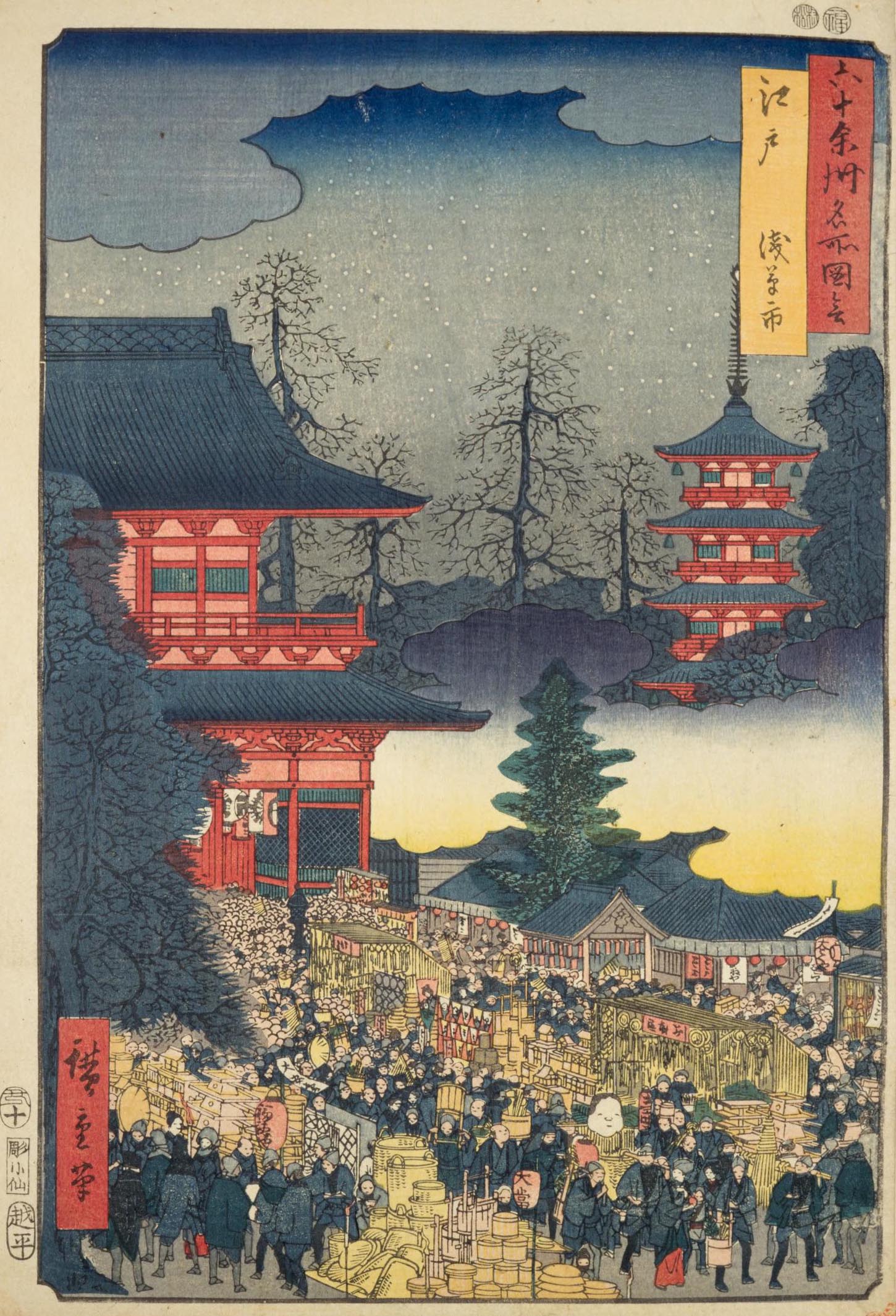

Werk von Utagawa Hiroshige. Edo-Zeit. National Diet Library, Tōkyō.

Werk von Utagawa Hiroshige (1797–1858). Edo-Zeit. National Diet Library, Tōkyō.

Nakamise Shopping Mall

don.lee, flickr, 2006, über Internet Archive.

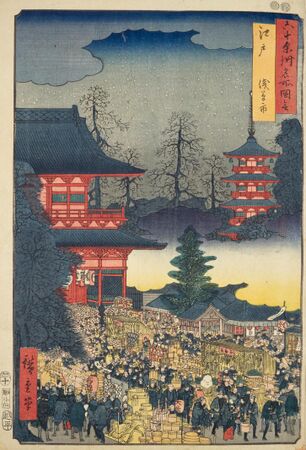

Seine besondere Beliebtheit verdankt die Gegend rund um den Tempel der Tatsache, dass sich in seiner unmittelbaren Umgebung das Freudenviertel von Edo, Yoshiwara [Yoshiwara (jap.) 吉原 Freudenviertel des Edo-zeitlichen Tōkyō], befand. Schon in der Edo-Zeit war damit nicht nur sinnliches Vergnügen, sondern auch Kaufrausch verbunden. Die berühmte Einkaufsstraße vor dem Tempel (Nakamise [Nakamise (jap.) 仲見世 Zugangsweg und Einkaufsstraße des Tempels Sensō-ji (Asakusa-dera, Tōkyō)]), die man durch das „Donnertor“ (Kaminari-mon [Kaminari-mon (jap.) 雷門 Kaminari-mon, wtl. Donnertor; Haupttor des Sensō-ji in Tōkyō]) betritt, gab es angeblich bereits in der Genroku [Genroku (jap.) 元禄 Äranamen, 1688–1704; Blütezeit der Edo-zeitl. Stadtkultur]-Zeit (erste Blütezeit Edos um 1700). Gegen Jahresende, jeweils am 17. und 18. 12., wurde in Asakusa außerdem ein besonderer Markt (toshi no ichi [toshi no ichi (jap.) 年の市 Jahrmarkt zum Jahresende; wtl. „Jahr-Markt“]) für Ziergegenstände zur Feier des Neujahrs abgehalten, zu dem ganz Edo drängte. Heute kann man derartige Gegenstände das ganze Jahr über in den Souvenirläden der Nakamise kaufen, an den ursprünglichen Jahrmarktstagen gibt es aber zusätzlich besondere Feiern für die Glücksgötter Daikoku [Daikoku (jap.) 大黒 Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten] und Ebisu [Ebisu (jap.) 恵比寿 Glücksgott der Händler und Fischer; andere Schreibung: 夷 oder 戎; Grundbedeutung wahrscheinlich „Fremder“ oder „Barbar“].

Werk von Utagawa Hiroshige (1797–1858). Edo-Zeit, 1856. National Museum of Asian Art.

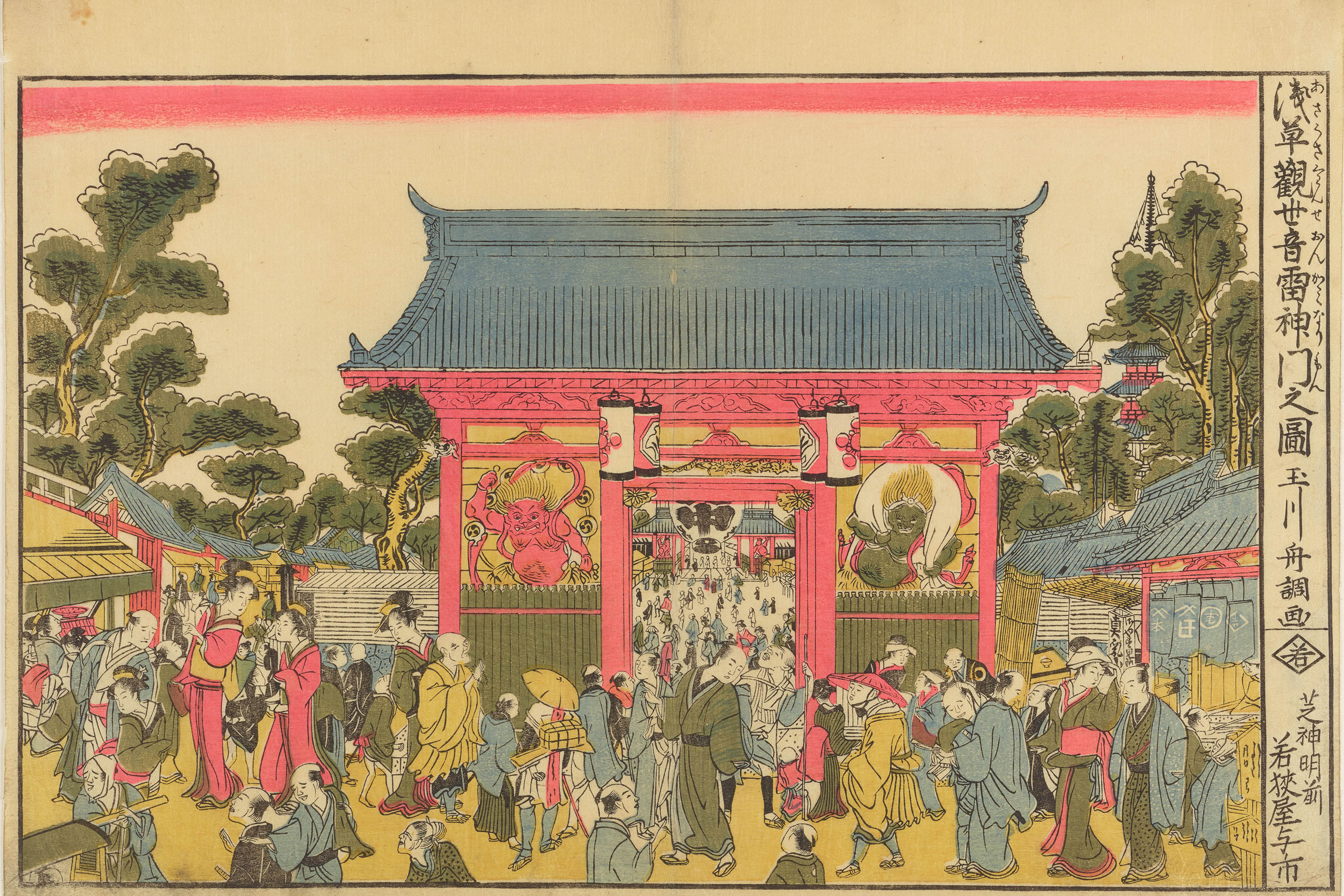

Werk von Tamagawa Shūchō (1760–1849). Edo-Zeit. Chester Beatty Library.

Werk von Keisai Eisen (1790–1848). Späte Edo-Zeit. Tokyo Metropolitan Library.

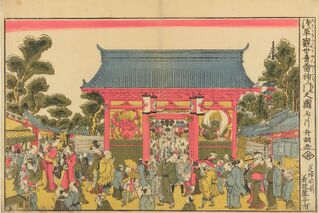

Lampion und Torwächter sind hier gut zu erkennen,

dahinter — einst wie heute — die Souvenirläden der Nakamise Dōri.

Feste

In Asakusa gibt es darüber hinaus mehrere äußerst populäre Feste und Feiern. Zu Neujahr ist der Tempel einer der beliebtesten Ziele des „ersten Schreinbesuchs“ (hatsumōde [hatsumōde (jap.) 初詣 Schrein-Neujahrsbesuch]), ungeachtet der Tatsache, dass es sich um einen buddhistischen Tempel und keinen Schrein handelt.

Ein weiteres beliebtes Fest wird jedes Jahr im Mai zu Ehren der drei Finder der Kannon-Statue von Asakusa gefeiert. Es hieß ursprünglich Asakusa Kannon Matsuri und wurde von dem Tempel zugehörigen Mönchen und Shintō-Priestern gemeinsam veranstaltet. Seit der gesetzlich verordneten Trennung von Buddhismus und Shintō (shinbutsu bunri [shinbutsu bunri (jap.) 神仏分離 Trennung von kami und Buddhas; religionspolitische Maßnahme zur Entflechtung von buddh. Tempeln und Shintō-Schreinen; vereinzelt in der Edo-Zeit, vor allem aber für die frühe Meiji-Zeit (1868–1873) charakteristisch], 1868) wurde es aber dem Tempel entzogen und lediglich dem Asakusa Schrein [Asakusa Jinja (jap.) 浅草神社 Schrein im Bereich der Tempelanlage von Asakusa. Geweiht den drei Fischern, die den Tempel der Legende nach gründeten.] (eigentlich ein Schutzschrein des Tempels) unterstellt. In diesem Schrein werden die drei Fischer als Schutzgötter des Tempels verehrt und der Einfachheit halber als Sanja-sama [Sanja-sama (jap.) 三社様 wtl. Drei-Schrein-Gottheit; alltagsspr. Bezeichnung für Ensembles wie die drei Schrein von Kumano (auch Sansha-sama) oder die drei Schreingottheiten des Asakusa Jinja; s.a. Sanja Matsuri] (wtl. Drei-Schrein-Götter) bezeichnet. Daher heißt auch das Fest heute Sanja Matsuri [Sanja Matsuri (jap.) 三社祭 Fest der Drei Schrein (Götter) (Sanja-sama) des Asakusa Jinja, Tōkyō]. Bei diesem matsuri [matsuri (jap.) 祭 religiöses (Volks-)Fest] beteiligen sich auch Figuren, die dem ehemaligen Vergnügungsviertel entstiegen zu sein scheinen. Unter anderem nützen Tätowierte aus dem Yakuza [Yakuza (jap.) ヤクザ Sammelbezeichnung für organisierte Banden der jap. Unterwelt, vergleichbar mit der Mafia, aber als Organistion in Japan nicht verboten; der Name wird auch mit den Zahlen acht (ya), neun (ku), drei (sa[n]) geschrieben, eine aus einem Glücksspiel abgeleitete Kombination]-Milieu die Möglichkeit, ihren Körperschmuck, der im Alltag verborgen bleibt, öffentlich vorzuführen (s. Abb.). Diese Tattoo-Schau lässt sich bereits auf ukiyo-e [ukiyo-e (jap.) 浮世絵 „Bilder der fließenden Welt“, populäre Farbholzschnitte der Edo-Zeit] der Edo-Zeit nachweisen.

Wada Yoshio, 2006 (mit freundlicher Genehmigung).

Werk von Utagawa Yoshiiku (1833–1904). Edo-Zeit, 1861. Waseda University, Tsubouchi Memorial Theater Museum.

Der Tempel selbst ergänzte sein Repertoire an jährlichen Feiern durch den Tanz des Goldenen Drachens (Kinryū no mai [Kinryū no mai (jap.) 金龍の舞 Schreinfest, wtl. Tanz des Goldenen Drachens; 1958 anlässlich des Wiederaufbaus der Haupthalle des Sensō-ji gegründet;]), der 1958 vom Dramatiker Kubota Mantarō [Kubota Mantarō (jap.) 久保田万太郎 1889–1963, japanischer Schriftsteller] ins Leben gerufen wurde und seit damals regelmäßig im März stattfindet.

Wada Yoshio, 2006 (mit freundlicher Genehmigung).

Verweise

Internetquellen

- Sensō-ji, fotografische Dokumentation der gesamten Anlage von Asian Historical Architecture, Timothy M. Ciccone (Hg.)

- Sanja Matsuri, Wada Yoshio (jap.)

Hier findet man zahlreiche fotographische Eindrücke und eine genaue Beschreibung.

Bilder

- ^ Eingang zum Tempelzugangsweg durch das Kaminari-mon des Asakusa Tempels, bewacht von Windgott und Donnergott.

TokyoViews, Matsui Fumio, flickr 2009 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Hier ist der Asakusa Tempel aus der Vogelperspektive inmitten des umgebenden Stadtviertels im frühen 19. Jh. zu sehen. Im Hintergrund der Fluss Sumidagawa und der Berg Tsukuba, im NO der Stadt.

Werk von Totoya Hokkei (1780–1850). Edo-Zeit, 1820. National Diet Library, Tōkyō. - ^ Das Kaminari-mon, Haupteingang zur Anlage des Sensō-ji.

Bildquelle: unbekannt. - ^ Zugangsweg zum Asakusa Tempel und älteste Shoppingmall Japans aus der Edo-Zeit.

Wada Yoshio, 2006 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Der berühmte Asakusa-dera in Tōkyō besaß bis zum Zweiten Weltkrieg eine fünfstöckige Holzpagode (gojū-tō) aus dem Jahr 1648. Sie wurde 1945 zusammen mit den meisten anderen Gebäuden der Anlage zerstört. Die neue Pagode wurde von der rechten auf die linke Seite des Zugangswegs (Nakamise dōri) verlegt.

1973. Edward Hahn, 2007. - ^ Wie in allen großen Tempeln werden auch im Sensō-ji Rauchopfer in Form von Räucherstäbchen in einem großen, mit Asche gefüllten Bronzegefäß (o-kōro) dargebracht.

Shige’s Wallpapers, über Internet Archive. - ^ Besucher fächeln sich den Rauch der geopferten Räucherstäbchen zu. Rauchbecken (o-kōro) des Sensō-ji in Asakusa, Tōkyō.

Bildquelle: unbekannt. - ^ Der dem Sensō-ji Tempel zugeordnete Asakusa Schrein überstand den Zweiten Weltkrieg unversehrt und ist eines der ältesten Bauwerke der Anlage.

1649. Wada Yoshio, 2006 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Mittleres Tor (mon) der Nakamise-dōri mit Neujahrsschmuck

Yewco Kootnikoff, flickr 2007. - ^ Tōkyōs bekanntester buddhistischer Tempel, Sensō-ji, auch Asakusa-dera.

Bildquelle: Shige’s Wallpapers, 2008; über Internet Archive. - ^ Seitenansicht der Haupthalle des Sensō-ji

H. L. Wallaart, pbase, 2005. - ^ Sensō-ji in der Meiji-Zeit. Die Pagode (tō) befindet sich seit dem Wiederaufbau der Tempelanlage nach dem 2. Weltkrieg auf der anderen Seite des mittleren Tores.

Werk von Kusakabe Kinbei. Um 1890. New York Public Library.

- ^ Die drei Fischer Haji no Manakachi, Hinokuma no Hamanari und Hinokuma no Takenari entdecken eine Kannon-Statue in ihren Netzen. Laut Gründungslegende des Asakusa-Tempels soll sich dieses wundersame Ereignis im Jahr 628 im nahe des Tempels gelegenen Fluss Sumidagawa zugetragen haben.

Werk von Utagawa Hiroshige. Edo-Zeit. National Diet Library, Tōkyō. - ^ Jahr-Markt (toshi no ichi) im Asakusa-dera.

Werk von Utagawa Hiroshige (1797–1858). Edo-Zeit. National Diet Library, Tōkyō. - ^ Der Riesenlampion trägt das Schriftzeichen Kaminari-mon (Donnertor). Er ist laut Wikipedia 3,9m hoch und wiegt 700 kg. Die Schriftzeichen am Boden des Lampions verweisen auf seinen Sponsor, die Firma Matsushita Denki (aka. Panasonic), Hersteller von Elektrogeräten. Alles sehr sinnig, besonders wenn man bedenkt, dass der elektrische Strom (denki) auf Japanisch wörtlich genommen „Blitzkraft“ bedeutet.

Der Grund für das Sponsoring von Panasonic liegt jedoch angeblich darin, dass der Firmengründer Matsushita Kōnosuke 1960 von einer Krankheit genas, nachdem er im Sensō-ji gebetet hatte, und daraufhin das Kaminari-mon, das schon hundert Jahre zuvor zerstört worden war, wieder neu errichten ließ.

don.lee, flickr, 2006, über Internet Archive. - ^ Die winterliche Anlage des Sensō-ji, durch das Eingangstor (Kaminari-mon) betrachtet. Dieses Tor wurde kurz nach der Fertigstellung dieses Bildes zerstört und erst 1960 wieder errichtet. Auch heute befindet sich in seinem Inneren ein riesiger roter Lampion. Dieser trägt jedoch den Namen des Tores, Kaminarimon. Ein ebenso großer Ballon mit der Aufschrift „Shinbashi“ 志ん橋 befindet sich jedoch heute im Eingang der Haupttempelhalle. Für dessen Schriftzug diente wiederum Hiroshiges Bild als Vorlage. Shinbashi bezeichnet einfach ein Stadtviertel Tōkyōs, das für die Kosten des Lampions aufkommt.

Werk von Utagawa Hiroshige (1797–1858). Edo-Zeit, 1856. National Museum of Asian Art. - ^ Das Kaminari-mon mit seinen beiden Wächtergöttern, Raijin und Fūjin. Hinter dem Tor der Zugang zum Sensō-ji (Asakusa-dera). Siehe auch ein sehr ähnliches Bild von Hokusai.

Werk von Tamagawa Shūchō (1760–1849). Edo-Zeit. Chester Beatty Library. - ^ Kaminari-mon des Tempels Sensō-ji in Edo. Auf dieser Seitenansicht des Tors sind Torwächter, Wind-und Donnergott, gut zu erkennen, dahinter — einst wie heute — die Souvenirläden der Nakamise-Shoppingmall. In der linken Bildhälfte bemüht sich der Künstler, die restlichen Hauptgebäude (Mitteltor, Pagode, Haupthalle) in etwas zusammengestauchter Form unterzubringen.

Werk von Keisai Eisen (1790–1848). Späte Edo-Zeit. Tokyo Metropolitan Library. - ^ Verkauf traditioneller Federballschläger (hagoita) zu Neujahr.

anchoco, 2006. - ^ Tattoo-Beschau beim Sanja Matsuri auf dem Gelände des Asakusa Tempels.

Wada Yoshio, 2006 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Das Bild zeigt vier bekannte Kabuki-Schauspieler auf einer Art mikoshi, die ihre Tatoos zur Schau stellen. Die beigefügten Namen identifizieren die Schauspieler sowie die Glückssymbole auf ihrer Haut: Es handelt sich um vier mythische Richtungstiere, den Roten Vogel (S), die Schwarze Schildkröte (N), den Weißen Tiger (W) und den Blauen Drachen (O) (s. dazu Denken/Yin_und_Yang). Ob es sich um eine Allegorie oder ein tatsächliches Ereignis handelt, ist mir nicht bekannt, es gibt aber ähnliche Tatoo-Demonstrationen beim Sanja Matsuri in Asakusa, Tōkyō.

Werk von Utagawa Yoshiiku (1833–1904). Edo-Zeit, 1861. Waseda University, Tsubouchi Memorial Theater Museum. - ^ Gedränge beim Fest des Goldenen Drachens (Kinryū no mai) des Sensō-ji.

Jens Quade, flickr 2005. - ^ Aufnahme des Fests des Goldenen Drachen (Kinryū no mai) des Sensō-ji.

Wada Yoshio, 2006 (mit freundlicher Genehmigung).

Glossar

- Asakusa Jinja 浅草神社 ^ Schrein im Bereich der Tempelanlage von Asakusa. Geweiht den drei Fischern, die den Tempel der Legende nach gründeten.

- Daikoku 大黒 ^ Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

- Haji no Manakachi 土師真中知 ^ legendärer Gründer des Sensō-ji in Tōkyō bzw. Gottheit des dortigen Asakusa Jinja

- Hinokuma no Hamanari 檜前浜成 ^ Fischer, legendärer Gründer des Sensō-ji und eine von drei Gottheiten des Asakusa Jinja in Tōkyō

- Hinokuma no Takenari 檜前竹成 ^ Fischer und Begründer des Sensō-ji in Tōkyō; als Gottheit im dortigen Asakusa Jinja verehrt

- Kannon 観音 ^ auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

- Kinryū no mai 金龍の舞 ^ Schreinfest, wtl. Tanz des Goldenen Drachens; 1958 anlässlich des Wiederaufbaus der Haupthalle des Sensō-ji gegründet;

- Kubota Mantarō 久保田万太郎 ^ 1889–1963, japanischer Schriftsteller

- Sanja-sama 三社様 ^ wtl. Drei-Schrein-Gottheit; alltagsspr. Bezeichnung für Ensembles wie die drei Schrein von Kumano (auch Sansha-sama) oder die drei Schreingottheiten des Asakusa Jinja; s.a. Sanja Matsuri

- shinbutsu bunri 神仏分離 ^ Trennung von kami und Buddhas; religionspolitische Maßnahme zur Entflechtung von buddh. Tempeln und Shintō-Schreinen; vereinzelt in der Edo-Zeit, vor allem aber für die frühe Meiji-Zeit (1868–1873) charakteristisch

- toshi no ichi 年の市 ^ Jahrmarkt zum Jahresende; wtl. „Jahr-Markt“

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

„Sensō-ji: Der Tempel des niederen Grases.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001