Ebisu: Der vertraute Fremde

Ebisu [Ebisu (jap.) 恵比寿 Glücksgott der Händler und Fischer; andere Schreibung: 夷 oder 戎; Grundbedeutung wahrscheinlich „Fremder“ oder „Barbar“] ist heute in erster Linie als ein Mitglied der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin [Shichi Fukujin (jap.) 七福神 Sieben Glücksgötter; populäres Ensemble von Glücksgöttern verschiedener Herkunft]) bekannt.1 Er wird als solcher für gewöhnlich mit rundem, lachenden Gesicht, einer Angel, einer roten Meerbrasse (tai [tai (jap.) 鯛 Meerbrasse, „Markenzeichen“ des Ebisu]), der traditionellen kariginu [kariginu (jap.) 狩衣 Priestertracht (ehemals Hoftracht); wtl. „Jagdgewand“]-Tracht und einem eboshi [eboshi (jap.) 烏帽子 von Priestern in einfacher Robe getragene Kopfbedeckung; aus schwarz gelacktem Papier] (Kopfbedeckung aus schwarz gelacktem Papier) dargestellt. Seine Füße sind häufig unbeschuht. Er ist zusammen mit Daikoku [Daikoku (jap.) 大黒 Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten] für die tägliche Nahrung zuständig und gilt als besonderer Schutzpatron der Fischer und Kaufleute.

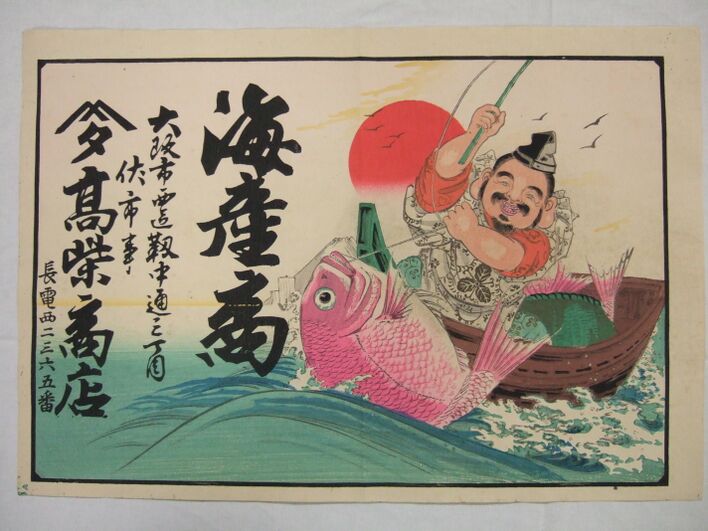

Frühes 20. Jh. Fujii Hikifuda Collection, Bild 2.

Ausbreitung des Ebisu Kults

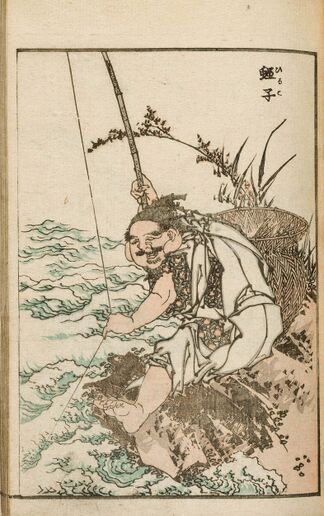

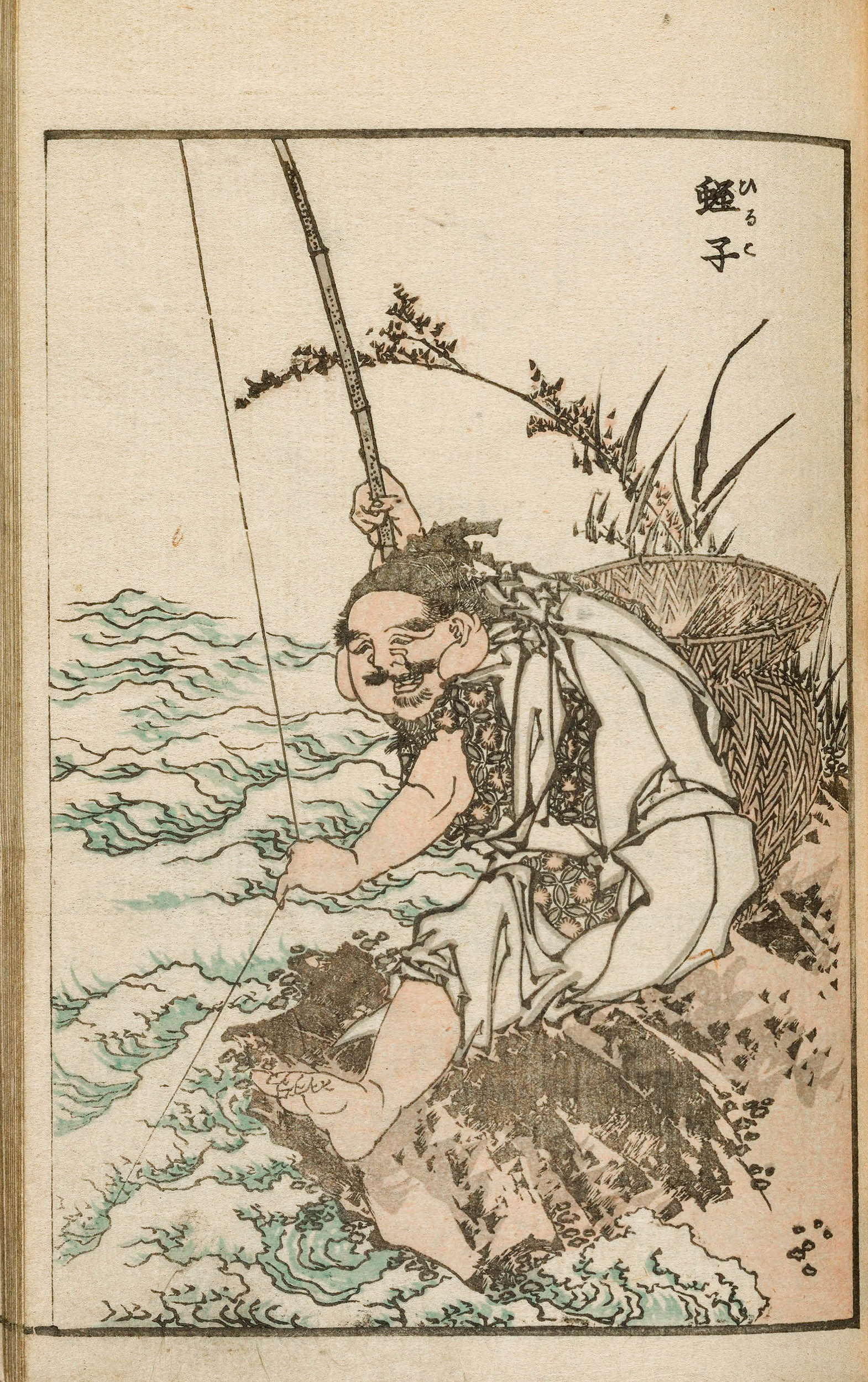

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit, 1849. Internet Archive.

Ebisus Aufstieg zu einer Schreingottheit ist erstmals im Nishinomiya [Nishinomiya Jinja (jap.) 西宮神社 Ebisu Schrein in der Stadt Nishinomiya, Hyōgo-ken, bei Ōsaka] Schrein in der Region zwischen Ōsaka und Kōbe dokumentiert. Dieser Schrein gilt noch heute als das Zentrum der Ebisu-Verehrung. Er taucht bereits im 9. Jahrhundert in offiziellen Dokumenten als Schrein des „Hiruko-no-kami“ auf.2 Dieser Gott Hiru-ko [Hiru-ko (jap.) 蛭子 wtl. Blutegel-Kind; erstes (missratenes) Kind von Izanagi und Izanami] wird in den klassischen Mythen mit der Zeichenbedeutung „Blutegel-Kind“ geschrieben. Er ist das erste, jedoch missgestaltete Kind des Urgötterpaares Izanagi [Izanagi (jap.) 伊耶那岐/伊奘諾 Göttervater; auch Izanaki (ki hier männliche Endung); Bruder und Mann von Izanami] und Izanami [Izanami (jap.) 伊耶那美/伊奘冉 Göttermutter, Göttin der Unterwelt (mi hier weibliche Endung); Schwester und Frau des Izanagi], und wird deshalb von seinen Eltern im Meer ausgesetzt.3 Ende der Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit wird im Zusammenhang mit Nishinomiya eine Gottheit namens Ebisu Saburō [Ebisu Saburō (jap.) 夷三郎 Beiname des Glücksgottes Ebisu] erwähnt, die dem Meer entstiegen sein soll.4 Offenbar brachte man also diesen Ebisu Saburō mit den klassischen Mythen in Zusammenhang und identifizierte ihn mit dem Blutegelkind, das in der Gegend des Nishinomiya Schreins wieder an Land gegangen war. Dass Ebisu und Hiru-ko im Nishinomiya Schrein mit einander assoziiert werden, liefert uns einen ersten Hinweis, dass Ebisu nicht bloß ein lächelnder Glücksgott ist, sondern dass von Beginn an auch seltsam-fremde, ungewöhnliche und unvollkommene Charakterzüge das Bild des Ebisu prägten.

Darren-Jon Ashmore, 2001.

Der Nishinomiya Schrein ist seit Ende der Heian-Zeit ein Zentrum für Schausteller, die früher von hier aus mit Puppen durch die Lande zogen. Die Puppenspieler nannte man ebisu kaki [ebisu kaki (jap.) 夷かき Bezeichnung für Schausteller, die früher vom Nishinomiya Jinja aus mit Puppen durch die Lande zogen] (Ebisu Träger). Sie kreierten die Figur des Ebisu Hyakudayū, der als wirksamer Bekämpfer von Krankheiten, vor allem von Masern, angesehen wurde.5 Diese Tradition trug zweifellos viel zur Verbreitung des Ebisu Kults bei,6 war aber aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Vorläufer des bekannten japanischen Puppendramas (Bunraku [Bunraku (jap.) 文楽 Traditionelle, japanische Form des Puppentheaters, 1684 in Ōsaka entstanden; viele Stücke des Kabuki wurden ursprünglich für Bunraku geschrieben]). Während Bunraku sich zur Hochkultur entwickelte, blieb die ebisu kaki Tradition als Kunst niederrangiger Schausteller bis in die frühen Tage der Meiji [Meiji (jap.) 明治 posthumer Name von Kaiser Mutsuhito; nach ihm wird auch die Meiji-Zeit (1868–1912) benannt]-Zeit lebendig. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es Bemühungen, sie wieder aufleben zu lassen.

Abgesehen von den Puppenspielen und deren Bezug zur Heilung von Krankheiten, scheint Ebisu von Händlern und Kaufleuten als Schutzgottheit angenommen worden zu sein. Bereits im zwölften Jahrhundert wird er als „Markt-Gottheit“ verehrt.6 Von da an entwickelte er sich mehr und mehr zu einem städtisch-kaufmännischen Glücksgott. Zugleich erinnern seine ikonographischen Merkmale — Angel und Meerbrasse — an seine maritime Herkunft.

Feste und Schreinlegenden

Werk von Utagawa Hiroshige (1797–1858). Edo-Zeit, ca. 1828. Metropolitan Museum of Art, New York.

Neben dem Nishinomiya Schrein hat sich auch der Imamiya Ebisu [Imamiya Ebisu Jinja (jap.) 今宮戎神社 Ebisu Schrein in Ōsaka] Schrein in der Handelsmetropole Osaka zu einem populären Zentrum des Ebisu-Kults entwickelt. In beiden Schreinen gilt der zehnte Januar als wichtigster Festtag (Tōka Ebisu [Tōka Ebisu (jap.) 十日戎 wtl. Ebisu des 10. Tages; wichtiges Schreinfest des Ebisu am 10 Januar], wtl. Ebisu des zehnten Tages), die Feiern beginnen allerdings schon am 9. und erstrecken sich bis zum 11. Januar. Besonders die Händler beten dann um geschäftlichen Erfolg im anbrechenden Jahr. Neben Geldspenden werden auch Speisen und Sake [Sake (jap.) 酒 Reiswein] dargebracht. Im Nishinomiya Schrein spendet die Fischerei-Genossenschaft jedes Jahr einen möglichst großen Thunfisch, der während der Feiertage von den Besuchermassen mit Münzen beklebt wird.

Schwerhörigkeit

Edo-Zeit, 1844. Tokyo Archive, Tōkyō Metropolitan Library.

In vielen Ebisu-Schreinen machen die Besucher des Tōka Ebisu Festes mit lauten Geräuschen auf sich aufmerksam, zum Beispiel, indem sie mit kleinen Holzhämmern an das Schreingebäude klopfen. Dies wird damit begründet, dass die Gottheit schwerhörig sei und die Gläubigen sonst nicht hören könne.7 Das geläufige Händeklatschen, mit dem viele Japaner einen Schreinbesuch beginnen, soll im übrigen auf den Ebisu-Kult und die dem Ebisu zugeschriebene Schwerhörigkeit zurückgehen.8

Auch ein anderer Feiertag des Ebisu, der 20. Tag des Zehnten Monats, steht mit Ebisus Schwerhörigkeit in Verbindung. Der Zehnte Monat wurde seit dem Mittelalter häufig als der „Monat ohne kami [kami (jap.) 神 Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō]“ (Kannazuki [Kannazuki (jap.) 神無月 „Monat ohne Götter“; volkstümlicher Beiname des 10. Monats, in dem sich die Götter Japans alle nach Izumo begeben sollen]) bezeichnet. Die Götter sollen sich zu diesem Zeitpunkt alle im Izumo [Izumo Taisha (jap.) 出雲大社 Großschrein von Izumo (Präfektur Shimane)] Schrein versammeln. Da aber Ebisu den Aufruf nach Izumo zu kommen nicht hören kann, bleibt er als „Aufpasser-kami“ (rusugami [rusugami (jap.) 留守神 wtl. „Haushüter-Gott“; Beiname des Glücksgottes Ebisu]) in seinem Schrein zurück und wird als solcher im Oktober besonders geehrt.

Ähnlich wie im Hiruko-Mythos findet sich auch in dieser Legende ein Hinweis auf eine gewisse Behinderung des Glücksgottes, die in der Ikonographie üblicherweise nicht zum Ausdruck kommt.

Deformierter Ebisu

Abgesehen von der ihm zugeschriebenen Schwerhörigkeit äußert sich Ebisus Andersartigkeit auch im igomori matsuri [igomori matsuri (jap.) 忌籠祭 wtl. „Fest der Abgeschiedenheit“; matsuri für Ebisu, an dem nur ausgewählte Mitglieder einer Schreingemeinde teilnehmen] (wtl. „Fest der Abgeschiedenheit“), das in manchen Schreinen am 9. 1., also am Vortag des Tōka-Festes begangen wird. Im Nishinomiya Schrein wird Ebisu an diesem Tag zum nahe gelegenen Hirota Schrein transportiert. Im Gegensatz zu den üblichen Schreinprozessionen vollzieht sich dieser Transport aber im Geheimen, die meisten Mitglieder der Schreingemeinde schließen sich an diesem Tag zuhause ein. Dies wird damit begründet, dass sich Ebisu an diesem Tag in deformierter Gestalt (isō Ebisu [isō Ebisu (jap.) 異相恵比寿 Ebisu in deformierter Gestalt; ungewöhnliche, meist furchterregende Erscheinungsform des Glücksgottes]) zeigt. Er schämt sich allerdings für seine Deformation und verflucht jeden, der ihn so zu Gesicht bekommt. Folglich ist es besser, an diesem Tag zu Hause zu bleiben.9 Zusätzlich wird gefastet und die Kieferzweige (kadomatsu [kadomatsu (jap.) 門松 wtl. Pinien[zweige] am Tor; Neujahrsschmuck]), die als Neujahrsschmuck an den Türen befestigt sind, werden umgedreht.10 Offensichtlich meint man, dass Ebisu an diesem Tag als verfluchende Gottheit (tatarigami [tatarigami (jap.) 祟り神 verfluchender Gott; aus tatari — Fluch, und kami — Gottheit]) sein Unwesen treiben würde.

Ebisu, der Barbar

Es ist bis heute nicht sicher geklärt, was der Name „Ebisu“ bedeutet, es gibt allerdings Hinweise, dass er mit dem Wort emishi in Verbindung steht. Dieser Begriff wurde in alter Zeit auf die „barbarischen“ Stämme im Norden Japans angewendet, die bis weit in die Heian-Zeit hinein Widerstand gegen den Yamato [Yamato (jap.) 大和/倭 Kernland der Tennō-Dynastie in Zentraljapan (Präfektur Nara); archaischer Name für Japan]-Staat leisteten und als Vorfahren oder Verwandte der Ainu11 gelten. Das Zeichen für emishi 戎 ist auch eine der üblichen Schreibungen für „Ebisu [Ebisu (jap.) 恵比寿 Glücksgott der Händler und Fischer; andere Schreibung: 夷 oder 戎; Grundbedeutung wahrscheinlich „Fremder“ oder „Barbar“]“ und taucht in dieser Lesung bereits im Hizen fudoki [Hizen fudoki (jap.) 肥前風土記 auch Hizen no kuni fudoki, Lokalchronik (fudoki) aus Hizen (N-Kyūshū), wahrsch. 8. Jh.] (8. Jh.), einer alten Regionalchronik aus Kyūshū auf. Die betreffende Stelle12 handelt zwar ebenfalls von der Unterwerfung „barbarischer“ Stämme, doch sind diese sicher nicht mit den Emishi Nord-Japans identisch. Somit scheint emishi/ebisu eine generelle Bezeichnung für „Barbaren“ oder Fremde dargestellt zu haben. Ebisu gilt gemeinhin als der einzige unter den Sieben Glücksgöttern, der sich nicht auf ausländische Götter zurückführen lässt, doch wenn die Grundbedeutung „Barbar“ richtig ist, dann muss auch er letztlich als „Fremder“ bezeichnet werden.

Viele Bräuche, die sich in ländlichen Gegenden Japans bis heute erhalten haben, lassen die Identifikation Ebisus mit einem Fremden plausibel erscheinen. In manchen Fischergemeinden wird Ebisu mit Walen, Haien oder allgemein mit großen Fischen identifiziert (vgl. das Fischopfer beim Tōka-Fest). Andererseits manifestiert sich Ebisu aber auch in absonderlichen Gegenständen, die vom Meer an den Strand gespült werden. Sogar Wasserleichen werden bisweilen als Ebisu bezeichnet und in dieser Form bestattet.13 In manchen Gegenden gibt es außerdem den Neujahrsbrauch, dass junge Männer mit verbundenen Augen nach Steinen tauchen. Der erste Stein, den sie nach oben bringen, wird dann als Ebisu verehrt.14 Gemeinsam ist all diesen Vorstellungen, dass sie generell als gute Omen angesehen werden, insbesondere in Fischergemeinden, wo sie auf einen guten Fang hoffen lassen. Diese Vorstellung wird generell als die Basis von Ebisus Funktion als Glücksgott angesehen.6

Sakrale Besucher (marebito)

Wenn Ebisu also im Grunde ein Fremder ist, der aus einem unbekannten Land kommend Wohltaten verteilt, so rückt ihn das in die Nähe des sogenannten marebito [marebito (jap.) 稀人/客人 Besuchergottheit, sakraler Besucher]-Glaubens. Marebito sind Gottheiten, die zu gewissen Zeiten auftauchen, bewirtet werden und schließlich wieder ins Unbekannte verschwinden. Dieser Glaube an „sakrale Besucher“ (marebito shinkō) findet sich heute vor allem in Randgebieten der japanischen Kultur, z.B. in Okinawa. Laut Origuchi Shinobu [Origuchi Shinobu (jap.) 折口信夫 1887–1953, jap. Volkskundler und Religionswissenschaftler], einem Gelehrten der Zwischenkriegszeit, handelt es sich jedoch um eine einstmals weit verbreitete volksreligiöse Vorstellung.

Sukunabikona und Tokoyo

Sakrale Besucher kommen auch in den klassischen Mythen vor, z.B. in der Gestalt des zwergenhaften Gottes Sukunabikona [Sukunabikona (jap.) 少名毘古那 winzige Gottheit, Gefährte oder alter ego von Ōkuninushi, auch: Sukunahikona]. Kojiki [Kojiki (jap.) 古事記 „Aufzeichnung alter Begebenheiten“; älteste jap. Chronik (712)] und Nihon shoki [Nihon shoki (jap.) 日本書紀 Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)] berichten übereinstimmend, dass Sukunabikona von einem unbekannten Ort jenseits des Meeres herbeikommt, dem „Großen Herrn des Landes“ (Ōkuninushi [Ōkuninushi (jap.) 大国主 mythol. Gottheit; wtl. Großer Meister des Landes]) bei diversen Schöpfungsakten hilft und schließlich nach Tokoyo [Tokoyo (jap.) 常世 Land der Unsterblichkeit, Land der Unvergänglichkeit], einer Art Insel der Unsterblichkeit, wieder entschwindet. Diese Insel ist für Origuchi ein Synonym für das Jenseits des marebito-Glaubens. Im Gegensatz zu den „Himmlischen Gefilden“ (Takama-no-hara [Takama-no-hara (jap.) 高天原 wtl. „Die Hohen Himmelsgefilde“, mythol. Bez. für das Reich der Himmlischen Götter; auch Takama-ga-hara]) befindet sie sich gleichsam auf Augenhöhe mit der sichtbaren Welt. Im marebito-Glauben herrscht demnach ein horizontales Weltbild vor, das laut Origuchi älter ist als die vertikalen Vorstellungen von den Himmelsgöttern (ama-tsu-kami [ama-tsu-kami (jap.) 天津神 Götter des Himmels; mytholog. Gottheiten]). Tokoyo steht in Origuchis Augen daher für eine Art Urreligion der japanischen Prähistorie.

Dagegen lässt sich einwenden, dass Tokoyo wohl auch mit der daoistischen Vorstellung von der Insel der Unsterblichen Penglai [Penglai (chin.) 蓬莱 daoistische Insel (Berg) der Unsterblichkeit, im Osten gedacht, daher manchmal mit Japan identifiziert; jap. Hōrai] (jap. Hōrai [Hōrai (jap.) 蓬莱 daoistische Insel der Unsterblichkeit; chin. Penglai]) zusammenhängt und insofern im Zusammenhang mit chinesischen Kulturkontakten interpretiert werden muss.15 Auch die buddhistischen Vorstellungen vom Reinen Land können mit der Insel der Unsterblichen in Verbindung gebracht werden. Das bedeutet aber lediglich, dass sakrale Besucher und ähnliche mit Tokoyo verbundene Vorstellungen nicht allein auf die japanische Volksreligion beschränkt werden können. Wir erhalten wie so oft einen Komplex von verwandten Vorstellungen, die über kulturelle Grenzen hinweg lose mit einander assoziiert sind und sich gegenseitig in Erinnerung rufen. Ebisu gehört zu diesem Tokoyo/ Hōrai Komplex dazu und wird daher auch gern mit anderen Figuren assoziiert, die diesem zuzurechnen sind, vor allem mit Sukunabikona, der seinerseits mit Hiruko (s.o.) identifiziert wird.

Ebisu als Glücksgott

Szenen wie diese sollte man besonders zu Neujahr auch in den eigenen Träumen sehen. Dann — so glaubte man jedenfalls in der Edo-Zeit und glaubt es teils noch heute — würde das Jahr ein glückliches werden.

Bemerkenswert ist, dass es sich hier um eine Gemeinschaftsproduktion der drei führenden Vertreter der Utagawa Schule handelt.Werk von Utagawa Kuniyoshi (li.), Utagawa Kunisada (Mitte) und Keisai Eisen (re.). Späte Edo-Zeit, Mitte 19.Jh. The British Museum.

Die Glücksgötter werden als Gruppe häufig in einem „Schatzschiff“ (takarabune [takarabune (jap.) 宝船 Schatzschiff der Sieben Glücksgötter]) dargestellt, mit dem sie über das Meer segeln. Ein Traum von den Glücksgöttern zu Neujahr wird als besonders gutes Omen gewertet. Schon in der Edo-Zeit war es Brauch, zu Neujahr Glückwunschkarten zu versenden, auf denen die Glückgötter und ihr Schatzschiff in allen erdenklichen Varianten abgebildet sind. In vieler Hinsicht hat diese Gruppe der Glückgötter insgesamt Gemeinsamkeiten mit Ebisu, wie wir ihn hier kennen gelernt haben: exotische, aber zumeist wohlwollende Wesen, die zu gewissen Zeiten, vor allem zu Jahresbeginn, herbei gesegelt kommen und Wohltaten verrichten.

Zugleich hat jede einzelne dieser Gestalten auch eine dunkle Seite, wie sich insbesondere an Daikoku [Daikoku (jap.) 大黒 Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten], aber auch an Benzaiten [Benzaiten (jap.) 弁才天/弁財天 Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten] zeigt. Die Macht der Glücksgötter steht also mit der Tatsache in Verbindung, dass man ihnen zutraut, auch genau das Gegenteil dessen hervorzurufen, weswegen man sich an sie wendet. Dass im Kult der Glücksgötter zumeist nur die positive Seite gezeigt wird, entspricht einer Logik, die wir generell bei religiösen Festen Japans beobachten können: Diese leiten sich häufig auf Katastrophen zurück, vor allem auf Epidemien, die als das Werk zürnender Götter gedeutet wurden. Die Feste hatten also den ursprünglichen Zweck, die Götter von ihrem Zorn abzubringen. Eine ähnliche Strategie wird auch in den Mythen sichtbar, wenn sich die kami des Himmels erfolgreich bemühen, die verärgerte Sonnengottheit Amaterasu [Amaterasu (jap.) 天照 Sonnengottheit; Ahnherrin des Tennō-Geschlechts; Hauptgottheit von Ise] durch ein rauschendes Fest aus ihrer Felsenhöhle zu locken. Die bunte Kultur der fröhlich-lärmenden matsuri [matsuri (jap.) 祭 religiöses (Volks-)Fest], der die Glücksgötter vielleicht am besten von allen Figuren im japanischen Pantheon entsprechen, entstand demnach aus ganz und gar nicht fröhlichen Anlässen. Ebisus Beispiel zeigt, dass die dunklen Seiten der Glücksgötter bis heute nicht ganz vergessen sind und möglicherweise die Wurzel ihrer nachhaltigen Popularität darstellen.

Meiji-Zeit?. Nishinomiya Jinja.

Werk von Masatomo. Edo-Zeit, 19. Jh. buddhamuseum.com.

Meiji- oder Taishō Zeit, frühes 20. Jh. Nishinomiya Jinja.

Verweise

Fußnoten

- ↑ Dieser Artikel beruht zum Teil auf den Recherchen von Raphaela Klocker für die Materialsammlung Kamigraphie, 2012 . Herzlichen Dank!

- ↑ Montoku jitsuroku („Chronik [der Regierungszeit] des Montoku Tennō“, verfasst 850–885), nach Ashmore 2007.

- ↑ Hiru-ko lässt sich ohne weiteres auch als „Sonnenkind“ lesen. Es existiert daher auch die Theorie, dass die Geschichte eigentlich die Austreibung früher Sonnenkulte zum Inhalt hat, die durch den Amaterasu-Glauben verdrängt wurden (Casal 1958, S. 13).

- ↑ Shinto jiten 1996, S. 665. Abgesehen davon findet sich eine der frühesten Erwähnungen Ebisus in einem Wörterbuch der späten Heian-Zeit. Hier wird lediglich angemerkt, dass Ebisus Urform (honji) der buddhistische Wächtergott Bishamon-ten sei (Wikipedia, jap., えびす).

- ↑ Die Puppen sind erstmals Ende des elften Jahrhunderts historisch nachweisbar. Laut den Gründungslegenden des Schreins ersetzten die Puppen-Schausteller die in größeren Schreinen tätigen Schreindienerinnen (miko). Der Schrein behauptet außerdem, in Besitz einer Art von Lizenz zu sein, die Kaiser Sutoku (r. 1123–1141) ausgestellt haben soll und die die Praxis der ebisu-kaki im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Epidemien (ekibyō) ausdrücklich erlaubt. (Ashmore 2007.)

- ↑ Hochspringen nach: abc Iwai Hiroshi, Ebisu shinkō (Encylopedia of Shinto)

- ↑ Der Brauch ist im Imanomiya Schrein bereits in der Edo-Zeit dokumentiert. Damals versammelten sich Leute am 10. des ersten Monats und schlugen Bretter an die Rückseite des Schreingebäudes. Settsu meisho zue (Illustrierter Reiseführer von Settsu) von Shoseki Akisato, 1798, nach Oka 1933 (Bd. 2), S. 583.

- ↑ Casal 1958, S. 14

- ↑ Ouwehand 1964, S. 84

- ↑ Iwai Hiroshi, Tōka Ebisu (Encyclopedia of Shinto). Das igomori matsuri des Hirota Schreins ist u.a. in der Edo-zeitlichen Quelle Setsuyō gundan von Okada Keishi (1701) dokumentiert. Schon damals schlossen sich die Leute zuhause ein, um der Gottheit (Ebisu bzw. Hiruko), die man sich von sehr hässlichem Aussehen dachte, nicht zu begegnen. Auch die verkehrte Kiefer wird erwähnt (nach Oka 2012 [1933], S. 462.) Vgl. auch mayoke no sakabashira.

- ↑ Bewohner Hokkaidos und der Kurilen Inseln. Bis ins 20. Jh. Jäger und Sammler. Heute stark zurückgedrängt oder assimiliert.

- ↑ Aoki 1997, S. 551

- ↑ Naumann 1974, S. 1–2

- ↑ Wilhelm 2005, S. 29

- ↑ Deutlich wird dies in einer Episode aus Kojiki und Nihon shoki, die davon berichtet, dass ein gewisser Tajima-mori eine wunderbar duftende Frucht, die man heute Orange (jap. tachibana) nennt, aus dem Lande Tokoyo mitbrachte. Dies deutet auf Südchinesische Einflüsse hin. Auch manche Versionen der Urashima-Legende beziehen dieses Tokoyo mit ein. All diese Erzählungen teilen Motive mit daoistischen Legenden.

Internetquellen

- Ebisu shinkō shiryō („Materialien zum Ebisu Glauben“), Nishinomiya Jinja

Literatur

Bilder

- ^ Werbeposter (hikifuda) eines Kaufhauses in Kotohira, Shikoku. Die Sieben Glücksgötter, inbesondere Ebisu und Daikoku waren die beliebtesten Werbesujets in der Pionierzeit kommerzieller Werbung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert.

Frühes 20. Jh. Fujii Hikifuda Collection, Bild 2. - ^ Das Bild zeigt den Glücksgott Ebisu als Fischer. Die Bildinschrift lautet jedoch Hiru-ko, wtl. Blutegelkind. Hokusai spielt damit auf eine Schreinlegende an, der zufolge Ebisu aus dem ersten, missgestalteten Kind der Urgötter Izanagi und Izanami, dem „Blutegelkind“ hevorgegangen ist.

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit, 1849. Internet Archive. - ^ Schreinpriester Yoshii Sadatoshi demonstriert die Puppe des Ebisu Hachidaiyū.

Darren-Jon Ashmore, 2001. - ^ Der Ort ist hier kaum zu identifizieren, nur die mit bunten Gegenständen behängten Bambuszweige deuten auf den Imamiya-Schrein hin. Ähnliche Glücksbringer werden dort zu Neujahr heute noch verkauft. Die Figuren entstammen eher mittleren und einfachen Schichten und sind karikaturhaft wiedergegeben. Offenbar wollte Hiroshige das Tōka Ebisu Fest als volkstümliche Veranstaltung darstellen.

Werk von Utagawa Hiroshige (1797–1858). Edo-Zeit, ca. 1828. Metropolitan Museum of Art, New York. - ^ Oben: Der Erdbeben-Wels (namazu) und die Zerstörungen,

die er anrichtet.Bildmitte: Der Gott von Kashima reitet eilig herbei. Links der Donnergott.Unten: Der „Schlussstein“ (kaname-ishi) und der schlafende Gott Ebisu, der den Gott von Kashima vertreten sollte.//Obwohl Ebisu oft als lachender, jugendlicher Glücksgott dargestellt wird, gibt es auch Legenden, denen zufolge er alt und schwerhörig ist und aus diesem Grund den alljährlichen Aufruf an die Götter, sich im Oktober in Izumo zu versammeln, nicht hört (oder hören will). Er bleibt daher als „Haushüter-Gott“ (rusugami) in seiner Heimatregion. Doch auch diese Aufgabe erfüllte er im 10. Monat 1855, als der Erdbebenwels das große Ansei-Beben verursachte, nicht sorgfältig genug.

Edo-Zeit, 1844. Tokyo Archive, Tōkyō Metropolitan Library.

- ^ Die Sieben Glückgötter (Shichi Fukujin) in ihrem Schatzboot (takarabune), das in diesem Fall ein lebender Drache zu sein scheint, der seine Haut zu einem Schiff inklusive Segel aufgebläht hat. Inmitten ihrer diversen Schätze feiern die Götter ein kleines Fest: In der Bildmitte vollführen Ebisu und der greise Fukurokuju einen pantomimischen Tanz; Daikoku (rechts) und Bishamon-ten (links) benützen ihre Geräte als Rhythmusinstrumente; auch Jurōjin (links) klatscht in die Hände; Hotei (rechts) scheint sich glänzend zu amüsieren, während Benzaiten (Mitte) sich als einzige etwas distanziert gibt. Umringt wird das Schiff von Kranich und Schildkröte, den Symboltieren des Langen Lebens, im Hintergrund ragt Berg Fuji empor.

Szenen wie diese sollte man besonders zu Neujahr auch in den eigenen Träumen sehen. Dann — so glaubte man jedenfalls in der Edo-Zeit und glaubt es teils noch heute — würde das Jahr ein glückliches werden.

Bemerkenswert ist, dass es sich hier um eine Gemeinschaftsproduktion der drei führenden Vertreter der Utagawa Schule handelt.

Werk von Utagawa Kuniyoshi (li.), Utagawa Kunisada (Mitte) und Keisai Eisen (re.). Späte Edo-Zeit, Mitte 19.Jh. The British Museum. - ^ Werbeposter (hikifuda) eines Fischhändlers aus Ōsaka, vielleicht als Neujahrsgeschenk gedacht. Im Hintergrund Berg Fuji, zusammen mit den Glücksgöttern (hier Ebisu) ein beliebtes Neujahrsmotiv.

Meiji-Zeit?. Nishinomiya Jinja. - ^ Ebisu stellt ein beliebtes Motiv der netsuke (am Gürtel getragene traditionelle Ziergegenstände) dar. Hier scheint er einen Freudentanz auf einer riesigen Meerbrasse (tai) zu vollführen.

Werk von Masatomo. Edo-Zeit, 19. Jh. buddhamuseum.com. - ^ Ebisu und Daikoku behängen einen „Geldbaum“ (seine Blätter sind traditionelle Goldmünzen) mit Sinnsprüchen. Die Botschaft ist eindeutig: Nur wer redliche Grundsätze befolgt, erlangt Reichtum.

Meiji- oder Taishō Zeit, frühes 20. Jh. Nishinomiya Jinja.

Glossar

- ama-tsu-kami 天津神 ^ Götter des Himmels; mytholog. Gottheiten

- Benzaiten 弁才天/弁財天 ^ Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

- Daikoku 大黒 ^ Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

- ebisu kaki 夷かき ^ Bezeichnung für Schausteller, die früher vom Nishinomiya Jinja aus mit Puppen durch die Lande zogen

- Ebisu Saburō 夷三郎 ^ Beiname des Glücksgottes Ebisu

- Hizen fudoki 肥前風土記 ^ auch Hizen no kuni fudoki, Lokalchronik (fudoki) aus Hizen (N-Kyūshū), wahrsch. 8. Jh.

- igomori matsuri 忌籠祭 ^ wtl. „Fest der Abgeschiedenheit“; matsuri für Ebisu, an dem nur ausgewählte Mitglieder einer Schreingemeinde teilnehmen

- Imamiya Ebisu Jinja 今宮戎神社 ^ Ebisu Schrein in Ōsaka

- Nihon shoki 日本書紀 ^ Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)

- Ōkuninushi 大国主 ^ mythol. Gottheit; wtl. Großer Meister des Landes

- Origuchi Shinobu 折口信夫 ^ 1887–1953, jap. Volkskundler und Religionswissenschaftler

- Shichi Fukujin 七福神 ^ Sieben Glücksgötter; populäres Ensemble von Glücksgöttern verschiedener Herkunft

- Takama-no-hara 高天原 ^ wtl. „Die Hohen Himmelsgefilde“, mythol. Bez. für das Reich der Himmlischen Götter; auch Takama-ga-hara

- takarabune 宝船 ^ Schatzschiff der Sieben Glücksgötter

- tatarigami 祟り神 ^ verfluchender Gott; aus tatari — Fluch, und kami — Gottheit

- Tōka Ebisu 十日戎 ^ wtl. Ebisu des 10. Tages; wichtiges Schreinfest des Ebisu am 10 Januar