Der Buddhismus der Nara-Zeit

Vorlage:Fleine erste große Blüte erlebte der Buddhismus im achten Jahrhundert, als Japan von Nara [Nara (jap.) 奈良 Hauptstadt und Sitz des Tennō, 710–784 (= Nara-Zeit); auch: Heijō-kyō] (damals Heijō-kyō [Heijō-kyō (jap.) 平城京 urspr. Name der Stadt Nara; wtl. Stadt der Friedensburg]) aus regiert wurde. Die Förderung des Buddhismus wurde vor allem durch Shōmu Tennō [Shōmu Tennō (jap.) 聖武天皇 701–56; 45. japanischer Kaiser; (r. 724–49); Förderer des Buddhismus] vorangetrieben, der zusammen mit seinen Vorgängern Tenji [Tenji Tennō (jap.) 天智天皇 626–672; 38. Kaiser Japans; (r. 661–672); Eigenname: Naka-no-Ōe] und Tenmu [Tenmu Tennō (jap.) 天武天皇 631?–686; 40. japanischer Kaiser; (r. 673–686)] zu den tatkräftigsten Herrschern zählt, die Japan je besaß. Seine Regierung war zunächst von Seuchen und Hungersnöten sowie von Rivalitäten innerhalb des Hofadels gekennzeichnet. Letztere versuchte Shōmu durch die Verlegung seiner Residenz in den Griff zu bekommen: Zwischen 741 und 744 siedelte er dreimal um, bis er schließlich 745 endgültig nach Nara zurückkehrte. Während dieser Zeit setzte er auch religionspolitische Maßnahmen, die rückblickend gesehen konsequenter und planmäßiger wirken als seine Hauptstadtpolitik.

Staats-buddhistische Reformen

741 erging ein kaiserlicher Erlass, der die Errichtung eines landesweiten Netzes von „Provinztempeln“ (kokubunji [kokubunji (jap.) 国分寺 Provinztempel, Provinzialhaupttempel; in der Nara-Zeit Teil eines landesweiten Tempel-Netzwerks]) befahl.1 Als Zentrum dieser Provinztempel sollte ein neuer Tempel von ungeheuren Ausmaßen, der Große Tempel des Ostens (Tōdaiji [Tōdaiji (jap.) 東大寺 Tempel des Großen Buddha von Nara; wtl. Großer Ost-Tempel]) in Nara errichtet werden. Das ganze System sollte offenbar ein Gegengewicht zu den Familien-Tempeln (ujidera [ujidera (jap.) 氏寺 Klan- oder Familientempel]) der verschiedenen Adelshäuser bilden und den Buddhismus stärker in den Dienst der öffentlichen Verwaltung einbinden.

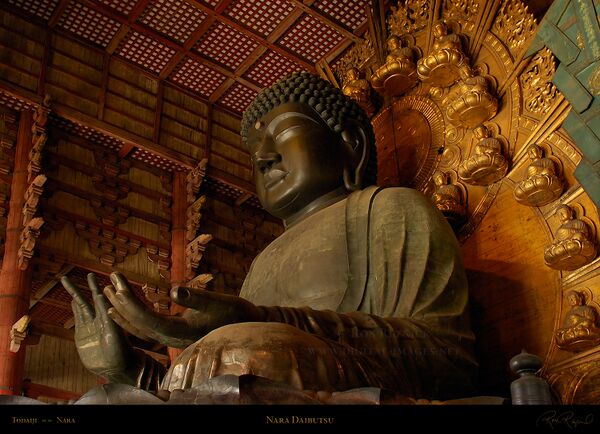

752, letzter Neuguss 1704. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung).

Die Errichtung des Tōdaiji und seines Großen Buddhas (daibutsu [daibutsu (jap.) 大仏 wtl. „Großer Buddha“; monumentale Buddha-Statue]) im Jahr 752 waren der sichtbare Ausdruck von Shōmus ambitionierter Religionspolitik. Besonders die Herstellung der damals wie heute weltweit größten Bronzestatue war ein Ereignis, das weit über die Landesgrenzen hinaus Bedeutung erlangte. Die gesamte buddhistische Welt schickte Abgesandte zur „Augenöffnungszeremonie“ des Großen Buddhas [Buddha (skt.) बुद्ध „Der Erleuchtete“ (jap. butsu, hotoke 仏 oder Budda 仏陀)], die Einweihung wurde von einem indischen Mönch vorgenommen. Allerdings trieben die Herstellungskosten von Statue und Tempel den antiken Staat an den Rand des Ruins und waren nur dank groß angelegter Spendenkampagnen zu bewältigen. Dass der Buddhismus in Japan gerade damals zu derartigen Leistungen fähig war, ist zweifellos ein Zeichen für die besonderen Hoffnungen, die sich Staat und Gesellschaft von der fremdländischen Religion machten.

Weniger spektakulär, aber womöglich wirkungsvoller waren die „Provinztempel“, als deren Zentrum der Tōdaiji errichtet worden war. Sie befanden sich im allgemeinen nahe der neu eingerichteten Verwaltungszentren in den Provinzen und waren auch als Maßnahme zur Stärkung einer landesweiten zentralistischen Verwaltung im Dienste der ritsuryō [ritsuryō (jap.) 律令 wtl. Strafen und Verordnungen; Gesetzessammlung des Altertums nach dem Vorbild der chin. Tang-Dynastie]-Gesetzgebung gedacht. Noch heute zeugen Orte mit dem Namen Kokubunji davon, dass es sich wohl um bedeutende regionale Zentren gehandelt haben muss. Allerdings verloren diese offiziellen „Staatstempel“ in dem Maß an Bedeutung, in dem die zentrale Verwaltung insgesamt durch private Ländereien (shōen [shōen (jap.) 荘園/庄園 Lehen, feudale Landbesitzung]) unterwandert bzw. ersetzt wurde. Im Zuge der Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit wurde außerdem der Tōdaiji vom benachbarten Kōfuku-ji [Kōfuku-ji (jap.) 興福寺 Tempel des Hossō-Buddhismus; einer der Sieben Großen Tempel von Nara] an Bedeutung überflügelt und mehr oder weniger absorbiert. Der Kōfuku-ji war aber letztlich nichts anderes als der Ahnentempel des mächtigsten Adelsgeschlechts, der Fujiwara [Fujiwara (jap.) 藤原 mächtigste Adelsfamilie im jap. Altertum]. Nach und nach verwandelte sich der frühe japanische Buddhismus somit von einem Instrument der staatlichen Zentralisierung zu einem Verbündeten der alten Klan-Strukturen, die allen äußerlichen Sinisierungsmaßnahmen zum Trotz allmählich wieder die Herrschaft des Landes bestimmten. Der Buddhismus war somit eng mit den Fragen Verstaatlichung vs. Privatisierung verbunden, die bereits in den unterschiedlichen Gesellschaftsmodellen des japanischen Altertums eine Rolle spielten.

Die Sechs Nara-Schulen

In der Nara-Zeit wurde der Buddhismus von Strömungen dominiert, die man zusammenfassend als die „Sechs Nara-Schulen“2 bezeichnet. Im Unterschied zu späteren Richtungen, verstanden sich diese Schulen weniger als unterschiedliche Auslegungen des buddhistischen Dharma [Dharma (skt.) धर्म Gesetz (des Universums), Lehre (des Buddha) (jap. hō 法)], denn als komplementäre Disziplinen innerhalb des gleichen religiös-philosophischen Systems. So widmet sich etwa die „Schule der Ordensregeln“ (Risshū [Risshū (jap.) 律宗 „Schule der Ordensregeln“ (skt. Vinaya); Schulrichtung des frühen jap. Buddhismus, eine der Sechs Nara-Schulen;]) in erster Linie den Mönchsgeboten, bzw. den Regeln des Zusammenlebens im Kloster. Die einflussreichste Richtung war die Hossō [Hossō-shū (jap.) 法相宗 Schulrichtung des frühen jap. Buddhismus, eine der Sechs Nara-Schulen] Schule, die auch noch in der Heian-Zeit ein bestimmender Faktor in der alten Hauptstadt Nara blieb. Die Sechs Schulen verteilten sich auf sieben Tempel,3 die wiederum die geistigen Zentren des Nara-zeitlichen Buddhismus darstellten und alle innerhalb oder in der Nähe der Hauptstadt angesiedelt waren.

Der Dōkyō-Zwischenfall

Auch für die Nachfolger Shōmu Tennōs war die Förderung des Buddhismus ein zentrales Anliegen, nicht zuletzt, um die eigene Position zu legitimieren und zu stärken. Das galt ganz besonders für Shōmus Tochter, Prinzessin Abe (718–770), die Shōmu ganz gegen alle Gepflogenheiten zu seiner Erbin und Nachfolgerin eingesetzt hatte. Als Prinzessin Abe unter dem Namen Kōken Tennō [Kōken Tennō (jap.) 孝謙天皇 718–770; japanische Kaiserin; r. 749–758 und 764–770 unter dem Namen Shōtoku 称徳] die Herrschaft antrat, stürzte dies den gesamten Hof in Unruhe, sodass Kōken bald von ihrem kaiserlichen Amt zurücktrat und sich in ein buddhistisches Kloster zurückzog. Dort wurde sie zu allem Überfluss Opfer einer schweren Krankheit, die jedoch im Jahr 761 von einem Wunderheiler namens Dōkyō [Dōkyō (jap.) 道鏡 700?–772; Nara-zeitl. Mönch; buddhistischer Staatsmann] „mit magischen Riten“ geheilt wurde. Dies führte dazu, dass die Exkaiserin mit Dōkyō als Berater erneut die politische Bühne des Landes betrat. Um die Geschicke des Landes selbst wieder in die Hand zu nehmen, bedurfte es allerdings handfester dynastischer Kämpfe mit ihrem Onkel mütterlicherseits, Fujiwara no Nakamaro [Fujiwara no Nakamaro (jap.) 藤原仲麻呂 706–764; Staatsmann, Kanzler in der Nara-Zeit; Eigenname Emi no Oshikatsu], die Kōken 764 zu ihren Gunsten entschied, worauf sie unter dem Namen Shōtoku (r. 764–770) zum zweiten Mal das Amt des Tennō übernahm.

Vorlage:Sidebox3 Offenbar war die Kaiserin der Meinung, ihre Machtübernahme dem Beistand Buddhas zu verdanken und nahm kurz nach ihrer zweiten Machtergreifung eine Reihe von teilweise bizarren Maßnahmen zur Förderung des Buddhismus in Angriff. Zur Feier ihres militärischen Sieges ordnete sie etwa die Herstellung von einer Million winziger Stupas [stūpa (skt.) स्तूप „Hügel“, Grabmonument (jap. tō 塔 oder sotoba 卒塔婆)] (hyakuman tō [hyakuman tō (jap.) 百万塔 Miniatur-Stupas, wtl. Millionen-Stupas]) an und ließ sie in den Klöstern des Landes verteilen. In der Folge übertrug sie Dōkyō das höchste Ministeramt und ernannte ihn schließlich zum Dharmakönig (hōō [hōō (jap.) 法王 „Dharma-König“; urspr. Titel für einen Buddha, speziell Gautama-Buddha]), ein Titel, der höchste religiöse, aber auch weltliche Macht implizierte. Schließlich sollte Dōkyō sogar zum Erben der kinderlosen Kaiserin eingesetzt werden. Damit entstand erstmals in der japanischen Geschichte die Aussicht, dass dem genealogischen Prinzip der Tennō-Erbfolge ein Ende gesetzt und Japan von einer Art buddhistischer Theokratie regiert werden könnte.

Dōkyō half bei diesen Maßnahmen natürlich selbst aktiv mit. Zeitnahe Chroniken berichten, dass er mit Priestern im weit entfernten Usa Schrein [Usa Hachiman-gū (jap.) 宇佐八幡宮 Usa Hachiman Schrein (Usa, Kyūshū)] in Kyūshū konspirierte, bis diese ein Orakel des weissagungsmächtigen Hachiman [Hachiman (jap.) 八幡 Shintō-Gottheit, Ahnengottheit des Tennō und des Kriegeradels; auch „Yawata“ ausgesprochen] fabrizierten, das Dōkyō zum Thronerben bestimmte. Doch offenbar gab es Zweifel an der Echtheit dieser Offenbarung, sodass die Kaiserin beschloss, einen Boten zu Hachimans Schrein zu schicken, damit er die Sache bestätige. Dieser Bote, Wake no Kiyomaro [Wake no Kiyomaro (jap.) 和気清麻呂 Nara-zeitlicher Hofbeamter und Staatsmann, 733–799], kehrte jedoch wider Erwarten mit einem abschlägigen Orakelspruch zurück, der besagte, dass nur Mitglieder der kaiserlichen Familie Anrecht auf den Thron hätten. Dies führte nach allgemeinem Dafürhalten zum Scheitern von Dōkyōs Plänen. Als die Kaiserin kurze Zeit später starb, kam es zum Regimewechsel und Dōkyō endete in der Verbannung. Auch Kiyomaro erntete für seine Botschaft zunächst grausame Bestrafung, wurde aber nach Dōkyōs Fall rehabilitiert, machte unter dem späteren Kanmu Tennō [Kanmu Tennō (jap.) 桓武天皇 737–806; 50. japanischer Tennō; (r. 781–806); verantwortlich für Verlegung der Hauptstadt nach Heian (Kyōto)] Karriere und erlangte für seine mutige Tat historischen Ruhm. In der Meiji [Meiji (jap.) 明治 posthumer Name von Kaiser Mutsuhito; nach ihm wird auch die Meiji-Zeit (1868–1912) benannt]-Zeit wurde er als Nationalheld und Verteidiger des Tennōtums sogar auf Geldscheinen verewigt.

Werk von Edoardo Chiossone (1833–1898). Meiji-Zeit, 1901. Setagaya Stamp/Coin.

Anti-buddhistische Reflexe

Nachfolgende Kaiser waren nun bestrebt, die Verflechtungen von Buddhismus und Staat zu lockern. So soll die Verlegung der Hauptstadt unter Kanmu Tennō [Kanmu Tennō (jap.) 桓武天皇 737–806; 50. japanischer Tennō; (r. 781–806); verantwortlich für Verlegung der Hauptstadt nach Heian (Kyōto)] (zunächst 784 nach Nagaoka, dann 794 nach Heian [= Kyōto]) aus dem Bedürfnis entstanden sein, dem Einfluss der Nara-Klöster zu entkommen. Manche Religionshistoriker meinen zudem, dass die Existenz von gegen den Buddhismus gerichteten Tabu-Bestimmungen innerhalb des Ise Schreins [Ise Jingū (jap.) 伊勢神宮 kaiserlicher Ahnenschrein (wtl. Götterpalast) von Ise, Präfektur Mie, bestehend aus den Anlagen Gekū und Naikū] und in vielen Bereichen des höfischen Ritualwesens direkt mit der Dōkyō-Affäre in Verbindung steht. Diese Affäre könnte somit Anlass für ein bewusst nicht-buddhistisches höfisches Ritualwesen und damit der Beginn einer Art „shintōistischen Bewusstseins“ innerhalb der Hofaristokratie gewesen sein. Allerdings tritt dieser „höfische Shintō“ nach außen hin nicht als konkurrierendes religiöses System gegen den Buddhismus auf und ist weder unter der Bezeichnung „Shintō [Shintō (jap.) 神道 Shintō; wtl. Weg der Götter, Weg der kami]“ noch unter einem anderen Namen als eigenständige Religion fassbar. Mehr dazu auf der nächsten Seite.

Verweise

Fußnoten

- ↑ Offiziell trugen die Provinzialtempel für Mönche folgende Bezeichnung: „Tempel für den Schutz des Staates durch die Vier Himmelskönige des Goldglanz [Sutra]s“ (Konkōmyō shitennō gokoku no tera 金光明四天王護国之寺). Provinzialtempel für Nonnen hießen „Tempel des Lotos [Sutras], das das Böse besiegt“ (Hokke metsuzai no tera 法華滅罪之寺)

- ↑ Hossō-shū, Kegon-shū, Risshū, Sanron-shū, Kusha-shū, Jōjitsu-shū

- ↑ Tōdaiji, Yakushi-ji, Kōfuku-ji, Hōryū-ji, Saidai-ji, Gangō-ji und Daian-ji.

Literatur

Bilder

- ^ Dass es sich hier um den Tennō-treuen Wake no Kiyomaro handelt, lässt sich nur anhand des Schreins auf der linken Bildhälfte verifizieren. Es handelt sich um den Goō Jinja in Kyōto, der durch zwei Wildschweinfiguren charakterisiert ist. Diese sind vor dem Schrein undeutlich zu erkennen. Der Legende nach retteten sie Kiyomaro das Leben, als er von den Schergen seines Erzfeindes Dōkyō verfolgt wurde. Kiyomaros Portrait war ab 1890 auf Geldscheinen zu finden. Die Vorlage stammt vom Italiener Edoardo Chiossone, der die meisten Geldscheine der Meiji-Zeit entwarf. Chiossone soll sich für dieses Portrait den Meiji-Oligarchen Kido Takayoshi (1833–1877) zum Vorbild genommen haben.

Werk von Edoardo Chiossone (1833–1898). Meiji-Zeit, 1901. Setagaya Stamp/Coin.

Glossar

- Fujiwara no Nakamaro 藤原仲麻呂 ^ 706–764; Staatsmann, Kanzler in der Nara-Zeit; Eigenname Emi no Oshikatsu

- Gangō-ji 元興寺 ^ Nachfolgetempel des Hōkō-ji (Asuka-dera), des ältesten japanischen Tempels (gegr. 593). Der Tempel wurde unter dem Namen Gangō-ji 718 nach Nara verlegt.

- hyakuman tō 百万塔 ^ Miniatur-Stupas, wtl. Millionen-Stupas

- Jōjitsu-shū 成實宗 ^ Schulrichtung des frühen jap. Buddhismus, eine der Sechs Nara-Schulen

- Kanmu Tennō 桓武天皇 ^ 737–806; 50. japanischer Tennō; (r. 781–806); verantwortlich für Verlegung der Hauptstadt nach Heian (Kyōto)

- Kōken Tennō 孝謙天皇 ^ 718–770; japanische Kaiserin; r. 749–758 und 764–770 unter dem Namen Shōtoku 称徳

- Sanron-shū 三論宗 ^ Schulrichtung des frühen jap. Buddhismus, eine der Sechs Nara-Schulen

- Shōmu Tennō 聖武天皇 ^ 701–56; 45. japanischer Kaiser; (r. 724–49); Förderer des Buddhismus

- Tenji Tennō 天智天皇 ^ 626–672; 38. Kaiser Japans; (r. 661–672); Eigenname: Naka-no-Ōe

- Tenmu Tennō 天武天皇 ^ 631?–686; 40. japanischer Kaiser; (r. 673–686)

- Usa Hachiman-gū 宇佐八幡宮 ^ Usa Hachiman Schrein (Usa, Kyūshū)

- Wake no Kiyomaro 和気清麻呂 ^ Nara-zeitlicher Hofbeamter und Staatsmann, 733–799

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Denken

- 八 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Der Buddhismus der Nara-Zeit.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001