Westliche Astrologie im vormodernen Japan

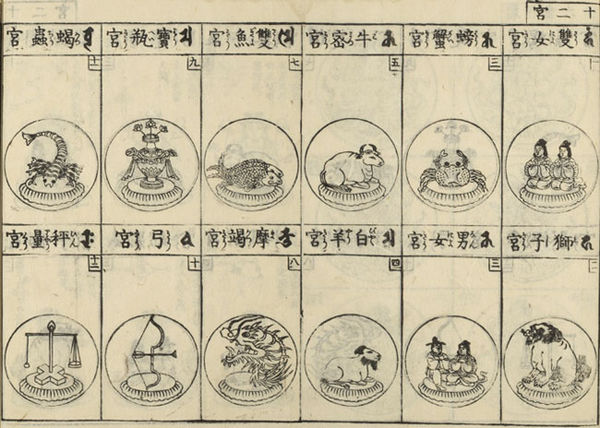

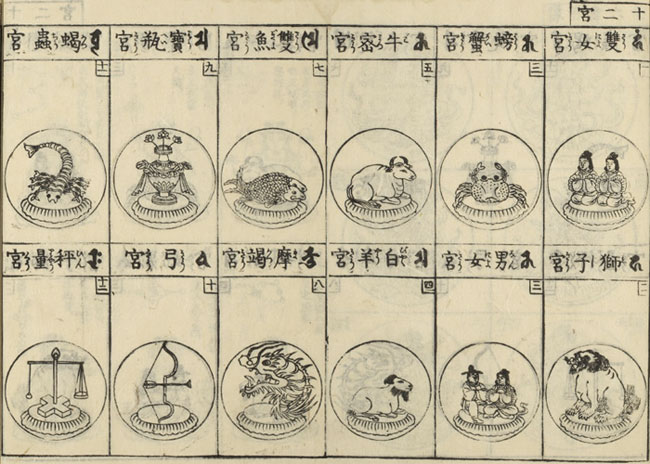

In der Edo [Edo (jap.) 江戸 Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);]-zeitlichen buddhistischen Bildenzyklopädie Butsuzō zui [Butsuzō zui (jap.) 仏像図彙 buddh. Bildenzyklopädie von Tosa Hidenobu, 1783.] findet man im Abschnitt „Himmelskunde“ u.a. zwölf Figuren, die hier als „Zwölf Paläste“ (jūni-kyū [jūni-kyū (jap.) 十二宮 wtl. „Zwölf Paläste“; traditionelle jap. Bezeichnung für die 12 Sternzeichen der westl. Astrologie]) bezeichnet und ansonsten nicht weiter kommentiert werden. Mit ein bisschen Phantasie lassen sich darin die im Westen bekannten Sternzeichen erkennen, auch wenn sich die beigefügten Zahlen nicht nach der hierzulande bekannten Abfolge richten. Da in Japan ja sowohl für Horoskope als auch zur Einteilung der Zeit ein anderes Set von zwölf Zeichen (jūni shi [jūni shi (jap.) 十二支 Zwölf Erdzweige (chin. Tierkreiszeichen)]) herangezogen wurde, stellt sich die Frage, wie es zu dieser Edo-zeitlichen Abbildung kam.

Edo-Zeit. Metropolitan Museum of Art, New York (bildbearbeitet).

Diese Seite enthält zwei weitere Beispiele für die Verwendung der hierzulande geläufigen Tierkreiszeichen in einem astrologischen Kontext und skizziert die historische Verbindung zwischen den verschiedenen Sterndeutungsystemen.

Stern-Mandalas

Tōji no mikkyō zuzō (Bildwerke des Tōji Tempels; Ausstellungskatalog), 1999, Abb. 12.

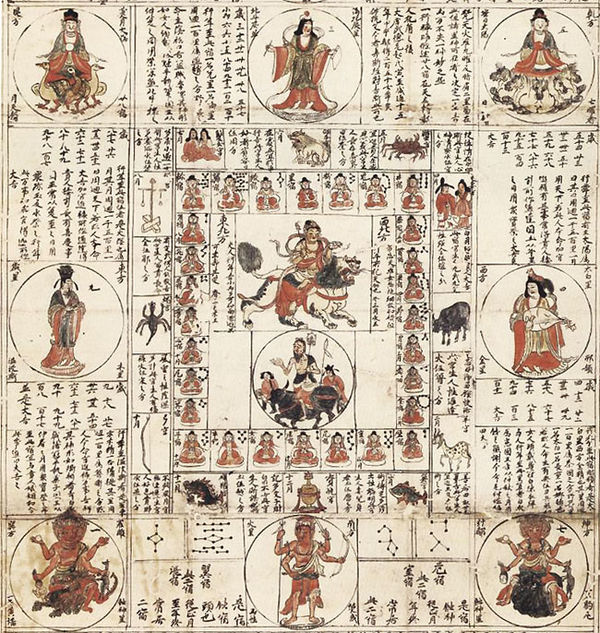

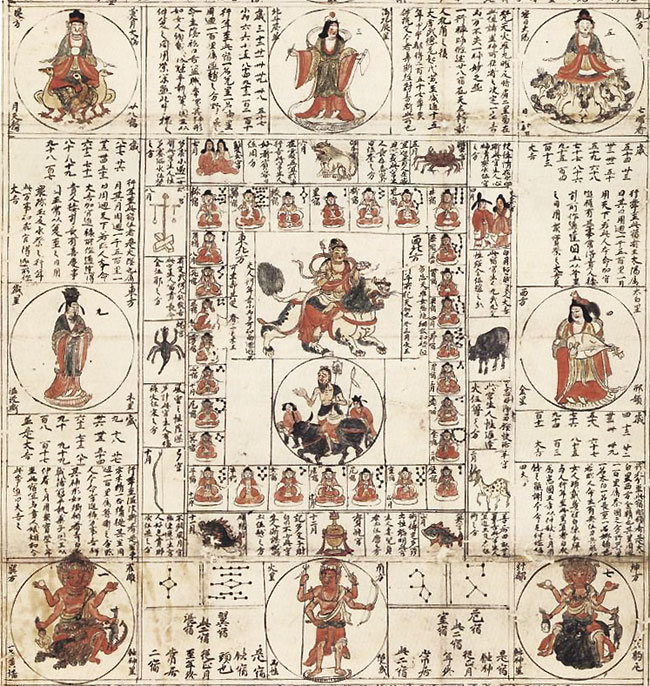

Das obige Beispiel stammt aus einem astrologischen Lehrbuch der späten Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit (12. Jh.). Die Zeichnung ist ähnlich einem mandala [maṇḍala (skt.) मण्डल „Kreis“, schematische Darstellung der kosmischen Ordnung (jap. mandara 曼荼羅)] in diverse konzentrische Bereiche gegliedert, die jeweils auf bestimmte Erscheinungen am Sternenhimmel Bezug nehmen. In einem schmalen Band, dem von außen gesehen zweiten Rahmen, lassen sich wieder die zwölf Sternzeichen – diesmal in richtiger Abfolge — erkennen. In der rechten unteren Ecke beginnend sind dies (gegen den Uhrzeiger):

- Fisch, Widder, Stier, Zwillinge (hier ein Ehepaar), Krebs, Löwe, Jungfrau(en), Waage, Skorpion, Schütze (Bogen), Steinbock (makara [makara (skt.) मकर „Meeresungeheuer“, meist eine Kombination von Fisch und Landtier; entspricht in der Astrologie dem Zeichen des Steinbocks (jap. makera 摩竭羅 oder shachi 鯱)]), und Wassermann (Krug).

Die prominenteren Figuren, die jeweils mit Kreisen umgeben sind, stellen die „Neun Planeten“ (jap. kuyōsei [kuyōsei (jap.) 九曜星 Neun Planeten (Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn und die sog. „Mondknoten“, also die astronomischen Punkte, an denen eine Mondfinsternis eintreten kann); skt. Navagraha]) dar, die kleinen Figuren im innersten Bereich repräsentieren die 28 „Stationen“ (nijū hasshuku [nijū hasshuku (jap.) 二十八宿 Die 28 Stationen des Mondes am Nachthimmel, aufgeteilt in vier mal sieben Gruppen nach den vier Himmelsrichtungen; Einteilung des Sternenhimmels]) des Mondes, welche mit chinesischen Sternbildern assoziiert sind. In der Mitte ist Manjushri (jap. Monju Bosatsu [Monju Bosatsu (jap.) 文殊菩薩 Bodhisattva Manjushri; Schüler des historischen Buddha]), Bodhisattva [Bodhisattva (skt.) बोधिसत्त्व „Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)] der Weisheit, auf seinem Löwen zu sehen, darunter der Planet Saturn (jap. Doyōsei [Doyōsei (jap.) 土曜星 wtl. Erdplanet, Saturn]). Während die chinesischen Sternbilder jeweils durch eine mehr oder weniger bekannte buddhistische Gestalt repräsentiert sind (Saturn etwa hat die Gestalt des Königs der Unterwelt, Enma [Enma (jap.) 閻魔 skt. Yama; König oder Richter der Unterwelt; auch Enra; meist als Enma-ten oder Enma-ō angesprochen]), haben die „westlichen Sternzeichen“ ihre hierzulande bekannte Form zum Großteil behalten.

Edo-Zeit, 18.- 19.Jh. Museum of Fine Arts, Boston.

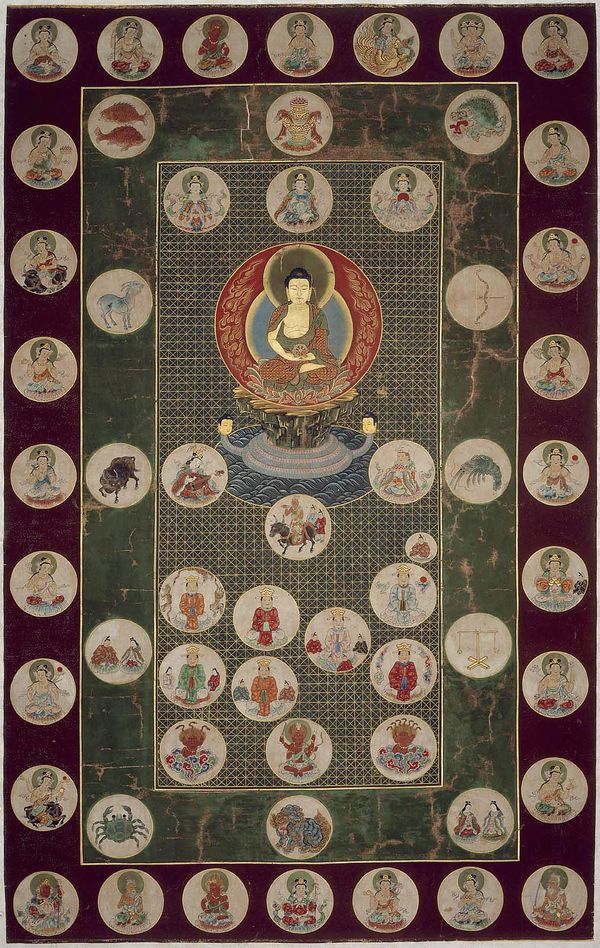

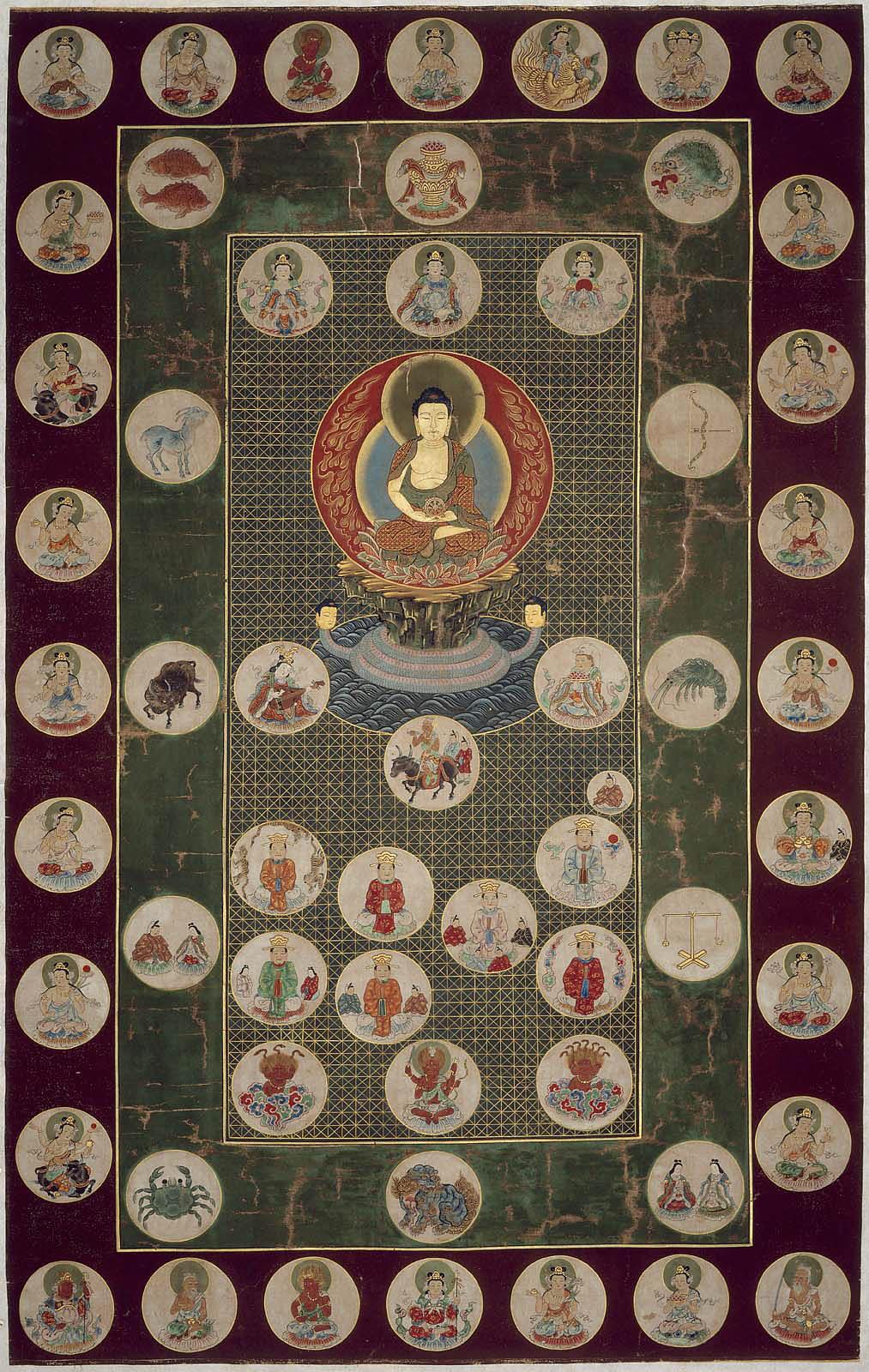

Diese Abbildung nennt sich Sternen Mandala und zeigt ein ähnliches Schema. In der Mitte sieht man den buddhistischen Weltenberg Sumeru [Sumeru (skt.) सुमेरु Weltenberg des indisch-buddhistischen Universums, üblicherweise sanduhrförmig dargestellt; auch: Meru (jap. Shumisen 須弥山)] (jap. Shumisen [Shumisen (jap.) 須弥山 Buddhistischer Weltenberg; skt. Meru oder Sumeru;]), auf dem Buddha [Buddha (skt.) बुद्ध „Der Erleuchtete“ (jap. butsu, hotoke 仏 oder Budda 仏陀)] mit dem Rad der Lehre in Händen trohnt. Den Sanduhr-förmigen Weltenberg umgibt ein Ozean (in dessen südlichem Teil die bekannte Welt einen eigenen Kontinent namens Jambudvipa [Jambudvīpa (skt.) जम्बूद्वीप „Rosenapfelland“, in der trad. indischen Kosmologie: Kontinent der irdischen Welt südlich des Weltenbergs Sumeru (jap. Enbudai 閻浮提)], jap. Enbudai [Enbudai (jap.) 閻浮提 skt. Jambudvipa. Kontinent der irdischen Welt in der trad. indischen Kosmologie. Im Buddhismus Kontinent südlich des Weltenbergs Sumeru], bildet, der hier aber nicht abgebildet ist). Rund um den Weltenberg scharen sich die Neun Planeten sowie die sieben Sterne des Großen Wagens (hokuto [hokuto (jap.) 北斗 Sternbild des Großen Wagens (chin. Nördlicher Schöpflöffel)]). In einem weiteren Kreis finden sich wieder die Sternzeichen der westlichen Astrologie. Im äußersten Bereich sind schließlich die 28 chinesischen Sternbilder zu sehen.

Sukuyōdō

Die obigen Darstellungen und die entsprechenden Methoden der buddhistischen Astrologie werden als sukuyō-dō [sukuyō-dō (jap.) 宿曜道 wtl. Weg der Sternbilder und Planeten; indisch-chinesisches astrologisches System, das vor allem im esoterischen Buddhismus (mikkyō) gepflegt wurde], Weg der Sternbilder und Planeten, bezeichnet und gehen auf ein apokryphes Sutra der Sternbilder (Sukuyō-kyō [Sukuyō-kyō (jap.) 宿曜経 Sutra der Sternbilder]) zurück. Der volle Titel lautet in etwa „sutra [sūtra (skt.) सूत्र „Faden“, Lehrrede des Buddha, kanonische Schrift (jap. kyō 経 oder kyōten 経典)] der von guten und schlechten Tage gemäß den Sternbildern, wie sie von Bodhisattva Manjushri [Mañjuśrī (skt.) मञ्जुश्री Bodhisattva der Weisheit (jap. Monju 文殊)] und diversen Weisen erklärt wurden.“ Manjushri ist also nicht zufällig auf dem Bild aus der Heian-Zeit abgebildet. Er wurde offenbar als der Entdecker astrologischer Geheimnisse angesehen.

Das Sutra selbst lässt sich bis zum großen Übersetzer Amoghavajra [Amoghavajra (skt.) अमोघवज्र 705–774; buddh. Mönch aus Samarkand, Autor und Übersetzer zahlreicher Schriften des esoterischen Buddhismus aus dem Sanskrit ins Chinesische; chin. Bukong Jingang (jap. Fukū Kongō 不空金剛)] (705–774) zurückverfolgen. Dieser übertrug v.a. Texte des esoterischen Buddhismus (mikkyō [mikkyō (jap.) 密教 esoterischer Buddhismus, Tantrismus; wtl. geheime Lehre; Gegenstück zu kengyō; in Japan vor allem durch den Shingon, aber auch durch Teile des Tendai Buddhismus vertreten]) aus dem Sanskrit ins Chinesische. In manchen Fällen, so auch in diesem, ist allerdings unklar, ob tatsächlich ein entsprechendes Sanskrit-Original existierte oder ob es sich nicht um Amoghavajras eigene Schriften handelt.

Zu Amoghavajras „Enkelschülern“ zählte auch Kūkai [Kūkai (jap.) 空海 774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi], der das Sutra der Sternbilder in Japan bekannt machte. Der darauf beruhende Weg der Sternbilder wurde in der Folge vor allem in esoterisch-buddhistischen Kreisen und ihrer aristokratischen Klientel gepflegt, geriet aber mit dem Niedergang des Hofes im japanischen Mittelalter weitgehend in Vergessenheit.

Verweise

Verwandte Themen

Internetquellen

- Butsuzō zui, Ehime University Library

Digitalisierte Ausgabe einer Edo-zeitlichen Bildenzyklopädie buddhistischer (und tlw. nicht-buddhistischer) Gestalten, auf der auch die entsprechenden Darstellungen in Siebold's Japanbeschreibungen [über Internet Archive] beruhen. - Hotoke-sama no sekai (jap.)

Ähnliche Enzyklopädie in moderner Ausführung. Teil der buddhistischen Website Tobi Fudō. Siehe dort u.a. Nijū-kyū, Ku-yōsei und Nijūhachi-shuku. - 文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿曜經. Originaltext des Sutras der Sternbilder in der SAT Daizōkyō Text Database, der digitalisierten Version des Taishō Kanons der Universität Tokyo.

Bilder

- ^ Abbildung der westlichen Tierkreiszeichen in der Bildenzyklopädie Butsuzō zui aus der Edo-Zeit.

Edo-Zeit. Metropolitan Museum of Art, New York (bildbearbeitet). - ^ Abgebildet sind die 12 Tierkreiszeichen (jūni shi) und die „Neun Planeten“ (kuyōsei), die kleinen Figuren im inneren Bereich stellen die chinesischen Sternbilder dar. In der Mitte befindet sich Bodhisattva.

Tōji no mikkyō zuzō (Bildwerke des Tōji Tempels; Ausstellungskatalog), 1999, Abb. 12.

- ^ In der Mitte thront Buddha auf dem Weltenberg Shumisen, um den Berg herum sind die Neun Planeten sowie die Sterne des Großen Wagens zu sehen. Außerhalb befinden sich die westlichen Sternzeichen und die chinesischen Sternbilder.

Edo-Zeit, 18.- 19.Jh. Museum of Fine Arts, Boston.

Glossar

- Amoghavajra (skt.) अमोघवज्र ^ 705–774; buddh. Mönch aus Samarkand, Autor und Übersetzer zahlreicher Schriften des esoterischen Buddhismus aus dem Sanskrit ins Chinesische; chin. Bukong Jingang (jap. Fukū Kongō 不空金剛)

- Bodhisattva (skt.) बोधिसत्त्व ^ „Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

- Butsuzō zui 仏像図彙 ^ buddh. Bildenzyklopädie von Tosa Hidenobu, 1783.

- Enbudai 閻浮提 ^ skt. Jambudvipa. Kontinent der irdischen Welt in der trad. indischen Kosmologie. Im Buddhismus Kontinent südlich des Weltenbergs Sumeru

- Jambudvīpa (skt.) जम्बूद्वीप ^ „Rosenapfelland“, in der trad. indischen Kosmologie: Kontinent der irdischen Welt südlich des Weltenbergs Sumeru (jap. Enbudai 閻浮提)

- Monju Bosatsu 文殊菩薩 ^ Bodhisattva Manjushri; Schüler des historischen Buddha

- nijū hasshuku 二十八宿 ^ Die 28 Stationen des Mondes am Nachthimmel, aufgeteilt in vier mal sieben Gruppen nach den vier Himmelsrichtungen; Einteilung des Sternenhimmels

- Sukuyō-kyō 宿曜経 ^ Sutra der Sternbilder