Mythen/Daemonen/Tengu

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Mythen/Daemonen/Tengu.

Tengu und Oni

Wie bereits erwähnt, lässt sich die Welt des Über·sinn·lichen in Japan grob in Totengeister (

Totengeist

Der Begriff „yūrei“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) und Fabelwesen (

Fabelwesen, Geisterwesen, Gespenster

Der Begriff „yōkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) unter·teilen. Beide Gruppen unter·scheiden sich insoferne von etablierten „Göttern“ (

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Gottheiten oder buddhistische Manifestationen), als sie sich gegen·über der mensch·lichen Ge·sell·schaft auf der gleichen hierarchischen Ebene be·finden. Sie mögen zwar einige Fähig·keiten besitzen, die Menschen nicht haben, treten aber für ge·wöhn·lich nicht als Herr·scher über die Menschen, sondern eher als Konkurrenten auf. Sie begehren menschliche Güter, fühlen sich von mensch·licher Schön·heit körperlich ange·zogen und sind in manchen Fällen sogar bereit, be·stim·mten Menschen zu dienen. Aller·dings sind die Grenzen zur Welt der Götter fließend. Besonders mächtige Figuren aus der Welt des Übersinnlichen können gott·ähnliche Ver·ehrung genießen oder als Boten zwischen Göttern und Menschen fungieren. Auf dieser Seite wird auf zwei Gruppen von Fabelwesen näher eingegangen, nämlich auf tengu und oni.

Tengu

Japanische

wtl. Himmelshund; vogelartiger oder geflügelter Kobold, meist in den Bergen

Der Begriff „tengu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

treten in zwei Hauptvarianten auf: Lang·nasen-Tengu und Krähen Tengu. Beide besitzen einen menschlichen Körper und können fliegen, bzw. sich augen·blick·lich von einem Ort zum anderen „beamen“. Für ge·wöhn·lich tragen auch beide Arten von Tengu die traditionelle Tracht der Bergasketen (

Der Begriff „yamabushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), mit denen sie eine ge·mein·same Begabung für magische Künste ver·bindet. Ähnlich wie die yamabushi sind Tengu immer eher un·heimlich, dabei aber nicht not·wendigerweise böse oder arglistig.

Langnasen Tengu

Langnasen-Tengu werden auf Japanisch oft als Groß-Tengu, Krähen Tengu da·gegen als Klein-Tengu be·zeichnet. Lang·nasen Tengu scheinen demnach eine höhere Kaste innerhalb der Tengu-Gesellschaft zu bilden. Was als erstes an ihnen auf·fällt, ist die phallische Form ihrer Nase. Dass diese in der Tat sexuelle Assoziationen weckte, lässt sich u.a. an Shunga-Bildern der Edo-Zeit erkennen, doch wird diese Assoziation im ja·pa·nischen Kontext nicht als obszön empfunden. Ähnlich wie im Fall des Glücksgottes

Glücksgott, Gott des Langen Lebens

Der Begriff „Fukurokuju“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

wird der Phallus eher als Symbol der Frucht·bar·keit oder all·gemein des Glücks ver·standen. Auf·grund dieser Logik waren Phallus-Kulte und phallische religiöse Symbolismen im vormodernen Japan weit verbreitet.

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Mythen/Daemonen/Tengu.

Die lange Nase und das rote Gesicht des Tengu legen weiter die Ver·mutung nahe, dass sich seine Ge·stalt auf das Bild der Europäer in Japan zurück·führen lässt. Doch gab es den lang·nasigen Tengu bereits vor dem 16. Jh., als es in Japan zur intensiven Kontakt·nahme mit europäischen Händlern und Missionaren kam. Möglicher·weise wurden die Langnasen-Tengu aber dem Er·scheinungs·bild der „südlichen Barbaren“ (wie die Europäer in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit genannt wurden) angepasst.

Schließlich könnte die Nase der Tengu auch einfach aus dem Schnabel ent·standen sein, mit dem die frühesten Tengu-Ge·stalten aus·gestattet sind und der wiederum mit ihren Flug·künsten in Verbindung steht.

Krähen-Tengu

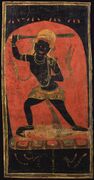

Vorlage:Galerie1 In Indien gibt es die Gestalt des Vogelmenschen Garuda, die mit dem Bud·dhis·mus auch in Japan bekannt wurde. Garudas sind halb gött·liche, halb tierische Wesen mit großen Zauber·kräften, ähnlich den Schlangen (in Indien als Naga-Gottheiten verehrt), mit denen sie eine er·bitterte Feindschaft verbindet. Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Mythen/Daemonen/Tengu.

In der ältesten Theaterkunst Japans, dem höfischen Gigaku, werden u.a. Garuda Masken (jap.

Der Begriff „karura“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) ver·wendet. Nachdem diese durch·aus Ähnlichkeiten mit späteren Tengu-Dar·stel·lungen haben, ist es denkbar, dass zwischen diesen Fabel·wesen ein Zu·sammen·hang besteht. Frühe bildliche Tengu-Darstellungen (etwa die des diabolischen Zegai-bō, unten Mitte) zeigen jeden·falls einen Krähen-Tengu. Erst später setzte sich dagegen die Auf·fassung durch, dass nur die minderen Tengu vogel·gestaltig seien. Gleichzeitig sollen alle Tengu aus Eiern schlüpfen.

Wortbedeutung

Tengu bedeutet wtl. „Himmelshund“, doch mit Hunden haben diese geflügelten Wesen wenig zu tun. Die Be·zeich·nung leitet sich vom Chinesischen tiangou ab und bezog sich ur·sprüng·lich auf unerklärliche Himmels·er·schei·nungen wie z.B. Kometen oder Sonnenfinsternisse, die einem schwarzen „Himmelshund“ zu·ge·schrieben wurden. In dieser Bedeutung findet sich der Begriff tengu auch schon im japanischen

Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)

Der Begriff „Nihon shoki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(720). Tengu mit den heute bekannten Charakteristika treten aller·dings erst Ende der

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit in Er·schei·nung. Wie sich die Transformation des chinesischen Himmelshundes in diese spezifisch ja·pa·nische Gestalt vollzog, ist weit·gehend un·klar. Zweifel·los haben auch Mythen- und Sagenmotive , die ur·sprüng·lich nichts mit dem chinesischen tiangou zu tun hatten, zu seiner Entstehung beigetragen.

Tengu und Mönche

Tengu gehören nicht allein ins Reich der Märchen und Sagen, sondern spielen auch in religiösen Legenden eine wichtige Rolle. Die frühesten Tengu Legenden aus dem

„Geschichten aus alter und neuer Zeit“ (12. Jh.); umfangreiche Sammlung von Geschichten und Anekdoten, meist aus einem buddhistischen Kontext

Der Begriff „Konjaku monogatari“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

handeln zumeist von bud·dhis·tischen Mönchen, die vom rechten Weg ab·kommen um schließ·lich zu Tengu zu werden, oder von Tengu, die ver·suchen Mönche vom richtigen Weg ab·zu·bringen. In anderen Quellen, etwa dem Tengu zōshi (1296), er·scheint die Existenz eines Tengu als karmische Konsequenz über·mäßiger klerikaler Arroganz. Tengu reflektieren somit ein ambivalentes Bild des bud·dhis·tischen Klerus und bilden besonders in der Blüte·zeit des japanischen Buddhismus, im Mittelalter, eine Projektions·fläche für die Kritik am buddhistischen Mönchs·stand. Es gibt aber auch Legenden von Adeligen und Kaisern, die auf·grund ihres Hochmuts als Tengu enden.

Vorlage:Galerie1 Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Mythen/Daemonen/Tengu.

Im Lauf der Zeit festigte sich die Assozitiation der Tengu mit den be·reits erwähnten

Der Begriff „yamabushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. In vielen Legenden ist die Trenn·linie zwischen diesen stets ein wenig un·heim·lichen Bergasketen und den Tengu kaum zu ziehen. Seit der Edo-Zeit werden die Tengu üb·licher·weise auch in der Tracht der yamabushi, er·kenn·bar an der charakteristischen Kopf·be·deckung, dar·ge·stellt. Durch die Assoziation mit den yamabushi rückte offen·bar die Identifikation von Tengu und hoch·rangigen Klerikern in den Hinter·grund. Dagegen können yamabushi-artige Tengu auch positive Züge an·nehmen, vor allem dann, wenn sie analog zu den Bergasketen als tüchtige Kämpfer und Meister der Kriegskünste auf·treten. So soll etwa einer der be·rühmtesten japanischen Helden, Minamoto no Yoshitsune, in seiner Jugend die Kunst des Schwertkampfes von einem Tengu namens Sōjōbō er·lernt haben. Der Namen bedeutet wörtlich nichts anderes als „Abt-Mönch“ und es mag sein, dass eine Art yamabushi den historischen Kern dieser Legende bildet.

Tengu-artige Gottheiten

Immer wieder stößt man in Tempeln und Schreinen auf Tengu Abbildungen. Im all·ge·meinen handelt es sich bei der·artigen religiösen Gebäuden um Kult·stätten des

Der Begriff „Shugendō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, also des spezifischen Kults der yamabushi. Die yamabushi wurden also nicht nur mit Tengu assoziiert, sie ver·ehrten ihrerseits auch Gottheiten in Tengu-Gestalt.

Izuna Gongen

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Mythen/Daemonen/Tengu.

Der

Berg Takao, rel. Zentrum im Westen Tōkyōs

Der Begriff „Takao-san“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, ein Berg am östlichen Stadtrand Tokyos, ist eines dieser tradi·tionellen Zentren des Shugendō. Es gibt hier sowohl einen Tempel als auch einen Schrein, in dem die Gottheit

Der Begriff „Izuna Gongen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

verehrt wird.

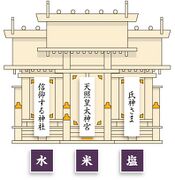

Bildquelle: Informationsbroschüre des Takao-san

Izuna Gongen erscheint auf den Talismanen (

Amulett oder Talisman in Gestalt eines symbolischen Zeichens, meist aus Papier; auch shinsatsu; das Zeichen 札 kann auch „Geldschein“ bedeuten, wird dann aber sinojap. satsu ausgesprochen;

Der Begriff „o-fuda“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) von Takao in Gestalt eines Karasu Tengu, der auf einem weißen Fuchs reitet. Schwert, Schild und Flammen·nimbus erinnern an

Der Begriff „Fudō Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, der ja tat·säch·lich auch im Shugendō eine zentrale Rolle spielt. Zu·dem deutet das fuchs·artige Reittier (das in der japanischen Folklore übrigens auch unter dem Namen Izuna auftaucht) auf eine Ver·bindung mit Inari/ Dakini hin. Ver·schiedene esoterische Gott·heiten wurden also mit der Gestalt des Tengu zu einer neuen Gottheit ver·schmolzen. Ganz ähnliche kombi·nierte Gott·heiten finden sich im Shugendō auch unter anderen Namen, etwa unter der Be·zeich·nung Akiba Gongen (s. Abb. rechts). Viele dieser Shugen·dō-Götter standen im übrigen mit Schulen der Kriegs·künste und magischen Kampf·techniken in Ver·bindung, die wiederum von den yamabushi betrieben wurden.

Sarutahiko

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Mythen/Daemonen/Tengu.

In den alten Mythen begegnen wir der Gottheit

Der Begriff „Sarutahiko“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, einem wilden Gesellen, der dem Tross des vom Himmel herabsteigenden Enkels der Sonnengottheit (

Der Begriff „Ninigi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) einigen Respekt einflößt, sich aber schließ·lich als Führer anbietet und dafür die Göttin

mythologische Gottheit, Ahnherrin des Theaters

Der Begriff „Ame no Uzume“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

zur Gattin erhält. Er ist laut Be·schrei·bung des Nihon shoki von hühnen·hafter Gestalt und hat eine acht-Hand-lange Nase. Auf rezenten Ab·bildungen (z.B. Abb. rechts) wird er meist in Tengu-Gestalt dar·ge·stellt. Auch in Schreinfesten zu Ehren Sarutahikos wird er durch Tänzer mit Tengu-Masken repräsentiert. Durch seine mytho·logische Rolle als wege·kundiger Führer bot sich Sarutahiko über·dies als Identifikations·figur für die zahl·reichen lokalen „Wegegötter“ (

Wegegott, auch sae no kami; volksrel. Figuren, manchmal in phallischer Form

Der Begriff „dōsojin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) an, die es vor allem in vor·moderner Zeit gab. Diese Wege·götter stehen wiederum häufig im Zentrum von Phalluskulten, was viel·leicht wieder Sarutahikos lange Nase erklärt. Es gibt, mit einem Wort, ein Viel·zahl von möglichen Beziehungen zwischen Bergkulten, Wegegöttern und Frucht·bar·keits·riten und sogar Kriegskünsten einer·seits sowie Sarutahiko und den Tengu anderer·seits. Dass all diese Figuren und Kulte im Laufe der Zeit mit·ein·ander assoziiert wurden, steht außer Zweifel. Wie sich diese Assoziationen aber historisch ent·wickelten, ist nach wie vor ungewiss.

Dämonen (oni)

In Japan gibt es eine Kategorie von bösen Geistern oder Dämonen namens

Dämon, „Teufel“; in sino-japanischer Aussprache (ki) ein allgemeiner Ausdruck für Geister

Der Begriff „oni“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Sie sind von menschen·ähnlicher Gestalt, tragen jedoch Hörner, raub·tier·artige Zähne und Krallen. Ihre Haut ist manchmal feuer·rot, manchmal aber auch grün oder blau. Der typische oni ist außerdem mit einem eisen·be·schla·genen Knüppel (kanabō) und einem Lendenschurz aus Tigerfell ausgestattet.

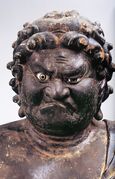

Diese Ikonographie geht möglicherweise auf jene buddhistischen Dämonen zurück, die u.a. die un·dank·bare Aufgabe haben, den Vier Himmelswächtern (

wtl. Vier Himmelskönige, die aber eher als Himmelswächter auftreten und jeweils eine Himmelsrichtung beschützen; angeführt von Bishamon-ten, dem Wächter des Nordens; der Ausdruck wird auch für diverse Gruppen von vier Kriegern angewendet

Der Begriff „Shi-Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) als Podest zu dienen. Oni ähneln aber auch den Folterknechten (

Folterknechte der buddhistischen Hölle

Der Begriff „gokusotsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) der bud·dhis·tischen Hölle (s. Höllendarstellungen). Diese erinnern wiederum in vielerlei Hinsicht an christliche Teufel, obwohl die religiöse Ideologie hinter diesen Dar·stel·lungen eine andere ist: Während christliche Teufel „böse“ sind und dem Willen Gottes zu·wider·handeln, sind die bud·dhis·tischen Folterknechte ein „notwendiges Übel“ und tun nichts anderes als ihre Pflicht (zumindest solange sie ihren Dienst in der Hölle ver·richten). Psychologisch macht das aber kaum einen Unterschied: Oni wie Teufel sind Gegen·spieler der Menschen und werden als Menschen mit tierischen De·formationen (Hörner, Reißzähne, Klauen) dargestellt.

Im Gegensatz zum europäischen Teufel, der seine Gestalt in erster Linie einer Mischung aus Mensch und Ziegen·bock verdankt, sollen die tierischen Elemente der oni vor allem dem Rind und dem Tiger ent·nommen sein. Dies rührt nach einer Er·klärung des Edo-zeitlichen Malers und Ge·spenster·forschers Toriyama Sekien daher, dass Rind und Tiger im System der Tierkreiszeichen für den Nord·osten (in der traditionellen Kalenderkunde ushitora, also „Rind-Tiger“ genannt) stehen. Der Nord·osten wiederum ist nach einer alten geomantischen Vor·stellung aus China jene Himmelrichtung, aus der die Dämonen üblicher·weise kommen, und wird dem·ent·sprechend auch als „Dämonentor“ (

„Dämonentor“, Nord-Osten; nach alter Vorstellung die Richtung, aus der die Dämonen kommen

Der Begriff „kimon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) be·zeichnet. Es mischen sich also auch in den oni buddhistische und chinesische Elemente, die zu einer charakteristischen japanischen Figur verschmolzen wurden.

Der vielleicht berühmteste oni der japanischen Sagenwelt ist Shuten Dōji. Er haust in den Bergen und raubt vor·zugs·weise schöne Frauen, die er und seine Spieß·gesellen versklaven und schließ·lich auf·fressen. Einem tapferen Krieger und seinen vier Vasallen gelingt es zu·guter·letzt, Shuten Dōji zur Strecke zu bringen. Diese Geschichte wird seit dem Mittel·alter in un·zähligen Varianten erzählt. Sie präsentiert den oni als einen Dämonen, der absolut böse und gefährlich, jedoch nicht un·be·sieg·bar ist. Es gibt aber auch Gestalten, die genauso wie oni aussehen, aber keines·wegs absolut böse sind, nämlich die Wind- und Donnergötter. Das Aussehen allein sagt also noch nicht, ob es sich wirklich um einen furcht·baren Dämon handelt oder nicht. Im übrigen haben sich die furcht·ein·flößenden Züge der oni mit der Zeit immer mehr ab·ge·nützt, sie werden zu·nehmend eher als ruppige Barbaren denn als schreckliche Monster dar·gestellt. Auf Edo-zeitlichen ukiyoe wirken sie eher komisch als dämonisch.

Noch heute treten oni-artige Masken bei zahlreichen ländlichen Volksfesten (

religiöses (Volks-)Fest

Der Begriff „matsuri“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) in Erscheinung, die wiederum er·staun·lich stark an alpine „Perchtenläufe“ und ähnliche Prozessionen teufel·artiger Gestalten erinnern. In beiden Fällen ver·körpern die Masken den Winter, der rituell ver·trieben werden soll. Ab·gesehen von der·artigen matsuri folgen die meisten Japaner auch heute noch dem Brauch, am 3. Februar, dem letzten Tag des Winters (setsubun), die bösen Dämonen mit ge·trock·neten Soyabohnen und dem Ruf „oni wa soto, fuku wa uchi“ („Raus mit den oni, rein mit dem Glück“) aus ihren Häusern zu treiben. Bis·weilen setzt ein Familien·mitglied dann eine selbst·ge·bastelte oni-Maske auf und lässt sich von den Kindern verscheuchen.

Links

- Tengu (en.)

Ausführliche Darstellung auf Wikipedia. - Tengu, the Slayer of Vanity, Mark Schumacher (en.)

Tengu - Seite von A-Z Dictionary of Japanese Buddhist Statuary. - Information and Theory about Tengu and Karasu (en.)

Spiritistisch angehauchte Tengu - Seite mit interessanten Bildbeispielen. [Über Internet Archive , 2010/8] - Izuna Gongen, Itō Satoshi (en.)

Artikel zu Izuna Gongen in der Encyclodedia of Shinto. - Gazu hyakki yakō (jap.)

Gespenster-Enzyklopädie von Toriyama Sekien auf Wikipedia. Über Wikipedia Japan sind die Illustrationen aller vier Bände zu betrachten. - The Obakemono Project, S.H. Morgan (en.)

Gut recherchierte japanische Gespensterkunde, teilweise im Manga-Stil illustriert.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

- ^ Riesen-tengu am Eingang der Tempelanlage von Kurama im Norden Kyōtos, wo sich u.a. ein traditionelles Zentrum des tengu-Glaubens befindet.

Wada Yoshio, 2002 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Dieser tengu ist mit einem typischen Emblem ausgestattet: Einem magischen Fächer aus Vogelfedern (ha-uchiwa). Außerdem trägt er das Gewand eines Bergasketen (yamabushi) mit der typischen Kopfbedeckung tokin.

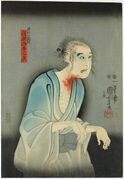

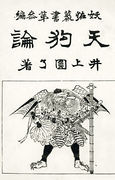

20. Jh. Takada Yoshikazu, Flickr, 2018. - ^ Titelblatt von Tengu-ron, einem Werk des buddhistischen Philosophen Inoue Enryō (1858-1919), der sich die Bekämpfung des volkstümlichen Glaubens an yōkai, darunter auch tengu, zum Ziel setzte.

1916. National Diet Library, Tokyo. - ^ Maske des tengu-artigen Gottes Sarutahiko bei einer religiösen Tanzperformance (kagura).

kuusounomori.sakura, jp. - ^ Der mythologische Gott Sarutahiko mit tengu-ähnlicher Nase und dem Gewand eines yamabushi. Das Bild erschien in einer Serie von Illustrationen zu Amaterasus Austritt aus der Höhle (daher auch Hahn und Henne), obwohl Sarutahiko im ursprünglichen Mythos damit gar nichts zu tun hat. Siehe auch Ame no Uzume.

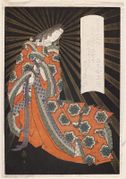

Werk von Totoya Hokkei (1780–1850). Edo-Zeit, 1820er Jahre. Museum of Fine Arts, Boston. - ^ Die mythologische Gottheit Sarutahiko wird üblicherweise als hühnenhafter tengu mit wildem, weißen Haar dargestellt. Hier eine Szene eines bekannten Schreinfestes in Shimokitazawa, Tokao.

2012. Balbo42, flickr, 2012. - ^ Tengu in der Kleidung eines Kriegermönchs, auf einem Wildschwein reitend.

Der dargestellte tengu ist Atago Tarō-bō, ein berühmter tengu, der auf dem Berg Atagoyama im Westen Kyōtos zuhause ist. Er wird dort mit Jizō Bosatsu assoziiert, was den charakteristischen Pilgerstab in seiner Hand erklärt. Der Sage nach hält sich dieser tengu häufig auf der „tengu-Kiefer“ (tengu no matsu) des Tempel Sairin-ji auf, von dem dieses Bild stammt. Wie Berg Atago selbst ist der Tempel eng mit dem Shugendō, dem Glauben der yamabushi, verbunden. Atago Tarō-bō wurde und wird hier als Beschützer vor Brandkatastrophen angebetet.

Werk von Kaihō Yūtoku. Späte Edo-Zeit, 19. Jh. Saichō to Tendai no kokuhō (Saichō und die Nationalschätze des Tendai Buddhismus). Tōykō 2006 (Ausstellungskatalog), Abb. 234. - ^ Krähen-Tengu (karasu tengu) in modernem Design.

Bildquelle: thetengu.com, offline. - ^ Geist in Gestalt eines tengu, mit Flügeln und langer Nase. Er trägt einen überdimensionalen Pilgerstab, sowie eine Mundorgel (shō) als Kopfbedeckung. Die Abbildung entstammt einer ziemlich detailgetreuen Kopie der „Parade der Hundert Geister“ (hyakki yakō) aus dem 16. Jahrhundert, in der religiöse Gebrauchs- bzw. Zeremonialgegenstände zum Leben erwachen. Es könnte dies die Zeit und der Kontext sein, worin sich die Standarddarstellung der langnasigen tengu etablierte.

Edo-Zeit. Waseda University Library. - ^ Gruppe von Monstern aus der „Parade der Hundert Geister“ (hyakki yakō). Ein Geist hat die Gestalt eines tengu, mit Flügeln und schnabelartiger Nase. Er trägt ein Bündel von buddhistischen Sutren-Rollen als Kopfbedeckung. Die Darstellung get auf ein Original aus dem 16. Jh. zurück.

Edo-Zeit. Waseda University Library. - ^ Älteste japanische Statue eines karura (Skt. Garuda), eine Vogelmensch, der mit dem Buddhismus aus Indien nach Japan importiert wurde. Im Hinduismus dient Garuda als Reittier des Gottes Vishnu. Die Statue besteht aus Lehm, der außen durch Lack gehärtet und modelliert ist (eine typisch Nara-zeitliche Technik).

Nara-Zeit. Kōfuku-ji. - ^ Statue des Königs der karura, ein indischer Vogelmensch (Garuda), der hier als einer von 28 Beschützern des Buddhismus abgebildet ist. Die Gruppe ist zusammen mit tausend Kannon-Statuen Teil des Figurenensembles der Sanjūsangen-dō in Kyōto und wurde Anfang des japanischen Mittelalters angefertigt. Die Figur weist große Ähnlichkeiten mit den ebenfalls zu dieser Zeit erstmals abgebildeten karasu tengu auf und dürfte deren Darstellung wohl inspiriert haben.

Werk von Kei-Schule (?). Kamakura-Zeit. Sanjūsangen-dō. - ^ Der Vogelmensch Garuda (jap. karura) als Maske des höfischen gigaku-Theaters. Teil einer Sammlung von 31 Masken aus der Asuka-Zeit. Die Figur hält eine Wunsch-Perle (nyoi no tama) im Schnabel.

Asuka-Zeit, 7. Jh. e-Museum, bildbearbeitet. - ^ Die Maske des Vogelmenschen Garuda (jap. karura) repräsentiert eine Figur des höfischen gigaku-Theaters, das bereits in der Nara-Zeit existierte. Laut Inschrift wurde diese Maske bei der Inauguration des Großen Buddha in Nara (752) verwendet.

Nara-Zeit, 8. Jh. Musee Guimet, Paris. - ^ Gigaku-Maske eines Dämonen aus den Kunlun Bergen in Nord-China (jap. konron) am Rande der zivilisierten Welt, wovon die Maske ihren Namen hat. Es handelt sich um eine von 31 Masken gigaku-Masken aus dem 7. Jahrhundert, die bis heute im ältesten Schatzhaus Japans überdauert hat. Die Figur des Konron repräsentiert einen Bösewicht, der sich an die weibliche Hauptfigur heranmacht. Die Maske selbst könnte eine Inspirationsquelle für die späteren tengu-Maske darstellen.

Asuka-Zeit, 7. Jh. e-Museum. - ^ Maske eines „Straßenfegers“ (chidō 治道), eine von 31 bekannten gigaku-Masken aus dem 7. Jahrhundert. Die Maske trägt eindeutig europide exotische Züge, insbesondere eine überlange Nase und ein rötliches Gesicht. Beide Merkmale zeichnen auch spätere tengu-Masken aus. Es soll sich bei chidō um eine positiv besetzte priesterliche Figur gehandelt haben.

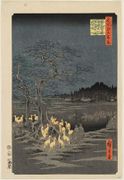

Asuka-Zeit, 7. Jh. e-Museum. - ^ Gefangennahme und Züchtigung des Zegaibō, eines tengu aus China, durch Tempelknaben auf Berg Hiei. Illustration einer mittelalterlichen Legende, die von einem chinesischen tengu erzählt, der im Jahr 966 Japan besucht, um sich hier mit den wunderkräftigsten Mönchen auf Berg Hiei zu messen. Er erleidet dabei drei mal hintereinander herbe Demütigungen. Schließlich erbarmen sich japanische tengu ihres Kollegen, pflegen ihn gesund und schicken ihn zurück nach China.

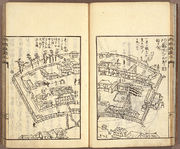

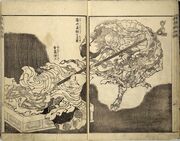

Muromachi-Zeit, 1354. Saichō to Tendai no kokuhō (Saichō und die Nationalschätze des Tendai Buddhismus). Tōykō 2006 (Ausstellungskatalog), Abb. 221. - ^ Das Tengu zōshi, ein aus mehreren illustrierten Bildrollen zusammengesetztes Werk, bringt in seinen Lehrerzählungen die Existenz als tengu mit den typischen Verfehlungen des Mönchsstandes, vor allem Arroganz und Hochmut, in Zusammenhang. In dieser Szene sind Mönche aus verschiedenen Schulen des mittelalterlichen Buddhismus durch ihre Schnäbel als tengu zu erkennen. Sie beschließen, sich wieder der Lehre des Buddha zuzuwenden, um ihren tengu-Status zu überwinden. Die folgenden Szenen der Bildrolle zeigen, wie tengu Tempel errichten, um im letzten Bild als Menschen aufzutreten (Wakabayashi 2002, S. 55–56).

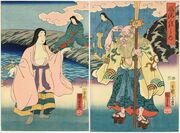

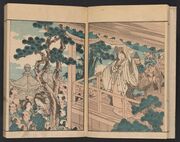

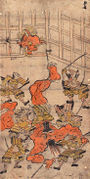

Kamakura-Zeit, 1296. Cultural Heritage Online. - ^ Tengu-Meister Sōjōbō beobachtet die Fortschritte seines Schützlings Ushiwakamaru (Minamoto no Yoshitsune), der sich in der Schwertkunst (Holzschwert) mit jungen Krähen-tengu misst. Der berühmte Feldherr Yoshitsune (1159–1189) war Halbwaise und verbrachte seine Kindheit im Tempel Kurama nördlich von Kyōto, in dessen Nähe der tengu Sōjōbō gehaust haben und Yoshitsune (bzw. Ushiwakamaro, wie er als Kind hieß) in der Kunst des Schwertkampfs zur Perfektion gebracht haben soll. Yoshitsune ist einer der beliebtesten Helden Japans. Das Motiv seines Schwerttrainings bei den tengu wurde von den ukiyo-e-Künstlern der Edo Zeit häufig dargestellt.

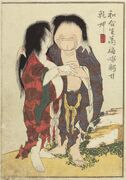

Werk von Utagawa Kuniyoshi. Edo-Zeit. Egenolf Gallery. - ^ Langnasen-tengu in der Kleidung eines yamabushi, laut eingeschriebener Beschreibung mit weißem Haar, dunkelrotem Gesicht und hellroter Kleidung. Im Unterschied zu späteren Darstellungen besitzt der tengu hier schwach angedeutete Raubtierzähne und trägt unter seinem Mönchsgewand eine deutlich erkennbare Rüstung. Das Bild ist Teil einer Anthologie berühmter Kunstwerke. Wie in der Erklärung zu diesem Druck angemerkt, handelt es sich um die Reproduktion eines (mittlerweile verschollenen) Portraits des tengu-Meisters Sōjōbō durch Kanō Motonobu (1476–1559), auf der Grundlage einer Traumvision. Das Original wäre somit die älteste bekannte Darstellung eines Langnasen-tengu.

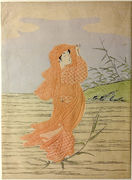

Werk von Ōoka Shunboku. Edo-Zeit. Internet Archive, Smithonian Libraries and Archives. - ^ Der minderjährige Minamoto no Yoshitsune lernt die Kunst des Schwertkampfes bei den tengu.

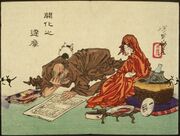

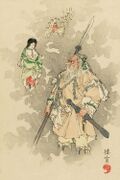

Werk von Utagawa Hiroshige. Edo-Zeit. Colbase. - ^ Gottheit in tengu-Gestalt, als Vogelmensch mit den Attributen des Fudō Myōō und einem weißen Fuchs als Reittier. Wahrscheinlich Izuna Gongen oder Akiha Gongen.

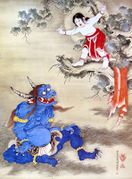

Edo-Zeit, 18. Jh. Minneapolis Institute of Arts. - ^ Eine Feuer-Gottheit des Shugendō, Akiha Gongen, mit dem Schwert und dem Seil des Fudō Myōō ausgestattet und auf einem Fuchs oder Wiesel reitend. Eine ganz ähnliche Gestalt ist Izuna Gongen.

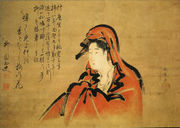

17. Jh. Online Archive of California. - ^ Die tengu-Gottheit Izuna Gongen in einer enzyklopädischen Darstellung aus der frühen Edo-Zeit. In der Illustration ist angemerkt, dass es sich um eine Manifestation des Fudō Myōō handelt, was auch die Attribute Feuernimbus, Schwert und Seil erklärt. Das Reittier, ein weißer Fuchs, verbindet die Gottheit aber auch mit Dakini.

Edo-Zeit, 1690. Ritsumeikan ARC. - ^ Talisman (o-fuda) des Tempels Takao-san in Gestalt des Izuna Gongen, eine Gottheit der Bergasketen (yamabushi).

Bildquelle: Sakigake ichimonji, 2012. - ^ Neben einer Maske sind auf diesem ema auch die für tengu typischen einstegigen geta-Sandalen zu erkennen.

SkylineGTR, flickr 2011. - ^ Dieser tengu befindet sich im Gebälk eines Schreins.

1929. Jake Davies, 2008 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Der Inschrift ist zu entnehmen, dass dieses Bild von einer gewissen Ebara Isshin Bruderschaft anlässlich ihres fünfzigjährigen Bestehens gestiftet wurde. Es handelt sich dabei um eine Laiengruppe (kō 講), möglicherweise Shugendō-Adepten, die gemeinsam das tengu-Zentrum auf Berg Takao regelmäßig besuchen.

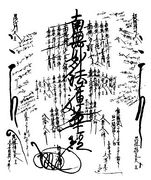

Takao Daisuke, Flickr, 2004. - ^ Großer Talisman (o-fuda) mit der Aufschrift „Bewahrt das Feuer“ (hi no yōjin 日用心) in eigenwilliger Kaligraphie: Das oberste Schriftzeichen enthält Symbole für Sonne und Mond, das mittlere ähnelt einem geflügelten tengu, das unterste besteht aus Vogelköpfen und einem Wunschjuwel. Das Objekt entstammt einem Tempel in Sendai (Nordjapan), wo u.a. der berühmte Date Masamune als Manifestation der tengu-Gottheit Akiha Gongen verehrt wird. Auch die Gabe der ursprünglichen Gottheit, Brände zu verhindern, wurde auf die lokale Manifestation übertragen.

Edo-Zeit. Misaka-dō. - ^ Hängerollbild (o-fuda) mit der Aufschrift „Bewahrt das Feuer“ (hi no yōjin 日用心) in eigenwilliger Kaligraphie. Das Objekt stammt wahrscheinlich aus dem Umfeld des Berges Akiha in Shizuoka, wo derartige Bilder als Schutz vor Brandkatastrophen angeboten werden.

Taishō-Zeit, um 1920. Privatsammlung Johannes Wieninger (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Moderne Statue mit tengu-Maske in einem verschwiegenen Onsen.

20. Jh. Vladimir Vyskocil, flickr, 2013 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Tengu mit Phallusnase. Der Schrein ist auf Frauenkrankheiten und Kinderwünsche spezialisiert. (Siehe dazu auch Phalluskulte.)

万屋満載, 2009. - ^ Erotische Darstellung (shunga) eines lesbischen Paars. Die tengu-Maske dient als Dildo.

Edo-Zeit. Wikimedia Commons. - ^ Ein karasu tengu und ein langnasiger tengu beim Transport.

Werk von Katsushika Hokusai (1760-1849). Edo-Zeit, 19. Jh. Internet Archive. - ^ Iga no Tsubone, eine unerschrockene Hofdame des Tennō Go-Daigo, besänftigt den tengu-Geist eines ehemaligen Vasallen des Tennō, der ungerechtfertigterweise zu Tode kam.

Werk von Tsukioka Yoshitoshi (1839–1892). Meiji-Zeit. Minneapolis Institute of Art. - ^ Der Held Minamoto (Kiso) Yoshinaka (1154–84), beim Kampf mit mehreren tengu.

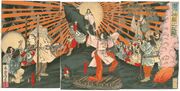

Werk von Tsukioka Yoshitoshi. Edo-Zeit, 1866. Bayerische Staatsbibliothek, MDZ. - ^ Tengu-Party nahe dem Schreintempel von Berg Akiba. Ein hochrangiger Langnasen-tengu wird von Krähen-tengu bedient und unterhalten. Auf diesem Berg in der Präfektur Shizuoka wird auch die Gottheit Akiba Gongen in tengu-Gestalt verehrt.

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Edo-Zeit, 1863. Art Gallery of New South Wales. - ^ Die Darstellung dieses tengu basiert auf einer Vorlage des Gelehrten und Malers Toriyama Sekien (1712–1788) aus dem Jahr 1776.

Frühe Meiji-Zeit, 1881. The British Museum. - ^ Darstellung einer Legende des Konpira Schreins, Shikoku. Dass tengu in der Lage sind, nicht nur sich selbst, sondern auch andere blitzartig verschwinden zu lassen und an einen anderen Ort zu transportieren, dürfte mit ein Grund für den Ausdruck kamikakushi 神隠し, „übernatürliches Verschwinden“, sein, der wtl. „von den kami [hier eher Geister, Dämonen] versteckt“ bedeutet. Diesen Ausdruck gebrauchte man früher vor allem in Zusammenhang mit entsprechenden tengu-Legenden (Nihon kokugo daijiten).

Kagawa Kenritsu Toshokan.

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- Einleitung

- Japan

- Buddhismus:

- Ausbreitung

- Buddh. Lehren

- Shintō:

- Shintō

- Chinesische Einflüsse:

- Yin und Yang

- Zusammenfassung:

- Stereotype

- Weltbild

- 二 Bauten

- 三 Alltag

- Einleitung

- Öffentliche Religion:

- Tempel- & Schreinbesuch

- Glücksbringer

- Opfergaben

- Jahreszyklus

- Volksfeste (matsuri)

- Private Religion:

- Religion und Familie

- Totenriten

- Ahnenkult

- Hausschrein

- Friedhof

- Pilgerschaft

- Religiöse Spezialisten:

- Buddhistische Mönche

- Schreinpriester

- Yamabushi

- 四 Ikonographie

- Einleitung

- Ordnungssysteme

- Buddhas und Bodhisattvas:

- Amida

- Dainichi

- Shaka

- Kannon

- Jizō

- Zornvolle Figuren:

- Myōō

- Wächtergötter

- Populäre Gottheiten:

- Glücksgötter

- Schreingottheiten:

- Shintō-Götter

- Menschen:

- Heilige

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Das Butsuzō zui: Ein ‚illustriertes Kompendium der mystischen Gestalten von Buddhas und Kami‘

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

„Tengu: Japanische Vogelmenschen.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001