Ikonographie/Shinto-Goetter

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Shinto-Goetter.

Darstellungen der Kami

Seit jeher nennt man die einheimischen Götter in Japan

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Doch was kami bewirken, wo sie sich aufhalten und wie sie aussehen, darüber lassen sich im Unterschied zu buddhistischen Gestalten kaum verbindliche Aussagen festmachen. Die Zahl der kami ist per definitionem unbegrenzt: die Mythen sprechen etwa von der Zahl yaoyorozu, wtl. acht Millionen, was aber genauso als „unendlich viel“ aufgefasst werden kann. Tatsächlich können neue kami jederzeit entstehen, ebenso wie alte in Vergessenheit geraten. Obwohl in den Mythen der Unterschied zwischen Göttern und Menschen fließend ist, sind bildliche kami-Darstellungen in realistisch-menschlicher Gestalt aus alter Zeit kaum bekannt. Erst der Einfluss der buddhistischen Kunst brachte es mit sich, dass kami in menschlicher Form dargestellt wurden, allerdings gab und gibt es viel weniger Bilder von kamis als von Buddhas.

Frühe Darstellungen

Einige ur- und frühgeschichtliche Grabbeigaben (so z.B. einige

frühgeschichtliche Grabbeigaben aus Ton, meist in Form einfacher Skulpturen

Der Begriff „haniwa“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Tonfiguren der Kofun-Zeit, 3.–6.Jh.) können als Götterdarstellungen gedeutet werden, doch scheint diese altertümliche Ikonographie mit dem Aufkommen des Buddhismus so vollkommen abgeschafft worden zu sein, dass heute nur noch spekulative Interpretationen über die Verbindung von haniwa und kami möglich sind. Das einzige, was sich in Verbindung mit Götterdarstellungen aus vor-buddhistischer Zeit bis heute erhalten hat, sind spezifisch geformte

heiliges Objekt eines Shintō-Schreins; wtl. „Gottkörper“

Der Begriff „shintai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(Gottkörper). Shintai stellen die Hauptheiligtümer shintoistischer Schreine dar. Sie repräsentieren jedoch streng genommen nicht die Gottheit selbst, sondern stellen ihren Aufenthaltsort in dem jeweiligen Schrein dar.

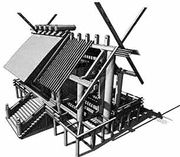

Shintai

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Shinto-Goetter.

Typische shintai sind Spiegel, Schwert und Krummjuwelen (

Krummjuwelen; archaischer Schmuck, Teil der Insignien des Tennō

Der Begriff „magatama“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

). Sie bilden auch die „drei göttlichen Schätze“, die — vor allem in früheren Zeiten — als Insignien der kaiserlichen Macht galten und so den Herschaftsanspruch des

jap. „Kaiser“-Titel, wtl. Herrscher des Himmels

Der Begriff „Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

legitimierten. Shintai können aber auch ganz andere Formen annehmen, z.B. Papieropfergaben (

Papieropfergabe, Zickzack-Papier

Der Begriff „gohei“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) oder figurative Darstellungen. Doch auch in diesem Fall handelt es sich streng genommen nicht um die tatsächliche Gestalt der kami sondern um ihren Wohnort. Vorlage:Galerie1

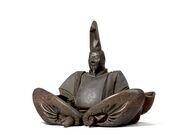

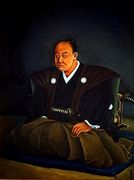

Wenn shintai in menschlicher Form dargestellt werden, so sind sie zumeist wie Hofadelige gekleidet. Das trifft schon auf die archaisch wirkenden Gottheiten des

Matsunoo Schrein (auch: Matsuo Schrein), Kyōto; Hauptgottheiten: Ōyamakui und Nakatsushima-hime

Der Begriff „Matsunoo Taisha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

zu, die als die ältesten Beispiele figurativer kami-Darstellungen gelten. Die männliche Figur (u.r.) hält eine Art Szepter (

Zeremonielles Zepter der Schreinpriester; trad. Emblem von Herrschern und Götterstatuen

Der Begriff „shaku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) in der Hand, das noch heute in Shinto Zeremonien zum Einsatz kommt, ursprünglich aber ein Insignium weltlicher Herrscher war.

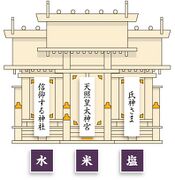

Multiple Identitäten

Was die kami-Ikonographie verwirrend macht, ist unter anderem die Tatsache, dass es oft gar nicht leicht zu erkennen ist, welcher Gott in einem bestimmten Schrein verehrt wird. Größere Schreinanlagen bestehen immer aus mehreren Einzelschreinen, die verschiedenen Gottheiten geweiht sind. Selbst in der Haupthalle eines Schrein können mehrere Gottheiten zu Hause sein oder es existieren mehrere gleichrangige Haupthallen neben einander. Dies ist wohl mit ein Grund, warum Schreine in Japan häufig unter ihrem Ortnamen, nicht unter dem Namen ihrer Gottheit bekannt sind. In früherer Zeit wurde dieser Ortsnamen sogar mit eigenen Gottes-Titeln versehen. Die verschiedenen Gottheiten eines Schreins wurden also auch als eine einzige multiple Gottheit aufgefasst.

Beispiel Kasuga

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Shinto-Goetter.

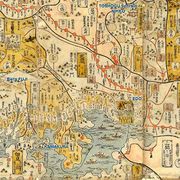

Der

Der Begriff „Kasuga Taisha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

Schrein in

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

ist ein besonders anschauliches Beispiel für multiple Gottheiten. Er wurde als Ahnenschrein der mächtigen Adelsfamilie

mächtigste Adelsfamilie im jap. Altertum

Der Begriff „Fujiwara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

gegründet und birgt vier Hauptgottheiten, die von den Fujiwara als ihre Vorfahren erachtet wurden. Im Mittelalter taucht neben den vier einzelnen Namen aber auch die Gottheit Kasuga

kami-Titel, wtl. Große Leuchtende Gottheit

Der Begriff „Daimyōjin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

auf. Kasuga Daimyōjin wird zwar als Einzelgottheit verstanden und sogar abgebildet, ersetzt die einzelnen kami in Kasuga aber nicht restlos, sondern fasst sie zu einer Art kollektiven Supergottheit zusammen.

Es gibt darüber hinaus auch einige namhafte Zweigschreine des Kasuga Schreins, etwa den

Yoshida Schrein, Kyōto; 859 als Zweigschrein des Kasuga Taisha gegründet; ursprünglich Ahnenschrein der Fujiwara; später Zentrum des Yoshida Shintō

Der Begriff „Yoshida Jinja“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

in Kyoto. Auch er war ursprünglich ein Ahnenschrein der Fujiwara und diente der Verehrung des gleichen Ensembles von vier Göttern. Später wurden auch diese Gottheiten zu einer einzigen verschmolzen, die diesmal den Namen Yoshida Daimyōjin erhielt. Die einzelnen Ahnengötter waren zwar die gleichen wie im Kasuga Schrein, als Ensemble an einem anderen Ort bildeten sie aber eine neue Gottheit.

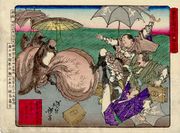

Der mühelose Wechsel von Einzahl und Mehrzahl und das Verschmelzen von mehreren Einzelfiguren zu einer einzigen wird wahrscheinlich jedem, der mit japanischen Manga vertraut ist, bekannt vorkommen. Auch hier vereinigen sich Einzelfiguren zu einem Superhelden, um sich nach gemeinsamen Kampf wieder zu individualisieren. Kann es sein, dass dieser fließende Übergang von einzelpersönlichen und kollektiven Identitäten etwas mit der Bedeutung der Gruppe in der japanischen Gesellschaft zu tun hat? Oder erleichtert die Tatsache, dass es im Japanischen keinen grammatikalischen Unterschied zwischen Singular und Plural gibt, derartige Vorstellungen?

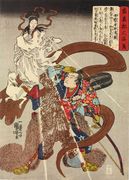

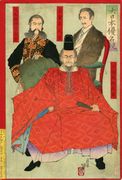

Amaterasu

In der japanischen Mythologie fällt auf, dass weiblichen Figuren eine wichtige, manchmal sogar führende Rolle zukommt. Prominentestes Beispiel ist natürlich die Sonnengottheit

Der Begriff „Amaterasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, aber auch die mythische Kaiserin

mytholog. Herrscherin; Witwe des 14. Tennō, Chūai, und Mutter des Ōjin Tennō

Der Begriff „Jingū Kōgō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

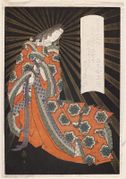

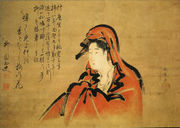

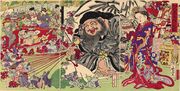

führt zu ihrer Zeit das Zepter über eine ganze Nation. Zur Zeit der Abfassung der Mythen waren weibliche Tenno tatsächlich keine Seltenheit. Im Laufe des japanischen Altertums scheint die Stellung der Frau jedoch schwächer geworden zu sein. Das wirkte sich auch in der Welt der Götter aus. Offenbar tat man sich immer schwerer damit, die wichtigste Ahnengottheit des Tenno in weiblicher Gestalt zu verehren. Auf den seltenen Darstellungen aus dem Mittelalter erscheint Amaterasu daher meist als Mann. Noch in der frühen

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit herrschte die Darstellung von Amaterasu als Jüngling vor. In dieser Zeit wurde der Name Amaterasu Ōmikami im übrigen sino-japanisch

sinojap. Lesung von Amaterasu Ōmikami

Der Begriff „Tenshō Daijin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

ausgesprochen. Erst später, als unter dem Einfluss der

„Lehre des Landes“, Nationale Schule, Nativismus; in der Edo-Zeit entstandene Gelehrtentradition, die ihren Fokus auf das nationale Erbe Japans richtete

Der Begriff „kokugaku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

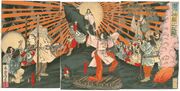

-Gelehrten der einheimische Mythos wieder deutlicher ins allgemeine Bewusstsein trat, etablierte sich die heute gängige Form, wie sie etwa auf dem Holzschnitt rechts zu sehen ist.

Ganz allgemein kann man aus diesen Beispielen schließen, dass die persönliche Identität einer Schreingottheit wesentlich variabler ist als man aus der Sicht einer monotheistischen Religion vermuten würde. In vielen Fällen werden Schreine daher mit ihrem Ortsnamen identifiziert. Selbst der Hauptschrein von Amaterasu, der Ahnenschrein des Tenno in

vormoderne Provinz Ise (heute Präfektur Mie); Stadt Ise; Kurzbezeichnung für die Schreinanlage von Ise Ise Jingū

Der Begriff „Ise“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

wird nicht als „Amatersu Schrein“ sondern als „Götterpalast von Ise“ (

kaiserlicher Ahnenschrein (wtl. Götterpalast) von Ise, Präfektur Mie, bestehend aus den Anlagen Gekū und Naikū

Der Begriff „Ise Jingū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

) bezeichnet. Dass die verehrte Gottheit Amaterasu heißt, mag in diesem Fall noch allgemein bekannt sein. Aber welche Gottheit ihren Sitz im ebenso populären

Der Begriff „Izumo Taisha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

hat, ist selbst in Japan weithin unbekannt. Man besucht die berühmten Schreine von

Tempel-Schreinanlage im Norden der Kantō-Ebene, Präf. Tochigi; beherbergt u.a. den Tōshō-gū Schrein

Der Begriff „Nikkō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

oder

Schreininsel nahe Hiroshima; s.a. Itsukushima Schrein

Der Begriff „Miyajima“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

und bringt ihren Gottheiten den gebührenden Respekt entgegen, aber man spricht immer nur vom Ortsnamen dieser Schreine, kaum je von der dort verehrten Gottheit. Ausnahmen stellen

Shintō-Gottheit, Ahnengottheit des Tennō und des Kriegeradels; auch „Yawata“ ausgesprochen

Der Begriff „Hachiman“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-,

Der Begriff „Inari“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

- und

wtl. „Himmelsgott“, s.a. Tenman Tenjin

Der Begriff „Tenjin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

-Schreine (s. Bekannte Schreine) dar. Interessanterweise sind all dies Gottheiten, die erst in historischer Zeit und unter budhhistischem Einfluss entstanden sind.

Buddhistische Kami

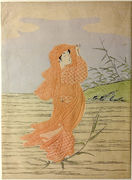

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Shinto-Goetter. Vorlage:Wrapper

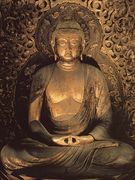

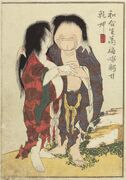

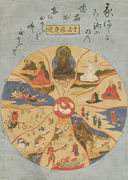

Obwohl wie ein buddhistischer Mönch gekleidet, ist auch die Figur rechts ein kami. Es ist

Shintō-Gottheit, Ahnengottheit des Tennō und des Kriegeradels; auch „Yawata“ ausgesprochen

Der Begriff „Hachiman“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, ein Gott, der ursprünglich von der Westinsel Kyushu stammt aber bereits seit der

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

Zeit (710–784) landesweit verehrt wurde. Der Hachiman Glaube wurde besonders vom Buddhismus gefördert, denn Hachiman wurde als einer der ersten kami in das buddhistische Pantheon integriert und als zum Buddhismus bekehrte Gottheit angesehen. 781 erhielt er vom Tenno (!) den Titel

Bodhisattva, buddhistische Heilsgestalt

Der Begriff „bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(Bodhisattva) und wurde ab da meist in Mönchstracht dargestellt. In späterer Zeit wurde Hachiman aber auch als Schutzpatron des Kriegerstandes verehrt. In dieser Funktion wird er nicht als Mönch dargestellt. Somit wurde Hachiman rückwirkend wieder in den Laienstand versetzt. Noch heute ist er einer der populärsten kami Japans. (Siehe auch: Bekannte Schreine)

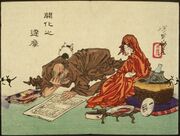

Hachiman war jedoch nicht der einzige einheimische Gott, der im Laufe der japanischen Religionsgeschichte in den Dienst des Buddhismus trat. Vielmehr wurden im Grund sämtliche kami früher oder später in das buddhistische Pantheon integriert und als Schutzgottheit, bzw. als Inkarnation einzelner Buddhas oder Bodhisattvas dargestellt. (Mehr dazu im Kapitel „Geschichte“, Honji-suijaku.) Besonders deutlich ist dies auf den Mandalas von kami-Schreinen zu erkennen.

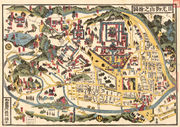

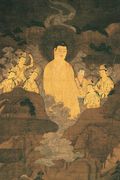

Schrein Mandalas

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Shinto-Goetter.

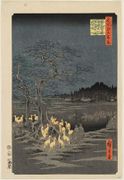

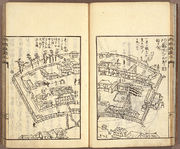

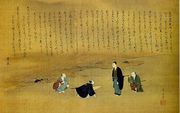

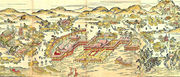

Ab der

Stadt im Süden der Kantō Ebene, Sitz des Minamoto Shōgunats 1185–1333 (= Kamakura-Zeit)

Der Begriff „Kamakura“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

Zeit (13. Jh.) findet man japanische Gottheiten auch auf sog. Mandalas (jp.

Der Begriff „mandara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) dargestellt. Es handelt sich dabei aber meist nicht um die abstrakten geometrischen Strukturen, die wir von den klassischen Mandalas des Buddhismus kennen. Vielmehr scheinen die vergleichsweise freien Darstellungen buddhistischer Paradiese, die ebenfalls als Mandalas bezeichnet wurden, für die Schrein Mandalas Pate gestanden zu haben.

Auf den Mandalas berühmter Schreine sieht man kami häufig paarweise mit Buddhas abgebildet. Diese Darstellung ist Ausdruck einer bestimmten Auffassung vom Verhältnis zwischen Buddhas und kami, die von der

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit bis zum Beginn der

posthumer Name von Kaiser Mutsuhito; nach ihm wird auch die Meiji-Zeit (1868–1912) benannt

Der Begriff „Meiji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit gängig war: Buddhas wurden als „Urform“ (jap.

Der Begriff „honji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), kami als deren „Spur“ (

wtl. kami-Spur (eines Buddha); buddh. Bezeichnung für → kami

Der Begriff „suijaku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), d.h. als sekundäre Erscheinungsform angesehen. Jede einzelne Gottheit war demnach die Inkarnation eines bestimmten Buddhas. Diese Vermischung von buddhistischer und einheimischer Ikonographie stellte bis zur Meiji-Zeit kaum ein Problem dar. Man war lediglich unterschiedlicher Ansicht, welcher kami zu welchem Buddha gehörte. Die Schrein Mandalas dienten u.a. dazu, die spezifische Interpretation bestimmter kami und ihrer Urformen zu illustrierten.

Literatur

Ende des Kapitels „Ikonographie“

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

„Die Ikonographie der kami.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001