Ikonographie/Gluecksgoetter/Daikoku

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter/Daikoku.

Metamorphosen des Daikoku

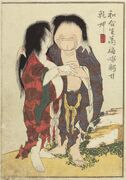

Auf den obigen Bildern sieht man den Glücksgott

Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

Der Begriff „Daikoku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

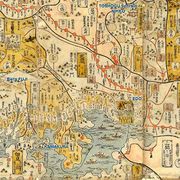

in seiner gängigen Form: als einen sehr diesseitigen Gott des Wohlstands und Reichtums. In dieser Eigenschaft wurde er sogar auf einem der ersten modernen Geldscheine der

posthumer Name von Kaiser Mutsuhito; nach ihm wird auch die Meiji-Zeit (1868–1912) benannt

Der Begriff „Meiji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Zeit abgebildet. Daikoku, wtl. der „Große Schwarze“, verfügt aber auch über eine dunkle, geheimnisvolle Dimension, die sich vor allem auf älteren Abbildungen erschließt.

Wieso „groß und schwarz“?

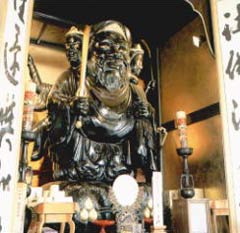

Der links abgebildete Daikoku stammt aus dem

Tempel in Kyōto; der Name des Tempels leitet sich vom wunderwirkenden Wasserfall her (kiyomizu 清水 = „Reines Wasser“)

Der Begriff „Kiyomizu-dera“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

in Kyoto und ist durch Hammer, Sack und Reisballen mit den gängigen ikonographischen Details dieses Glückgottes ausgestattet. Er verfügt zudem über das entsprechende Lächeln und den entsprechenden Leibesumfang. Seine schwarze Hautfarbe erinnert allerdings an den schrecklichen „Großen Schwarzen“ (skt. Mahakala), eine Gottheit des esoterischen Buddhismus, die vor allem in Indien und Tibet, aber auch in Japan verehrt wurde.

Analog zum „Großen Schwarzen“ aus Indien wird auch Daikoku für gewöhnlich mit den Zeichen für „groß“ 大 und „schwarz“ 黒 geschrieben. Sein häufiger Beiname (Daikoku)

Der Begriff „-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

kennzeichnet Daikoku zudem als Deva-Gottheit und deutet auf seinen indischen Ursprung hin.

Daneben existiert aber auch die Erklärung, dass Daikoku eine Erscheinungsform des einheimischen Gottes

mythol. Gottheit; wtl. Großer Meister des Landes

Der Begriff „Ōkuninushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

sei. Der Zusammenhang wird dabei meist über den Gleichklang der beiden Namen hergestellt: die beiden ersten Zeichen des Namens Ō-kuni-nushi (大国主, wtl. „Groß-Land-Herr“) lassen sich sino-japanisch auch als dai-koku lesen. Darüber hinaus existiert eine mittelalterliche Legende, die den Ursprung der Daikoku Verehrung auf

767–822; Gründer des Tendai-Buddhismus; auch bekannt als Dengyō Daishi

Der Begriff „Saichō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, den Begründer des

Der Begriff „Tendai-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Buddhismus, zurückführt. Saichō habe im Schrein des Ōkuninushi (Miwa Schrein) gebetet, worauf sich Ōkuninushi ihm „in Gestalt des Daikoku Tenshin“ offenbart hätte. Saichō hätte nach diesem Vorbild selbst eine Statue des Daikoku geschnitzt und als Schutzgott des Tendai Buddhismus verehrt. (Iyanaga 2002,S.547–548.)

Es gibt also verschiedene Hinweise, dass der heutige Daikoku aus einer Kombination des indischen Mahakala und des Ōkuninushi entstand.

Frühe Daikoku Darstellungen als einheimische Gottheit

Betrachtet man die ältesten Daikoku-Figuren aus der späteren

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit, so findet man eine eher derbe Gottheit, die weder die Züge eines Bodhisattvas noch die eines höfischen Adeligen (s. einheimische Kami), wie sie ansonsten in der religiösen Plastik vorherrschen, trägt. Die Figuren wirken eher bäuerlich. Dies hängt offenbar mit Daikokus Hauptaufgabe zusammen, die Küche eines buddhistischen Tempels und die darin gehorteten Nahrungsmittel zu beschützen.

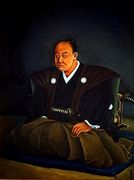

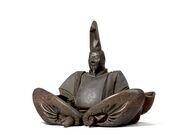

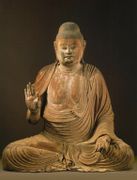

Daikoku des Kongorin-ji (Shiga-ken), Heian-Zeit

Bild: Miho Museum [2010/9], Japan Die Abbildung oben zeigt die angeblich älteste Darstellung des japanischen Daikoku aus einem Tendai-Tempel in der Umgebung von Saichōs Klosterberg Hiei. Rüstung, Stab und vor allem die langen Ohren offenbaren einen starken Einfluss der buddhistischen Ikonographie. Dennoch verleihen die Mütze und die gedrungene Statur diesem Daikoku eine gewisse Bodenständigkeit. |

Daikoku des Kongorin-ji (Shiga-ken), Heian-Zeit

Bild: Miho Museum Japan |

Die frühesten Beispiele der Daikoku Ikonographie stammen aus dem Umfeld des Tendai Buddhismus. Sie wirken verhältnismäßig realistisch und tragen (noch?) nicht die paranormalen Attribute des Mahakala. Daikoku besitzt bereits die Tracht, die er auf moderneren Darstellungen trägt. Man beachte auch den Sack, der noch heute auf fast allen Darstellungen ein Erkennungsmerkmal des Daikoku darstellt.

Daikoku des Hōju-in, Berg Kōya, späte Kamakura-Zeit

Bild: Kōbō Daishi and the Sacred Treasures of Mount Kōya (2003), Abb. 31 |

Daikoku des Saidaiji, Nara

Kamakura Zeit |

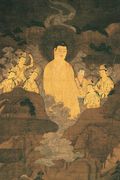

Der gemalte Daikoku links aus der

Stadt im Süden der Kantō Ebene, Sitz des Minamoto Shōgunats 1185–1333 (= Kamakura-Zeit)

Der Begriff „Kamakura“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit (die älteste gemalte Version) erinnert nur durch ihre hervorquellenden Augen an die Wächtergottheiten des esoterischen Buddhismus, während sich in der Skulptur rechts bereits die humorvolle Ausstrahlung des späteren Glücksgottes andeutet. Beide Beispiele stammen aus dem Umfeld des

Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

Der Begriff „Shingon-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Buddhismus. Die Figur rechts ist im Besitz des Saidai-ji in

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, wo ein besonderer Daikoku-Kult durch den berühmten Mönch Eizon (1201–1290) belegt ist. Ähnlich wie (der Legende nach) Saichō unterhielt auch Eizon gute Beziehungen zum Miwa Schrein (südlich von Nara), wo die oben erwähnte Gottheit Ōkuninushi verehrt wird.

Offenbar bestand also sowohl im Tendai als auch im Shingon Buddhismus ein gewisses Interesses an der Gottheit des Miwa Schreins. Wie deren Verbindung mit dem Küchengott Daikoku zustande kam, ist für mich trotz der Homophonie der Namen nicht leicht nachvollziehbar. Es scheint aber auf jeden Fall plausibel, dass die Bedeutung Daikokus ab dem Zeitpunkt, wo er mit der wichtigen alten Gottheit Ōkuninushi identifiziert wurde, über seine Funktion als Wächter der Tempelküche hinaus ging. Möglicherweise erklärt dies auch die Tatsache, dass einer bäuerlichen Figur wie Daikoku bereits in früher Zeit bildliche Denkmäler gesetzt wurden. Für eine wirklich bedeutende Gestalt des Buddhismus waren in der Blütezeit der esoterischen Lehren aber zusätzliche Eigenschaften, wie sie der Namensvetter aus Indien bereit hielt, von Nöten.

Mahakala in Tibet und Japan

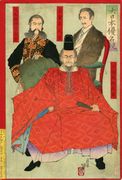

Mahakala, tibetische Darstellung, 17.Jh.

Mahakala, tibetische Darstellung, 19.Jh. |

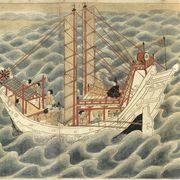

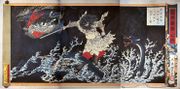

In Tibet zählt der bereits erwähnte „Große Schwarze“ (Nag po chen po, skt. Mahakala) zu den populärsten Gottheiten (s. z.B. Kumar 2005) und wird, wie viele andere Gottheiten auch, zumeist als furchteinflößender, kriegerischer Dämon dargestellt. Die beiden Darstellungen rechts stammen aus dem Tibet des siebzehnten bzw. neunzehnten Jahrhunderts, gehen aber auf ältere ikongraphische Vorbilder zurück. Das untere Beispiel ist der ausgezeichneten online Kollektion tibetischer Kunst Himalayan Art entnommen, wo noch jede Menge ähnlicher Darstellungen zu finden sind. Auf dieser Seite findet sich zum dargestellten Motiv folgende ikonographische Beschreibung:

Mahakala, Vajra Panjarnata (Tibetan: dor je gur gyi gon po, English: the Great Black One, Lord of the Vajra Pavilion [or Canopy]): from the Vajra Panjara Tantra. Fiercely wrathful, black in colour with one face, large round eyes, flaming yellow hair and two hands he holds a curved knife in the right and a skullcup in the left - both held to the heart. Resting across the forearms is a 'gandhi' stick from which all other forms of Mahakala emanate. Adorned with a crown of five dry skulls, bone ornaments and a necklace of fifty freshly severed heads he wears a lower garment of tiger skin. Atop a corpse, circular disc of the sun and multi-coloured lotus he stands surrounded by the flames of pristine awareness. [...] Panjaranatha Mahakala arises from the Panjara (Pavilion, or canopy) Tantra for which he is the protector and guardian. [...]

Jeff Watt, Himalayan Art

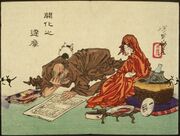

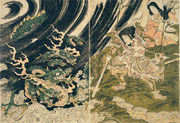

Diese Mahakala Ikonographie ist auch im esoterischen Buddhismus Japans bekannt. Man findet sie vor allem auf Mandalas des „Makakara“ (jap. Aussprache von Mahakala), also auf Abbildungen einer eigenen spirituelllen Welt, in der Makakara im Mittelpunkt steht (Abb. unten). Die in diesen Mandalas abgebildete Gottheit geht ganz offensichtlich auf denselben ikonographischen Grundtypus zurück wie der indo-tibetische Mahakala. Die Totenschädel im Haar, die Schlangenkette und die Leichen von Menschen und Tieren in Mahakalas Händen finden sich hier wie da. Auch die mehrfachen Gesichter und die Elefantenhaut sind auf manchen tibetischen Darstellungen zu finden.

Die Abbildung entstammt dem Titelblatt des Buches Ishin. Chūsei Nihon no mikkyōteki sekai („Seltsame Götter: Die esoterische Welt des japanischen Mittelalters“) von Yamamoto Hiroko.

Dass man in Japan bewusst eine Verbindungen zwischen dem einheimischen „Daikoku“ und „Makakara“ herstellte, lässt sich auch aus Schriften des mittelalterlichen esoterischen Buddhismus in Japan wie z.B. dem Keiran shūyōshū ersehen. Dieser Text enthält z.B. den Vermerk, dass Daikoku-ten eine Gottheit sei, die „das Fleisch und das Blut der Menschen frisst“ (nach Yamamoto 1998: 126). Dass gerade eine solche Gottheit im esoterischen Buddhismus Bedeutung erlangte, entspricht einer paradoxen esoterischen Logik, die gerade in den schrecklichsten Gestalten einen Weg zur Erleuchtung sucht. Diese Logik war im übrigen nicht auf Mahakala allein beschränkt, sondern findet sich in allen möglichen Figuren des esoterischen Buddhismus, z.B. den „Vajra-Königen“ ( Myōō). Die allgemeine historische Entwicklung dieser Ikonographie wird auch in meinem Essay über die Figur des Vajrapani genauer besprochen.

Kombinationen des indischen und des japanischen Daikoku/Mahakala Typs

Neben seinen esoterisch-zornvollen Metamorphosen scheinen die bäuerlichen, auf Nahrung und Wohlstand bezogenen Aspekte des Daikoku nie ganz in Vergessenheit geraten zu sein. Rein esoterische Darstellungen, die der indisch-tibetischen Ikonographie entsprechen, sind dagegen selten. Häufiger findet man Kombinationen des bäuerlichen und des esoterischen Daikoku-Typs.

Daikoku des Eishin-ji, Tokyo

Der Legende nach von [../gesch/kukai.htm Kūkai] geschnitzt, wahrscheinlicher in der Edo-Zeit entstanden.

Sanmen Daikoku des Shurin-ji, Sendai

Bild: Sendai Shichifukujin [2010/8] |

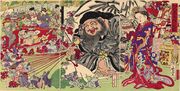

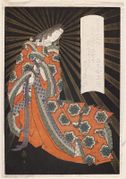

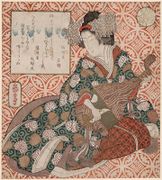

Ähnlich wie der indische Mahakala kann auch Daikoku eine dreigesichtige Form annehmen. In obigen Beispielen aus der Edo-Zeit verschmilzt er dabei zumeist mit

Ähnlich wie der indische Mahakala kann auch Daikoku eine dreigesichtige Form annehmen. In obigen Beispielen aus der Edo-Zeit verschmilzt er dabei zumeist mit Bishamon-ten 毘沙門天 (jap.)

Himmelswächter des Nordens, Glücksgott; abgeleitet von einem indischen Gott des Reichtums, Vaishravana Der Begriff „Bishamon-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt: Glossarseiten Bilder Benzaiten 弁才天/弁財天 (jap.)

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt: Glossarseiten Bilder (re). Frühere Beispiele dieses Typs tragen durchaus auch zornvolle, furchteinflößende Züge. |

Obwohl die Bedeutung des esoterischen Buddhismus in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit insgesamt zurück ging, hielten sich die esoterischen Aspekte des Mahakala, besonders die schwarze Haut und die drei Gesichter, noch lange. Zugleich verlor Daikoku mit steigender Popularität als Glücksgott seine furchteinflößenden Züge und behielt lediglich den Hammer (in frühen Darstellungen eher ein Stab oder ein Schwert) als eine Art magisches Instrument.

Sanmen-Daikoku des Motoyama-dera, einem Tempel der Pilgerroute in Shikoku. Edo-Zeit.

Bild: B. Scheid, 2007 |

Daikoku Miniaturschrein (zushi), 19. Jh.

Bildquelle unbekannt. |

Die Ikonographie des modernen Glücksgottes hat sich mittlerweile sogar von der schwarzen Haut des Daioku wegentwickelt und entspricht weitgehend dem ursprünglichen, bäuerlichen Typ. Damit aus diesem Gott der Tempelküche ein allgemein bekannter und populärer Glückgott werden konnte, scheint jedoch die zeitweilige Verbindung mit Mahakala notwendig gewesen zu sein. Erst durch diese Verbindung wurde Daikoku mit den nötigen Kräften ausgestattet, um die Wünsche seiner Anhänger erfüllen zu können.

Vieles an der Figur des Daikoku bleibt aber nach wie vor rätselhaft. Woher rührt beispielsweise die Tatsache, dass Daikoku stets von Mäusen begleitet wird? Entspricht dies vielleicht auch einer paradoxen Logik, wonach eine Gottheit, die die Nahrung schützt, einen Einfluss auf Mäuse haben muss, die die Nahrung vernichten?

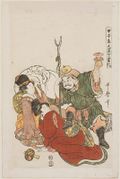

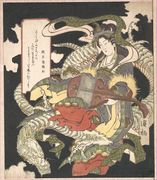

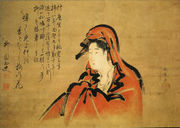

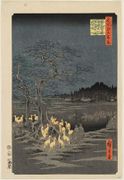

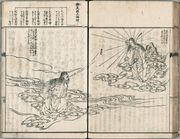

Auch ein weiteres Attribut Daikokus ist dargestellt, der Rettich (Daikon), der hier als Wagen dient.

Neujahrsbild von Kawanabe Kyōsai, 19. Jh.

Daikokus Mauswächter

Die Maus gilt als Tiergefährte Daikokus, hat aber auch einen direkten Bezug zu Ōkuninushi, der, wie wir gesehen haben, oft mit Daikoku identfiziert wurde (s. oben). Im

„Aufzeichnung alter Begebenheiten“; älteste jap. Chronik (712)

Der Begriff „Kojiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

wird erzählt, dass dieser Gott, ein Sohn des

mytholog. Gottheit; Trickster-Gott, Sturmgott, Mondgott; Bruder der Amaterasu

Der Begriff „Susanoo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, von seinem Vater verstoßen wurde und es erst nach zahlreichen Prüfungen und Abenteuern schaffte, das Erbe Susanoos anzutreten. Eines dieser Abenteuer bestand darin, dass Ōkuninushi einem Steppenbrand entkommen musste, den sein Vater gelegt hatte. Inmitten der Flammen erschien eine Maus und zeigte Ōkuninushi ein Erdloch, in das er sich verkroch und überlebte.

Im Südosten Kyotos befindet sich ein alter Schrein namens Ōtoyo Jinja, der vor allem für seine zahlreichen Tierwächter bekannt ist. Zu diesen zählen auch zwei Mäuse. Sie bewachen einen Zweigschrein, der dem Ōkuninushi geweiht ist.

|

|

Ōkuninushi Schrein in Kyoto, bewacht von zwei Mäusen

Bilder: Craig Fryer 2007 [2010/9] | |

Literatur und Links

- The Many Forms of Mahakala, Protector of Buddhist Monasteries, Nitin Kumar (en.)

Mahakala - Artikel auf exoticindiaart.com. - Himalayan Art Ressources, Shelley & Donald Rubin Foundation (en.)

Siehe insbesondere: Mahakala ikonography".Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010