Berühmte Tempeltore Japans

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Tempel/Tempeltore.

In den Mauern rund um die Anlage eines buddhistischen Tempels sind in der Regel mehrere Tore angebracht. Das Haupttor, und damit auch der Haupt·zu·gangsweg, befindet sich meist im Süden. Ähnlich wie weltliche Paläste „blickt“ ein bud·dhis·tischer Tempel also üblicherweise von Norden nach Süden. Die Größe des Tores spiegelt zumeist das Prestige eines Tempels wider. Im Folgenden einige repräsentative Beispiele.

Hōryū-ji

Nara-Zeit, 7. Jh. Bildquelle: Lonely Trip, über Internet Archive.

Das Tor des

Tempel in Ikaruga bei Nara, gegr. 607; wtl. „Tempel des prosperierenden [Buddha]-Gesetzes“

Der Begriff „Hōryū-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

wirkt wie ein selbständiges Bauwerk und ist es in gewissem Sinne auch, denn es dient nicht nur als Durch·gang, sondern auch als Auf·be·wah·rungs·ort für Tempel·schätze, die der All·ge·mein·heit unzu·gäng·lich im oberen Geschoß auf·be·wahrt werden. Diese zwei·ge·schoßige Form gepaart mit der Funktion als Speicher ist typisch für die Haupt·tore großer japani·scher Tempel. Doch obwohl das Haupt·tor des Hōryū-ji auf den ersten Blick als Archetyp eines Tempeltors erscheint, bietet es für Kenner der japa·nischen Tempel·architektur eine un·ge·wöhn·liche Eigen·heit: einen zwei·ge·teil·ten Durch·gang.

Üblicher·weise besteht ein Tempeltor aus einer ungeraden Anzahl von Kammern (meist drei oder fünf), von denen eine oder drei pas·sier·bar sind (s. die Beispiele unten). Nur im Hōryū-ji gibt es den Fall, dass das Tor·ge·bäude aus vier Kam·mern besteht und inso·fern ein Mittel·pfosten den Eingang in zwei Bereiche spaltet und damit quasi den natür·lichen Zugang zum Tempel blockiert. Trotz oder gerade wegen dieser Be·son·der·heit zählt nicht nur das Tor selbst, sondern auch seine Torwächter (niō [niō (jap.) 仁王 Wächterfigur, Torwächter]), die hier gut zu erkennen sind, zu den be·rühm·testen und ältesten Bei·spielen ihrer Art.

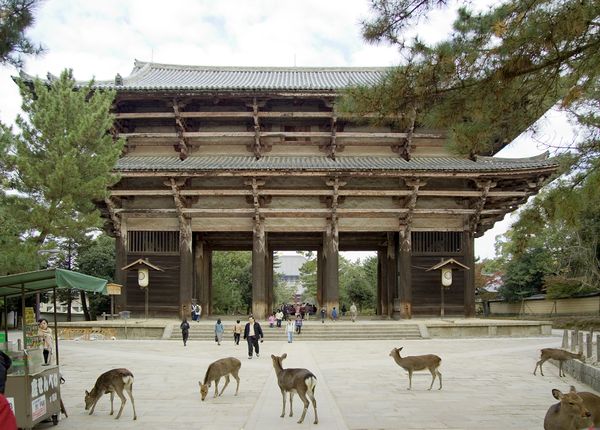

Tōdaiji, Nandaimon

Kamakura-Zeit, 1199. Frank J. Gualtieri Jr., 2005.

Das riesige Tor des

Tempel des Großen Buddha von Nara; wtl. Großer Ost-Tempel

Der Begriff „Tōdaiji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, das

(Süd·liches Haupt·tor), hinter dem sich der Große Buddha von

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

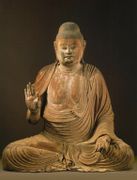

be·findet, ist das viel·leicht be·kann·teste Tem·pel·tor Japans. Es zählt zu den japa·ni·schen „Natio·nal·schät·zen“ (kokuhō). In seinem In·ne·ren sind die bei·den größ·ten und zu·gleich ein·drucks·voll·sten Tor·wäch·ter·sta·tuen (

Wächterfigur, Torwächter

Der Begriff „niō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) Japans zu sehen. Die gi·gan·ti·sche Halle des Großen Bud·dhas ist im Hin·ter·grund un·deut·lich zu er·ken·nen. Davor die zahmen Hir·sche, die in Nara über·all frei umher·laufen.

Die Anlage des Tōdaiji stammt aus dem achten Jahrhundert, wurde jedoch im

Krieg zwischen den Minamoto (Gen) und den Taira (Hei, bzw. Pei), 1180–1185

Der Begriff „Genpei Gassen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(1181) fast voll·kom·men zer·stört. Das Tor stammt daher in seiner heu·tigen Form aus dem Jahr 1199. Man be·diente sich beim Wie·der·aufbau im zwölften Jahr·hun·dert einer ver·gleichs·weise schlichten, prag·mati·schen Holz·bau·weise, für die etwa die frei schwe·ben·den Quer·balken, die die Dach·kon·struk·tion stützen, charak·teris·tisch sind. Man nennt diesen Stil „indisch“ (tenjiku-yō), obwohl er eigent·lich aus Süd·china stammt. Auch die Tempel·halle wurde damals im „indischen Stil“ errichtet, brannte aber später ein weiteres Mal ab. Daher ist das Nan·daimon eines der weni·gen erhal·tenen Beispiele des „indischen Stils“. Die Wahl dieses Stils dürfte direkt auf den Mönch

1121–1206; Mönch der Shingon-shū, bekannt für die Wiedererrichtung des Tōdaiji

Der Begriff „Chōgen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

zurück zu führen sein, unter dessen Leitung der Wieder·auf·bau zustande kam. Chōgen war auch der Mentor der berühmten Kei-Schule, einer Werk·statt von Bild·hauern, die auch die Statuen des Nan·daimon schufen.

Ninna-ji, Niōmon

Edo-Zeit, 1646. 663highland, Wikimedia Commons, 2010.

Auch dieses Tor des Ninna-ji in Kyoto wird von zwei ein·drucks·vollen Niō-Wäch·tern be·wacht und daher meist als Niō-Tor be·zeich·net. Wie das vorige Bei·spiel besteht auch dieses Ge·bäude aus zwei Ge·schoßen, die jeweils in fünf Kammern unter·teilt sind. Im Erd·geschoß sind die äußeren Kam·mern für die Niō-Statuen reser·viert, die mittleren Kam·mern sind durch·gängig pas·sier·bar. Die größten Tem·pel·tore Japans ent·spre·chen fast alle dieser archi·tek·toni·schen Grund·struktur.

Das Niōmon des Ninna-ji stammt in seiner heuti·gen Form aus dem Jahr 1646, der Tempel selbst ist aber viel älter. Der Ninna-ji gehört zum

Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

Der Begriff „Shingon-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Buddhis·mus und wurde lange Zeit von kaiser·lichen Prinzen geführt.

Berg Kōya, Westliches Haupttor

|titel= |titel_j= Daimon |titel_d= Großes Tor |detail=00 = default-Wert; 1 = „Detail“ --> |form= Foto |inhalt= Architektur |genre= Tempeltor |material=arbholzschnitt Seide Holz Metall Papier ...--> |maße= |artist= |artist_dates= | zeitalter= | periode=eian-Zeit Muromachi-Zeit Edo-Zeit Meiji-Zeit ...--> |jahr= 1705432 15. Jh. ...--> |serie='japanisch (Ü)--> |serie_j=831–32--> |besitz= Berg Kōyam Besitz des ...--> |treasure=0 |q_link= http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daimon_Koyasan01n4272.jpg |q_text=663highland |quelle_b= Wikimedia Commons, 2009 |c=cc |quelle_d= 2020/8/4 | Westliches Eingangstor zum Tempelbezirk auf Berg Kōya, errichtet 1705. Größtes Tempeltor (mon) des Klosterbergs. Ähnliche Bauweise wie die vorigen Beispiele (ebenfalls mit niō-Wächtern), allerdings rot bemalt, was durchaus der ursprünglichen Erscheinungsform buddhistischer Tempeltore entspricht. Zählt zum Typ sanmon.

}}Die Klosteranlage auf Berg

Der Begriff „Kōya-san“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

weicht vom üblichen Nord-Süd Schema ab: Das größte Ein·gangs·tor (err. 1705) zu diesem Zentrum des Shingon Bud·dhis·mus befindet sich im Westen der Anlage. Auch hier sind die äußeren Kammern für zwei Tor·wäch·ter·sta·tuen reser·viert. Das Tor sticht durch seine rote Farbe hervor. Obwohl heute viele buddhis·tische Bau·werke in natür·lichen Holz·farben gehal·ten sind, entspricht der rote Lack der ur·sprüng·lichen Er·schei·nungs·form bud·dhis·tischer Tempel·gebäude.

Chion-in, Sanmon

Edo-Zeit, 1721. Bertrand Marquet, flickr 2011.

Mit einer Höhe von 24m und einer Breite von 50m gilt dieses Tor als das größte Tempeltor Japans. Es wurde 1721 errichtet und gehört zum Chion-in, dem Haupttempel des

Der Begriff „Jōdo-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, in Kyoto. Dieses Tor wird als

Tempeltor; in der ersten Schreibung (wtl. „Dreitor“) besitzt der Begriff einen metaphysischen Hintersinn: „Tor [der Befreiung von den] drei [Hindernissen]“, auch sangedatsu mon. In der zweiten Schreibung steht san (Berg) für „Tempel“.

Der Begriff „sanmon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(wtl. „Dreitor“) bezeichnet. Es soll sich um eine Abkürzung von sangedatsu-mon handeln, wörtlich „Tor der Überwindung von drei Hindernissen [auf dem Weg ins

„Erloschen, ausgelöscht“, Ort der Erlösung von allem Leid, absolutes Jenseits (jap. Nehan 涅槃)

Der Begriff „Nirvana“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

]“. Dieser Bedeutung entsprechend besitzen sanmon-Tore oft keine verschließbaren Türflügel.

Die eigentliche Funktion eines Tores— ein versperrbarer Zugang — ist daher bei sanmon-Toren verloren gegangen, denn es fehlen auch Mauern oder Zäune rund herum. Ähnlich wie die

Torii, Schreintor; wtl. „Vogelsitz“; s. dazu Torii: Markenzeichen der kami

Der Begriff „torii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

des Shinto dienen sie eher als symbolische Abgrenzung des inneren Zirkels einer Tempelanlage. Meist befinden sie sich zwischen dem äußersten (versperrbaren) Eingang und der Haupthalle einer Tempelanlage.

Kenchō-ji, Sanmon

Das Tor des Kenchō-ji [Kenchō-ji (jap.) 建長寺 Zen-Tempel in Kamakura] in Kamakura übertrifft das Tor des Chion-in sogar noch an Höhe (30m). Da es sich frei stehend innerhalb des Tempelareals befindet, fungiert es im Grunde nicht als Tor, sondern als Speicher für Tempelschätze. Seine heutige Form stammt aus dem Jahr 1775. Der Kenchō-ji (gegr. 1253) ist der älteste Zen-Tempel Kamakuras. Mit seiner Errichtung begannen die Minamoto Shogune im 13. Jh. die Förderung des damals neuen

Der Begriff „Zen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Buddhismus.

Nanzen-ji, Sanmon

Frühe Edo-Zeit, 1628. Chris Gladis, flickr, 2007 (mit freundlicher Genehmigung).

Ähnlich wie im Beispiel davor fungiert dieses Ge·bäude hier nicht als Ein·gangs·tor, son·dern dient zur Prä·sen·ta·tion der da·hinter liegen·den Haupt·halle und als Spei·cher von Wert·gegen·stän·den. Der Nanzen-ji ist der be·deu·tendste unter den so·ge·nann·ten „Fünf Bergen“ (

), den fünf Haupt·klös·tern des Rinzai-Zen in Kyoto. Dieses Tor wurde 1628 vom Daimyō Tōdō Taka·tora errichtet.

Nagasaki, Drachenpalast-Tor

Edo-Zeit, 1849. Tōkyō enogu, 2010.

Das Drachenpalast-Tor (

wtl. Tor des Drachenpalastes; chinesisch angehauchtes Tempeltor

Der Begriff „ryūgū-mon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) des Sōfuku-ji in Nagasaki, eines Tempel der

Dritte Hauptrichtung des jap. Zen

Der Begriff „Ōbaku-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zen Schule, errichtet 1849. Bei diesem chinesisch angehauchten Gebäudetyp spielt die massive Grundmauer sowohl optisch als auch funktionell eine tragende Rolle. Dadurch unterscheidet sich dieser Typ, der erst seit der Edo-Zeit bekannt ist, von älteren japanischen Tempeltoren, die meist zur Gänze aus Holz sind.

Verweise

Verwandte Themen

Bilder

- ^ Dieses Tor (mon) wird als Mitteltor (chūmon) bezeichnet, weil es sich in der inneren Einfriedung des Tempels Hōryū-ji befindet. Es besitzt einen zweigeteilten Durchgang. Üblicherweise gibt es nur einen zentralen, bzw. drei Durchgänge. Nur im Hōryū-ji gibt es den Fall, dass ein Mittelpfosten quasi den natürlichen Zugang zum Tempel blockiert.

Nara-Zeit, 7. Jh. Bildquelle: Lonely Trip, über Internet Archive. - ^ Das riesige Südtor (Nandaimon) des Tōdaiji, wo sich der Große Buddha von Nara befindet, mit den zahmen Hirschen, die hier überall frei umherlaufen. Die ebenfalls gigantische Halle des Großen Buddhas ist im Hintergrund zu erkennen. Das Tor stammt in seiner heutigen Form aus dem Jahr 1199, nachdem es zusammen mit dem Rest der Tempelanlage im Genpei-Krieg (1181) zerstört worden war. Charakteristisch sind die frei schwebenden Querbalken, die die Dachkonstruktion stützen. Im Inneren des Tores sind die beiden größten und zugleich eindrucksvollsten Torwächterstatuen Japans zu sehen.

Kamakura-Zeit, 1199. Frank J. Gualtieri Jr., 2005. - ^ Wie viele große Tempeltore wird auch dieses Tor (mon) des Ninna-ji von zwei eindrucksvollen niō-Wächtern bewacht und daher meist als Niō-Tor bezeichnet. Es stammt in seiner heutigen Form aus dem Jahr 1646, der Tempel selbst ist aber viel älter.

Edo-Zeit, 1646. 663highland, Wikimedia Commons, 2010. - ^ Koya daimon.jpg

- ^ Dieses Tor (mon) des Chion-in gilt als das größte Tempeltor Japans. Zählt zum Typ sanmon (wtl. „Dreitor“).

Edo-Zeit, 1721. Bertrand Marquet, flickr 2011. - ^ Kenchoji.jpg

- ^ Haupttor des Nanzen-ji im sanmon-Stil, errichtet von Daimyō Tōdō Takatora.

Frühe Edo-Zeit, 1628. Chris Gladis, flickr, 2007 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Im Unterschied zu den älteren japanischen Tempeltoren (mon), die meist zur Gänze aus Holz sind, spielt bei diesem chinesisch angehauchten Gebäudetyp (ryūgū-mon) des Sōfuku-ji die massive Grundmauer auch optisch eine tragende Rolle. Siehe auch Drachen und Drachenpaläste.

Edo-Zeit, 1849. Tōkyō enogu, 2010.

Glossar

- Rinzai-shū 臨濟宗 ^ Rinzai-Schule des jap. Zen Buddhismus

- sanmon 三門/山門 ^ Tempeltor; in der ersten Schreibung (wtl. „Dreitor“) besitzt der Begriff einen metaphysischen Hintersinn: „Tor [der Befreiung von den] drei [Hindernissen]“, auch sangedatsu mon. In der zweiten Schreibung steht san (Berg) für „Tempel“.

- Shingon-shū 真言宗 ^ Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

- tenjiku-yō 天竺様 ^ „indischer Stil“; Typus eines Tempeltores; wurde aufgrund der irreführenden Verbindung mit Indien von Ōta Hirotarō im 20. Jahrhundert in daibutsu-yō umbenannt

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Tempel/Tempeltore.

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Metalog

- Konzept

- Autor

- Impressum

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Berühmte Tempeltore Japans.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001