Alltag/Opfergaben

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Alltag/Opfergaben.

Opfergaben

Wenn man vom abend·ländischen Religions·verständnis ausgeht, verbindet sich mit dem Begriff „Opfer“ die Vorstellung des Blutopfers oder der Ver·nich·tung von essentiellen Ressourcen (vgl. die biblische Episode von Kain und Abel: Abel opfert Fleisch, Kain Getreide, indem sie es ver·bren·nen). Auch wenn die moderne christliche Religion keine der·artigen Opfer mehr fordert, existiert die Idee des Blut·opfers weiter fort, mani·festiert sie sich doch nicht zuletzt in Christus, der sich selbst zum Opfer macht. In Japan ist diese Art von Selbst·opfer keines·wegs unbe·kannt — man denke an die Tradition des seppuku (harakiri), beispiels·weise um als Vasall seinem Herrn in den Tod zu folgen, oder an die

Götterwind; urspr. ein poetischer Beinamen der Provinz Ise, wird der Begriff seit den Mongolenangriffen des 13. Jh.s mit göttlichem Schutz im Krieg assoziiert und daher auch mit den Selbstmord-Piloten des 2. Weltkriegs in Verbindung gebracht

Der Begriff „kamikaze“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

-Selbst·mord Piloten. Ent·sprechende Rollen·vor·bilder finden sich auch zahlreich in der japani·schen Lite·ratur, etwa in Krieger·epen wie

Der Begriff „Heike monogatari“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

oder Taiheiki. Erstaun·licher·weise gibt es jedoch nur wenige Vorbilder für derartige blutige Selbst·opferun·gen in der Religion. Im Buddhis·mus gibt es lediglich eine Art von Tieropfer, bei dem ge·fan·genen Wild·tiere (meist Vögel oder Fische) in einer Zere·monie frei·ge·lassen werden, um damit gutes Karma zu er·wirt·schaften. Auch im Shinto ist von religiös motivierten Blut·opfern kaum eine Spur zu finden. Es mag zwar in grauer Vorzeit Menschen·opfer in Japan gegeben zu haben (s.u.), diese wurden aber unter chinesi·schem bzw. buddhisti·schem Einfluss zurück·ge·drängt.

Im Kontext der japanischen Religion ist das Opfer daher eher als Spende (offering) zu ver·stehen und tatsächlich gibt es im Japanischen auch termino·logisch keine klaren Unter·schiede zwischen Spende und Opfer (

Opfergabe

Der Begriff „sonaemono“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

,

Spende, Opfergabe, Widmung

Der Begriff „hōken“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

,

Opfer(ritus), Spende; auch: Totenritual

Der Begriff „kuyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

). Hingegen könnte man eine Opfer·gabe im Japanischen nicht mit dem gleichen Wort wie ein [Mord-]Opfer (giseisha) be·zeich·nen, wie im Deutschen. „Opfer“ bedeutet also nicht so sehr Schmerz und Ver·zicht, sondern eher einen positiven Bei·trag zu Ehren einer Gott·heit. In den meisten Fällen ist damit die Erwartung einer konkreten Gegen·leistung seitens der Gott·heit verbunden. Opfer·gaben in diesem Sinne gehören seit jeher zur Aus·übung von Religion in Japan, unabhängig ob shintoistisch oder buddhistisch.

Opferformen

Geldspenden (

Spende, Spendengeld

Der Begriff „saisen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) sind heute die gängigste Form der Opfer·gabe. Die Summe kann von ein paar Yen-Münzen, die man in den

Spendenbox, Kasten für Spendengeld

Der Begriff „saisen bako“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

wirft, bis zu enormen finanziellen Bei·trägen zur Er·haltung oder Er·neuerung religiöser An·lagen reichen. Daneben gibt es eine Unzahl von symbo·li·schen Opfer·gaben, die man an religiösen Orten aufstellen kann. Während die meisten sowohl für

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

als auch für Buddhas tauglich sind, sind z.B. Räucher·stäb·chen, die die Flüchtig·keit des Daseins ver·an·schau·lichen, stark buddhistisch konnotiert. Das berühmte Zick·zack·papier (

Papieropfergabe, Zickzack-Papier

Der Begriff „gohei“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) ist dagegen eine symbo·lische Opfer·gabe des Shinto. Es dient häufig zu·sammen mit einem Götter·seil (

shintōistisches „Götter-Seil“; geschlagene Taue aus Reisstroh.

Der Begriff „shimenawa“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) zur Kenn·zeich·nung eines sakralen Bereichs.

Nahrungsopfer

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Alltag/Opfergaben.

Auch wenn Blutopfer in Japan so gut wie inexistent sind, gibt es zahl·reiche Opfer·gaben in Form von Nahrung, allen voran in Form von Reis. Opfer·reis wird meist zu mochi — also zu Teig — gestampft und in eine runde, fladen·artige Form gebracht. Man nennt dies

Speiseopfer in Form von Reiskuchen (mochi); wtl. Spiegel-Mochi

Der Begriff „kagamimochi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, wtl. „Spiegel-mochi“. Kagami·mochi werden besonders zu Neujahr prächtig arrangiert und den kami dargebracht. Auch Sake (Reiswein) wird gern geopfert. Zu großen Feier·tagen werden vor vielen Tempeln und Schreinen Gestelle errichtet, auf denen die dekora·ti·ven Fässer des gespen·deten Sakes weithin sichtbar ausgestellt sind. Große Sake·brauer·eien vereinigen auf diese Weise Werbung mit frommer Andacht.

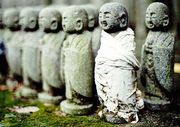

In einem etwas bescheidenerem Rahmen werden Früchte und Blumen als Opfer·gaben ver·wendet. Neben den stan·dardi·sierten Opfer·gaben gibt es auch eine ganze Reihe individu·eller Opfer, die Leute aufgrund sehr per·sönli·cher emotionaler Bindungen an bestimmte Gott·heiten dar·bringen. Besonders an weniger pro·mi·nenten sakralen Orten fallen Ge·tränke·dosen, Obst und Kekse ins Auge, die keines·wegs acht·los weg·gewor·fen, sondern sorg·fältig arrangiert sind, um einer Gottheit, die wohl eher Mit·leid als Ehr·furcht erregt, einen Liebes·dienst zu erweisen. Die

wtl. Schatzhaus/Mutterleib der Erde; skr. Kṣitigarbha; populäre Bodhisattva Figur

Der Begriff „Jizō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Statuen für verstorbene Kinder sind beliebte Objekte dieser spirituellen Fürsorge, die sich aber auf alle anderen Arten von Gott·heiten beziehen kann. Diese Praxis wirft ein inter·es·san·tes Licht auf das Konzept von Gott·heiten in Japan: Sie sind keineswegs immer überlegen, allwissend und mächtig, sondern können auch hilfs·bedürftig und ungeschickt sein.

Auch im Rahmen häuslicher Rituale vor dem bud·dhis·tischen Hausaltar werden üblicherweise Nahrungs·mittel für die Seelen der Ver·storbenen dargebracht. Es spricht nichts dagegen, sie nach einer Weile selbst zu essen.

Wertvolle Opfergaben

Aus der

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit (794–1185) gibt es sehr genaue Listen von Opfer·gaben, die den großen Schreinen durch den Hof·staat des

jap. „Kaiser“-Titel, wtl. Herrscher des Himmels

Der Begriff „Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

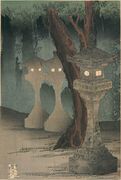

bei regel·mäßigen großen Zere·monien dargebracht werden sollten. An prominenter Stelle werden dabei immer Stoffe genannt. Da Stoffe einst eine Art Zahlungs·mit·tel darstellten, kann man aus diesen Berichten schließen, dass Opfer schon damals im Grunde den Unter·halt von religiösen Institutionen sichern halfen. Opfer darbringen bedeutet in Japan also in den seltensten Fällen wertvolle Dinge zu Ehren der Gott·heit vernichten, sondern eher wertvolle Dinge zur Unter·stützung des Gottes-Dienstes zu spenden. Als Gegen·leistung werden auf dem Tempel- oder Schrein·areal häufig sichtbare Hin·weise auf die Spender auf·ge·stellt. Stein·laternen (

Laterne, meist Stein oder Metall

Der Begriff „tōrō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

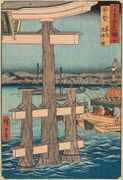

) oder Schrein·tore (

Torii, Schreintor; wtl. „Vogelsitz“; s. dazu Torii: Markenzeichen der kami

Der Begriff „torii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) sind beliebte Gegen·stände, auf denen die Namen substantieller Spender für alle Welt sichtbar aus·gestellt sind. Die Laternen des Kasuga Schreins in Nara oder die torii des Fushimi Inari Schreins in Kyoto sind dank der zahl·reichen Unter·stützer dieser Schreine zu riesigen Gesamt·kunst·werken zusammen·ge·wachsen. Obwohl die Form der jeweiligen Spenden·objekte standardisiert ist, trägt jedes einzelne eine andere Auf·schrift und ist insofern wiederum einzigartig. Am häufigsten kommt diese Form von kollektiven Opfer-Kunst·werken in Form von Votiv·bildern (

Votivbild; wtl. Bild-Pferd

Der Begriff „ema“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) zum Ausdruck.

Ema: Pferdebilder, auch ohne Pferde

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Alltag/Opfergaben. Wie bereits erwähnt, werden Tiere im religiösen Kontext nicht getötet, allerdings gab es früher sehr wohl Tiere als Opfer/Spenden, die entweder frei·ge·lassen oder auf dem Schrein·gelände gehalten wurden. Besonders weiße Tiere sah man als religiös be·deu·tungs·voll an und hielt sie in religiösen Kult·stätten fest. In älterer Zeit zählten Pferde zur obersten Kategorie solcher Opfer·gaben. Später ging man dazu über, statt lebendiger Pferde Statuen und Bilder darzubringen. Vorlage:Galerie1

In vielen Schreinen und Tempeln findet man heute noch die „Hallen der Bild-Pferde“ (ema-dō, ema-den) mit prächtigen Gemälden. Obwohl der Name

Votivbild; wtl. Bild-Pferd

Der Begriff „ema“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(wtl. „Bild-Pferd“) bei·be·halten wurde, findet man auch ganz andere Motive als Pferde dar·gestellt. Schließ·lich wurden diese bild·lichen Opfer·gaben immer kleiner. Heute versteht man unter ema kleine Holz·täfel·chen mit vor·ge·druckten Bildern, die man bei fast jedem Schrein oder Tempel erwerben kann. Kein Opfer ohne bestimmten Zweck: Dem japanischen Ver·ständ·nis von Religion widerspricht es keines·wegs, ema-Täfelchen mit ganz konkreten, durchaus egoistischen Bitten zu beschriften, um sie dann als kleine Opfergabe darzubringen (s. Sidepage).

Menschenopfer im frühgeschichtlichen Japan

Das chinesische Geschichtswerk

Chin. Chronik der Wei Dynastie (220–266) aus dem 3. Jh. u.Z.; enthält die frühesten Berichte über Japan (Wa) (vgl. wo)

Der Begriff „Weizhi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

(Chronik der Wei, 297 u.Z.), das die ältesten historischen Berichte über Japan enthält, berichtet, dass anlässlich des Todes der Priester·königin

ca. 170–248; frühgeschichtliche Priesterkönigin; auch Pimiko (wahrscheinliche Bedeutung: „Kind der Sonne“); chin. Pei-mi-hu

Der Begriff „Himiko“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

über hundert Ge·folgs·leute gezwungen wurden, ihr in den Tod zu folgen.1 Auch das

Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)

Der Begriff „Nihon shoki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(720) erzählt vom Brauch der Todes·gefolg·schaft im früh·ge·schicht·lichen Japan: Als der jüngere Bruder des

11. kaiserl. Herrscher Japans, leg. Regiergungszeit 29 v.–70 n.u.Z.

Der Begriff „Suinin Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

(legendäre Daten: 29 v.u.Z–70 u.Z.) starb, mussten seine persönlichen Vassallen ihm in den Tod folgen, indem man sie aufrecht stehend mit ihm zusammen begrub. Sie starben also einen langsamen, qualvollen Tod und ihr Weh·klagen war noch Tage nach dem Begräbnis zu vernehmen. Der Tenno beschloss daraufhin, diesem Brauch ein Ende zu machen, und befahl, anstatt lebender Personen Grab·bei·gaben aus Ton (

frühgeschichtliche Grabbeigaben aus Ton, meist in Form einfacher Skulpturen

Der Begriff „haniwa“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) zu verwenden. 2 Die Historizität und zeitliche Ein·ordnung dieses Berichts ist zwar nicht eindeutig erwiesen, doch scheint er zu bestätigen, dass es Menschen·opfer in Japan gab und dass sie — wohl unter dem Ein·fluss Chinas, wo es bereits im ersten Jahr·tausend vor unserer Zeit·rechnung zu einer ähnlichen Ent·wicklung gekommen war — irgendwann zwischen dem 4. und 7. Jahr·hundert abgeschafft wurden.

Schließlich kursieren im ländlichen Raum zahlreiche Legenden von Mensch·opfern, vor allem im Zusammen·hang mit Damm·bauten, aus denen Volks·kundler wie z.B. Yanagida Kunio auf die Existenz ent·sprech·ender Bräuche geschlossen haben. Dagegen spricht anderer·seits, dass sich bei einer größeren Ver·breitung derartiger Bräuche entsprechende Skelette finden lassen müssten. Archäologisch ist jedoch bisher noch kein eindeutiger Nachweis von Menschenopfern erbracht worden.

Quellen und Links

Link

- Votivbilder des Konpira-Schreins in Shikoku, Chindera Dai-Dōjō (jap.)Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

- ^ Zeremonielles Dekor für Shintō-Riten. Abgesehen von Papier in der charakteristischen Zickzack Form sind auch Bastfäden des Papiermaulbeerbaums zu erkennen. Diese dürften die ursprüngliche Form der gohei (auch heihaku) dargestellt haben.

taima.org, (Cannabis in Japan). - ^ Sake und Bier als Opfergaben (sonaemono) am Tsurugaoka Hachiman Schrein.

Olivier Théreaux, 2004, über Internet Archive. - ^ Gestell mit Opfersake in Strohfässern (koromo) im Tsurugaoka Hachiman Schrein, Kamakura.

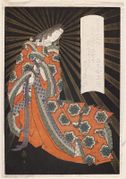

kamachrome, flickr 2015. - ^ Das Votivbild (ema) wurde für den Toyokuni Schrein des Toyotomi Hideyoshi in Kyōto angefertigt.

Werk von Kanō Sanraku (1559–1635). Frühe Edo-Zeit, 1614. Hideyoshi to Kyōto. Toyokuni jinja shahōde [Austellungskatalog], Kyōto: Toyokuni Jinja, 1998. - ^ Am Kiyomizu-dera in Kyōto hinterlassen auch westliche Touristen gerne ihre Wünsche in Form von ema.

Onizuka Kentarō, 2001. - ^ Ema-Halle, wie man sie auch heute noch bei manchen großen Tempeln und Schreinen findet. Neben einigen großformatigen Bildern mit individuellen Motiven, sind kleinformatige, standardisierte Darstellungen zu sehen, einige davon mit Pferdemotiv. Diese Bilder wurden wahrscheinlich — ähnlich wie heute — direkt vor Ort gekauft und gespendet. Einige der Bilder entstanden bereits in der Edo-Zeit.

Bildquelle: unbekannt.