Die Ikonographie der kami

Einheimischen Götter in Japan werden üblicherweise als kami [kami (jap.) 神 Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō] bezeichnet. Doch was kami bewirken, wo sie sich aufhalten und wie sie aussehen, darüber lassen sich im Unterschied zu buddhistischen Gestalten kaum verbindliche Aussagen festmachen. Ikonographische Handbücher, wie sie der Buddhismus kennt, fehlen im Shintō ebenso wie dogmatische Schriften. Bildliche Darstellungen von kami in menschlicher Gestalt sind aus alter Zeit allenfalls in stark stilisierter Form bekannt. Erst der Einfluss der buddhistischen Kunst brachte es mit sich, dass kami als realistische Menschen dargestellt wurden. Bilder von kami stellen aber im Verhältnis zu Bildern von Buddhas eine verschwindend kleine Minderheit dar.

Frühe Darstellungen

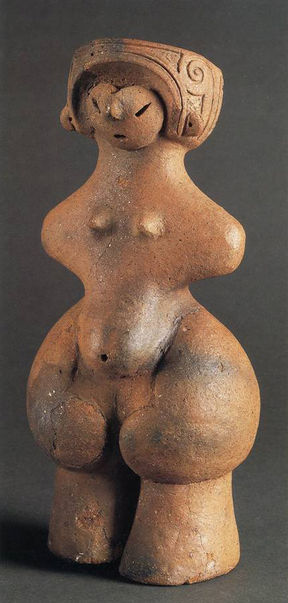

Es gibt eine Reihe rätselhafter Tonfiguren aus der japanischen Urgeschichte, die gerne als Götterdarstellungen gedeutet werden (ohne dass es dafür einen gesicherten Beleg gibt), doch scheint diese Ikonographie mit dem Übergang von der Jōmon [Jōmon (jap.) 縄文 Jōmon-Zeit (bis ca. 300 v.u.Z.), jap. Urgeschichte; wtl. „Schnurmuster“, was sich auf die charakteristischen keramischen Ornamente dieser Zeit bezieht]- zur Yayoi [Yayoi (jap.) 弥生 Yayoi-Zeit (ca. 300 v.u.Z. – 300 u.Z.); Zeit der Entwicklung des Reisanbaus]-Zeit (ca. 300 v.u.Z.) ein abruptes Ende gefunden zu haben.

Jōmon-Zeit, 1000–400 v.u.Z. e-yakimono.com.

Mit den Yayoi-zeitlichen Reisbauern verschwanden anthropomorphe (menschenähnliche) Götterbilder für lange Zeit. Selbst die haniwa [haniwa (jap.) 埴輪 frühgeschichtliche Grabbeigaben aus Ton, meist in Form einfacher Skulpturen], also die irdenen Grabbeigaben in den Hügelgräbern der kofun [kofun (jap.) 古墳 Hügelgrab der japanischen Frühzeit (ca. 300–700), wtl. „altes Grab“]-Zeit, bilden lediglich das Gefolge des verstorbenen Herrschers ab, aber keine Götter. Erst mit dem Aufkommen des Buddhismus wurden auch einheimische kami (wieder) in Menschengestalt repräsentiert, doch sind diese Darstellungen deutlich von kontinentalen Vorbildern geprägt.

Shintai und Reichsinsignien

Das einzige, was sich in Verbindung mit Götterdarstellungen aus vor-buddhistischer Zeit bis heute erhalten hat, sind spezifisch geformte shintai [shintai (jap.) 神体 heiliges Objekt eines Shintō-Schreins; wtl. „Gottkörper“] (Gottkörper). Shintai stellen die Hauptheiligtümer shintōistischer Schreine dar. Sie repräsentieren jedoch streng genommen nicht die Gottheit selbst, sondern stellen ihren Aufenthaltsort im jeweiligen Schrein dar. Um eine Gottheit in ein shintai „herabzurufen“, sind aufwändige Einladungszeremonien notwendig. Danach wird das shintai im jeweiligen Schrein verwahrt und sollte möglichst von keinem Menschen, nicht einmal von den Priestern selbst, mehr angesehen werden.

Typische shintai sind Spiegel, Schwert und Krummjuwelen (magatama [magatama (jap.) 勾玉 Krummjuwelen; archaischer Schmuck, Teil der Insignien des Tennō]). Sie bilden auch die „drei göttlichen Schätze“, die — vor allem in früheren Zeiten — als Insignien der kaiserlichen Macht galten und so den Herrschaftsanspruch des Tennō [Tennō (jap.) 天皇 jap. „Kaiser“-Titel, wtl. Herrscher des Himmels] legitimierten.

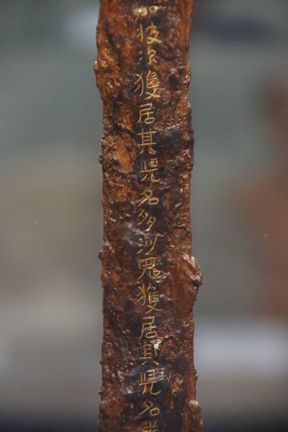

Kofun-Zeit, 5. Jh. Harris 2001, S. 109, Abb. 37.

471(?). Bildquelle: Alexander Silverman.

Laut alten Legenden sterben selbst die mächtigsten Dämonen, sobald sie sich selbst in einem Spiegel sehen.1 Spiegel schützten demnach vor unheilvollen Mächten. Doch zählten Spiegel nicht nur wegen ihrer magischen Wirkung zu den Reichsinsignien. Zur Zeit, als die ersten kami-Schreine entstanden — aller Wahrscheinlichkeit nach in der Kofun [kofun (jap.) 古墳 Hügelgrab der japanischen Frühzeit (ca. 300–700), wtl. „altes Grab“]-Zeit —, waren in Japan Bronzespiegel in Umlauf, die nicht im Land selbst hergestellt wurden, sondern zu den teuersten und prestigereichsten Importgegenständen aus China zählten. Spiegel symbolisierten also auch die als überlegen empfundene Zivilisation des Kontinents. Erst als die Kunst der Metallverarbeitung durch koreanische Einwanderer in Japan Verbreitung fand, stellte man eigene Bronzespiegel her, folgte aber stilistisch dem chinesischen Vorbild. Ähnliches gilt für Schwerter, die in der Frühzeit oft kunstvoll verziert waren und oft mehr der Repräsentation als dem Kampf dienten. Die ältesten japanischen Schriftzeugnisse finden sich auf solchen Schwertern aus dem 5. Jahrhundert.

Korea, Drei-Reiche Zeit (vor 660). Tokyo National Museum.

Frühe Kofun-Zeit, 4. Jh. Tokyo National Museum.

Unter den Reichsinsignien sind die Krummjuwelen die einzigen Objekte, die nicht vom Kontinent stammen und bereits in archäologischen Fundstellen aus der späten Jōmon-Zeit angetroffen wurden. Es gibt zwar auch im frühgeschichtlichen Korea Krummjuwelen, doch reichen die japanischen Funde in ältere Zeiten zurück. Möglicherweise wurden magatama also aus Japan nach Korea exportiert. Krummjuwelen waren magische Objekte. Sie wurden in Ketten um den Hals getragen oder auf Zweigen aufgehängt, die man bei shamanistischen Riten schüttelte.

All diese Objekte, die einerseits als Reichsinsignien, andererseits shintai fungierten, haben einen unmittelbaren Bezug zu den Mythen der kaiserlichen Ahnengottheiten.2 Es gibt aber auch andere shintai, beispielsweise natürliche Steine oder in Einzelfällen sogar ganze Berge (vgl. Ōmiwa Jinja [Ōmiwa Jinja (jap.) 大神神社 Ōmiwa Schrein, auch Miwa Schrein, nahe Nara; einer der ältesten Schreine Japans]), die als „Wohnort“ von Schreingöttern dienen können. Manche Schreine verwenden heute Papieropfergaben (gohei [gohei (jap.) 御幣 Papieropfergabe, Zickzack-Papier]) als shintai. Schließlich kamen auch bildliche Darstellungen zum Einsatz, obwohl natürlich auch diese nicht hergezeigt werden durften, sobald eine Gottheit sie bewohnte.

Shinzō

Kami, die in menschlicher Form (anthropomorph) dargestellt werden, bezeichnet man als shinzō [shinzō (jap.) 神像 Bild oder Statue einer Shintō-Gottheit (kami)]. Die meisten shinzō haben nicht nur menschliche Züge, sie sind überdies wie Hofbeamte gekleidet und ähneln daher dem Adel der Zeit ihrer Entstehung. Das trifft schon auf die archaisch wirkenden Gottheiten des Matsunoo Taisha [Matsunoo Taisha (jap.) 松尾大社 Matsunoo Schrein (auch: Matsuo Schrein), Kyōto; Hauptgottheiten: Ōyamakui und Nakatsushima-hime] zu, die als die ältesten Beispiele für realistisch-anthropomorphe kami-Darstellungen gelten. Die männliche Figur (li.) hielt ursprünglich eine Art Szepter (shaku [shaku (jap.) 笏 Zeremonielles Zepter der Schreinpriester; trad. Emblem von Herrschern und Götterstatuen]) in der Hand, das zugleich ein Insignium weltlicher Herrscher war.3 Es beruht, wie so vieles im Bereich des antiken Hofzeremoniells, auf chinesischen Vorbildern.4

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: Discover Kyoto.

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: unbekannt.

Der Matsunoo Schrein wurde ursprünglich von der aus China oder Korea eingewanderten Sippe der Hata [Hata-uji (jap.) 秦氏 Familienklan des japanischen Altertums mit kontinentalen Wurzeln; der Name schreibt sich mit den gleichen Zeichen wie die chinesische Qin Dynastie (778–207 v.u.Z.) und war von jeher sowohl in China als auch in Korea ein häufiger Familiennamen] errichtet und diente der Verehrung ihrer Ahnen. Seine Statuen wurden höchst wahrscheinlich von buddhistischen Bildhauern angefertigt, die ihrerseits zunächst aus Korea kamen. Dies erklärt, warum shinzō stilistisch mehr mit buddhistischen Skulpturen gemein haben als mit urgeschichtlichen Götterdarstellungen.

Frühe Heian-Zeit. Bildquelle: Wada Toshio.

Frühe Heian-Zeit. Kyushu National Museum, 2014.

Die anthropomorphen shinzō-Skulpturen enthalten somit einen Hinweis auf die zahlreichen kontinentalen Einflüsse, die den frühen kami-Kult bei Hof prägten. Sobald sich die Darstellungsweise der kami allerdings etabliert hatte, blieb sie weitgehend unverändert bestehen. Während buddhistische Plastiken ab der Kamakura-Zeit in der sogenannten yosegi-zukuri [yosegi-zukuri (jap.) 寄木造 wtl. zusammengefügte Hölzer; aus zwei oder mehreren Holzblöcken gefertigte Plastik; Gegenstück zu ichiboku-zukuri]-Technik — also aus mehreren Holzblöcken — geschnitzt wurden, und dadurch an Dynamik und Expressivität gewannen, behielt man bei den shinzō offenbar bewusst die ältere ichiboku-zukuri [ichiboku-zukuri (jap.) 一木造 wtl. ein Holz-Stil; aus einem Holzblock geschnitzte Plastik; Gegenstück zu yosegi-zukuri]-Technik — aus einem Stamm — bei, was die Figuren statisch und ungelenk erscheinen lässt. Auch die typisch Sitzhaltung mit unter dem Gewand verborgenen Händen wurde kaum variiert.

Multiple Identitäten

Was die kami-Ikonographie verwirrend macht, ist unter anderem die Tatsache, dass es oft gar nicht leicht zu erkennen ist, welcher Gott in einem bestimmten Schrein verehrt wird. Größere Schreinanlagen bestehen immer aus mehreren Einzelschreinen, die verschiedenen Gottheiten geweiht sind. Selbst in der Haupthalle eines Schrein können mehrere Gottheiten zu Hause sein oder es existieren mehrere gleichrangige Haupthallen nebeneinander. Dies ist wohl mit ein Grund, warum Schreine in Japan häufig unter ihrem Ortsnamen, nicht unter dem Namen ihrer Gottheit bekannt sind. In früherer Zeit wurde dieser Ortsname sogar mit eigenen Gottes-Titeln versehen. Die verschiedenen Gottheiten eines Schreins wurden also auch als eine einzige multiple Gottheit aufgefasst.

Beispiel Kasuga

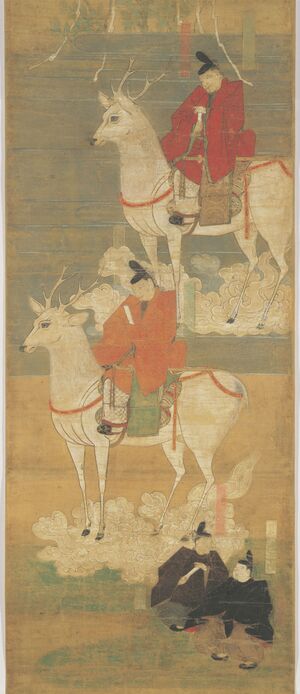

Muromachi Zeit, 14. Jh. Nara National Museum.

Der Kasuga [Kasuga Taisha (jap.) 春日大社 Kasuga Schrein, Nara; ehemals Ahnenschrein der Fujiwara] Schrein in Nara [Nara (jap.) 奈良 Hauptstadt und Sitz des Tennō, 710–784 (= Nara-Zeit); auch: Heijō-kyō] ist ein besonders anschauliches Beispiel für multiple Gottheiten. Er wurde als Ahnenschrein der mächtigen Adelsfamilie Fujiwara [Fujiwara (jap.) 藤原 mächtigste Adelsfamilie im jap. Altertum] gegründet und birgt vier Hauptgottheiten, die von den Fujiwara als ihre Vorfahren erachtet wurden. Im Mittelalter taucht neben den vier einzelnen Namen aber auch die Gottheit Kasuga Daimyōjin [Daimyōjin (jap.) 大明神 kami-Titel, wtl. Große Leuchtende Gottheit] auf. Kasuga Daimyōjin wird zwar als Einzelgottheit verstanden und sogar abgebildet, ersetzt die einzelnen kami in Kasuga aber nicht restlos, sondern fasst sie zu einer Art kollektiven Supergottheit zusammen.

Es gibt darüber hinaus auch einige namhafte Zweigschreine des Kasuga Schreins, etwa den Yoshida Schrein [Yoshida Jinja (jap.) 吉田神社 Yoshida Schrein, Kyōto; 859 als Zweigschrein des Kasuga Taisha gegründet; ursprünglich Ahnenschrein der Fujiwara; später Zentrum des Yoshida Shintō] in Kyōto. Auch er war ursprünglich ein Ahnenschrein der Fujiwara und diente der Verehrung des gleichen Ensembles von vier Göttern. Später wurden auch diese Gottheiten zu einer einzigen verschmolzen, die diesmal den Namen Yoshida Daimyōjin erhielt. Die einzelnen Ahnengötter waren zwar die gleichen wie im Kasuga Schrein, als Ensemble an einem anderen Ort bildeten sie aber eine neue Gottheit.

Der mühelose Wechsel von Einzahl und Mehrzahl und das Verschmelzen von mehreren Einzelfiguren zu einer einzigen wird wahrscheinlich jedem, der mit japanischen Manga vertraut ist, bekannt vorkommen. Auch hier vereinigen sich Einzelfiguren zu einem Superhelden, um sich nach gemeinsamen Kampf wieder zu individualisieren. Kann es sein, dass dieser fließende Übergang von einzelpersönlichen und kollektiven Identitäten etwas mit der Bedeutung der Gruppe in der japanischen Gesellschaft zu tun hat? Oder erleichtert die Tatsache, dass es im Japanischen keinen grammatikalischen Unterschied zwischen Singular und Plural gibt, derartige Vorstellungen?

Amaterasu

In der japanischen Mythologie fällt auf, dass weiblichen Figuren eine wichtige, manchmal sogar führende Rolle zukommt. Prominentestes Beispiel ist natürlich die Sonnengottheit Amaterasu [Amaterasu (jap.) 天照 Sonnengottheit; Ahnherrin des Tennō-Geschlechts; Hauptgottheit von Ise], aber auch die mythische Kaiserin Jingū [Jingū Kōgō (jap.) 神功皇后 mytholog. Herrscherin; Witwe des 14. Tennō, Chūai, und Mutter des Ōjin Tennō] führt zu ihrer Zeit das Zepter über eine ganze Nation. Zur Zeit der Abfassung der Mythen waren weibliche Tennō tatsächlich keine Seltenheit. Im Laufe des japanischen Altertums scheint die Stellung der Frau jedoch schwächer geworden zu sein. Das wirkte sich auch in der Welt der Götter aus. Offenbar tat man sich immer schwerer damit, die wichtigste Ahnengottheit des Tennō in weiblicher Gestalt zu verehren. Auf den seltenen Darstellungen aus dem Mittelalter erscheint Amaterasu daher meist als Mann. Noch in der frühen Edo [Edo (jap.) 江戸 Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);]-Zeit herrschte die Darstellung von Amaterasu als Jüngling vor. In dieser Zeit wurde der Name Amaterasu Ōmikami im übrigen sino-japanisch Tenshō Daijin [Tenshō Daijin (jap.) 天照大神 sinojap. Lesung von Amaterasu Ōmikami] ausgesprochen.5 Erst später, als unter dem Einfluss der kokugaku [kokugaku (jap.) 国学 „Lehre des Landes“, Nationale Schule, Nativismus; in der Edo-Zeit entstandene Gelehrtentradition, die ihren Fokus auf das nationale Erbe Japans richtete]-Gelehrten der einheimische Mythos wieder deutlicher ins allgemeine Bewusstsein trat, etablierte sich die heute gängige Form, wie sie etwa auf dem Holzschnitt rechts zu sehen ist.

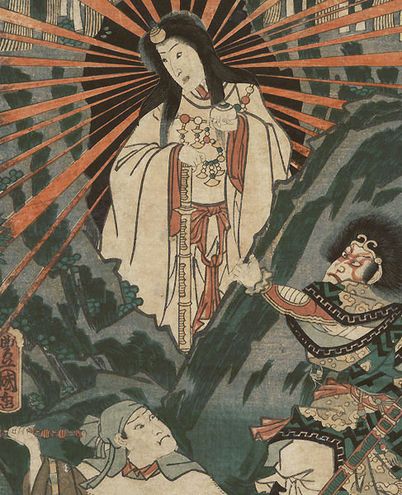

Werk von Utagawa Kunisada (1786–1865). Edo-Zeit, 1857. Fuji Arts.

Ganz allgemein kann man aus diesen Beispielen schließen, dass die persönliche Identität einer Schreingottheit wesentlich variabler ist als man aus der Sicht einer monotheistischen Religion vermuten würde. Wie bereits eingangs erwähnt, ist der Ortsnamen daher oft das beständigste Identitätsmerkmal eines Schreins. Selbst der Hauptschrein von Amaterasu, der Ahnenschrein des Tennō in Ise [Ise (jap.) 伊勢 vormoderne Provinz Ise (heute Präfektur Mie); Stadt Ise; Kurzbezeichnung für die Schreinanlage von Ise Ise Jingū] wird nicht als „Amaterasu Schrein“ sondern als „Götterpalast von Ise“ (Ise Jingū [Ise Jingū (jap.) 伊勢神宮 kaiserlicher Ahnenschrein (wtl. Götterpalast) von Ise, Präfektur Mie, bestehend aus den Anlagen Gekū und Naikū]) bezeichnet. Dass die verehrte Gottheit Amaterasu heißt, mag in diesem Fall noch allgemein bekannt sein. Aber welche Gottheit ihren Sitz im ebenso populären Izumo Schrein [Izumo Taisha (jap.) 出雲大社 Großschrein von Izumo (Präfektur Shimane)] hat, ist selbst in Japan weithin unbekannt. Man besucht die berühmten Schreine von Nikkō [Nikkō (jap.) 日光 Tempel-Schreinanlage im Norden der Kantō-Ebene, Präf. Tochigi; beherbergt u.a. den Tōshō-gū Schrein] oder Miyajima [Miyajima (jap.) 宮島 Schreininsel nahe Hiroshima; s.a. Itsukushima Schrein] und bringt ihren Gottheiten den gebührenden Respekt entgegen, aber man spricht immer nur vom Ortsnamen dieser Schreine, kaum je von der dort verehrten Gottheit. Ausnahmen stellen Hachiman [Hachiman (jap.) 八幡 Shintō-Gottheit, Ahnengottheit des Tennō und des Kriegeradels; auch „Yawata“ ausgesprochen]-, Inari [Inari (jap.) 稲荷 Reisgottheit, häufig von Fuchswächtern (myōbu) bewacht]- und Tenjin [Tenjin (jap.) 天神 wtl. „Himmelsgott“, s.a. Tenman Tenjin]-Schreine (s. Bekannte Schreine) dar. Interessanterweise sind all diese Gottheiten erst in historischer Zeit und unter buddhistischem Einfluss entstanden.

Buddhistische kami

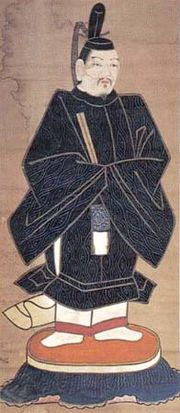

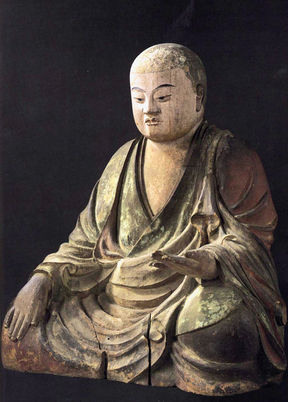

Heian-Zeit, späteres 9. Jh. Bildquelle: unbekannt.

Obwohl wie ein buddhistischer Mönch gekleidet, ist auch die Figur rechts ein kami. Es ist Hachiman [Hachiman (jap.) 八幡 Shintō-Gottheit, Ahnengottheit des Tennō und des Kriegeradels; auch „Yawata“ ausgesprochen], ein Gott, der ursprünglich von der Westinsel Kyūshū stammt aber bereits seit der Nara [Nara (jap.) 奈良 Hauptstadt und Sitz des Tennō, 710–784 (= Nara-Zeit); auch: Heijō-kyō]-Zeit (710–784) landesweit verehrt wurde. Der Hachiman-Glaube wurde besonders vom Buddhismus gefördert, denn Hachiman wurde als einer der ersten kami in das buddhistische Pantheon integriert und als zum Buddhismus bekehrte Gottheit angesehen. Um das Jahr 800 erhielt Hachiman den Titel Bosatsu [bosatsu (jap.) 菩薩 Bodhisattva, buddhistische Heilsgestalt] (Bodhisattva [Bodhisattva (skt.) बोधिसत्त्व „Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)]) und wurde ab da meist in Mönchstracht dargestellt. In späterer Zeit wurde Hachiman aber auch als Schutzpatron des Kriegerstandes verehrt. In dieser Funktion wird er als weltlicher Herrscher gezeigt. Somit scheint es, als ob Hachiman rückwirkend wieder in den Laienstand versetzt worden wäre. Tatsächlich weiß die Hachiman Legende jedoch von verschiedenen Existenzen dieser Gottheit im (buddhistischen) Zyklus der Wiedergeburten zu berichten. Daher bezieht sich die weltliche Darstellung auf jene Existenz, als Hachiman in Gestalt des Ōjin Tennō [Ōjin Tennō (jap.) 応神天皇 auch Homuda Wake 誉田別; mytholog. Herrscher, offiziell der 15. Tennō; trad. Lebensdaten: 200–310, r. 270–310] auf Erden wandelte. Dieser Gestaltenreichtum erklärt wahrscheinlich auch Hachimans flexible Einsatzfähigkeit. Noch heute ist er einer der populärsten kami Japans. (Siehe auch: Hachiman Schreine.)

Hachiman war jedoch nicht der einzige einheimische Gott, der im Laufe der japanischen Religionsgeschichte in den Dienst des Buddhismus trat. Vielmehr wurden im Grunde sämtliche kami früher oder später in das buddhistische Pantheon integriert und als Schutzgottheit des Buddhismus oder als Inkarnation einzelner Buddhas oder Bodhisattvas aufgefasst. (Mehr dazu im Kapitel „Geschichte“, Honji-suijaku.) Besonders deutlich ist dies auf den Mandalas von kami-Schreinen zu erkennen.

Schrein Mandalas

Ab der Kamakura [Kamakura (jap.) 鎌倉 Stadt im Süden der Kantō Ebene, Sitz des Minamoto Shōgunats 1185–1333 (= Kamakura-Zeit)]-Zeit (13. Jh.) findet man japanische Gottheiten auch auf sog. Mandalas (jap. mandara [mandara (jap.) 曼荼羅 Repräsentation eines religiösen Kosmos; japanische Aussprache von skt. mandala]) dargestellt. Es handelt sich dabei aber meist nicht um die abstrakten geometrischen Strukturen, die wir von den klassischen Mandalas [maṇḍala (skt.) मण्डल „Kreis“, schematische Darstellung der kosmischen Ordnung (jap. mandara 曼荼羅)] des Buddhismus kennen. Vielmehr scheinen die vergleichsweise freien Darstellungen buddhistischer Paradiese, die ebenfalls als Mandalas bezeichnet wurden, für die Schrein Mandalas Pate gestanden zu haben.

14. Jh. Bildquelle: Victor Harris, Shintō (Tōkyō: Seikandō bunko, 2001), S. 167.

Auf den Mandalas berühmter Schreine sieht man kami häufig paarweise mit Buddhas [Buddha (skt.) बुद्ध „Der Erleuchtete“ (jap. butsu, hotoke 仏 oder Budda 仏陀)] abgebildet. Diese Darstellung ist Ausdruck einer bestimmten Auffassung vom Verhältnis zwischen Buddhas und kami, die von der Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit bis zum Beginn der Meiji [Meiji (jap.) 明治 posthumer Name von Kaiser Mutsuhito; nach ihm wird auch die Meiji-Zeit (1868–1912) benannt]-Zeit gängig war: Buddhas wurden als „Urform“ (jap. honji [honji (jap.) 本地 (buddhistische) Urform (eines kami); s.a. suijaku]), kami als deren „Spur“ (suijaku [suijaku (jap.) 垂迹 wtl. kami-Spur (eines Buddha); buddh. Bezeichnung für → kami]), d.h. als sekundäre Erscheinungsform angesehen. Jede einzelne Gottheit war demnach die Inkarnation eines bestimmten Buddhas. Diese Vermischung von buddhistischer und einheimischer Ikonographie stellte bis zur Meiji-Zeit kaum ein Problem dar. Man war lediglich unterschiedlicher Ansicht, welcher kami zu welchem Buddha gehörte. Die Schrein Mandalas dienten u.a. dazu, die spezifische Interpretation bestimmter kami und ihrer Urformen zu illustrierten.

Verweise

Fußnoten

- ↑ Siehe z.B. Hitachi no kuni fudoki (8. Jh.), Aoki 1997, S. 68.

- ↑ Im Inneren Schrein von Ise soll ein Spiegel aufbewahrt werden, den die Sonnengottheit ihrem Enkel Ninigi mitgab, als er zur Erde herabstieg, um hier die Herrschaft zu übernehmen. In diesem Spiegel sollte Ninigi das Ebenbild seiner göttlichen Großmutter erblicken. Erst unter dem elften Tennō Suinin Tennō wurde der Spiegel aus dem Palast in den zu diesem Zweck errichteten Ise Schrein überführt. Das Schwert der Reichsinsignien geht wiederum auf Susanoo zurück. Es wurde den mythologischen Chroniken zufolge ebenfalls in Ise eingeschreint, fand aber später auf Umwegen in den Schrein von Atsuta (heute Nagoya). Schließlich treten die Krummjuwelen in einem berühmten Wettstreit zwischen Amaterasu und Susanoo als „Waffen“ der Amaterasu in Erscheinung. Dies deutet darauf hin, dass sie als magische Instrumente von von Shamaninnen und Priester-Königinnen verwendet wurden.

- ↑ Die Skulpturengruppe besteht aus insgesamt drei Figuren einem älteren Mann, einer Frau und einem jungen Mann. Im Matsunoo Schrein werden aber seit alters her nur zwei Hauptgottheiten verehrt, der männliche Ōyamakui und die weibliche Nakatsushima-hime (deren Spur zum Munakata Taisha in Kyūshū führt). Daher ist die genaue Identität der dargestellten Figuren ungewiss.

- ↑ In China trugen wurden sowohl Kaiser als auch Beamte mit einem solchen Szepter dargestellt. Lediglich das Material des Szepters (Jade, Elfenbein, Holz oder Bambus) offenbarte den jeweiligen Rang (Pradel 2014, S. 197).

- ↑ Während japanische Originalquellen aufgrund der kanji-Schreibung oft keinen Hinweis auf die Aussprache enthalten, findet sich ein Beleg für die geläufige Aussprache „Tenshō Daijin“ unter anderem in den berühmten Japan-Beschreibungen von Engelbert Kaempfer aus dem späten 16. Jahrhundert. In Kaempfers zunächst auf Englisch erschienenem Reisebericht heißt es: „Tensio Dai Sin is the supreme of all the Gods of the Japanese, and acknowledg'd as Patron and Protector of the whole Empire.“ (Nach Engelbert Kaempfer: The History of Japan, London 1727, S. 222.) An anderer Stelle wird Tenshō Daijin als ältester Sohn Izanagis dargestellt (ibid. S. 144). Diese Angaben beruhen wahrscheinlich auf den Auskünften von Kaempfers Informanten, nicht auf eigenen Irrtümern.

Literatur

Bilder

- ^ Keramik-Figur (dogū) aus der späten Jōmon-Zeit. Ausgrabungsort Ebisuda, Tajiri-chō, Präf. Miyagi.

Jōmon-Zeit, 1000–400 v.u.Z. e-yakimono.com. - ^ Im Jahr 1989 ausgegrabene weibliche Figur aus der mittleren Jōmon-Zeit. Die Figur wird, ähnlich wie die österreichische „Venus von Villendorf“, üblicherweise als Gottheit interpretiert.

Jōmon-Zeit, 2–3000 v.u.Z. Bildquelle: unbekannt. - ^ Dieser Spiegel wurde auf Oki-no-shima, einer Schreininsel des Munakata Taisha in Kyūshū, gefunden. Auf der verzierten Außenseite des Spiegels befinden sich vier mythologische Tiere, die als Drachen (daryū 鼉龍) gedeutet werden.

(Siehe auch: e-Kokuhō).

Kofun-Zeit, 5. Jh. Harris 2001, S. 109, Abb. 37. - ^ Das Inariyama Schwert, das auch unter der Bezeichnung Kinsakumei Tekken (Eisenschwert mit Goldinschrift) bekannt ist, wurde im Inariyama Hügelgrab in der Präfektur Saitama (Ostjapan) gefunden. Es ist auf Vorder- und Rückseite beschriftet und diente somit nicht als Waffe, sondern als Ehrenzeichen seines Besitzers, der sich in der Inschrift verewigen ließ. Es handelt sich also nicht nur um ein sehr altes Schwert, sondern auch um eines der ältesten schriftlichen Dokumente Japans.

471(?). Bildquelle: Alexander Silverman. - ^ Krummwelen (magatama) aus dem frühgeschichtlichen Korea.

Korea, Drei-Reiche Zeit (vor 660). Tokyo National Museum. - ^ Krummwelen (magatama) aus Halbedelsteinen aus dem Taniguchi Kofun, einem mittelgroßen Hügelgrab (77m Länge).

Frühe Kofun-Zeit, 4. Jh. Tokyo National Museum. - ^ Gottheit des Matsunoo Taisha. Die für kami-Darstellungen typische Haltung deutet an, dass dieser Gott ursprünglich ein shaku-Zepter in den Händen hielt. Dieses Szepter zeichnet auch weltliche Herrscher aus und symbolisiert sakrale ebenso wie politische Autorität. Die Statue zählt zu den ältesten erhaltenen Exemplaren naturalistischer kami-Darstellungen (shinzō).

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: Discover Kyoto. - ^ Weibliche Gottheit des Matsunoo Taisha. Zählt zu den ältesten kami-Skulpturen Japans. Möglicherweise identisch mit den Gottheiten von Munakata Taisha und Itsukushima. Die Statue zählt zu den ältesten erhaltenen Exemplaren naturalistischer kami-Darstellungen (shinzō).

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: unbekannt.

- ^ Männliche Gottheit des Hayatama Schreins, eines der drei Schreine von Kumano. Wird auch mit Göttervater Izanagi identifiziert. Die Statue ist ein Beispiel für den „Stil aus einem Holz“ (ichiboku-zukuri), der v.a. für kami-Darstellungen (shinzō) kennzeichnend ist.

Frühe Heian-Zeit. Bildquelle: Wada Toshio. - ^ Weibliche Hauptgottheit des Kumano Hayatama Schreins, eines der drei Schreine von Kumano. Wird auch als Göttermutter Izanami gedeutet.

Frühe Heian-Zeit. Kyushu National Museum, 2014. - ^ Auf den Hirschen sind die Götter von Kashima und Katori zu sehen, die sich von der östlichen Kantō-Region auf den Weg zum Kasuga Schrein in Nara machen. Unter ihnen sind zwei Angehörige der Fujiwara Familie zu sehen, welche die Götter begleiteten und in Nara zu Priestern des Kasuga Schreins wurden. Die Legende erzählt genau genommen nur davon, dass Takemikazuchi, der Gott von Kashima, in den Jahren 766–68 auf diese Weise nach Nara übersiedelte, doch da der Kashima Schrein in der Nähe des Katori Schreins liegt und dessen Gottheit Futsunushi auch zu den Göttern des Kasuga Schreins zählt, war es für die mittelalterlichen Künstler offenbar logisch, dass sie die Reise gemeinsam antraten.

Muromachi Zeit, 14. Jh. Nara National Museum. - ^ Männlicher Amaterasu in einer mittelalterlichen Darstellung.

Bildquelle: unbekannt. - ^ Die Darstellung stammt aus einem Tryptichon mit dem Titel „Ursprung des Tanzes vor der Felsenhöhle“ (Iwato kagura no kigen). Dieser Tanz stellt die mythologische Szene nach, in der Amaterasu durch den Tanz von Ame no Uzume aus ihrer Felsenhöhle gelockt wird. Solche kagura-Tänze werden auch heute noch häufig aufgeführt. In der Darstellung ist deutlich die Kabuki-artige Schminke der Darsteller zu erkennen. (Siehe auch Amaterasu tritt aus der Felsenhöhle.)

Werk von Utagawa Kunisada (1786–1865). Edo-Zeit, 1857. Fuji Arts. - ^ Die Gottheit Hachiman als weltlicher Herrscher in höfischer Tracht

Werk von Kyōkaku. 1326. Bildquelle: Victor Harris, Shintō (Tōkyō: Seikandō bunko, 2001), S. 145. - ^ Der Yasumigaoka Schrein befindet sich innerhalb des buddhistischen Tempels Yakushi-ji. Hachiman fungiert dort als Schutzgottheit (chinjujin) des Buddhismus. Die Statue ist Teil einer Triade, wobei der Mönch von zwei weiblichen Gottheiten in höfischem Gewand flankiert wird.

Heian-Zeit, späteres 9. Jh. Bildquelle: unbekannt. - ^ Darstellung der Götter des Kasuga Schreins in kami-Form (suijaku), unterste Reihe, und darüber in Buddha-Form (honji). Die oberste Gottheit (ganz oben) wurde offenbar zwei Buddha-Gestalten, Shaka (re.) und Kannon (li.) zugeordnet.

14. Jh. Bildquelle: Victor Harris, Shintō (Tōkyō: Seikandō bunko, 2001), S. 167.

Glossar

- Bodhisattva (skt.) बोधिसत्त्व ^ „Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

- ichiboku-zukuri 一木造 ^ wtl. ein Holz-Stil; aus einem Holzblock geschnitzte Plastik; Gegenstück zu yosegi-zukuri

- Matsunoo Taisha 松尾大社 ^ Matsunoo Schrein (auch: Matsuo Schrein), Kyōto; Hauptgottheiten: Ōyamakui und Nakatsushima-hime

- Nikkō 日光 ^ Tempel-Schreinanlage im Norden der Kantō-Ebene, Präf. Tochigi; beherbergt u.a. den Tōshō-gū Schrein

- Ōjin Tennō 応神天皇 ^ auch Homuda Wake 誉田別; mytholog. Herrscher, offiziell der 15. Tennō; trad. Lebensdaten: 200–310, r. 270–310

- yosegi-zukuri 寄木造 ^ wtl. zusammengefügte Hölzer; aus zwei oder mehreren Holzblöcken gefertigte Plastik; Gegenstück zu ichiboku-zukuri

- Yoshida Jinja 吉田神社 ^ Yoshida Schrein, Kyōto; 859 als Zweigschrein des Kasuga Taisha gegründet; ursprünglich Ahnenschrein der Fujiwara; später Zentrum des Yoshida Shintō

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

„Die Ikonographie der kami.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001