Mythen/Symboltiere/Namazu-e

Namazu-e — Erdbeben als Satire

Im Nordosten Tokyos gibt es den altehrwürdigen Kashima Schrein, der dem Schwertgott

Mythologischer Schwertgott (wtl. Gewittergott); Ahnengottheit der Fujiwara; u.a. in den Schreinen Kashima und Kasuga verehrt

Der Begriff „Takemikazuchi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

geweiht ist. In der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

Zeit war dieser Gott als

Gottheit des Kashima Schreins (Präfektur Ibaraki, n.-östl. von Tokyo); identisch mit dem Schwertgott Takemikazuchi; Ahnengottheit der Fujiwara

Der Begriff „Kashima Daimyōjin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

bekannt und galt als der Hüter des Erdbebens. Erdbeben wurden nach einem in dieser Zeit verbreiteten Glauben von einem großen Wels (

Namazu oder Wels; in der Edo-Zeit als Erdbebengott von religiöser Bedeutung

Der Begriff „namazu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) hervorgerufen, der unter der Erde haust. Als es im Jahre 1855 wieder einmal zu einem großen Erdbeben kam, erfreuten sich Bilder dieses Welses binnen kürzester Zeit einer erstaunlichen Beliebtheit. Sie stellten Wels und Gott in den unterschiedlichsten Konstellationen dar. Anfangs als bildliche Erklärung des Bebens oder als Glücksbringer gedacht, fand man in den Welsbildern (

Bild des Erdbeben-Welses; vor allem nach dem Ansei Erdbeben von 1855 sehr populär

Der Begriff „namazue“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) bald auch ein Mittel, um gesellschaftliche Um- und Missstände darzustellen, was ansonsten dank einer strengen Zensur nicht möglich war.

Motive der namazu-e

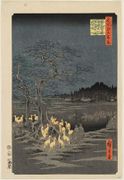

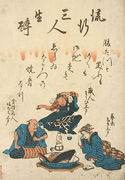

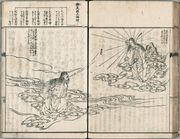

Der Stein von Kashima

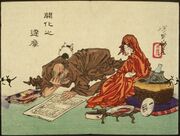

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. Wahres Bild des Schlusssteins von Kashima 1 |

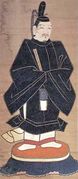

Im Schrein von Kashima gibt es einen runden Stein, der aus der Erde herausragt. Man nannte ihn

wtl. „Schlussstein“; Stein im Schrein von Kashima, mit dem der Erdbeben-Wels ruhig gehalten wird; auch: yōseki

Der Begriff „kaname-ishi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(„Schlussstein“) und meinte, dies sei der Stein, den Kashima Daimyōjin fest auf den Kopf des Erdbeben-Welses gedrückt halten müsse, damit dieser die Erde nicht erschüttern könne. Dieser Stein spielt in vielen namazue eine wichtige Rolle.

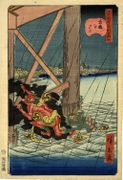

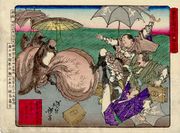

Im oberen Teil des Bildes sieht man den „Schlussstein“ des Kashima Schreins umgeben von einem Zaun und einem

Torii, Schreintor; wtl. „Vogelsitz“; s. dazu Torii: Markenzeichen der kami

Der Begriff „torii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Im unteren Bildteil sieht man den Gott von Kashima, der den Wels (wieder) in seiner Gewalt hat. Rund um die beiden sind Werkzeuge und Geldmünzen zu sehen, welche die Wiederaufbauarbeiten nach dem Erdbeben symbolisieren.

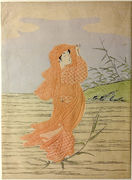

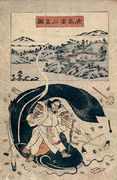

Talisman gegen Erdbeben

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. Erdbebenschutz 2 |

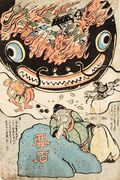

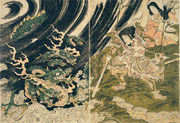

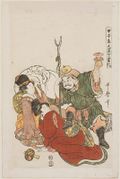

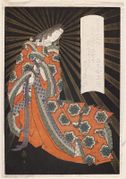

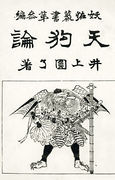

Das Bild zeigt den Gott von Kashima, der mit seinem Schwert den Erbeben-Wels im Zaum hält. Ihm zu Seite der Donnergott, der mit einem Hammer das Schwert wie einen Pflock in den Kopf des Fisches treibt. Auch im Schwanz des Fisches ist ein Schwert zu erkennen. Dies ist vielleicht eine Anspielung auf die Mythe der Schlange

Mythologische Schlange (Drache) mit acht Köpfen; wtl. „achtfach gegabelte Schlange“; wird von Susanoo besiegt

Der Begriff „Yamata no Orochi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, die in alter Zeit von

mytholog. Gottheit; Trickster-Gott, Sturmgott, Mondgott; Bruder der Amaterasu

Der Begriff „Susanoo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

zur Strecke gebracht wurde. Die kleinen Welse, die sich ehrfurchtsvoll niederwerfen, repräsentieren frühere Erdbeben ähnlicher Stärke in Kyoto (1830), Odawara (1853), Shinano (1847) und Ise (1854). Das Siegelzeichen links oben trägt die Inschrift „Kashima“. Darüber sind Sternbilder angedeutet. Dadurch reiht sich das Bild in den Kontext der

jap. für „Yin und Yang“; auch in'yō, on'yō

Der Begriff „onmyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Praktiken ein.

Wie der Bildtitel andeutet, ist diese Abbildung als Talisman (

Talisman, schutzbringender Gegenstand

Der Begriff „o-mamori“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) gegen Erdbeben gedacht. Der Bildtext liefert dafür eine deutliche Erklärung:

Das Orakel des Kashima Ahnenschreins besagt: „Solange ich auf diesem Boden weile, soll kein Halm auf den Bergen, Flüssen, Gräsern und Bäumen und kein Sandkorn an den Gestaden der blauen See Schaden nehmen, auch wenn die Erde bebt.“ Wer diesen Spruch morgens und abends sagt, wird ohne Fehl vor allen Übeln und Gefahren, vor Feuer, Wasser und Erdbeben gefeit sein. Und wer den Zettel, wo dies steht, an den Pfeilern in Ost und West, Süd und Nord anbringt, dessen Haus wird nicht einstürzen und nicht zerstört werden.

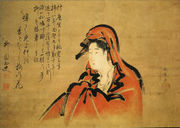

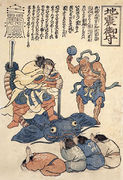

Wels und Donner, Yin und Yang

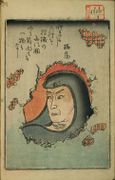

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. Der Namazu als Monster 3 |

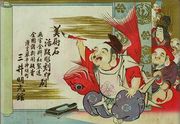

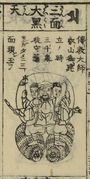

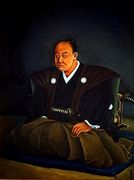

Dieses Bild zeigt im Gesicht des Welses die Zer·stö·run·gen, die das Erd·beben angerichtet hat. Man erkennt auch das Feuer, das als Folge·er·schei·nung von Erdbeben sehr gefürch·tet war (und ist).

Unter dem Wels sieht man drei Gott·heiten, die mit der Ursache des Bebens in Ver·bin·dung stehen: Rechts oben reitet der Gott von Kashima eilig herbei. Er war nämlich wie jedes Jahr im Zehnten Monat (

„Monat ohne Götter“; volkstümlicher Beiname des 10. Monats, in dem sich die Götter Japans alle nach Izumo begeben sollen

Der Begriff „Kannazuki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) beim Götter·tref·fen in

alter Namen der Präfektur Shimane in West-Japan; auch kurz für Izumo Taisha

Der Begriff „Izumo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

. Neben ihm der Donner·gott, der mit dem Feuer in Verbindung steht. Sein Donnern wird scherzhaft als Furz dargestellt.

An den „Schlussstein“ gelehnt schläft

Glücksgott der Händler und Fischer; andere Schreibung: 夷 oder 戎; Grundbedeutung wahrscheinlich „Fremder“ oder „Barbar“

Der Begriff „Ebisu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, der den Gott von Kashima vertreten sollte.

Das häufige Vorkommen des Donnergottes hängt mit einer Yin Yang Symbolik zusammen: Abge·sehen vom Wels gab es auch etwas abstrak·tere Er·klä·rungen für Erdbeben, die die Ursachen dafür in einem Un·gleich·ge·wicht von Yin und Yang erblickten: Im speziellen würde das Feuer (Yang) unter·irdisch das Wasser (Yin) an Stärke über·treffen, während es für gewöhn·lich nur im Himmel die Vor·herr·schaft genieße. Aus diesem un·ge·wöhn·lichen Zusam·men·prall von Yin und Yang würde im Himmel Gewitter und auf der Erde ein Beben entstehen.4 (Diese Erklärungen sind im Grunde nicht allzu weit von der Natur·wissen·schaft entfernt.) Der Erdbeben-Wels wurde also wahr·schein·lich von Gebil·de·teren als Sinnbild für die Kräfte des Yin, der Donner·gott als Sinnbild des Yang angesehen.

Die Rolle der Gottheiten ist allerdings im Verhältnis zu Yin und Yang nicht ganz eindeutig. Der Wels ist zweifellos Yin, das sich aufbäumt, oder überschüssiges Yin. Ihm steht der Donnergott

Donnergott; auch Rai-ten

Der Begriff „Raijin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

gegenüber, der durch ähnliche Ursachen hervor·gerufen wurde. Takemi·kazuchi, der Gott von Kashima, ist seinem alten Namen nach aber ebenfalls ein Gewitter·gott (Kazuchi). Es gibt somit zwei Gewitter- oder Donner·götter, die die Aufgabe haben, das Erdbeben im Zaum zu halten. Wer aber kümmert sich um die Brände, den Überschuss an Yang-Energie? Es müsste im Grunde noch einen „guten“ Yin-Gott geben, aber von dem ist in den Bildern nichts zu sehen.

Das Beben als Glücksfall

Das Beben von 1855 zeichnete sich offenbar dadurch aus, dass in erster Linie die Anwesen von Daimyos und die Lagerhäuser von Großhändlern betroffen waren. In der Folge entstand eine starke Nachfrage nach Tischlern und Zimmerleuten, was insgesamt den eher einfacheren Schichten der Stadtbevölkerung zugute kam. Es gab also eine Umverteilung des Reichtums in Richtung der Armen. Dies wird in den Welsbildern teilweise mit offener Sympathie für die einfachen Leute dargestellt, sodass der Namazu sogar manchmal als Wohltäter erscheint.

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. |

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. |

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. |

| Seppuku des Namazu5 | Daikoku und Namazu6 | Abtransport des Reichtums7 |

Seppuku des Namazu

Der Erdbeben-Wels ist von einem Pfeil des Gottes von Kashima getrof·fen worden und begeht — gleich einem vor·bild·lichen Samurai in aus·sichts·loser Lage — Selbst·mord durch seppuku (Harakiri). Aus dem Bauch des Welses strömen ovale Geld·münzen. Im Hinter·grund, unter·halb des Gottes, sind links die ver·stor·benen Opfer des Bebens, rechts die Ge·schä·digten (Groß·händler, Daimyos, etc.) zu sehen. Dem Text ist zu ent·nehmen, dass sie ange·sichts des Selbst·opfers des Namazu zur Ver·söhnung bereit sind.

Daikoku und Namazu

Nachdem der Gott von Kashima (Bildmitte) den Wels wieder unter Kontrolle gebracht hat, tritt der Glücksgott

Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

Der Begriff „Daikoku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

auf den Plan und lässt Geld regnen, das den einfachen Bauarbeitern zugute kommt. Der Text des Bildes gibt ein „Erdbeben-Abwehr-Lied“, in welchem die Arbeiter sich freuen, dass sie nun ins Bordell gehen können (s.u.).

Abtransport des Reichtums

Ein Erdbeben-Wels schüttelt einen reichen Kaufmann, bis er Geld erbricht, um das sich Handwerker und Bauarbeiter raufen. Der Wels mahnt den Kaufmann, in Zukunft mehr Mitleid mit den Arbeitern zu haben. Die Arbeiter wiederum meinen, dass es besser ist, das Geld im Bordell auszu·geben, da sowieso bald wieder ein Erd·beben kommt.

Die neuen Freudenviertel

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

Notdürftig maskierte Erdbeben-Welse besichtigen ein Bordell und werden von den dortigen Damen an den Bärten herangezogen. Die Prostituierten sind von den Namazu offensichtlich angetan.

Das Bild trägt den Titel „Quartier der Strapazen und Feuersbrünste“. „Quartier“ oder „Leihwohnung“ (jap. karitaku) war zu dieser Zeit ein Euphemismus für billige Bordelle. Diese waren als Ersatz für das vom Erdbeben zerstörte Nobel-Freudenviertel Yoshiwara errichtet worden, allerdings waren sie kostengünstiger. Somit wurde dank des Erdbebens die Prostitution in Edo weiter verbreitet und allgemein erschwinglicher. Auch das ein „positiver“ Effekt für die ärmere Bevölkerung, der in einem Lied, das auf mehreren Namazu-Bildern zu finden ist (s.o.), deutlich hervorgehoben wird:

Der Wassergott hat uns das Leben gerettet // Jetzt gehen wir zu den Huren (Rokubu), wie schön!

Mizukami no / tsuge ni inochi o / tasukarite // rokubu no uchi ni / iru zo ureshiki

Das Götterpferd von Ise

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. Das Götterpferd des Ise Schreins 9 |

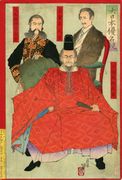

Dieses Bild zeigt, wie die Gottheit von

kaiserlicher Ahnenschrein (wtl. Götterpalast) von Ise, Präfektur Mie, bestehend aus den Anlagen Gekū und Naikū

Der Begriff „Ise Jingū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, hier als Pferd dargestellt, den Erdbeben-Wels besiegt. Der dem Bild einge·schrie·bene Text berichtet davon, dass die Gottheit von Ise im Zuge des Erbebens als weißes Pferd durch die Straßen der Stadt galop·pierte und all jene, die zu ihr beteten, vor Unheil bewahrte. Das Pferd soll zu diesem Zweck einzelne Haare ausge·streut haben. Die Kashima Gottheit spielt hier die ambi·valente Rolle eines Kriegers, der sein Pferd nicht im Zaum halten kann. Wie in anderen Bildern auch ver·körpert Kashima hier das Shogunat, das mit den Ver·hält·nis·sen nicht mehr zurecht kommt.

Der Begriff „Amaterasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, die kaiserliche Ahnengottheit aus Ise, war im damaligen Edo ebenso exotisch und unbekannt wie der Tenno in Kyoto. Man wusste ein wenig von ihrer Rolle als Ahnen- und Sonnen·gottheit, doch weder waren ihre Mythen allgemein bekannt, noch herrschte Einigkeit, ob es sich um eine männliche oder weibliche Gottheit handelte. Doch erfreuten sich sich in dieser Zeit Wall·fahrten nach Ise einer wach·senden Beliebt·heit. Diese Wall·fahrten standen im Zusam·men·hang mit dem Schlag·wort yonaoshi („Welt·erneue·rung“ oder „Welten·heilung“). Yonaoshi fußte zwar auf keiner so konkreten politischen Vision wie etwa die franzö·sische Revolution. Dennoch sah das Tokugawa Shogunat zurecht eine Gefahr in dieser Bewegung. In den Wall·fahrten nach Ise und im Glauben an die Wohl·taten des Götter·pferdes kündigte sich eine neue Auf·wer·tung des Tenno an, die schließ·lich im Jahr 1868 in Gestalt der

posthumer Name von Kaiser Mutsuhito; nach ihm wird auch die Meiji-Zeit (1868–1912) benannt

Der Begriff „Meiji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Restau·ration zu einer voll·kom·men neuen politischen Ordnung führen sollte.

Wieso ein Wels?

Der Wels ist eine artenreiche Spezies von Fischen, die eines gemeinsam haben: Sie halten sich vorwiegend am Grund von Gewässern auf und sind daher selten zu sehen. Schon in alter Zeit wurde es als Zeichen von bevor·stehender Gefahr gedeutet, wenn Welse an der Oberfläche von Gewässern gesichtet wurden. So wurde der Wels zunächst zu einem positiven Künder von Erdbeben. Doch wurde der Prophet offenbar mit der Zeit als Verursacher der Gefahr, die er ankündigte, angesehen. Dabei kam eine klassische chinesische Vorstellung ins Spiel, die einen unterirdischen Drachen als Verursacher von Erdbeben ansah. Dieser Drache wurde offenbar Anfang der Edo-Zeit in der Region um den Biwa See erstmals als Wels umgedeutet. Von dort breitete sich die Vorstellung entlang der Tōkaidō-Route in den Osten des Landes aus.10 Interessant ist, dass der zum Monster (

Fabelwesen, Geisterwesen, Gespenster

Der Begriff „yōkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) gewordene Namazu schließlich in den Erdbeben·bildern wieder verniedlicht wird.

Der Kaname-Stein scheint andererseits schon seit alter Zeit als Heiligtum des Kashima Schreins zu gelten und findet sich u.a. im der frühesten japanischen Gedichtsammlung Manyōshū erwähnt. Doch gibt es Steine mit der gleichen Bezeichnung in mehreren Schreinen, unter anderem im Katori Schrein, der nur unweit vom Kashima schrein entfernt liegt und als eine Art Zwilling desselben angesehen werden kann. 1664 versuchte der gelehrte Daimyo Tokugawa Mitsukuni, in dessen Domäne der Kashima Schrein damals lag, dem Geheimnis des Kashima Steins auf den Grund zu kommen, und ließ eine Grabung durchführen, die allerdings zu keinem Erfolg führte, weil die Grube sich auf mysteriöse Weise immer wieder mit Erde füllte.11

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

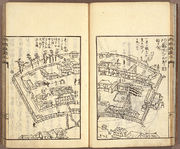

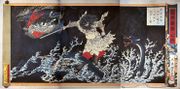

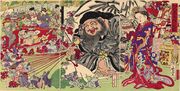

Die Namazu von Shinano und Edo12

Das Bild beinhaltet viele der Motive, die in den voran gegangenen Darstellungen einzeln hervorgehoben sind. Es sind hier zwei Namazu zu sehen, die zwei unterschiedliche Beben in der Kantō Region (Shinano 1847 und Edo 1855) versinnbildlichen. Rechts oben die beiden Gottheiten, die nicht genug aufgepasst haben: Kashima und der Donnergott.Anmerkungen

- ↑

Kashima kanameishi shinzu

Bildquelle: Miyata und Takada 1995, S. 105 (#34). - ↑ Jishin omamori

Bildquelle und -erläuterung: Miyata und Takada 1995, S. 110 und 262 (#37). - ↑ Bildquelle: Tokyo Metropolitan Library [2011/3]

Bilderläuterung: Miyata und Takada 1995, S. 266 (#44). - ↑ Smits 2006, S. 1051.

- ↑ Bild: Miyata und Takada 1995, S. 9 und 296 (#82).

- ↑ Bildquelle:

Tokyo Metropolitan Library [2011/3]

Bilderläuterung: Miyata und Takada 1995, S. 319–320 (#127). - ↑ Bildtitel: Mochimaru takara no debune; Bild: Miyata und Takada 1995, S. 225 und 299 (#90).

- ↑ Nanju ya kaji no karitaku 1855-56, anon.

Bildquelle und -erläuterung: Miyata und Takada 1995, S. 227 und 314 (#115). - ↑ Bildquelle: Tokyo Metropolitan Library [2011/3]

Bilderläuterung: Miyata und Takada 1995, S. 257 (#30). - ↑ Siehe Yōkai: Monsters, Giant Catfish, & Symbolic Representation in Popular Culture (Gregory Smits)

- ↑ 要石 (Kanameishi) Wikipedia (jap.)

- ↑ Bildquelle:Tokyo Metropolitan Library [2011/3]

Bilderläuterung: Miyata und Takada 1995, S. 266–267 (#45).

Literatur und Links

- Gregory Smits, Earthquakes in Japanese History (Übersichtsseite über diverse Online-Materialien des Autors zum Thema Erdbeben)

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Denken

- 八 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Namazu-e: Erdbeben als Satire.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001