Christenverfolgung in der Edo-Zeit

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Geschichte/Christentum/Christenverfolgung.

Die christliche Mis·sio·nie·rung begann im Zeit·alter der käm·pfen·den Länder (Sengoku Jidai [Sengoku Jidai (jap.) 戦国時代 Zeit der kämpfenden Länder, 1467–1568; beginnt mit dem Ōnin-Krieg und endet nach dieser Definition mit dem Beginn der nationalen Einigung unter Oda Nobunaga; nach anderen Definitionen mit der Ausrottung der Toyotomi durch Tokugawa Ieyasu im Jahr 1615]), die nach einem Exzess von Gewalt·taten in die Herr·schaft der Tokugawa [Tokugawa (jap.) 徳川 Kriegerdynastie, die während der Edo- oder Tokugawa-Zeit (1603–1867) das Amt des Militärmachthabers (Shōgun) inne hatte.] überging. Obwohl anfangs geduldet, wurde das Chris·ten·tum durch die Tokugawa ab 1614 systematisch verfolgt. Euro·pä·ische Mis·sio·nare und ja·pa·nische Christen wurden des Landes verwiesen oder mussten ab da mit grausamen Foltern, Kreu·zig·ungen und Ver·bren·nungen rechnen. Vorlage:WmaxX Neben Kreuzigung und Folter entstanden aber auch ver·gleichs·weise subtile Methoden um Christen auszu·forschen und dingfest zu machen:

- Apostasie-Schwur

- „Bildertreten“, fumie [fumie (jap.) 踏み絵 „Bildertreten“; Zwangsmaßnahme zur Entlarvung von Christen] (oder ebumi)

- „Fünf-Mann Gruppen“, goningumi [goningumi (jap.) 五人組 Nachbarschaftsgruppe; wtl. „Fünfergruppe“]

- Gewaltsames Umpolen

- Kopfgeld

- Glaubensbestätigung durch buddhistische Tempel

Innerhalb dieser Methoden war es das System der Glaubens·be·stät·igung durch bud·dhis·tische Tempel (terauke seido [terauke seido (jap.) 寺請制度 System der buddhistischen Zertifikation der Rechtgläubigkeit]), welches sich schließlich als wichtigstes Instrument der religiösen Kontrolle durch·setzte. Es bewährte sich nämlich auch als generelles Mittel der Be·völk·erungs·zählung und ‑verwaltung. Daher wird es auf einer eigenen Haupt·seite, Inquisition, genauer erläutert. Die anderen Methoden werden auf dieser Seite kurz besprochen.

Apostasie-Schwur

Ein eher in der Oberschicht von Kyōto ver·brei·tetes Ver·fahren sah vor, dass ehemalige Christen, die ihrem Glauben frei·willig abschwuren, schrift·liche Eide leisten mussten, die in der Formulierung endeten:

Sollte ich je zum Christentum zurückkehren, werde ich nach meinem Tod in die Hölle fahren [...] und dort die Qualen der fünf Kälten und drei Hitzen durch die Hände der Höllenteufel erfahren. 1

Dieses Verfahren machte sich zunutze, dass ähnliche Höllenvorstellungen sowohl im Christentum als auch im Bud·dhis·mus existierten und der Schwur daher aus beiden Blickwinkeln von Bedeutung war.

Bildertreten

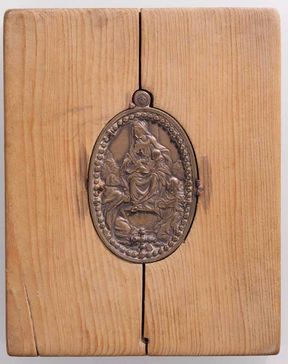

Edo-Zeit, 16.–17. Jh. Tokyo National Museum.

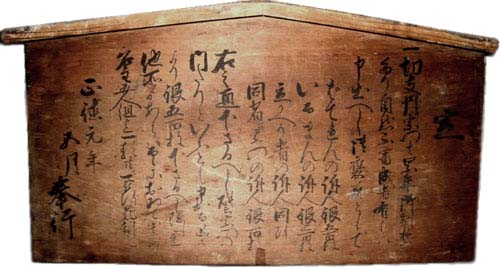

Edo-Zeit, 17. Jh. Tokyo National Museum.

Das Bilder·treten (fumie [fumie (jap.) 踏み絵 „Bildertreten“; Zwangsmaßnahme zur Entlarvung von Christen]) wurde zunächst in Nagasaki, dem einstigen Zentrum des ja·pa·nischen Chris·ten·tums, unter der Regie des Stadt·verwalters und Chris·ten·be·kämpfers Mizuno Morinobu [Mizuno Morinobu (jap.) 水野守信 1577–1637; Staatsbeamter der frühen Edo-Zeit, 1626–28 Verwalter von Nagasaki (Nagasaki bugyō); für die Einführung von fumie verantwortlich] entwickelt. Verdächtige wurden genötigt, auf ein Bild — meist ein Medaillon aus Metall — mit christ·lichem Motiv (Jesus, Maria oder Kreuz) zu treten. Wer sich weigerte oder zögerte, entlarvte sich als Christ und musste mit der Todes·strafe, zumeist Kreu·zig·ung, rechnen. In Nagasaki wurde das fumie mit der Zeit sogar zu einem rou·tine·mäßigen Brauch.2 Ab Mitte des 17. Jahr·hun·derts wurde das Bilder·treten in ganz Kyushu in die jähr·lichen Neu·jahrs·zeremonien integriert.3 Dadurch konnte das Chris·ten·tum nie ganz in Ver·ges·sen·heit geraten und entwickelte mitunter eine neue, mysteriöse An·zieh·ungs·kraft.

Gewaltsames Umpolen

Christen wurden bis·weilen auch dazu gebracht, ihrem Glauben nicht nur ab·zu·schwören, sondern sich auch aktiv an der Verfolgung ehemaliger Mitbrüder zu beteiligen. Ein prominentes Bei·spiel ist der Jesuiten·pater Cristóvão Ferreira [Ferreira, Cristóvão (west.) 1580?–1650; portugiesischer Jesuitenmissionar in Japan, der nach Verhaftung und Folter 1633 zur anti-christlichen Inquisition überwechselte], der 1633 unter Folter dem Chris·ten·tum abschwor, dann zum Zen-Bud·dhis·mus übertrat und schließlich in dieser Funktion als anti-christ·licher Inquisitor aktiv war.4 Er wird manchmal sogar als Erfinder des fumi-e angesehen. Die Figur dieses Paters spielt im Roman Schweigen (Chinmoku) von Endō Shūsaku [Endō Shūsaku (jap.) 遠藤周作 1923–1996; japanischer Schriftsteller, der in zahlreichen Romanen zumeist das Christentum in Japan thematisierte] eine wichtige Rolle. In einer Ver·fil·mung des Romans durch den Hollywood Regisseur Martin Scorsese (2016) spielt Liam Neeson den über·ge·laufenen Pater.

Werk von Martin Scorsese. 2016. Bildquelle: filmstarts.de.

Fünferschaften

Die Idee einer wechsel·seitigen Kontrolle durch so·ge·nann·te Fünferschaften (goningumi [goningumi (jap.) 五人組 Nachbarschaftsgruppe; wtl. „Fünfergruppe“]) soll eben·falls im Zuge der Be·kämpf·ung des Chris·ten·tums entstanden sein und auf Sakai Tadakatsu [Sakai Tadakatsu (jap.) 酒井忠勝 1587–1662; Staatsbeamter und Daimyō; 1624–1638 Mitglied des obersten Regierungsrats (rōjū)], einen Daimyo und Beamten der frühen Edo-Zeit, zurückgehen.5 Er organisierte alle Haus·halts·vor·stände in seinem Lehen in Fünfergruppen und verfügte, dass jedes Mit·glied einer solchen Gruppe und sämtliche seiner Familien·mitglieder strengste Strafen zu befürchten hätten, wenn auch nur einer unter ihnen Christ sein sollte. Diese Form der wechsel·seitigen Kontrolle wurde bald auch in anderen Teilen des Landes übernommen. Die damit verbundene Sippen·haftung schloss mitunter auch die jeweiligen Dorf·vor·stände und die lokalen Tempel mit ein. Dieses System entwickelte sich später unabhängig von anti-christlicher Über·wachung zu einem autonomen Nach·bar·schafts·gruppen-System, das sowohl Kontrolle als auch Unterstützung be·in·haltet und teil·weise noch heute in Japan existiert.

Kopfgeld

Mitunter versuchte man Christen nicht nur durch Strafen, sondern auch durch Be·loh·nungen ding·fest zu machen. Erste Ver·ord·nungen, die eine sys·te·mat·ische Be·loh·nungen von Spitzeldiensten vorsahen, ergingen bereits 1633 an den Statthalter von Nagasaki und führten bald zum Auftreten von pro·fes·sio·nellen Kopfgeldjägern.6 Ab Mitte des 17. Jahr·hun·derts wurden regel·mäßig Ver·ord·nungen auf Holz·tafeln ver·öffent·licht, die detailliert festlegten, welches Kopf·geld auf die Anzeige von Christen aus·ge·setzt wurde. Diese Praxis wurde bis ins 18. Jahr·hun·dert hinein aufrecht erhalten. Die Verordnungen besagten ungefähr Folgendes:

Verordnung

Der christliche Glaube (kirishitan shūmon [kirishitan shūmon (jap.) キリシタン宗門 Christentum im feudalen Japan; wtl. christliche Sekte]) ist seit langem verboten. Wer einen Verdächtigen entdeckt, muss ihn den Be·hörden melden. Als Be·lohnung gibt es

- 500 Siber·münzen für die An·zeige eines Priesters (bateren [bateren (jap.) 伴天連 christlicher Priester; Missionar])

- 300 Silbermünzen für die An·zeige eines Mönchs·bruders (iruman [iruman (jap.) イルマン/以留満 christlicher Mönchsbruder/Frater im feudalen Japan; von Portugiesisch irmão])

- den gleichen Betrag für einen Re·kon·ver·tierten (tachikaerimono [tachikaerimono (jap.) 立ち返り者 wtl. sofortiger Rückkehrer; rekonvertierter (Christ); Person, die (dem Christentum) abschwört, es aber heimlich weiter praktiziert])

- 100 Silber·münzen für einen Laien.

Auch wenn der An·zei·gende selbst Christ ist, bekommt er 500 Silbermünzen oder den der Anzeige ent·sprechenden Betrag. Wenn jemand aber einen Priester oder Mönch ver·steckt, so wird auch der Vor·steher (nanushi [nanushi (jap.) 名主 Dorfvorstehender; Dorfoberster zur Edo-Zeit]) seines Dorfes, die Nach·bar·schafts·gruppe (goningumi [goningumi (jap.) 五人組 Nachbarschaftsgruppe; wtl. „Fünfergruppe“]) und die ganze Ver·wandt·schaft bestraft.

Shōtoku 1 (1711), 5. Monat Verwaltungsbehörde

定

切支丹宗門は累年御制禁たり自然不審成もの有之は申出へし御ほうびとして

- はてれんの訴人 銀五百枚

- いるまんの訴人 銀三百枚

- 立かへり者の訴人 同断

- 同宿并宗門の訴人 銀百枚

右之通可被下之たとひ同宿并宗門之内たりといふとも訴人に出る品により銀五百枚可被下之隠置他所よりあらはるゝにおゐては其所之名主并五人組迄一類ともに 可被処厳科者也仍下知如件

正徳元年五月 奉行

Verweise

Verwandte Themen

Fußnoten

Literatur

Bilder

- ^ Medaillon aus Bronze mit Pieta-Motiv (Maria und Jesus), wahrscheinlich in Europa hergestellt, aber in Japan als „Tretbild“ (fumie) verwendet. In der Edo-Zeit mussten Menschen, die im Verdacht standen Christen zu sein, auf solche Bilder treten, um zu beweisen, dass sie dem Christentum abgeschworen hatten. Das Medaillon trägt Spuren deutlicher Abnützung.

Edo-Zeit, 16.–17. Jh. Tokyo National Museum.

- ^ Marienmedaillon aus Bronze, wahrscheinlich in Europa hergestellt, aber in Japan in ein Holzbrett eingefasst, um als „Tretbild“ (fumie) zu fungieren. In der Edo-Zeit mussten Menschen, die im Verdacht standen Christen zu sein, auf solche Bilder treten, um zu beweisen, dass sie diese nicht in Ehren hielten. Das Medaillon trägt Spuren deutlicher Abnützung.

Edo-Zeit, 17. Jh. Tokyo National Museum.

Glossar

- Endō Shūsaku 遠藤周作 ^ 1923–1996; japanischer Schriftsteller, der in zahlreichen Romanen zumeist das Christentum in Japan thematisierte

- Ferreira, Cristóvão (west.) ^ 1580?–1650; portugiesischer Jesuitenmissionar in Japan, der nach Verhaftung und Folter 1633 zur anti-christlichen Inquisition überwechselte

- kirishitan shūmon キリシタン宗門 ^ Christentum im feudalen Japan; wtl. christliche Sekte

- Mizuno Morinobu 水野守信 ^ 1577–1637; Staatsbeamter der frühen Edo-Zeit, 1626–28 Verwalter von Nagasaki (Nagasaki bugyō); für die Einführung von fumie verantwortlich

- Neeson, Liam (west.) ^ 1952–; irischer Filmschauspieler, der in einem Spielfilm vom Martin Scorsese den Jesuiten Cristóvão Ferreira verkörperte; dieser wurde im Japan des 17. Jh. zur Apostasie gezwungen und half Japanern bei der Verfolgung anderer Christen

- Sakai Tadakatsu 酒井忠勝 ^ 1587–1662; Staatsbeamter und Daimyō; 1624–1638 Mitglied des obersten Regierungsrats (rōjū)

- Scorsese, Martin (west.) ^ 1942–; amerik. Filmregisseur, drehte u.a. den Spielfilm Silence (2016) über japanische Christenverfolgungen im 17. Jh. nach einem Roman von Endō Shūsaku

- Sengoku Jidai 戦国時代 ^ Zeit der kämpfenden Länder, 1467–1568; beginnt mit dem Ōnin-Krieg und endet nach dieser Definition mit dem Beginn der nationalen Einigung unter Oda Nobunaga; nach anderen Definitionen mit der Ausrottung der Toyotomi durch Tokugawa Ieyasu im Jahr 1615

- tachikaerimono 立ち返り者 ^ wtl. sofortiger Rückkehrer; rekonvertierter (Christ); Person, die (dem Christentum) abschwört, es aber heimlich weiter praktiziert

- terauke seido 寺請制度 ^ System der buddhistischen Zertifikation der Rechtgläubigkeit

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Metalog

- Konzept

- Autor

- Impressum

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Christenverfolgung in der Edo-Zeit.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001