Mythen/Symboltiere/Namazu-e

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Mythen/Symboltiere/Namazu-e.

Namazu-e — Erdbeben als Satire

(Seite in Arbeit...)

Im Nordosten Tokyos gibt es einen alten Schrein der dem Schwertgott

Mythologischer Schwertgott (wtl. Gewittergott); Ahnengottheit der Fujiwara; u.a. in den Schreinen Kashima und Kasuga verehrt

Der Begriff „Takemikazuchi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

geweiht ist. In der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

Zeit war dieser Gott als Kashima Daimyōjin bekannt und galt als der Hüter des Erdbebens. Die Ursache für Erdbeben lag nach einem in dieser Zeit verbreiteten Glauben in einem großen Wels (namazu), der unter der Erde haust. Als es im Jahre 1855 wieder einmal zu einem großen Erdbeben kam, erfreuten sich Bilder dieses Welses binnen kürzester Zeit einer erstaunlichen Beliebtheit. Sie stellten Wels und Gott in den unterschiedlichsten Konstellationen dar. Anfangs als bildliche Erklärung des Bebens oder als Talismane gedacht, fand man in den Welsbildern bald auch ein Mittel, um gesellschaftliche Um- und Missstände darzustellen, was ansonsten dank einer strengen Zensur nicht möglich war.

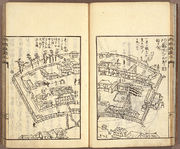

Der Stein von KashimaIm Schrein von Kashima gibt es einen runden Stein, der aus der Erde herausragt. Man nannte ihn Kaname-ishi („Schlussstein“) und meinte, dies sei der Stein, den Kashima Daimyōjin fest auf den Kopf des Erdbeben-Welses gedrückt halten müsse, damit dieser die Erde nicht erschüttern könne. Dieser Stein spielt in vielen namazue eine wichtige Rolle. Im oberen Teil des Bildes sieht man den „Schlussstein“ des Kashima Schreins umgeben von einem Zaun und einemtorii 鳥居 (jap.)

Torii, Schreintor; wtl. „Vogelsitz“; s. dazu Torii: Markenzeichen der kami Schrein • •

Der Begriff „torii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt: Glossarseiten gakuzuka, hizen torii, ise torii, kasagi, miwa torii, myōjin torii, nuki, ryōbu torii, sannō torii, senpon torii, shimetorii, shinmei torii, shinmei-zukuri, shinmon, shōben yoke

Bilder . Im unteren Bildteil sieht man den Gott von Kashima, der den Wels (wieder) in seiner Gewalt hat. Rund um die beiden sind Werkzeuge und Geldmünzen zu sehen, welche die Wiederaufbauarbeiten nach dem Erdbeben symbolisieren. Bild: Kashima kanameishi shinzu. Namzue, 1855, anon. Bildquelle: Miyata und Takada 1995, S. 105 (#34). |

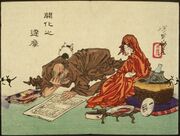

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. |

Der Bildtext lautet: Erdbebenschutz Das Orakel des Kashima Ahnenschreins besagt: „Solange ich auf diesem Boden weile, soll kein Halm auf den Bergen, Flüssen, Gräsern und Bäume und kein Sandkorn an den Gestaden der blauen See Schaden nehmen, auch wenn die Erde bebt.“ Wer diesen Spruch morgens und abends sagt, wird ohne Fehl vor allen Übeln und Gefahren, vor Feuer, Wasser und Erdbeben gefeit sein. Und wer den Zettel, wo dies steht, an den Pfeilern in Ost und West, Süd und Nord anbringt, dessen Haus wird nicht einstürzen und nicht zerstört werden. Bild: Namazu-e, 1855; |

Dieses Bild ist als Talisman gegen Erdbeben gedacht. Es zeigt den Gott von Kashima, der mit seinem Schwert den Erbeben-Wels im Zaum hält. Die Welse davor repräsentieren frühere Erdbeben in Kyoto, Odawara, Shinano, und Ise. Neben Kashima ist der Gewittergott zu sehen, der mit dem Feuer, das Erbeben zumeist hervorrufen, in Beziehung steht. Das Siegelzeichen links oben trägt die Inschrift „Kashima“. Darüber sind Sternbilder angedeutet. Dadurch reiht sich das Bild in den Kontext der Yin Yang Praktiken ein.

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. |

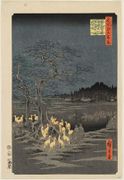

Oben: Der Erdbeben-Wels (namazu) und die Zerstörungen,

die er anrichtet.Bildmitte: Der Gott von Kashima reitet eilig herbei. Links der Donnergott.Unten: Der „Schlussstein“ (kaname-ishi) und der schlafende Gott Ebisu, der den Gott von Kashima vertreten sollte.//Obwohl Ebisu oft als lachender, jugendlicher Glücksgott dargestellt wird, gibt es auch Legenden, denen zufolge er alt und schwerhörig ist und aus diesem Grund den alljährlichen Aufruf an die Götter, sich im Oktober in Izumo zu versammeln, nicht hört (oder hören will). Er bleibt daher als „Haushüter-Gott“ (rusugami) in seiner Heimatregion. Doch auch diese Aufgabe erfüllte er im 10. Monat 1855, als der Erdbebenwels das große Ansei-Beben verursachte, nicht sorgfältig genug. |

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. |

Welsbild (namazue, das das Erdbeben von 1855 thematisiert. Bildinhalt: Nachdem der Gott von Kashima, Kashima Daimyōjin, (Bildmitte) den Wels (namazu) wieder unter Kontrolle gebracht hat, tritt der Glücksgott Daikoku auf den Plan und lässt Geld regnen, das den einfachen Bauarbeitern zugute kommt. Der Text ist ein „Erdbeben-Abwehr-Lied“, welches besagt:

Bilderläuterung: Miyata Noboru, Takada Mamoru, Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tōkyō: Ribun Shuppan, 1995, S. 319–320. |

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. |

Notdürftig maskierte Erdbeben-Welse (namazu) besichtigen ein Bordell und werden von den dortigen Damen an den Bärten herangezogen. Das Bild trägt den Titel „Unterkunft der Strapazen und Feuersbrünste“. Unter „Unterkunft“ oder „Leihwohnung“ (jap. karitaku) verstand man zu dieser Zeit billige Bordelle. Diese waren als Ersatz für das vom Erdbeben zerstörte Nobel-Freudenviertel Yoshiwara errichtet worden. Somit wurde dank des Erdbebens die Prostitution in Edo weiter verbreitet und allgemein erschwinglicher. Auch das ein „positiver“ Effekt für die ärmere Bevölkerung. Edo-Zeit, wahrscheinlich 1855. Bildquelle: Miyata Noboru, Takada Mamoru, Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tōkyō: Ribun Shuppan, 1995, S. 227 und 314. |

Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile. Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. |

Der Erdbeben-Wels (namazu), der das Erdbeben von 1855 hervorgerufen hat, ist von einem Pfeil des Gottes Kashima Daimyōjin getroffen worden und begeht Selbstmord durch seppuku (harakiri). Im Hintergrund, unterhalb des Gottes, sind links die verstorbenen Opfer des Bebens, rechts die Geschädigten (Großhändler, Daimyōs, etc.) zu sehen. Aus dem Bauch des Welses strömt Geld (das offenbar den Armen zugute kommt). Edo-Zeit, 1855. Bildquelle: Miyata Noboru, Takada Mamoru, Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tokyo: Ribun Shuppan, 1995, S. 9. |

Die beiden Welse (namazu) in der Bildmitte tragen die Schriftzeichen für „Shinshū“ und „Edo“. Dies bezieht sich auf das sog. Zenkō-ji Erdbeben in Shinano (Shinshū, heute Nagano, 1847) und das Erdbeben in Edo (1855). Der groß geschriebene Text ist ein „Erdbeben-Abwehr-Lied“, in dem die neuen Freudenviertel, die nach dem Erdbeben errichtet wurden, gefeiert werden.

Ganz oben sieht man den verzweifelten Gott von Kashima Kashima Daimyōjin, darunter den Donnergott. Die meisten Bürger der Stadt sind wütend auf die namazu, manche aber zweifeln.

(Bilderläuterung: Literatur:Miyata Takada 1995, S. 266–267.)

Edo-Zeit, 1855. Tokyo Archive, Tōkyō Metropolitan Library.

- a b Die beiden Welse (namazu) in der Bildmitte tragen die Schriftzeichen für „Shinshū“ und „Edo“. Dies bezieht sich auf das sog. Zenkō-ji Erdbeben in Shinano (Shinshū, heute Nagano, 1847) und das Erdbeben in Edo (1855). Der groß geschriebene Text ist ein „Erdbeben-Abwehr-Lied“, in dem die neuen Freudenviertel, die nach dem Erdbeben errichtet wurden, gefeiert werden.

Ganz oben sieht man den verzweifelten Gott von Kashima Kashima Daimyōjin, darunter den Donnergott. Die meisten Bürger der Stadt sind wütend auf die namazu, manche aber zweifeln.

(Bilderläuterung: Literatur:Miyata Takada 1995, S. 266–267.)

Edo-Zeit, 1855. Tokyo Archive, Tōkyō Metropolitan Library. - ^ Im oberen Teil des Bildes sieht man den „Schlussstein“ (kaname-ishi) des Schreins Kashima Jingū umgeben von einem Zaun und einem torii. Mit Hilfe dieses Steins, der weit ins Erdreich hinunterreichen soll, gelang es dem Gott von Kashima — dem Volksglauben der Edo-Zeit zufolge — den Erdbebenwels (namazu) im Erdinneren in Zaum zu halten.

Im unteren Bildteil sieht man den Gott von Kashima, der auch als Schwertgott bekannt ist, und den Wels in figurativer Gestalt. Rund um die beiden sind Werkzeuge und Geldmünzen zu sehen, welche den Wiederaufbau nach dem Erdbeben symbolisieren.

Edo-Zeit. Bildquelle: Miyata Noboru, Takada Mamoru, Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tōkyō: Ribun Shuppan, 1995, S. 105. - ^ Der Bildtext des namazue lautet:

Erdbebenschutz

Das Orakel des Kashima Ahnenschreins besagt: „Solange ich auf diesem Boden weile, soll kein Halm auf den Bergen, Flüssen, Gräsern und Bäume und kein Sandkorn an den Gestaden der blauen See Schaden nehmen, auch wenn die Erde bebt.“ Wer diesen Spruch morgens und abends sagt, wird ohne Fehl vor allen Übeln und Gefahren, vor Feuer, Wasser und Erdbeben gefeit sein. Und wer den Zettel, wo dies steht, an den Pfeilern in Ost und West, Süd und Nord anbringt, dessen Haus wird nicht einstürzen und nicht zerstört werden.

Edo-Zeit, 1855. Bildquelle: Miyata Noboru, Takada Mamoru, Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tōkyō: Ribun Shuppan, 1995, S. 110 und 262. - ^ Oben: Der Erdbeben-Wels (namazu) und die Zerstörungen,

die er anrichtet.Bildmitte: Der Gott von Kashima reitet eilig herbei. Links der Donnergott.Unten: Der „Schlussstein“ (kaname-ishi) und der schlafende Gott Ebisu, der den Gott von Kashima vertreten sollte.//Obwohl Ebisu oft als lachender, jugendlicher Glücksgott dargestellt wird, gibt es auch Legenden, denen zufolge er alt und schwerhörig ist und aus diesem Grund den alljährlichen Aufruf an die Götter, sich im Oktober in Izumo zu versammeln, nicht hört (oder hören will). Er bleibt daher als „Haushüter-Gott“ (rusugami) in seiner Heimatregion. Doch auch diese Aufgabe erfüllte er im 10. Monat 1855, als der Erdbebenwels das große Ansei-Beben verursachte, nicht sorgfältig genug.

Edo-Zeit, 1844. Tokyo Archive, Tōkyō Metropolitan Library. - ^ Der Erdbeben-Wels (namazu), der das Erdbeben von 1855 hervorgerufen hat, ist von einem Pfeil des Gottes Kashima Daimyōjin getroffen worden und begeht Selbstmord durch seppuku (harakiri). Im Hintergrund, unterhalb des Gottes, sind links die verstorbenen Opfer des Bebens, rechts die Geschädigten (Großhändler, Daimyōs, etc.) zu sehen. Aus dem Bauch des Welses strömt Geld (das offenbar den Armen zugute kommt).

Edo-Zeit, 1855. Bildquelle: Miyata Noboru, Takada Mamoru, Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tokyo: Ribun Shuppan, 1995, S. 9. - ^ Welsbild (namazue, das das Erdbeben von 1855 thematisiert. Bildinhalt: Nachdem der Gott von Kashima, Kashima Daimyōjin, (Bildmitte) den Wels (namazu) wieder unter Kontrolle gebracht hat, tritt der Glücksgott Daikoku auf den Plan und lässt Geld regnen, das den einfachen Bauarbeitern zugute kommt. Der Text ist ein „Erdbeben-Abwehr-Lied“, welches besagt:

- Der Wassergott (Mizu-kami) hat uns das Leben gerettet, jetzt gehen wir zu den Huren (rokubu), wie schön!

Bilderläuterung: Miyata Noboru, Takada Mamoru, Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tōkyō: Ribun Shuppan, 1995, S. 319–320.

Edo-Zeit, 1855. Tokyo Archive, Tōkyō Metropolitan Library. - ^ Ein Erdbeben-Wels (namazu) schüttelt einen reichen Kaufmann, bis er Geld erbricht, um das sich die Armen raufen. Der Wels mahnt den Kaufmann, in Zukunft mehr Mitleid mit den Armen zu haben. Die Armen wiederum meinen, dass es besser ist, das Geld im Bordell auszugeben, da sowieso bald wieder ein Erdbeben kommt.

Edo-Zeit, 1855. Bildquelle: Miyata Noboru, Takada Mamoru, Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tokyo: Ribun Shuppan, 1995, S. 225 und 299 (#90). - ^ Notdürftig maskierte Erdbeben-Welse (namazu) besichtigen ein Bordell und werden von den dortigen Damen an den Bärten herangezogen. Das Bild trägt den Titel „Unterkunft der Strapazen und Feuersbrünste“. Unter „Unterkunft“ oder „Leihwohnung“ (jap. karitaku) verstand man zu dieser Zeit billige Bordelle. Diese waren als Ersatz für das vom Erdbeben zerstörte Nobel-Freudenviertel Yoshiwara errichtet worden. Somit wurde dank des Erdbebens die Prostitution in Edo weiter verbreitet und allgemein erschwinglicher. Auch das ein „positiver“ Effekt für die ärmere Bevölkerung.

Edo-Zeit, wahrscheinlich 1855. Bildquelle: Miyata Noboru, Takada Mamoru, Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tōkyō: Ribun Shuppan, 1995, S. 227 und 314. - ^ Dieses Bild zeigt, wie die Gottheit von Ise, hier als Pferd dargestellt, den Erdbebenwels (namazu) besiegt. Es entstand in der Folge des großen Erdbebens von 1855 (Ansei 2), das vor allem in Edo (Tōkyō) großen Schaden anrichtete. Der dem Bild eingeschriebene Text berichtet davon, dass die Gottheit von Ise im Zuge des Erbebens als weißes Pferd (uma) durch die Straßen der Stadt gallopierte und all jene, die zu ihr beteten, vor Unheil bewahrte. Zur gleichen Zeit erfreuten sich Wallfahrten nach Ise einer großen Beliebtheit. Es kündigte sich darin bereits eine neue Aufwertung des Tennō an, die schließlich im Jahr 1868 in Gestalt der Meiji-Restauration vollzogen wurde.

Edo-Zeit, 1855. National Diet Library. - ^ Das älteste erhaltene namazu-Motiv stellt eine Ken-Spiel-Situation dar. Von diesem Motiv gibt es einige Varianten, die alle von Utagawa Kuniteru 歌川国輝 (1808–1876) angefertigt wurden.

Hintergrund ist das Erdbeben im Tempel Zenkō-ji in Nagano (damals Shinano oder Shinshū) im Jahr 1847. Dieses Beben fand genau zu dem Zeitpunkt statt, als der Tempel seine berühmte Amida-Statue ausstellte und damit zahlreiche Pilger aus dem ganzen Land anzog. Viele Pilger fielen dem Beben zum Opfer, doch der Tempel selbst blieb weitgehend unversehrt, was als Wunder des Amida angesehen wurde.

Das Bild zeigt den Buddha Amida (der in späteren Bildern durch den Gott von Kashima ersetzt werden wird), den Erdbeben-Wels und eine Geisha. Wie beim Ken-Spiel üblich ist jeder von ihnen einem überlegen, dem anderen unterlegen: Amida ist stärker als Namazu, Namazu ist stärker als Geisha, Geisha ist stärker als Amida, was vielleicht als Seitenhieb auf den Buddhismus zu verstehen ist. Große buddhistische Tempel boten nämlich Ende der Edo-Zeit stets auch Vergnügungs- und Freudenvierteln Platz — so auch der Zenkō-ji in Nagano.

Der Text enthält zum einen ein „Ken-Lied“, das humoristisch auf die Ereignisse Bezug nimmt, zum anderen eine Kurzdarstellung der Zerstörungen im Nachrichtenstil. Wie die meisten Welsbilder zählt auch dieses zum Genre der kawaraban, einer Art Zeitung der späten Edo-Zeit.

Bilderläuterung: Miyata Noboru, Takada Mamoru, Namazue: Shinsai to Nihon bunka. Tōkyō: Ribun Shuppan, 1995, S. 240–41 (#2)

Werk von Utagawa Kuniteru (1808–1876). Edo-Zeit. Bildquelle: University of Tōkyō Library. - ^ Das Bild illustriert ein Sprichwort der Edo-Zeit: „Die größten Gefahren sind: Erdbeben, Gewitter, Feuer — und Väter.“ Donnergott Raijin, Erdbeben-Wels (namazu) und Feuer spielen ken, der Vater bewirtet sie dabei.

Edo-Zeit. University of Tōkyō Library. - ^ Ein Reicher, eine Geisha und ein Handwerker verzehren zusammen einen Wels (namazu). Der Text besagt: Der Reiche, ein zorniger Trinker; der Handwerker, ein fröhlicher Trinker; die Geisha, eine weinende Trinkerin. Noch einmal wird hier satirisch auf die vom Erdbeben betroffenen Berufsgruppen angespielt. In der Darstellung nehmen die drei unbewusst Haltungen ein, die den Gesten des ken-Spiels ähneln.

Edo-Zeit. Bildquelle: University of Tōkyō Library.

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Metalog

- Konzept

- Autor

- Impressum

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Namazu-e: Erdbeben als Satire.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001