Mythen/Symboltiere/Drei Affen

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Mythen/Symboltiere/Drei_Affen.

Der Kōshin-Glaube: Affen, Würmer und warum man alle 60 Tage eine Nacht durchmachen muss

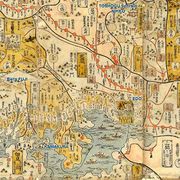

Tempel-Schreinanlage im Norden der Kantō-Ebene, Präf. Tochigi; beherbergt u.a. den Tōshō-gū Schrein

Der Begriff „Nikkō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

zählt zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten Japans und die Drei Weisen Affen zählen zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten von Nikkō. Warum aber halten die drei Affen Augen, Mund und Ohren zu? Und wieso fanden sie Eingang in das Mausoleum eines der mächigsten Herrscher der gesamten japanischen Geschichte? Und warum findet man die Drei Affen bei aufmerksamer Betrachtung auch an zahlreichen Steinmonumenten, die kaum beachtet in den Arealen von Tempeln und Schreinen, am Rande von Friedhöfen oder in der freien Natur zu finden sind. Der Grund dafür dürfte mit einem Kult in Verbindung stehen, der heute kaum mehr bekannt ist, in der

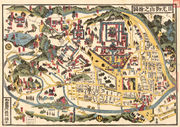

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit jedoch jedem geläufig war: der

Kōshin-Glauben, ein ursprünglich aus dem Daoismus stammender Kult zur Verlängerung des Lebens

Der Begriff „kōshin shinkō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

-Glaube.

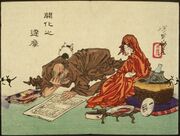

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

Bild:Ron Reznik 2004 (2007/01)

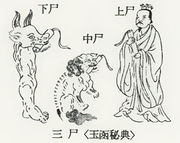

In der traditionellen chinesischen, bzw. daoistischen Medizin wird der menschliche Körper von einer Unzahl an Geistern oder „Seelen“ bevölkert, die gute oder schlechte Einflüsse auf das körperliche Befinden haben. Sie lassen sich durchaus mit Bakterien aus Sicht der modernen Medizin vergleichen. Manche dieser Geister oder Seelen haben aber auch Auswirkungen auf das Schicksal, bzw. die dem Menschen zugedachte Lebensspanne. Dazu zählen z.B. die sogenannten „Drei Würmer“ (jap.

wtl. „Drei Leichname“ oder „Drei Würmer“; auch als „Drei Leichenwürmer“ (sanshichū 三尸虫) bezeichnet; verräterische Seelengeister daoistischen Ursprungs

Der Begriff „sanshi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

).

Die Drei Würmer hausen im menschlichen Körper und verhalten sich nach ursprünglicher chinesischer Auffassung wie Parasiten, die den Körper schwächen und so sein Leben verkürzen. Einer späteren, etwas ausgefeilteren Erklärung zufolge geschieht dies folgendermaßen: Nachts, wenn der Mensch schläft, steigen die Drei Würmer zur Gottheit des Polarsterns (jap.

Daoist. Gottheit des Polarsterns, wtl. Himmelsherrscher

Der Begriff „Tentei“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, wtl. „Himmelsherrscher“) empor und berichten ihm die bösen Taten ihres „Wirts“. Tentei bestraft dann den betreffenden Menschen, und zwar vorwiegend mit Krankheit oder frühem Tod. Die Würmer verlassen den Körper ihres Wirts allerdings (aus mir unerfindlichen Gründen) nur einmal in 60 Tagen, genauer am 57. Tag des traditionellen 60er Zyklus der chinesischen Kalenderkunde. Diesem Tag sind die Wandlungsphase „Metall“ und das Tierkreiszeichen „Affe“ zugeordnet.

Auf Japanisch heißt der Tag, an dem die Würmer den Körper verlassen können, kōshin 庚申. Seine besondere Bedeutung für die Länge des Lebens scheint auch unter den Adeligen der

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit bekannt gewesen zu sein. Zugleich waren sie der Überzeugung, dass es möglich sei, die Spionage der Würmer zu unterbinden, wenn man die entsprechende Nacht durchwachte und die Würmer so am Verlassen des Körpers hinderte. Dementsprechend organisierten sie in den Kōshin-Nächten ein geselliges Zusammenseins und hielten sich mit allerlei Spielen bis zum frühen Morgen wach. Daraus entwickelte sich der Brauch der Kōshin-Wache (kōshin-machi 庚申待), die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Formen in immer breiteren Schichten der Bevölkerung durchgeführt wurde.

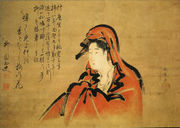

Statue des Shingon Tempels Saishōin,

Hirosaki, Aomori-ken. Frühe Edo-Zeit.

Bild: Saishoin [2010/9]

Während die Heian-zeitlichen Adeligen eine eher sekuläre Form der Würmerkur pflegten, griff auch der japanische Buddhismus den Kōshin-Glauben auf und integrierte ihn in das Karma-Konzept. Die drei Würmer wurden so zu missgünstigen Spionen im Dienste der karmischen Vergeltung. Der daoistische Polarsterngott Tentei wurde mit Indra (jap.

Skt. Indra, eine der wichtigsten Gottheiten (deva) der indischen Mythologie. In Japan meist mit Brahma (jap. Bonten) in einem Atemzug genannt

Der Begriff „Taishaku-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

), der obersten buddhistischen Beschützergottheit ( Deva), später aber auch mit Enma, dem obersten Richter des Karma-Gesetzes, gleichgesetzt. Nach und nach geriet eine dämonische Gottheit namens

wtl. „grüngesichtiger Vajra“, dämonische Gottheit

Der Begriff „Shōmen Kongō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(wtl. grüngesichtiger Vajra) — urspünglich ein Diener des Indra, der äußerlich den esoterischen Mantra-Königen ( Myōō) nachempfunden ist — ins Zentrum des Kōshin-Glaubens. Zu Shōmen Kongō beteten die Gläubigen um Beistand, wenn sie das Tun der Würmer unterbinden und auf diese Weise ihr Leben verlängern wollten.

Shōmen Kongō erscheint auf bildlichen Darstellungen oft in Begleitung der Drei Affen. Die Assoziation entstand möglicherweise daraus, dass der Tag, bzw. die Nacht, in der die Drei Würmer den Körper verlassen, mit dem Tierkreiszeichen des Affen zu tun hat. In einem weiteren Assoziationsschritt wurde der Affe mit dem verbunden, was die Drei Würmer NICHT tun sollen: nichts sehen, nichts hören, und vor allem nichts ausplaudern. Auf Japanisch ist diese Verbindung leicht herzustellen, da saru („Affe“) zu -zaru („nicht“) umgeformt werden kann: „nichts sehen“, „nichts sagen“, „nichts hören“ (mizaru, iwazaru, kikazaru) kann also auch als „Seh-Affe“, „Sprech-Affe“, und „Hör-Affe“ verstanden werden.

Das Drei Affen-Motiv verdankt seine Beliebtheit in Japan also nicht der Tatsache, dass die Affen sich von allem Bösen fernhalten wollen, wie heute gerne angenommen wird. Sie stehen im Gegenteil für den Wunsch, dass die Drei Würmer, die jeder in sich trägt, von ihrer verräterischen Aufgabe abgehalten werden sollen und der Mensch selbst weiter seinen Lastern frönen kann, ohne sich dabei vor einem frühen Tod fürchten zu müssen. Obwohl dieses Vorhaben auf den ersten Blick gegen buddhistische Moralvorstellungen gerichtet zu sein scheint, widersprach es nicht der landläufigen buddhistischen Praxis. Diese war stets bemüht, Schlupflöcher im Gesetz des Karma ausfindig zu machen, und versprach den Gläubigen, mit dem geringsten möglichen Aufwand ein Maximum an gutem Karma zu erwirtschaften. Daher wurde der Kōshin-Glauben vom Buddhismus gefördert, ja, es entstanden sogar eigene Tempel für Shōmen Kongō, die Hauptgottheit des Kōshin-Glaubens. Der älteste Tempel dieser Art befindet sich im Gebäudekomplex des

buddh. Tempel im heutigen Ōsaka; zählt zusammen mit dem Asuka-dera zu den beiden ältesten Tempeln Japans (Gründung 593)

Der Begriff „Shitennō-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

in Osaka und wurde bereits um das Jahr 700 errichtet.

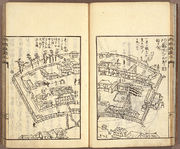

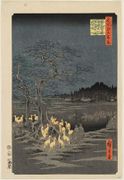

Kōshin- Gedenksteins aus der Edo-Zeit

Bildquelle: Makita Hidenosuke [2010/9]

Im späten Mittelalter bildeten sich schließlich Gruppen von Laien-Anhängern des Kōshin-Glaubens, die sogenannten Kōshin-Fraternitäten (

Bruderschaft des Kōshin-Glaubens

Der Begriff „kōshin-kō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

). Gemeinsam bemühten sie sich, eine bestimmte Anzahl von Kōshin-Nächten zu durchwachen. Wenn es ihnen auf diese Weise gelang, drei Jahre lang die Drei Würmer von ihrem Rapport abzuhalten, errichteten sie Gedenksteine oder Kōshin-Stupas (

wtl. kōshin-Stupa; kōshin-Gedenkstein

Der Begriff „kōshin-tō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

). Typische Beispiele solcher Kōshin-Gedenksteine stellen die Drei Affen zu Füßen des Shōmen Kongō dar. Oft sind sie auch mit den Symbolen von Sonne und Mond versehen, die hier für die Urkräfte des Universums, Yin und Yang, stehen. Allerdings scheint das Drei-Affen-Motiv erst in der frühen Edo-Zeit Eingang in die Kōshin-Ikonographie gefunden zu haben.

Stilistisch haben diese einfachen Steinskulpturen Ähnlichkeiten mit den volkstümlichen Statuen des Jizō, die in Japan fast überall zu finden sind, oder mit den Wegegöttern. Andere Verwandte sind Kannon mit dem Pferdekopf, die Komainu oder die Torwächter, die oft von Laien in sehr individueller Art in Stein gehauen wurden. Sie alle stehen für eine volkstümliche Laien-Religiosität, die unvoreingenommen von sämtlichen Traditionen Gebrauch macht. Obwohl die Wurzeln des Kōshin-Glaubens aus einer Mischung von Buddhismus und Daoismus entstanden sind, zeigen Beispiele aus der Edo-Zeit, dass Shōmen Kongō durchaus auch mit Shinto-Riten verehrt wurde. Der Kōshin-Glauben stellt insofern ein typisches Beispiel für die untrennbare Verflechtung von Buddhismus und Shinto in der vormodernen Zeit dar.

Links

- The Three Monkeys Worldwide, Emil Schuttenhelm (dt., en.)

Ausführliche Informationen und Sammelobjekte zu den Drei Affen.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Metalog

- Konzept

- Autor

- Impressum

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Affen, Würmer und durchwachte Nächte.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001