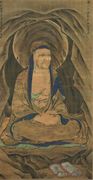

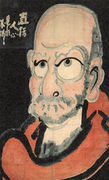

Bodhidharma, der erste Patriarch des Zen

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Geschichte/Zen/Bodhidharma.

B

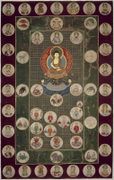

legendärer buddh. Mönch aus Indien, in China aktiv; gilt als Begründer des Chan (Zen) Buddhismus (jap. Daruma 達磨 oder Bodaidaruma 菩提達磨)

Der Begriff „Bodhidharma“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(jap.

Spitzname des Mönchs Bodhidharma; Bezeichnung der daruma-Puppe als Glücksbringer

Der Begriff „Daruma“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), der legenden·um·wobene Gründer des

Der Begriff „Chan“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

bzw.

Der Begriff „Zen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Buddhismus, ist ein beliebtes ikono·gra·phisches Motiv.

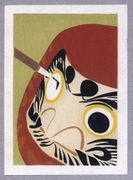

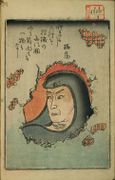

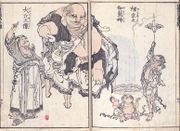

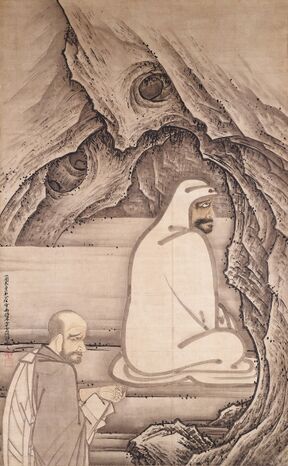

In den klassi·schen Darstel·lungen wird vor allem seine asketische Strenge und seine Aus·dauer bei der Medi·tation hervor·gehoben.

Dabei fallen einige ausge·sprochen grausame Details ins Auge: So soll der spätere Nach·folger Bodhi·dharmas,

487–593; chin. Chan Patriarch; ältere Umschrift: Hui k‘o

Der Begriff „Huike“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, erst da·durch, dass er sich den Arm ab·hackte, als Schüler Bodhi·dharmas ak·zep·tiert worden sein. Bodhi·dharma selbst soll sich seine Augen·lider aus·ge·rissen haben, um vor dem Ein·schlafen wäh·rend der Medi·ta·tion ge·feit zu sein — in der Bodhi·dharma Ikono·graphie durch hervor·quel·lende Augen verdeut·licht. Die Le·gende hat immer·hin einen ver·söhn·lichen Ausgang: Aus den aus·geris·senen Lidern sollen die ersten Tee·pflan·zen hervor gewach·sen sein, die eben·falls den Zweck er·füllen, das Ein·schla·fen wäh·rend der Medi·tation zu verhindern.

All dies beruht auf dürren historischen Fakten, denen zufolge Bodhidharma Anfang des sechsten Jahrhunderts von Inden nach China kam, sich dort mit dem durchaus bud·dhis·mus·freundlichen Kaiser überwarf und letztendlich in der Region des Berges Song, einem der heiligen Berge Chinas, Exil fand. Hier befindet sich auch das berühmte Kloster Shaolin, wo Bodhi·dharma im Jahr 527 den buddhistisch-chinesischen Kampfsport begründet haben soll. Während das Kloster bis heute für seine Kampf·künste („Kung-fu“) bekannt ist, verlagerte sich der Haupt·strang der chine·sischen Chan-Tradition aller·dings in andere Klöster.

Die Biographie Bodhi·dharmas reicherte sich bald mit allerlei Legenden an. So soll er — gleich

Der Begriff „Buddha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

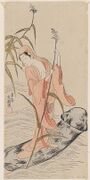

— als Prinz geboren worden sein; auf seiner Flucht überquerte er den Yangtse Fluss auf einem Schilfhalm, und als er schließlich von übelwollenden Gegnern vergiftet wurde — wieder eine Analogie zu Buddha — täuschte er seinen Tod lediglich vor. Daher fand man in seinem leeren Grab nur einen Schuh, den er als „Beweis“ seiner Auferstehung zurückgelassen hatte.

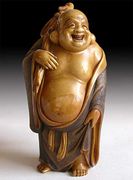

Vom Asketen zum Glücksgott

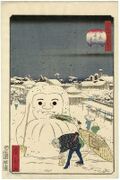

Vorlage:Galerie2 In Japan lässt sich über die Jahr·hunderte eine deutliche Tendenz vom asketisch-strengen Rollen·vor·bild zur Karikatur feststellen. Dies bedeutet aber nicht, dass Bodhi·dharma in blas·phe·mischer Absicht verun·glimpft wurde. Es entspricht vielmehr dem Hang zum Paradox im Zen, dass selbst der ehr·würdige Gründer mit Ironie dargestellt wurde.

Im Zuge dieser Ent·wicklung wurde „Daruma-san“ zu einer Art Glücks·gott, der — ähnlich wie

Glücksgott; Manifestation von Bodhisattva Maitreya; chin. Budai

Der Begriff „Hotei“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

— nicht mehr das alleinige Eigentum der Zen-Schule war, sondern mit allerlei popu·lären Vorstel·lungen in Verbin·dung gebracht und dem·ent·spre·chend umge·staltet wurde.

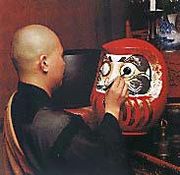

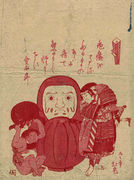

Diese Bilder Bodhi·dharmas ver·festig·ten sich in der Daruma-Puppe. Wesentliche Charak·teristika dieser Puppe sind die Ab·wesen·heit von Armen und Beinen (wodurch die Puppe auch leicht als Steh·auf·männ·chen gestaltet werden kann) und die rote Farbe, in die diese Puppe aus·nahms·los gekleidet ist. Bernard Faure (2011) sieht darin Hinweise auf einen embryo·nalen Symbo·lismus: Buddhi·dharma als Sinnbild der Ent·stehung neuen Lebens und als „Plazenta-Gottheit“, was natür·lich über die kon·fes·sionel·len Grenzen des Bud·dhis·mus hinausweist.

Weitgehend einig ist sich die Forschung, dass die Popularität der Daruma-Puppe — wo auch immer ihre Herkunft liegt — mit ihrer Verwen·dung als Seuchen·gott·heit in Ver·bindung steht,

im besonderen mit der raschen Genesung von den Pocken. Daruma wurde in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit unter anderem als

Pockengottheit; hōsōgami können die Pocken selbst versinnbildlichen, werden aber auch als Wirkmacht gegen die Pocken verehrt, sie besitzen also einen krankmachenden und einen heilenden Aspekt

Der Begriff „hōsōgami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, als Pocken·gottheit bezeichnet. So soll die Tatsache, dass die Darmua-Puppen zumeist ohne Pupillen, also „blind“, verkauft werden, mit dem negativen Effekt der Pocken auf die Seh·kraft in Verbin·dung stehen. Die Darstellung der Gefahr bannt diese. Auch die rote Farbe soll die Pocken darstellen und zugleich ent·kräften. Das Daruma-Steh·auf·männ·chen wurde in Zeiten von Pocken-Epidemien zu einem Spielzeug für Kinder, das ihre rasche Genesung vormachen und bewirken sollte. Mit dem Abklingen der Pocken·gefahr weitete sich der Wir·kungs·bereich des Daruma-san auf andere Bereiche aus. Er wurde zum

Glücksbringer

Der Begriff „engimono“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

, zum allgemein glücks·ver·heißen·den Gegenstand.

Die Ikonographie des strengen Asketen ging bei all dem nie ganz verloren, sondern wurde ironisch überhöht. Ähnlich wie bei den Sieben Glückgöttern scheint die kanoni·sierte Komik der Daruma-Darstellung zu besagen, dass es gut und schön ist, diesen Daruma um weltliche Güter zu bitten, dass es aber hinter dieser Funktion noch andere Dimen·sionen gibt. Die Ironie schließt also den ernst·haften Glauben an Bodhi·dharmas aske·tisches Ver·mächtnis nicht aus.

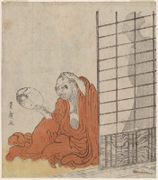

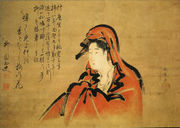

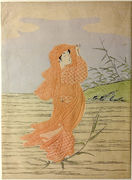

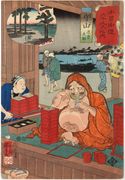

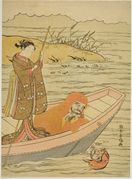

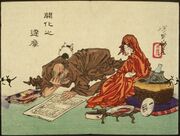

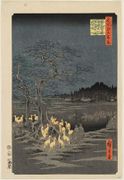

Daruma und Dame

Zu den seltsamsten Formen der japanischen Bodhi·dharma-Ikono·graphie gehört das immer wieder·keh·rende Motiv von Daruma und Geisha, beson·ders in den Ukiyo-e der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit. Die beiden tauschen Kleider, Geishas nehmen bekannte Posen des Bodhi·dharma ein und oft entspinnt sich eine zarte erotische Beziehung zwischen dem exotischen Asketen und der Schönen. Sogar Shunga-Motive mit Daruma und/oder Geisha als Prota·gonisten sind möglich.

Dieses bildliche Motiv korrespondiert mit der Tatsache, dass „Daruma“ in der Edo-Zeit ein Code-Wort für „Geisha“ bzw. „Freuden·mädchen“ war. Jedes Bild verfügt also über einen Doppelsinn und ist sowohl bud·dhis·tisch als auch sexuell konnotiert. Eines der obigen Bilder trägt eine Inschrift des Edo-zeit·lichen Literaten Ōta Nanpō (1749-1823), die diesen Doppelsinn in Form einer bud·dhis·tisch ange·hauch·ten Dialektik aus·drückt. Mittels dieser Dialektik konnten die Litera·ten und Intellek·tuellen der Edo-Zeit im Grunde alles in sein Gegen·teil verkehren und bis zur Un·kennt·lichkeit in einem Reigen von An·spie·lungen und Wort·witzen auflösen:

Truth is the skin of lies; lies are the bones of truth. When you are bewildered, lies seem like the truth; when you are enlightened, the truth seems like lies. It is all right to be bewildered, it is all right to be enlightened on Main Street, Yoshiwara, amid lies and truth. The pledges of courtesans may be truth or lies and are as myriad as their customers, like grains of sand on a beach.

Übersetzung: The British Museum

Buddhistische Erleuchtung steht hier für sexuelle Erfüllung und umgekehrt. Wie aber konnte es zu diesen Asso·ziationen kommen?

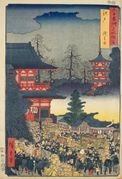

Möglicher·weise spielt hierbei eine Rolle, dass in Edo-zeitlichen Städten Freuden·viertel und Tempel·viertel meist unmit·telbar neben einander lagen oder sogar in einander über·gingen. Paradig·matisch für diese Struktur ist das Freuden·viertel Yoshiwara in Edo, das unmit·telbar an den heute noch existie·renden

Der Begriff „Asakusa-dera“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Tempel grenzte. Der genaue Grund für diese Verbindung ist mir nicht bekannt, mag aber mit Angebot und Nachfrage zu tun haben. Die ent·sprechen·den ukiyo-e [ukiyo-e (jap.) 浮世絵 „Bilder der fließenden Welt“, populäre Farbholzschnitte der Edo-Zeit] Motive sind daher wohl als satirischer Kommentar zur Lebens·weise buddhis·tischer Mönche der Edo-Zeit zu verstehen.

Die Nahe·beziehung von Daruma und Geisha ist selbst in der frühen Meiji-Zeit noch zu finden: In der Meiji-zeitlichen Darstel·lung von „Daruma zur Zeit der Landes·öffnung“ manifestiert sich auf an·rüh·rende Weise, dass damals sowohl die buddhistischen Tempel als auch die traditionellen Freuden·viertel zu den „Moderni·sierungs·ver·lierern“ zählten.

Links und Literatur

- Daruma Museum, Gabi Greve

Wissenswertes und Anekdotisches auf den Blog-Seiten der führenden westlichen Daruma-Expertin.

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Geschichte/Zen/Bodhidharma.

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Metalog

- Konzept

- Autor

- Impressum

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Bodhidharma: Der erste Patriarch des Zen.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001