Ikonographie/Myoo/Fudo

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Myoo/Fudo.

Portraits von Fudō Myōō

Der Begriff „Fudō Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

ist der einzige unter den esoterischen „Mantra-Königen“ (

wtl. Licht-König, auch „Mantra-König“ oder „Weisheits-König“; meist zornvoll dargestellte Schutzgottheit; skt. Vidyaraja

Der Begriff „myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

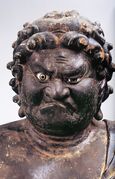

), der auch im modernen Japan all·gemein bekannt und populär ist. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass die furcht·er·regenden Züge anderer Myōō bei Fudō meist ab·ge·schwächt sind. Er wirkt eher streng als zornig und besitzt im übrigen kein drittes Auge oder andere para-normale anatomische Eigen·heiten. In vielen Fällen ist sein Gesicht allerdings von einer erstaunlichen Asymmetrie ge·kenn·zeichnet: aus dem rechten Mund·winkel ragt ein Eck·zahn nach oben, aus dem linken ein Eckzahn nach unten; sein rechtes Auge ist weit offen, das linke halb geschlossen. Be·merkens·wert ist auch sein Zopf, der ihm meist über die linke Schulter hängt. Diese besondere Ikono·graphie ist rein japanisch und geht möglicher·weise auf

774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi

Der Begriff „Kūkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, also auf das neunte Jahrhundert, zurück. Fudō wird außerdem häufig von (zwei oder acht) jugendlichen Begleitern (

wtl. Knabe; oft Begleiterfigur („Page“) einer buddhistischen Gestalt, manchmal auch „böser Knabe“ = Dämon (z.B. → Shuten Dōji)

Der Begriff „dōji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) umringt. Auch dieses Gefolge scheint eine japanische Be·sonder·heit zu sein, die die besondere Be·ziehung des japanischen Buddhismus zu diesem Myōō unterstreicht.

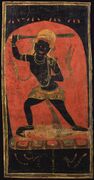

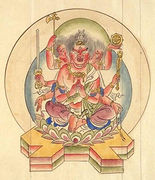

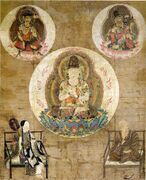

Fudō/Acala außerhalb Japans

Diese Abbildungen zeigen einen tibetischen Acala (Fudō) aus dem zwölften bzw. drei·zehnten Jahr·hundert. Dieser Acala entspricht in Haltung und Gestus dem Grund·typ der zorn·vollen Gestalten des tibe·tischen Tantrismus (s.a. Vajrapani), hat aber dennoch einige be·merkens·werte Ge·mein·sam·keiten mit dem japani·schen Fudō, nämlich die dunkle Haut, das Schwert, ein Seil (allerdings verknotet mit einer Schlange) und die ver·bissene Unter·lippe. Laut Himalayan Art war Acala vom elften bis zum drei·zehnten Jahr·hundert in der Himalaya Region populär. Später scheint er von anderen zornvollen Gestalten überfügelt worden zu sein.

Weitere Beispiele

- ^ Fudō Myōō (skt. Acala) stehend. Frühes Beispiel des „assymetrischen Typs“ mit schiefem Mund, assymmtrischen Eckzähnen und einem halb geschlossenen Auge. Die Statue ist — typisch für die Heian-Zeit — aus einem Stamm geschnitzt. Innen ist sie zwar ausgehöhlt, besitzt aber noch keine eingelegten Augen.

Heian-Zeit, 11. Jh. Bernhard Scheid, flickr, 2024. - ^ Fudō Myōō (skt. Acala) des Meisterbildhauers Unkei. „Asymmetrischer Typ“ mit schiefen Zähnen und asymmetrischen Augen, die hier aus Kristall angefertigt und nachträglich in die Statue eingefügt wurden.

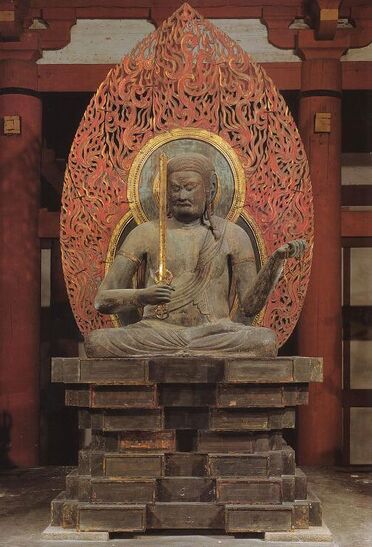

Werk von Unkei (1150?–1224). Kamakura-Zeit, 1189. Bildquelle: unbekannt. - ^ Statue des Fudō Myōō (skt. Acala) des Saidai-ji in Nara.

Broschüre Saidaiji no bunka, Nara: Saidaiji. Abb. 73. - ^ Älteste erhaltene Statue des Fudō Myōō (skt. Acala) Japans.

839. Tōji Kōdō Ritai Mandara. - ^ Fudō Myōō (skt. Acala); man erkennt hier gut den „verbissenen Typ“, der sich fest auf die Unterlippe beißt.

Werk von Kaikei. 1203. Bildquelle: unbekannt. - ^ Frühe Statue des Fudō Myōō (skt. Acala) mit verbissenem Mund.

Heian-Zeit, 9. Jh. Saichō to Tendai no kokuhō (Saichō und die Nationalschätze des Tendai Buddhismus). Tōykō 2006 (Ausstellungskatalog), Abb. 123. - ^ Frühe Darstellung des Fudō Myōō (skt. Acala).

Heian-Zeit, 9. Jh. Kōyasan, Kōya: Kongobuji, 1998. S. 35. - ^ Fudō Myōō (skt. Acala) auf einem stilisierten, sanduhrförmigen Felsen sitzend. Rote Haare, schwarzblaue Haut. Schwert und Seil. Im Flammennimbus deuten sich Vogelköpfe an. Frühes Beispiel des „assymetrischen Typs“ mit schiefem Mund, assymmtrischen Eckzähnen und einem halb geschlossenen Auge. Gemessen an anderen Beispielen milder Gesichtsausdruck.

Heian-Zeit, 12. Jh. Kūkai mandara: Kōbō Daishi to Kōya-san (Katalog), Reihōkan 2006, S. 96, Abb. 38. - ^ In dieser Darstellung aus der späten Heian-Zeit ist der Charakter eines trotzigen Kindes, der ja auch in den klassischen Beschreibungen angedeutet wird, gut zu erkennen.

Späte Heian-Zeit, 12. Jh. Metropolitan Museum of Art, New York. - ^ Fudō Myōō (skt. Acala) mit eingelegten Glasaugen. Werk von Kaikei, einem Repräsentanten der Kei-Schule.

Werk von Kaikei. 1203. Bildquelle: unbekannt. - ^ Fudō Myōō von Kaikei bzw. aus der Werkstatt der Kei-Schule. Stilistisch eng verwandt mit dem berühmten Fudō des Daigo-ji, der 1203 datiert ist. Besonders auffallend die hervorquellenden Augen, die aus Glas bestehen und innen in die Statue eingelegt wurden.

Werk von Kaikei. Kamakura-Zeit, frühes 13. Jh. Burke Collection. - ^ Einer von insgesamt acht knabenhaften Begleitern des Fudō Myōō. Die Figur ist dank der realistischen Darstellung des Bildhauers Unkei bekannter als der Fudō, zu dem sie gehört.

Werk von Unkei. Kamakura-Zeit, 1197. Kōyasan, Kōya: Kongobuji, 1998. S. 37. - ^ Fudō Myōō als stehende Figur, begleitet von jugendlichen Gehilfen namens Kongara Dōji und Seitaka Dōji.

Kamakura-Zeit, 14. Jh. Smithonian Institution. - ^ Fudō Myōō mit zwei kindlichen Begleitern, Kongara Dōji und Seitaka Dōji. Die Felsskulptur befindet sich auf der Halbinsel Kunisaki unweit des Tempels Maki Ōdō, wo eine lange Zeit vergessene, prachtvolle Fudō-Triade aus der Heian-Zeit aufbewahrt wird.

Walk Japan. - ^ Fudō Myōō (skt. Acala) vom Tempel #75 der Shikoku-Pilgerroute.

Shikoku henro shashin-shū. - ^ Rezenter Fudō Myōō (skt. Acala), mit assymetrischen Gesichtszügen.

Shikoku henro shashin-shū. - ^ Tibetische Abbildung des Acala, jap. Fudō Myōō.

Tibet, 12. Jh. Himalayan Art. - ^ Laut Beschreibung auf Himalayan Art stammt dieses Bild des Acala aus dem chinesischen Vasallenstaat Xi Xia (Tangutien) im Grenzgebiet zwischen China und Tibet, das seit Dschingis Khan zu China gehört.

Königreich Xi Xia, 1226. Himalayan Art, Museum of Tibet, Lhasa.