Ikonographie/Waechtergoetter/Nio

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Waechtergoetter/Nio.

Niō Wächterstatuen

Bild: Ron Reznick, 2008 [2010/9]

Die beiden

Wächterfigur, Torwächter

Der Begriff „niō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

des

Tempel in Ikaruga bei Nara, gegr. 607; wtl. „Tempel des prosperierenden [Buddha]-Gesetzes“

Der Begriff „Hōryū-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

sind die ältesten buddhistischen Torwächterskulpturen Japans aus dem Jahr 711. Sie sind in unter·schied·lichen Farben gehalten (rot und blau/grün), was sich auch in späteren Bei·spielen oft findet. Der aktivere

Bez. für einen Typ von Wächtergottheit (niō) mit geöffnetem Mund; wtl. „A-Form“ (Figur, die ein „A“ ausspricht); Gegenstück von UN-gyō; im Fall von menschlichen Figuren zumeist mit einer aufbrausenden Geste (mudra) verbunden.

Der Begriff „A-gyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(rechts), der seinen Arm zum Angriff erhebt, ist üblicher·weise rot, der kontrolliertere

wtl. „HUM-Form“; Figur, die das Sanskritzeichen „HUM“, jap. un, ausspricht, und daher mit geschlossenem Mund dargestellt wird; Gegenstück von A-gyō (offener Mund); im Fall von menschlichen Figuren zumeist mit einer beruhigenden Geste (mudra) verbunden; s.a. niō

Der Begriff „UN-gyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(links) ist blau, was natürlich auch einen Yin-Yang Aspekt vermuten lässt. Der Ungyō des Hōryū-ji trägt übrigens eine Art Band, das seinen Mund verschließt.

|

|

| Torwächter des Südlichen Haupttores ( Nandaimon) des Tōdaiji, Nara | |

Die beiden Wächter des

Tempel des Großen Buddha von Nara; wtl. Großer Ost-Tempel

Der Begriff „Tōdaiji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, die den Daibutsu von

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

bewachen, sind mit etwa 8,5m Höhe die größten hölzernen Niōs in Japan. Sie stammen aus der Werk·statt des berühmten Bild·hauer·meisters Unkei und wurden 1203 in nur 69 Tagen fertig gestellt. Die ganze Tempel·anlage war 1181 im Zuge des Genpei-Krieges abgebrannt. Die beiden Statuen ent·standen also im Zuge von Renovierungs·arbeiten an der Halle des Großen Buddha. Beide sind aus extrem vielen Holz·teilen zusammen·gesetzt, da große Holzblöcke zu dieser Zeit rar waren.

Weitere Beispiele

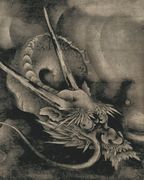

- ^ Fertigstellung einer niō-Statue durch ein Team von Malern. Das Blatt entstammt einer Sammlung von Bildern, die japanische Handwerksberufe zum Thema haben. Auffällig ist die an westliche Ölmalerei gemahnende Laviertechnik, mit der Hokusai und andere Künstler Anfang des 19. Jh. experimentierten, um sie später wieder aufzugeben. Das Bild kann Hokusai allerdings nur aufgrund des Stils zugerechnet werden, da es nicht signiert ist. Dies könnte dem Umstand geschuldet sein, dass es im Auftrag der Niederländer angefertigt wurde, was im damaligen Japan illegal war. Nach Paris gelangte das Bild über Johan Willem de Sturler (1773-1855), der von 1823 bis 1826 (zur Zeit als sich auch Philipp Franz von Siebold dort aufhielt) die niederländische Handelsdelegation auf Dejima anführte. Ähnliche Bilder finden sich auch im Siebold-Museum in Leiden. Dass Siebold Hokusai 1826 persönlich traf, ist bekannt und führt zur Datierung des Bildes.

Werk von Katsushika Hokusai (zugeschr.). Edo-Zeit, 1826. Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Japonais 382 (18). - ^ Detail einer berühmten niō-Statue, die dem Kamakura-zeitlichen Meisterbildhauer Unkei zugeschrieben wird. Der geschlossene Mund steht für das Aussprechen der Silbe „Hum“ (jap. un, weshalb diese Figur auch UN-gyō genannt wird). Zusammen mit seinem Partner ältester erhaltener Tempelwächter in Kamakura, im Kannon-Tempel Sugimoto-dera, selbst der älteste Tempel vor Ort. Auf diesem Bild sind die für die Kamakura-Skulptur typischen eingelegten Glasaugen gut zu erkennen.

Werk von Unkei (zugeschrieben) (ca. 1150–1223). Kamakura-Zeit, 12. Jh. Bildquelle: Shirunosuke, J-Blog, 2012. - ^ Detail einer berühmten niō-Statue, die dem Kamakura-zeitlichen Meisterbildhauer Unkei zugeschrieben wird. Der geöffnete Mund steht für das Aussprechen der Silbe „A“ (A-gyō). Zusammen mit seinem Partner ältester erhaltener Tempelwächter in Kamakura, im Kannon-Tempel Sugimoto-dera, selbst der älteste Tempel vor Ort.

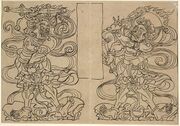

Werk von Unkei (zugeschrieben) (1150–1223). Heian-Zeit, 12. Jh. El-Branden Brazil, Flickr, 2010 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Darstellung der Wächterfiguren (niō) des Hōryū-ji in Nara.

Nara-Zeit, 711. Ron Reznick, 2008 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Wächterfigur (niō) des Typs A-gyō am Nandaimon. Photo vor 1988.

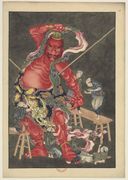

Werk von Unkei, Kaikei, u.a. Kamakura-Zeit, 1203. Bildquelle: unbekannt. - ^ Wächterfigur (niō) des Typs UN-gyō am Nandaimon. Photo vor 1988. Aus der Perspektive dieser Photographie wirkt der Kopf etwas zu groß. Dies wurde jedoch mit Absicht so ausgeführt, da die über acht Meter große Statue auf diese Weise von unten — also vom üblichen Blickpunkt aus — natürlicher wirkt. Man nennt diese Technik Anamorphose. Sie wurde in Japan bei vielen überdimensionalen Statuen angewendet, die für die Betrachtung aus einem nahen, tiefer gelegenen Winkel bestimmt waren. (S. z.B. den Kamakura Daibutsu.)

Werk von Jōkaku, Tankei u.a. Kamakura-Zeit, 1203. Bildquelle: unbekannt. - ^ Effektvoll beleuchteter niō auf dem Kōya-san.

Reggie Thomson, 2002. - ^ Beide niō sind ganz in rot.

Ron Reznick, 2008, bildbearbeitet (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Niō Wächterfiguren in rot.

Bildquelle: TOKYO VIEWS, (Matsui Fumio) flickr 2010. - ^ Niō des Typs UN-gyō in der Schreinanlage von Nikkō, rot bemalt (obwohl dieser Typus oft eine grünlich-bläuliche Hautfarbe hat).

Nihon no bi. - ^ Niō-Wächterstatuen. An diesen vergleichsweise jungen Beispielen, kann man die unterschiedliche Bemalung (Agyō — rot, Ungyō — blau) gut erkennen.

Bildquelle: automatography, flickr 2007 (bildbearbeitet). - ^ Niō-Wächterstatuen.

Foundation J.-E. Berger. - ^ Wie hier gut zu erkennen ist, sind die meisten Torwächter (niō) durch dünne Gitternetze geschützt, was leider oft ihre Sichtbarkeit reduziert.

Bildquelle: Ichinohe Shinya, 2007 (bildbearbeitet). - ^ Niō-Paar des Zenkō-ji, des wichtigsten Tempels der Stadt Nagano. Trotz Beibehaltung der traditionellen Ikonographie sind hier die Einflüsse einer westlich-naturalistischen Körperdarstellung gut zu erkennen.

Werk von Takamura Kōun und Yonehara Unkai. Taishō-Zeit, 1918. Bildquelle: Yokohamanote. - ^ Hier ist die Körpersprache der beiden Wächterfiguren (niō) — UN-gyō (geschlossener Mund) beruhigend, A-gyō (offener Mund) aufbrausend — besonders gut zu erkennen.

Wikimedia Commons, 663highland, 2010. - ^ Niō mit besonders kräftigen Oberarmen.

Muromachi-Zeit, 1467. Shinbutsu imasu Ōmi. - ^ Rezente Plastiken von Tempelwächtern (niō) aus dem Gebiet von Kunisaki, Kyūshū, ein Gebiet, das für seine zahlreichen buddhistischen Steinskulpturen bekannt ist.

Kaze ni fukarete, Blowing in the Wind. - ^ Die weiß getünchten niō des Ninna-ji in Kyōto.

Edo-Zeit, 1637–46. Tomo Yun, 2009 (bearbeitet). - ^ Diese beiden Torwächter (niō) scheinen per Handy miteinander zu kommunizieren.

Kaze ni fukarete, Blowing in the Wind, 2012. - ^ Wächterstatuen (niō) aus dem Gebiet von Kunisaki in Kyūshū. Diese beiden bewachen ausnahmesweise einen Shintō-Schrein, keinen buddhistischen Tempel. Trotz ihres eher schlichten Stils kann man erkennen, dass sich die essenziellen ikonographischen Details (Mund, Handgeste, Frisur, Schal) seit der Nara-Zeit bis auf den heutigen Tag gehalten haben. Nur die Waffe der niō, der einspießige vajra, scheint in diesem Fall der Korrosion zum Opfer gefallen zu sein.

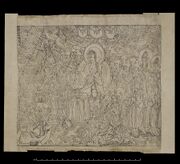

Kaze ni fukarete, Blowing in the Wind. - ^ Zwei Wächterfiguren (jap. niō) aus Dunhuang in den heute noch in Japan klassischen Posen, mit A/UN-Schema (A-gyō, UN-gyō).

Ca. 900 u.Z. British Museum.

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Metalog

- Konzept

- Autor

- Impressum

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Niō-Wächterstatuen.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001