Götterwinde: Religion und Krieg zur Zeit der mongolischen Eroberungen

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Geschichte/Kamakura/Kamikaze.

Die Herrschaft der Mongolen ist aus der Sicht Japans vor allem mit einem ein·schnei·denden Ereignis ver·bunden: der erfolg·reichen Abwehr eines zweifachen Invasionsversuchs der Mongolen, 1274 und 1281. Japan stellt somit eines der wenigen Länder dar, die dem Er·oberungs·drang der Mongolen Einhalt ge·bieten konnten. Der traditionellen japanischen Geschichtsauffassung zu·folge war dies aber nicht der militärischen Über·legen·heit Japans zu ver·danken, sondern Taifunen, welche die Götter Japans zum richtigen Zeit·punkt ent·fachten. Diese Winde werden daher „Götterwinde“ genannt, auf Japanisch

Götterwind; urspr. ein poetischer Beinamen der Provinz Ise, wird der Begriff seit den Mongolenangriffen des 13. Jh.s mit göttlichem Schutz im Krieg assoziiert und daher auch mit den Selbstmord-Piloten des 2. Weltkriegs in Verbindung gebracht

Der Begriff „kamikaze“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

. Der Mythos dieser Winde wirkte bis ins zwanzigste Jahr·hundert fort, als die Selbstmordpiloten der japanischen Luft·waffe die Rolle der Götterwinde über·nehmen sollten, um die „ausländischen Eroberer“ abzuwehren.

Die mongolische Eroberung Ostasiens

Einer der frühesten Erfolge Dschingis Khans nach der Einigung der mongolischen Stämme (1205) war die Er·oberung Pekings (1215), das zuvor die Haupt·stadt der nord·chi·ne·sischen Jin Dynastie ge·we·sen war. Die Eroberung Südchinas, das zu dieser Zeit von der süd·lichen Song-Dynastie (1130-1276) regiert wurde, ging aller·dings nur noch schleppend und in kleinen Schritten voran, während sich in Richtung Westen, von Zentralasien bis Osteuropa, ein Reich nach dem anderen der militärischen Macht der Mongolen unter·werfen musste. China stellte also, eben·so wie Korea und Japan, eine wesent·lich größere Hürde für die mongolischen Er·oberungen dar als die west·lich gelegenen Reiche.

Die vollständige Eroberung Chinas gelang erst unter Dschingis Khans Enkel Kubilai Khan (1215-94, r. 1260-94), der 1271 offiziell die chinesische Yuan Dynastie be·grün·dete und von da an als recht·mäßiger Kaiser Chinas agierte. Unter Kubilai wandelte sich der mongolische Herrschafts·apparat und ins·be·sondere der direkt unter Kubilai Khan stehende Teil der er·oberten Gebiete von einem krieg·erischen Nomaden·reich zu einem Agrarstaat mit komplexen büro·kratischen Hierarchien nach chinesischem Muster. Die dünne Herr·schafts·schicht der einst zügellosen Er·oberer wurde auf diese Weise von der Kultur der Er·oberten domestiziert.

Dennoch war die Angriffslust der Mongolen unter Kubilai noch nicht gänzlich er·loschen. Laut den Be·richten Marco Polos, der China unter Kubilai Khan be·suchte und von diesem per·sön·lich empfangen wurde, richteten sich die Be·gehr·lich·keiten des Großkahns vor allem auf Japan, das in Kubilais (und auch in Marco Polos) Augen ein Land von sagen·haftem Reich·tum war. Bevor an einen Angriff auf Japan aller·dings zu denken war, musste erst die Eroberung Koreas ab·ge·schlossen werden.

Korea wurde bereits 1231 zum Ziel mongolischer Angriffe, setzte sich aber lange Zeit erfolg·reich zur Wehr. Erst unter Kubilai kam es zu einer Art Annektion des Landes, aller·dings nicht durch einen ein·deutigen militärischen Sieg sondern auf·grund von diplomatischen Zu·ge·ständ·nissen. Im Aus·tausch gegen den Ab·zug der mongolischen Truppen aus der alten Haupt·stadt Koreas, erklärte sich der spätere König Weonjong (r. 1259-1274) zum Vasallen der Mongolen. Korea wurde so zu einem wichtigen Ver·bündeten in der letzten Phase der ostasiatischen Er·oberungen.

Angriffe auf Japan

Die Kontaktaufnahme der mongolischen Yuan Dynastie mit Japan begann 1266 und folgte den diplomatischen Spiel·regeln früherer chinesischer Dynastien: aus dem selbst·ver·ständ·lichen Anspruch, die Mitte und zu·gleich den Höhe·punkt mensch·licher Zivilisation darzu·stellen, gewährte man auch den Herrschern der um·liegenden Reiche, je nach Ab·stand zur chinesischen „Mitte“ ein be·stimmtes, genau ab·ge·wogenes Maß an Respekt. Ent·sprechende Bot·schaften wurden ab 1266 in un·regel·mäßigen Abständen und meist über Ver·mittlung Koreas an die japanischen Herrscher ent·sandt. Nach dem Inhalt der ersten Bot·schaften zu schließen, handelte es sich weder um offene Kriegs·erklärungen noch um konkrete Tribut·forderungen, aber doch um un·miss·ver·ständ·liche Aufforderungen, die Über·legen·heit der mongolischen Herrscher an·zu·er·kennen (zum Wort·laut des Schreibens vgl. Bockhold 1982, 84-85). Inwieweit dies bereits eine versteckte Kriegsdrohung an Japan war, ist im historischen Rück·blick nicht einfach her·aus·zu·lesen. Faktum ist, dass die Japaner zu·nächst einmal gar nicht auf Kubilais Botschaften reagierten und damit einen will·kommenen Anlass für die zu·nehmend feind·selige Haltung der Mongolen lieferten.

Neben dem von Marco Polo geschilderten Reichtum Japans gab es vielleicht auch komplexere geopolitische Über·legungen, die zu Angriffsplänen auf den Inselstaat führten. Die dafür nötigen logistischen An·strengungen wurden nämlich zunächst haupt·sächlich dem neuen Vasallen·staat Korea auf·ge·bürdet. Die Aus·sicht auf Beute sollte die Koreaner möglicher·weise bei der Stange halten und den Mongolen damit den Rücken für ein weiteres Vor·dringen nach Süden freihalten. In der Tat war der Auftrag an Korea, 1000 Kriegs·schiffe zu bauen und zu·gleich auch die Ver·sorgung einer ent·sprech·enden Anzahl von Soldaten vor·zu·bereiten, so gewaltig, dass Teile des koreanischen Heeres neuerlich rebellierten (1270-73), was zu einer Ver·zögerung des Angriffs auf Japan führte.

1274 war es dann schließlich so weit. Die kombinierten Streitkräfte Koreas und Yuan-Chinas (mongolischen Be·richten zufolge 900 Schiffe mit ins·gesamt fast 30.000 Soldaten) setzten zur Überquerung der ca. 150 km breiten Meerenge an, die Korea von der südlichen japanischen Hauptinsel Kyushu trennt. Die An·greifer machten Station auf den zu Japan gehörigen Inseln Tsushima und Iki, wo sie den Wider·stand örtlicher Samurai rasch in den Griff be·kamen. Es gelang ihnen, verhältnis·mäßig un·ge·hindert in der Bucht von Hakata (dem heutigen Fukuoka) an Land zu gehen, wo sich ihnen am 20.10.1274 endlich ein größeres Heer von Ver·teidigern entgegenstellte.

Japanische und mongolische Berichte stimmen weit·gehend dahin·gehend über·ein, dass die kriegerischen Aus·ein·ander·setzungen zu·nächst günstig für die Angreifer ver·liefen. Die Japaner wurden in die Festung von Dazaifu zurück·ge·drängt, die Hafenstadt Hakata wurde von den Mongolen in Brand ge·steckt. Dennoch gab es auch auf mongolischer Seite Ver·luste, u.a. wurde der mongolische Vizeadmiral schwer ver·wundet. Dem Historiker Thomas Conlan zu·folge waren vor allem die japanischen Bögen – damals die Haupt·waffe der Samurai – aufgrund der größeren Bogen·länge den viel ge·rühmten mongolischen Reflexbögen an Reichweite überlegen.

Aus nach wie vor unerfindlichen Gründen zog sich das Heer der Angreifer aber nach dem ersten Gefechtstag auf japanischem Boden wieder zurück. Zeit·ge·nössische Quellen bringen hier zum ersten Mal die legendären Götterwinde (kamikaze) ins Spiel, doch eigen·artiger·weise ist davon nur in mongolischen Berichten zu lesen. In den beiden japanischen Quellen, die die mongolischen Kämpfe am ausführlichsten beschreiben (Mōkō shūrai ekotoba und Hachiman gudōkun), ist von diesen Winden im Jahr 1274 nichts zu finden. Nur im entfernten Kyoto notierte der Höfling Kadenokōji Kanenaga in sein Tage·buch, dass ihm die frohe Nachricht zu Ohren ge·kommen sei, Winde aus östlicher Richtung hätten die mongolischen Schiffe in ihre Heimat zurückgeblasen (Conlan 2001).

Damit war die mongolische Gefahr fürs erste gebannt, aber beiden Seiten war klar, dass dies noch nicht das Ende der Feind·selig·keiten be·deutete. Nach dem end·gültigen Sieg über die Song Dynastie (1279) wandte sich Kubilai Khan ein weiteres Mal der japanischen Sache zu und ließ dies·mal eine noch mächtigere Flotte er·richten, die von zwei Stütz·punkten aus starten sollte: Südchina und Korea. Wieder waren es ehe·malige Feinde, die die Haupt·last des Militär·schlags auf Japan zu leisten hatten.

In Japan war man in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben. Zwischen den beiden Angriffen (1274 und 81) gelang es, vor Hakata (dem natürlichen Eingang nach Kyushu und in der Folge nach den anderen Haupt·inseln Japans) eine 12km lange Befestigungsmauer zum Meer hin zu er·richten, die bald gute Dienste leisten sollte. Auch scheint man sich besser um die innere militärische Organisation der Abwehr gekümmert zu haben.

Auf Seiten der Angreifer klappte die Logistik 1281 weniger gut. Es ge·lang nicht, die beiden Haupt·flotten wie geplant zu synchronisieren, so·dass sich der Zeitpunkt des Angriffs ge·fähr·lich nahe an die Saison der Taifune an·zu·nähern begann. Bis auf den heutigen Tag ist be·sonders Kyushu aber auch Südkorea jedes Jahr im Spät·sommer, bzw. im Frühherbst einer Reihe von Wirbel·stürmen (japanisch taifū, wtl. Großer Wind → „Taifun“) ausgesetzt. Das Risiko eines solchen Wirbel·sturms muss den Angreifern bewusst gewesen sein. Möglicherweise war dies mit ein Grund, warum der kleinere Teil der Angreifer — die Flotte aus Korea — angriff, ohne das Ein·treffen der Flotte aus Südchina abzuwarten. Sie musste eine ent·sprechende Niederlage hin·nehmen und zog un·ver·richteter Dinge wieder ab (allerdings nicht ohne die Bevölkerung der Japan vor·ge·lagerten kleineren Inseln ein weiteres Mal zu massakrieren).

Als die chinesische Flotte (angeblich 100.000 Mann) schließlich eintraf, war es ihren Soldaten auf·grund der Be·festigungs·anlagen ebenfalls un·möglich, auf japanischem Boden Fuß zu fassen. Die mongolischen Truppen be·zogen daher auf der Insel Takashima Stellung und hielten dort sechs Wochen in einer Art Be·lagerungs·zu·stand aus. Von Japan aus erfolgten in dieser Zeit guerillataktische An·griffe: einer·seits ver·suchte man die Ver·sorgungs·schiffe der Angreifer an·zu·greifen, anderer·seits gab es von kleinen wendigen Booten aus nächt·liche Über·fälle auf größere mongolische Schiffe. Schließlich kam dann offen·bar tat·säch·lich ein Taifun, der den Großteil der an·greifenden Schiffe zerstörte und die wenigen übrigen zu einem hastigen Rückzug ver·anlasste. Der zweite Angriff auf Japan endete somit in einer ver·heerenden Nieder·lage der Yuan-chinesischen Angreifer.

Japanische Verteidigungsstrategien

und die Frage der Götterwinde

In der späteren japanischen Geschichtsschreibung gewannen die Götterwinde zu·nehmend an Bedeutung und wurden in beiden Feldzügen als kriegs·ent·scheidend dar·gestellt. Es existieren jedoch wie bereits erwähnt zwei Quellen, die die mongolischen Angriffe aus verhältnis·mäßig geringer zeitlicher Distanz schildern und in denen die kamikaze über·raschender·weise gar nicht vor·kommen: Einer dieser Berichte, das Mōkō shūrai ekotoba ist der Augen·zeugen·bericht eines ver·hältnis·mäßig niedrigen Samurai namens Takezaki Suenaga, der seine Helden·taten nicht nur nieder·schrieb, sondern auch illustrieren ließ. Dieser Bericht ist deutlich von dem Interesse getragen, den helden·haften Charakter seines Protagonisten zu schildern. Es nimmt insofern nicht weiter Wunder, dass die göttlichen Winde nicht erwähnt werden, da auch der all·ge·meine Verlauf der Schlacht kaum berück·sichtigt wird. Den·noch ent·hüllt der Bericht zahl·reiche interessante Besonder·heiten der japanischen Verteidigung.

In Japan regierte zu dieser Zeit eine Militärregierung (Shogunat), die sich aus Vertretern der Kriegerklasse (Samurai) zusammen·setzte. Das ganze Land war verhältnismäßig hoch militarisiert, aber die Regierung verfügte über keine nennenswerte stehende Armee sondern war auf die Loyalität ihrer Vasallen an·ge·wiesen. Der offizielle Ober·befehls·haber der Ver·teidiger in Kyushu hatte daher auch keine absolute Befehls·gewalt über die beteiligten Krieger. Diese wurden viel·mehr durch die Aussicht auf Be·lohnungen, die die Regierung für besonders helden·hafte Einzel·leistungen in Aussicht stellte, motiviert. Dieses System der Be·lohnungen war bereits so weit institutionalisiert, dass sich Krieger, bevor sie in den Kampf zogen, eines „Zeugen“ ver·sicherten, der ihre Ansprüche auf Be·lohnung im Falle ihres Überlebens per Eid be·stätigen sollte. Diese Zeugen sollten mit dem Bitt·steller möglichst in keinem verwandt·schaft·lichen Verhältnis stehen. Eine weitere Form, seine Ver·dienste unter Beweis zu stellen, war das Vor·zeigen von Köpfen der ge·töteten Feinde. Ebenso wie bei den Mongolen wurden also auch auf japanischer Seite kaum Ge·fangene gemacht.

Die „Heldentat“ unseres Chronisten Suenaga bestand im Fall der ersten Mongoleninvasion in nichts anderem als dem toll·kühnen Versuch, mit einem kleinen Trupp von Unter·gebenen gegen die An·greifer an·zu·reiten, bevor der japanische Heerführer das Zeichen zum Angriff gegeben hatte. Es war also in der Tat eine Art „Kamikaze-Aktion“. Obwohl Suenaga mit viel Glück überlebte, konnte er keinen feind·lichen Kopf erbeuten. Da er aber durch einen Zeugen seine Ver·wundungen und den Ver·lust von Pferden und Dienern be·weisen konnte, erhielt er als Be·lohnung Ersatz für seine Pferde und eine offizielle Be·stätigung seines Mutes. Dies war der eigent·liche Zweck seines Ein·satzes, denn diese Be·stätigung konnte er in lokalen Besitz- und Erb·streitig·keiten zu seinen Gunsten einsetzen.

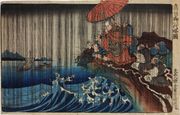

Kamakura-Zeit, 13. Jh. (mit nachträglichen Einfügungen). Scrolls of the Mongol Invasions of Japan.

Das Belohnungssystem der Militärregierung stützte sich somit auf eine Art Heldenethos, der in der gesamten Schicht der Samurai anerkannt wurde. Einzelne Individuen wurden unter Berufung auf einen solchen Helden·ethos zu un·ge·wöhn·lichen Einzel·leistungen angereizt. Andererseits war es schwer, derartige „Helden“ einer größeren militärischen Strategie unter·zu·ordnen. Diese grundsätzliche Charakteristik mittel·alterlicher japanischer Kriegsführung kommt nicht nur in den Berichten Suenagas sondern auch in den damaligen Heldenepen deutlich zum Ausdruck. Im Unterschied zu den literarischen Heldenepen widmet Suenaga den Kriegs·er·eignissen aller·dings nur ein paar Zeilen, während er die büro·kratischen Hürden bei der Er·langung seiner An·er·kennung mit großer Aus·führ·lich·keit beschreibt. Es scheint, als ob die Ver·handlung mit den Behörden den wesent·lich schwierigeren Teil seiner kriegerischen Operationen ausgemacht hätten.

Die Rolle der religiösen Institutionen

Obwohl Suenaga die göttlichen Winde nicht erwähnt, sind moderne Historiker über·wiegend der Meinung, dass die Wind·verhält·nisse an der japanischen Küste den Kriegsverlauf in der Tat be·ein·flussten. Dies wird unter anderem durch das er·wähnte Hachiman-gudōkun bestätigt, die zweite der zeit·lich nächst·liegenden japanischen Quellen. Es wurde in der offen·sicht·lichen Absicht ver·fasst, den Gott

Shintō-Gottheit, Ahnengottheit des Tennō und des Kriegeradels; auch „Yawata“ ausgesprochen

Der Begriff „Hachiman“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

als den eigentlichen Verantwortlichen für die Winde und damit für den japanischen Sieg dar·zu·stellen. Dennoch legen die z.T. recht genauen Be·schreibungen des Schlachten·verlaufs in diesem Werk nahe, dass die Winde allein für den Sieg nicht aus·reichten. Wieso aber schrieben vor·moderne japanische Quellen mit zu·nehmenden zeitlichen Ab·ständen zu den Ereignissen den Götter·winden eine höhere Be·deutung zu als den Helden·taten japanischer Samurai? Aus Sicht der Mongolen mag es ver·ständlich sein, dass man sich lieber einem Natur·ereignis als der Kriegs·kunst eines Gegners ge·schlagen geben wollte, aber wie erklärt sich die Be·tonung der Götter und ihrer Winde aus japanischer Sicht? Die Ant·wort scheint in Tatsache zu liegen, dass neben den Kriegern auch religiöse Institutionen um die An·er·kennung ihres Anteils am japanischen Erfolg wett·eiferten. Und sie taten dies wahr·schein·lich mit noch größerem Erfolg als die Krieger.

Selbst Suenaga verrät, dass die Götter das letzte Wort über den Aus·gang einer Schlacht hatten wie immer ge·schickt er und die anderen Krieger sich auch an·stellten. Dass Sieg oder Nieder·lage letztlich ein Werk der Götter (heute würde man viel·leicht sagen: des Zufalls) war, galt also als un·be·zweifel·bare Tatsache. Und so bestand ein be·trächt·licher Teil der Kriegs·vor·be·reitungen Japans in auf·wendigen Gebeten und Ritualen, die nicht selten vom Tenno selbst ab·ge·halten oder in Auftrag ge·ge·ben wurden. Die Hauptrolle spielten aber buddhistische Mönche, die sich interessanter·weise weniger an Buddhas und Bodhisattvas, sondern an einheimische Gottheiten (im speziellen an die Gottheit Hachiman) wandten.

Dies mag auf den ersten Blick irrational erscheinen, ge·horchte aber sicher einer zweck·ge·richteten Logik: Eine grund·sätzliche Schwierigkeit bei der Mobilisierung der japanischen Ver·teidigung be·stand darin, die mongolische Be·drohung als nationale Katastrophe dar·zu·stellen, die jeden einzelnen etwas anging. Die Vor·stellung, einem ge·meinsamen Reich zu dienen, das man nach außen ver·teidigen musste, war unter mittel·alterlichen Samurai nur äußerst schwach vorhanden. Tat·säch·lich fand man sich ja an·ge·sichts der drohenden Invasion der Mongolen vor eine historisch noch nie da·ge·wesene Situation gestellt.

Es galt also zunächst eine Ideologie zu kreieren, die über die Einzel·interessen der Krieger hinaus ein einigendes Be·wusst·sein der Ver·teidiger aus den ver·schiedenen Teilen Japans schuf. Dazu waren zu dieser Zeit nur die religiösen Institutionen fähig. Sie mussten aus einer speziellen Mischung von Buddhismus und Shinto den ideologischen Kitt erzeugen, der in modernen National·staaten in Form von nationaler Solidarität und Patriotismus mehr oder weniger selbst·ver·ständlich vor·aus·gesetzt werden kann.

In diesem Zusammenhang war der Mythos der Götterwinde schon in der Vor·be·reitung der Ver·teidiger ein religiös-ideologischer Topos: Das Hachiman gudōkun, die zweite der bereits ge·nannten japanischen Quellen, zitiert ein Gebet des bud·dhis·tischen Abtes Eizon, eines der prominentesten buddhistischen Würden·träger seiner Zeit, an den ein·heimischen Gott Hachiman: dieser möge Winde auf·kommen lassen, die die Feinde ohne ihnen Verletzungen zu·zu·fügen in ihre Heimat zurückschickten. Der Religions·historiker Fabio Rambelli, der sich mit dem Mythos der Götter·winde aus·führlich aus·einander gesetzt hat, weist außerdem darauf hin, dass die Liturgie, mit der man den Mongolen begegnete, dem Muster der Abwehr von Naturkatastophen folgte. Während die meisten buddhistischen Mönche vor, während und nach den Mongolen·angriffen derartige Riten und Gebete ab·hielten, um den Sieg Japans sicher zu stellen, gab es auch Eiferer wie den Mönch

1222–1282; Begründer des Nichiren Buddhismus

Der Begriff „Nichiren“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, der die Mongolen als Werk·zeug von Buddhas und Kami ansahen, um Japan für die Ver·derbt·heit seiner Sitten zu strafen.

Nach der erfolgreichen Zurückschlagung der Mongolen waren die religiösen Instutionen wahr·schein·lich auch die einzigen wirklichen Gewinner der Situation. Nach·dem weiter die Not·wendig·keit bestand, Japan gegen mögliche Angriffe der Mongolen zu ver·teidigen, nahmen auch die rituellen Aktivitäten zur Mobilisierung der Götter·welt nicht ab. Im Mythos der Götter·winde festigte sich die Vor·stellung, dass einer Be·drohung durch fremde Mächte letzt·lich ohne göttlichen Beistand nicht bei·zu·kommen sei.

Interessanterweise teilten sogar die Mongolen selbst die Vorstellung, dass ihre Nieder·lage aus der spirituellen Über·legen·heit ihrer Feinde resultierte. In der Geschichte der Yuan-Dynastie wird er·wähnt, dass der japanische Herrscher selbst seinen Ahnen·göttern in Ise ge·opfert hätte, worauf sich den Soldaten auf dem Meer bös·artige Schlangen ge·zeigt hätten, die schwefel·artige Dämpfe ver·breiteten: un·heil·volle Vorboten der be·vor·stehenden Katastrophe.

Angreifer und Verteidiger bewegten sich also trotz aller kulturellen Unter·schiede in ähnlichen Vor·stellungs·welten. Bei zweifellos vor·handener kultureller Arroganz war das Selbstbild der Mongolen keines·wegs so von sich ein·genommen, dass man die Götter des Gegeners als bloßen Aber·glauben abtat. Wahr·schein·lich glaubten auch die Mongolen, dass letzt·lich trans·zendente Mächte über den erfolglosen Ausgang dieser Eroberung entschieden hatten.

Literatur und Web-Resourcen

- Thomas Conlan, e.a., Scrolls of the Mongol Invasions of Japan (Online reproduction of orginal sources). Bowdion College.

Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag, den der Verfasser, Bernhard Scheid, am 9. Juni 2006 im Rahmen des Symposiums 800 Jahre Mongolisches Weltreich an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hielt.

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Metalog

- Konzept

- Autor

- Impressum

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Götterwinde: Religion und Krieg zur Zeit der mongolischen Eroberungen.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001