Ikonographie/Myoo/Fudo

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Myoo/Fudo.

Portraits von Fudō Myōō

Der Begriff „Fudō Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

ist der einzige unter den esoterischen „Mantra-Königen“ (

wtl. Licht-König, auch „Mantra-König“ oder „Weisheits-König“; meist zornvoll dargestellte Schutzgottheit; skt. vidyaraja

Der Begriff „myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

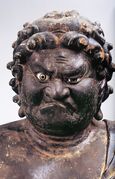

), der auch im modernen Japan allgemein bekannt und populär ist. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass die furchterregenden Züge anderer Myōō bei Fudō meist abgeschwächt sind. Er wirkt eher streng als zornig und besitzt im übrigen kein drittes Auge oder andere para-normale anatomische Eigenheiten. In vielen Fällen ist sein Gesicht allerdings von einer erstaunlichen Asymmetrie gekennzeichnet: aus dem rechten Mundwinkel ragt ein Eckzahn nach oben, aus dem linken ein Eckzahn nach unten; sein rechtes Auge ist weit offen, das linke halb geschlossen. Bemerkenswert ist auch sein Zopf, der ihm meist über die linke Schulter hängt. Diese besondere Ikonographie ist rein japanisch und geht möglicherweise auf

774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi

Der Begriff „Kūkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

zurück. Auch die (zwei oder acht) jugendlichen Begleiter (

wtl. Knabe; oft Begleiterfigur („Page“) einer buddhistischen Gestalt, manchmal auch „böser Knabe“ = Dämon (z.B. → Shuten Dōji)

Der Begriff „dōji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) des Fudō sind eine japanische Besonderheit, die die besondere Beziehung des japanischen Buddhismus zu diesem Myōō unterstreichen.

Fudō/Acala außerhalb Japans

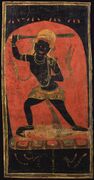

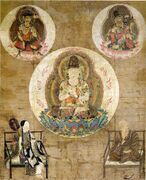

Museum of Tibet, Lhasa. Bildquelle: Himalayan Art [2010/9]

Auf dieser Abbildung ist ein sino-tibetischer Acala (Fudō) aus dem dreizehntes Jahrhundert zu sehen. Laut Beschreibung auf Himalayan Art stammt das Bild aus dem chinesischen Vasallenstaat Xi Xia (Tangutien) im Grenzgebiet zwischen China und Tibet, das seit Dschingis Khan zu China gehört. Acala entspricht in Haltung und Gestus dem Grundtyp der zornvollen Gestalten des tibetischen Tantrismus (s.a. Vajrapani), hat aber dennoch einige bemerkenswerte Gemeinsamkeiten mit dem japanischen Fudō, nämlich dunkle Haut, Schwert, Seil und die verbissene Unterlippe. Letztere dürfte somit einem überregionalen ikonographischen Standard entsprechen, lediglich die assymetrische Variante dürfte in Japan entstanden sein. Laut Himalayan Art war Acala vom elften bis zum vierzehnten Jahrhundert in der Himalaya Region populär.

Religion in Japan, Inhalt

- 一 Grundbegriffe

- 二 Bauten

- 五 Mythen

- Einleitung

- Mythologie:

- Götter des Himmels

- Götter der Erde

- Jenseits:

- Jenseits

- Geister:

- Totengeister

- Dämonen

- Tiere:

- Imaginäre Tiere

- Verwandlungskünstler

- Symboltiere

- 六 Geschichte

- Einleitung

- Altertum:

- Prähistorie

- Frühzeit

- Nara-Zeit

- Frühe kami-Kulte

- Heian-Zeit

- Saichō

- Kūkai

- Honji suijaku

- Mittelalter:

- Kamakura-Zeit

- Amidismus

- Zen Buddhismus

- Nichiren Buddhismus

- Mittelalterl. Shintō

- Frühe Neuzeit:

- Reichseinigung

- Christentum

- Terauke-System

- Neo-Konfuzianismus

- Kokugaku

- Moderne und Gegenwart:

- Bakumatsu-Zeit

- Staatsshintō

- Neue Religionen

- 七 Essays

- Überblick

- Buddhismus, Asien:

- Arhats in China und Japan

- Vajrapani: Der Feldherr des esoterischen Buddhismus

- Bishamon-ten: Wächter und Glücksgott

- Riesen-Buddhas: Im Kampf gegen die Unbeständigkeit des irdischen Daseins

- Lokale Vorstellungen, Japan:

- Jindō und shintō: Zum Begriffsinhalt des ‚Weges der kami‘

- Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der Himmlischen Götter

- Religiöse Gewalt in Japan: Blutopfer, Selbstopfer, Menschenopfer

- Unterhändler des Imaginären: Regenmachen im vormodernen Japan

- Lieber das Herz in der Hand als die Taube über dem Heer

- Feuer mit Feuer bekämpfen: Der Gehörnte Meister und sein Kult

- Hundert Geschichten: Horrorklassiker aus der Edo-Zeit

- Religion und Politik:

- Die Tenshō-Mission: Beginn einer schwierigen transnationalen Beziehung

- Yasukuni: Der Schrein des ‚friedlichen Landes‘

- Herrigels Zen und das Bogenschießen

- Anhang

- Metalog

- Konzept

- Autor

- Impressum

- Glossare

- Fachbegriffe-Glossar

- Bilder-Glossar

- Künstler-Glossar

- Geo-Glossar

- Ressourcen

- Literatur

- Links

- Bildquellen

- Suche

- Suche

- Feedback

- Anmelden

„Portraits von Fudō Myōō.“ In: Bernhard Scheid, Religion-in-Japan: Ein digitales Handbuch. Universität Wien, seit 2001