Budai, der Lachende Buddha

Um das Jahr 900 lebte in China der sagenumwobene Bettelmönch Qici [Qici (chin.) 契此 chin. Bettelmönch aus dem 10. Jh., besser bekannt unter seinem Spitznamen Budai, „Jutesack“ (jap. Hotei)], besser bekannt unter seinem Spitznamen Budai [Budai (chin.) 布袋 chinesischer Mönch (10. Jh.); gilt als Inkarnation von Bodhisattva Maitreya; jap. Hotei] („Jutesack“; auch Pu-tai; jap. Hotei [Hotei (jap.) 布袋 Glücksgott; Manifestation von Bodhisattva Maitreya; chin. Budai]). Budai war missgestaltet und dickbäuchig, stotterte und schlief ein, wo immer er hinfiel. Aber er war auch magisch begabt. Auf seinem Körper blieb der Schnee nicht liegen und er konnte den Regen und andere Dinge vorhersagen. Er war mit jeder Nahrung zufrieden, nahm dankbar alle Spenden, die man ihm gab, und hortete sie in seinem Sack. Er soll 916, nach einer anderen Version zwischen 901 und 904, gestorben sein.1

Südliche Song-Zeit, 1126–1279. Bernhard Scheid, flickr, 2009.

Budai und Maitreya

Oh Maitreya, wahrer Maitreya! Du besitzt unzählige Formen.

Du zeigst Dich beständig den Menschen, aber die Menschen erkennen Dich nicht. 2

Dieses Loblied auf Maitreya [Maitreya (skt.) मैत्रेय „Der Freundliche, der Liebevolle“, Buddha der Zukunft (jap. Miroku 弥勒)] soll von Budai stammen. Maitreya (jap. Miroku [Miroku (jap.) 弥勒 Bodhisattva Maitreya, „Buddha der Zukunft“]) war schon im indischen, vor allem aber im chinesischen Buddhismus eine Art Messias-Figur (vgl. Der Große Buddha von Leshan). Er residiert im Tushita [Tuṣita (skt.) तुषित höchster Himmel im indisch-buddhistischen Pantheon (jap. Tosotsu-ten 兜率天)]-Himmel, dem vierten und höchsten Himmel der indischen Götter (deva [deva (skt.) देव „Gottheit“, oberste Klasse indischer Götter (jap. -ten 天 oder tenbu 天部)]), wo er als Bodhisattva [Bodhisattva (skt.) बोधिसत्त्व „Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)] der neunten Stufe auf seine Wiedergeburt als Buddha [Buddha (skt.) बुद्ध „Der Erleuchtete“ (jap. butsu, hotoke 仏 oder Budda 仏陀)] wartet. Dies wird am Ende des derzeitigen Weltzeitalters der Fall sein und zur Erleuchtung aller führen, die an Maitreya geglaubt haben. Deshalb wird Maitreya auch als „Buddha der Zukunft“ apostrophiert.

Kamakura-Zeit. Wakasa Obama no dejitaru bunkazai.

Budais Vers enthält jedoch die Botschaft, dass es gar nicht nötig ist, so lange zu warten, da Maitreya im Grunde schon überall zugegen ist. Es kommt nur darauf an, dies auch zu erkennen. Vielleicht ist dieser dem Budai zugeschriebene Gedanke auch der Grund, warum man ihn selbst im Lauf der Zeit als Inkarnation des Bodhisattva Maitreya ansah. In jedem Fall mahnt die Legende des Budai, nicht vorschnell nach dem äußeren Anschein zu urteilen und weist daraufhin, dass gerade die einfachsten Mönche am ehesten dem Ideal des Buddha entsprechen. Diese Idee findet man auch im chinesischen Arhat [Arhat (skt.) अर्हत् buddhistische Heiligenfigur; höchste Stufe des Menschseins vor dem Austritt aus dem Geburtenkreislauf (jap. rakan)]-Kult, der viele Berührungspunkte mit der Budai-Legende aufweist (s. den Essay Arhats in China und Japan).

Budai/ Hotei im Zen Buddhismus

Der Kult des Budai wurde vor allem durch den Chan/Zen Buddhismus maßgeblich voran getrieben. Er fand in Budai jene „ausgeflippte“, weltabgewandte Exzentrik, die auch im Daoismus [Dōkyō (jap.) 道教 Daoismus, wtl. Lehre des Weges, chin. Daojiao; philosophisch-rel. Strömung Chinas; s.a. dō] verehrt wird und die uns in verschiedenen legendären Figuren des Chan/Zen begegnet.

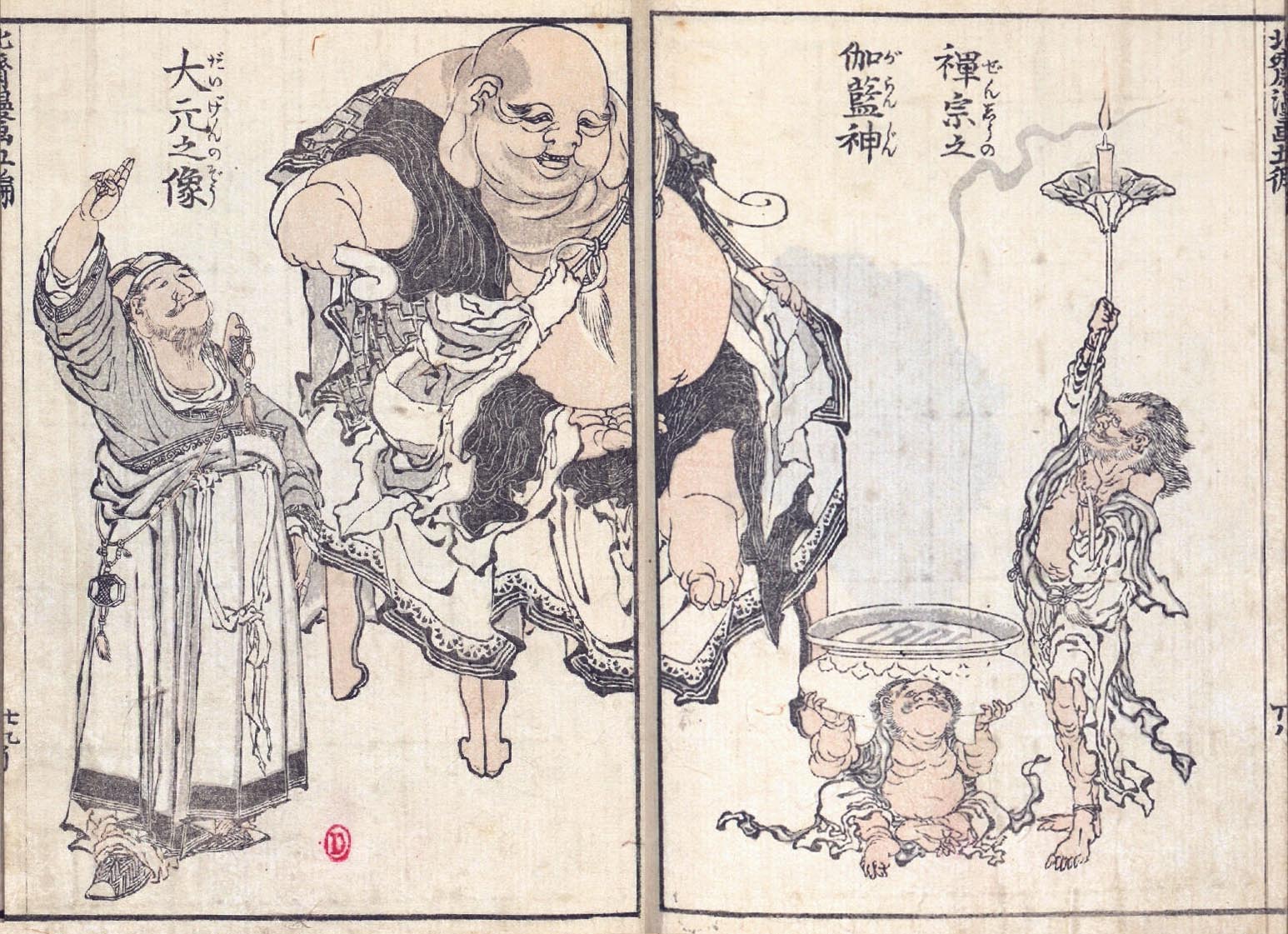

Katsushika Hokusai [Katsushika Hokusai (jap.) 葛飾北斎 1760–1849; Maler und Zeichner. Bekanntester Verteter des ukiyo-e-Farbholzschnitts] hat in seinen Manga die besondere Verehrung Hoteis im Zen satirisch überspitzt dargestellt, indem er Hotei als verfetteten Tempelgott auf dem Stuhl eines Zen-Abtes portraitiert:

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit. Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art.

Die Figur des dickbäuchigen „Lachenden Buddhas“ ist aber weit über den Zen [Zen (jap.) 禅 chin. Chan, wtl. Meditation; Zen Buddhismus] hinaus Bestandteil der Volksreligion in China und Japan geworden. In China wirbt Budai in Restaurants um Kunden, in Japan hat Hotei die konfessionellen Grenzen zum Shintō überschritten, und wird im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin [Shichi Fukujin (jap.) 七福神 Sieben Glücksgötter; populäres Ensemble von Glücksgöttern verschiedener Herkunft]) auch als eine Art kami [kami (jap.) 神 Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō] verehrt. Sein dicker Bauch gepaart mit der ihm zugeschriebenen Kinderfreundlichkeit macht ihn darüber hinaus zu einem idealen „Streichel-Buddha“ (nadebotoke).

Hotei als Glücksgott

Werk von Kanō Masanobu (1434–1530). Muromachi-Zeit. Awakenings, Zen Painting in Medieval Art.

Izumi Shimamura, flickr 2019.

Muromachi-Zeit, 1479. Museum of Fine Arts, Boston.

Werk von Tsukioka Yoshitoshi (1888). Meiji-Zeit. National Diet Library, Tōkyō.

Epilog: Brechts Budai

Es ist erstaunlich, dass Bertolt Brecht [Brecht, Bertolt (west.) 1898–1956; deutscher Schriftsteller und Dramatiker, dem Ostasien, ohne dass er es näher kannte, häufig zur Inspiration seiner „Lehrstücke“ diente], der sich ja häufig in eklektischer Manier fernöstlicher Stoffe bediente, in Budai einen Verwandten seines Baal erkannte, ein asozialer Frauenheld, den er in seinem Frühwerk als Bürgerschreck verherrlicht hatte. Dies ist der Durchsicht meiner ersten Stücke (1954) zu entnehmen, wo der abgeklärte Brecht den chinesischen Glücksgott folgendermaßen charakterisiert:

Es gibt eine chinesische Figur, meist fingerlang, aus Holz geschnitzt und zu Tausenden auf den Markt geworfen, darstellend den kleinen dicken Gott des Glücks, der sich wohlig streckt. Dieser Gott sollte, von Osten kommend, nach einem großen Krieg in die zerstörten Städte einziehen und die Menschen dazu bewegen wollen, für ihr persönliches Glück und Wohlbefinden zu kämpfen. Er sammelt Jünger verschiedener Art und zieht sich die Verfolgung der Behörden auf den Hals, als einige von ihnen zu lehren anfangen, die Bauern müßten Boden bekommen, die Arbeiter die Fabriken übernehmen, die Arbeiter- und Bauernkinder die Schulen erobern. Er wird verhaftet und zum Tod verurteilt. Und nun probieren die Henker ihre Künste an dem kleinen Glücksgott aus. Aber die Gifte, die man ihm reicht, schmecken ihm nur, der Kopf, den man ihm abhaut, wächst sofort nach, am Galgen vollführt er einen mit seiner Lustigkeit ansteckenden Tanz usw. usw. Es ist unmöglich, das Glücksverlangen der Menschen ganz zu töten.3

Mir ist nicht klar, auf welche Umstände oder Quellen sich Brecht hier bezieht, aber die sozial-revolutionäre Komponente, die Brecht im bedingungslosen Glücksverlangen des kleinen dicken Gottes entdeckt, mag in den frühen Tagen der Budai-Verehrung tatsächlich eine Rolle gespielt haben. Zumindest ist bekannt, dass sich um Budais alter ego, Maitreya, bereits im frühen siebenten Jahrhundert militante buddhistische Protestbewegungen bildeten, die erst nach blutigen Militäreinsätzen niedergeschlagen werden konnten. Und schließlich setzt sich auch Budai in den zitierten chinesischen Legenden über alle Gesetze und Klassenschranken hinweg. Dieses revolutionäre Potential ist ein Aspekt, der bei längerer Beschäftigung mit dem stereotypen Lächeln der Glücksgötter leicht in Vergessenheit gerät.

Verweise

Verwandte Themen

Fußnoten

- ↑ Muller, DDB, 布袋 (Budai) (2022/8/1).

- ↑ Aus der hagiographischen Sammlung Fozu tongji 佛祖統紀 (T. 2035, 13. Jh.), zitiert nach Muller, DDB, 布袋 (Budai) (2022/8/1)

- ↑ Aus „Bei Durchsicht meiner ersten Stücke“ in Bertolt Brecht: Frühe Stücke, München 1962, S.8

Internetquellen

- Charles Muller (Hg.) DDB (Digital Dictionary of Buddhism, seit 1995) [login als „guest“]

Bilder

- ^ Die berühmteste Statue der Feilaifeng-Felsskulpturen an einem der ältesten Tempel Chinas, dem Chan (Zen) Tempel der Ruhenden Seele (Lingyin Tempel) in Hangzhou. Budai (Maitreya, Buddha der Zukunft) ist hier inmitten der Sechzehn Arhats dargestellt (die bis zu seinem Erscheinen auf Erden nicht ins Nirvana eintreten dürfen). Die Statue belegt, dass die Ikonographie des Budai/ Hotei schon seit dem 13. Jahrhundert mehr oder weniger gleichbleibend überliefert wird.

Südliche Song-Zeit, 1126–1279. Bernhard Scheid, flickr, 2009. - ^ Bodhisattva Maitreya hier in orthodoxer Erscheinungsform.

Kamakura-Zeit. Wakasa Obama no dejitaru bunkazai. - ^ Skulptur des Hotei/Maitreya im Manpuku-ji, dem Haupttempel des Ōbaku-Zen.

Kaiseikun, Panoramio 2006, über Internet Archive. - ^ Hotei, hier als Tempelgott des Zen. Satirische Darstellung.

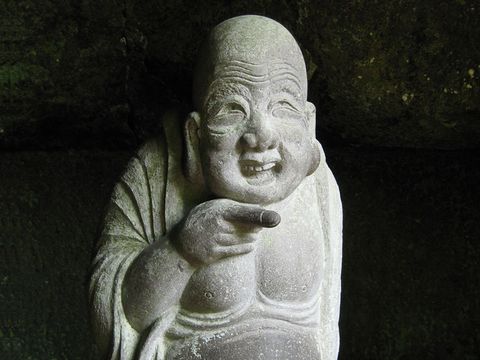

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit. Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art. - ^ Nicht zufällig findet sich auch diese volkstümliche Darstellung Hoteis in einem der großen Zen-Tempel Kamakuras. Sein glücksbringender Bauch und auch der Finger, der eigentlich auf den Mond zeigen sollte, sind merklich abgegriffen.

Bernhard Scheid, 2007. - ^ Ein besonders freundlicher Hotei, dessen Bauch durch seinen Sack ausbalanciert wird. Sein äußeres Erscheinungsbild (gedrungene Statur, dicker Bauch, fleischige Ohrläppchen, ...) ähnelt bereits den Sieben Glücksgöttern (Shichi Fukujin), deren Kombination etwa zur gleichen Zeit (15. oder 16. Jahrhundert) erstmals als Bildmotiv auftaucht.

Werk von Kanō Masanobu (1434–1530). Muromachi-Zeit. Awakenings, Zen Painting in Medieval Art. - ^ Hotei, hier mit Kindern. Bekannter „Streichel-Buddha“ (nadebotoke): Wie man sieht, trägt insbesondere sein Bauch Spuren häufigen Streichelns.

Izumi Shimamura, flickr 2019.

- ^ Skulptur des japanischen Hotei

Werk von Ryūba. Frühes 20. Jh. buddhamuseum.com. - ^ Statue des Budai/Hotei

Aaron Logan, 2004. - ^ Hotei schläft auf seinem Sack

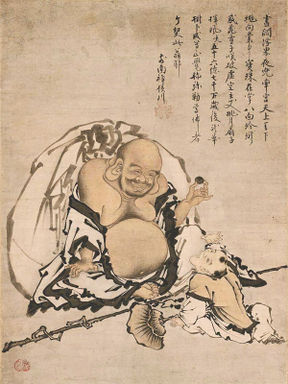

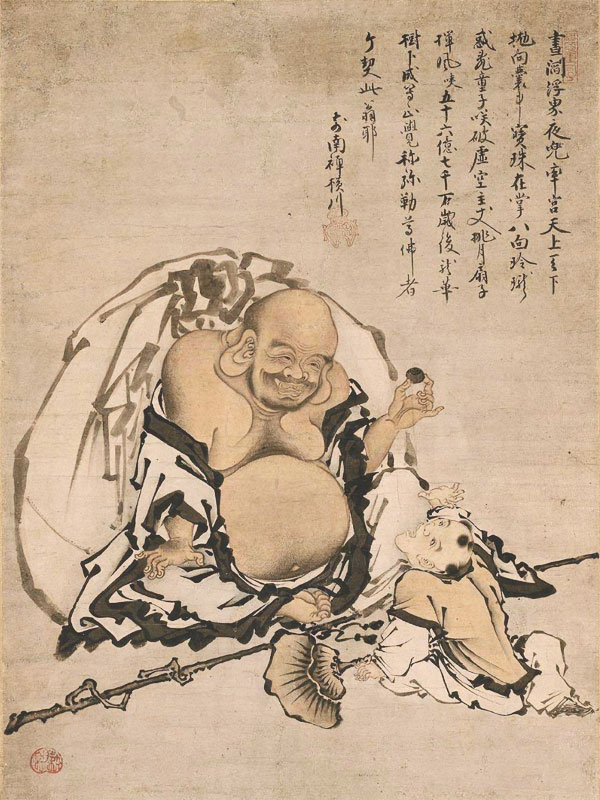

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit, ca. 1810. Bildquelle: Muian, über Internet Archive. - ^ Hotei beschenkt ein chinesisches Kind (karako). Das Gedicht ist von Osen Keisan (1429–1493) signiert.

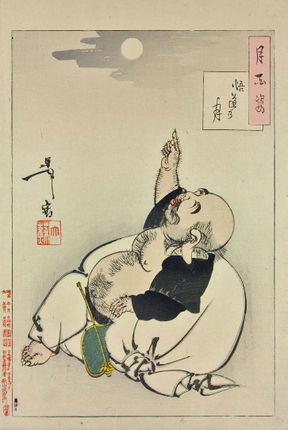

Muromachi-Zeit, 1479. Museum of Fine Arts, Boston. - ^ Hotei, hier auf den Mond zeigend.

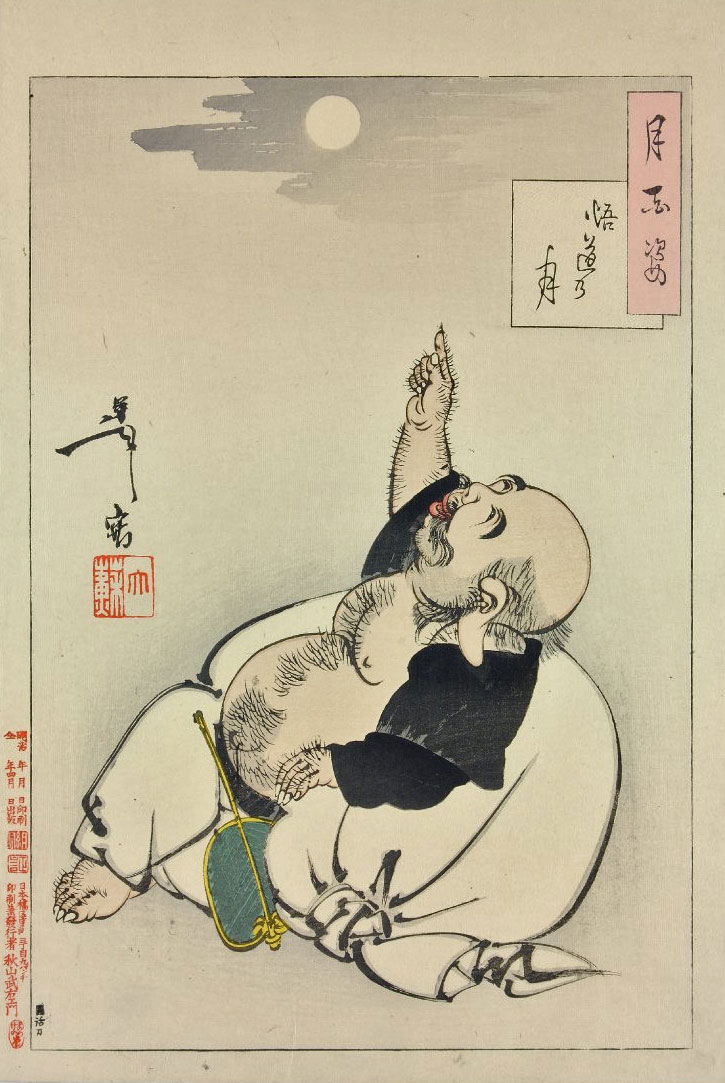

Werk von Tsukioka Yoshitoshi (1888). Meiji-Zeit. National Diet Library, Tōkyō. - ^ Hotei beim Betrachten der Mondspiegelung im Wasser. Ein beliebtes Motiv der Zen-Malerei.

Werk von Hakuin Ekaku (1686–1769). Edo-Zeit. Bildquelle: unbekannt. - ^ Vielleicht liegt eines der Geheimnisse von Angela Merkel in ihrem Lächeln, das ihr in guten Momenten eine gewisse Ähnlichkeit mit dem „Laughing Buddha“ Budai (jap. Hotei) verleiht.

Bernhard Scheid, s.a. Budai.

Glossar

- Bodhisattva (skt.) बोधिसत्त्व ^ „Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

- Brecht, Bertolt (west.) ^ 1898–1956; deutscher Schriftsteller und Dramatiker, dem Ostasien, ohne dass er es näher kannte, häufig zur Inspiration seiner „Lehrstücke“ diente

- Budai (chin.) 布袋 ^ chinesischer Mönch (10. Jh.); gilt als Inkarnation von Bodhisattva Maitreya; jap. Hotei

- Katsushika Hokusai 葛飾北斎 ^ 1760–1849; Maler und Zeichner. Bekanntester Verteter des ukiyo-e-Farbholzschnitts

- Shichi Fukujin 七福神 ^ Sieben Glücksgötter; populäres Ensemble von Glücksgöttern verschiedener Herkunft