Bauten/Bekannte Tempel/Berg Koya: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 8: | Zeile 8: | ||

| ref=1 | | ref=1 | ||

}} | }} | ||

| − | Wie alle großen Klöster in Japan be·steht auch Berg Kōya aus vie·len Ein·zel·tem·peln, deren älteste aus der Heian-Zeit stammen und die zahlreiche wert·volle Kunst·schätze ber·gen. Heute befinden sich auch ein Museum und eine wich·tige buddhis·tische Univer·sität inner·halb der Tempel·anlage. | + | Wie alle großen Klöster in Japan be·steht auch Berg Kōya aus vie·len Ein·zel·tem·peln, deren älteste aus der {{g|Heian}}-Zeit stammen und die zahlreiche wert·volle Kunst·schätze ber·gen. Heute befinden sich auch ein Museum und eine wich·tige buddhis·tische Univer·sität inner·halb der Tempel·anlage. |

V.a. aber beein·druckt der Tem·pel·berg durch einen riesi·gen [[Alltag/Friedhof|Fried·hof]], in des·sen hin·ters·tem Teil, dem {{glossar:Okunoin}}, sich das Mau·so·leum des Tempel·grün·ders {{Glossar:Kuukai}} ({{Glossar:Kouboudaishi}}) befindet. | V.a. aber beein·druckt der Tem·pel·berg durch einen riesi·gen [[Alltag/Friedhof|Fried·hof]], in des·sen hin·ters·tem Teil, dem {{glossar:Okunoin}}, sich das Mau·so·leum des Tempel·grün·ders {{Glossar:Kuukai}} ({{Glossar:Kouboudaishi}}) befindet. | ||

| Zeile 44: | Zeile 44: | ||

Die meisten Grabsteine sind im {{glossar:gorintou}}-Stil gestaltet. Besonders auf·fal·lend ist, dass diverse Grab·stätten durch ein {{glossar:torii}} gekenn·zeichnet sind, wie es heute nur noch vor Shintō Schreinen zu finden ist. Die ''torii'' dienen hier als Ein·gänge eines speziellen, meist um·zäun·ten Areals, das den Gräbern einer Familie vor·be·halten ist. In der Regel handelt es sich um bekannte Samurai-Ge·schlech·ter aus der Edo-Zeit. | Die meisten Grabsteine sind im {{glossar:gorintou}}-Stil gestaltet. Besonders auf·fal·lend ist, dass diverse Grab·stätten durch ein {{glossar:torii}} gekenn·zeichnet sind, wie es heute nur noch vor Shintō Schreinen zu finden ist. Die ''torii'' dienen hier als Ein·gänge eines speziellen, meist um·zäun·ten Areals, das den Gräbern einer Familie vor·be·halten ist. In der Regel handelt es sich um bekannte Samurai-Ge·schlech·ter aus der Edo-Zeit. | ||

| − | Darüber hinaus gibt auf dem Kōya-san auch ein Areal, in dem sich Indus·trielle und andere An·ge·hörige des mo·dernen „Geldadels“ bestat·ten ließen. Auch dessen Be·sich·tigung lohnt sich, denn man findet hier die er·staun·lichsten Grab·denk·mäler, unter anderem eines in Form einer Rakete... | + | Darüber hinaus gibt es auf dem Kōya-san auch ein Areal, in dem sich Indus·trielle und andere An·ge·hörige des mo·dernen „Geldadels“ bestat·ten ließen. Auch dessen Be·sich·tigung lohnt sich, denn man findet hier die er·staun·lichsten Grab·denk·mäler, unter anderem eines in Form einer Rakete... |

{{w500 | top=-30 | {{w500 | top=-30 | ||

Version vom 26. Juli 2015, 12:55 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Bekannte_Tempel/Berg_Koya.

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Bekannte_Tempel/Berg_Koya.

Der Klosterberg

Der Begriff „Kōya-san“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

ist das geistliche Zentrum des

Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

Der Begriff „Shingon-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, der zusam·men mit der

Der Begriff „Tendai-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

zu den bedeu·tendsten bud·dhis·ti·schen Strö·mungen des Alter·tums zählt. Der weit·läu·fige Ge·bäu·de·komp·lex be·fin·det sich in einer ab·ge·le·ge·nen Berg·re·gion süd·lich von Nara, auf der Halbinsel Kii. Die Berge hier sind zwar nicht besonders hoch, doch die Täler sind eng und bieten nur wenig Fläche für Land·wirt·schaft. Die Anlage von Berg Kōya befindet sich jedoch in einem sanft aus·lau·fen·den Hochtal, das nach örtlicher Inter·preta·tion von acht Berg·gipfeln umrahmt wird, die den Blättern der Lotosblüte entsprechen.

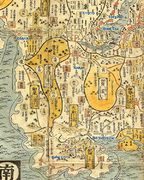

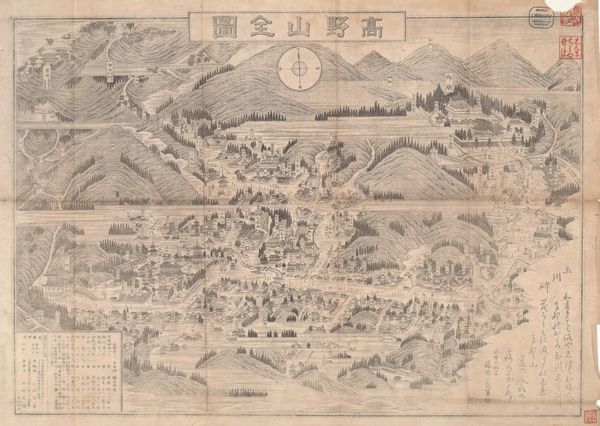

Werk von Asai Koei. 1860er Jahre. Japanese Historical Maps, David Rumsey, Berekley.

Wie alle großen Klöster in Japan be·steht auch Berg Kōya aus vie·len Ein·zel·tem·peln, deren älteste aus der Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit stammen und die zahlreiche wert·volle Kunst·schätze ber·gen. Heute befinden sich auch ein Museum und eine wich·tige buddhis·tische Univer·sität inner·halb der Tempel·anlage.

V.a. aber beein·druckt der Tem·pel·berg durch einen riesi·gen Fried·hof, in des·sen hin·ters·tem Teil, dem

wtl. Innerste [Tempel-] Halle; oft auch Mausoleum

Der Begriff „Oku-no-in“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, sich das Mau·so·leum des Tempel·grün·ders

774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi

Der Begriff „Kūkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(

Der Begriff „Kōbō Daishi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) befindet.

Oku-no-in

Oku-no-in bedeutet wtl. der „Innerste Tempel“ und kann u.a. den hin·ter·sten (innersten) Bereich einer religiösen Anlage be·zeich·nen. Es handelt sich dabei nicht um das nach außen hin re·prä·sen·ta·tivste Bau·werk, doch verbindet man mit Oku-no-in einen beson·ders heiligen und daher ge·schütz·ten, ab·ge·schirm·ten Raum. Im Fall von Berg Kōya ist dies die Grab·stätte oder genauer das Mau·so·leum des viel·leicht be·deu·tendsten Mönchs des japa·nischen Bud·dhis·mus, Kūkai. Kūkai soll in diesem Gebäude nach wie vor in ewiger Meditation ver·har·rend physisch anwesend sein. Ähnlich wie etwa auch in

Tempel-Schreinanlage im Norden der Kantō-Ebene, Präf. Tochigi; beherbergt u.a. den Tōshō-gū Schrein

Der Begriff „Nikkō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

bezeichnet Oku-no-in hier also die letzte Ruhe·stätte einer „heiligen“ Figur.

Eine Besonderheit des Oku-no-in von Berg Kōya ist die Tatsache, das sich entlang des Zu·gangs·wegs zu Kūkais Mauso·leum noch andere Gräber scharen, die im Schatten der großen Zedern eine beson·ders weihe·volle Aura um sich ver·brei·ten. Viele Einzel·tempel auf Berg Kōya sind mit der Pflege dieser Gräber beschäf·tigt.

Prominentengräber

Um dem heiligen Mann Kūkai möglichst nahe zu sein, wurde es bereits in der

Stadt im Süden der Kantō Ebene, Sitz des Minamoto Shōgunats 1185–1333 (= Kamakura-Zeit)

Der Begriff „Kamakura“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit unter den Familien des Krieger·adels Brauch, ein Grab auf Berg Kōya zu unter·halten. Oft handelt es sich dabei nicht um wirkliche Gräber, sondern um Grab·denk·mäler, d.h. die sterb·lichen Über·reste sind woanders bei·gesetzt. Diese Praxis wurde bis in die

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit fort·ge·führt, aus der die meisten Grab·steine auf den obigen Bildern stammen. Kenner der japa·nischen Geschichte finden praktisch auf jedem Grab einen berühm·ten Namen, wie auch beim An·klicken der obigen Bilder zu erkennen ist.

Die meisten Grabsteine sind im

Grabsteinform; „Stupa der Fünf Elemente“

Der Begriff „gorintō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

-Stil gestaltet. Besonders auf·fal·lend ist, dass diverse Grab·stätten durch ein

Torii, Schreintor; wtl. „Vogelsitz“; s. dazu Torii: Markenzeichen der kami

Der Begriff „torii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

gekenn·zeichnet sind, wie es heute nur noch vor Shintō Schreinen zu finden ist. Die torii dienen hier als Ein·gänge eines speziellen, meist um·zäun·ten Areals, das den Gräbern einer Familie vor·be·halten ist. In der Regel handelt es sich um bekannte Samurai-Ge·schlech·ter aus der Edo-Zeit.

Darüber hinaus gibt es auf dem Kōya-san auch ein Areal, in dem sich Indus·trielle und andere An·ge·hörige des mo·dernen „Geldadels“ bestat·ten ließen. Auch dessen Be·sich·tigung lohnt sich, denn man findet hier die er·staun·lichsten Grab·denk·mäler, unter anderem eines in Form einer Rakete...

Werk von Hirata Eikichi. Meiji-Zeit, 1896. Japanese Historical Maps, David Rumsey, Berekley.

Schutzschrein und Gründungslegende

Berg Kōya wurde von Kūkai selbst gegründet. Dies bedurfte Anfang der Heian-Zeit noch einer kaiser·lichen Ge·neh·mi·gung, die Kūkai im Sommer 816 erhielt. Zwei Jahre später weihte Kūkai die ersten Tempel·gebäude ein, die unter Anlei·tung seiner Schüler er·rich·tet worden waren. Es gibt zwei Legenden, wie es zur Auswahl des Ortes durch Kūkai kam.

Die erste Legende berichtet, dass Kūkai, als er noch zu Studien·zwecken in China weilte, einen drei·zackigen

„Donnerkeil“, Ritualinstrument und Symbol des tantristischen/esoterischen Buddhismus (jap. kongō 金剛)

Der Begriff „vajra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

in Rich·tung Osten also nach Japan schleu·derte. Dort, wo dieser Vajra landete, wollte er ein eigenes Kloster errich·tete. Der Vajra lan·dete in der Krone einer Pinie auf Berg Kōya, die noch heute dort ver·ehrt wird. Diese Legende dürfte wohl auch für den Namen des Haupt·tempels der Anlage, „Tempel des Vajra-Gipfels“ (

Der Begriff „Kongōbu-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Geographische Lage

), ver·ant·wort·lich sein.

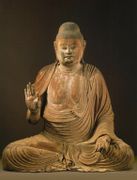

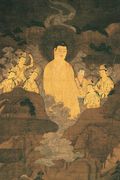

Kamakura-Zeit, 1296. Tōkyō National Museum.

Kamakura-Zeit, 1296. Tōkyō National Museum.

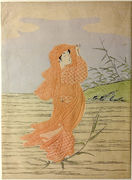

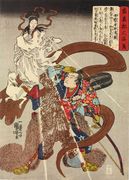

Die zweite Legende berichtet, dass Kūkai nach langem Suchen diesen Ort mit Hilfe eines Jägers fand. Das ist insofern be·merkens·wert, als die Jagd ja im Grunde dem bud·dhis·tischen Tötungs·verbot wider·spricht.1 Der Jäger gibt Kūkai seine zwei Hunde mit auf den Weg, die ihm den Ort zeigen. Dort an·ge·kom·men er·scheint eine Dame in könig·lichen Gewän·dern vor Kūkai. Es ist die Berg·göttin, welche über die Gegend herrscht. Sie erklärt, dass der Jäger ihr Sohn sei, und dass beide, sie und ihr Sohn, Kūkai bei der Er·rich·tung seiner Tempel bei·stehen und als dessen Be·schützer fun·gieren wollten. So kam es, dass die beiden Gott·heiten unter dem Namen Niu Myōjin (die Berg·gott·heit) und Kariba Myōjin (wtl. Gott des Jagd·ortes) als Schutz·gott·heiten von Berg Kōya ver·ehrt wurden.2 Ihr Haupt·schrein, zu dem sich später noch zwei weitere weib·liche Gott·heiten, näm·lich

auch Miyajima, Schrein bei Hiroshima; der Name bedeutet wtl. „Tabu-Insel“ und dürfte sich von der weiblichen Meeresgottheit Ichikishima-hime herleiten

Der Begriff „Itsukushima“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

und die Gott·heit des Kehi Schreins dazu·ge·sellten, be·findet sich etwa zwanzig Kilo·meter ent·fernt in Amano, einem Dorf an dem alten Pilger·weg, der zu Berg Kōya führt. Inner·halb der Tempel·an·lage selbst gibt es aber auch einen Zweig·schrein der Kōya-Gottheiten.

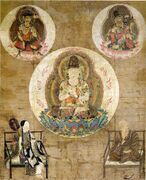

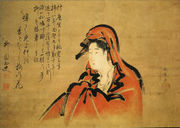

Kamakura-Zeit, 14. Jh. Kūkai mandara: Kōbō Daishi to Kōya-san (Katalog), Reihōkan 2006, S. 39, Abb. 10.

Die Schreine und ihre Legenden unter·streichen das Bemühen Kūkais, lokale Gott·heiten in seine neue Form des Bud·dhis·mus einzu·be·ziehen. Offen·bar kam die Er·rich·tung des Klosters einem Ein·dringen in fremdes Gebiet gleich. Kūkais Umgang mit den Gott·heiten ähn·elt einer Ver·hand·lung mit tat·säch·lichen Menschen. Als Kom·pensation für ver·lorenes Terri·torium erhal·ten die lokalen Gott·heiten ein Amt als Wächter und treten mit dem Kloster in einen Aus·tausch von „Schutz“ gegen Riten. Rück·wir·kend wird das ganze Ge·schäft als frommer Akt oder als frei·williger Ver·zicht der Gott·heiten dar·gestellt. Ähn·lich ver·fuhr Kūkai auch mit der Gott·heit

Der Begriff „Inari“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, die zu einer Schutz·gott·heit des von Kūkai gelei·teten Tempels

Ost-Tempel in Kyōto, eig. Kyōō Gokoku-ji (Tempel des Königs der Lehre zum Schutz des Landes)

Der Begriff „Tōji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

in Kyōto um·funk·tioniert wurde. Der „Schutz“ der Götter be·stand in der Praxis wahr·schein·lich aus Nah·rung für die Mönche, die die Schrein·ge·meinde bereit·stellte. Jeden·falls gibt es Hinweise, dass eine Gott·heit namens Niu, eben·so wie Inari, auch als weib·liche Nah·rungs·gott·heit verehrt wurde.

Verweise

Verwandte Themen

Fußnoten

- ↑ Die zu Kūkais Zeit entstandene Legendensammlung Nihon ryōiki 日本霊異記 (jap.)

„Wundersame Begebenheiten aus Japan“; buddhistische Legendensammlung von Kyōkai (Anfang 9. Jh.)

Text • •Der Begriff „Nihon ryōiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

enthält mehrere Beispiele, wie Jäger für ihr Tun karmisch bestraft werden.

- ↑ Nicoloff 2008, S. 59–60.

Literatur

Bilder

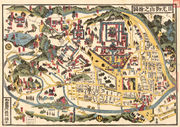

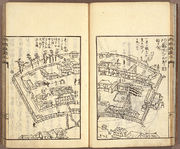

- ^ Die Anlage von Berg Kōya aus südlicher Richtung. Rechts oben das Mausoleum Kūkais (Oku-no-in), in der linken Bildhälfte die wichtigsten Tempel. Die einzelnen Gebäude sind alle Tempel, die wie Familienbetriebe geführt werden. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Betreuung der Gräber, die sich in der Nähe von Kūkais Mausoleum befinden. Heute ist die Zahl der Tempel etwas zurück gegangen, viele Hallen sind auch umbenannt oder verschoben worden, die Grundstruktur der Anlage ist jedoch unverändert geblieben.

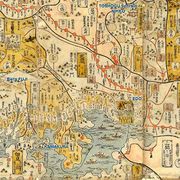

Werk von Asai Koei. 1860er Jahre. Japanese Historical Maps, David Rumsey, Berekley. - ^ Die zentralen Tempel von Berg Kōya befinden sich in der Mitte des Bildes, rechts oben ist das Mausoleum Kūkais, davor Gräber der Tokugawa und anderer Prominenter aus der Edo-Zeit. Neben den Gräbern sind die Namen der berühmten Verstorbenen eingezeichnet.

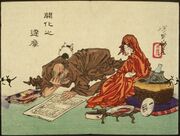

Werk von Hirata Eikichi. Meiji-Zeit, 1896. Japanese Historical Maps, David Rumsey, Berekley. - ^ Die Tempelanlage auf Berg Kōya in einer mittelalterlichen Darstellung. Die Anlage ist hier auf drei essenzielle Bestandteile reduziert: Die Große Pagode (Daitō), die Tempelhalle zu Ehren Kūkais (Miei-dō) und die Kiefer (Sanko no Matsu), auf der der Vajra landete, den Kūkai von China aus in Richtung Japan geschleudert hatte.

Kamakura-Zeit, 1296. Tōkyō National Museum.

- ^ Das Mausoleum Kūkais auf Berg Kōya auf einer mittelalterlichen Darstellung. Die Grabkapelle befindet sich links auf dem Bild und ist durch einen Zaun von der Tempelhalle davor getrennt. Entlang des Zugangsweges befinden sich Grabmonumente. Während diese heute zumeist aus Stein sind, handelt es sich auf dieser Darstellung zumeist um hölzerne Stäbe (sotoba).

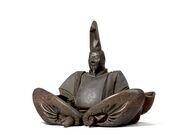

Kamakura-Zeit, 1296. Tōkyō National Museum. - ^ Kūkai in der klassischen Darstellung mit vajra in der rechten Hand, auf dem Sessel eines Tempelabtes, flankiert von den beiden Schutzgöttern von Berg Kōya: Die Göttin Niu-tsu-hime in chinesisch anmutender Tracht und der Jäger Kariba (hier Kōya Myōjin) in klassischer Hoftracht. Oberhalb der drei Gestalten ist undeutlich eine Abbildung von Kūkais Mausoleum, Oku no In, zu sehen, unterhalb eine Abbildung des Amano Niu Schreins am Fuße von Berg Kōya. Das Bild wurde für einen bestimmten Ritus zur Verehrung der Gottheiten angefertigt, der sich mondōkō 問答講, wtl. Frage und Antwort Vortrag, nannte und 1291 begonnen wurde.

Kamakura-Zeit, 14. Jh. Kūkai mandara: Kōbō Daishi to Kōya-san (Katalog), Reihōkan 2006, S. 39, Abb. 10.

Glossar

- Itsukushima 厳島 ^ auch Miyajima, Schrein bei Hiroshima; der Name bedeutet wtl. „Tabu-Insel“ und dürfte sich von der weiblichen Meeresgottheit Ichikishima-hime herleiten

- Kehi Jingū 氣比神宮 ^ alter und prestigereichster Schrein der Provinz Echizen, heute Fukui-ken

- Nikkō 日光 ^ Tempel-Schreinanlage im Norden der Kantō-Ebene, Präf. Tochigi; beherbergt u.a. den Tōshō-gū Schrein

- Niu Myōjin 丹生明神 ^ weibliche Shintō-Gottheit, die laut Legende Kūkai erlaubte seinen Tempel auf Berg Kōya zu errichten

- Niu-tsu-hime Jinja 丹生都比売神社 ^ ehem. Hauptschrein der Provinz Kii (heute Wakayama-ken) und Schutzschrein des Tempelbergs Kōya; auch als Amano Niu Schrein bekannt

- Shingon-shū 真言宗 ^ Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan