Mythen/Jenseits/Hoellen: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

<div> Die Hölle des Maßnehmens. Abb. aus den ''Jigoku zōshi'', 12. Jh <br /> Bildquelle: [http://www.emuseum.jp/cgi/pkihon.cgi?SyoID=1&ID=w002&SubID=s000 e-kokuho] (2007/2) | <div> Die Hölle des Maßnehmens. Abb. aus den ''Jigoku zōshi'', 12. Jh <br /> Bildquelle: [http://www.emuseum.jp/cgi/pkihon.cgi?SyoID=1&ID=w002&SubID=s000 e-kokuho] (2007/2) | ||

</div></div> | </div></div> | ||

| − | Die „Hölle des Maßnehmens“ ist Betrügern vorbehalten, die mit gefälschten Maßen arbeiten. Die oben dar·ge·stellte Szene beruht auf dem ''Qishi jing'' und wurde wahr·schein·lich im zwölften Jahr·hundert von Goshirakawa Tennō in Auftrag gegeben (s.u.). | + | Die „Hölle des Maßnehmens“ ist Betrügern vorbehalten, die mit gefälschten Maßen arbeiten. Die oben dar·ge·stellte Szene beruht auf dem ''Qishi jing'' und wurde wahr·schein·lich im zwölften Jahr·hundert von {{glossar:Goshirakawatennou|Goshirakawa Tennō}} in Auftrag gegeben (s.u.). |

| + | |||

===Hölle des Eisernen Mörsers=== | ===Hölle des Eisernen Mörsers=== | ||

<div class="bildbox largebox bildtext"> | <div class="bildbox largebox bildtext"> | ||

Version vom 13. Oktober 2010, 11:34 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Mythen/Jenseits/Hoellen.

Höllenbilder

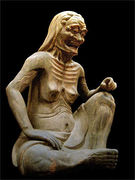

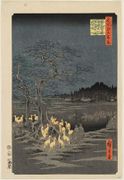

Hölle des Maßnehmens

Bildquelle: e-kokuho (2007/2)

Die „Hölle des Maßnehmens“ ist Betrügern vorbehalten, die mit gefälschten Maßen arbeiten. Die oben dar·ge·stellte Szene beruht auf dem Qishi jing und wurde wahr·schein·lich im zwölften Jahr·hundert von

1127–1192; 77. Kaiser von Japan (r. 1155–1158); stellte vor allem als Exkaiser im Mönchsstand ein wichtiges politisches Gegengewicht zu den Diktatoren Taira no Kiyomori und Minamoto no Yoritomo dar

Der Begriff „Go-Shirakawa Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

in Auftrag gegeben (s.u.).

Hölle des Eisernen Mörsers

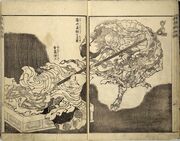

Bildquelle: e-kokuho (2007/2)

Eine weitere Szene aus der zuvor gezeigten Höllen-Bildrolle. Die Folterknechte der Hölle zer·mahlen hier Diebe in einem Mörser. In dieser frühen Dar·stellung sind die Folter·knechte noch viel individueller und ge·stalten·reicher als auf späteren Höllenbildern. Auch eine alte Frau (vielleicht

wtl. die Alte, die die Kleider wegnimmt; Dämonin des Totenreichs

Der Begriff „Datsueba“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

?) ist darunter.

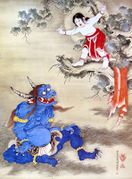

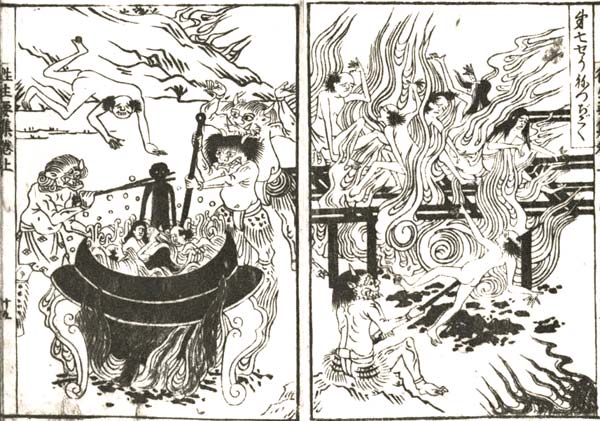

Zermalmen, Kochen und Braten

Das Zermalmen, Kochen und Braten gehört zu den Standard-Folter·methoden der japanischen Höllen·bilder. Auf diesem Bild aus der Kamakura-Zeit sind auch die Höllen-Dämonen bereits so ähnlich dar·ge·stellt wie die in Japan all·seits bekannten

Dämon, „Teufel“; in sino-japanischer Aussprache (ki) ein allgemeiner Ausdruck für Geister

Der Begriff „oni“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, die sich auch außerhalb der Hölle herumtreiben.

Die Höllenmotive aus dem Mittelalter wurden auch in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit getreulich reproduziert.

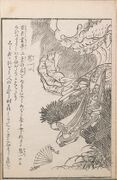

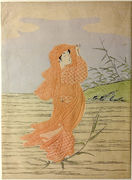

Blutteich

Späte Heian-Zeit, 12. Jh

Eine der frühesten Abbildungen des „Blutteichs“ (

Blutsee; für Frauen vorbehaltener Bereich der buddhistischen Hölle

Der Begriff „chi no ike“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), eines Teils der Hölle, der speziell den Frauen vor·be·halten ist. In vielen vulkani·schen Gegenden Japans kann es vorkommen, dass röt·liches Wasser aus dem Felsen kommt. Wo das der Fall ist, findet man zu·meist auch einen „Blutteich“ (s. Osore-zan).

Textquellen

Die meisten japanischen Höllendarstellungen hängen direkt oder indirekt mit einem Werk namens

Der Begriff „Ōjō yōshū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(„Über die Wieder·geburt im Reinen Land“) zu·sammen. Es wurde 985 von

Tendai-Mönch (942–1017); auch bekannt als Eshin; Autor des Ōjō yōshū; Wegbereiter der Jōdo-shū

Der Begriff „Genshin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

, einem Mönch der

Der Begriff „Tendai-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

verfasst und gilt als einer der einfluss·reichs·ten Texte über buddhis·tische Jenseits·vor·stel·lungen in Japan. Obwohl im Titel das Reine Land des

an·ge·sprochen ist, beginnt der Text mit einer Beschrei·bung der Sechs Bereiche der Wiedergeburt und widmet sich aus·führlich den acht Ab·teilungen der buddhis·tischen Hölle, um im Anschluss daran das Reine Land zu schildern. Die an·schließen·den Kapitel behandeln die Techniken, um im Reinen Land wieder·geboren zu werden, im be·sonderen die Anrufung von Amidas Namen (

). Den stärksten Ein·druck — zumindest in der Ikono·graphie — hinter·ließen aber nicht die im Ōjōyōshū in Aussicht gestell·ten Be·lohnun·gen, sondern die Bestra·fungen in der Hölle.

Die Höllenbeschreibungen des Ōjōyōshū beruhen ihrerseits auf diversen chinesi·schen Werken, u.a. dem

chinesisches sutra aus dem 6. Jh., wtl. „Sutra von der Entstehung einer [besseren] Welt“; jap. Kise-kyō

Der Begriff „Qishi jing“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(jap. Kise-kyō), ein Sutra, das bereits um 600 in China be·kannt war. Manche der obigen Ab·bildungen aus dem zwölften Jahrhundert sind Illustra·tionen zu diesem Werk. Man nimmt an, dass sie von

1127–1192; 77. Kaiser von Japan (r. 1155–1158); stellte vor allem als Exkaiser im Mönchsstand ein wichtiges politisches Gegengewicht zu den Diktatoren Taira no Kiyomori und Minamoto no Yoritomo dar

Der Begriff „Go-Shirakawa Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(1127–1192, r. 1155–58) in Auftrag gegeben wurden. Von diesem einfluss·reichen Herrscher aus der Zeit der Kämpfe zwischen Minamoto und Taira (

Krieg zwischen den Minamoto (Gen) und den Taira (Hei, bzw. Pei), 1180–1185

Der Begriff „Genpei Gassen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) weiß man, dass er eine ganze Reihen von Jenseits-Bildrollen (rokudō-e) herstellen ließ, zu denen auch die Bilder der Hunger·geister (

Illustrierte Querbildrollen der Hungergeister

Der Begriff „Gaki zōshi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) zählen.

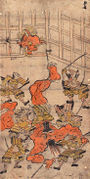

- ^ Nach einer Vorlage aus dem 13. Jahrhundert. Verschiedene Bereiche der Hölle (jigoku), in denen tierartige Folterknechte die Seelen der Toten mit allen erdenklichen Foltern und Torturen drangsalieren.

Späte Edo-Zeit, 19. Jh. The British Museum. - ^ Die „Hölle (jigoku) des Maßnehmens“ in einer klassischen Höllendarstellung (Jigoku zōshi).

Späte Heian-Zeit, 12. Jh. Nara National Museum. - ^ Die „Hölle (jigoku) des Eisernen Mörsers“ in einer klassischen Höllendarstellung (Jigoku zōshi).

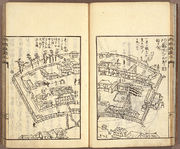

Späte Heian-Zeit, 12. Jh. Nara National Museum. - ^ Darstellung der Hölle (jigoku) aus dem Kasuga gongen kenki, einer hochwertigen Querbildrolle der Kamakura-Zeit, reproduziert in der Edo-Zeit. Die vorliegende Episode erzählt von einem Tänzer des Kasuga Schreins, der von der Gottheit davor bewahrt wird, in die Hölle zu gelangen. (Der Verstorbene und die Gottheit sind rechts im Bild zu sehen.) Als Grund gibt die Gottheit die Tugend der kindlichen Pietät an. Die Hölle wird in allen Einzelheiten bildlich dargestellt. Die einzelnen Stationen sind (von rechts nach links): a) Schwarzseil-Hölle (kokujō jigoku 黒縄地獄) mit glühendem Eisenseil, auf dem ein Flammenmeer durchquert werden muss, mit anschließender Verfolgung durch bewaffnete Dämonen; b) Hölle des Zermalmens (shūgō jigoku 衆合地獄): ochsen- und pferdeköpfige Höllenknechte treiben die Sünder zwischen Felsen, wo sie zerquetscht werden; andere werden zwischen Steinplatten, wieder andere in einem Mörser zermalmt; Hölle der Schreie (kyōkan jigoku 叫喚地獄): die Sünder werden in ein brennendes Haus getrieben, in einem Kessel gekocht, und bekommen siedendes Kupfer zu trinken; Große Hölle der Schreie (daikyōkan jigoku 大叫喚地獄): den Sündern wird die Zunge herausgerissen; [nochmals Hölle des Zermalmens:] Schwerterbaum: auf diesem sitzt eine schöne Frau, die die Sünder zu erreichen versuchen und sich dabei an den Schwertern aufschlitzen oder die männlichen Sünder werden auf die Spitze des Baums gesetzt und schlitzen sich beim Hinunterklettern auf. Die Szenen entsprechen den Schilderungen des Ōjō yōshū. (Quelle: Kōbe setsuwa kenkyūkai, Kasuga gongen kenki, 2005, S. 79–80.)

Werk von Takashina Takakane. Kamakura-Zeit, 1309. National Diet Library, Tōkyō. - ^ Der Blutteich (chi no ike) in der Hölle der Frauen auf einem mittelalterlichen Höllenbild (Jigoku zōshi).

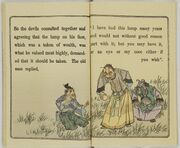

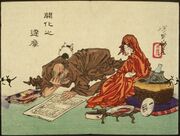

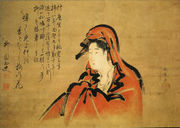

Späte Heian-Zeit, 12. Jh. Tokyo National Museum, TNM Collection. - ^ Das Bild stammt aus einem Buch mit Legenden aus Buddhas Leben. Es zeigt Buddha, umgeben von mehreren Jüngern und im Vordergrund Buddhas Gegenspieler, seinen Cousin Devadatta, der aus Eifersucht diverse Anschläge auf Buddhas Leben unternahm. Das Bild trägt folgende Inschrift: „Devadatta, der dem Welt-Heiligen [Buddha] schaden wollte, wie er bei lebendigem Leib in die Hölle stürzt.“

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit. Waseda University Library.