Mythen/Daemonen/Tengu: Unterschied zwischen den Versionen

K (Textersetzung - „ \{\{\s*[tT]hisWay\s*\|*\s*([^\}\|]*)\s*\}\}\s*\{\{\s*[vV]erweise“ durch „{{Verweise |thisway=$1“) |

K (Textersetzung - „\{\{[Ff]l\|([^\}])\}\}“ durch „$1“) |

||

| Zeile 3: | Zeile 3: | ||

}} | }} | ||

| − | + | Auf dieser Seite werden {{g|Tengu}} als prominente Vertreter der japanischen Dämonen und Fabelwesen ({{g|youkai}}) vorgestellt. Sie haben eine besondere Beziehung zu Vögeln, doch unterscheiden sie sich von anderen Vertretern der ''yōkai'' — beispielsweise {{g|oni}} oder {{g|kappa}} — vor allem dadurch, dass sie einen unmittelbaren Bezug zum buddhistischen Klerus aufweisen: ehemals galten sie als transformierte sündhafte Mönche und gleichzeitig tragen sie das Gewand von Bergasketen. Insofern veranschaulichen sie den klassischen japanischen Umgang mit Geistererscheinungen in seiner gesamten Bandbreite: Von gefürchteten Monstern zu Verehrungsgestalten in [[Tempel]]n und [[Schreine]]n. | |

{{wmaxX | {{wmaxX | ||

Version vom 6. Januar 2023, 17:33 Uhr

Auf dieser Seite werden tengu [tengu (jap.) 天狗 wtl. Himmelshund; vogelartiger oder geflügelter Kobold, meist in den Bergen] als prominente Vertreter der japanischen Dämonen und Fabelwesen (yōkai [yōkai (jap.) 妖怪 Fabelwesen, Geisterwesen, Gespenster]) vorgestellt. Sie haben eine besondere Beziehung zu Vögeln, doch unterscheiden sie sich von anderen Vertretern der yōkai — beispielsweise oni [oni (jap.) 鬼 Dämon, „Teufel“; in sino-japanischer Aussprache (ki) ein allgemeiner Ausdruck für Geister] oder kappa [kappa (jap.) 河童 Flussgeist, wtl. „Flussjunge“] — vor allem dadurch, dass sie einen unmittelbaren Bezug zum buddhistischen Klerus aufweisen: ehemals galten sie als transformierte sündhafte Mönche und gleichzeitig tragen sie das Gewand von Bergasketen. Insofern veranschaulichen sie den klassischen japanischen Umgang mit Geistererscheinungen in seiner gesamten Bandbreite: Von gefürchteten Monstern zu Verehrungsgestalten in Tempeln und Schreinen.

Wortbedeutung

Tengu bedeutet wtl. „Himmelshund“, doch mit Hunden haben diese geflügelten Wesen wenig zu tun. Die Bezeichnung leitet sich vom chinesischen tiangou [tiangou (chin.) 天狗 wtl. Himmelshund; mythol. Gestalt der chin. Kosmologie, Namensgeber des japanischen tengu] ab und bezog sich ursprünglich auf unerklärliche Himmelserscheinungen wie z.B. Kometen oder Sonnenfinsternisse, die einem schwarzen „Himmelshund“ zugeschrieben wurden. In dieser Bedeutung findet sich der Begriff tengu auch schon im japanischen Nihon shoki [Nihon shoki (jap.) 日本書紀 Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)] (720). Tengu mit den heute bekannten Charakteristika treten allerdings erst Ende der Heian [Heian (jap.) 平安 auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)]-Zeit in Erscheinung. Wie sich die Transformation des chinesischen Himmelshundes in diese spezifisch japanische Gestalt vollzog, ist weitgehend unklar. Zweifellos haben auch Mythen- und Sagenmotive, die ursprünglich nichts mit dem chinesischen tiangou zu tun hatten, zu seiner Entstehung beigetragen.

Äußerliche Merkmale

Japanische tengu [tengu (jap.) 天狗 wtl. Himmelshund; vogelartiger oder geflügelter Kobold, meist in den Bergen] treten in zwei Hauptvarianten auf: Langnasen, daitengu [daitengu (jap.) 大天狗 wtl. Groß-tengu; tengu in Menschengestalt mit langer Nase], und Krähen, karasu tengu [karasu tengu (jap.) 烏天狗 tengu in Krähen-(bzw. Vogel-)Gestalt]. Beide besitzen einen menschlichen Körper und können fliegen bzw. sich augenblicklich von einem Ort zum anderen „beamen“. Für gewöhnlich tragen auch beide Arten von tengu die traditionelle Tracht der Bergasketen (yamabushi [yamabushi (jap.) 山伏 Bergasket, wtl. der in den Bergen schläft; Praktikant des Shugendō]), mit denen sie eine gemeinsame Begabung für magische Künste verbindet. Ähnlich wie die yamabushi sind tengu immer eher unheimlich, dabei aber nicht notwendigerweise böse oder arglistig.

Langnasen tengu

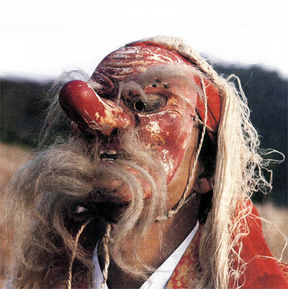

kuusounomori.sakura, jp.

Langnasen-tengu werden auf Japanisch oft als Groß-tengu, Krähen-tengu dagegen als Klein-tengu bezeichnet. Langnasen-tengu scheinen demnach eine höhere Kaste innerhalb der tengu-Gesellschaft zu bilden. Was als erstes an ihnen auffällt, ist die phallische Form ihrer Nase. Dass diese in der Tat sexuelle Assoziationen weckte, lässt sich u.a. an shunga [shunga (jap.) 春画 wtl. „Frühlingsbilder“; Gemälde und Druckwerke mit expliziten sexuellen Darstellungen]-Bildern (s.u.) der Edo-Zeit erkennen, doch wird diese Assoziation im japanischen Kontext nicht als obszön empfunden.

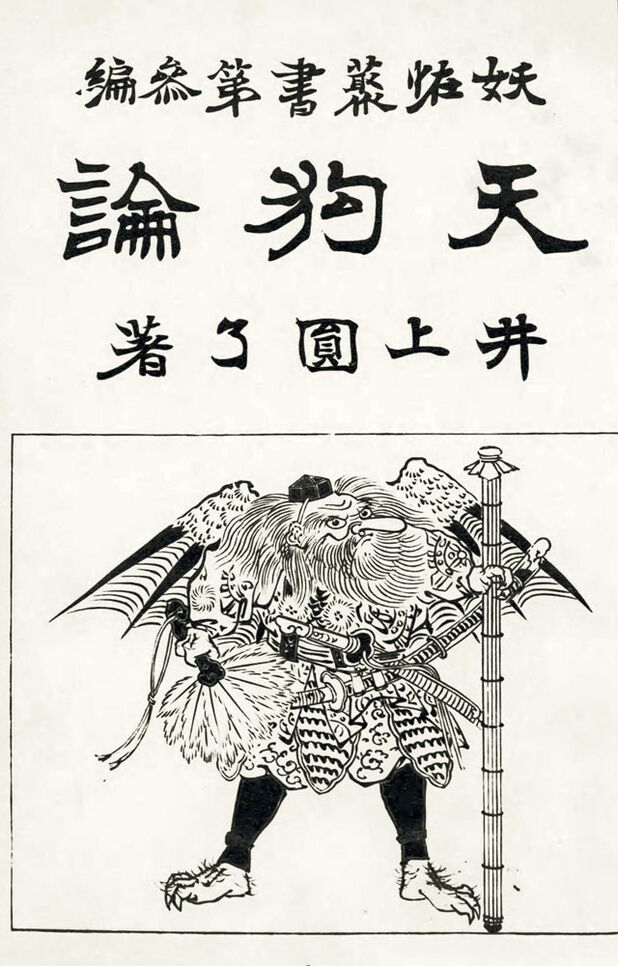

1916. National Diet Library, Tokyo.

Die lange Nase und das rote Gesicht des tengu legen weiter die Vermutung nahe, dass sich seine Gestalt auf das Bild der Europäer in Japan zurückführen lässt. Doch gab es den langnasigen tengu bereits vor dem 16. Jahrhundert, als es in Japan zur intensiven Kontaktnahme mit europäischen Händlern und Missionaren kam. Möglicherweise wurden die Langnasen-tengu aber dem Erscheinungsbild der „südlichen Barbaren“ (nanban [nanban (jap.) 南蛮 „südliche Barbaren“, Edo-zeitl. Ausdruck für Europäer], wie die Europäer in der Edo [Edo (jap.) 江戸 Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);]-Zeit genannt wurden) angepasst.

Schließlich könnte die Nase der tengu auch einfach aus dem Schnabel entstanden sein, mit dem die frühesten tengu-Gestalten ausgestattet sind und der wiederum mit ihren Flugkünsten in Verbindung steht.

Krähen-tengu

Werk von Kaihō Yūtoku. Späte Edo-Zeit, 19. Jh. Saichō to Tendai no kokuhō (Saichō und die Nationalschätze des Tendai Buddhismus). Tōykō 2006 (Ausstellungskatalog), Abb. 234.

Vorlage:Sidebox3 In Indien gibt es die Gestalt des Vogelmenschen Garuda [Garuḍa (skt.) गरुड Vogelmensch (jap. karura 迦楼羅)], die mit dem Buddhismus auch in Japan bekannt wurde. Garudas sind halb göttliche, halb tierische Wesen mit großen Zauberkräften, ähnlich den Schlangen (in Indien als naga [nāga (skt.) नाग „Schlange, Kobra“, indische Schlangengottheit (jap. naka 那伽)]-Gottheiten verehrt), mit denen sie eine erbitterte Feindschaft verbindet.

In der ältesten Theaterkunst Japans, dem höfischen gigaku [gigaku (jap.) 伎楽 Masken/Tanz-Theater, das im 7. Jh. aus China über Korea nach Japan gelangte], werden u.a. Garuda Masken (jap. karura [karura (jap.) 迦楼羅 Vogelmensch; von skt. garuda]) verwendet. Nachdem diese durchaus Ähnlichkeiten mit späteren tengu-Darstellungen haben, ist es denkbar, dass zwischen diesen Fabelwesen ein Zusammenhang besteht. Frühe bildliche tengu-Darstellungen (etwa die des diabolischen Zegai-bō [Zegai-bō (jap.) 是界坊 diabolischer tengu] (s.u.) zeigen jedenfalls einen Krähen-tengu. Erst später setzte sich die Auffassung durch, dass nur die minderen tengu vogelgestaltig seien. Gleichzeitig sollen alle tengu aus Eiern schlüpfen.

Tengu und Mönche

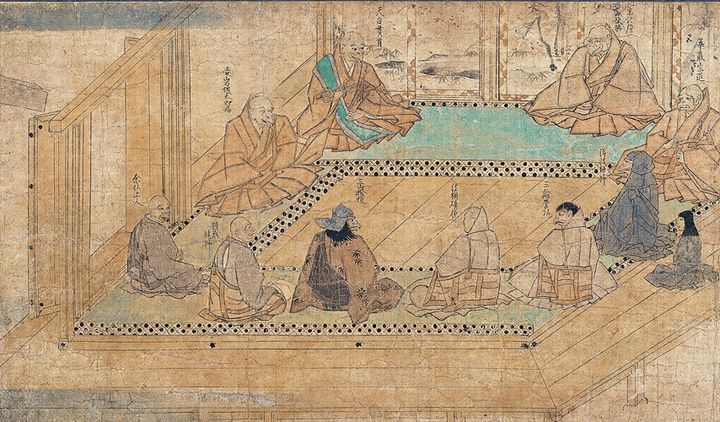

Kamakura-Zeit, 1296. Cultural Heritage Online.

Muromachi-Zeit, 1354. Saichō to Tendai no kokuhō (Saichō und die Nationalschätze des Tendai Buddhismus). Tōykō 2006 (Ausstellungskatalog), Abb. 221.

Tengu gehören nicht allein ins Reich der Märchen und Sagen, sondern spielen auch in religiösen Legenden eine wichtige Rolle. Die frühesten tengu-Legenden aus dem Konjaku monogatari [Konjaku monogatari (jap.) 今昔物語 „Geschichten aus alter und neuer Zeit“ (12. Jh.); umfangreiche Sammlung von Geschichten und Anekdoten, meist aus einem buddhistischen Kontext] handeln zumeist von buddhistischen Mönchen, die vom rechten Weg abkommen um schließlich zu tengu zu werden, oder von tengu, die versuchen Mönche vom richtigen Weg abzubringen. In anderen Quellen, etwa dem Tengu zōshi [Tengu zōshi (jap.) 天狗草紙 fragmentarisch erhaltene Bildrolle aus der Kamakura-Zeit (1296), in deren Mittelpunkt als tengu dargestellte, unmoralische Mönche stehen] (1296), erscheint die Existenz eines tengu als karmische Konsequenz übermäßiger klerikaler Arroganz.

Die Kritik an der Arroganz des Klerus scheint sich an einem Konflikt zwischen dem mächtigen Exkaiser Go-Shirakawa Tennō [Go-Shirakawa Tennō (jap.) 後白河天皇 1127–1192; 77. Kaiser von Japan (r. 1155–1158); stellte vor allem als Exkaiser im Mönchsstand ein wichtiges politisches Gegengewicht zu den Diktatoren Taira no Kiyomori und Minamoto no Yoritomo dar] und den Mönchen des Tempelberges Hiei-zan [Hiei-zan (jap.) 比叡山 Klosterberg Hiei bei Kyōto, traditionelles Zentrum des Tendai Buddhismus] entzündet zu haben. Go-Shirakawa hatte nämlich vor, sich im Konkurrenztempel Mii-dera [Mii-dera (jap.) 三井寺 Tendai-Tempel am Biwa-See in Shiga-ken; wtl. Drei-Quellen-Tempel] einer esoterischen Weihe zu unterziehen. Berg Hiei drohte daraufhin, in diesem Fall den Miidera militärisch zu erobern und zu zerstören. Go-Shirakawa verzichtete daher auf eine Weihe im Miidera. Spätere Quellen berichten im Anschluss an diese Begebenheiten von einer mystischen Zusammenkunft zwischen dem Exkaiser und einer Gottheit der Dichtung, Sumiyoshi Daimyōjin. Laut diesen Geschichten setzte Sumiyoshi dem Exkaiser auseinander, dass alle Oberhäupter der führenden Schulen im Grunde „Himmelsdämonen“ seien, die man geläufig als tengu [tengu (jap.) 天狗 wtl. Himmelshund; vogelartiger oder geflügelter Kobold, meist in den Bergen] bezeichnet. Grund dafür seien Arroganz und Hochmut der Kleriker. Auch er selbst, der Exkaiser, hätte sich dieses Hochmuts schuldig gemacht und stehe daher unter dem Einfluss von Dämonen. Go-Shirakawa soll sich daraufhin dem schlichten Glauben an Amida zugewandt haben. Diese Geschichte fand in diverse mittelalterliche Werke Eingang, u.a. ins Tengu zōshi und in eine Version des Heike monogatari. Frühere Autoren assozieren amidistische Mönche wie Hōnen mit jenen Tengu, die Go-Shirakawa umgaben.1

Tengu reflektieren somit ein ambivalentes Bild des buddhistischen Klerus und bilden besonders in der Blütezeit des japanischen Buddhismus, im Mittelalter, eine Projektionsfläche für die Kritik am buddhistischen Mönchsstand. Es gibt aber auch Legenden von Adeligen und Kaisern, die aufgrund ihres Hochmuts als tengu enden. Vor allem das Kriegerepos Taiheiki [Taiheiki (jap.) 太平記 Historisches Epos aus dem späten 14. Jh., behandelt den Konflikt zwischen Nördlichem und Südlichem Kaiserhof] weiß zahlreiche Episoden zu berichten, laut denen insbesondere der ambitionierte, aber letztlich erfolglose Tennō Go-Daigo [Go-Daigo (jap.) 後醍醐 1288–1339 (r. 1318–1339); Tennō der späten Kamakura-Zeit, der versuchte, die pol. Autorität des Kaiserhofes wieder herzustellen.] und viele Krieger und Mönche um ihn zu tengu wurden und in dieser Form nach ihrem Tod für Unruhe im Land sorgten.

Der berühmte Feldherr Minamoto no Yoshitsune (1159–1189) war Halbwaise und verbrachte seine Kindheit im Tempel Kurama nördlich von Kyōto, in dessen Nähe der tengu Sōjōbō gehaust haben und Yoshitsune (bzw. Ushiwakamaro, wie er als Kind hieß) in der Kunst des Schwertkampfs zur Perfektion gebracht haben soll. Yoshitsune ist einer der beliebtesten Helden Japans. Das Motiv seines Schwerttrainings bei den tengu wurde von den ukiyo-e-Künstlern der Edo Zeit häufig dargestellt.

Werk von Utagawa Kunitsuna (1805–1868). Edo-Zeit. Bildquelle: Karasu Tengu.

Im Lauf der Zeit festigte sich die Assoziatiation der tengu mit den bereits erwähnten yamabushi [yamabushi (jap.) 山伏 Bergasket, wtl. der in den Bergen schläft; Praktikant des Shugendō]. In vielen Legenden ist die Trennlinie zwischen diesen stets ein wenig unheimlichen Bergasketen und den tengu kaum zu ziehen. Seit der Edo-Zeit werden die tengu üblicherweise auch in der Tracht der yamabushi, erkennbar an der charakteristischen Kopfbedeckung, dargestellt. Durch die Assoziation mit den yamabushi rückte offenbar die Identifikation von tengu und hochrangigen Klerikern in den Hintergrund. Dagegen können yamabushi-artige tengu auch positive Züge annehmen, vor allem dann, wenn sie analog zu den Bergasketen als tüchtige Kämpfer und Meister der Kriegskünste auftreten. So soll etwa einer der berühmtesten japanischen Helden, Minamoto no Yoshitsune [Minamoto no Yoshitsune (jap.) 源義経 1159–1189; japanischer Feldherr und Halbbruder von Minamoto no Yoritomo], in seiner Jugend die Kunst des Schwertkampfes von einem tengu namens Sōjōbō [Sōjōbō (jap.) 僧正坊 wtl. in etwa „Erzabt“; der buddhistische Titel ist aber in erster Line als Eigennamen eines tengu-Königs bekannt; Minamoto no Yoshitsune soll von diesem tengu die Kunst des Schwertkampfes erlernt haben] erlernt haben. Der Namen bedeutet wörtlich nichts anderes als „Abt-Mönch“ und es mag sein, dass eine Art yamabushi den historischen Kern dieser Legende bildet.

Tengu-artige Gottheiten

Immer wieder stößt man in Tempeln und Schreinen auf tengu-Abbildungen. Im Allgemeinen handelt es sich bei derartigen religiösen Gebäuden um Kultstätten des Shugendō [Shugendō (jap.) 修験道 gemischt-rel. Bergkult, Orden der yamabushi], des spezifischen Kults der yamabushi. Die yamabushi wurden also nicht nur mit tengu assoziiert, sie verehrten und verehren ihrerseits auch Gottheiten in tengu-Gestalt.

Izuna Gongen, Akiba Gongen

Der Takao-san [Takao-san (jap.) 高尾山 Berg Takao, rel. Zentrum im Westen Tōkyōs], ein Berg am westlichen Stadtrand Tōkyōs, ist eines dieser traditionellen Zentren des Shugendō. Es gibt hier sowohl einen Tempel als auch einen Schrein, in dem die Gottheit Izuna Gongen [Izuna Gongen (jap.) 飯縄権現 Gottheit in tengu-Gestalt] verehrt wird. Ähnlich verhält es sich mit Akiha Gongen [Akiha Gongen (jap.) 秋葉権現 Gottheit des Berges Akiha, ein Shugendō-Zentrum im heutigen Shizuoka; hat die Gestalt eines tengu], der Gottheit eines weiteren Shugendō-Berges in der Präfektur Shizuoka.

Bildquelle: Sakigake ichimonji, 2012.

17. Jh. Online Archive of California.

Izuna und Akiba Gongen erscheinen beide in Gestalt eines karasu tengu, der auf einem weißen Fuchs reitet. Schwert, Schild und Flammennimbus erinnern an Fudō Myōō [Fudō Myōō (jap.) 不動明王 prominentester japanischer myōō (Mantra-König), wtl. „der Unbewegliche“], der ja tatsächlich auch im Shugendō eine zentrale Rolle spielt. Zudem deutet das fuchsartige Reittier auf eine Verbindung mit Inari/Dakini hin.2 Verschiedene esoterische Gottheiten wurden also mit der Gestalt des tengu zu neuen Gottheiten verschmolzen. Viele dieser Shugendō-Götter standen im Übrigen mit Schulen der Kriegskünste und magischen Kampftechniken in Verbindung, die wiederum von den yamabushi betrieben wurden.

Sarutahiko

Werk von Totoya Hokkei (1780–1850). Edo-Zeit, 1820er Jahre. Museum of Fine Arts, Boston.

In den alten Mythen begegnen wir der Gottheit Sarutahiko [Sarutahiko (jap.) 猿田彦 Mythologische Gottheit in tengu-ähnlicher Gestalt], einem wilden Gesellen, der dem Tross des vom Himmel herabsteigenden Enkels der Sonnengottheit (Ninigi [Ninigi (jap.) 瓊瓊杵 mytholog. Gottheit, Enkel Amaterasus]) einigen Respekt einflößt, sich aber schließlich als Führer anbietet und dafür die Göttin Ame no Uzume [Ame no Uzume (jap.) 天鈿女/天宇受賣 mythologische Gottheit, Ahnherrin des Theaters] zur Gattin erhält. Er ist laut Beschreibung des Nihon shoki von hühnenhafter Gestalt und hat eine sieben-Hand-lange Nase. Auf rezenten Abbildungen (z.B. Abb. rechts) wird er meist in tengu-Gestalt dargestellt. Auch in Schreinfesten zu Ehren Sarutahikos wird er durch Tänzer mit tengu-Masken repräsentiert. Durch seine mythologische Rolle als wegekundiger Führer bot sich Sarutahiko überdies als Identifikationsfigur für die zahlreichen lokalen „Wegegötter“ (dōsojin [dōsojin (jap.) 道祖神 Wegegott, auch sae no kami; volksrel. Figuren, manchmal in phallischer Form]) an, die es vor allem in vormoderner Zeit gab. Diese Wegegötter stehen wiederum häufig im Zentrum von Phalluskulten, was vielleicht wieder Sarutahikos lange Nase erklärt. Es gibt, mit einem Wort, ein Vielzahl von möglichen Beziehungen zwischen Bergkulten, Wegegöttern, Fruchtbarkeitsriten und Kriegskünsten einerseits sowie Sarutahiko und den tengu andererseits. All diese Figuren und Kulte wurden im Laufe der Zeit miteinander assoziiert und zu tengu-artigen Gottheiten verschmolzen.

Tengu-Motive

Phallische tengu

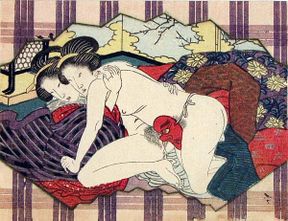

An den unten abgebildeten Beispielen ist zu erkennen, dass die phallische Form der tengu-Nase durchaus sexuelle Assoziationen weckte. Derartige Assoziationen wurden allerdings im vormodernen Japan nicht unbedingt als „obszön“ empfunden. Ähnlich wie im Fall des Glücksgottes Fukurokuju [Fukurokuju (jap.) 福禄寿 Glücksgott, Gott des Langen Lebens] wird der Phallus eher als Symbol der Fruchtbarkeit oder allgemein des Glücks verstanden. Aufgrund dieser Logik waren Phallus-Kulte und phallische religiöse Symbolismen im vormodernen Japan weit verbreitet (s. Phallus-Kulte: Fruchtbarkeitsriten, Volksbräuche und shunga).

20. Jh. Vladimir Vyskocil, flickr, 2013 (mit freundlicher Genehmigung).

万屋満載, 2009.

Edo-Zeit. Wikimedia Commons.

Glücksbringer

SkylineGTR, flickr 2011.

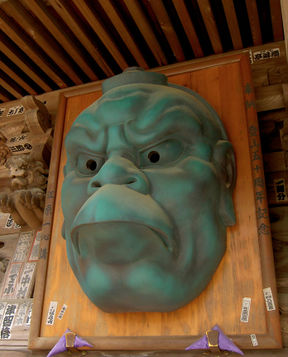

Talismane mit tengu, beispielsweise ema [ema (jap.) 絵馬 Votivbild; wtl. Bild-Pferd], findet man in Japan vor allem in Schreinen und Tempeln, die mit den yamabushi in Verbindung stehen, sowie in Schreinen, die Sarutahiko geweiht sind. In diesem Kontext sind auch tengu-Masken häufig anzutreffen.

2012. Balbo42, flickr, 2012.

Tengu in Edo-zeitlichen ukiyo-e und Buchdrucken

Tengu treten außerdem in zahllosen Legenden auf und sind ein beliebtes Motiv der ukiyo-e [ukiyo-e (jap.) 浮世絵 „Bilder der fließenden Welt“, populäre Farbholzschnitte der Edo-Zeit]-Künstler. Sowohl Krähen-tengu als auch Langnasen-tengu finden sich dargestellt. Darüber hinaus gab es in der Edo [Edo (jap.) 江戸 Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);]-Zeit auch quasi-wissenschaftliche, enzyklopädische Abbildungen.

Werk von Tsukioka Yoshitoshi (1839–1892). Meiji-Zeit. Minneapolis Institute of Art.

Werk von Tsukioka Yoshitoshi. Edo-Zeit, 1866. Bayerische Staatsbibliothek, MDZ.

Werk von Katsushika Hokusai (1760-1849). Edo-Zeit, 19. Jh. Internet Archive.

Frühe Meiji-Zeit, 1881. The British Museum.

Kagawa Kenritsu Toshokan.

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Edo-Zeit, 1863. Art Gallery of New South Wales.

Verweise

Verwandte Themen

Fußnoten

- ↑ Abe 2002, S. 215–220.

- ↑ Das Reittier wird in diesem Fall aber nicht als Fuchs, sondern als izuna ausgegeben, eine Bezeichnung, die heute Wiesel bezeichnet, aber je nach Region auch Dachse, tanuki oder Füchse bezeichnen kann. Der Name Izuna Gongen geht aber wahrscheinlich nicht auf das izuna-Tier, sondern auf eine Wildpflanze gleichen Namens zurück, die als Nahrung der Tengu galt (Wikipedia [ja.]).

Internetquellen

- Tengu (en.)

Ausführliche Darstellung auf Wikipedia. - Tengu, the Slayer of Vanity, Mark Schumacher (en.)

Tengu - Seite von A-Z Dictionary of Japanese Buddhist Statuary. - Izuna Gongen, Itō Satoshi (en.)

Artikel zu Izuna Gongen in der Encyclodedia of Shinto. - Gazu hyakki yakō (jap.)

Gespenster-Enzyklopädie von Toriyama Sekien auf Wikipedia. Über Wikipedia Japan sind die Illustrationen aller vier Bände zu betrachten. - The Obakemono Project, S.H. Morgan (en.)

Gut recherchierte japanische Gespensterkunde, teilweise im Manga-Stil illustriert. (Zugang über Internet-Archive [2016/9/20].)

Literatur

Bilder

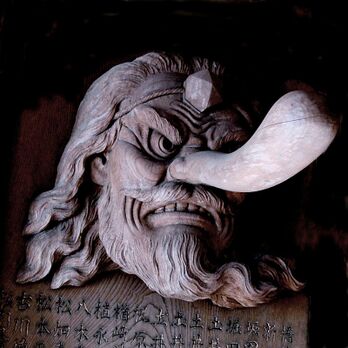

- ^ Dieser tengu ist mit einem typischen Emblem ausgestattet: Ein magischer Fächer aus Federn. Außerdem trägt er das Gewand eines Bergasketen (yamabushi).

20. Jh. Bildquelle: unbekannt. - ^ Maske des tengu-artigen Gottes Sarutahiko bei einer religiösen Tanzperformance (kagura).

kuusounomori.sakura, jp. - ^ Titelblatt von Tengu-ron, einem Werk des buddhistischen Philosophen Inoue Enryō (1858-1919), der sich die Bekämpfung des volkstümlichen Glaubens an yōkai, darunter auch tengu, zum Ziel setzte.

1916. National Diet Library, Tokyo. - ^ Tengu in der Kleidung eines Kriegermönchs, auf einem Wildschwein reitend.

Der dargestellte tengu ist Atago Tarō-bō, ein berühmter tengu, der auf dem Berg Atagoyama im Westen Kyōtos zuhause ist. Er wird dort mit Jizō Bosatsu assoziiert, was den charakteristischen Pilgerstab in seiner Hand erklärt. Der Sage nach hält sich dieser tengu häufig auf der „tengu-Kiefer“ (tengu no matsu) des Tempel Sairin-ji auf, von dem dieses Bild stammt. Wie Berg Atago selbst ist der Tempel eng mit dem Shugendō, dem Glauben der yamabushi, verbunden. Atago Tarō-bō wurde und wird hier als Beschützer vor Brandkatastrophen angebetet.

Werk von Kaihō Yūtoku. Späte Edo-Zeit, 19. Jh. Saichō to Tendai no kokuhō (Saichō und die Nationalschätze des Tendai Buddhismus). Tōykō 2006 (Ausstellungskatalog), Abb. 234. - ^ Krähen-Tengu (karasu tengu) in modernem Design.

Bildquelle: thetengu.com, offline. - ^ Das Tengu zōshi, ein aus mehreren illustrierten Bildrollen zusammengesetztes Werk, bringt in seinen Lehrerzählungen die Existenz als tengu mit den typischen Verfehlungen des Mönchsstandes, vor allem Arroganz und Hochmut, in Zusammenhang. In dieser Szene sind Mönche aus verschiedenen Schulen des mittelalterlichen Buddhismus durch ihre Schnäbel als tengu zu erkennen. Sie beschließen, sich wieder der Lehre des Buddha zuzuwenden, um ihren tengu-Status zu überwinden. Die folgenden Szenen der Bildrolle zeigen, wie tengu Tempel errichten, um im letzten Bild als Menschen aufzutreten (Wakabayashi 2002, S. 55–56).

Kamakura-Zeit, 1296. Cultural Heritage Online. - ^ Gefangennahme und Züchtigung des Zegaibō, eines tengu aus China, durch Tempelknaben auf Berg Hiei. Illustration einer mittelalterlichen Legende, die von einem chinesischen tengu erzählt, der im Jahr 966 Japan besucht, um sich hier mit den wunderkräftigsten Mönchen auf Berg Hiei zu messen. Er erleidet dabei drei mal hintereinander herbe Demütigungen. Schließlich erbarmen sich japanische tengu ihres Kollegen, pflegen ihn gesund und schicken ihn zurück nach China.

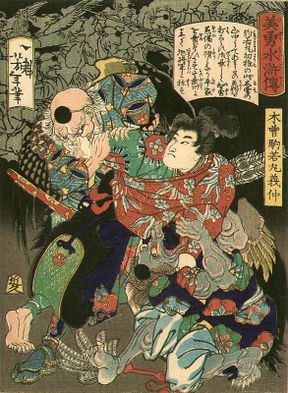

Muromachi-Zeit, 1354. Saichō to Tendai no kokuhō (Saichō und die Nationalschätze des Tendai Buddhismus). Tōykō 2006 (Ausstellungskatalog), Abb. 221. - ^ Tengu-Meister Sōjōbō beobachtet die Fortschritte seines Schützlings Ushiwakamaru (Minamoto no Yoshitsune), der sich in der Schwertkunst (Holzschwert) mit jungen Krähen-tengu misst.

Der berühmte Feldherr Minamoto no Yoshitsune (1159–1189) war Halbwaise und verbrachte seine Kindheit im Tempel Kurama nördlich von Kyōto, in dessen Nähe der tengu Sōjōbō gehaust haben und Yoshitsune (bzw. Ushiwakamaro, wie er als Kind hieß) in der Kunst des Schwertkampfs zur Perfektion gebracht haben soll. Yoshitsune ist einer der beliebtesten Helden Japans. Das Motiv seines Schwerttrainings bei den tengu wurde von den ukiyo-e-Künstlern der Edo Zeit häufig dargestellt.

Werk von Utagawa Kunitsuna (1805–1868). Edo-Zeit. Bildquelle: Karasu Tengu. - ^ Talisman (o-fuda) des Tempels Takao-san in Gestalt des Izuna Gongen, eine Gottheit der Bergasketen (yamabushi).

Bildquelle: Sakigake ichimonji, 2012. - ^ Eine Feuer-Gottheit des Shugendō, Akiha Gongen, mit dem Schwert und dem Seil des Fudō Myōō ausgestattet und auf einem Fuchs oder Wiesel reitend. Eine ganz ähnliche Gestalt ist Izuna Gongen.

17. Jh. Online Archive of California. - ^ Der mythologische Gott Sarutahiko mit tengu-ähnlicher Nase und dem Gewand eines yamabushi. Das Bild erschien in einer Serie von Illustrationen zu Amaterasus Austritt aus der Höhle (daher auch Hahn und Henne), obwohl Sarutahiko im ursprünglichen Mythos damit gar nichts zu tun hat. Siehe auch Ame no Uzume.

Werk von Totoya Hokkei (1780–1850). Edo-Zeit, 1820er Jahre. Museum of Fine Arts, Boston.

- ^ Moderne Statue mit tengu-Maske in einem verschwiegenen Onsen.

20. Jh. Vladimir Vyskocil, flickr, 2013 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Tengu mit Phallusnase. Der Schrein ist auf Frauenkrankheiten und Kinderwünsche spezialisiert. (Siehe dazu auch Phalluskulte.)

万屋満載, 2009. - ^ Erotische Darstellung (shunga) eines lesbischen Paars. Die tengu-Maske dient als Dildo.

Edo-Zeit. Wikimedia Commons. - ^ Neben einer Maske sind auf diesem ema auch die für tengu typischen einstegigen geta-Sandalen zu erkennen.

SkylineGTR, flickr 2011. - ^ Iga no Tsubone, eine unerschrockene Hofdame des Tennō Go-Daigo, besänftigt den tengu-Geist eines ehemaligen Vasallen des Tennō, der ungerechtfertigterweise zu Tode kam.

Werk von Tsukioka Yoshitoshi (1839–1892). Meiji-Zeit. Minneapolis Institute of Art. - ^ Der Held Minamoto (Kiso) Yoshinaka (1154–84), beim Kampf mit mehreren tengu.

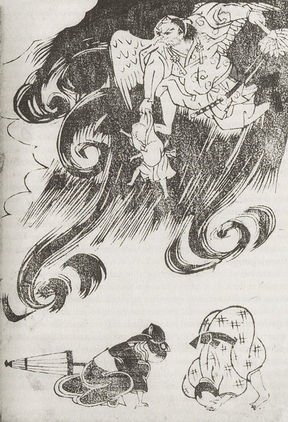

Werk von Tsukioka Yoshitoshi. Edo-Zeit, 1866. Bayerische Staatsbibliothek, MDZ. - ^ Ein karasu tengu und ein langnasiger tengu beim Transport.

Werk von Katsushika Hokusai (1760-1849). Edo-Zeit, 19. Jh. Internet Archive. - ^ Die Darstellung dieses tengu basiert auf einer Vorlage des Gelehrten und Malers Toriyama Sekien (1712–1788) aus dem Jahr 1776.

Frühe Meiji-Zeit, 1881. The British Museum. - ^ Darstellung einer Legende des Konpira Schreins, Shikoku. Dass tengu in der Lage sind, nicht nur sich selbst, sondern auch andere blitzartig verschwinden zu lassen und an einen anderen Ort zu transportieren, dürfte mit ein Grund für den Ausdruck kamikakushi 神隠し, „übernatürliches Verschwinden“, sein, der wtl. „von den kami [hier eher Geister, Dämonen] versteckt“ bedeutet. Diesen Ausdruck gebrauchte man früher vor allem in Zusammenhang mit entsprechenden tengu-Legenden (Nihon kokugo daijiten).

Kagawa Kenritsu Toshokan. - ^ Tengu-Party nahe dem Schreintempel von Berg Akiba. Ein hochrangiger Langnasen-tengu wird von Krähen-tengu bedient und unterhalten. Auf diesem Berg in der Präfektur Shizuoka wird auch die Gottheit Akiba Gongen in tengu-Gestalt verehrt.

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Edo-Zeit, 1863. Art Gallery of New South Wales.

Glossar

- Akiha Gongen 秋葉権現 ^ Gottheit des Berges Akiha, ein Shugendō-Zentrum im heutigen Shizuoka; hat die Gestalt eines tengu

- Atago Tarō-bō 愛宕太郎坊 ^ Gottheit des Atagoyama, eines Zentrums der Bergasketen (yamabushi) bei Kyōto, in tengu-Gestalt

- Fukurokuju 福禄寿 ^ Glücksgott, Gott des Langen Lebens

- hi no yōjin 火の用心 ^ „Bewahrt das Feuer“; Ruf von Nachtwächtern, etc.

- hyakki yakō 百鬼夜行 ^ Nächtliche Parade der Hundert Geister (hyakki). Berühmtes Sujet für die Darstellung von Geistern und Gespenstern aller Art.

- Kanō Motonobu 狩野元信 ^ 1476–1559; Hofmaler und Mitbegründer der bekannten Kanō-Schule

- Konjaku monogatari 今昔物語 ^ „Geschichten aus alter und neuer Zeit“ (12. Jh.); umfangreiche Sammlung von Geschichten und Anekdoten, meist aus einem buddhistischen Kontext

- Kurama-dera 鞍馬寺 ^ Tempel im Norden Kyōtos, wo unter anderem Bishamon-ten, der Hüter des Nordens, als Beschützer der Hauptstadt verehrt wurde.

- Minamoto no Yoshitsune 源義経 ^ 1159–1189; japanischer Feldherr und Halbbruder von Minamoto no Yoritomo

- Nihon shoki 日本書紀 ^ Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)

- Sanjūsangen-dō 三十三間堂 ^ 33 Klafter Halle; Kannon-Tempelhalle in Kyōto; offizieller buddhistischer Tempelname: Rengeō-in

- Sanshaku-bō 三尺坊 ^ Wtl. Drei-Fuß-Mönch; alternativer Namen von Akiha Gongen, Gottheit in tengu-Gestalt

- Sōjōbō 僧正坊 ^ wtl. in etwa „Erzabt“; der buddhistische Titel ist aber in erster Line als Eigennamen eines tengu-Königs bekannt; Minamoto no Yoshitsune soll von diesem tengu die Kunst des Schwertkampfes erlernt haben

- Tengu zōshi 天狗草紙 ^ fragmentarisch erhaltene Bildrolle aus der Kamakura-Zeit (1296), in deren Mittelpunkt als tengu dargestellte, unmoralische Mönche stehen

- Wakabayashi, Haruko (west.) ^ Japanisch-amerikanische Japanologin mit Schwerpunkt auf dem japanischen Mittelalter