Ikonographie/Gluecksgoetter/Daikoku: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 30: | Zeile 30: | ||

| Daikoku, Heian-Zeit | | Daikoku, Heian-Zeit | ||

}} | }} | ||

| − | Die obigen Beispiele der Daikoku Ikonographie stammen aus dem Umfeld des Tendai Bud·dhis·mus. Sie wirken ver·hält·nis·mäßig realis·tisch und tragen (noch?) nicht die paranor·malen Attribute des Mahakala. Während der älteste bekannte Daikoku die Rüstung eines buddhistsischen Schutzgottes trägt, besitzt der etwas jüngere Daikoku (re.) bereits eine ähnliche Tracht wie auf moder·neren Darstel·lungen. Man beachte auch den Sack, der noch heute auf fast allen Darstel·lungen ein Er·kennungs·merkmal des Daikoku dar·stellt. Dieser stellt wohl eines der ältesten Attribute Daikokus zu·sammen: Ein chinesischer Reisebericht aus dem 7. Jahrhundert, „Bericht über den Buddhismus aus den Meeren des Südens“ <ref> | + | Die obigen Beispiele der Daikoku Ikonographie stammen aus dem Umfeld des Tendai Bud·dhis·mus. Sie wirken ver·hält·nis·mäßig realis·tisch und tragen (noch?) nicht die paranor·malen Attribute des Mahakala. Während der älteste bekannte Daikoku die Rüstung eines buddhistsischen Schutzgottes trägt, besitzt der etwas jüngere Daikoku (re.) bereits eine ähnliche Tracht wie auf moder·neren Darstel·lungen. Man beachte auch den Sack, der noch heute auf fast allen Darstel·lungen ein Er·kennungs·merkmal des Daikoku dar·stellt. Dieser stellt wohl eines der ältesten Attribute Daikokus zu·sammen: Ein chinesischer Reisebericht aus dem 7. Jahrhundert, „Bericht über den Buddhismus aus den Meeren des Südens“ <ref>''Nanhai jigui nefachuan'' 南海寄帰内法伝, jap. ''Naikai kiki naihōden''</ref> des Mönchs {{glossar:Yijing2}}, berichtet, dass Daikoku-ten als Glücks·gott·heit in den bud·dhis·tischen Tempel·küchen Indiens verehrt wurde. Er sei dort auf Stütz·pfei·lern ab·ge·bildet und zwar als schwarz·häu·tige Figur mit einem Sack.<ref>Iwai Hiroshi, [http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=203 Daikokuten] (''Encyclopedia of Shinto'').</ref> Dieser Text galt zu seiner Zeit in China als wichtige „indologische“ Quelle. In Japan sind Kopien davon erhal·ten geblieben, die in der {{glossar:Nara}}-Zeit angefertigt wurden. Daikoku war demnach durch diesen Text schon früh in Japan bekannt, vielleicht geht sogar seine Verehrung auf diesen Text zurück. Verbin·dungen Daikokus zur Tempel·küche sind jeden·falls auch in späterer Zeit nach·weisbar. |

{{w502 | {{w502 | ||

|daikoku_koya.jpg |rahmen_h1=480 | |daikoku_koya.jpg |rahmen_h1=480 | ||

Version vom 15. Februar 2012, 21:41 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter/Daikoku.

Der Glücksgott

Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

Der Begriff „Daikoku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ist wahrscheinlich die am häufigsten dargestellte Gottheit innerhalb des weitläufigen buddhistisch-shintoistischen Pantheons in Japan. Das Geheimnis seines Erfolges ist auf den ersten Blick einfach: Er gilt als Gott des Wohl·stands und des Reich·tums. Einer seiner Beinamen, unter denen er vor allem in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

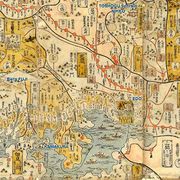

Geographische Lage

-Zeit, bekannt war, lautet Shusse Daikoku, wtl. Karriere- oder Erfolgs-Daikoku.1 Selbst die beginnende Modernisierung Japans in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnte Daikokus Popularität keinen Abbruch tun, im Gegenteil: Als in dieser Zeit Geldscheine nach westlichem Muster eingeführt wurden, zierte Daikokus Abbild die Ein-Yen-Note. Papiergeld wurde auf diese Weise als natürliches Medium des Glücksgottes dargestellt.

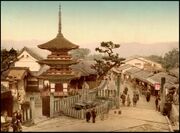

Kiyomizu Tempel, Kyoto

Der links abgebildete Daikoku stammt aus dem

Tempel in Kyōto; der Name des Tempels leitet sich vom wunderwirkenden Wasserfall her (kiyomizu 清水 = „Reines Wasser“)

Der Begriff „Kiyomizu-dera“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

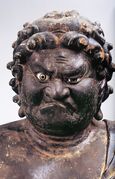

in Kyoto und dürfte in der Edo-Zeit an·ge·fer·tigt worden sein. Hammer, Sack und Reis·ballen ent·spre·chen den gän·gigen ikono·graphi·schen Charak·teris·tika dieses Gottes. Er ver·fügt zudem über das typi·sche Lächeln und den typi·schen Leibes·um·fang eines Glücks·got·tes. Ledig·lich seine schwarze Haut·farbe un·ter·schei·det diesen Daikoku von den heute üb·li·chen Ab·bil·dun·gen. Sie erin·nert daran, dass „Daikoku“ wörtlich über·setzt „der Große Schwarze“ bedeutet. Forscht man ein wenig in den ikono·gra·phi·schen Er·schei·nungs·for·men dieses Glücks·gottes nach, kommt in der Tat eine dunkle, ge·heim·nis·volle Dimen·sion zum Vor·schein, die diesem Namen ge·recht wird. Den „Großen Schwar·zen“ gibt es näm·lich auch im eso·teri·schen Bud·dhis·mus Indiens und Tibets, wo eine Gott·heit mit furcht·er·regen·den Zügen namens

„Großer Schwarzer“, esoterische Gottheit (jap. Makakara 摩訶迦羅 oder Daikoku 大黒)

Der Begriff „Mahakala“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

verehrt wird.

Manches spricht dafür, dass dieser klas·sische „zornvolle“ Schutz·gott des Bud·dhis·mus die Urform des heu·tigen Glücks·gottes Daikoku dar·stellt. Abge·sehen von den Namens·ele·menten „groß“ (dai 大, skt. maha) und „schwarz“ (koku 黒, skt. kala)2 besitzt Daikoku auch den Götter·titel

Der Begriff „-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

, der auf eine sogenannte Deva Gottheit indi·schen Ur·sprungs hindeutet.

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter/Daikoku.

Man stößt aber auch auf die Erklärung, dass Daikoku eine Erschei·nungs·form des ein·heimischen Gottes

mythol. Gottheit; wtl. Großer Meister des Landes

Der Begriff „Ōkuninushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

sei. Der Zu·sammen·hang wird dabei meist über den Gleich·klang der beiden Namen her·ge·stellt: die beiden ersten Zeichen des Namens Ō-kuni-nushi (大国主, wtl. „Groß-Land-Herr“) lassen sich sino-japanisch ebenfalls als dai-koku lesen. Diese ein wenig überzogen wirkende etymologische Erklärung wird durch eine mittel·alter·liche Legende gestützt, die den Ur·sprung der Daikoku Ver·ehrung auf

767–822; Gründer des Tendai-Buddhismus; auch bekannt als Dengyō Daishi

Der Begriff „Saichō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, den Be·gründer des

Der Begriff „Tendai-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Buddhismus, zurück·führt: Saichō habe im altehr·würdigen

, der Ōkuni·nushi geweiht ist, ge·betet, worauf Ōkuni·nushi sich ihm „in Gestalt des Daikoku Tenshin“ offen·bart hätte. Saichō hätte nach diesem Vor·bild selbst eine Statue des Daikoku geschnitzt und diesen als Schutz·gott des Tendai Bud·dhis·mus verehrt.3

Wie passen diese beiden Erklärungen zusammen? Welche ist richtig? Oder stimmen beide?

Frühe Darstellungen des Daikoku

als einheimische Gottheit

Betrachtet man die ältesten Daikoku-Figuren aus der späteren

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit, so findet man eher einfache Darstellungen, die keine der beiden Theorien klar stützen oder widerlegen. Weder handelt es sich eindeutig um einen Bodhisattva oder einen zornvollen Schutzgott des Buddhismus, noch ähneln die Figuren — wie sonst bei frühen Kami-Darstellungen üblich — den Adeligen des Altertums. Die Figuren wirken in erster Linie bäuer·lich.

Die obigen Beispiele der Daikoku Ikonographie stammen aus dem Umfeld des Tendai Bud·dhis·mus. Sie wirken ver·hält·nis·mäßig realis·tisch und tragen (noch?) nicht die paranor·malen Attribute des Mahakala. Während der älteste bekannte Daikoku die Rüstung eines buddhistsischen Schutzgottes trägt, besitzt der etwas jüngere Daikoku (re.) bereits eine ähnliche Tracht wie auf moder·neren Darstel·lungen. Man beachte auch den Sack, der noch heute auf fast allen Darstel·lungen ein Er·kennungs·merkmal des Daikoku dar·stellt. Dieser stellt wohl eines der ältesten Attribute Daikokus zu·sammen: Ein chinesischer Reisebericht aus dem 7. Jahrhundert, „Bericht über den Buddhismus aus den Meeren des Südens“ 4 des Mönchs

635–713; chin. Pilgermönch, Übersetzer und „Indologe“; jap. Gijō

Der Begriff „Yijing“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, berichtet, dass Daikoku-ten als Glücks·gott·heit in den bud·dhis·tischen Tempel·küchen Indiens verehrt wurde. Er sei dort auf Stütz·pfei·lern ab·ge·bildet und zwar als schwarz·häu·tige Figur mit einem Sack.5 Dieser Text galt zu seiner Zeit in China als wichtige „indologische“ Quelle. In Japan sind Kopien davon erhal·ten geblieben, die in der

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit angefertigt wurden. Daikoku war demnach durch diesen Text schon früh in Japan bekannt, vielleicht geht sogar seine Verehrung auf diesen Text zurück. Verbin·dungen Daikokus zur Tempel·küche sind jeden·falls auch in späterer Zeit nach·weisbar.

Kamakura Zeit

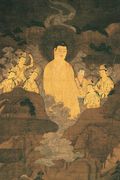

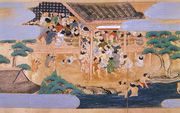

Der gemalte Daikoku (li.) aus der

Stadt im Süden der Kantō Ebene, Sitz des Minamoto Shōgunats 1185–1333 (= Kamakura-Zeit)

Der Begriff „Kamakura“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

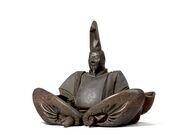

-Zeit (die älteste ge·malte Version) erinnert nur durch ihre her·vor·quel·lenden Augen an die Wächter·gott·heiten des esoterischen Bud·dhis·mus, während sich in der Skulptur rechts bereits die humor·volle Aus·strah·lung des späteren Glücks·gottes andeutet. Beide Bei·spiele stammen aus dem Umfeld des

Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

Der Begriff „Shingon-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Buddhismus. Die Figur rechts ist im Besitz des

Buddhistischer Tempel in Nara, err. 765, Haupttempel der Shingon Risshū Schule

Der Begriff „Saidai-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

in

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, wo ein beson·derer Daikoku-Kult durch den berühmten Mönch Eizon (1201–1290) belegt ist. Ähn·lich wie (der Legende nach) Saichō unter·hielt auch Eizon gute Beziehungen zum erwähnten Miwa Schrein (südlich von Nara), wo die Gottheit Ōkuninushi verehrt wird.

Dass sowohl im Tendai als auch im Shingon Buddhismus reges Interesse an der Gott·heit des Miwa Schreins bestand, lässt sich auch aus anderen historischen Zusammenhängen erschließen.6 Wie die Ver·bindung Ōkuninushis mit dem Küchen·gott Daikoku aber genau zu·stande kam, ist trotz der Homophonie ihrer Namen nicht leicht nach·voll·zieh·bar. Es scheint aber auf jeden Fall plausibel, dass die Be·deutung Daikokus ab dem Zeit·punkt, als er mit der wichtigen alten Gottheit Ōkuninushi iden·tifiziert wurde, über seine Funktion als Wächter der Tempel·küche hinaus ging. Möglicher·weise erklärt dies auch die Tat·sache, dass einer zunächst nieder·rangigen Gottheit wie Daikoku bereits in früher Zeit bildliche Denk·mäler ge·setzt wurden. Um aber zu einer wirklich be·deutenden Gestalt zu werden, waren in der Blüte·zeit des esoterischen Buddhismus zusätzliche Eigen·schaften, wie sie der Namens·vetter aus Indien bereit hielt, von Nöten.

Mahakala in Indien, Tibet und Japan

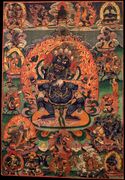

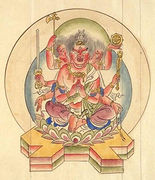

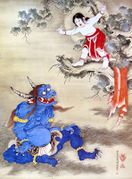

In Tibet zählt der bereits erwähnte „Große Schwarze“ (Nag po chen po, skt. Mahakala) zu den popu·lärs·ten Gott·heiten (s. z.B. Kumar 2005). In erster Linie gilt er als Schutzgott buddhistischer Klöster, was sicherlich im Zusammenhang mit Daikoku als Beschützer der Tempelküche zu sehen ist. Trotzdem — oder gerade deshalb — wird Mahakala zumeist als furcht·ein·flößen·der, krie·ge·ri·scher Dämon dargestellt. Genau genommen gibt es im tantrischen Buddhismus mehrere Gottheiten oder Bodhisattvas, die sich der Form des Mahakala bedienen, wenn sie eine zornvolle Erscheinung annehmen. Es gibt daher mehrere Mahakalas, die sich beispielsweise durch die Anzahl ihrer Gesichter und Arme unterscheiden. Ikonographisch lassen sie sich aber auf die gleiche Grundform, nämlich die eines menschenfressenden indischen Dämonen zurückführen.7 Um die Sache noch verwirrender zu machen, wird die gleiche dämonenartige Grundform nicht nur von verschiedenen Mahakalas, sondern auch von verschiedenen Vajrapanis und anderen esoterischen Gestalten angenommen.

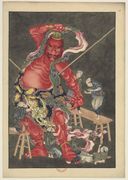

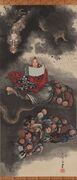

Die beiden Dar·stel·lun·gen rechts stam·men aus dem Tibet des sieb·zehn·ten bzw. neun·zehn·ten Jahr·hun·derts, gehen aber auf ältere ikono·graphi·sche Vor·bilder zurück. Das untere Bei·spiel ist der aus·ge·zeich·ne·ten online Kol·lek·tion tibe·tischer Kunst Himalayan Art ent·nom·men, wo noch jede Menge ähnlicher Dar·stel·lungen zu finden sind. Auf dieser Seite findet sich zum dar·ge·stell·ten Motiv fol·gende ikono·gra·phische Be·schreibung aus dem 16. Jahrhundert:

The great Vajra Mahakala blazes, with one face, two hands, holding in the right a curved knife and in the left a skullcup filled with blood held above and below the heart. Held across the middle of the two forearms is the 'Gandhi of Emanation.' With three eyes, bared fangs, yellow hair flowing upward, [he has] a crown of five dry human skulls and a necklace of fifty wet - blood dripping. Adorned with six bone ornaments and snakes, having a lower garment of tiger skin, flowing with pendants and streamers of various silks, in a posture dwarfish and thick [he] stands above a corpse.

Konchog Lhundrup (1497-1557)8

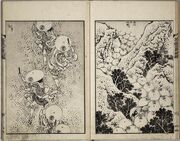

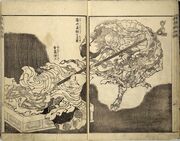

Diese Mahakala Ikonographie ist auch im eso·teri·schen Buddhis·mus Japans bekannt. Man findet sie vor allem auf Mandalas des

Der Begriff „Makakara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(jap. Aus·sprache von Maha·kala), also Ab·bil·dun·gen einer eige·nen spiritu·elllen Welt, in der Maka·kara/Daikoku im Mittel·punkt steht. Auch in der ältes·ten Samm·lung iko·no·gra·phi·scher Grund·typen, dem Zuzōshō aus der späten Heian Zeit, ist eine solche Dar·stel·lung des Daikoku zu finden (Abb. unten). Die hier ab·ge·bildete Gott·heit geht ganz offen·sicht·lich auf den·sel·ben ikono·graphi·schen Grund·typus zurück wie der indo-tibetische Mahakala. Toten·schädel im Haar, Schlangen·ketten und die Leichen von Menschen und Tieren in Maha·kalas Händen finden sich hier wie da. Auch die mehr·fachen Gesich·ter und die Ele·fanten·haut sind im tantrischen Buddhismus Tibets bekannt.

Spätestens im japanischen Mittelalter begann man, eine Verbindungen zwischen dem ein·heimischen „Daikoku“ und „Makakara“ her·zustellen. Beide Namen wurden abwechselnd für die gleiche Gottheit verwendet, Daikoku bekam explizit die Eigenschaften des Makakara zugesprochen. So heißt es im Keiran shūyōshū (1317), einer Schrift des mittel·alter·lichen Tendai Bud·dhis·mus, dass Daikoku-ten eine Gottheit sei, die „das Fleisch und das Blut der Menschen frisst“. 9

Dass gerade eine so grausame Gottheit wie Mahakala im esoterischen Buddhismus Bedeutung erlangte, entspricht einer paradoxen esoterischen Logik, die gerade in den schreck·lichsten Gestalten einen Weg zur Er·leuch·tung sucht. Diese Logik war im übrigen nicht auf Maha·kala allein be·schränkt, sondern findet sich in allen mög·lichen Figuren des eso·teri·schen Buddhis·mus, z.B. den „Mantra-Königen“ (

wtl. Licht-König, auch „Mantra-König“ oder „Weisheits-König“; meist zornvoll dargestellte Schutzgottheit; skt. vidyaraja

Der Begriff „myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

). Die all·ge·meine historische Entwick·lung dieser Ikono·graphie wird auch in meinem Essay über die Figur des Vajrapani genauer besprochen.

Kombinationen

Die obigen esoterischen Darstellungen des Daikoku/Makakara als zornvolle Beschützergottheit sind in Japan sehr selten. Ihre Kenntnis war wohl immer auf eng begrenzte Mönchskreise beschränkt. Gleichzeitig scheinen die bäuer·lichen, auf Nahrung und Wohl·stand bezogenen Aspekte des Daikoku immer den Hauptstrang seiner Erscheinungsformen gebildet zu haben. Allerdings kam es zu zahlreichen Vermischungen beider Typen.

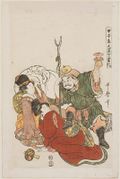

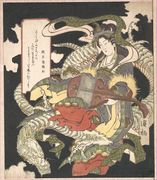

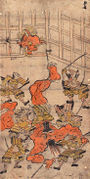

Die Abbildung oben links zeigt eine frühe Version des klassischen Glücksgottes Daikoku mit seinem Kollegen

Glücksgott der Händler und Fischer; andere Schreibung: 夷 oder 戎; Grundbedeutung wahrscheinlich „Fremder“ oder „Barbar“

Der Begriff „Ebisu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

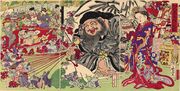

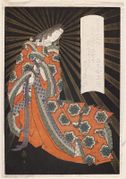

von Kanō Motonobu. Die verspielte Darstellung der beiden Götter existierte also schon Ende des japanischen Mittelalters. Die Abbildung rechts stammt hingegen aus der späten Edo-Zeit und beweist, dass die Formensprache des esoterischen Buddhismus damals noch durchaus präsent war.

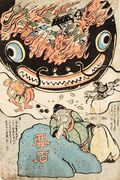

Ähnlich wie manche Formen des indischen Mahakala ist auch dieser Dakoku mit drei Gesichtern ausgestattet.

Doch auch die heute geläufige Ikonographie der Glücksgötter ist mit im Spiel: Bei genauem Hinsehen erkennt man in einem der Gesichter den Glückgott

Himmelswächter des Nordens, Glücksgott; abgeleitet von einem indischen Gott des Reichtums, Vaishravana

Der Begriff „Bishamon-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(li.) im anderen

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

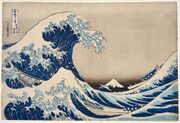

(re). Dies ist nicht etwa eine Erfindung des genialen

1760–1849; Maler und Zeichner. Bekanntester Verteter des ukiyo-e-Farbholzschnitts

Der Begriff „Katsushika Hokusai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, sondern entspricht dem gängigen Schema des dreigesichtigen Daikoku (Sanmen Daikoku) der Edo-Zeit. Auch die ironischen Züge des Glücksgottes, die in Hokusais Darstellung deutlich hervorblitzen, sind an anderen dreigesichtigen Daikokus der Edo-Zeit feststellbar. Vorlage:Galerie2

Obwohl die Bedeutung des esoterischen Buddhismus in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit ins·ge·samt zurück ging, hielten sich die esoterischen Attribute des Mahakala, be·sonders die schwarze Haut und die drei Ge·sichter, also noch lange. Zu·gleich verlor Daikoku mit steigender Popularität als Glücks·gott seine furcht·ein·flößenden Züge und be·hielt ledig·lich den Hammer (in frühen Dar·stel·lungen eher ein Stab oder ein Schwert) als eine Art magisches Instrument.

Die Ikonographie des modernen Glücksgottes hat sich mittler·weile sogar von der schwarzen Haut des Daikoku weg·ent·wickelt und ent·spricht weit·gehend dem ur·sprüng·lichen, bäuer·lichen Typ. Vom esoterischen Mahakala ist in erster Linie der gedrungene, zwergenhafte Körper geblieben (den Daikoku im übrigen auch an andere Glücksgötter vererbt hat).

Mahakala scheint somit im historischen Rückblick als eine Art Katalysator gewirkt zu haben, damit aus dem Gott der Tempel·küche ein all·ge·mein bekannter und populärer Glücks·gott werden konnte. Erst durch diese Ver·bindung wurde Daikoku mit den nötigen Kräften aus·ge·stattet, um als Anführer der Sieben Glücksgötter beinahe jeden Wunsch nach einem guten, materiell abgesicherten Leben erfüllen zu können. Vorlage:Galerie2

Epilog: Daikokus Mauswächter

Vieles an der Figur des Daikoku bleibt nach wie vor rätselhaft. Woher rührt bei·spiels·weise die Tatsache, dass Daikoku stets von Mäusen begleitet wird?

Auch ein weiteres Attribut Daikokus ist dar·gestellt, der Rettich (Daikon), der hier als Wagen dient.

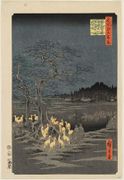

Neujahrsbild von Kawanabe Kyōsai, 19. Jh.

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Meiji-Zeit. National Museums for Asian Art, Freer Gallery of Art.

Die Maus dient Daikoku heute ganz „offiziell“ als Tiergefährte, sie hat aber auch einen Bezug zu Ōkuninushi, der, wie wir gesehen haben, oft mit Daikoku identfiziert wurde. Im

„Aufzeichnung alter Begebenheiten“; älteste jap. Chronik (712)

Der Begriff „Kojiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

wird er·zählt, dass dieser Gott von seinem Vater (bzw. Ahnherren)

mytholog. Gottheit; Trickster-Gott, Sturmgott, Mondgott; Bruder der Amaterasu

Der Begriff „Susanoo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ver·stoßen wurde und es erst nach zahl·reichen Prüfungen und Aben·teuern schaffte, das Erbe Susanoos an·zu·treten. Eines dieser Aben·teuer be·stand darin, dass Ōkuninushi einem Steppen·brand ent·kommen musste, den sein Vater gelegt hatte. In·mitten der Flammen erschien eine Maus und zeigte Ōkuninushi ein Erd·loch, in das er sich verkroch und überlebte.

Im Südosten Kyotos befindet sich ein alter Schrein namens Ōtoyo Jinja, der für seine zahl·reichen Tier·wächter bekannt ist. Zu diesen zählen auch zwei Mäuse. Sie be·wachen jedoch keinen Daikoku Schrein, sondern einen Zweigschrein, der dem Ōkuninushi geweiht ist.

Ist nun Daikokus Maus ein Hinweis auf seine Verwandtschaft mit Ōkuninushi? Oder erklärt sich ihre Bedeutung doch eher aus Daikokus Funktion in der Tempelküche: Etwa, dass eine Gott·heit, die die Nahrung schützt, einen Ein·fluss auf Mäuse haben muss, die die Nahrung vernichten? Oder ist die Maus auf den verschlungenen Wegen des Mahakala an die Seite Daikokus gelangt?

Literatur und Links

- The Many Forms of Mahakala, Protector of Buddhist Monasteries, Nitin Kumar (en.)

Mahakala - Artikel auf exoticindiaart.com. - Himalayan Art Ressources, Shelley & Donald Rubin Foundation (en.)

Siehe insbesondere: Mahakala ikonography".Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

Anmerkungen

- ↑ Shusse suru (wtl. „in die Welt treten“) ist heute im Sinne von „aufsteigen“, „Karriere machen“ gebräuchlich. Ursprünglich bezog sich der Ausruck aber auf das In-die-Welt-treten eines Buddhas. Somit könnte Shusse Daikoku ursprünglich die Gestalt bedeutet haben, die Daikoku in der sichtbaren Welt annimmt (im Unterschied zu seiner eigentlichen Buddhagestalt). Die geläufigere Auslegung des Namens Shusse Daikoku besagt jedoch, dass ein solcher Daikoku hilfreich sein kann, selbst in der Welt Karriere zu machen.

- ↑ Kala kann sowohl „schwarz“ als „Zeit“ heißen und es besteht Un·einig·keit, was im origi·nalen Sanskrit·namen gemeint ist. In Ostasien entschied man sich jedenfalls bei der Über·setzung für „schwarz“.

- ↑ Iyanaga 2002, S. 547–48.

- ↑ Nanhai jigui nefachuan 南海寄帰内法伝, jap. Naikai kiki naihōden

- ↑ Iwai Hiroshi, Daikokuten (Encyclopedia of Shinto).

- ↑ Mönche beider Richtungen trugen entscheidend zur Entstehung des sogenannten Miwa-ryū Shinto bei. Es handelt sich dabei um eine nach Modellen des esoterischen Buddhismus geformte Shinto-Schule, die in gewissen elitären Zirkeln des Mittelalters und der frühen Neuzeit kursierte.

- ↑ Im speziellen handelt es sich um sogenannte Yakshas oder Rakshas. Himalayan Art erklärt dazu: Rakshas oder

Mahakala is a category of Tantric Buddhist deity. His primary function is as a protector (Dharmapala) and specifically the primary Wisdom Protector of Himalayan and Tibetan Buddhism. There are dozens of different variations and forms of Mahakala. He is typically in wrathful appearance following the Indian model of a Raksha demon. In most occurrences and uses of Mahakala, he is paired with a meditational deity [...]. In most cases Mahakala is an emanation, or wrathful aspect, of the principal meditational deity that he is associated with.

Mahakala Main Page [2011/4]

sind in den ältesten indischen Texten, den Veden, menschenfressende Dämonen, die in den komplizierten Kämpfen innerhalb des indischen Pantheons einen Teil des Fußvolks darstellen. Sie werden oft in einem Atemzug mit denGeist • •Der Begriff „rakshasa“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

genannt, die ebenfalls eine niedere kriegerische Kaste darstellen (beide sollen aus Brahmas Fuß entstanden sein). Schon in den Veden werden Rakshas mitunter „zum Guten“ bekehrt und bewähren sich dann als tüchtige Kämpfer. Sie werden auch als ehemalige indische Lokalgottheiten interpretiert. Beide Dämonenrassen können auch weiblich sein. Der japanische Buddhismus kennt die Rakshas unter der Bezeichnungyakṣa यक्ष (skt., n.)übernatürliches Wesen, Geist, Dämon (jap. yasha 夜叉)

Geist • •Der Begriff „yaksha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, eine Frühform der japanischenGeist • •Der Begriff „rasetsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Yakshas kommen im Buddhismus besser weg: Als ihr oberster Chef giltoni 鬼 (jap.)Dämon, „Teufel“; in sino-japanischer Aussprache (ki) ein allgemeiner Ausdruck für Geister

Geist • •Der Begriff „oni“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Ibaraki Dōji, kanabō, onigawara, oni hitoguchi, oni no nenbutsu, Ōe-yama, Shōki, Shuten Dōji, YamaubaBilder

Bishamon-ten 毘沙門天 (jap.)Himmelswächter des Nordens, Glücksgott; abgeleitet von einem indischen Gott des Reichtums, Vaishravana

Der Begriff „Bishamon-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, der Wächter des Nordens.

- ↑ Zitiert nach Himalayan Art [2011/4]

- ↑ Yamamoto 1998, S. 126

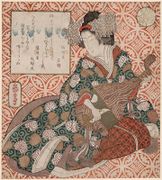

- ^ Relativ frühes Beispiel eines „typischen“ Daikoku mit Sack und Glückshammer, Barrett und den für die meisten Glücksgötter typischen riesigen Ohrläppchen. Die Statue befindet sich im Kojima-dera, einem sehr alten Tempel der Shingon-shū.

Muromachi Zeit. teravist. - ^ Statue eines schwarzhäutigen Daikoku auf zwei Reisballen im Kiyomizu-dera. Leider wurde dieser sog. shusse daikoku mittlerweile ziemlich lieblos restauriert und verströmt nicht mehr die gleiche geheimnisvolle Aura wie auf diesem Bild.

Muromachi-Zeit?. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Daikoku mit schwarzer Haut als privater Verehrungsgegenstand in einem Miniaturschrein (zushi).

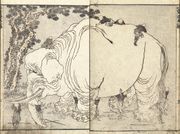

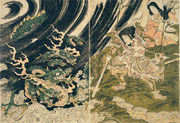

19. Jh. Trocadero. - ^ Ōkuninushi heilt den Hasen von Inaba, dem Meeresungeheuer (wani) das Fell abgezogen haben. Hokusai interpretiert Ōkuninushi als Daikoku und die wani als Krokodile.

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston. - ^ Die hier dargestellte Form des Mahakala wird als Panjaranata Mahakala (Mahakala als Herr des [Vajra] Baldachin [Tantras]) bezeichnet. Der Name leitet sich von einem bestimmten Tantra-Text ab, wird aber manchmal auch als „Herr des Zelts“ übersetzt.

17. Jh., Tibet. Bildquelle: insecula.com. - ^ Darstellung des Mahakala.

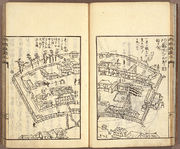

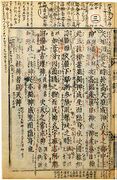

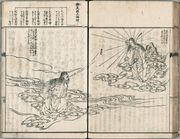

Tibet, 19. Jh. Himalayan Art. - ^ Abbildung des Daikoku aus einer Kopie des Jikkan-shō (auch Zuzōshō), dem ältesten Kompendium der buddhistischen Ikonographie Japans aus 1139.

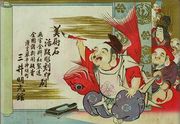

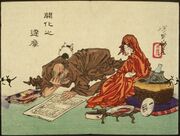

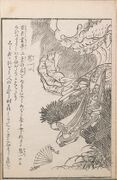

Edo-Zeit, 1702. Ryūkoku University Library, Kyoto. - ^ Makakara (oder auch Daikoku, skt. Mahakala) hier als zentrale Figur eines ihm gewidmeten Mandala (Makakara mandara). Die Abbildung entstammt dem Titelblatt eines Buches zu diesem Thema.

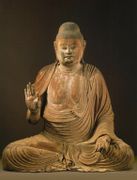

Edo-Zeit. Yamamoto Hiroko, Ishin. Chūsei Nihon no mikkyōteki sekai („Seltsame Götter: Die esoterische Welt des japanischen Mittelalters“), Titelblatt. - ^ Dies ist die angeblich älteste Darstellung des japanischen Daikoku aus einem Tendai-Tempel in der Umgebung von Saichōs Klosterberg Hiei. Die Rüstung und vor allem die langen Ohren offenbaren einen starken Einfluss der buddhistischen Ikonographie. Dennoch verleihen die Mütze und die gedrungene Statur diesem Daikoku eine gewisse Bodenständigkeit. Die Figur ist ein ichiboku-zukuri, d.h. sie ist aus einem einzigen Holzblock herausgearbeitet.

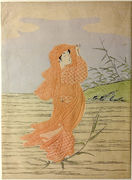

Das Motiv einer Figur, die im sogenannten „halben Lotossitz“ auf einem Felsen sitzt, erinnert an Kannon oder Benzai-ten, die dann jeweils auf ihrer eigenen Insel dargestellt sind. Im Falle Daikokus ist das Motiv jedoch äußerst selten und praktisch nur auf Tendai-Tempel beschränkt. (Iyanaga 2002, S. 300.)

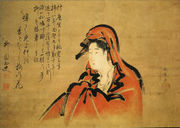

Heian-Zeit. Shinbutsu imasu Ōmi. - ^ Darstellung des Daikoku.

Späte Heian-Zeit, 11.–12. Jh. Saichō to Tendai kokuhō, 2006, Abb. 131, S. 161. - ^ Darstellung des Daikoku.

Späte Kamakura-Zeit. Kōbō Daishi and the Sacred Treasures of Mount Kōya, 2003, Abb. 31. - ^ Im Inneren dieser Statue des befanden sich Miniaturstatuen von Daikoku und Benzai-ten, Sutrenfragmente und andere religiöse Gegenstände.

Werk von Zenshun (?). Kamakura-Zeit. Mihotoke no katachi (Ausstellungskatalog), Nara National Museum 2013, Abb. 67, S. 104. - ^ Daikoku aus dem Enryaku-ji auf Berg Hiei, jenem Kloster, das wahrscheinlich den Ausgangspunkt des japanischen Daikoku Glaubens darstellt. Frühes Beispiel der klassischen Glücksgott-Ikonographie.

Die Statue enthält eine Inschrift mit Datum (1301) und Namen des Stifters: Jakuson 寂尊.

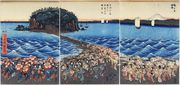

Kamakura-Zeit, 1301. Shinbutsu imasu Ōmi. - ^ Ebisu und Daikoku, in klassischer Ausführung. Kopie eines Bildes, das auf 1551 datiert ist.

Werk von Kanō Motonobu (Kopie) (1476–1559). 1551/19.Jh. Museum of Fine Art, Boston. - ^ Ähnlich wie der indische Mahakala kann auch Daikoku eine dreigesichtige Form annehmen. In den meisten Beispielen aus der Edo-Zeit verschmilzt er dabei mit Bishamon-ten (li) und Benzaiten (re). Frühere Beispiele dieses Typs tragen durchaus auch zornvolle, furchteinflößende Züge.

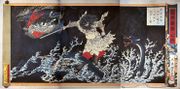

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit. Bildquelle: Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, Paris, (bildbearbeitet). - ^ Dreiköpfiger Daikoku mit den Zusatzgesichtern von Bishamon-ten und Benzaiten.

Edo-Zeit. Bernhard Scheid, 2007. - ^ Daikoku mit drei Köpfen und sechs Armen, mit Glückshammer und anderen Gegenständen, auf Reisballen stehend. Die beiden seitlichen Köpfe repräsentieren Benzaiten und Bishamon-ten. Der Legende nach soll dieser Sanmen Daikoku von Tokugawa Ieyasu in Auftrag gegeben worden sein. Er hatte nämlich erfahren, dass sein Konkurrent, Toyotomi Hideyoshi, stets einen solchen Daikoku als persönlichen Schutzgott mit sich führte, und wollte es ihm gleich tun.

16. Jh. UTY, 2020. - ^ Abbildung des Daikoku, der Legende nach von Kūkai geschnitzt, wahrscheinlich jedoch aus der Edo-Zeit. Der Tempel Eishin-ji befindet sich im Norden des Ueno Parks, wo im 19. Jahrhundert die ersten Rundgänge zu Schreinen der Sieben Glücksgötter angelegt wurden. Heute ist er Teil der Shitaya-Fukujin-Route, wo Wallfahrtsorte der Glücksgötter auf ca. 3km aufgefädelt sind. Die Route entstand 1975.

Wahrscheinlich Edo-Zeit. Bildquelle: NaoMa, J-Blog (bildbearbeitet). - ^ Daikoku, leicht beschneit, auf einer der höchstgelegenen Fukujin-Routen Japans, auf dem Berg Tsurumitake in der Provinz Ōita, ca. 1300m. Die Gegend ist insgesamt berühmt für ihre religiösen Steinstatuen (sekibutsu).

Blown in the wind, 2014. - ^ Rezente Skulptur des Daikoku auf dem Gelände des Kanda Schreins.

20. Jh. Bildquelle: Ikeada Katsumi, 2014, über Internet Archive. - ^ Figur des Daikoku, die als netsuke 根付 verwendet wurde. Ein netsuke stellt ein Gegengewicht zu verschiedenen sagemono („hängendes Behältnis“) dar, die am Gürtel (obi) des traditionellen Kimonos getragen werden.

Werk von Miwa Zenraku. Edo-Zeit, um 1800. MCJP. - ^ Daikoku, wie er als einer der sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin) in modernen Souvenierläden zu finden ist.

20. Jh. Bildquelle: unbekannt. - ^ Auch ein weiteres Attribut des Daikoku ist dargestellt, der Rettich (daikon), der hier als Wagen dient.

Werk von Kawanabe Kyōsai (1831–1889). Meiji-Zeit. National Museums for Asian Art, Freer Gallery of Art. - ^ Der Ōtoyo Jinja ist ein kleiner, aber recht bekannter Schrein (hokora) am „Philosophenweg“ in Kyōto. Er wird von Mäusen bewacht.

Bernhard Scheid, Flickr 2016. - ^ Maus mit Wunschjuwel (nyoi no tama) als Botentier des Daikoku.

Craig Fryer, 2007. - ^ Maus als Botentier des Daikoku.

Craig Fryer, 2007. - ^ Ältester bekannter Geldschein Japans, yamada hagaki, gedruckt um 1600 in Yamada, Ise, im Wert von 5 bun. Am Kopf des Blattes ist undeutlich die Figur des Glücksgottes Daikoku zu erkennen.

Edo-Zeit, 1600. Wikimedia Commons. - ^ Lokale Papierwährung (hansatsu) im Wert von 10 monme Silber aus dem Daimyat Toyooka, Provinz Tajima (heute Hyōgo-ken), mit Daikoku und dem Schatzschiff (takarabune) der Sieben Glücksgötter, sowie mit Drachenmotiven.

The British Museum. - ^ Lokale Papierwährung (hansatsu) im Wert von 1 monme Silber aus der Provinz Yamato (heute Nara-ken), mit Daikoku-Motiv.

1830. Zeno, Oriental Coins Database. - ^ Silbermünze (mameita-gin) der Edo-Zeit mit einem Emblem des Glücksgottes Daikoku.

1706–1710. NumisBids. - ^ Einer der ersten modernen Geldscheine Japans zeigt den Glücksgott Daikoku auf zwei Reisballen, mit Sack, Hammer und Mäusen. Der italienische Graveur Edoardo Chiossone entwarf auch andere Geldscheine und offizielle Dokumente für die junge japanische Meiji-Regierung. Chiossones erster Entwurf, der ab 1877 gedruckt wurde, zeigte Daikokus „Kollegen“ Ebisu, unter anderem Gott der Händler. Der Entwurf von 1885 folgte auf eine Währungsreform zwischen 1881 und 1885, nachdem das neue Papiergeld zu einer Inflation geführt hatte. Der Rückgriff auf Daikoku als Gott de Reichtums sollte das Vertrauen in die neuen Geldscheine stärken (Failla 2006, S. 201).

Werk von Edoardo Chiossone (1833–1898). Meiji-Zeit, ab 1885. Bildquelle: Kin/Gendai Nihon no Okane. - ^ Ein riesiger Daikoku verteilt in Begleitung der Glücksgöttin Otafuku diverse Schätze im Stil einer Lotterie, während Mäuse sich mit ihm im Tauziehen messen. Der Rest der Sieben Glückgötter (Shichi Fukujin) vergnügt sich im Hintergrund. Satirisches Neujahrsbild, das die Geldwirtschaft der frühen Meiji-Zeit karikiert.

Werk von Kawanabe Kyōsai. Meiji-Zeit, 1887. Egenolf Gallery.