Ikonographie/Myoo: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 46: | Zeile 46: | ||

==Wortbedeutung== | ==Wortbedeutung== | ||

| − | Der Titel {{glossar:myouou}} ist aus den Zeichen für „hell“ und „König“ zu·sammen·gesetzt. „König“ (ō; skt. {{skt:raja}}) wird im Bud·dhis·mus häufig im Sinne von Herr·scher, Herr oder auch Be·schützer ver·wendet. Das Zeichen „hell“ steht hier für Sanskrit {{skt:vidya}}, was u.a. „Weis·heit“ bedeutet. „Weis·heits·könig“ oder „wisdom king“ ist daher eine ge·läufige Über·setzung von | + | Der Titel {{glossar:myouou}} ist aus den Zeichen für „hell“ und „König“ zu·sammen·gesetzt. „König“ (ō; skt. {{skt:raja}}) wird im Bud·dhis·mus häufig im Sinne von Herr·scher, Herr oder auch Be·schützer ver·wendet. Das Zeichen „hell“ steht hier für Sanskrit {{skt:vidya}}, was u.a. „Weis·heit“ bedeutet. „Weis·heits·könig“ oder „wisdom king“ ist daher eine ge·läufige Über·setzung von „''myōō''“. Laut dem japa·nischen Standard·wörter·buch des eso·teri·schen Buddhis·mus (''Mikkyō jiten'') kann ''myō'' (skt: vidya) im eso·teri·schen Buddhis·mus aber auch „durch magische Formeln erlangte Weis·heit“ und davon abgeleitet „magische Formel“ bzw. {{skt:mantra|Mantra}} bedeuten. Dem·ent·sprechend be·vor·zuge ich die Über·setzung „Mantra-König“. ''Myōō'' sind dem·nach die Könige bzw. Herren oder Be·schützer, die über die Mantren herrschen, oder aber durch Mantren ange·rufen bzw. akti·viert werden können. |

==Die kriegerischen Züge der Myōō== | ==Die kriegerischen Züge der Myōō== | ||

Version vom 22. September 2015, 22:14 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Myoo.

Vorlage:Galerie2 Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Myoo.

Das Aussehen eines

wtl. Licht-König, auch „Mantra-König“ oder „Weisheits-König“; meist zornvoll dargestellte Schutzgottheit; skt. vidyaraja

Der Begriff „myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(skt.

„Mantra-König, Weisheits-König“, Kategorie zornvoller Schutzgottheiten im Buddhismus (jap. myōō 明王)

Der Begriff „vidyaraja“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

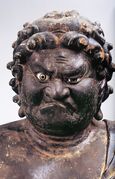

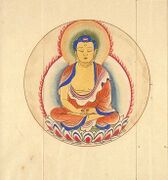

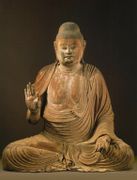

, „Mantra-König“) ist zwei·fel·los nicht mit der ent·spannten Schön·heit eines

Der Begriff „Buddha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder

„Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

Der Begriff „Bodhisattva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

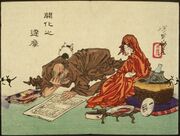

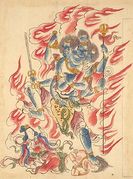

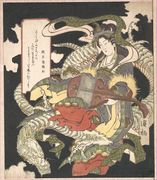

zu ver·gleichen. Er hat zorn·verzerrte Gesichts·züge, Raub·tier·zähne und oft ein drittes Auge auf der Stirn. Seine Haut ist rot oder schwarz, in den Händen hält er ge·fähr·liche Waffen. Meist umgibt ihn eine Aureole von fla·ckern·den Flammen. Den·noch wird die Macht eines myōō nicht als feind·lich auf·ge·fasst, sondern man trachtet danach, ihn als Ver·bün·deten gegen böse Kräfte zu gewinnen. Der bei weitem popu·lärste Mantra-König Japans ist

Der Begriff „Fudō Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, „der Unbewegliche“ oder „Standfeste“. Er ist, wie die anderen myōō, mit dem eso·teri·schen Buddhis·mus nach Japan gekommen, genießt aber auch außer·halb der eso·teri·schen Rich·tungen (v.a im Shingon [Shingon-shū (jap.) 真言宗 Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan] und z.T. im Tendai [Tendai-shū (jap.) 天台宗 Tendai-Schule, chin. Tiantai]) ganz beson·dere Ver·ehrung.

Fudō, der Unbewegliche

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Myoo.

Fudō begegnet uns bereits im in·di·schen Buddhis·mus (unter dem Namen

Der Begriff „Acala“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, was auch auf Sanskrit „unbeweglich“ bedeutet). Ikono·graphisch taucht er aber in Indien und China nur sehr selten auf. In Japan, wo er zu·sammen mit den meisten anderen myōō erst·mals durch

774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi

Der Begriff „Kūkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(774–835), den Be·grün·der des eso·teri·schen Buddhis·mus, bekannt gemacht worden sein soll, erlangte er nicht nur eine größere Be·liebt·heit als in an·deren asia·ti·schen Ländern, auch inner·halb der japa·nischen myōō ist kein anderer ähn·lich populär wie er. Feuer und Schwert sind seine typi·schen Attri·bute, oft hält er auch ein Seil in seiner Linken zum Ein·fangen von Dämonen. Seine Haut ist zumeist schwarz oder blau.

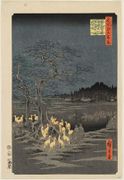

Wenn Fudō rituell an·ge·spro·chen wird, so meist im Zu·sammen·hang mit den Feuer-Riten (

buddh. Feuerritus, skt. Homa

Der Begriff „goma gyōji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) des eso·teri·schen Buddhis·mus. Diese werden auch heute noch häufig praktiziert. Große Tempel haben oft Seiten·altäre, manchmal auch Seiten·gebäude, die Fudō geweiht sind und wo goma-Zere·monien ab·gehal·ten werden. Kleine Fudō Tempel findet man ver·einzelt in gebir·gigen Regio·nen, wo sie mit den Kulten der Berg·asketen (

Der Begriff „yamabushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) in Ver·bin·dung stehen. Auch ent·lang der Route der 88 Pilger·tempel von Shikoku [Shikoku hachijū hakkasho (jap.) 四国八十八箇所 Die 88 Pilgerstätten von Shikoku.] stößt man immer wieder auf Fudō-Kulte der yamabushi, die in Ver·bin·dung mit dem Feuer stehen (s. dazu den Gastartikel Fire Walk at Saba Daishi).

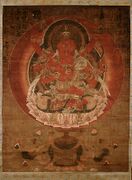

Aizen, Mantra-König der Liebe

Der Begriff „Aizen Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

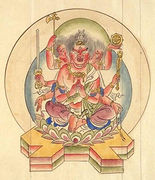

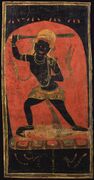

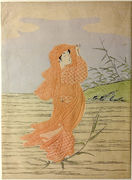

wird oft schrecken·er·regender als Fudō dar·gestellt. Er·kenn·bar an seiner feuer·roten Haut·farbe und an Pfeil und Bogen (neben anderen Waffen) kann er bis zu sechs Arme und Beine besitzen. Auch er erfuhr vor allem im eso·teri·schen Bud·dhis·mus große Ver·ehrung. Sein Name bedeutet zwar wörtlich „Mantra-König der Liebe“, doch bedeutet das lediglich, dass er die irdischen Leiden·schaften der Menschen in die rechten Gefühle eines bosatsu [bosatsu (jap.) 菩薩 Bodhisattva, buddhistische Heilsgestalt] verwandelt — und das mit seinen Methoden. Wie die meisten anderen myōōs (außer Fudō) dürfte Aizen mit dem Rück·gang des eso·teri·schen Buddhis·mus in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit an Bedeu·tung verloren haben und ist daher heute ver·hältnis·mäßig wenig bekannt. Doch noch in der Edo-Zeit fühlten sich Liebende — oder die, die mit der Liebe handelten — zu ihm hinge·zogen. Er galt zu dieser Zeit als der Be·schützer der Geishas in Yoshiwara [Yoshiwara (jap.) 吉原 Freudenviertel des Edo-zeitlichen Tōkyō], dem Freuden·viertel von Edo.

Die Fünf Großen Myōō

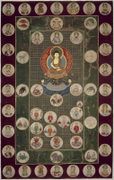

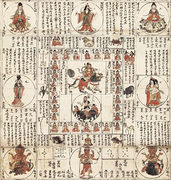

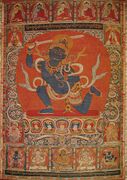

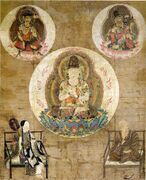

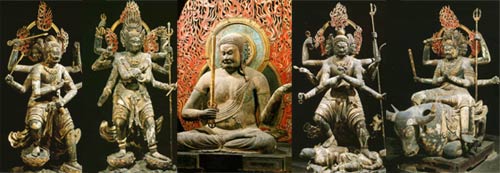

Neben Fudō und Aizen stößt man ver·einzelt auch auf die Gruppe der Fünf Großen Myōō (

die Fünf Großen Myōō

Der Begriff „Godai Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), in deren Zen·trum wiederum Fudō steht, während vier weitere myōō nach den Himmels·richtun·gen um ihn gruppiert sind. Laut Shingon-Tradi·tion ver·körpern sie die zorn·vollen Er·scheinungs·formen der fünf Haupt·buddhas im Vajra-Welt-Mandala und setzen sich fol·gen·der·maßen zu·sam·men:

- Fudō, Mitte (Erschei·nungs·form des

Buddha Vairocana, der „kosmische Buddha“; wtl. „Großes Licht“ oder „Große Sonne“

Der Begriff „Dainichi Nyorai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

). Mit lediglich zwei Armen, zwei Augen, etc. unter den Fünf Myōō der men·schen·ähn·lichste.

skt. Trailokyavijaya, einer der Fünf Großen Myōō

Der Begriff „Gōzanze Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, skt.

„Bezwinger der drei Welten“, einer der Fünf Großen Myōō (jap. Gōzanze 降三世)

Der Begriff „Trailokyavijaya“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

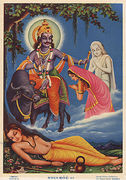

(„Bezwinger der drei Welten“), Osten (Ashuku Nyorai). Steht auf zwei mensch·lichen Figuren, die Shiva und seine Gespielin reprä·sen·tieren.

skt. Kundali, einer der Fünf Großen Myōō

Der Begriff „Gundari Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, skt.

„Geringelt, schlangenhaft“, Beinamen eines der Fünf Großen Myōō (jap. Gundari 軍荼利)

Der Begriff „Kundali“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, Süden (Hōshō Nyorai).

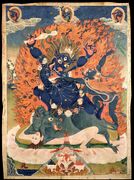

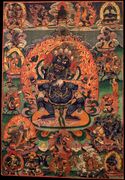

skt. Yamantaka, einer der Fünf Großen Myōō

Der Begriff „Daiitoku Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, skt.

„Bezwinger des Todes (Yama)“, einer der Fünf Großen Myōō (jap. Daiitoku Myōō 大威徳明王)

Der Begriff „Yamantaka“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(„der Überwinder des

Gottheit der Unterwelt und des Todes (jap. Enma 閻魔)

Der Begriff „Yama“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

“), Westen (

). Seinem Namen ent·sprech·end über·windet er den König der Unter·welt (Yama, jap.

skt. Yama; König oder Richter der Unterwelt; auch Enra; meist als Enma-ten oder Enma-ō angesprochen

Der Begriff „Enma“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), bzw. den Tod. Cha·rak·te·ris·ti·scher·weise reitet Yamantaka auf dem Büffel des Yama (bzw. hat in man·chen tibe·tischen Dar·stel·lungen auch den Kopf eines Büffels).

skt. Vajrayaksha, einer der Fünf Großen Myōō

Der Begriff „Kongōyasha Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, skt.

„Vajra General“, einer der Fünf Großen Myōō (jap. Kongōyasha 金剛夜叉)

Der Begriff „Vajrayaksa“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(„

„Donnerkeil“, Ritualinstrument und Symbol des tantristischen/esoterischen Buddhismus (jap. kongō 金剛)

Der Begriff „vajra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-General“), Norden (Fukūjōja Nyorai). Besitzt ein Gesicht mit fünf Augen.

Die älteste und be·rühm·teste Dar·stel·lung dieser Gruppe stammt aus dem Jahr 839 und befindet sich im

Ost-Tempel in Kyōto, eig. Kyōō Gokoku-ji (Tempel des Königs der Lehre zum Schutz des Landes)

Der Begriff „Tōji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

, einem der Haupt·tempel des

Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

Der Begriff „Shingon-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Buddhis·mus. Die Statuen wurden von

774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi

Der Begriff „Kūkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

in Auftrag gegeben, der diese Ge·stal·ten in Japan bekannt machte. Sie re·präsen·tieren somit den Aus·gangs·punkt der japa·nischen Myōō-Ikono·graphie. Allerdings setzte sich das En·semble der Fünf nicht auf Dauer durch: Ge·stal·ten wie Aizen oder der pferde·köpfige Batō Myōō (auch

Der Begriff „Batō Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) über·flügelten die Gruppe an Be·deu·tung. Ledig·lich der von Kūkai besonders verehrte Fudō fand in Japan so etwas wie seine wahre Heimat.

Wortbedeutung

Der Titel

wtl. Licht-König, auch „Mantra-König“ oder „Weisheits-König“; meist zornvoll dargestellte Schutzgottheit; skt. vidyaraja

Der Begriff „myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ist aus den Zeichen für „hell“ und „König“ zu·sammen·gesetzt. „König“ (ō; skt.

„König“ (jap. ō 王)

Der Begriff „raja“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) wird im Bud·dhis·mus häufig im Sinne von Herr·scher, Herr oder auch Be·schützer ver·wendet. Das Zeichen „hell“ steht hier für Sanskrit

„Wissen“ (jap. myō 明)

Der Begriff „vidya“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, was u.a. „Weis·heit“ bedeutet. „Weis·heits·könig“ oder „wisdom king“ ist daher eine ge·läufige Über·setzung von „myōō“. Laut dem japa·nischen Standard·wörter·buch des eso·teri·schen Buddhis·mus (Mikkyō jiten) kann myō (skt: vidya) im eso·teri·schen Buddhis·mus aber auch „durch magische Formeln erlangte Weis·heit“ und davon abgeleitet „magische Formel“ bzw.

Der Begriff „mantra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

bedeuten. Dem·ent·sprechend be·vor·zuge ich die Über·setzung „Mantra-König“. Myōō sind dem·nach die Könige bzw. Herren oder Be·schützer, die über die Mantren herrschen, oder aber durch Mantren ange·rufen bzw. akti·viert werden können.

Die kriegerischen Züge der Myōō

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Myoo.

Myōō sind ebenso wie die meisten anderen Wächter·gott·heiten (

Gruppe der indischen bzw. aus Indien übernommene Gottheiten im japanischen Buddhismus (skt. deva)

Der Begriff „tenbu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) mit dem eso·teri·schen Buddhis·mus (

„Gewebe“, Lehrschrift des esoterischen Buddhismus (ähnlich sutra, aber meist mit rituellem Inhalt)

Der Begriff „tantra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

,

„Vajra-Fahrzeug“, Tantrismus, esoterischer Buddhismus (jap. mikkyō 密教 oder Kongō-jō 金剛乗)

Der Begriff „Vajrayana“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) in Japan ver·breitet worden. Obwohl die Ikono·graphie der japa·nischen Myōō sich bis zu Kūkai, also bis ins 9. Jahr·hundert zurück·verfolgen lässt, war ihre große Zeit das japa·nische Mittel·alter (12.–16. Jh.), als eso·teri·sche Riten in fast allen großen Tempeln, vor allem aber in Shingon- und Tendai-Klöstern prakti·ziert wurden. Es hat den Anschein, als ob diese Be·liebt·heit furcht·er·regender Figuren, auch wenn sie noch so symbo·lisch gedeutet werden mögen, in un·ruhigen, kriege·rischen Zeiten beson·ders aus·geprägt war. Dies lässt sich bereits in Indien nach·weisen, wo in den ersten Jahr·hunder·ten unserer Zeit mit der Figur des „Vajraträgers“ (skt.

„Vajrahand“, Vajraträger (jap. Kongōshu 金剛手)

Der Begriff „Vajrapani“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, jap.

Der Begriff „kongōshu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

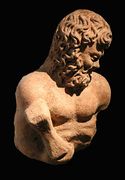

) ein Proto·typ für alle weiteren zorn·vollen Gestalten entsteht. Der Buddhis·mus hatte in dieser Zeit zunehmend mit der Kon·kurrenz shivaitischer und vishnuitischer Glaubens·formen zu kämpfen, in denen die jeweiligen Haupt·götter (Shiva [Śiva (skt.) शिव „Glückverheißender“, indische Göttheit, auch Maheshvara oder Ishvara (jap. Daijizai-ten 大自在天)] und Vishnu [Viṣṇu (skt.) विष्णु indische (vedische) Gottheit; gilt im Vishnuismus als Manifestation des höchsten Seins]) als sieg·reiche Kriegs·herren dargestellt wurden, und über·nahm dabei deren Umgang mit krieger·ischen Symbolen. Zu diesen zählt auch der

„Donnerkeil“, Ritualinstrument und Symbol des tantristischen/esoterischen Buddhismus (jap. kongō 金剛)

Der Begriff „vajra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(jap.

Der Begriff „kongō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), der u.a. dem „dia·man·tenen Fahr·zeug“ — Vajra·yana, Synonym des eso·teri·schen Buddhis·mus — seinen Namen gab: ur·sprüng·lich handelte es sich dabei um eine Waffe oder ein Insignium der Herr·schaft. Viele eso·terisch-buddhis·tische Wächter·götter scheinen also zunächst als Ver·teidi·ger des Buddhis·mus gegen Feinde aus dem „hinduis·tischen Lager“ auf·getreten zu sein und machten sich dabei die Attri·bute ihrer Gegner zu eigen.

Sobald sich im Buddhis·mus die Auf·fassung durch·gesetzt hatte, dass der Dharma [Dharma (skt.) धर्म Gesetz (des Universums), Lehre (des Buddha) (jap. hō 法)] nicht allein durch Mild·tätig·keit und Welt·ent·sagung, sondern auch durch den (symbolischen?) Einsatz kriege·rischer Mittel be·schützt, bzw. ver·breitet werden konnte, ent·standen also parallel zu Buddhas und Bodhi·sattvas neue Klassen von furcht·ein·flößenden Erschei·nungen, die zunächst entweder als zum Bud·dhis·mus bekehrte, ehe·mals feind·liche Gott·heiten, mit zu·nehmen·der Beliebt·heit aber auch als „zorn·volle Erschei·nungsform“ eines Buddhas oder Bodhi·sattvas inter·pretiert wurden. Zur letzteren Gruppe zählen in Japan die Myōō, die unter den zornigen Gott·heiten somit eine Art Aristo·kratie dar·stellen. Sie genos·sen zusammen mit den nieder·rangigeren

Der Begriff „deva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(tenbu) vor allem im von Bürger·kriegen gezeich·neten japa·nischen Mittel·alter große Ver·ehrung.

Als wieder fried·lichere Zeiten an·brachen, gerieten die meisten eso·teri·schen Schutz·gott·heiten (mit Aus·nahme Fudōs) weit·gehend in Ver·gessen·heit oder wurden in ihrem Wirkungs·bereich ein·ge·schränkt und um·gedeutet. Die heutigen Glücksgötter

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

,

Himmelswächter des Nordens, Glücksgott; abgeleitet von einem indischen Gott des Reichtums, Vaishravana

Der Begriff „Bishamon-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

und

Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

Der Begriff „Daikoku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

können bei·spiels·weise auf eine Karriere als furcht·erregende Schutz·gott·hei·ten zurück·blicken. Be·son·ders interes·sant ist der Fall des Daikoku, der einst·mals auch unter dem Namen

Synonym von Daikoku-ten, skt. Mahakara

Der Begriff „Makakara-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(skt.

„Großer Schwarzer“, esoterische Gottheit (jap. Makakara 摩訶迦羅 oder Daikoku 大黒)

Der Begriff „Mahakala“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, wtl. „Großer Schwar·zer“) in einer Gestalt verehrt wurde, die direkt aus dem tibeti·schen Buddhis·mus über·nommen zu sein scheint. Im Laufe der Edo-Zeit gewannen seine Eigen·schaf·ten als Gott des Reich·tums aber die Ober·hand über seine schau·rigen Attri·bute. In manchen älteren Dar·stel·lungen noch seinem Namen gemäß schwarz und düster, ist er heute nur noch als ewig lächelnder Glücksgott bekannt (S. dazu auch den Essay Meta·morpho·sen des Daikoku).

Links

- Shikoku Henro Shashinshū (jap.)

Fudō-Statuen entlang der 88 Tempel Pilgerroute in Shikoku. - Tōji Kōdō Rittai Mandara (jap.)

„Skulpturen-Mandala in der Predigthalle des Tōji Tempels“: Darstellung und Besprechung einer Skulpturengruppe des „Ost-Tempels“ (Tōji) in Kyoto, zu der auch die Godai Myōō gehören.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010