Formular:Einleitung: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 36: | Zeile 36: | ||

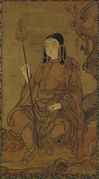

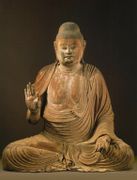

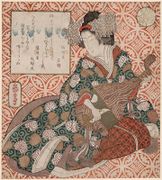

{{Sidebox|asuka_bosatsu.jpg|w=200|left=-30|top=-60|caption= Bodhisattva der Asuka-Zeit}} | {{Sidebox|asuka_bosatsu.jpg|w=200|left=-30|top=-60|caption= Bodhisattva der Asuka-Zeit}} | ||

</div> | </div> | ||

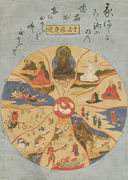

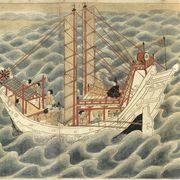

| − | Im Buddhismus herrschte ursprünglich, ähnlich wie in den semitischen Religionen, ein Bilder·verbot. Der Buddha sollte lediglich in symbolischer Form, z.B. als Rad der Lehre, abgebildet werden. Erst unter dem Ein·fluss des Mahayana Buddhismus (ab dem zweiten vorchr. Jh.) verschwand dieses Verbot, wahr·schein·lich im Zu·sammen·hang mit der Tatsache, dass sich das Mahayana besonders um die Ver·brei·tung der Lehre unter den Laien bemüht. Die frühesten Dar·stel·lungen des Buddha stammen aus dem ersten Jahrhundert | + | Im Buddhismus herrschte ursprünglich, ähnlich wie in den semitischen Religionen, ein Bilder·verbot. Der Buddha sollte lediglich in symbolischer Form, z.B. als Rad der Lehre, abgebildet werden. Erst unter dem Ein·fluss des Mahayana Buddhismus (ab dem zweiten vorchr. Jh.) verschwand dieses Verbot, wahr·schein·lich im Zu·sammen·hang mit der Tatsache, dass sich das Mahayana besonders um die Ver·brei·tung der Lehre unter den Laien bemüht. Die frühesten Dar·stel·lungen des Buddha stammen aus dem ersten Jahrhundert unserer Zeit aus Madura (N-Indien) und Gandhara (Pakistan). Besonders an den Statuen aus Gandhara fällt ein starker hellenistischer Ein·fluss auf, oft erinnern sie an Götter der griechisch-römischen Antike. |

Mit der Ausbreitung des Buddhismus nach China erfuhren die indischen und zentralasiatischen Motive — ebenso wie die Lehre des Buddha selbst — einige stilistische Ver·än·der·ungen. Die oft sehr bewegten indischen Gestalten werden etwas ruhiger, in sich gekehrter. Viele ikonographische Details werden jedoch beibehalten und in streng kodifizierter Form von Epoche zu Epoche weiter tradiert. | Mit der Ausbreitung des Buddhismus nach China erfuhren die indischen und zentralasiatischen Motive — ebenso wie die Lehre des Buddha selbst — einige stilistische Ver·än·der·ungen. Die oft sehr bewegten indischen Gestalten werden etwas ruhiger, in sich gekehrter. Viele ikonographische Details werden jedoch beibehalten und in streng kodifizierter Form von Epoche zu Epoche weiter tradiert. | ||

Version vom 5. Oktober 2010, 16:42 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Formular:Einleitung.

Einleitung:Die religiöse Ikonographie Japans

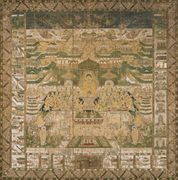

Die japanische Ikonographie ist stark vom Buddhismus geprägt, daher sind die höchsten bud·dhis·tischen Wesen, Buddhas und Bodhisattvas, auch am häufigsten ab·ge·bildet. Doch die Buddhas lassen auch Gott·heiten anderer Religionen zu: Zusammen mit den ein·heim·ischen japanischen Göttern (

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) und im·por·tier·ten Gottheiten aus Indien, China und Korea formen sie ein Pantheon, in dem die Grenzen zwischen den einzelnen Kon·fes·sionen und Religionen verschwinden. In diesem Kapitel werden die wichtigsten, am häufigsten anzutreffenden Gestalten dieses japanischen Pantheons vorgestellt und ihre ikonographischen Erkennungs·merk·male kurz beschrieben. Es handelt sich allerdings nur um einen kleinen Aus·schnitt dessen, was man an Figuren und Themen in der Religion Japans vorfindet.

Zunächst soll es einmal darum gehen, in der ver·wir·renden Viel·falt buddhistischer Figuren eine Art Orientierung zu finden. In der japanischen Kunst·ge·schichte gibt es zu diesem Zweck vier hierarchisch angeordnete Kategorien:

Nyorai oder Buddha-Gruppe

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Formular:Einleitung.

Der Begriff „nyorai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ist ein Ehrentitel eines Buddhas, die Übersetzung von skt. Tathāgata. Buddhas sind streng genommen keine Götter, werden aber ähnlich wie Götter dar·ge·stellt. Trotz der ver·schie·denen Namen sind die meisten Buddhas äußerlich (und wohl auch innerlich) beinahe identisch. In den bud·dhis·tischen Schriften werden ihnen 32 Merkmale zu·ge·spro·chen, durch die sie sich von ge·wöhn·lichen Sterblichen unter·scheiden. In den bildlichen Dar·stel·lungen sind davon meist nur einige zu sehen, z.B. der Schädel·aus·wuchs (Sitz besonderer spiritueller Fähigkeiten); das Stirn·mal (eigentlich eine weiße leuchtende Haar·locke zwischen den Augen·brauen, meist als kleine Erhebung dargestellt); oder die lang gedehnten Ohr·läppchen. Abgesehen davon weisen die meisten Buddhas folgende Gemein·sam·keiten auf: einfaches Mönchs·gewand, entspannte Körper·haltung, entspannte Ge·sichts·züge, kein (oder kaum ein) Schmuck. Buddhas sitzen häufig im Meditations- oder Lotos-Sitz, es gibt aber auch stehende Buddha-Statuen, die dann meistens von zwei Bodhisattvas flankiert sind. Die Dar·stel·lung des Körpers ist im allgemeinen schlicht und realistisch. Nur wenige Buddhas besitzen individuelle Merkmale. Daher lassen sie sich oft nur durch unter·schied·liche Handzeichen (Mudrā) unter·scheiden. In diesem Kapitel wird auf die Buddhas Amida, Dainichi und Shaka genauer eingegangen. Besonders im Alter·tum war neben diesen auch

Buddha der Medizin; skt. Bhaisajyaguru

Der Begriff „Yakushi Nyorai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, der „heilende Buddha“ oder „Buddha der Medizin“ von großer Bedeutung.

Bosatsu oder Bodhisattva-Gruppe

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Formular:Einleitung.

Das Wort

Bodhisattva, buddhistische Heilsgestalt

Der Begriff „bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

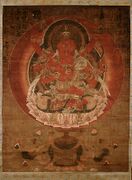

geht auf den Sanskritbegriff bodhisattva zurück und bedeutet „Erleuchteter“. Bodhisattvas sind eine Schöpfung des Mahayana Buddhismus und verkörpern nach dieser Lehre die unmittelbare Vorstufe zur Existenz als Buddha. Funktionell sind sie in vieler Hinsicht mit christlichen Heiligen zu vergleichen. Mit ihrer Hilfe versuchte der Mahayana Buddhismus — im Gegen·satz zu dem auf das Mönchs·wesen fokussierten Theravada — den Weg zur Bud·dha·wer·dung auch für die buddhistischen Laien gangbar und attraktiv erscheinen zu lassen.

Bodhisattvas sind zwar vollkommen erleuchtet aber noch nicht ins Nirvana ein·ge·gan·gen und stehen somit gleichsam mit einem Bein im Dies·seits. Sie sind leichter zugänglich als die welt·ab·ge·wandten Buddhas. Voll von mildem Ver·ständ·nis für menschliche Schwächen sind sie jederzeit bereit, den Gläubigen bei der Überwindung schlechten Karmas zur Seite zu stehen.

Zu den bekanntesten japanischen Bodhisattvas zählen

Bodhisattva Avalokiteshvara, wtl. „der den Klang der Welt erhört“; „Bodhisattva des Mitleids“; s.a. Kannon, Guanyin;

Der Begriff „Kannon Bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

,

Bodhisattva (Bosatsu); skr. Kṣitigarbha, „Speicher oder Mutterleib der Erde“ (vgl. Jizō)

Der Begriff „Jizō Bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

,

Der Begriff „Seishi Bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

und

Bodhisattva Samantabhadra; Begleiter des Shaka Nyorai

Der Begriff „Fugen Bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

. Oft wirken sie prächtiger als Buddhas, auch können sie vier, sechs oder gar „tausend“ Arme besitzen und sind mit zahl·reichen Schmuck·stücken und Gegen·ständen aus·ge·stattet. Ähnlich den christlichen Heiligen kann ein Bodhisattva die Haupt·ver·ehrungs·figur eines Tempels (

Hauptheiligtum eines Tempels

Der Begriff „honzon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) dar·stellen. Daher sind Bodhisattvas im all·ge·meinen Be·wusst·sein der Japaner ebenso bekannt und oft sogar populärer als so mancher Buddha. Wenn sie aber mit Buddhas zusammen dar·ge·stellt sind, wird allein durch die Größen·unter·schiede klar, wer höher steht.

In diesem Kapitel wird auf Kannon und Jizō genauer ein·ge·gangen. Die in der Titel·zeile abgebildete Figur ist Fugen Bosatsu, der meist auf einem Elefanten reitet, aber auch als Begleiter Shakyamunis fungiert.

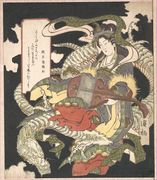

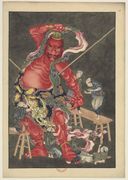

Myōō oder Vidyārāja-Gruppe

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Formular:Einleitung.

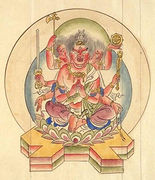

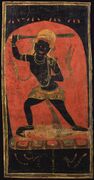

wtl. Licht-König, auch „Mantra-König“ oder „Weisheits-König“; meist zornvoll dargestellte Schutzgottheit; skt. vidyaraja

Der Begriff „myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(Skt. Vidyārāja) bedeutet „Mantra-König“ und verrät damit bereits eine Nahe·beziehung zu esoterischen Gebets·formeln (Mantren). Im Unter·schied zu Buddhas und Bodhisattvas tragen Myōō fast immer grimmige Züge und Waffen. Der in Japan bekannteste Mantra-König ist

Der Begriff „Fudō Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, man trifft aber auch immer wieder auf

Der Begriff „Aizen Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, oder die Gruppe der Fünf Großen Myōō.

Myōō spielen vor allem im esoterischen Buddhismus eine wichtige Rolle. Sie gelten hier streng genommen nicht als eigene Gestalten, sondern als zornvolle, furcht·ein·flößende Er·scheinungs·formen von Buddhas und Bodhisattvas. Solche zorn·vollen, furcht·ein·flößenden Figuren sind vor allem aus den tantristischen Traditionen des tibetischen Bud·dhis·mus bekannt, sie waren und sind aber auch in Japan, v.a. im

Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

Der Begriff „Shingon-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Buddhismus stark präsent. Mehr dazu auf der Myōō-Seite.

Tenbu oder Deva-Gruppe

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Formular:Einleitung.

Die Angehörigen dieser Gruppe sind meist ursprünglich indische Götter (Deva), die der Bud·dhis·mus als Beschützer des Dharma in sein Pantheon aufnahm und als solche nach Ostasien brachte. Der Begriff „Deva“ wurde in China meist mit -tian (jp. -ten), wtl. „Himmel“, übersetzt, daher spricht man auch von der „Himmels-Gruppe“ (

Gruppe der indischen bzw. aus Indien übernommene Gottheiten im japanischen Buddhismus (skt. deva)

Der Begriff „tenbu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

). Manche Devas werden aber auch, gleich den Myōō, als „König“ (ō) bezeichnet. Zu den bekanntesten zählen Glossar:Enmaten,

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, die Vier Himmelskönige (

wtl. Vier Himmelskönige, die aber eher als Himmelswächter auftreten und jeweils eine Himmelsrichtung beschützen; angeführt von Bishamon-ten, dem Wächter des Nordens; der Ausdruck wird auch für diverse Gruppen von vier Kriegern angewendet

Der Begriff „Shi-Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), die

Wächterfigur, Torwächter

Der Begriff „niō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, u.a.m. Sie haben meistens Wächterfunktionen (z.B. Wächter des Tempeltores), es können ihnen aber auch eigene Tempel geweiht sein. Manche dieser Götter sind im Laufe der Geschichte in Japan zu populären

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, also zu Shinto-Gottheiten, mutiert und haben dabei ihre schrecken·er·regenden Züge verloren. Mehr dazu auf der Tenbu-Seite.

Ikonographisch gesehen verschwimmen die Grenzen zwischen diesen Kategorien natürlich immer wieder. Buddhas und Bodhisattvas lassen sich jedoch meist recht deutlich von Myōō und Tenbu unter·scheiden: Sie strahlen innere Ruhe, Milde und Mitgefühl aus. Tenbu und Myōō sind dagegen eher furcht·ein·flößende Gestalten. Sie sind außerdem den mild·tätigen Buddhas und Bodhisattvas deutlich unter·ge·ordnet. Obwohl sie mitunter an christliche Teufel und Dämonen erinnern, darf man nicht den Fehler begehen, sie als böse oder sündhaft an·zu·sehen. Sie bilden mit den Buddhas ein System, das milde und strenge Wege kennt, um die Lebe·wesen auf den rechten Weg zu führen. Oft werden Devas und Myōō auch als Inkarnationen oder Mani·fes·ta·tionen, also Erscheinungen in veränderter Form, eines Buddhas oder Bodhisattvas angesehen.

Geschichtlicher Überblick der buddhistischen Ikonographie

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Formular:Einleitung. Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Formular:Einleitung.

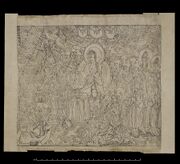

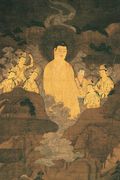

Im Buddhismus herrschte ursprünglich, ähnlich wie in den semitischen Religionen, ein Bilder·verbot. Der Buddha sollte lediglich in symbolischer Form, z.B. als Rad der Lehre, abgebildet werden. Erst unter dem Ein·fluss des Mahayana Buddhismus (ab dem zweiten vorchr. Jh.) verschwand dieses Verbot, wahr·schein·lich im Zu·sammen·hang mit der Tatsache, dass sich das Mahayana besonders um die Ver·brei·tung der Lehre unter den Laien bemüht. Die frühesten Dar·stel·lungen des Buddha stammen aus dem ersten Jahrhundert unserer Zeit aus Madura (N-Indien) und Gandhara (Pakistan). Besonders an den Statuen aus Gandhara fällt ein starker hellenistischer Ein·fluss auf, oft erinnern sie an Götter der griechisch-römischen Antike.

Mit der Ausbreitung des Buddhismus nach China erfuhren die indischen und zentralasiatischen Motive — ebenso wie die Lehre des Buddha selbst — einige stilistische Ver·än·der·ungen. Die oft sehr bewegten indischen Gestalten werden etwas ruhiger, in sich gekehrter. Viele ikonographische Details werden jedoch beibehalten und in streng kodifizierter Form von Epoche zu Epoche weiter tradiert.

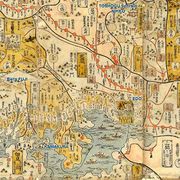

In Japan übernahm man in der Regel sowohl die Stil·rich·tungen als auch die ikonographische Symbolik der chinesischen Buddhastatuen, ja in der Frühzeit kamen auch die Bild·hauer selbst aus China oder Korea. Daher ähneln japanische Statuen sehr stark chinesischen oder koreanischen, die wiederum Varianten von indischen oder zentral-asiatischen Grund·mustern sind. Die allmählichen, subtilen Aus·prä·gungen eines spezifisch japanischen Stils sind auf den ersten Blick nur schwer erkennbar. Es ist auch nicht einfach, das Alter einer bud·dhis·tischen Figur ab·zu·schätzen. Lediglich der schlichte Stil aus der Frühzeit des japanischen Bud·dhis·mus (6.–8. Jh.) lässt sich ver·hält·nis·mäßig leicht identifizieren. In der

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit (9.–11. Jh.) entstand schließlich der klassisch-japanische Stil, der besonderen Wert auf die innere Ruhe legt, die von den Skulpturen ausgeht, auf individuelle oder dynamische Merkmale jedoch weitgehend verzichtet.

In der

Stadt im Süden der Kantō Ebene, Sitz des Minamoto Shōgunats 1185–1333 (= Kamakura-Zeit)

Der Begriff „Kamakura“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

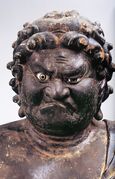

-Zeit (12.–14. Jh) erlebte die buddhistische Bild·hauer·kunst eine besondere Blüte. Aus dieser Zeit sind sogar die Bio·graphien der Künstler bekannt, während man sonst kaum mehr als den Namen der Maler und Bildhauer kennt. Die berühmtesten Statuen der Kamakura-Zeit entstammen der sog. Kei-Schule, deren Mit·glieger häufig die Silbe „kei“ im Namen tragen. Ihre kreativsten Neuerungen liegen in dynamischen, psychologisch raffinierten Darstellungen, die in der realistischen Darstellung von zorn·vollen Gottheiten und Dämonen am deutlichsten hervortritt. Aber auch zahlreiche Portraitskulpturen von hoch·rangigen Mönchen stammen aus der Kamakura-Zeit.

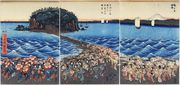

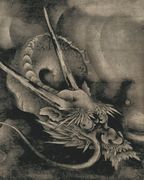

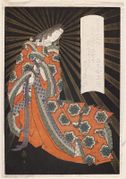

Später, vielleicht bedingt durch einen allgemeinen Be·deu·tungs·ver·lust buddhistischer Tempel, entstanden nur noch wenige bild·hau·erische Werke von ver·gleich·barer Qualität. Zu neuartigen Über·schnei·dungen von Kunst- und Religion·geschichte kam es vor allem im Zen-Buddhismus, der die monochromen, oft humorvoller Tuschebilder von buddhistischen Heiligen und Patriarchen her·vor·brachte, sowie im neun·zehnten Jahr·hundert in der Kunst der ukiyo-e (Holzblock-Drucke), die u.a. die ein·hei·mischen Gottheiten als graphisches Sujet „entdeckten“.

In diesem Kapitel

In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der buddhistischen Plastik, mit deren Hilfe die Grund·kategorien der japanisch-buddhistischen Götter·welt erläutert werden (s.o.). Zunächst werden aber die Begriffe Mandala und Mudrā vorgestellt, um die man bei der Besprechung bud·dhis·tischer Kunst nicht her·um·kommt. Die einheimischen Götter, die in der japanischen Kunst erstaunlich unter·re·prä·sen·tiert sind, kommen am Schluss des Kapitels zu Wort. Als Über·leitung ist die Seite der Sieben Glücksgötter anzusehen, die meist aus dem Buddhismus kommen, heute aber oft in Shinto-Schreinen verehrt werden. Im Kapitel Mythen, gibt es darüber hinaus Be·schrei·bungen von Geistern und Dämonen sowie von Tieren und Fabelwesen mit überirdischen Fähigkeiten.

Weiterführende Informationen

- Dictionary of Japan's Buddhist Deities, Mark Schumacher (en.)

Reich illustriertes Online-Wörterbuch: sehr ausführlich, sehr informativ, sehr ansprechend gemacht. - E-kokuhō

Mehrsprachig und ausführlich dokumentierte „Nationalschätze“ der japanischen Kultur. - darumamuseumgallery.blogspot.com , Gabriele Greve

Diese Blogsite enthält unglaublich viele Informationen zur japanischen Ikonographie in Englisch und Deutsch, u.a. die online Fassungen von zwei Büchern der Autorin:

- Tokyo National Museum (en.)

- Kyoto National Museum (jap., en.)

- Nara National Museum (jap.)

Auch in Englisch verfügbar.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010