Denken/Sutra: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

=Was ist ein Sutra?= | =Was ist ein Sutra?= | ||

| − | Die elementarsten Texte des Buddhismus werden in der Regel als Sutra bezeichnet. | + | Die elementarsten Texte des Buddhismus werden in der Regel als Sutra bezeichnet. Zu·min·dest der Theorie nach stammen die Sutren von einem Buddha (allerdings nicht not·wendiger·weise vom his·to·rischen [[Ikonographie:Shaka|Buddha Shakyamuni]]). Sowie im [[Grundbegriffe:Buddhismus|Mahayana Buddhismus]] die Zahl der Buddhas im Lauf der Zeit immer mehr zu·ge·nommen hat, haben sich auch die Sutren ver·viel·facht und ein beinah un·über·schau·bares Maß angenommen. |

{{Textbox|width=30em|text= | {{Textbox|width=30em|text= | ||

==Vokabel== | ==Vokabel== | ||

| − | Das Wort ''sūtra'' entstammt dem Sanskrit und ist der | + | Das Wort ''sūtra'' entstammt dem Sanskrit und ist der Webe·technik ent·lehnt. Es be·deutet „Kett·faden“. Davon ab·ge·leitet ent·stand die meta·phorische Be·deu·tung „Leit·faden“, bzw. „ele·men·tare Lehr·schrift“ etc. Im Chi·ne·sischen und Ja·pa·nischen wird dafür das Schrift·zeichen {{glossar:kyou}} (Chin. ''jing'') ver·wendet, das die gleiche Grund·be·deu·tung be·sitzt und nicht nur im Bud·dhis·mus sondern bei·spiels·weise auch im Daoismus An·wen·dung findet. Ein be·rühmter, nicht-bud·dhis·tischer „Leit·faden“ ist etwa das {{glossar:Yijing|''Yi-jing''}}, eig. „Leit·faden der Orakel·kunst“, besser be·kannt als das „Buch der Wand·lungen“. Aus dem nicht-bud·dhis·tischen indischen Kon·text ist hier·zu·lande das ''Kama Sutra'', der „Leit·faden der Liebe“, am besten bekannt. |

}} | }} | ||

| − | Infolge ihrer langen Textgeschichte, die oft weit in | + | Infolge ihrer langen Textgeschichte, die oft weit in vor·schrift·liche Zeiten hin·ein·reicht, ist es zudem kaum möglich, den genauen Umfang eines be·stimmten Sutras ein·deutig ab·zu·grenzen. Meist existieren unter·schied·liche Ver·si·onen eines Textes ne·ben·ei·nan·der. Bei der Über·setzung des bud·dhis·tischen Schrift·tums ins Chinesische ent·stand ein weiterer Un·sicher·heits·faktor. Die Frage „Was ist ein Sutra?“ wird also zu·nehmend komplizierter, je ein·gehender man sich damit aus·einan·der·setzt. |

| − | Sutren gibt es in verschiedenen Formen und Längen. Ein gemeinsames formales | + | Sutren gibt es in verschiedenen Formen und Längen. Ein gemeinsames formales Merk·mal ist die Standard-Ein·leitung des Re·zi·tie·renden: „So habe ich's gehört“. Oft sind auch die Um·stände der Predigt Gegen·stand des Sutras, bevor der Buddha selbst zu Wort kommt. Viele bud·dhis·tische Sutren thema·ti·sieren also die Um·stände ihrer Ent·stehung und Ver·brei·tung, bevor sie zum eigent·lichen Kern der Bot·schaft kommen. Diese Selbst-Re·ferenziali·tät scheint ein besonderes Kenn·zeichen bud·dhis·tischer Sutren zu sein. |

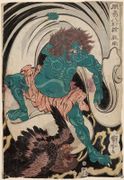

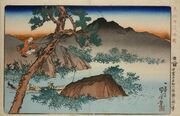

| − | Das Kopieren von Sutren galt in der gesamten Welt des | + | Das Kopieren von Sutren galt in der gesamten Welt des Bud·dhis·mus als frommes Werk, das ganz besonders dazu ge·eignet war, das eigene [[Grundbegriffe:Buddhismus Lehre|Karma]] zu ver·bessern. Dies bezog sich sowohl auf den Stifter als auch auf die Aus·führenden einer Sutren·kopie. Bud·dhis·tische Sutren wurden aus diesem Grund mit großer Sorgfalt re·produziert und auf·be·wahrt. Es ist somit kein Zu·fall, dass das unten ab·ge·bildete Bei·spiel aus der {{glossar:nara}} Zeit — eines der ältesten bis heute er·haltenen Original·do·ku·mente des ja·pa·nischen Schrift·tums — ein bud·dhis·tischer Text ist. Es handelt sich um ein Frag·ment des zu dieser Zeit äußert po·pu·lären {{glossar:kegonkyou}} (sk. ''Avatamsaka Sutra'', „Girlanden Sutra“). Im Mittel·punkt steht Buddha [[Ikonographie:Dainichi|Vairocana]], der in der Nara Zeit auch als Großer Buddha des {{glossar:toudaiji}} verewigt wurde. |

<div class="bildbox bildtext"> [[Image:kegonkyo744.jpg|link=|kegonkyo]] | <div class="bildbox bildtext"> [[Image:kegonkyo744.jpg|link=|kegonkyo]] | ||

| Zeile 20: | Zeile 20: | ||

==Lotos Sutra== | ==Lotos Sutra== | ||

| − | Das Lotos Sutra gehört zu den bekanntesten Sutren des Mahayana | + | Das Lotos Sutra gehört zu den bekanntesten Sutren des Mahayana Bud·dhis·mus. Seine geläufigste Version ist die chi·ne·sische Über·setzung durch Über·setzer·mönch Kumarajiva (343—413), die 406 fertig·gestellt wurde und auch den meisten Über·setzungen in west·liche Sprachen zu·grunde liegt. In dieser Form besteht das Sutra aus 28 Kapiteln, die sehr unter·schied·liche Themen be·handeln. Die Rahmen·hand·lung dieser Kapitel be·schreibt, wie Buddha Shakyamuni vor einer un·über·seh·baren Menge von irdischen und über·irdischen An·hängern eine Predigt hält. Im Laufe dieser Predigt kommt u.a. die Parabel vom bren·nenden Haus (Kap. 3) zur Sprache, die das Anwenden von „an·ge·mes·senen Mitteln“ (''upaya'', jap. {{glossar:houben}}) legitimiert (Kap. 2). Der Buddha wird in dieser Parabel als gütiger Vater beschrieben, der versucht, die Kinder, die sich der Gefahr nicht be·wusst sind (die un·er·leuchteten Wesen), durch Ver·spre·chungen aus dem bren·nenden Haus zu locken. Ein anderes be·rühmtes Kapitel (16) thematisiert die Lebens·länge des Buddhas und damit zugleich die bud·dhis·tische Zeiten·theorie (s. dazu [[Geschichte:Heian_Zeit|Die Reformen der Heian-Zeit]]). Das Sutra enthält aber auch Passagen, die er·läutern, warum es ein besonderes karmisches Verdienst darstellt, es — das Sutra — zu kopieren. Eines der ein·fluss·reichsten Kapitel ist Bodhisattva Avalokiteshvara (jap. {{Glossar:Kannon}}) gewidmet und dürfte mit·ver·ant·wort·lich für die besondere Popularität dieser Figur sein. |

Das Lotos Sutra heißt auf Sanskrit ''Saddharma pundarīka sūtra'', wörtlich: „Sutra der Lotosblume vom wunderbaren Dharma“, jap. entweder kurz {{glossar:hokkekyou}}, oder {{glossar:myouhourengekyou}}. Es gilt vor allem im japanischen {{glossar:tendaishuu|Tendai}} und {{glossar:Nichiren}} Buddhismus (auch {{glossar:Hokkeshuu}}) als die wichtigste buddhistische Lehrschrift überhaupt. | Das Lotos Sutra heißt auf Sanskrit ''Saddharma pundarīka sūtra'', wörtlich: „Sutra der Lotosblume vom wunderbaren Dharma“, jap. entweder kurz {{glossar:hokkekyou}}, oder {{glossar:myouhourengekyou}}. Es gilt vor allem im japanischen {{glossar:tendaishuu|Tendai}} und {{glossar:Nichiren}} Buddhismus (auch {{glossar:Hokkeshuu}}) als die wichtigste buddhistische Lehrschrift überhaupt. | ||

| Zeile 26: | Zeile 26: | ||

==Herz Sutra und Sutra der höchsten Weiheit== | ==Herz Sutra und Sutra der höchsten Weiheit== | ||

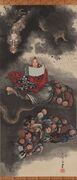

| − | Ein weiteres allgemein bekanntes Sutra ist das Herz Sutra. Es ist so kurz, dass es | + | Ein weiteres allgemein bekanntes Sutra ist das Herz Sutra. Es ist so kurz, dass es eigent·lich mehr einem Gebet gleicht und in wenigen Minuten rezitiert werden kann. Es besteht im we·sent·lichen aus einer Lehrrede des Kannon (Bodhisattva Avalokiteshvara) an Shariputra, einen Schüler des his·to·rischen Buddha. Einer der Kernsätze lautet „Form ist Leere, Leere ist Form“. Es geht also um die Philo·so·phie der Leere (skt. ''shunyata'', jap. {{glossar:mu}}), bzw. der Un·be·ständig·keit des irdischen Da·seins, die u.a. auch als bud·dhis·tischer Nihilis·mus bezeichnet wird. Für die ja·pa·nischen Anhänger des Herz Sutras steht der in·haltliche Aspekt des Textes aber selten im Vorder·grund. Das Sutra wird land·läufig in einer Mischung aus Sans·krit und Chi·ne·sisch rezitiert, die keinerlei Ähn·lich·keiten mit dem ge·sprochenen Japanisch aufweist und für Laien voll·kommen un·ver·ständlich ist. In·te·ressanter·weise ist es aber gerade in seiner japanisierten Form (also in sinisiertem Sankrit, japanisch aus·ge·sprochen) auch in west·lichen bud·dhis·tischen Kreisen populär geworden. |

<div class="largebox bildbox bildtext">[[Image:hannyakyo_koya.jpg|link=|hannya kyo]] | <div class="largebox bildbox bildtext">[[Image:hannyakyo_koya.jpg|link=|hannya kyo]] | ||

| Zeile 32: | Zeile 32: | ||

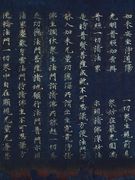

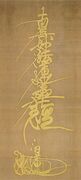

Abschrift des Daihannya-kyō in Goldtinte auf blauem Grund. <br /> Heian-Zeit, Kongobu-ji, Berg Kōya.<br /> Bild: ''Kōbō Daishi Kūkai and the Sacred Treasures of Mount Kōya'' (2003), Abb. 28. | Abschrift des Daihannya-kyō in Goldtinte auf blauem Grund. <br /> Heian-Zeit, Kongobu-ji, Berg Kōya.<br /> Bild: ''Kōbō Daishi Kūkai and the Sacred Treasures of Mount Kōya'' (2003), Abb. 28. | ||

</div> | </div> | ||

| − | Das Herz Sutra ist Teil einer ganzen | + | Das Herz Sutra ist Teil einer ganzen Sutren·text·gruppe zur Doktrin der höchsten Weis·heit (Prajnaparamita, jap. {{glossar:hannyaharamitta}}). Es existieren unter·schied·lich lange Samm·lungen dieser Text·gruppe. Eine der aus·führ·lichsten Fas·sungen, das ''Da bore boluomidou jing'' (jap. {{glossar:hannyaharamittakyou}}) existiert heute in Form einer chi·ne·sischen Über·setzung durch den Pilger·mönch {{glossar:Xuanzang}} aus den Jahren 660—663 und umfasst ca. 600 Einzel·texte, darunter das Herz Sutra oder das ebenfalls bekannte sog. Daimant Sutra. |

{{Linkbox|ue=Weiterführende Informationen|text= | {{Linkbox|ue=Weiterführende Informationen|text= | ||

{{Literatur:Watson_1993}} | {{Literatur:Watson_1993}} | ||

| − | * [http://www.buddhanet.net/e-learning/heartstr.htm Heart-Sutra], Buddha Dharma Education Association (en.)<br/>Das Herz Sutra in englischer Übersetzung, buddhistisch- | + | * [http://www.buddhanet.net/e-learning/heartstr.htm Heart-Sutra], Buddha Dharma Education Association (en.)<br/>Das Herz Sutra in englischer Übersetzung, buddhistisch-theo·logisch kommentiert auf ''[http://www.buddhanet.net/index.html Buddha-Net]''. |

* [http://www.sacred-texts.com/bud/lotus/index.htm Saddharma pundarika or, The Lotus of the True Law]<br/>Online Version der ersten englischen Übersetzung von H. Kern, 1884. | * [http://www.sacred-texts.com/bud/lotus/index.htm Saddharma pundarika or, The Lotus of the True Law]<br/>Online Version der ersten englischen Übersetzung von H. Kern, 1884. | ||

|update= Aug. 2010| | |update= Aug. 2010| | ||

Version vom 12. September 2010, 14:17 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Denken/Sutra.

Was ist ein Sutra?

Die elementarsten Texte des Buddhismus werden in der Regel als Sutra bezeichnet. Zu·min·dest der Theorie nach stammen die Sutren von einem Buddha (allerdings nicht not·wendiger·weise vom his·to·rischen Buddha Shakyamuni). Sowie im Mahayana Buddhismus die Zahl der Buddhas im Lauf der Zeit immer mehr zu·ge·nommen hat, haben sich auch die Sutren ver·viel·facht und ein beinah un·über·schau·bares Maß angenommen.

Vokabel

Das Wort sūtra entstammt dem Sanskrit und ist der Webe·technik ent·lehnt. Es be·deutet „Kett·faden“. Davon ab·ge·leitet ent·stand die meta·phorische Be·deu·tung „Leit·faden“, bzw. „ele·men·tare Lehr·schrift“ etc. Im Chi·ne·sischen und Ja·pa·nischen wird dafür das Schrift·zeichen (Chin. jing) ver·wendet, das die gleiche Grund·be·deu·tung be·sitzt und nicht nur im Bud·dhis·mus sondern bei·spiels·weise auch im Daoismus An·wen·dung findet. Ein be·rühmter, nicht-bud·dhis·tischer „Leit·faden“ ist etwa das„Buch/Leitfaden der Wandlungen“ (chin. Klassiker); jap. Ekikyō

Der Begriff „Yijing“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, eig. „Leit·faden der Orakel·kunst“, besser be·kannt als das „Buch der Wand·lungen“. Aus dem nicht-bud·dhis·tischen indischen Kon·text ist hier·zu·lande das Kama Sutra, der „Leit·faden der Liebe“, am besten bekannt.

Infolge ihrer langen Textgeschichte, die oft weit in vor·schrift·liche Zeiten hin·ein·reicht, ist es zudem kaum möglich, den genauen Umfang eines be·stimmten Sutras ein·deutig ab·zu·grenzen. Meist existieren unter·schied·liche Ver·si·onen eines Textes ne·ben·ei·nan·der. Bei der Über·setzung des bud·dhis·tischen Schrift·tums ins Chinesische ent·stand ein weiterer Un·sicher·heits·faktor. Die Frage „Was ist ein Sutra?“ wird also zu·nehmend komplizierter, je ein·gehender man sich damit aus·einan·der·setzt.

Sutren gibt es in verschiedenen Formen und Längen. Ein gemeinsames formales Merk·mal ist die Standard-Ein·leitung des Re·zi·tie·renden: „So habe ich's gehört“. Oft sind auch die Um·stände der Predigt Gegen·stand des Sutras, bevor der Buddha selbst zu Wort kommt. Viele bud·dhis·tische Sutren thema·ti·sieren also die Um·stände ihrer Ent·stehung und Ver·brei·tung, bevor sie zum eigent·lichen Kern der Bot·schaft kommen. Diese Selbst-Re·ferenziali·tät scheint ein besonderes Kenn·zeichen bud·dhis·tischer Sutren zu sein.

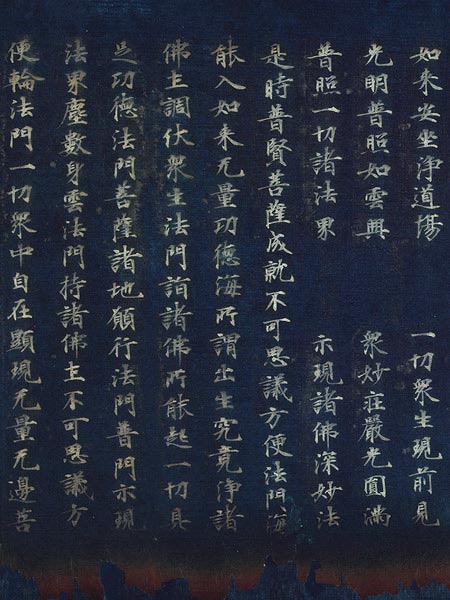

Das Kopieren von Sutren galt in der gesamten Welt des Bud·dhis·mus als frommes Werk, das ganz besonders dazu ge·eignet war, das eigene Karma zu ver·bessern. Dies bezog sich sowohl auf den Stifter als auch auf die Aus·führenden einer Sutren·kopie. Bud·dhis·tische Sutren wurden aus diesem Grund mit großer Sorgfalt re·produziert und auf·be·wahrt. Es ist somit kein Zu·fall, dass das unten ab·ge·bildete Bei·spiel aus der

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

Zeit — eines der ältesten bis heute er·haltenen Original·do·ku·mente des ja·pa·nischen Schrift·tums — ein bud·dhis·tischer Text ist. Es handelt sich um ein Frag·ment des zu dieser Zeit äußert po·pu·lären

Avatamsaka Sutra bzw. Blütenkranz Sutra

Der Begriff „Kegon-kyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(sk. Avatamsaka Sutra, „Girlanden Sutra“). Im Mittel·punkt steht Buddha Vairocana, der in der Nara Zeit auch als Großer Buddha des

Tempel des Großen Buddha von Nara; wtl. Großer Ost-Tempel

Der Begriff „Tōdaiji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

verewigt wurde.

Fragment einer Abschrift des Avatamsaka Sutras (Kegon-kyō) aus dem Jahr 744. Silbertinte auf Indigopapier.

Bildquelle: Metropolitan Museum of Art [2010/8]

Lotos Sutra

Das Lotos Sutra gehört zu den bekanntesten Sutren des Mahayana Bud·dhis·mus. Seine geläufigste Version ist die chi·ne·sische Über·setzung durch Über·setzer·mönch Kumarajiva (343—413), die 406 fertig·gestellt wurde und auch den meisten Über·setzungen in west·liche Sprachen zu·grunde liegt. In dieser Form besteht das Sutra aus 28 Kapiteln, die sehr unter·schied·liche Themen be·handeln. Die Rahmen·hand·lung dieser Kapitel be·schreibt, wie Buddha Shakyamuni vor einer un·über·seh·baren Menge von irdischen und über·irdischen An·hängern eine Predigt hält. Im Laufe dieser Predigt kommt u.a. die Parabel vom bren·nenden Haus (Kap. 3) zur Sprache, die das Anwenden von „an·ge·mes·senen Mitteln“ (upaya, jap.

geschicktes Mittel; skt. upāya

Der Begriff „hōben“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) legitimiert (Kap. 2). Der Buddha wird in dieser Parabel als gütiger Vater beschrieben, der versucht, die Kinder, die sich der Gefahr nicht be·wusst sind (die un·er·leuchteten Wesen), durch Ver·spre·chungen aus dem bren·nenden Haus zu locken. Ein anderes be·rühmtes Kapitel (16) thematisiert die Lebens·länge des Buddhas und damit zugleich die bud·dhis·tische Zeiten·theorie (s. dazu Die Reformen der Heian-Zeit). Das Sutra enthält aber auch Passagen, die er·läutern, warum es ein besonderes karmisches Verdienst darstellt, es — das Sutra — zu kopieren. Eines der ein·fluss·reichsten Kapitel ist Bodhisattva Avalokiteshvara (jap.

auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

Der Begriff „Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) gewidmet und dürfte mit·ver·ant·wort·lich für die besondere Popularität dieser Figur sein.

Das Lotos Sutra heißt auf Sanskrit Saddharma pundarīka sūtra, wörtlich: „Sutra der Lotosblume vom wunderbaren Dharma“, jap. entweder kurz

Lotos Sutra; skt. Saddharma pundarika sutra; jap. auch Hokkekyō oder Myōhō renge kyō; zählt zu den einflussreichsten Texten des Mahayana-Buddhismus, älteste Fassungen dürften im ersten Jh. v.u.Z. entstanden sein.

Der Begriff „Hoke-kyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, oder

Lotos Sutra (des Wunderbaren Dharma), skt. Saddharma-pundarīka-sūtra (jap. auch Hoke-kyō)

Der Begriff „Myōhō renge kyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

. Es gilt vor allem im japanischen

Der Begriff „Tendai-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

und

1222–1282; Begründer des Nichiren Buddhismus

Der Begriff „Nichiren“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Buddhismus (auch

) als die wichtigste buddhistische Lehrschrift überhaupt.

Herz Sutra und Sutra der höchsten Weiheit

Ein weiteres allgemein bekanntes Sutra ist das Herz Sutra. Es ist so kurz, dass es eigent·lich mehr einem Gebet gleicht und in wenigen Minuten rezitiert werden kann. Es besteht im we·sent·lichen aus einer Lehrrede des Kannon (Bodhisattva Avalokiteshvara) an Shariputra, einen Schüler des his·to·rischen Buddha. Einer der Kernsätze lautet „Form ist Leere, Leere ist Form“. Es geht also um die Philo·so·phie der Leere (skt. shunyata, jap.

wtl. „nichts“, Leere; im Buddhismus ein wichtiges philosophisches Konzept

Der Begriff „mu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

), bzw. der Un·be·ständig·keit des irdischen Da·seins, die u.a. auch als bud·dhis·tischer Nihilis·mus bezeichnet wird. Für die ja·pa·nischen Anhänger des Herz Sutras steht der in·haltliche Aspekt des Textes aber selten im Vorder·grund. Das Sutra wird land·läufig in einer Mischung aus Sans·krit und Chi·ne·sisch rezitiert, die keinerlei Ähn·lich·keiten mit dem ge·sprochenen Japanisch aufweist und für Laien voll·kommen un·ver·ständlich ist. In·te·ressanter·weise ist es aber gerade in seiner japanisierten Form (also in sinisiertem Sankrit, japanisch aus·ge·sprochen) auch in west·lichen bud·dhis·tischen Kreisen populär geworden.

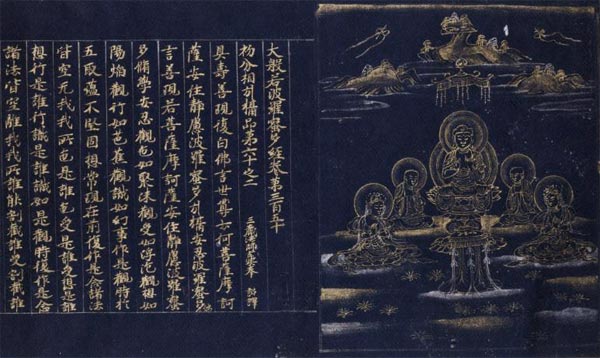

Abschrift des Daihannya-kyō in Goldtinte auf blauem Grund.

Heian-Zeit, Kongobu-ji, Berg Kōya.

Bild: Kōbō Daishi Kūkai and the Sacred Treasures of Mount Kōya (2003), Abb. 28.

Das Herz Sutra ist Teil einer ganzen Sutren·text·gruppe zur Doktrin der höchsten Weis·heit (Prajnaparamita, jap.

„vollkommene Weisheit“, abgeleitet von skt. prajnaparamita

Der Begriff „hannyaharamitta“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

). Es existieren unter·schied·lich lange Samm·lungen dieser Text·gruppe. Eine der aus·führ·lichsten Fas·sungen, das Da bore boluomidou jing (jap.

„Sutra der vollkommenen Weiheit“

Der Begriff „Hannyaharamitta-kyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

) existiert heute in Form einer chi·ne·sischen Über·setzung durch den Pilger·mönch

602–664; berühmter chin. Pilgermönch und buddh. Gelehrter; Autor eines einflussreichen Reiseberichts über das buddhistische Indien, der später als „Reise nach dem Westen“ in einen Roman gefasst wurde

Der Begriff „Xuanzang“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

aus den Jahren 660—663 und umfasst ca. 600 Einzel·texte, darunter das Herz Sutra oder das ebenfalls bekannte sog. Daimant Sutra.

Weiterführende Informationen

- Heart-Sutra, Buddha Dharma Education Association (en.)

Das Herz Sutra in englischer Übersetzung, buddhistisch-theo·logisch kommentiert auf Buddha-Net. - Saddharma pundarika or, The Lotus of the True Law

Online Version der ersten englischen Übersetzung von H. Kern, 1884.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

Ende des Kapitels "Texte und Lehren"