Denken/Himmelskunde: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

| Himmelskunde und Himmelsdeutung | | Himmelskunde und Himmelsdeutung | ||

}} | }} | ||

| + | {{fl|H}}immelskunde ({{g|tenmon}}) war im alten Japan eine bedeutende, proto-wissenschaftliche Kunst, die sowohl zur Zeitmessung als auch zur Vorhersage der Zukunft herangezogen wurde. Das auf der Himmelskunde beruhende Kalenderwesen war seit dem Altertum ein Privileg des kaiserlichen Hofes und blieb auch in Zeiten der politischen Bedeutungslosigkeit des Tennō weitgehend in kaiserlicher Hand. Die eigentlichen Berechnungen wurden aber natürlich von Spezialisten vorgenommen und folgten den Prinzipien der chinesischen [[Denken/Yin und Yang|Naturphilosophie]]. Überraschenderweise findet man aber gerade auf diesem Gebiet auch Gemeinsamkeiten mit der antiken europäischen Himmelskunde. | ||

| + | |||

| + | == Primat des Nordens == | ||

| + | |||

| + | Im alten China sah man den Himmelsnordpol als Zentrum des gesamten Universums an. Er wurde als das „Große Äußerste“ ({{g|taiji}}) bezeichnet, aus dem sich alle Materie bildete. Mitunter wurde er auch als Palast gedeutet, um den die anderen Sterne gleichsam als Untertanen ihre ewig gleichen Kreise drehen. Insofern lag es nahe, den Kaiser mit dem Himmelsnordpol zu identifizieren. Bezeichnungen wie „Sohn des Himmels“ ({{g|tianzi}}, China) oder „Himmelsherrscher“ ({{g|tennou|''tennō''}}, Japan) leiten sich von diesem Symbolismus ebenso ab wie der Brauch, den Palast des Kaisers im Norden der Hauptstadt zu errichten, den man u.a. in der Tang-zeitlichen Hauptstadt Changan, in Nara und in Kyōto verwirklicht findet. | ||

| + | |||

| + | {{textbox| text= | ||

| + | === Astronomische Voraussetzungen === | ||

| + | Aus Sicht der Erde rotieren die Sterne des Nachthimmels innerhalb von 24 Stunden um einen Fixpunkt: Auf der nördlichen Hemisphäre um den sogenannten Himmelsnordpol, auf der Südhalbkugel um den Himmelssüdpol. Heute weiß man, dass die scheinbare Rotation des Sternenhimmels durch die Drehung der Erde um die eigene Achse hervorgerufen wird. Die Himmelspole liegen genau dort, wo die verlängerte Erdachse das „Himmelsgewölbe“ durchstoßen würde. Der diesem Punkt am nächsten gelegene Stern ist der Polarstern.<!-- | ||

| + | --><ref>Gegenwärtig ist dieser Punkt auf der nördlichen Halbkugel mehr oder weniger identisch mit dem hellsten Stern im Sternbild des Kleinen Wagens (dem äußersten Stern an der Deichsel), der daher auch als Polarstern bezeichnet wird. In Folge der sogenannten Präzession (einer sehr langsamen, kreiselartigen Verschiebung der Erdachse) lag der Himmelsnordpol allerdings vor etwa 2000 Jahren in der Nähe des Kochab, einem Stern am anderen Ende des Kleinen Wagens.</ref> | ||

| + | }} | ||

| + | |||

| + | ===Der Nördliche Schöpflöffel=== | ||

| + | |||

| + | Das charakteristischste und am deutlichsten erkennbare Sternbild der nördlichen Hemisphäre ist der Große Wagen. Er besteht aus sieben verhältnismäßig hellen Sternen und befindet sich nicht allzu weit vom Himmelsnordpol entfernt. Daher wird das Sternbild auch mit dem Norden selbst gleichgesetzt. In Ostasien wird das Sternbild als „Nördlicher Schöpflöffel“ ({{g|hokuto}}) bezeichnet. Ähnlich wie der Polarstern selbst wurde auch das Sternbild des Nördlichen Schöpflöffels mit bestimmten Gottheiten assoziiert und in den Mittelpunkt eigener Kulte gestellt. Neben Sonne und Mond stellt das Sternbild das wichtigste dem Himmel entnommene Symbol dar, das sowohl in der religiösen als auch in der politischen Ikonographie (Symbol des Herrschers) zur Anwendung kommt. | ||

| + | |||

| + | == Planeten und Wochentage== | ||

| + | |||

| + | Planeten sind jene Himmelskörper, die aus der scheinbar fest gefügten Architektur der Sterne ausbrechen, und eigene Bahnen ziehen. In der europäischen Antike kannte man „Sieben Planeten“, nämlich Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. Sie wurden u.a. zur Einteilung der Wochentage herangezogen. Fast alle europäischen Sprachen benennen und reihen ihre Wochentage nach diesem Schema (auch wenn im Deutschen Mars zu Odin, Jupiter zum Donner und Venus zu Freia wurden). | ||

| + | |||

| + | In Japan wird die Sieben-Tage-Woche erst seit der Einführung des westlichen Kalenders (1873) allgemein anerkannt. Wie im Westen gibt es einen „Sonnen-“ und einen „Mond-Tag“, die restlichen Wochentagsnamen lauten allerdings: „Feuer-, Wasser-, Holz-, Metall- und Erd-Tag“. In Japan dienen somit keine in den Himmel projizierten Götter, sondern {{g|yinyang|Yin und Yang }} (Mond und Sonne) sowie die Fünf Wandlungsphasen ({{g|gogyou}} = Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser) zur Markierung der Zeit. | ||

| + | |||

| + | Tatsächlich besteht aber eine erstaunliche Übereinstimmung in diesen Benennungen. Die Fünf Phasen wurden nämlich traditionellerweise auch zur Bezeichnung der fünf am Nachthimmel sichtbaren Planeten herangezogen: der Mars wurde wegen seiner rötlichen Färbung dem Feuer zugeordnet, und heißt in Ostasien daher „Feuerstern“, der Merkur ist der „Wasserstern“, der Jupiter der „Holzstern“, die Venus der „Metallstern“ und der Saturn der „Erdstern“. Das japanische Wochentag-System orientiert sich also ebenfalls an den „Sieben Planeten“ und zählt sie in der gleichen Reihenfolge auf wie die Europäer seit der Antike. | ||

| + | |||

| + | Tatsächlich war das Sieben-Tage-Wochen Prinzip bereits im alten China bekannt, wurde aber von anderen Zeiteinteilungen, etwa dem Sechziger-Zyklus ({{g|kanshi}}), in den Hintergrund gedrängt. Beide, das europäische wie das ostasiatische Wochensystem, besitzen also einen gemeinsamen Ursprung. In Japan soll die Kenntnis der chinesischen Sieben-Tage-Woche auf den Mönch {{g|kuukai}} zurückgehen, der entsprechende Schriften Anfang des neunten Jahrhunderts von seiner Chinareise mitbrachte. | ||

| + | |||

| + | Auch China verwendet heute die Sieben-Tage-Woche, doch hat sich die alte Konvention, die Wochentage nach Yin Yang und den Fünf Phasen abzuzählen, interessanterweise nicht durchgesetzt. Während sie in Japan zum Standard wurde, zählt man in China die Wochentage heute einfach numerisch ab. | ||

| + | |||

| + | == Tierkreiszeichen == | ||

| − | |||

| − | |||

{{Sidebox3 | {{Sidebox3 | ||

| sidepage=Kalender | | sidepage=Kalender | ||

| Zeile 10: | Zeile 37: | ||

| rh= auto | | rh= auto | ||

| Kalenderwesen | | Kalenderwesen | ||

| − | }} | + | }} |

| − | |||

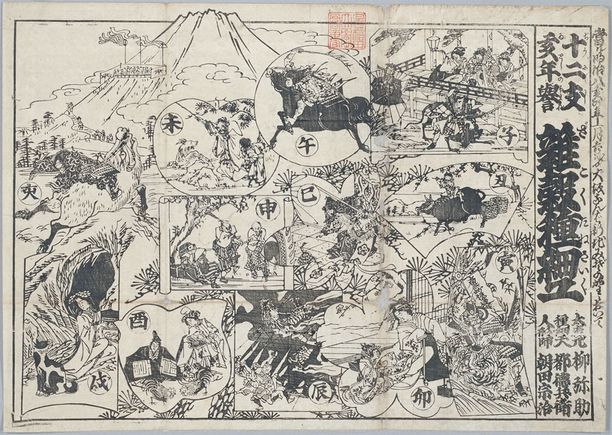

| − | = | + | Ähnlich wie in Europa und dem Vorderen Orient stößt man auch in Ostasien auf zwölf Tierkreiszeichen ({{g|juunishi}}), die zur Einteilung des Raums, der Zeit und schließlich auch zur horoskopischen Vorhersage von menschlichen Schicksalen verwendet werden. Es handelt sich dabei in Ostasien um folgende Tiere: |

| + | <p style="text-align:center"> Ratte (Maus), Ochse (Büffel, Rind), Tiger, Hase, Drache, Schlange,<br>Pferd, Ziege (Schaf), Affe, Hahn, Hund, Eber (Schwein)</p> | ||

| − | + | {{w500|rh=348|w=520|left=-10|top=-10 | |

| − | + | |junishi_meiji.jpg | |

| − | + | |Die Zwölf Tiere des chinesischen Kalenders | |

| − | + | | caption= Darstel·lung aus der Meiji-Zeit (1875) | |

| − | + | | ref= 1 | |

| − | + | }} | |

| − | + | Die Rolle dieser Tiere für die Zeitmessung und das chinesische Horoskop wird auf der Spezialseite {{showTitel|Denken/Yin und Yang/Kalender}} näher erläutert. | |

{{Sidebox3 | {{Sidebox3 | ||

| Zeile 31: | Zeile 58: | ||

}} | }} | ||

| − | + | Selten aber doch gibt es auch Abbildungen der hierzulande bekannten Tierkreiszeichen. Wie auf der Spezialseite {{showTitel|Denken/Himmelskunde/Astrologie}} genauer ausgeführt, wurden die Tierkreiszeichen aus dem Westen des eurasiatischen Kontinents offenbar — ähnlich wie die Wochentage — durch den esoterischen Buddhismus in Japan bekannt gemacht. | |

| + | |||

{{ThisWay|Denken/Sutra}} | {{ThisWay|Denken/Sutra}} | ||

| − | {{Verweise | + | {{Verweise}} |

Version vom 7. März 2021, 23:00 Uhr

Vorlage:Flimmelskunde (tenmon [tenmon (jap.) 天文 Himmelskunde, proto-wissenschaftliche Astronomie]) war im alten Japan eine bedeutende, proto-wissenschaftliche Kunst, die sowohl zur Zeitmessung als auch zur Vorhersage der Zukunft herangezogen wurde. Das auf der Himmelskunde beruhende Kalenderwesen war seit dem Altertum ein Privileg des kaiserlichen Hofes und blieb auch in Zeiten der politischen Bedeutungslosigkeit des Tennō weitgehend in kaiserlicher Hand. Die eigentlichen Berechnungen wurden aber natürlich von Spezialisten vorgenommen und folgten den Prinzipien der chinesischen Naturphilosophie. Überraschenderweise findet man aber gerade auf diesem Gebiet auch Gemeinsamkeiten mit der antiken europäischen Himmelskunde.

Primat des Nordens

Im alten China sah man den Himmelsnordpol als Zentrum des gesamten Universums an. Er wurde als das „Große Äußerste“ (taiji [taiji (chin.) 太極 Urmaterie, wtl. das Große Äußerste]) bezeichnet, aus dem sich alle Materie bildete. Mitunter wurde er auch als Palast gedeutet, um den die anderen Sterne gleichsam als Untertanen ihre ewig gleichen Kreise drehen. Insofern lag es nahe, den Kaiser mit dem Himmelsnordpol zu identifizieren. Bezeichnungen wie „Sohn des Himmels“ (tianzi [tianzi (chin.) 天子 Titel des chinesischen Kaisers], China) oder „Himmelsherrscher“ (tennō [Tennō (jap.) 天皇 jap. „Kaiser“-Titel, wtl. Herrscher des Himmels], Japan) leiten sich von diesem Symbolismus ebenso ab wie der Brauch, den Palast des Kaisers im Norden der Hauptstadt zu errichten, den man u.a. in der Tang-zeitlichen Hauptstadt Changan, in Nara und in Kyōto verwirklicht findet.

Astronomische Voraussetzungen

Aus Sicht der Erde rotieren die Sterne des Nachthimmels innerhalb von 24 Stunden um einen Fixpunkt: Auf der nördlichen Hemisphäre um den sogenannten Himmelsnordpol, auf der Südhalbkugel um den Himmelssüdpol. Heute weiß man, dass die scheinbare Rotation des Sternenhimmels durch die Drehung der Erde um die eigene Achse hervorgerufen wird. Die Himmelspole liegen genau dort, wo die verlängerte Erdachse das „Himmelsgewölbe“ durchstoßen würde. Der diesem Punkt am nächsten gelegene Stern ist der Polarstern.1

Der Nördliche Schöpflöffel

Das charakteristischste und am deutlichsten erkennbare Sternbild der nördlichen Hemisphäre ist der Große Wagen. Er besteht aus sieben verhältnismäßig hellen Sternen und befindet sich nicht allzu weit vom Himmelsnordpol entfernt. Daher wird das Sternbild auch mit dem Norden selbst gleichgesetzt. In Ostasien wird das Sternbild als „Nördlicher Schöpflöffel“ (hokuto [hokuto (jap.) 北斗 Sternbild des Großen Wagens (chin. Nördlicher Schöpflöffel)]) bezeichnet. Ähnlich wie der Polarstern selbst wurde auch das Sternbild des Nördlichen Schöpflöffels mit bestimmten Gottheiten assoziiert und in den Mittelpunkt eigener Kulte gestellt. Neben Sonne und Mond stellt das Sternbild das wichtigste dem Himmel entnommene Symbol dar, das sowohl in der religiösen als auch in der politischen Ikonographie (Symbol des Herrschers) zur Anwendung kommt.

Planeten und Wochentage

Planeten sind jene Himmelskörper, die aus der scheinbar fest gefügten Architektur der Sterne ausbrechen, und eigene Bahnen ziehen. In der europäischen Antike kannte man „Sieben Planeten“, nämlich Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. Sie wurden u.a. zur Einteilung der Wochentage herangezogen. Fast alle europäischen Sprachen benennen und reihen ihre Wochentage nach diesem Schema (auch wenn im Deutschen Mars zu Odin, Jupiter zum Donner und Venus zu Freia wurden).

In Japan wird die Sieben-Tage-Woche erst seit der Einführung des westlichen Kalenders (1873) allgemein anerkannt. Wie im Westen gibt es einen „Sonnen-“ und einen „Mond-Tag“, die restlichen Wochentagsnamen lauten allerdings: „Feuer-, Wasser-, Holz-, Metall- und Erd-Tag“. In Japan dienen somit keine in den Himmel projizierten Götter, sondern (Mond und Sonne) sowie die Fünf Wandlungsphasen (gogyō [gogyō (jap.) 五行 Fünf Wandlungsphasen; Prinzip der chin. Naturphilosophie] = Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser) zur Markierung der Zeit.

Tatsächlich besteht aber eine erstaunliche Übereinstimmung in diesen Benennungen. Die Fünf Phasen wurden nämlich traditionellerweise auch zur Bezeichnung der fünf am Nachthimmel sichtbaren Planeten herangezogen: der Mars wurde wegen seiner rötlichen Färbung dem Feuer zugeordnet, und heißt in Ostasien daher „Feuerstern“, der Merkur ist der „Wasserstern“, der Jupiter der „Holzstern“, die Venus der „Metallstern“ und der Saturn der „Erdstern“. Das japanische Wochentag-System orientiert sich also ebenfalls an den „Sieben Planeten“ und zählt sie in der gleichen Reihenfolge auf wie die Europäer seit der Antike.

Tatsächlich war das Sieben-Tage-Wochen Prinzip bereits im alten China bekannt, wurde aber von anderen Zeiteinteilungen, etwa dem Sechziger-Zyklus (kanshi [kanshi (jap.) 干支 Sechzigerzyklus des traditionellen Kalenders, wtl. Himmelsstämme (干) und Erdzweige (支)]), in den Hintergrund gedrängt. Beide, das europäische wie das ostasiatische Wochensystem, besitzen also einen gemeinsamen Ursprung. In Japan soll die Kenntnis der chinesischen Sieben-Tage-Woche auf den Mönch Kūkai [Kūkai (jap.) 空海 774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi] zurückgehen, der entsprechende Schriften Anfang des neunten Jahrhunderts von seiner Chinareise mitbrachte.

Auch China verwendet heute die Sieben-Tage-Woche, doch hat sich die alte Konvention, die Wochentage nach Yin Yang und den Fünf Phasen abzuzählen, interessanterweise nicht durchgesetzt. Während sie in Japan zum Standard wurde, zählt man in China die Wochentage heute einfach numerisch ab.

Tierkreiszeichen

Ähnlich wie in Europa und dem Vorderen Orient stößt man auch in Ostasien auf zwölf Tierkreiszeichen (jūni shi [jūni shi (jap.) 十二支 Zwölf Erdzweige (chin. Tierkreiszeichen)]), die zur Einteilung des Raums, der Zeit und schließlich auch zur horoskopischen Vorhersage von menschlichen Schicksalen verwendet werden. Es handelt sich dabei in Ostasien um folgende Tiere:

Ratte (Maus), Ochse (Büffel, Rind), Tiger, Hase, Drache, Schlange,

Pferd, Ziege (Schaf), Affe, Hahn, Hund, Eber (Schwein)

Die Rolle dieser Tiere für die Zeitmessung und das chinesische Horoskop wird auf der Spezialseite Der traditionelle Kalender näher erläutert.

Selten aber doch gibt es auch Abbildungen der hierzulande bekannten Tierkreiszeichen. Wie auf der Spezialseite Westliche Astrologie im vormodernen Japan genauer ausgeführt, wurden die Tierkreiszeichen aus dem Westen des eurasiatischen Kontinents offenbar — ähnlich wie die Wochentage — durch den esoterischen Buddhismus in Japan bekannt gemacht.

Verweise

Verwandte Themen

Fußnoten

- ↑ Gegenwärtig ist dieser Punkt auf der nördlichen Halbkugel mehr oder weniger identisch mit dem hellsten Stern im Sternbild des Kleinen Wagens (dem äußersten Stern an der Deichsel), der daher auch als Polarstern bezeichnet wird. In Folge der sogenannten Präzession (einer sehr langsamen, kreiselartigen Verschiebung der Erdachse) lag der Himmelsnordpol allerdings vor etwa 2000 Jahren in der Nähe des Kochab, einem Stern am anderen Ende des Kleinen Wagens.

Bilder

- ^ Die Tierkreiszeichen des chinesischen Kalenderwesens.

Meiji-Zeit, 1875. Waseda University Library.

Glossar

- Fukurokuju 福禄寿 ^ Glücksgott, Gott des Langen Lebens