Mythen/Symboltiere/Drei Affen: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 12: | Zeile 12: | ||

|text= | |text= | ||

===Sanshi=== | ===Sanshi=== | ||

| − | |||

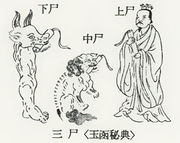

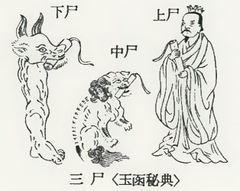

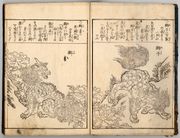

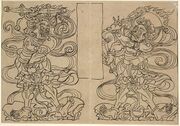

„Drei Würmer“ ist die in der west·lichen Lite·ratur gän·gige Über·set·zung für jap. {{Glossar:Sanshi}}. Der Zei·chen·be·deu·tung nach han·delt es sich je·doch um drei Leich·name 尸 oder um drei Leich·nams-Wür·mer (''san·shi no mu·shi''), wobei ''mushi'' so·wohl Kriech·tiere als auch In·sek·ten be·zeich·net und daher nicht un·be·dingt „Wurm“, son·dern eher „Ge·würm“ oder „Getier“ be·deu·tet. Die ent·spre·chen·den Geist·we·sen ha·ben aber, so sie über·haupt näher be·schrie·ben wer·den, ganz ei·gen·artige Ge·stal·ten, näm·lich die eines dao·is·ti·schen Wei·sen („Ober·wurm“, sitzt im Kopf), eines Löwen („Mittel·wurm“, im Brust·raum) und eines mensch·li·chen Beins mit Rin·der·kopf („Unter·wurm“, im Unter·leib). Alle drei ha·ben außer·dem je·weils eine Schrift·rolle bei sich, was ihre Funk·tion als Pro·to·koll·füh·rer unter·streicht. | „Drei Würmer“ ist die in der west·lichen Lite·ratur gän·gige Über·set·zung für jap. {{Glossar:Sanshi}}. Der Zei·chen·be·deu·tung nach han·delt es sich je·doch um drei Leich·name 尸 oder um drei Leich·nams-Wür·mer (''san·shi no mu·shi''), wobei ''mushi'' so·wohl Kriech·tiere als auch In·sek·ten be·zeich·net und daher nicht un·be·dingt „Wurm“, son·dern eher „Ge·würm“ oder „Getier“ be·deu·tet. Die ent·spre·chen·den Geist·we·sen ha·ben aber, so sie über·haupt näher be·schrie·ben wer·den, ganz ei·gen·artige Ge·stal·ten, näm·lich die eines dao·is·ti·schen Wei·sen („Ober·wurm“, sitzt im Kopf), eines Löwen („Mittel·wurm“, im Brust·raum) und eines mensch·li·chen Beins mit Rin·der·kopf („Unter·wurm“, im Unter·leib). Alle drei ha·ben außer·dem je·weils eine Schrift·rolle bei sich, was ihre Funk·tion als Pro·to·koll·füh·rer unter·streicht. | ||

| + | {{w500 | rw=200 | rh=140 | ||

| + | | sanshi.jpg | ||

| + | }} | ||

}} | }} | ||

Gemäß der traditionellen chine·si·schen Me·di·zin, die bis zum Be·ginn der Mo·der·ne auch in Japan all·ge·mein prak·ti·ziert wurde, wird der mensch·liche Kör·per von einer Un·zahl an Geis·tern oder „Seelen“ be·völ·kert, die gute oder schlech·te Ein·flüs·se auf das kör·per·liche Befin·den haben. In man·chen Fäl·len schei·nen die·se Geis·ter oder See·len durch·aus eine ei·gen·stän·dige physi·sche Exis·tenz zu ha·ben und sind in·so·fer·ne weni·ger mit trans·zen·den·ten We·sen als zum Bei·spiel mit Bak·te·rien zu ver·glei·chen. Zu die·sen Bak·te·rien-ähn·li·chen Geis·ter·we·sen zäh·len die so·ge·nann·ten „Drei Wür·mer“. Sie ha·ben einen di·rek·ten Ein·fluss auf die dem Men·schen zuge·dachte Le·bens·spanne. | Gemäß der traditionellen chine·si·schen Me·di·zin, die bis zum Be·ginn der Mo·der·ne auch in Japan all·ge·mein prak·ti·ziert wurde, wird der mensch·liche Kör·per von einer Un·zahl an Geis·tern oder „Seelen“ be·völ·kert, die gute oder schlech·te Ein·flüs·se auf das kör·per·liche Befin·den haben. In man·chen Fäl·len schei·nen die·se Geis·ter oder See·len durch·aus eine ei·gen·stän·dige physi·sche Exis·tenz zu ha·ben und sind in·so·fer·ne weni·ger mit trans·zen·den·ten We·sen als zum Bei·spiel mit Bak·te·rien zu ver·glei·chen. Zu die·sen Bak·te·rien-ähn·li·chen Geis·ter·we·sen zäh·len die so·ge·nann·ten „Drei Wür·mer“. Sie ha·ben einen di·rek·ten Ein·fluss auf die dem Men·schen zuge·dachte Le·bens·spanne. | ||

Version vom 5. September 2014, 17:30 Uhr

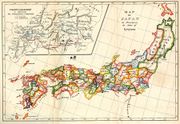

Tempel-Schreinanlage im Norden der Kantō-Ebene, Präf. Tochigi; beherbergt u.a. den Tōshō-gū Schrein

Der Begriff „Nikkō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

, der Schrein in dem Shogun

Der Begriff „Tokugawa Ieyasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ver·göttlicht wurde, zählt zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten Japans und die Drei Weisen Affen zählen zu den be·rühm·testen Sehens·würdig·keiten von Nikkō. Wie aber fanden diese Affen Eingang in das Mauso·leum eines der mäch·tigsten Herr·scher der gesam·ten japa·nischen Ge·schichte? Und aus welchem Grund halten sie sich Augen, Mund und Ohren zu? Und wieso findet man man die Drei Affen bei auf·merk·samer Be·trach·tung auch an zahl·rei·chen volks·tüm·lichen Stein·monu·menten, die kaum beachtet in den Area·len von Tem·peln und Schreinen, am Rande von Fried·höfen oder in der freien Natur an·zu·tref·fen sind? Die Ant·wort auf der·ar·tige Fragen dürfte in einem eigen·arti·gen Kult zu finden sein, der heute selbst in Japan kaum mehr be·kannt ist, in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit je·doch jedem geläufig war: der

Kōshin-Glauben, ein ursprünglich aus dem Daoismus stammender Kult zur Verlängerung des Lebens

Der Begriff „kōshin shinkō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

-Glaube. Um diesen Glauben zu erklären, ist ein kurzer Exkurs in die tra·ditio·nelle Medizin- und Kalender·kunde not·wendig.

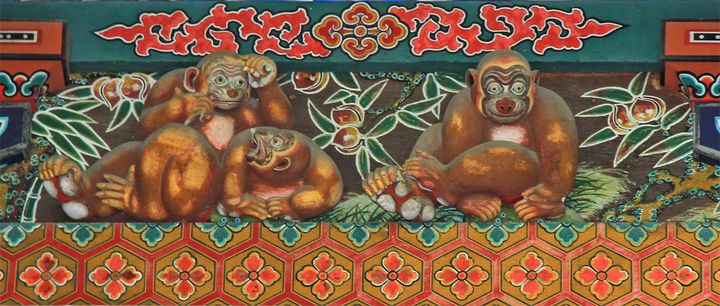

Werk von Hidari Jingoro. Edo-Zeit, 17. Jh. Ron Reznick, 2004.

Die Drei Würmer

Sanshi

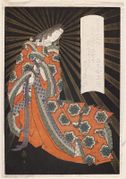

„Drei Würmer“ ist die in der west·lichen Lite·ratur gän·gige Über·set·zung für jap.wtl. „Drei Leichname“ oder „Drei Würmer“; auch als „Drei Leichenwürmer“ (sanshichū 三尸虫) bezeichnet; verräterische Seelengeister daoistischen Ursprungs

Der Begriff „sanshi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

. Der Zei·chen·be·deu·tung nach han·delt es sich je·doch um drei Leich·name 尸 oder um drei Leich·nams-Wür·mer (san·shi no mu·shi), wobei mushi so·wohl Kriech·tiere als auch In·sek·ten be·zeich·net und daher nicht un·be·dingt „Wurm“, son·dern eher „Ge·würm“ oder „Getier“ be·deu·tet. Die ent·spre·chen·den Geist·we·sen ha·ben aber, so sie über·haupt näher be·schrie·ben wer·den, ganz ei·gen·artige Ge·stal·ten, näm·lich die eines dao·is·ti·schen Wei·sen („Ober·wurm“, sitzt im Kopf), eines Löwen („Mittel·wurm“, im Brust·raum) und eines mensch·li·chen Beins mit Rin·der·kopf („Unter·wurm“, im Unter·leib). Alle drei ha·ben außer·dem je·weils eine Schrift·rolle bei sich, was ihre Funk·tion als Pro·to·koll·füh·rer unter·streicht.

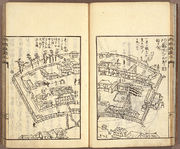

Bildquelle: Nihon kokugo daijiten (Shogakukan 1974), Band 9, S. 237.

Gemäß der traditionellen chine·si·schen Me·di·zin, die bis zum Be·ginn der Mo·der·ne auch in Japan all·ge·mein prak·ti·ziert wurde, wird der mensch·liche Kör·per von einer Un·zahl an Geis·tern oder „Seelen“ be·völ·kert, die gute oder schlech·te Ein·flüs·se auf das kör·per·liche Befin·den haben. In man·chen Fäl·len schei·nen die·se Geis·ter oder See·len durch·aus eine ei·gen·stän·dige physi·sche Exis·tenz zu ha·ben und sind in·so·fer·ne weni·ger mit trans·zen·den·ten We·sen als zum Bei·spiel mit Bak·te·rien zu ver·glei·chen. Zu die·sen Bak·te·rien-ähn·li·chen Geis·ter·we·sen zäh·len die so·ge·nann·ten „Drei Wür·mer“. Sie ha·ben einen di·rek·ten Ein·fluss auf die dem Men·schen zuge·dachte Le·bens·spanne.

Nach ursprüng·licher chinesischer Auf·fas·sung ver·hal·ten sich die Drei Würmer wie Para·siten, die den Kör·per schwä·chen und so sein Leben ver·kür·zen. Auf der Suche nach dem Ge·heim·nis des ewi·gen Lebens such·ten und fan·den frühe Dao·isten aske·tische Diäten, mit·tels derer sie die Drei Wür·mer in ihrem Kör·per aus·hun·ger·ten. Spätere, eher ethisch-mora·lisch aus·ge·rich·tete Theo·rien er·klär·ten die Wir·kungs·weise der Drei Wür·mer hin·gegen fol·gen·der·maßen: Nachts, wenn der Mensch schläft, stei·gen die Drei Würmer zur Gott·heit des Polar·sterns (jap.

Daoist. Gottheit des Polarsterns, wtl. Himmelsherrscher

Der Begriff „Tentei“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, wtl. „Him·mels·herr·scher“) empor und be·rich·ten ihm die bösen Taten ihres „Wirts“. Tentei bestraft dann den betref·fen·den Men·schen, und zwar vor·wie·gend mit Krank·heit oder frühem Tod. Die Würmer verlas·sen den Körper ihres Wirts aller·dings (aus mir unbe·kann·ten Gründen) nur einmal in sechzig Tagen, ge·nauer am 57. Tag des tradi·tionel·len Sech·ziger Zyk·lus der chine·si·schen Kalen·der·kunde. Die·sem Tag sind die Wand·lungs·phase „Metall“ und das Tier·kreis·zeichen „Affe“ zuge·ordnet. Auf Japa·nisch heißt die·ser Tag

Kalendereinheit; Kombination von Metall und Affe im 60er Zyklus

Der Begriff „kōshin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, „Metall-Affe“. Auf·grund der ver·mute·ten Tätig·kei·ten der Drei Würmer wurde nun diesem Kōshin Tag, oder besser, der Kōshin Nacht, eine ganz be·son·dere Auf·merk·sam·keit zuteil.

Die Kōshin Nacht

Bereits die Adeligen der

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit waren der Über·zeu·gung, dass es mög·lich sei, die Spionage der Wür·mer zu unter·binden, wenn man die ent·spre·chende Nacht durch·wachte und die Würmer so am Ver·las·sen des Kör·pers hin·derte. Aus diesem Grund or·gani·sierten sie in den Kōshin Näch·ten ein gesel·liges Zusam·men·seins und hiel·ten sich mit allerlei Spielen bis zum frühen Morgen wach. Daraus ent·wickelte sich der Brauch der Kōshin-Wache (

), die bis zum Beginn des zwan·zigsten Jahr·hunderts in verschie·denen Formen in immer breiteren Schichten der Bevöl·kerung durch·geführt wurde.

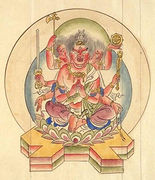

Shōmen Kongō

Während die Heian-zeitlichen Adeligen eine eher sekuläre Form der Wür·mer·kur pfleg·ten, griff auch der japa·nische Buddhis·mus den Kōshin Glau·ben auf und inte·grierte ihn in das

„Tat“, auch „konsequente Folge“; moralische Bilanz der gesetzten Handlungen (jap. gō 業)

Der Begriff „Karma“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

-Konzept. Die drei Würmer wurden so zu miss·güns·tigen Spio·nen im Dienste der kar·mischen Ver·gel·tung. Als strafende Instanz wurde der daoisti·sche Polar·stern·gott Tentei nach und nach von stärker buddhistisch kon·notierten Gestalten abgelöst, u.a. von

hohe indische Gottheit, vergleichbar mit Zeus/Jupiter (jap. Taishaku-ten 帝釋天)

Der Begriff „Indra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

(jap.

Skt. Indra, eine der wichtigsten Gottheiten (deva) der indischen Mythologie. In Japan meist mit Brahma (jap. Bonten) in einem Atemzug genannt

Der Begriff „Taishaku-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

), der ober·sten buddhis·tischen Wächter·gott·heit, später aber auch von

skt. Yama; König oder Richter der Unterwelt; auch Enra; meist als Enma-ten oder Enma-ō angesprochen

Der Begriff „Enma“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, dem obersten Rich·ter der Toten·welt. Schließlich geriet eine bedroh·liche Gott·heit namens

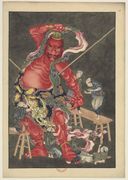

wtl. „grüngesichtiger Vajra“, dämonische Gottheit

Der Begriff „Shōmen Kongō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(wtl. grün·ge·sich·tiger

„Donnerkeil“, Ritualinstrument und Symbol des tantristischen/esoterischen Buddhismus (jap. kongō 金剛)

Der Begriff „vajra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) — urspüng·lich ein Diener des Indra, der äußer·lich den eso·teri·schen

Der Begriff „mantra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

-Köni·gen (Myōō) nach·empfun·den ist — ins Zentrum des Kōshin Glau·bens. Zu Shōmen Kongō bete·ten die Gläu·bi·gen um Beistand, wenn sie das Tun der Würmer unter·binden und auf diese Weise ihr Leben ver·län·gern wollten.

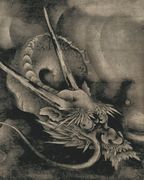

Die Drei Affen

Auf bildlichen Darstellungen wird Shōmen Kongō zumeist in Beglei·tung der Drei Affen dargestellt. Die Asso·zia·tion entstand mög·licher·weise daraus, dass der Tag, bzw. die Nacht, in der die Drei Würmer den Körper ver·lassen, mit dem Tier·kreis·zei·chen des Affen zu tun hat. In einem wei·teren Asso·zia·tions·schritt wurde der Affe mit dem ver·bun·den, was die Drei Würmer NICHT tun sollen: nichts sehen, nichts hören, und vor allem nichts aus·plau·dern. Auf Japa·nisch ist diese Ver·bin·dung leicht her·zustel·len, da saru („Affe“) zu -zaru („nicht“) umge·formt werden kann: „nichts sehen“, „nichts sagen“, „nichts hören“ (mizaru, iwazaru, kikazaru) kann also auch als „Seh-Affe“, „Sprech-Affe“, und „Hör-Affe“ ver·stan·den werden.

Das Drei Affen-Motiv verdankt seine Beliebtheit in Japan also nicht der Tat·sache, dass die Affen sich von allem Bösen fern·hal·ten wollen, wie heute gerne ange·nom·men wird. Sie stehen im Gegen·teil für den Wunsch, dass die Drei Würmer, die jeder in sich trägt, von ihrer ver·räte·rischen Auf·gabe abge·hal·ten werden sollen und der Mensch selbst weiter seinen Lastern frönen kann, ohne sich dabei vor einem frühen Tod fürchten zu müssen. Obwohl dieses Vor·haben auf den ersten Blick gegen buddhis·tische Moral·vorstel·lungen gerich·tet zu sein scheint, wider·sprach es nicht der land·läu·figen buddhis·tischen Praxis. Diese war stets bemüht, Schlupf·lö·cher im Gesetz des Karma aus·findig zu machen, und versprach den Gläu·bigen, mit dem gering·sten mög·lichen Auf·wand ein Maxi·mum an gutem Karma zu er·wirt·schaf·ten. Daher wurde der Kōshin-Glauben vom Buddhis·mus geför·dert, ja, es entstan·den sogar eigene Tempel für Shōmen Kongō, die Haupt·gott·heit des Kōshin-Glau·bens. Der älteste Tempel dieser Art befin·det sich im Gebäude·kom·plex des

buddh. Tempel im heutigen Ōsaka; zählt zusammen mit dem Asuka-dera zu den beiden ältesten Tempeln Japans (Gründung 593)

Der Begriff „Shitennō-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

in Osaka und wurde bereits um das Jahr 700 errichtet.

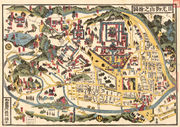

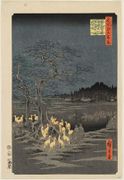

Frühe Edo-Zeit. Keihin Nike, Wikipedia (jp.).

Drei Affen Gedenksteine

Kōshin-Gedenksteins aus der Edo-Zeit

Bildquelle: Makita Hidenosuke [2010/9]

Das erwähnte Ensemble von Shōmen Kongō und den Drei Affen ist aller·dings erst seit der frühen

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit belegt. Es entstand wahr·schein·lich Hand in Hand mit dem Auf·kom·men der so·genann·ten Kōshin-Fra·ter·ni·tä·ten (

Bruderschaft des Kōshin-Glaubens

Der Begriff „kōshin-kō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) im japa·ni·schen Spät·mittel·alter.

Dabei handelt es sich um gut organisierte Gruppen von Laien·an·hän·gern des Kōshin-Glaubens, die sich gemein·sam bemüh·ten, eine fest·ge·setzte Anzahl von Kōshin-Näch·ten zu durch·wa·chen. Wenn es ihnen bei·spiels·weise gelang, die Drei Würmer drei Jahre lang von ihrem Rapport abzu·hal·ten, errich·te·ten sie Ge·denk·steine oder Kōshin-

„Hügel“, Grabmonument (jap. tō 塔 oder sotoba 卒塔婆)

Der Begriff „stupa“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

s (

wtl. kōshin-Stupa; kōshin-Gedenkstein

Der Begriff „kōshin-tō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

). Typische Bei·spiele sol·cher Kōshin-Ge·denk·steine stellen die Drei Affen zu Füßen des Shōmen Kongō dar. Oft sind sie auch mit den Sym·bo·len von Sonne und Mond ver·se·hen, die hier für die Urkräfte des Uni·ver·sums, Yin und Yang, stehen.

Stilistisch haben diese einfachen Steinskulp·tu·ren Ähnlich·kei·ten mit den volks·tüm·lichen Statuen des Jizō, die in Japan fast übe·rall zu finden sind, oder mit den Wegegöttern. Andere Ver·wandte sind Kannon mit dem Pferde·kopf (

Der Begriff „Batō Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), die

wtl. „Korea-Hund“, auch „Löwenhund“; Wächterfigur vor religiösen Gebäuden

Der Begriff „komainu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder die bud·dhis·tischen Tor·wächter (

Wächterfigur, Torwächter

Der Begriff „niō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), die oft von Laien in sehr indi·vi·duel·ler Art in Stein ge·hauen wurden. Sie alle stehen für eine volks·tüm·liche Laien·reli·gio·sität, die un·vor·ein·ge·nom·men von sämt·lichen Tradi·tio·nen Gebrauch macht. Obwohl die Wur·zeln des Kōshin-Glau·bens aus einer Mischung von Buddhis·mus und Daois·mus entstan·den sind, zeigen Beispiele aus der Edo-Zeit, dass Shōmen Kongō auch mit Shinto-Riten verehrt wurde. Der Kōshin-Glau·ben stellt inso·fern ein typi·sches Beispiel für die untrenn·bare Ver·flech·tung von Buddhis·mus und Shinto in der vor·mo·der·nen Zeit dar.

Links

- The Three Monkeys Worldwide, Emil Schuttenhelm (dt., en.)

Ausführliche Informationen und Sammelobjekte zu den Drei Affen.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

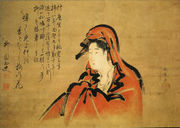

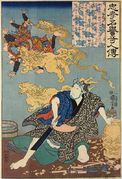

- ^ Shōmen Kongō und die Drei Affen, welche nach dem mizaru, iwazaru, kikazaru-Prinzip dargestellt sind.

Frühe Edo-Zeit. Saishoin. - ^ Abermals eine Darstellung von Shōmen Kongō und den Drei Affen, wieder als mizaru, iwazaru, kikazaru.

19. Jh. Tomoe Steineck, Martina Wernsdörfer, Raji Steineck, WegZeichen: Japanische Kult- und Pilgerbilder. Die Sammlung Wilfried Spinner (1854–1918). Zürich: VMZ (Ausstellungskatalog), Abb. 74. - ^ Drei Affen, die sich bei ihren Abstinenzen (mizaru, iwazaru, kikazaru) assistieren, im Ondake Jinja, einem Affenschrein auf der Insel Iki.

kaze ni fukarete, 2015. - ^ Der Chichibu Schrein stammt aus derselben Zeit wie der berühmte Tōshō-gū Schrein, wo die Drei Affen, die nichts sehen, nicht hören und nichts ausplaudern, zu sehen sind. Die Drei Affen des Chichibu Schreins scheinen wie ein ironischer Kommentar zu dieser Gruppe, indem sie ganz offensichtlich neugierig schauen, hören und den Mund weit aufreißen. Sie werden daher auch als die „lebenslustigen Drei Affen“ bezeichnet. Das Motiv findet sich auch auf den Votivbildern des Schreins.

Frühe Edo-Zeit. Keihin Nike, Wikipedia (jp.). - ^ Kōshin-Stein (kōshin-tō) mit dem Motiv der Drei Affen (saru) mizaru, iwazaru, kikazaru.

Edo-Zeit. Noda Kazuo, 2009. - ^ Ein kōshin-tō mit dem Motiv der Drei Affen (saru) als mizaru, iwazaru, kikazaru, umgeben von Jizō-Statuen.

Nakasendō nisshi, 2007. - ^ Die Drei Affen (saru) als mizaru, iwazaru, kikazaru sind recht klein im unteren Feld des Reliefs zu sehen. Darüber Shōmen Kongō und zwei Begleiter. Die Vögel (Hühner) zu Füßen der Gottheit sind ebenfalls ein häufiges Motiv auf Kōshin-Steinen (kōshin-tō). Sie haben möglicherweise damit zu tun, dass auf den Tag des Affen der Tag des Hahns folgt und somit der Hahn dem Kōshin-Spuk ein Ende bereitet.

Die Halbinsel Kunisaki ist auch für andere eindrucksvolle Steinmonumente, z.B. Wächterstatuen (Niō) bekannt.

Bildquelle: unbekannt. - ^ Kōshin-Gedenkstein (kōshin-tō) mit Shōmen Kongō mit vier Armen, flankiert von Sonne und Mond sowie Hahn und Henne. Darunter die Drei Affen (saru) als mizaru, iwazaru, kikazaru.

Nakasendō nisshi, 2007. - ^ Shōmen Kongō steht hier auf einem Affen-Dämon, darunter die Drei Affen.

Nakasendō nisshi, 2000. - ^ Hier scheint es sich um eine Kombination aus kōshin-tō und Wegegottheit (dōsojin) zu handeln.

Nakasendō nisshi, 2000. - ^ Zwei Affen (saru) sowie Hahn und Henne sind auf diesem kōshin-tō abgebildet.

Nakasendō nisshi, 2000. - ^ Auf diesem Stein sind Shōmen Kongō, die Drei Affen (saru) als mizaru, iwazaru, kikazaru und etwas undeutlich auch Hahn und Henne zu erkennen. Der Stein ist hier mit einem shintōistischen Strohseil (shimenawa) als numinoses Objekt gekennzeichnet.

Nakasendō nisshi, 2001. - ^ Drei Affen (saru) als mizaru, iwazaru, kikazaru und einer Amida-artigen Buddhafigur.

Kamakura no kōshin-tō. - ^ Kōshin-Gedenkstein (kōshin-tō) mit Shōmen Kongō mit vier Armen, flankiert von Sonne und Mond . Darunter die Drei Affen (saru) mit Hahn und Henne. Datierung Genroku 8 (1695)/11/2 — ein kōshin-Tag.

Edo-Zeit, 1695. only tanuki, flickr 2009. - ^ Drei Affen (saru) als mizaru, iwazaru, kikazaru und dem Sanskrit-Zeichen des Amida-Buddha, Sonne und Mond, sowie - nur schwer erkennbar - zwei Vögeln. Im untersten Feld sind die Namen der Spender verzeichnet.

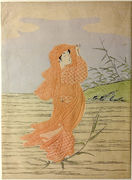

Kamakura no kōshin-tō. - ^ Rot eingekleideter kōshin-Affe (saru) mit zusätzlichem Drei-Affen-Motiv (mizaru, iwazaru, kikazaru).

Dieser Schrein entwickelte sich in der Edo Zeit zu einem Zentrum des Kōshin-Glaubens. - ^ Der Ondake Schrein auf der Insel Iki besitzt die vielleicht größte Ansammlung von Affenstatuen in Japan. Er ist dem Gott Sarutahiko geweiht, der seinerseits manchmal als Affe (saru) erscheint und die Gottheit Shōmen Kongō substituiert. Die über 200 Statuen stammen von Gläubigen, die erfolgreich zu Sarutahiko gebetet haben.

Kaze ni fukarete, 2015.