Essays/Okuninushi: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 101: | Zeile 101: | ||

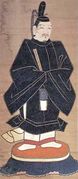

Der Kanda Schrein in Tokyo war in der {{Glossar:Edo}}-Zeit der wahrscheinlich populärste Schrein von Edo, das damals das politische Zentrum des Landes und mit etwa einer Million Einwohnern eine der bevölkerungsreichsten Metropolen weltweit war. Der Schrein verdankte seine Beliebtheit vor allem seinem spektakulären {{Glossar:Matsuri}}, das heute noch eines der größten religiösen Events in Tokyo darstellt. Laut Schreinlegende geht die Gründung des Schreins auf das Jahr 730 zurück, als Emigranten aus Izumo in der damals noch ländlichen Kantō Region einen Zweigschrein für ihren Ahnengott Ōkuninushi errichteten. Zu überregionaler Bedeutung gelangte der Schrein, als im Jahr 1309 der zürnende Rachegeist des {{glossar:Tairanomasakado}} einen Sitz in diesem Schrein erhielt und dadurch friedlich gestimmt wurde. Taira no Masakado (?-940) war ein {{Glossar:Heian}}-zeitlicher Rebell der Kantō Region gewesen, dessen Ungehorsam gegenüber der Zentralregierung gewaltsam niedergeschlagen wurde. Obwohl in den offiziellen Geschichtsquellen negativ dargestellt, galt er in der Kantō Region doch auch als Held und Vorreiter der späteren Samurai Herrschaft. Dem entsprechend wurde der Schrein auch von den in der Kantō Region ansässigen Samurai wohlwollend gefördert. | Der Kanda Schrein in Tokyo war in der {{Glossar:Edo}}-Zeit der wahrscheinlich populärste Schrein von Edo, das damals das politische Zentrum des Landes und mit etwa einer Million Einwohnern eine der bevölkerungsreichsten Metropolen weltweit war. Der Schrein verdankte seine Beliebtheit vor allem seinem spektakulären {{Glossar:Matsuri}}, das heute noch eines der größten religiösen Events in Tokyo darstellt. Laut Schreinlegende geht die Gründung des Schreins auf das Jahr 730 zurück, als Emigranten aus Izumo in der damals noch ländlichen Kantō Region einen Zweigschrein für ihren Ahnengott Ōkuninushi errichteten. Zu überregionaler Bedeutung gelangte der Schrein, als im Jahr 1309 der zürnende Rachegeist des {{glossar:Tairanomasakado}} einen Sitz in diesem Schrein erhielt und dadurch friedlich gestimmt wurde. Taira no Masakado (?-940) war ein {{Glossar:Heian}}-zeitlicher Rebell der Kantō Region gewesen, dessen Ungehorsam gegenüber der Zentralregierung gewaltsam niedergeschlagen wurde. Obwohl in den offiziellen Geschichtsquellen negativ dargestellt, galt er in der Kantō Region doch auch als Held und Vorreiter der späteren Samurai Herrschaft. Dem entsprechend wurde der Schrein auch von den in der Kantō Region ansässigen Samurai wohlwollend gefördert. | ||

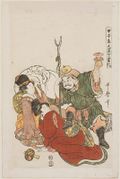

| − | 1590 verlegte der „Reichseiniger“ {{Glossar:Tokugawaieyasu}} ( | + | 1590 verlegte der „Reichseiniger“ {{Glossar:Tokugawaieyasu}} (1543–1616) seine Residenz nach Edo, ein anfangs unbedeutendes Fischerdorf in der Gegend des Kanda Schreins. 1616 ließ Ieyasus Sohn, Shogun Tokugawa Hidetada, den Kanda Schrein in den Nordosten der neu errichteten Burg von Edo (heute der Kaiserpalast in Tokyo) verlegen. Ob Hidetada damit bewusst einem geschichtlichen Vorbild folgte, ist mir nicht bekannt, auf jeden Fall kam Ōkuninushi so ein weiteres Mal in die Lage, das „Dämonentor“ einer Hauptstadt zu bewachen. Die beiden ''kami'', Ōkuninushi und Masakado, wurden in Edo vor allem unter dem gemeinsamen Namen Kanda Myōjin verehrt. Auf populärer Ebene wurde Ōkuninushi jedoch auch in Gestalt des Glücksgottes Daikoku wahrgenommen. Kanda Myōjin war also in gewisser Weise auch Daikoku und ist es bis heute geblieben. |

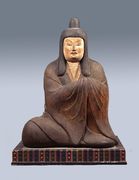

Als aus Edo Tokyo wurde und die Burg der Tokugawa {{Glossar:Shougun | Shogune}} in den neuen Palast des {{Glossar:Meijitennou}} umfunktioniert wurde (1868), war der einstige Rebell Taira no Masakado keine opportune Gottheit mehr. Er wurde kurzerhand aus dem Kanda Schrein entfernt und durch die Gottheit Sukonabikona, Okuninushis ''alter ego'' aus der Izumo Legende, ersetzt. Da Sukonabikona aber der Allgemeinheit nicht bekannt war, erhielt er das Aussehen des Ebisu, der im Ensemble der sieben Glücksgötter zumeist Hand in Hand mit Daikoku auftritt. Heute ist Taira no Masakado rehabilitiert und der Kanda Schrein beherbergt somit drei Gottheiten: Ōkuninushi, Sukonabikona und Taira no Masakado. Nach außen hin sichtbar ist jedoch vor allem Daikoku, dem eine große Statue errichtet wurde (s. Abb.) und der im Kanda Schrein als „Gott der guten [Ehe-]Beziehungen“ ({{glossar:enmusubinokami}}) apostrophiert wird, um möglichst viele heiratswillige Paare anzulocken. <ref> Die Rolle eines „Gottes der guten Beziehungen“, die angesichts der vielen Heiraten des Ōkuninushi eigentlich als zweifelhaftes Omen für eine gute Ehe angesehen werden muss, hat Ōkuninushi/Daikoku im übrigen auch im Jishu Schrein in Kyoto, wo er als Gott der Verliebten verehrt wird. (s. Abb. oben)</ref> | Als aus Edo Tokyo wurde und die Burg der Tokugawa {{Glossar:Shougun | Shogune}} in den neuen Palast des {{Glossar:Meijitennou}} umfunktioniert wurde (1868), war der einstige Rebell Taira no Masakado keine opportune Gottheit mehr. Er wurde kurzerhand aus dem Kanda Schrein entfernt und durch die Gottheit Sukonabikona, Okuninushis ''alter ego'' aus der Izumo Legende, ersetzt. Da Sukonabikona aber der Allgemeinheit nicht bekannt war, erhielt er das Aussehen des Ebisu, der im Ensemble der sieben Glücksgötter zumeist Hand in Hand mit Daikoku auftritt. Heute ist Taira no Masakado rehabilitiert und der Kanda Schrein beherbergt somit drei Gottheiten: Ōkuninushi, Sukonabikona und Taira no Masakado. Nach außen hin sichtbar ist jedoch vor allem Daikoku, dem eine große Statue errichtet wurde (s. Abb.) und der im Kanda Schrein als „Gott der guten [Ehe-]Beziehungen“ ({{glossar:enmusubinokami}}) apostrophiert wird, um möglichst viele heiratswillige Paare anzulocken. <ref> Die Rolle eines „Gottes der guten Beziehungen“, die angesichts der vielen Heiraten des Ōkuninushi eigentlich als zweifelhaftes Omen für eine gute Ehe angesehen werden muss, hat Ōkuninushi/Daikoku im übrigen auch im Jishu Schrein in Kyoto, wo er als Gott der Verliebten verehrt wird. (s. Abb. oben)</ref> | ||

Version vom 15. September 2010, 19:08 Uhr

Die gewundenen Pfade des Großen Landesherren Ōkuninushi als heimlicher Gegenspieler der „himmlischen Götter“

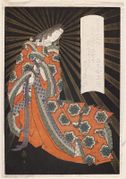

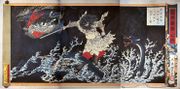

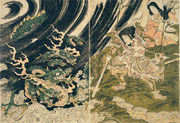

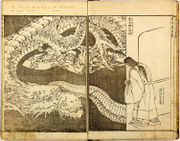

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

mythol. Gottheit; wtl. Großer Meister des Landes

Der Begriff „Ōkuninushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, wtl. der „Große Landesherr“, ist eine der rätselhaftesten und facettenreichsten Gestalten des japanischen

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Pantheons. Er taucht in den Mythen zunächst als Hauptgott der irdischen „Götter“ auf und stellt damit das Gegenstück zu

Der Begriff „Amaterasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, der Hauptgottheit der himmlischen „Götter“ dar. Obwohl er sich gemäß offizieller Lesart dem Herrschaftsanspruch der himmlischen Götter kampflos unterwirft, bleibt er als eine Art Gegenmodell zum kaiserlichen Ahnenkult der Sonnengottheit die gesamte japanische Religionsgeschichte hindurch in Erinnerung. Dabei kommt es allerdings zu erstaunlichen Änderungen in Funktion und Erscheinungsbild dieses Gottes. Diese Veränderungen werden im folgenden anhand der wichtigsten Schreine, in denen er heute verehrt wird, überblicksartig dargestellt.

Steckbrief

Namen

Das erste Rätsel dieses Gottes stellen seine vielen Namen dar. Möglicherweise hieß er ursprünglich Ōnamochi oder Ōnamuji, was als „Träger großer/vieler Namen“ übersetzt werden kann. Ōkuninushi, „Großer Landesherr“ oder „Herr des Großen Landes“, ist sein bekanntester Namen, bzw. Titel, doch wird er außerdem noch als „Geist des Großen Landes“ (Ōkunitama), bzw. „Geist des Sichtbaren Landes“ (Utsushikunitama), oder als „Großer Herr der Dinge“ (Ōmononushi) bezeichnet.1 Der Einfachheit halber beschränken wir uns hier weitgehend auf Ōkuninushi.

Herkunft

Ōkuninushi ist laut den Hauptvarianten von

„Aufzeichnung alter Begebenheiten“; älteste jap. Chronik (712)

Der Begriff „Kojiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

und

Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)

Der Begriff „Nihon shoki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ein Sohn des

mytholog. Gottheit; Trickster-Gott, Sturmgott, Mondgott; Bruder der Amaterasu

Der Begriff „Susanoo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

.2 Seine Mutter ist

Ehefrau Susanoos, Mutter bzw. Ahnin Ōkuninushis

Der Begriff „Kushinada-hime“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, jene junge Frau, die Susanoo vor der achtköpfigen Schlange rettete, nachdem er aus dem Himmel verbannt worden war. Ort dieser Handlung und somit Geburtsort des Ōkuninushi ist die Gegend von

alter Namen der Präfektur Shimane in West-Japan; auch kurz für Izumo Taisha

Der Begriff „Izumo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

(heute Präfektur Shimane). Folgt man allerdings anderen Quellen, so lässt sich Ōkuninushi auch aus anderen Regionen, ja sogar vom koreanischen Festland herleiten.

Wesen/Identität

Es ist nicht restlos geklärt, ob alle Gottheiten, die in den Mythen unter einem der Namen des Ōkuninushi angeführt werden, tatsächlich immer auf dieselbe Gottheit zurückgehen. Manches spricht beispielsweise dafür, dass die Gottheiten von Izumo und von Miwa ursprünglich nicht wesensgleich waren. Die Mehrheit späterer Interpreten (nicht nur heutige Wissenschaftler, sondern auch Priester und Gelehrte aus früheren Jahrhunderten) tendiert jedoch dazu, die verschiedenen Ōkuninushis, Ōmononushis und Ōkunitamas letztlich auf eine Gottheit zu reduzieren. Was diese Gestalten in jedem Fall eint, ist ihre Funktion als mächtige „irdische“ Gottheit (

Götter der Erde

Der Begriff „kuni-tsu-kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

). Ōkuninushi und seine Aliase stehen also im wesentlichen für Lokalgottheiten, die nicht der mythologischen Genealogie des

jap. „Kaiser“-Titel, wtl. Herrscher des Himmels

Der Begriff „Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Hauses entstammen.

Aufstieg zum „Herren des Landes“ (Izumo Sagenkreis)

Der Name „Großer Landesherr“ ist laut Kojiki eine Auszeichnung, die sich Ōkuninushi erst nach einer Vielzahl von Qualen und Prüfungen durch Geschick, Glück und Grausamkeit erwirbt. Wir begegnen dem noch jugendlichen Gott, als er sich mit seinen 80 älteren Halbbrüdern (es sind offenbar keine Söhne des Susanoo, ihre genaue Herkunft bleibt ein Rätsel) auf dem Weg von Izumo in die Nachbarprovinz

alte jap. Provinz in Zentraljapan

Der Begriff „Inaba“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

befindet. Seine Brüder wollen die Prinzessin von Inaba freien und nehmen Ōkuninushi als Diener und Laufburschen mit. Unterwegs heilt Ōkuninushi einen Hasen, welcher von Seeungeheuern (jap. wani = Krokodil? Drachen?) seines Pelzes beraubt worden ist. Der dankbare Hase prophezeiht (bzw. bewirkt), dass die Prinzessin Ōkuninushi zum Gatten erwählen wird.3 Als die Prinzessin tatsächlich Ōkuninushi den Vorzug vor seinen Brüdern gibt, locken sie ihn zweimal in eine Falle, um ihn zu töten. Beide Male gelingt der Anschlag, doch beide Male wird Ōkuninushi mit Hilfe seiner Mutter und der Götter des Himmels wieder zum Leben erweckt.

Um seinen eifersüchtigen Brüdern zu entkommen, begibt er sich in die Unterwelt (

wtl. Wurzelland, auch Ne no Katasukuni 根之堅州國; Unterwelt

Der Begriff „Ne no Kuni“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, wtl. „Wurzelland“), wo Vater Susanoo mittlerweile die Herrschaft übernommen hat. Doch damit haben seine Schwierigkeiten immer noch kein Ende. Wieder führt Ōkuninushis Sexappeal zu einem Zwist mit einem männlichen Verwandten: diesmal geht es um

Tochter Susanoos, Ehefrau Ōkuninushis

Der Begriff „Suseri-hime“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, ihrerseits eine Tochter des Susanoo und damit Halbschwester von Ōkuninushi. Die beiden Halbgeschwister verlieben sich, doch bevor sie ungestört zusammen sein können, unterwirft der eifersüchtige Susanoo seinen Sohn einer Reihe von brutalen (Initiations?-)Aufgaben, in denen sich dieser gegen Schlangen, Bienen und schließlich gegen einen Buschbrand behaupten muss. All diese Aufgaben meistert Ōkuninushi dank Suserihime und einer Maus. Schlussendlich muss Ōkuninushi Susanoo lausen, lullt ihn dabei in den Schlaf, stiehlt die Waffen seines Vaters und flieht mit Suserihime aus der Unterwelt.

Schöpfungsakte

Zurück auf der Erde tötet Ōkuninushi zunächst seine Halbbrüder mit den Waffen des Susanoo, und zeugt dann mit den verschiedensten Prinzessinnen jede Menge von Kindern (180 laut Kojiki, 181 laut Nihon shoki). Schließlich bekommt er einen Gefährten zur Seite gestellt, einen winzigen Gott namens Glossar:Sukonabikona4, laut einer Version ein verloren geglaubter Sohn des himmlischen Ahnengottes

einer der „drei Kami der Schöpfung“, Himmelsgottheit

Der Begriff „Takamimusubi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, laut einer anderen eine Art alter ego von Ōkuninushi selbst. Mit Sukonabikona führt Ōkuninushi das von

Göttermutter, Göttin der Unterwelt (mi hier weibliche Endung); Schwester und Frau des Izanagi

Der Begriff „Izanami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

und

Göttervater; auch Izanaki (ki hier männliche Endung); Bruder und Mann von Izanami

Der Begriff „Izanagi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

begonnene Werk der Weltenschöpfung zu Ende. Inwiefern die Welt nach Ōkuninushi anders aussieht als zuvor, wird in Kojiki und Nihon shoki allerdings nicht näher spezifiziert. Laut dem

Lokalchronik von Izumo, 733

Der Begriff „Izumo fudoki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, einer fragmentarischen Lokalchronik aus dem Jahr 733, vergrößert er jedoch die Provinz Izumo, indem er einen Teil des koreanischen Königreichs Silla mit Hilfe eines Seils über das Meer nach Japan zieht. 5

Heilkraft

Ein hervorstechender Aspekt des Paares Ōkuninushi und Sukonabikona ist ihre Fähigkeit Krankheiten zu heilen. Sie werden u.a. für die Entdeckung der ältesten Heilquellen Japans verantwortlich gemacht. In der Heian Zeit wurde Ōkuninushi aus diesem Grund auch mit

Buddha der Medizin; skt. Bhaisajyaguru

Der Begriff „Yakushi Nyorai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, dem Buddha der Medizin, identifiziert, bzw. von diesem als Gott der Heilkunst überschattet (Antoni 1982, S. 30-31). 6 Wie wir noch sehen werden, tritt Ōkuninushi außerdem als Verursacher einer schrecklichen Epidemie prominent in Erscheinung.

Zwischenbemerkung

Bis hier her folgt die Geschichte des Ōkuninushi einem Muster, das aus vielen Märchen bekannt ist: der Held, der jüngste einer Reihe von Geschwistern, wird zahlreichen Gefahren und Demütigungen ausgesetzt, überwindet diese mit viel List und dank der Sympathie weiblicher Unterstützer und triumphiert schlussendlich über seine Peiniger. In der Art, wie er sich mehr durch Glück und Schläue als durch Stärke gegen seine Widersacher durchsetzt, kann er, ähnlich wie Susanoo, als Trickster-Figur angesehen werden.

Auch andere mythologische Deutungen sind möglich. Klaus Antoni (1982) deutet etwa die Geschichte des wiederbelebten „Weißen (= nackten) Hasen von Inaba“ als Mythos vom abnehmenden und zunehmenden Mond. Mir geht es aber an dieser Stelle vor allem um den Stellenwert, den Ōkuninushi in den verschiedenen Schreinen, in denen er verehrt wurde, zugesprochen bekam.

In Ōkuninushis komplizierten Familienverhältnissen deutet sich an, dass eine ursprünglich eigenständige Erzählung aus Izumo über die Figur des Susanoo mit der Yamato-Mythologie verbunden wurde. Susanoos Kampf mit der Schlange und Ōkuninushis Kampf gegen seine Brüder gehörten ursprünglich wahrscheinlich ganz unterschiedlichen Erzählungen an. Auch der Akt der Weltenschöpfung in Kooperation mit Sukanobikona passt weder mit den Weltentstehungsmythen von Izanagi und Izanami noch mit der Vorgeschichte des Ōkuninushi wirklich zusammen. Im übrigen verzichtet das Nihon shoki weitgehend auf die Details dieser Geschichte. Die Episode der achtzig Brüder und des „Hasen von Inaba“ findet sich nur im Kojiki. Das Nihon shoki wiederum konzentriert sich mehr auf das Ende von Ōkuninushis Herrschaft, in Japan als

wtl. Landübergabe, Inbesitznahme des Landes (Japan) durch die Nachfahren des Sonnengeschlechts

Der Begriff „kuniyuzuri“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(„Übergabe des Landes“) bekannt. Aus dieser Perspektive vertritt Ōkuninushi all jene barbarischen „Götter der Erde“, die durch die Herabkunft des himmlischen Enkels einer höheren Ordnung zugeführt werden sollen.

Unterwerfung des Ōkuninushi (Yamato Mythos)

Offenbar herrschen unter Ōkuninushi, trotz seiner schöpferischen Qualitäten anarchistische Zustände, die sich unter anderem dadurch äußern, dass Felsen, Bäume und Gräser sprechen können und ununterbrochen durcheinanderquasseln. Die „Befriedung“ dieser unbotmäßigen Götter wird erst erreicht, als die himmlischen Götter (

Götter des Himmels; mytholog. Gottheiten

Der Begriff „ama-tsu-kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) Ōkuninushis Herrschaft auf Erden übernehmen.7

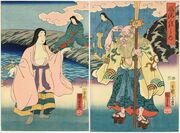

Ōkuninushis Abdankung ist Kojiki und Nihon shoki zufolge das Ergebnis diplomatischer Verhandlungen: Zwei Abgesandte des Himmels 8 erscheinen an den Gestaden von Izumo, stellen ihre Schwerter aufrecht auf die Wellenkämme und nehmen darauf Platz. Durch diese Demonstration ihrer überlegenen Fähigkeiten überzeugen sie Ōkuninushi und seinen Sohn und Thronfolger

mythol. Gottheit; Sohn und Thronfolger des Ōkuninushi; in etwa „Meister des Wortwissens“

Der Begriff „Kotoshiro-nushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, dass es wohl das klügste wäre, das Feld kampflos zu räumen. Zuvor handelt Ōkuninushi aber noch die Errichtung eines Palastes für sich aus, dessen Giebelhölzer (nach der Version des Kojiki) bis zum Himmel emporreichen. In diesen Palast, an dessen Stelle sich heute der

Der Begriff „Izumo Taisha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

befindet, will er sich zurückziehen, um von nun an die „verborgenen Dinge“ zu leiten. Auch heißt es, dass er sich auf die „nicht hundert, sondern achtzig gewundenen Pfade“ (momo tarazu yaso kumade) begeben wird, möglicherweise eine Metapher für die Unterwelt. Damit verlässt Ōkuninushi zunächst einmal die Bühne der Geschichte. Ein paar aufmüpfige irdische Götter aus seinem Gefolge, u.a. die vorlauten Steine und Bäume, werden noch schnell unschädlich gemacht, dann steht dem triumphalen Einzug von Amaterasus Enkel

Der Begriff „Ninigi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

nichts mehr im Wege.

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

Yamato und Izumo

Der mythologische Gegensatz von „irdischen“ und „himmlischen“ Gottheiten kann als Metapher für unterschiedliche Herrschaftsgebiete aufgefasst werden.

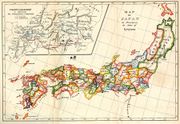

Kernland der Tennō-Dynastie in Zentraljapan (Präfektur Nara); archaischer Name für Japan

Der Begriff „Yamato“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, das Kernland der Tenno-Dynastie, wird demnach von den himmlischen Göttern (ama-tsu-kami) beherrscht, die anderen Territorien, allen voran Izumo, von den irdischen Göttern (kuni-tsu-kami). Die Schilderung von Ōkuninushis Abdankung repräsentiert somit den Prozess, im Zuge dessen sich die verschiedenen Lokalreiche der Oberhoheit Yamatos unterwarfen. Obwohl diese Ereignisse teilweise hinter rätselhaften Bildern und Ausdrücken verschleiert werden, fällt auf, dass Gewaltaspekte dabei soweit als möglich herunter gespielt werden. Ōkuninushi „zieht sich zurück“, ein himmlischer Gott 9 tritt in seinen „Dienst“, was aber wohl bedeutet, dass er als eine Art Regent die Herrschaft über Izumo übernimmt. Neuere archäologische Forschungen setzen diese Entwicklung relativ spät, nämlich erst im siebenten und achten Jahrhundert an (Piggott 1989). Tatsächlich dürfte die Entwicklung weitgehend friedlich verlaufen sein. Offenbar brachte erst die Union mit Yamato interne Rivalitäten in Izumo zum Erliegen und sicherte so den Yamato-treuen Lokalherrn eine größere Autorität über Izumo, wenn auch um den Preis, dass sie die Hegemonie Yamatos anerkannten.

Die neuen Lokalherren, die laut den Chroniken durch die „himmlischen Götter“ (= Yamato) eingesetzt wurden, sind im übrigen die Ahnen der späteren Priester von Izumo, die ihr Amt bis heute erblich weitergeben. Sie schmücken sich mit der Amtsbezeichnung kokuzō, ein Titel, der ursprünglich

frühzeitlicher japanischer Titel, Provinzverwalter; spätere Lesung: kokuzō

Der Begriff „kuni no miyatsuko“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

ausgesprochen wurde und soviel wie „Gouverneur“ bedeutete. Dass dieses Priestergeschlecht sich tatsächlich aus einer frühen weltlichen Dynastie, nämlich dem Klan der Ou, entwickelte, gilt heute als historisch gesichert. Erst langsam wurde aus dem Palast von Izumo ein Schrein und aus den Landesherren ein ausschließlich auf religiöse Aufgaben beschränktes Priestergeschlecht. Diese Dynastie, die im Mittelalter den Namen

angenommen hat, ist somit historisch wie mythologisch mindestens ebenso alt wie die Tenno Dynastie (der gegenwärtige Oberpriester ist das 84. Oberhaupt der Familie seit ihrer mythologischen Gründung). Obwohl ursprünglich von Yamato eingesetzt, gilt ihr religiöser Dienst den „irdischen Göttern“ und Ōkuninushi. Auf diese Weise ist bis heute die Erinnerung an ein kami-Pantheon lebendig, das nicht von den Vorfahren des Tenno regiert wurde. Nach „offizieller“ Lesart ist der Komplex Izumo-Ōkuninushi-Senge dem Komplex Ise-Amaterasu-Tennō hierarchisch untergeordnet. Dass diese offizielle Lesart aber selbst erst das Produkt einer wechselhaften Geschichte ist, die bis in historische Zeiten (also die Zeit der Abfassung der frühesten Schriftquellen) hineinreicht, zeigt die folgende Geschichte des Miwa Schreins.

Ōkuninushis Zweitwohnsitz in Miwa (Miwa Sagenkreis)

Als mächtige Gottheit außerhalb des ursprünglichen Herrschaftsgebietes von Yamato blieb Ōkuninushi wohl auch nach der Annexion Izumos ein Faktor der Unsicherheit für den frühen japanischen Staat. Dies würde jedenfalls erklären, warum man sich offenbar schon früh bemühte, Ōkuninushi eine Verehrungsstätte in Yamato zu errichten, nämlich den Schrein von

Ōmiwa Schrein, auch Miwa Schrein, nahe Nara; einer der ältesten Schreine Japans

Der Begriff „Ōmiwa Jinja“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Geographische Lage

. Es ist dies das erste explizit für religiöse Zwecke vorbehaltene Gebäude, das in den mytho-historischen Chroniken Kojiki und Nihon shoki erwähnt wird (im Fall von Izumo bleibt offen, ob es sich um einen Palast für einen lebenden Herrscher oder um ein Gebäude für eine unsichtbare Gottheit handelt). Insofern lässt sich argumentieren, der Schrein von Miwa, der noch heute existiert und sich südlich der alten Hauptstadt

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

befindet, stelle den ältesten Schrein Japans dar. 10

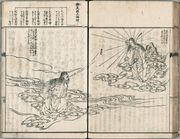

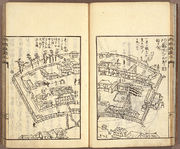

Bild: Horohoro 2004 [2010/9]

Sujins religiöse Reformen

Die Chroniken verorten die Gründung des Miwa Schreins in der Regierungszeit

97–30 v.u.Z. (mythol. Regierungszeit); 10. japanischer Kaiser

Der Begriff „Sujin Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, des 10. Tenno (mythol. Regierungszeit 97-30 v.u.Z.), die von heutigen Historikern in der Zeit um 300 u.Z. angesiedelt wird (Kidder 2007). Sujins Herrschaft ist anfänglich von einer schrecklichen Epidemie geprägt, welche die Hälfte der Bevölkerung hinwegrafft. Sujin vermutet die Ursache dieser Epidemie in der Kränkung einer Gottheit und unternimmt alle erdenklichen Versuche um herauszubekommen, um welche Gottheit es sich handelt. Schließlich offenbart sich ihm

Der Begriff „Ōmononushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

(also Ōkuninushi unter einem seiner Zweitnamen, s.o.) im Traum und verspricht, dass die Epidemie ein Ende haben werde, wenn der Tenno seinen Nachkommen, einen gewissen

Hohepriester und Ahnherr der Priester von Miwa

Der Begriff „Ōtataneko“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

an seinen Hof riefe, um den Kult für Ōmononushi zu übernehmen. Besagter Ōtataneko wird in einer Nachbarprovinz tatsächlich gefunden. Als er in der Residenz des Tenno den Dienst für die Gottheit aufnimmt, endet die Epidemie wie vorhergesagt.

Ōtataneko gilt als der Ahnherr der Priester von Miwa (ein weiteres uraltes Priestergeschlecht). Es war also zu Sujins Zeiten notwendig, für die neuartige Gottheit einen männlichen Priester aus einer Nachbarprovinz einzubürgern. Ōmononushi alias Ōkuninushi wurde aber auch von einer Yamato-Priesterin betreut, einer Tante des Tenno, die diesem als eine Art Priester-Shamanin zur Seite stand. Laut den Chroniken wird diese Priesterin mit Ōkuninushi „verheiratet“. (Man erinnere sich an die sagenhafte sexuelle Potenz dieses Gottes.) Die Ehe verläuft anfangs glücklich, doch leidet die Priesterin darunter, dass sie ihren Gatten unter Tags nicht sehen kann. Auf ihr Flehen verspricht Ōkuninushi, sich ihr in seiner wahren Gestalt zu offenbaren, wenn sie verspricht, nicht zu erschrecken. Sie willigt ein, worauf er sie anweist, am nächsten Morgen ihr Kammkästchen zu öffnen. Sie tut wie ihr geheißen und findet in ihrem Kammkästchen „eine hübsche weiße Schlange“, deren Anblick sie zu einem unwillkürlichen Schrei des Entsetzens nötigt. Ōkuninushi nimmt daraufhin menschliche Gestalt an und verkündet, dass er sich infolge dieser Beschämung auf den Berg Mimoro zurückziehen wird.11 Die Prinzessin aber begeht Selbstmord, indem sie sich ihre Vagina mit Essstäbchen durchbohrt. 12 Sie erhält daraufhin ein mächtiges Hügelgrab namens

wtl. Essstäbchen-Grab; Hügelgrab aus dem 4. Jh. nahe Berg Miwa

Der Begriff „Hashihaka“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Geographische Lage

(das „Essstäbchen-Grab“), das heute noch in der Nähe von Berg

anderer Name für Berg Miwa in der heutigen Präfektur Nara

Der Begriff „Mimuro“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(= Berg Miwa) exitiert. Dem Gott Ōmono-(bzw. Ōkuni-)nushi aber wird am Fuße dieses Berges besagter Schrein von Miwa errichtet. Erst eine Generation später, unter

11. kaiserl. Herrscher Japans, leg. Regiergungszeit 29 v.–70 n.u.Z.

Der Begriff „Suinin Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

, wird die kaiserliche Prinzessin

Mytholog. Priesterin der Amaterasu, Tochter von Suinin Tennō

Der Begriff „Yamato-hime“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

damit beauftragt, einen permanenten Wohnsitz (Schrein) für Amaterasu ausfindig zu machen und findet schließlich einen geeigneten Platz in Ise. Suinin hat (laut Kojiki) auch einen Sohn, der aufgrund eines Fluches des Gottes von Izumo stumm ist. Erst als dieser Sohn nach Izumo pilgert, wird der Fluch von ihm genommen und er spricht von einem Moment zum anderen. Als Dank lässt Suinin den heutigen Izumo Schrein für den Gott von Izumo errichten. Dieser Überlieferung zufolge gab es also vor Suinin noch keinen Izumo Schrein.

Hierogamie

Zwischen dem Ende von Ōkuninushis irdischer Herrschaft mit dem Zentrum in Izumo und der Errichtung eines Schreins für ihn, alias Ōmononushi, in Miwa liegen laut mythologischer Chronik dreizehn Herrschaftperioden von Nachkommen der Amaterasu: am Anfang steht Ninigi, der „himmlische Enkel“, auf den vier Generationen später

wtl. „göttlicher Krieger“; gemäß den japanischen Mythen der erste menschliche Herrscher (Tennō) Japans; eigentlicher Name: Kami Yamato Iware-hiko no Sumera Mikoto 神日本磐余彦天皇 (Nihon shoki)

Der Begriff „Jinmu Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, der erste „menschliche Herrscher“, und weitere Tenno folgen. Ōkuninushi/Ōmononushi treibt sich in dieser Zeitspanne offenbar in unsichtbarer Form weiter auf Erden umher und zeugt gelegentlich immer noch Nachkommen. So auch die Hauptfrau des Jinmu Tenno, also die „erste Kaiserin“ Japans. Ōkuninushi soll ihre Mutter laut Kojiki in Form eines roten Pfeils geschwängert haben und zwar als diese in einem Bach ihren Darm entleerte. Auch die Mutter des Ōtataneko (des ersten Miwa-Priesters) soll dem Kojiki zufolge nächtens von einem Unbekannten geschwängert worden sein, der schließlich als der Gott von Miwa identifiziert wird (Philippi 1969, ch. 66). Wir begegnen also in den Legenden des Ōkuninushi mehrfach dem Motiv der Hierogamie, also der Heirat zwischen Gottheit (in der phallischen Gestalt eines Pfeils oder einer Schlange) und Priesterin. Viele japanische Volkskundler erblicken in dieser Hierogamie eine Form des frühen weiblichen Shamanismus in Japan.

Sake

Die Identität des „Großen Herren der Dinge/Geister“ (Ōmononushi) von Miwa und des „Großen Landesherren“ (Ōkuninushi) von Izumo erscheint aufgrund widersprüchlicher Berichte in Kojiki und Nihon shoki mitunter fraglich und wird, wie oben erwähnt, bisweilen in Zweifel gezogen (obwohl sie von den heutigen Schreinen durchaus anerkannt wird). Wie Klaus Antoni gezeigt hat, gibt es jedoch noch ein weiteres Bindeglied zwischen Izumo und Miwa, nämlich die Produktion von alkoholischen Getränken (sake). Heute wird vor allem Miwa (neben den Schreinen Matsunoo und Umenomiwa) mit Sake assoziiert und stellt eine Art Schutzschrein der japanischen Sake-Brauer dar. Das Wort

selbst ist — mit anderen Zeichen als der Schrein geschrieben — laut Klaus Antoni (1988, S. 76) eine respektvolle altertümliche Bezeichnung für Alkohol. Gleichzeitig macht Antoni darauf aufmerksam, dass die früheste Erwähnung von Sake in den Mythen in der Izumo-Mythe von Susannoos Kampf mit der Schlange zu finden ist: Susanoo macht die Schlange mit Hilfe von Sake betrunken, und kann sie dadurch gefahrlos töten. Für Antoni ist daher der „Heilige Trank“ ein weiteres Indiz für die Verbindung zwischen Miwa und Izumo.

Berg Miwa und die Schlange

Die Gottheit von Miwa wurde in späterer Zeit meist schlicht als Miwa Daimyōjin (Große Gottheit von Miwa) bezeichnet. Als

heiliges Objekt eines Shintō-Schreins; wtl. „Gottkörper“

Der Begriff „shintai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(Wohnort der Gottheit, Verehrungsgegenstand) des Miwa Schreins gilt bis heute der Berg, in den sich der beschämte Ōkuninushi zurück gezogen haben soll. Darüber hinaus wird die Gottheit sowohl in den Mythen als auch in heutigen Schreinlegenden und Riten als reale Schlange gedacht. Offenbar gibt es tatsächlich besonders viele Schlangen auf und rund um den Berg, die auch heute noch regelmäßig zu bestimmten rituellen Anlässen mit rohen Eiern verköstigt werden. Sie gelten dabei als die Gottheit selbst.

Ōkuninushi, Hie und Daikoku (buddhistische Interpretationen)

Zu Izumo und Miwa trat in späterer Zeit eine weitere Kultstätte des Ōkuninushi am Biwa See, östlich von Kyoto hinzu. Es handelt sich um den

Schutzschrein des Tendai-Tempelkomplexes von Berg Hiei bei Kyōto; auch bekannt als Hiyoshi Taisha oder Sannō Schrein

Der Begriff „Hie Taisha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

(=Hiyoshi) Schrein, dessen ursprüngliche Gottheit Ōyamakui (der „Große Berg-Pfahl“) bereits im Kojiki flüchtig erwähnt wird (Philippi 1969, S. 47). Ōkinunishi (hier: Ōnamuji) gesellte sich wahrscheinlich unter

626–672; 38. Kaiser Japans; (r. 661–672); Eigenname: Naka-no-Ōe

Der Begriff „Tenji Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

(r. 661—671) zu dieser Gottheit hinzu. Tenji errichtete nämlich seinen Palast am Südufer des Biwa Sees. Es wird angenommen, dass er bei dieser Gelegenheit den Gott von Miwa als Schutzgott der Tenno Residenz aus der Yamato Region mitbrachte und im Hie Schrein einsetzte.

Über hundert Jahre danach, im Jahr 788, gründete

767–822; Gründer des Tendai-Buddhismus; auch bekannt als Dengyō Daishi

Der Begriff „Saichō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(767—822), der spätere Begründer des

Der Begriff „Tendai-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Buddhismus, auf dem Berg hinter dem Hie Schrein einen Tempel namens

Der Begriff „Enryaku-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

. Für Saichō war der Ort von besonderer Bedeutung, denn er wurde hier geboren, und zwar erst nachdem sein Vater lange und inbrünstig zu den Göttern des Hie Schreins gebetet hatte. Darüber hinaus war aber wohl weder der Berg, der von Saichō (in Ableitung des Schrein-Namens) Hiei genannt wurde, noch der Schrein selbst überregional bekannt. Auch Saichō selbst war zunächst nicht mehr als ein eigenwilliger Asket, der sich mit einer Handvoll Gleichgesinnter zwölf Jahre lang in die Einsamkeit seines Heimatberges zurückzog. Im Jahr 794 wurde die gesamte Region jedoch erneut zum politischen Zentrum des Landes, als Kanmu Tenno im Südwesten von Berg Hiei seine neue Hauptstadt

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

errichten ließ: das heutige Kyoto. Aus Sicht dieser neuen Hauptstadt war Saichōs Kloster nicht nur die nächste buddhistische Institution, es befand sich noch dazu im Nordosten und bewachte somit das „Dämonentor“, aus dem den chinesischen und japanischen Geomantikern zufolge alle unheilvollen Einflüsse kommen. Damit erhielt Saichō plötzlich die ganze Aufmerksamkeit des Kaisers: er stieg rasch zu den höchsten buddhistischen Ämtern auf, wurde im Jahr 804 nach China entsandt und kam von dort mit den Weihen der Tientai (= Tendai) Schule wieder. Der Klosterberg Hiei entwickelte sich unter Saichōs Nachfolgern mehr und mehr zur mächtigsten buddhistischen Institution des Landes.

Mit dem expandierenden Kloster wuchs auch der Schrein zu einem riesigen Komplex von Einzelschreinen heran. Neben Ōyamakui und Ōkuninushi gesellten sich weitere fünf Hauptgottheiten hinzu, die der Buddhismus aus China oder Indien mitgebracht hatte. Gemäß dem Vorbild des Tientai Klosters in China, stülpte Saichō außerdem eine Art Super-Gottheit über alle in dem Schreinkomplex vorhandenen Einzelgötter und nannte sie

Der Begriff „Sannō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, „König des Berges“. Die beiden lokalen Gottheiten Ōyamakui und Ōkuninushi fungieren jedoch bis heute als Stamm-Schreine (hongū) des Komplexes. Indirekt übernahm so der Gott von Izumo/Miwa ein weiteres Mal die Schutzfunktion für die japanische Hauptstadt, auch wenn seine Rolle im Hie-Sannō Schreinkomplex nicht mehr besonders hervorstach.

Saichōs Daikoku

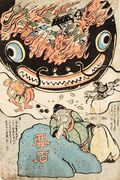

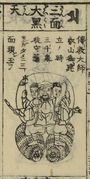

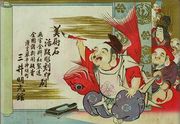

Die Verbindungen zwischen Ōkuninushi und dem Buddhismus gehen aber noch weiter. Eine Legende weiß zu berichten, dass Saichō, als er noch unschlüssig war, welchen einheimischen Gott er als Beschützer seines Klosters auswählen sollte, die Provinz Yamato bereiste und so nach Miwa kam. Nachdem er zu Miwa Daimyōjin (Ōkuninushi) gebetet hatte, offenbarte sich ihm dieser „in der Gestalt des Daikoku Tenshin“ und willigte ein, ihn zu begleiten. Er gab ihm auch ein Stück Holz, aus dem Saichō das erste Abbild des

Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

Der Begriff „Daikoku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

herstellte (Iyanaga 2002, S. 547-48). Saichō wäre demnach der Urheber des populären Glücksgottes Daikoku und seiner Identifizierung mit Ōkuninushi. Die Statue soll im übrigen heute noch existieren, ist aber nicht im Hie Schrein sondern in der Daikoku Halle auf Berg Hiei aufgestellt. Diese Halle diente dem Kloster ehemals als Verwaltungsgebäude (mandokoro).

Der Umstand, dass Daikoku nicht im Hie Schrein selbst, sondern im buddhistischen Klosterkomplex verehrt wurde, sowie die Tatsache, dass die früheste Quelle dieser Legende, das Miwa Daimyōjin engi (Chronik vom Ursprung des Miwa Daimyōjin), erst lange Zeit nach Saichō (1318) verfasst wurde, lassen Zweifel an einer tatsächlichen Identifikation von Ōkuninushi und Daikoku zu Lebzeiten Saichōs aufkommen. Es steht jedoch fest, dass Daikoku zunächst als Gottheit der Tempelküche innerhalb buddhistischer Klöster an Bedeutung gewann und im Zuge dessen irgendwann einmal auch mit Ōkuninushi in Verbindung gebracht wurde. Über die weiteren Verzweigungen der Gestalt des Daikoku und seine Verbindungen zu der esoterischen Gottheit Mahakala ist auf der Sidepage Daikoku Genaueres nachzulesen.

Ōkuninushi als Daikoku im Kanda Schrein

Der Kanda Schrein in Tokyo war in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit der wahrscheinlich populärste Schrein von Edo, das damals das politische Zentrum des Landes und mit etwa einer Million Einwohnern eine der bevölkerungsreichsten Metropolen weltweit war. Der Schrein verdankte seine Beliebtheit vor allem seinem spektakulären

religiöses (Volks-)Fest

Der Begriff „matsuri“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, das heute noch eines der größten religiösen Events in Tokyo darstellt. Laut Schreinlegende geht die Gründung des Schreins auf das Jahr 730 zurück, als Emigranten aus Izumo in der damals noch ländlichen Kantō Region einen Zweigschrein für ihren Ahnengott Ōkuninushi errichteten. Zu überregionaler Bedeutung gelangte der Schrein, als im Jahr 1309 der zürnende Rachegeist des

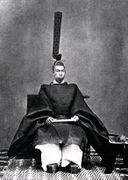

Heian-zeitlicher Rebel, ?–940

Der Begriff „Taira no Masakado“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

einen Sitz in diesem Schrein erhielt und dadurch friedlich gestimmt wurde. Taira no Masakado (?-940) war ein

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-zeitlicher Rebell der Kantō Region gewesen, dessen Ungehorsam gegenüber der Zentralregierung gewaltsam niedergeschlagen wurde. Obwohl in den offiziellen Geschichtsquellen negativ dargestellt, galt er in der Kantō Region doch auch als Held und Vorreiter der späteren Samurai Herrschaft. Dem entsprechend wurde der Schrein auch von den in der Kantō Region ansässigen Samurai wohlwollend gefördert.

1590 verlegte der „Reichseiniger“

Der Begriff „Tokugawa Ieyasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(1543–1616) seine Residenz nach Edo, ein anfangs unbedeutendes Fischerdorf in der Gegend des Kanda Schreins. 1616 ließ Ieyasus Sohn, Shogun Tokugawa Hidetada, den Kanda Schrein in den Nordosten der neu errichteten Burg von Edo (heute der Kaiserpalast in Tokyo) verlegen. Ob Hidetada damit bewusst einem geschichtlichen Vorbild folgte, ist mir nicht bekannt, auf jeden Fall kam Ōkuninushi so ein weiteres Mal in die Lage, das „Dämonentor“ einer Hauptstadt zu bewachen. Die beiden kami, Ōkuninushi und Masakado, wurden in Edo vor allem unter dem gemeinsamen Namen Kanda Myōjin verehrt. Auf populärer Ebene wurde Ōkuninushi jedoch auch in Gestalt des Glücksgottes Daikoku wahrgenommen. Kanda Myōjin war also in gewisser Weise auch Daikoku und ist es bis heute geblieben.

Als aus Edo Tokyo wurde und die Burg der Tokugawa

Der Begriff „Shōgun“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

in den neuen Palast des

1852–1912; 122. japanischer Kaiser (r. 1867–1912); Namensgeber und politische Symbolfigur der Meiji-Zeit; Eigenname: Mutsuhito

Der Begriff „Meiji Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

umfunktioniert wurde (1868), war der einstige Rebell Taira no Masakado keine opportune Gottheit mehr. Er wurde kurzerhand aus dem Kanda Schrein entfernt und durch die Gottheit Sukonabikona, Okuninushis alter ego aus der Izumo Legende, ersetzt. Da Sukonabikona aber der Allgemeinheit nicht bekannt war, erhielt er das Aussehen des Ebisu, der im Ensemble der sieben Glücksgötter zumeist Hand in Hand mit Daikoku auftritt. Heute ist Taira no Masakado rehabilitiert und der Kanda Schrein beherbergt somit drei Gottheiten: Ōkuninushi, Sukonabikona und Taira no Masakado. Nach außen hin sichtbar ist jedoch vor allem Daikoku, dem eine große Statue errichtet wurde (s. Abb.) und der im Kanda Schrein als „Gott der guten [Ehe-]Beziehungen“ (

wtl. „Gottheit, die Verbindungen knüpft“; Gottheit für Verliebte, japanischer Amor

Der Begriff „enmusubi no kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) apostrophiert wird, um möglichst viele heiratswillige Paare anzulocken. 13

An dieser Stelle sei nur noch angemerkt, dass Daikoku und Ebisu auch in anderen Schreinen gemeinsam aufteten, wobei Ebisu mitunter auch auf Kotoshironushi, den Sohn und Thronfolger Ōkuninushis aus der Episode seiner Abdankung zurückgeführt wird. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass es sich auch in diesen Fällen um „invented traditions“ aus der Meiji Zeit handelt, dass also zusammen mit dem Tenno mythologische Götter für die Schreinkulte der Meiji-Zeit reaktiviert wurden, auch wenn sie ursprünglich gar nichts mit ihren neuen Schrein-Wohnorten zu tun hatten.

Zusammenfassung

Die Vielzahl von Erscheinungsformen des Ōkuninushi sind in der japanischen Religionsgeschichte keineswegs einzigartig, Ōkuninushi kann vielmehr als beispielhaft für die Flexibilität japanischer kami-Identitäten angesehen werden. Was ihn darüber hinaus aber besonders interessant macht, ist die Tatsache, dass er immer wieder — wenn auch unter verschiedenen Bezeichnungen — an der Schwelle großer politisch-religiöser Einschnitte auftaucht, um als Schutzgott des politischen Zentrums zu fungieren.

Die Geschichte von Ōkuninushis Abdankung zugunsten des „himmlischen Enkels“ ist zweifellos die heute bekannteste Episode in der Biographie dieses Gottes, mindest ebenso interessant ist aber die Gründung des Miwa Schreins, die in vieler Hinsicht als die Grundsteinlegung einer völlig neuartigen Form von Religion erscheint. Der Tenno, der zunächst den Kult für seine göttlichen Ahnen in eigener Person leitet, fühlt sich angesichts einer landesweiten Katastrophe schuldig und verunsichert, weil er die Ursache des Unglücks in einer Fehlhandlung bei der Ausübung seiner religiösen Pflichten sieht. Er überantwortet die Götter (= seine Priesterolle) bestimmten Spezialisten und verlagert ihren „Wohnort“ an separate Orte außerhalb des kaiserlichen Palastes. Auf diese Weise entstehen die ersten Schreine. Manche Forscher erkennen in dieser Episode auch den Übergang von einer weiblich dominierten religösen Praxis zu einer männlich-patriarchalischen (Elwood 1990). Zwar spielt auch in dieser Episode eine Shamanen-Priesterin — eine Tante des Sujin, die mehrfach als enge Beraterin auftritt — eine wichtige Rolle, doch ihre Hierogamie mit Ōkuninushi scheitert. Letztlich gelingt es nur dem männlichen Priester aus dem Geschlecht Ōkuninushis, die leicht erregbare Gottheit zu beschwichtigen und damit den Katastrophen ein Ende zu bereiten.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die hier nur am Rande erwähnte „Auslagerung“ Amaterasus in das weitab der Yamato-Region gelegene Ise. Unter den folgenden Tenno bleibt die mächtige „irdische Gottheit“ Ōkuninushi wichtiger als die „himmlische Gottheit“ Amaterasu. J. E. Kidder mutmaßt, dass Amaterasu erst unter

631?–686; 40. japanischer Kaiser; (r. 673–686)

Der Begriff „Tenmu Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

(r. 672–86) und die auf ihn folgende Kaiserin

645–703, r. 686–697; 41. japanische Kaiserin

Der Begriff „Jitō Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(r. 690–97) ihr klassisches Profil als wichtigste Ahnengottheit der kaiserlichen Dynastie erhält. 14 Während die „Kapitel des Götterzeitalters“ von Kojiki (712) und Nihon shoki (720) dieser neuen Bedeutung Amaterasus entsprechend ausgestaltet werden, verabsäumen es die Chroniken, auch die zeitlich näheren Kapitel der neuen Ideologie anzugleichen und offenbaren somit eine Diskontinuität in der Verehrung der Sonnengottheit (Kidder 2007).

In jedem Fall geht die Aufwertung der Ise Schreine mit einer Abwertung von Ōkuninushis Schreinen in Izumo und Miwa einher. Ōkuninushi findet jedoch auf dem Umweg über den Buddhismus zu einer neuen Identität, um sich schließlich erneut als Glücksgott Daikoku im religiösen Pantheon Japans zu behaupten. Zugleich scheint es, als ob er seine Rolle als Beschützer des politischen Zentrums (Hüter des „Dämonentores“), die er unter Sujin erstmals übertragen bekommt, auf stille, unspektakuläre Weise auch in Kyoto und Edo wahrnimmt.

Anmerkungen

- ↑ Mono, „Ding“, in Ōmononushi könnte auch auch die Bedeutungen „Person“, „Wesen“, „Geist“ besitzen (→ mono no ke, bake-mono „Gespenst“).

- ↑ Es gibt auch Nebenvarianten des Nihon shoki, nach denen Ōkuninushi ein Nachfahre des Susanoo in der fünften oder sechsten Generation ist.

- ↑ Diese Geschichte hat sich als Märchen verselbständigt und ist heute in Japan die bekannteste Erzählung von Ōkuninushi.

- ↑ suko = "klein", biko/hiko = "Prinz", na = "Namen"?

- ↑ Diese Tat wird genau genommen einem Gott namens Omizunu zugeschrieben, er lässt sich jedoch durchaus als Alias von Ōkuninushi interpretieren.

- ↑ Auch von den Gelehrten der kokugaku 国学 (jap.)

„Lehre des Landes“, Nationale Schule, Nativismus; in der Edo-Zeit entstandene Gelehrtentradition, die ihren Fokus auf das nationale Erbe Japans richtete

Schulrichtung • •Der Begriff „kokugaku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, die sich im 18. und 19. Jh. der Exegese japanischer Mythen widmeten, wird die Heilkraft des Götterpaares aus Izumo besonders hervorgehoben.

- ↑ Noch in den Gebetstexten (norito) der Engishiki 延喜式 (jap.)

„Bestimmungen der Engi Ära“; Gesetzeswerk mit zahlreichen religionspol. Bestimmungen, v.a. zum Schreinzeremoniell, aus dem 10. Jh.

Text • •Der Begriff „Engishiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(10. Jh.) wird dieser Umstand mehrfach betont: „They silenced to the last leaf/The rocks and stumps of the trees/ Which had been able to speak...“ (Philippi 1990, S. 41, 45, 69.)

- ↑ Es handelt sich um die „Schwertgottheiten“ undTakemikazuchi 建御雷 (jap.)

Mythologischer Schwertgott (wtl. Gewittergott); Ahnengottheit der Fujiwara; u.a. in den Schreinen Kashima und Kasuga verehrt

Shintō-Gottheit • •Der Begriff „Takemikazuchi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, die in jener mythologischen Episode entstehen, als Göttervater Izanagi das Feuerkind, an welchem die Göttermutter stirbt, in Stücke schlägt. Takemikazuchi und Futsunushi sind demnach das Produkt von Izanagis Schwert und dem „Blut“ des Feuers. Sie wurden später als Hauptgottheiten der mächtigen AdelsfamilieFutsunushi 経津主 (jap.)Mythologischer Schwertgott

Shintō-Gottheit • •Der Begriff „Futsunushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

in deren AhnenschreinFujiwara 藤原 (jap.)mächtigste Adelsfamilie im jap. Altertum

Der Begriff „Fujiwara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Ame no Koyane, Fujiwara no Hirotsugu, Fujiwara no Yasuhira, Kadenokōji Kanenaka, Kashima Daimyōjin, Kasuga gongen kenki, Kasuga Taisha, Nakatomi no Kamatari, Takemikazuchi, Yoshida JinjaBilder

Schrein • •Der Begriff „Kasuga Taisha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

Geographische Lage von Kasuga Taisha; s.a. Geo-Glossarinstalliert.

- ↑

. Dieser Gott entstammt ursprünglich einem eigentümlichen Wettstreit zwischen Amaterasu und Susanoo, bei dem Amaterasu Susanoos Schwert und Susanoo Amaterasus Edelsteine zerkaute. Ame-no-Hohi entstand aus den zerkauten Edelsteinen.

- ↑ In einer der oben der erwähnten Sukonabikona Episoden des Nihon shoki wird Miwa als „Wohnort“ des Sukonabikona bereits vor dem Izumo Schrein genannt.

- ↑ Dieses bekannte Motiv findet sich im japanischen Mythos mehrfach (s. z.B. Izanagi und Izanami oder Hiko-Hohodemi und die Drachenprinzessin Toyotama-hime), wobei stets „Scham“ für die Entfremdung der Liebenden verantwortlich gemacht wird.

- ↑ Eine nüchterne Interpretation könnte hier eine misslungene Abtreibung erkennen, doch findet man dieses Motiv auch im „Zeitalter der Götter“: Als Susanoo das gehäutete Pferd in die Webehalle der Amaterasu wirft, erschrickt laut einer Version eine Weberin, sticht sich die Spindel in die Scham und stirbt daran.

- ↑ Die Rolle eines „Gottes der guten Beziehungen“, die angesichts der vielen Heiraten des Ōkuninushi eigentlich als zweifelhaftes Omen für eine gute Ehe angesehen werden muss, hat Ōkuninushi/Daikoku im übrigen auch im Jishu Schrein in Kyoto, wo er als Gott der Verliebten verehrt wird. (s. Abb. oben)

- ↑ Die Installierung der klassische Hofaristokratie inklusive der Errichtung einer permanenten Hauptstadt und der Abfassung einer kaiserlichen Chronik/Mythologie wird heute als Werk der sog. Tenmu Dynastie angesehen, die von Tenmu Tenno 672 begonnen und von Kanmu Tenno (r. 781–806), einem Nachfahren von Tenmus Bruder Tenji, abgelöst wurde. S. dazu Ooms 2008.

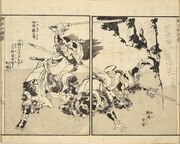

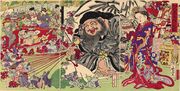

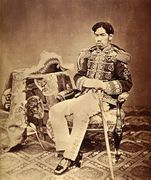

Darstellung von Katsushika Hokusai (1760–1849), Detail.

Bildquelle:Museum of Fine Arts, Boston (2009/5)

Hokusai interpretiert Ōkuninushi eindeutig als Daikoku

und die Seemonster (wani) als Krokodile (s.o.)