Bauten/Bekannte Schreine/Nikko: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 19: | Zeile 19: | ||

}} | }} | ||

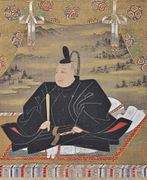

| − | Das Schreinareal von {{glossar:Nikkou}} im Norden der Kantō-Region wurde schon in der {{glossar:Heian}}-Zeit als heiliger Ort verehrt. Zu landesweiter Bedeutung stieg der Ort allerdings erst auf, als das Mausoleum des ersten Tokugawa Shoguns, der {{glossar:Toushouguu}} (Palast des Erleuchters des Ostens), hierher verlegt wurde. In unmittelbarer Nachbarschaft entstand übrigens auch ein Tempel, der dem Tendai Buddhismus zugehörige {{glossar: rinnouji}}, der bis zur Meiji-Zeit die Schreinangelegenheiten überwachte. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, in der Schreinarchitektur zahlreiche buddhistische Elemente wie eine fünfstöckige [[Bauten:Tempel/Pagoden | Pagode]], Tore mit buddhistischen [[Ikonographie:Wächtergötter/Nio|Wächtergottheiten]] und anderes mehr zu finden. Streng genommen beherbergt die Anlage zwei unterschiedliche Andachtsstätten für den verstorbenen Shogun {{glossar:tokugawaieyasu}}: Zum einen den Hauptschrein, in dem Ieyasu als | + | Das Schreinareal von {{glossar:Nikkou}} im Norden der Kantō-Region wurde schon in der {{glossar:Heian}}-Zeit als heiliger Ort verehrt. Zu landesweiter Bedeutung stieg der Ort allerdings erst auf, als das Mausoleum des ersten Tokugawa Shoguns, der {{glossar:Toushouguu}} (Palast des Erleuchters des Ostens), hierher verlegt wurde. In unmittelbarer Nachbarschaft entstand übrigens auch ein Tempel, der dem Tendai Buddhismus zugehörige {{glossar: rinnouji}}, der bis zur Meiji-Zeit die Schreinangelegenheiten überwachte. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, in der Schreinarchitektur zahlreiche buddhistische Elemente wie eine fünfstöckige [[Bauten:Tempel/Pagoden | Pagode]], Tore mit buddhistischen [[Ikonographie:Wächtergötter/Nio|Wächtergottheiten]] und anderes mehr zu finden. Streng genommen beherbergt die Anlage zwei unterschiedliche Andachtsstätten für den verstorbenen Shogun {{glossar:tokugawaieyasu}}: Zum einen den Hauptschrein, in dem Ieyasu als Kami unter dem Namen {{glossar:toushoudaigongen}} („Gottheit, die den Osten erleuchtet“) verehrt wird, zum anderen das Grabmal des Ieyasu, das der Form nach buddhistisch ist und dem Andenken seiner buddhistischen Totenseele dient. |

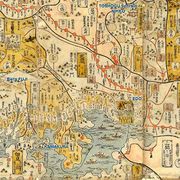

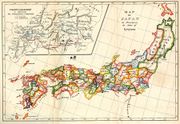

<div class="bildbox bildtext largebox">[[Image:nikko_plan.jpg|link=|nikko]]<div> Die wichtigsten Schreingebäude auf einem Plan der Anlage aus dem Jahr 1800, <br/>der im Wesentlichen der heutigen Anlage entspricht. <br /> Quelle: [http://www.davidrumsey.com/japan/ Japanese Historical Maps] [2010/9] </div></div> | <div class="bildbox bildtext largebox">[[Image:nikko_plan.jpg|link=|nikko]]<div> Die wichtigsten Schreingebäude auf einem Plan der Anlage aus dem Jahr 1800, <br/>der im Wesentlichen der heutigen Anlage entspricht. <br /> Quelle: [http://www.davidrumsey.com/japan/ Japanese Historical Maps] [2010/9] </div></div> | ||

| − | Architektonisch zählt der Tōshogū zu den repräsentativsten Beispielen einer besonders ornamentreichen, „barockhaften“ Schreinarchitektur, die auch als {{glossar:gongenzukuri}} | + | Architektonisch zählt der Tōshogū zu den repräsentativsten Beispielen einer besonders ornamentreichen, „barockhaften“ Schreinarchitektur, die auch als Gongen-Stil ({{glossar:gongenzukuri}}) bezeichnet wird. Der Göttertitel {{glossar:gongen}} bedeutet wtl. „verwandelte Erscheinung“. Die Bezeichnung stammt aus dem Buddhismus und impliziert, dass der betreffende Kami eigentlich ein Buddha ist (s. [[Geschichte:Honji_Suijaku|''honji suijaku'' Konzeption]]). Spricht man allerdings vom Gongen-Stil, bezieht sich „Gongen“ allein auf Tokugawa Ieyasu, der volkstümlich auch als „{{glossar:Gongensama}}“ bezeichnet wurde. Der Architektur-Stil bezieht seinen Namen also von Ieyasus Mausoleum in Nikkō. |

| − | In ihrer heutigen Form entstand die Anlage erst 20 Jahre nach Ieyasus Tod, | + | In ihrer heutigen Form entstand die Anlage erst 20 Jahre nach Ieyasus Tod, 1634–1635 unter seinem Enkel {{glossar:tokugawaiemitsu|Iemitsu}}, der sich ebenfalls am gleichen Ort ein Mausuleum ({{glossar:taiyuuin}}) errichten ließ. |

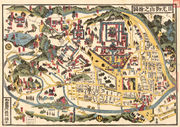

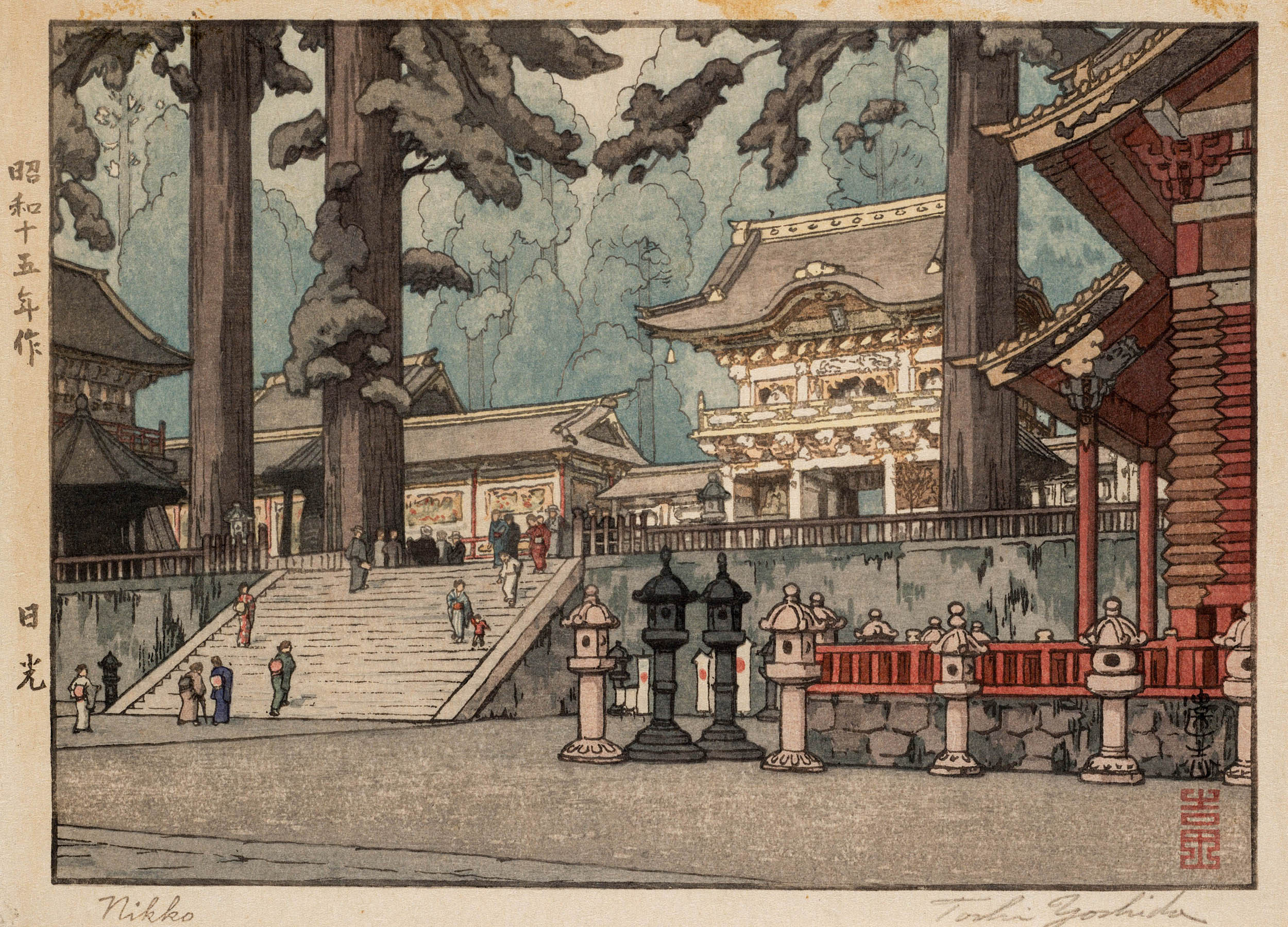

<div class="bildbox bildtext largebox">[[Image:nikko_1940.jpg|link=|nikko]]<div> Der Aufstieg zur Anlage auf einem Druck von Yoshida Tōshi, 1940 <br /> Bild: [http://content.cdlib.org/ark:/13030/hb200007vz/?&query=&brand=oac Online Archive of California] [2010/8] </div></div> | <div class="bildbox bildtext largebox">[[Image:nikko_1940.jpg|link=|nikko]]<div> Der Aufstieg zur Anlage auf einem Druck von Yoshida Tōshi, 1940 <br /> Bild: [http://content.cdlib.org/ark:/13030/hb200007vz/?&query=&brand=oac Online Archive of California] [2010/8] </div></div> | ||

{{ThisWay}} | {{ThisWay}} | ||

Version vom 14. September 2010, 18:52 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Bekannte_Schreine/Nikko.

Tōshōgū Schrein, Nikkō

Das Schreinareal von

Tempel-Schreinanlage im Norden der Kantō-Ebene, Präf. Tochigi; beherbergt u.a. den Tōshō-gū Schrein

Der Begriff „Nikkō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

im Norden der Kantō-Region wurde schon in der

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit als heiliger Ort verehrt. Zu landesweiter Bedeutung stieg der Ort allerdings erst auf, als das Mausoleum des ersten Tokugawa Shoguns, der

Tōshō Schrein, Mausoleum des Tokugawa Ieyasu in Nikkō, Präf. Tochigi

Der Begriff „Tōshō-gū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

(Palast des Erleuchters des Ostens), hierher verlegt wurde. In unmittelbarer Nachbarschaft entstand übrigens auch ein Tempel, der dem Tendai Buddhismus zugehörige

Der Begriff „Rinnō-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

, der bis zur Meiji-Zeit die Schreinangelegenheiten überwachte. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, in der Schreinarchitektur zahlreiche buddhistische Elemente wie eine fünfstöckige Pagode, Tore mit buddhistischen Wächtergottheiten und anderes mehr zu finden. Streng genommen beherbergt die Anlage zwei unterschiedliche Andachtsstätten für den verstorbenen Shogun

Der Begriff „Tokugawa Ieyasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

- Zum einen den Hauptschrein, in dem Ieyasu als Kami unter dem Namen

wtl. „Große göttl. Manifestation, die den Osten erleuchtet“; Götternamen des Tokugawa Ieyasu

Der Begriff „Tōshō Daigongen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(„Gottheit, die den Osten erleuchtet“) verehrt wird, zum anderen das Grabmal des Ieyasu, das der Form nach buddhistisch ist und dem Andenken seiner buddhistischen Totenseele dient.

der im Wesentlichen der heutigen Anlage entspricht.

Quelle: Japanese Historical Maps [2010/9]

Architektonisch zählt der Tōshogū zu den repräsentativsten Beispielen einer besonders ornamentreichen, „barockhaften“ Schreinarchitektur, die auch als Gongen-Stil (

Architekturstil des Tōshō-gū in Nikkō, abgeleitet von Tōshō Daigongen, dem vergöttlichten Tokugawa Ieyasu; der Stil findet sich allerdings auch bei vielen anderen bedeutenden Schreinen der Edo-Zeit

Der Begriff „gongen-zukuri“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) bezeichnet wird. Der Göttertitel

Der Begriff „gongen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

bedeutet wtl. „verwandelte Erscheinung“. Die Bezeichnung stammt aus dem Buddhismus und impliziert, dass der betreffende Kami eigentlich ein Buddha ist (s. honji suijaku Konzeption). Spricht man allerdings vom Gongen-Stil, bezieht sich „Gongen“ allein auf Tokugawa Ieyasu, der volkstümlich auch als „

volkstüml. Bezeichnung für den 1. Tokugawa Shōgun, Ieyasu, der als Tōshō Dai-Gongen vergöttlicht wurde

Der Begriff „Gongen-sama“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

“ bezeichnet wurde. Der Architektur-Stil bezieht seinen Namen also von Ieyasus Mausoleum in Nikkō.

In ihrer heutigen Form entstand die Anlage erst 20 Jahre nach Ieyasus Tod, 1634–1635 unter seinem Enkel

3. Tokugawa Shōgun (1604–1651), r. 1623–1651

Der Begriff „Tokugawa Iemitsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, der sich ebenfalls am gleichen Ort ein Mausuleum (

Mausoleum des 3. Tokugawa Shōguns, Iemitsu, err. 1652–53

Der Begriff „Taiyū-in“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) errichten ließ.

Bild: Online Archive of California [2010/8]