Ikonographie/Kannon/Bato Kannon: Unterschied zwischen den Versionen

K (Bescheid verschob die Seite Ikonographie:Kannon/Bato Kannon nach Ikonographie/Kannon/Bato Kannon) |

|

(kein Unterschied)

| |

Version vom 27. Juni 2015, 21:20 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Kannon/Bato_Kannon.

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Kannon/Bato_Kannon.

Im esoterischen Buddhismus, der vor allem während des japanischen Mittel·alters großen Ein·fluss besaß, konnte selbst der ansonsten so milde

„Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

Der Begriff „Bodhisattva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

Der Begriff „Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

die erschreckenden Züge eines

wtl. Licht-König, auch „Mantra-König“ oder „Weisheits-König“; meist zornvoll dargestellte Schutzgottheit; skt. vidyaraja

Der Begriff „myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

annehmen. Neben den Standardattributen esoterischer Myōōs (drei Gesichter, zahl·reiche Arme, Raub·tier·zähne, magische Waffen) lässt sich dieser Kannon zumeist anhand eines kleinen Pferde·kopfes identifizieren, der oberhalb des mittleren, zorn·ver·zerrten Gesichts als Kopfputz an·ge·bracht ist. Bisweilen tritt

Der Begriff „Batō Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

aber auch als einfache mensch·liche Figur mit einem Pferdekopf auf.

Hayagriva

Kannon mit dem Pferdekopf lässt sich — wie so oft — auf eine indische Urform zurück·führen: Unter den Mani·fes·ta·tionen des Gottes

indische (vedische) Gottheit; gilt im Vishnuismus als Manifestation des höchsten Seins

Der Begriff „Vishnu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

gibt es eben·falls eine mit Pferdekopf, genannt

„Der Pferdeköpfige“ (jap. Batō 馬頭)

Der Begriff „Hayagriva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

. Aber erst im esoterischen Buddhismus erhielt die Figur die Standard·attri·bute einer zorn·vollen Gott·heit, die heute vor allem in Tibet und der Mongolei aber auch in Japan zu finden ist. In der geläufigsten Form besitzt der buddhistische Hayagriva drei Gesichter, sechs Arme und einen (bzw. in Tibet drei) Pferde·köpfe als Kopf·putz (s. dazu auch ähnliche Beispiele von Vajrapani und Mahakala). Der früheste Text, in dem diese Form des Bodhisattva

„Herr, der [die Welt] unten wahrnimmt“, Bodhisattva (jap. Kannon 観音 oder Kanzeon 観世音)

Der Begriff „Avalokiteshvara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

be·schrie·ben wird, ist das esoterische

esoterisches Sutra, chin. Fassung aus 654 (jap. Darani-kyō 陀羅尼經 oder Darani-jikkyō 陀羅尼集經)

Der Begriff „Dharani sutra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, das nur in einer chinesischen Fassung aus dem Jahr 654 bekannt ist. Diesem Text zufolge erhoffte man sich von Batō Kannon besonderen Schutz vor giftigen Schlangen und Insekten oder vor Krankheiten.

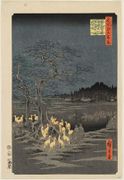

Tibet, 16. Jh. Himalayan Art.

Batō Kannon und die Pferde

Sowohl in Japan als auch in Tibet und der Mongolei wird Kannon mit dem Pferde·kopf auch um den Schutz von Pferden und anderen Nutztieren angebetet. Dies scheint aber nicht die ur·sprüng·liche Aufgabe Batō Kannons gewesen zu sein. Als eine der sechs Kannon-Manifestationen, die in der späten Heian Zeit mit den Sechs Bereichen der Wiedergeburt (

wtl. die Sechs Wege = Bereiche der Wiedergeburt

Der Begriff „rokudō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) in Übereinstimmung gebracht wurden, ist Batō Kannon vielmehr für alle Wesen, die als Tiere wiedergeboren werden, zuständig. Erst als der besondere Glauben an diese sechs Manifestationen seinen Höhepunkt überschritten hatte, scheinen sich Pferde·züchter und Trans·port·unter·nehmer die Figur von Kannon mit dem Pferde·kopf als Schutzpatron auserkoren zu haben.

Heute ist Batō Kannon in Japan weitgehend in Ver·ges·sen·heit geraten und wird nur noch in wenigen großen Tempeln verehrt. Doch findet man ihn immer wieder in Form einfacher Stein·skulpturen aus der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

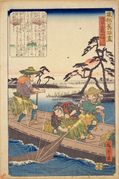

-Zeit, die mündlichen Lokal·tradi·tionen zufolge damals die Bitten von Reisenden um eine sichere Fahrt ent·gegen·nahmen oder als Gedenk·stätten besonders ver·dienst·voller Pferde errichtet wurden. Obwohl auf diesen Stein·skulpturen noch Elemente der esoterischen Ikono·graphie er·kenn·bar sind, haben sie meist alle schrecken·erregenden Züge verloren. Dies lässt sich auch anhand der

Amulett oder Talisman in Gestalt eines symbolischen Zeichens, meist aus Papier; auch shinsatsu; das Zeichen 札 kann auch „Geldschein“ bedeuten, wird dann aber sinojap. satsu ausgesprochen;

Der Begriff „o-fuda“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

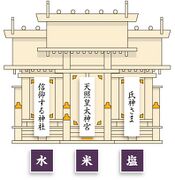

(Talismane) diverser Tempel erkennen, in denen Batō Kannon verehrt wird:

Verwandte Themen

- Kannon (Hauptseite)

- Fudō Myōō &Co (Hauptseite)

- Wegegötter (Sidepage)

- Kōshin-Glaube (Sidepage)

Quellen

- Horse Headed Kannon, Norman Havens (en.)

Beitrag auf der Website Green Gables. - Batou Kannon (en.)

Eintrag auf Japanese Architecture and Art Net Users System (JAANUS).Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

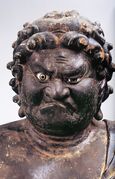

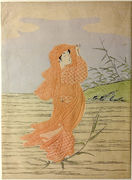

- ^ Im oberen Teil des Kopfes des Batō Kannon ist undeutlich ein Pferd zu erkennen.

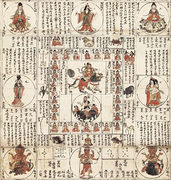

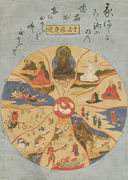

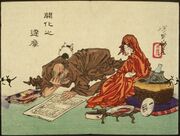

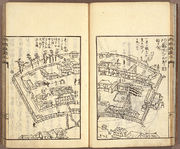

Heian-Zeit, 12. Jh. Museum of Fine Arts, Boston. - ^ Kannon in Form eines esoterischen myōō mit Pferdekopf (Batō Kannon). Die Abbildung stammt aus einer Edo-zeitl. Kopie des ältesten japanischen Handbuchs der buddhistischen Ikonographie (Zuzōshō 図像抄, „Abriss von Skizzen [buddhistischer] Statuen“, 12. Jh.; auch Jikkan-shō).

Edo-Zeit. Ryukoku University Library. - ^ Achtarmiger Batō Kannon des Tempels Rinnō-ji in Nikkō, während der Restaurierungsarbeiten im Jahr 2015. Die Teile der Statue wurden einzeln behandelt und hier erneut wieder zusammengesetzt. Die Statue ist Teil einer Dreiergruppe, bestehend aus Amida, Senju Kannon und eben Batō Kannon.

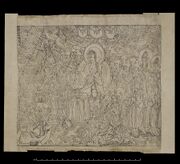

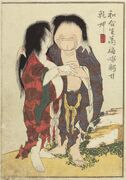

Edo-Zeit, 1665. Bildquelle: Shimotsuke Original Online News, über Internet Archive. - ^ Heian-zeitliche Darstellung des Batō Kannon.

Heian-Zeit. Tōkyō Geijutsu Daigaku Bijutsukan. - ^ Batō Kannon mit weißem Pferdekopf und drei zornvollen Gesichtern. Station 29 der „Westlichen Kannon Pilgerroute“. Diese Staue ist ein „Geheimer Budda“ (hibutsu) und wird nur alle 77 Jahre einmal hergezeigt. Der Tempel selbst beruft sich auf eine Gründungslegende, laut der Kannon mit dem Pferdekopf hier in der Nara-Zeit erschienen sein soll.

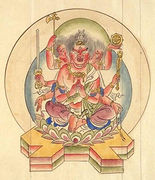

Edo-Zeit. The Tale of Genji, 2006. - ^ Im Unterschied zu japanischen Darstellungen (vgl. Batō Kannon) besitzt dieser Hayagriva drei Pferdeköpfe als Kopfputz.

Tibet, 16. Jh. Himalayan Art. - ^ Der hinduistische Gott Vishnu in einer Manifestation mit Pferdekopf.

Sambor Prei Kuk, Kambodscha, 10. Jh. Bernhard Scheid, flickr, 2015.