Alltag/Opfergaben/Ema: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 17: | Zeile 17: | ||

{{Galerie2|bilder= {{dia2| | {{Galerie2|bilder= {{dia2| | ||

ema_meijijingu.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=120|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ema_meijijingu.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=120|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ||

| − | ema_goojinja.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w= | + | ema_goojinja.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=121|w=x140|left=-40}}{{dia2| |

| − | ema_kagurazaka.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w= | + | ema_kagurazaka.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=120|w=x140|left=-40}}{{dia2| |

ema_tengu.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=121|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ema_tengu.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=121|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ||

| + | |||

ema_kasuga_mcmorrow04.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=120|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ema_kasuga_mcmorrow04.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=120|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ||

ema_yushimaseido.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=121|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ema_yushimaseido.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=121|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ||

ema_washinomiya.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=120|w=x140|left=-20}}{{dia2| | ema_washinomiya.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=120|w=x140|left=-20}}{{dia2| | ||

| − | shinshoji_gakudo.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w= | + | edison ema.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=121|w=x140|left=-40}}{{dia2| |

| + | |||

| + | ema inari.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=120|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ||

| + | Bishamon_ema.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=121|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ||

| + | Ema_hachimangu.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=120|w=x140|left=-40}}{{dia2| | ||

| + | shinshoji_gakudo.jpg|rahmen_h=140|rahmen_w=121|w=x140|left=-40}} | ||

}} | }} | ||

Version vom 8. Juli 2013, 16:31 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Alltag/Opfergaben/Ema.

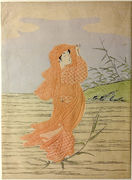

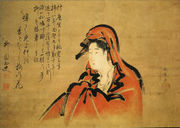

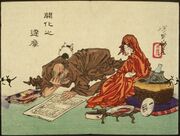

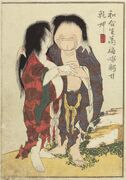

Votivbild; wtl. Bild-Pferd

Der Begriff „ema“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

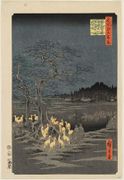

-Täfelchen werden in den meisten bud·dhis·tischen Tempeln und shintoistischen Schreinen verkauft. Eine Seite der Tafeln ist mit einem vorgedruckten Motiv versehen, auf der anderen können die Gläubigen ihre eigenen Wünsche auf·schreiben. Zumeist gibt es vor Ort auch ein Gestell, um die beschrifteten ema auf·zu·hängen. Einige Tempel und Schreine besitzen noch die tra·di·tio·nellen Hallen für große, oft sehr präch·tigen Votiv·bilder, eine Praxis, die offenbar in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit weit verbreitet war. Ob große Bilder oder kleine Täfelchen — stets waren ema mit konkreten Wünschen seitens der Gläubigen verbunden. Der etwas rätselhafte Begriff ema („Pferde·bild“) leitet sich wahrscheinlich von der alten Praxis her, Götter mit Pferden und später mit Bildern von Pferden zu beschenken. Nach Auf·fassung einiger Volkskundler spiegelt sich darin aber auch die Vor·stel·lung wider, das Pferd als Trans·port·tier par excellence möge die ent·sprech·enden Wünsche verläss·lich der Gottheit über·bringen.

Wunschmotive

Art und Inhalt der Beschriftung von ema variieren ebenso stark wie die Motive, mit denen sie geschmückt sind. Laut dem englischen Religions·anthropo·logen Ian Reader wird heute ein über·pro·por·tio·nal hoher Anteil von ema von Jungend·lichen und ins·besondere von Mädchen verfasst. Die häufigsten Wünsche beziehen sich auf schulischen Erfolg (Aufnahms·prüfungen), aber auch Themen wie Liebe und Heirat sind oft zu finden.

Ältere Menschen thematisieren hingegen vor allem Ge·sund·heit und Geld·nöte. Auffallend ist laut Ian Reader, dass tiefer gehende religiöse Themen, etwa genereller Dank oder Lob an die Gottheiten völlig fehlen. Die japanische Redens·art „in schweren Zeiten wendet man sich den Göttern zu“ (

„sich in Zeiten der Not an die Götter wenden“; jap. Redensart

Der Begriff „kurushii toki no kamidanomi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

), trifft also ganz besonders auf die Praxis der ema-Beschriftung zu. In vielen Fällen ist aber auch der „fun-Faktor“ der modernen ema nicht zu übersehen. In jüngster Zeit haben sich manche Schreine z.B. auf Manga-Fans (otaku) eingestellt und bieten ema mit Manga Motiven an.

Diese unbeschwert-legere Handhabung der ema ist offenbar ein verhältnis·mäßig junges Phänomen. So erschien in den 30er Jahren des zwanzigsten Jahr·hunderts ein Artikel des Shinto-Spezialisten Daniel Holtom über die ema des Hōzan-ji in Ikoma, einem Tempel zwischen Kyoto und Nara, der der ur·sprüng·lich indischen Gott·heit Shōten (aka. Kankiten) geweiht ist. Die meisten Täfelchen ent·hielten mit großem Ernst verfasste Gelübde von Männern, für eine bestimmte Zeit, ggf. auch für immer, ihren Ehe·frauen treu zu sein. Auch ein paar wenige ent·spre·chende Gelübde von Frauen sind dabei. Schließlich gibt es Gelübde, das Rauchen oder andere sinn·liche Genüsse aufzu·geben. In einer neueren Studie zu diesem Thema zeigt Ian Reader, dass die Abfassung von Gelübden eine an·sonsten eher un·typische Art der ema-Beschriftung ist, im Hōzan-ji aber auch fünfzig Jahre später, in den 80er Jahren des zwanzig·sten Jahr·hunderts noch vor·herrschte. Aller·dings nimmt das Thema eheliche Treue nur mehr einen geringen Prozent·satz der Gelübde ein.