Ikonographie/Gluecksgoetter: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||

Auf den ersten Blick scheint es, als ob das Glück, das sie ver·sprechen, nur mit materiel·lem Gewinn zu tun hat, doch transpor·tieren sie auch Tugen·den wie Fleiß, Arbeits·eifer und Selbst·genüg·sam·keit. Ihre Bot·schaf·ten sind jedoch völlig frei von jeder trans·zen·denten Dimen·sion. Auf diese Weise haben sie sich mühe·los aus der Vor·moderne in die moderne Konsum·gesell·schaft hin·über·gerettet. | Auf den ersten Blick scheint es, als ob das Glück, das sie ver·sprechen, nur mit materiel·lem Gewinn zu tun hat, doch transpor·tieren sie auch Tugen·den wie Fleiß, Arbeits·eifer und Selbst·genüg·sam·keit. Ihre Bot·schaf·ten sind jedoch völlig frei von jeder trans·zen·denten Dimen·sion. Auf diese Weise haben sie sich mühe·los aus der Vor·moderne in die moderne Konsum·gesell·schaft hin·über·gerettet. | ||

| − | Heute gelten die ''fukujin'' zwar als | + | Heute gelten die ''fukujin'' zwar als Shintō-Götter ({{glossar:kami}}), doch sie tragen viele buddhis·tische oder daois·tische Merk·male aus der Zeit ihrer Ent·stehung, als die Trenn·wand zwischen {{skt:buddha|Buddhas}} und Kami noch wesent·lich durch·lässiger war. |

Sie ver·einen die mild·tätige Barm·herzig·keit der {{skt:bodhisattva|Bodhisattvas}}, die ehr·furcht·gebie·tende Strenge der Wächter·götter {{g|tenbu}} und das daois·tische Ver·sprechen des Langen Lebens mit einer boden·stän·digen Lebens·tüchtig·keit und sind damit ein an·schau·liches Bei·spiel für den un·ver·krampf·ten Um·gang der japani·schen Kultur mit ver·schie·denen religiösen Tradi·tionen. | Sie ver·einen die mild·tätige Barm·herzig·keit der {{skt:bodhisattva|Bodhisattvas}}, die ehr·furcht·gebie·tende Strenge der Wächter·götter {{g|tenbu}} und das daois·tische Ver·sprechen des Langen Lebens mit einer boden·stän·digen Lebens·tüchtig·keit und sind damit ein an·schau·liches Bei·spiel für den un·ver·krampf·ten Um·gang der japani·schen Kultur mit ver·schie·denen religiösen Tradi·tionen. | ||

| Zeile 23: | Zeile 23: | ||

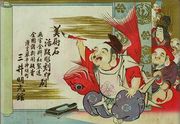

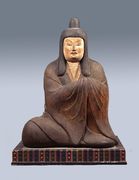

}}{{glossar:daikoku}} ist so etwas wie der Anführer aller sieben Glücks·götter, viel·leicht, weil er am längsten in dieser Funktion ver·ehrt wird. Zu seinen wich·tigsten Emble·men zählen Reis·sack und Glücks·ham·mer. Er steht in erster Linie für Wohl·ergehen in Form von Nah·rung, doch so wie der gebündelte Reis einst auch ein Zahlungs·mittel war, lässt sich sein Zu·stän·dig·keits·bereich leicht auf jede Form von materiel·lem Wohlstand aus·dehnen. Sein Boten·tier ist die Maus, die im [[Texte/Yin und Yang/Tierkreis | chine·sischen Horoskop]] eben·falls mit Reich·tum (oder Geiz) asso·ziiert wird. Wenn Daikoku als ein·zelne Gott·heit verehrt wird, bewacht mitun·ter ein Paar Mäuse seinen Tempel oder Schrein. | }}{{glossar:daikoku}} ist so etwas wie der Anführer aller sieben Glücks·götter, viel·leicht, weil er am längsten in dieser Funktion ver·ehrt wird. Zu seinen wich·tigsten Emble·men zählen Reis·sack und Glücks·ham·mer. Er steht in erster Linie für Wohl·ergehen in Form von Nah·rung, doch so wie der gebündelte Reis einst auch ein Zahlungs·mittel war, lässt sich sein Zu·stän·dig·keits·bereich leicht auf jede Form von materiel·lem Wohlstand aus·dehnen. Sein Boten·tier ist die Maus, die im [[Texte/Yin und Yang/Tierkreis | chine·sischen Horoskop]] eben·falls mit Reich·tum (oder Geiz) asso·ziiert wird. Wenn Daikoku als ein·zelne Gott·heit verehrt wird, bewacht mitun·ter ein Paar Mäuse seinen Tempel oder Schrein. | ||

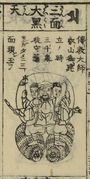

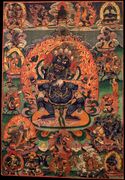

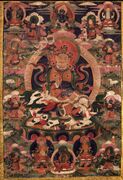

| − | Daikoku trägt manchmal den Götter·titel {{glossar: ten}}, was ihn als mit dem Buddhis·mus in Zu·sammen·hang stehende {{skt:Deva}}-Gottheit ausweist. Konkret handelt es sich um die zorn·volle tantristi·sche Gott·heit {{skt:Mahakala}}. | + | Daikoku trägt manchmal den Götter·titel {{glossar: ten}}, was ihn als mit dem Buddhis·mus in Zu·sammen·hang stehende {{skt:Deva}}-Gottheit ausweist. Konkret handelt es sich um die zorn·volle tantristi·sche Gott·heit {{skt:Mahakala}}. Beide Namen lassen sich als „Großer Schwarzer“ über·setzen. Ältere Dar·stellun·gen zeigen Daikoku daher auch mit schwarzer Haut und drei Gesichtern. Einige seltene Daikoku-Bilder ähneln sogar den Mahakala Dar·stel·lungen des tibeti·schen Bud·dhis·mus, mit furcht·ein·flößenden Attri·buten wie Raub·tier·zähnen, Schmuck aus Schlangen und Toten·schädeln und dgl. mehr. Doch gibt es seit alters·her auch eine „ein·heimi·sche“ Variante des Daikoku, in der er als ein·facher Bauer auf·tritt. In dieser Gestalt wird er auch häufig mit dem mytho·logi·schen Gott {{glossar:ookuninushi}} iden·tifiziert. ([[{{FULLPAGENAME}}/Daikoku|Mehr dazu...]]) |

Auf vielen Bildern ist Daikoku zusam·men mit Ebisu, dem Gott des Fisch·fangs, zu sehen. Daikoku und Ebisu sorgen für die materiel·len Grund·be·dürf·nisse, die Ernäh·rung, und ver·treten oft die Gesamt·heit der Glücksgöt·ter, sozu·sagen in kleiner Besetzung. | Auf vielen Bildern ist Daikoku zusam·men mit Ebisu, dem Gott des Fisch·fangs, zu sehen. Daikoku und Ebisu sorgen für die materiel·len Grund·be·dürf·nisse, die Ernäh·rung, und ver·treten oft die Gesamt·heit der Glücksgöt·ter, sozu·sagen in kleiner Besetzung. | ||

| Zeile 30: | Zeile 30: | ||

{{Sidebox|sidepage=Ebisu|ebisu_hikifuda.jpg|w=240|left=-70|top=-30|Ebisu}} | {{Sidebox|sidepage=Ebisu|ebisu_hikifuda.jpg|w=240|left=-70|top=-30|Ebisu}} | ||

{{Float|bild=ebisu_beer.jpg|left}} | {{Float|bild=ebisu_beer.jpg|left}} | ||

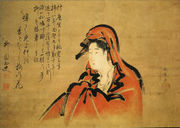

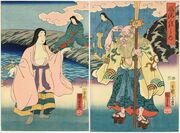

| − | {{glossar:ebisu}} trägt die klassische Hoftracht ({{glossar:kariginu}}), die heute noch von [[Alltag/Schreinpriester | | + | {{glossar:ebisu}} trägt die klassische Hoftracht ({{glossar:kariginu}}), die heute noch von [[Alltag/Schreinpriester | Shintō-Priestern]] benützt wird, in der Edo-Zeit aber auch von Bauern und Hand·werkern getragen wurde. Anhand seiner Attri·bute ist er deut·lich als Gott des Fisch·fangs zu er·ken·nen: Er hält eine Angel und trägt eine riesige Rote Meer·brasse ({{g|tai}}) unter dem Arm. Den·noch scheint er in manchen Gegen·den auch als Gott der Land·wirt·schaft ver·ehrt worden zu sein. Heute ist er unter Laden·besit·zern, Klein·gewerbe·treiben·den und Wir·ten beson·ders populär. Auch die bekannte Bier·marke „Yebisu“ trägt seinen Namen. |

Ebisu gilt als der einzige „einhei·mische“ Gott unter den Shichi Fukujin, sein Name dürfte aller·dings die Grund·bedeutung „Fremder“ besitzen. Laut manchen Schrein·legen·den wird er mit dem so·genann·ten „Blutegel-Kind“ ({{glossar:hiruko}}), dem ersten und etwas miss·glück·ten Spröss·ling des Ur·göt·ter·paares {{glossar:izanagi}} und {{glossar:izanami}} in Ver·bindung gebracht. (Diese Her·leitung ent·stammt wohl dem {{glossar:Nishinomiyajinja}} in der Nähe von Ōsaka, einem Zentrum des Ebisu-Kultes, beruht jedoch nicht auf klas·sischen Quel·len wie {{glossar:kojiki}} oder {{glossar:nihonshoki}}.) Anderer·seits wird Ebisu auch gern mit der mytho·logi·schen Zwerg-Gottheit {{Glossar:Sukunabikona}} asso·ziiert, eine Art Alterego des oben genann·ten Ōkuninushi (Daikoku). In beiden Fällen soll Ebisu über das Meer nach Japan gekommen sein. Dieses Motiv eines Fremden, der per Schiff quasi auf Besuch kommt und wieder verschwin·det, könnte auch dem Schatz·schiff, auf dem die gesamte Gruppe der Glücks·götter häufig abge·bildet ist, zugrunde liegen. ([[{{FULLPAGENAME}}/Ebisu|Mehr dazu...]]) | Ebisu gilt als der einzige „einhei·mische“ Gott unter den Shichi Fukujin, sein Name dürfte aller·dings die Grund·bedeutung „Fremder“ besitzen. Laut manchen Schrein·legen·den wird er mit dem so·genann·ten „Blutegel-Kind“ ({{glossar:hiruko}}), dem ersten und etwas miss·glück·ten Spröss·ling des Ur·göt·ter·paares {{glossar:izanagi}} und {{glossar:izanami}} in Ver·bindung gebracht. (Diese Her·leitung ent·stammt wohl dem {{glossar:Nishinomiyajinja}} in der Nähe von Ōsaka, einem Zentrum des Ebisu-Kultes, beruht jedoch nicht auf klas·sischen Quel·len wie {{glossar:kojiki}} oder {{glossar:nihonshoki}}.) Anderer·seits wird Ebisu auch gern mit der mytho·logi·schen Zwerg-Gottheit {{Glossar:Sukunabikona}} asso·ziiert, eine Art Alterego des oben genann·ten Ōkuninushi (Daikoku). In beiden Fällen soll Ebisu über das Meer nach Japan gekommen sein. Dieses Motiv eines Fremden, der per Schiff quasi auf Besuch kommt und wieder verschwin·det, könnte auch dem Schatz·schiff, auf dem die gesamte Gruppe der Glücks·götter häufig abge·bildet ist, zugrunde liegen. ([[{{FULLPAGENAME}}/Ebisu|Mehr dazu...]]) | ||

| Zeile 44: | Zeile 44: | ||

In dieser Gestalt hält Benzai·ten ein buddhisti·sches Wunsch·juwel ({{glossar:nyoinotama}}) in der Hand und ist häufig von fünfzehn (oder sechzehn) Jüng·lingen umgeben, die ihre wohl·tätigen Eigen·schaften reprä·sentieren. | In dieser Gestalt hält Benzai·ten ein buddhisti·sches Wunsch·juwel ({{glossar:nyoinotama}}) in der Hand und ist häufig von fünfzehn (oder sechzehn) Jüng·lingen umgeben, die ihre wohl·tätigen Eigen·schaften reprä·sentieren. | ||

| − | Trotz der verschie·denen Er·scheinungs·formen, die Benzai·ten im Laufe ihrer Geschichte zuge·schrieben wurden, hat sie ihre enge Verbin·dung zum Wasser stets bei·behalten. Ihre Schreine oder Tempel befinden sich sind fast immer auf natürlichen oder künst·lichen Inseln, sind | + | Trotz der verschie·denen Er·scheinungs·formen, die Benzai·ten im Laufe ihrer Geschichte zuge·schrieben wurden, hat sie ihre enge Verbin·dung zum Wasser stets bei·behalten. Ihre Schreine oder Tempel befinden sich sind fast immer auf natürlichen oder künst·lichen Inseln, sind also ganz von Wasser um·geben. In Kamakura gibt es darüber hinaus den berühm·ten Zeniarai-Benten Schrein — den Schrein der „geld·waschen·den Benten“. Wer an der dortigen Quelle sein Geld wäscht, darf auf dessen wunder·same Vermeh·rung hoffen. ([[{{FULLPAGENAME}}/Benzaiten|Mehr dazu...]]) |

===Bishamon-ten=== | ===Bishamon-ten=== | ||

| Zeile 54: | Zeile 54: | ||

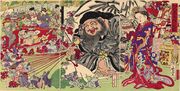

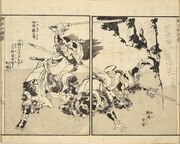

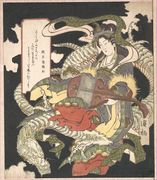

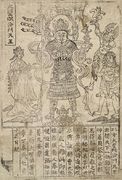

Der Name {{glossar:bishamonten}} leitet sich von skt. {{skt:Vaishravana}} ab. Vaishravana ist einer der Vier Himmels·könige ({{glossar:shitennou}}), und zwar der Hüter des Nordens. In Japan ist Bishamon-ten auch unter dem Namen {{glossar:Tamonten}} (einer Über·setzung des Sanskrit·namens mit der Bedeutung „der alles Hörende“) bekannt. Zu seinen Attri·buten zählen ein Drei·zack und eine kleine Pagode. In der klas·sischen Ikono·graphie strahlt er die Würde eines Feld·herren aus und wurde in früherer Zeit auch mit der Bitte um Kriegs·glück an·ge·betet. Auch als Glücks·gott wird er immer in chine·sischer Rüstung dargestellt. | Der Name {{glossar:bishamonten}} leitet sich von skt. {{skt:Vaishravana}} ab. Vaishravana ist einer der Vier Himmels·könige ({{glossar:shitennou}}), und zwar der Hüter des Nordens. In Japan ist Bishamon-ten auch unter dem Namen {{glossar:Tamonten}} (einer Über·setzung des Sanskrit·namens mit der Bedeutung „der alles Hörende“) bekannt. Zu seinen Attri·buten zählen ein Drei·zack und eine kleine Pagode. In der klas·sischen Ikono·graphie strahlt er die Würde eines Feld·herren aus und wurde in früherer Zeit auch mit der Bitte um Kriegs·glück an·ge·betet. Auch als Glücks·gott wird er immer in chine·sischer Rüstung dargestellt. | ||

| − | Beson·ders im frühen japa·nischen Buddhis·mus erfreute sich Bishamon-ten einer großen Be·liebt·heit. Das [[Texte/Sutra/Goldglanz Sutra|Goldglanz Sutra]] portraitiert ihn als Er·finder einer Gebets·formel ({{skt:Mantra}}), die alle Wünsche verwirk·lichen hilft. Obwohl seine Bedeu·tung mit der Zeit abnahm, entwickelte sich ein dem Bishamon-ten geweihter Tempel, der {{glossar:Kuramadera}} in den Bergen nördlich von Kyōto, im japanischen Mittel·alter zu einer Art Pilger·zentrum für die Stadt·bevöl·kerung. Dies dürfte einer der Gründe sein, warum diese kriege·rische Gott·heit in den ursprüng·lich aus | + | Beson·ders im frühen japa·nischen Buddhis·mus erfreute sich Bishamon-ten einer großen Be·liebt·heit. Das [[Texte/Sutra/Goldglanz Sutra|Goldglanz Sutra]] portraitiert ihn als Er·finder einer Gebets·formel ({{skt:Mantra}}), die alle Wünsche verwirk·lichen hilft. Obwohl seine Bedeu·tung mit der Zeit abnahm, entwickelte sich ein dem Bishamon-ten geweihter Tempel, der {{glossar:Kuramadera}} in den Bergen nördlich von Kyōto, im japanischen Mittel·alter zu einer Art Pilger·zentrum für die Stadt·bevöl·kerung. Dies dürfte einer der Gründe sein, warum diese kriege·rische Gott·heit in den ursprüng·lich aus Kyōto stammen·den Kreis der Sieben Glücks·götter aufge·nommen wurde. Doch auch der indische Vorläufer dieser Gott·heit konnte als Reichtums·gottheit angebetet werden. ([[{{FULLPAGENAME}}/Bishamonten|Mehr dazu ...]]) |

===Hotei=== | ===Hotei=== | ||

| Zeile 87: | Zeile 87: | ||

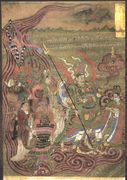

Eine bekannte Anek·dote besagt, dass das Ensemble der Sieben Glück·götter auf den Mönch {{glossar:Tenkai}}, einen wich·tigen religi·ösen Rat·geber des ersten Tokugawa Shoguns {{glossar:tokugawaieyasu}} zurück·geht. Tenkai hätte die Sieben Tugen·den des Bud·dhis·mus in ab·ge·wandel·ter Form auf Ieyasu über·tragen und mit sieben Gott·heiten folgen·der·maßen in Ver·bindung ge·bracht: Langes Leben (Jurōjin), Wohlstand (Daikoku), Beliebt·heit (Fukurokuju), Auf·richtig·keit (Ebisu), Liebens·würdig·keit (Benzaiten), Autorität (Bishamon·ten), Großmut (Hotei). Diese Kombi·nation sei der Schlüs·sel zu Ieyasus erfolg·reicher Be·friedung des Landes. Klar, dass Ieyasu von dieser Charak·terisierung be·geis·tert war und seinen Hofmaler anwies, die sieben Gott·heiten in einem Bild darzu·stellen. Leider dürfte es sich aller·dings bloß um eine Legende handeln, die durch verläss·liche histo·rische Quellen nicht bestätigt werden kann. | Eine bekannte Anek·dote besagt, dass das Ensemble der Sieben Glück·götter auf den Mönch {{glossar:Tenkai}}, einen wich·tigen religi·ösen Rat·geber des ersten Tokugawa Shoguns {{glossar:tokugawaieyasu}} zurück·geht. Tenkai hätte die Sieben Tugen·den des Bud·dhis·mus in ab·ge·wandel·ter Form auf Ieyasu über·tragen und mit sieben Gott·heiten folgen·der·maßen in Ver·bindung ge·bracht: Langes Leben (Jurōjin), Wohlstand (Daikoku), Beliebt·heit (Fukurokuju), Auf·richtig·keit (Ebisu), Liebens·würdig·keit (Benzaiten), Autorität (Bishamon·ten), Großmut (Hotei). Diese Kombi·nation sei der Schlüs·sel zu Ieyasus erfolg·reicher Be·friedung des Landes. Klar, dass Ieyasu von dieser Charak·terisierung be·geis·tert war und seinen Hofmaler anwies, die sieben Gott·heiten in einem Bild darzu·stellen. Leider dürfte es sich aller·dings bloß um eine Legende handeln, die durch verläss·liche histo·rische Quellen nicht bestätigt werden kann. | ||

| − | Früh·formen der Shichi Fukujin legen die Vermutung nahe, dass das Ensemble tat·sächlich von bud·dhis·tischen Mönchen kreiert wurde. Wahr·schein·lich geht die Idee aber nicht auf einen einzigen Mönch zurück, sondern bildete sich all·mäh·lich im Laufe der {{glossar:muromachi}}-Zeit (14.–16. Jh.) heraus. In jedem Fall waren die Shichi Fukujin in der {{Glossar:Edo}}-Zeit wesent·lich bekannter und populärer als mytholo·gische Gott·heiten wie {{Glossar:Amaterasu}} oder {{Glossar:Susanoo}}. Vor allem auf bild·lichen Dar·stel·lungen sind sie allseits präsent, während die „eigent·lichen“ | + | Früh·formen der Shichi Fukujin legen die Vermutung nahe, dass das Ensemble tat·sächlich von bud·dhis·tischen Mönchen kreiert wurde. Wahr·schein·lich geht die Idee aber nicht auf einen einzigen Mönch zurück, sondern bildete sich all·mäh·lich im Laufe der {{glossar:muromachi}}-Zeit (14.–16. Jh.) heraus. In jedem Fall waren die Shichi Fukujin in der {{Glossar:Edo}}-Zeit wesent·lich bekannter und populärer als mytholo·gische Gott·heiten wie {{Glossar:Amaterasu}} oder {{Glossar:Susanoo}}. Vor allem auf bild·lichen Dar·stel·lungen sind sie allseits präsent, während die „eigent·lichen“ Shintō-Götter nur sehr selten ab·ge·bildet werden. Daran hat sich im Grunde bis heute nichts geän·dert. |

{{linkbox|ue=Literatur|text= | {{linkbox|ue=Literatur|text= | ||

Version vom 23. August 2015, 17:37 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

Die Sieben Glücksgötter (

Sieben Glücksgötter; populäres Ensemble von Glücksgöttern verschiedener Herkunft

Der Begriff „Shichi Fukujin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) sind ein Sinn·bild für das reli·giöse Streben nach dies·seitigem Wohl·er·gehen (

(religiöse) Belohnung in diesem Leben

Der Begriff „genze riyaku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

).

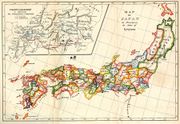

Sie ent·standen zusam·men mit der bürger·lichen Stadt·kultur im späten Mittel·alter und gewan·nen in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit (1600–1867) ihre be·kannte ikono·graphische Gestalt.1 Auf den ersten Blick scheint es, als ob das Glück, das sie ver·sprechen, nur mit materiel·lem Gewinn zu tun hat, doch transpor·tieren sie auch Tugen·den wie Fleiß, Arbeits·eifer und Selbst·genüg·sam·keit. Ihre Bot·schaf·ten sind jedoch völlig frei von jeder trans·zen·denten Dimen·sion. Auf diese Weise haben sie sich mühe·los aus der Vor·moderne in die moderne Konsum·gesell·schaft hin·über·gerettet.

Heute gelten die fukujin zwar als Shintō-Götter (

Gottheit; im engeren Sinne einheimische oder lokale japanische Gottheit, Schreingottheit (s. jinja), Gottheit des Shintō

Der Begriff „kami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), doch sie tragen viele buddhis·tische oder daois·tische Merk·male aus der Zeit ihrer Ent·stehung, als die Trenn·wand zwischen

Der Begriff „Buddha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

und Kami noch wesent·lich durch·lässiger war.

Sie ver·einen die mild·tätige Barm·herzig·keit der

„Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

Der Begriff „Bodhisattva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, die ehr·furcht·gebie·tende Strenge der Wächter·götter tenbu [tenbu (jap.) 天部 Gruppe der indischen bzw. aus Indien übernommene Gottheiten im japanischen Buddhismus (skt. deva)] und das daois·tische Ver·sprechen des Langen Lebens mit einer boden·stän·digen Lebens·tüchtig·keit und sind damit ein an·schau·liches Bei·spiel für den un·ver·krampf·ten Um·gang der japani·schen Kultur mit ver·schie·denen religiösen Tradi·tionen.

Noch heute ist es Brauch, in der Neu·jahrs·nacht ein Bild der Glücks·götter unter den Kopf·polster zu legen, um das Neue Jahr mit einem glücks·ver·heißenden Traum zu begin·nen. Auch kleine Pilger·fahrten zu Sieben Tempeln oder Schreinen, die jeweils einem der Götter ge·wid·met sind, erfreuen sich am Jahres·anfang großer Beliebt·heit. Jeder Gott kann aber auch allein an·ge·betet werden und hat seinen eigenen Zustän·dig·keits·bereich.

Die einzelnen Fukujin

Daikoku

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

Der Begriff „Daikoku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ist so etwas wie der Anführer aller sieben Glücks·götter, viel·leicht, weil er am längsten in dieser Funktion ver·ehrt wird. Zu seinen wich·tigsten Emble·men zählen Reis·sack und Glücks·ham·mer. Er steht in erster Linie für Wohl·ergehen in Form von Nah·rung, doch so wie der gebündelte Reis einst auch ein Zahlungs·mittel war, lässt sich sein Zu·stän·dig·keits·bereich leicht auf jede Form von materiel·lem Wohlstand aus·dehnen. Sein Boten·tier ist die Maus, die im chine·sischen Horoskop eben·falls mit Reich·tum (oder Geiz) asso·ziiert wird. Wenn Daikoku als ein·zelne Gott·heit verehrt wird, bewacht mitun·ter ein Paar Mäuse seinen Tempel oder Schrein.

Daikoku trägt manchmal den Götter·titel

Der Begriff „-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

, was ihn als mit dem Buddhis·mus in Zu·sammen·hang stehende

Der Begriff „deva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Gottheit ausweist. Konkret handelt es sich um die zorn·volle tantristi·sche Gott·heit

„Großer Schwarzer“, esoterische Gottheit (jap. Makakara 摩訶迦羅 oder Daikoku 大黒)

Der Begriff „Mahakala“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Beide Namen lassen sich als „Großer Schwarzer“ über·setzen. Ältere Dar·stellun·gen zeigen Daikoku daher auch mit schwarzer Haut und drei Gesichtern. Einige seltene Daikoku-Bilder ähneln sogar den Mahakala Dar·stel·lungen des tibeti·schen Bud·dhis·mus, mit furcht·ein·flößenden Attri·buten wie Raub·tier·zähnen, Schmuck aus Schlangen und Toten·schädeln und dgl. mehr. Doch gibt es seit alters·her auch eine „ein·heimi·sche“ Variante des Daikoku, in der er als ein·facher Bauer auf·tritt. In dieser Gestalt wird er auch häufig mit dem mytho·logi·schen Gott

mythol. Gottheit; wtl. Großer Meister des Landes

Der Begriff „Ōkuninushi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

iden·tifiziert. (Mehr dazu...)

Auf vielen Bildern ist Daikoku zusam·men mit Ebisu, dem Gott des Fisch·fangs, zu sehen. Daikoku und Ebisu sorgen für die materiel·len Grund·be·dürf·nisse, die Ernäh·rung, und ver·treten oft die Gesamt·heit der Glücksgöt·ter, sozu·sagen in kleiner Besetzung.

Ebisu

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

Glücksgott der Händler und Fischer; andere Schreibung: 夷 oder 戎; Grundbedeutung wahrscheinlich „Fremder“ oder „Barbar“

Der Begriff „Ebisu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

trägt die klassische Hoftracht (

Priestertracht (ehemals Hoftracht); wtl. „Jagdgewand“

Der Begriff „kariginu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), die heute noch von Shintō-Priestern benützt wird, in der Edo-Zeit aber auch von Bauern und Hand·werkern getragen wurde. Anhand seiner Attri·bute ist er deut·lich als Gott des Fisch·fangs zu er·ken·nen: Er hält eine Angel und trägt eine riesige Rote Meer·brasse (tai [tai (jap.) 鯛 Meerbrasse, „Markenzeichen“ des Ebisu]) unter dem Arm. Den·noch scheint er in manchen Gegen·den auch als Gott der Land·wirt·schaft ver·ehrt worden zu sein. Heute ist er unter Laden·besit·zern, Klein·gewerbe·treiben·den und Wir·ten beson·ders populär. Auch die bekannte Bier·marke „Yebisu“ trägt seinen Namen.

Ebisu gilt als der einzige „einhei·mische“ Gott unter den Shichi Fukujin, sein Name dürfte aller·dings die Grund·bedeutung „Fremder“ besitzen. Laut manchen Schrein·legen·den wird er mit dem so·genann·ten „Blutegel-Kind“ (

Der Begriff „Hiru-ko“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), dem ersten und etwas miss·glück·ten Spröss·ling des Ur·göt·ter·paares

Göttervater; auch Izanaki (ki hier männliche Endung); Bruder und Mann von Izanami

Der Begriff „Izanagi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

und

Göttermutter, Göttin der Unterwelt (mi hier weibliche Endung); Schwester und Frau des Izanagi

Der Begriff „Izanami“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

in Ver·bindung gebracht. (Diese Her·leitung ent·stammt wohl dem

Der Begriff „Nishinomiya Jinja“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Geographische Lage

in der Nähe von Ōsaka, einem Zentrum des Ebisu-Kultes, beruht jedoch nicht auf klas·sischen Quel·len wie

„Aufzeichnung alter Begebenheiten“; älteste jap. Chronik (712)

Der Begriff „Kojiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder

Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)

Der Begriff „Nihon shoki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

.) Anderer·seits wird Ebisu auch gern mit der mytho·logi·schen Zwerg-Gottheit

winzige Gottheit, Gefährte oder alter ego von Ōkuninushi, auch: Sukunahikona

Der Begriff „Sukunabikona“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

asso·ziiert, eine Art Alterego des oben genann·ten Ōkuninushi (Daikoku). In beiden Fällen soll Ebisu über das Meer nach Japan gekommen sein. Dieses Motiv eines Fremden, der per Schiff quasi auf Besuch kommt und wieder verschwin·det, könnte auch dem Schatz·schiff, auf dem die gesamte Gruppe der Glücks·götter häufig abge·bildet ist, zugrunde liegen. (Mehr dazu...)

Benzaiten

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter. Vorlage:Wrapper

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

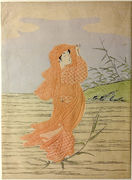

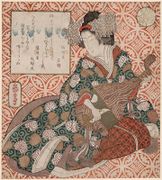

oder abge·kürzt Benten („Deva der Bered·samkeit“) ist die einzige Frau unter den Sieben Glücks·göttern. Allein schon auf·grund ihrer äußeren Er·schei·nung steht Benten für Anmut. In den meisten Ab·bildun·gen hält sie eine

japanische Kurzhalslaute mit vier oder fünf Saiten, wird mit einem großen Plektron angeschlagen

Der Begriff „biwa“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

-Laute in der Hand. Dieses Instru·ment hat sie von ihrer indischen Ahnin, der Fluss·göt·tin

indischer Fluss; Flussgöttin der Beredsamkeit, der Musik und der Gelehrsamkeit (jap. Benzaiten 弁才天)

Der Begriff „Sarasvati“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

über·nommen. Beide Göttin·nen sind aus·gehend vom Wasser auch für Be·red·sam·keit, für Musik, für das Wissens und die Künste zuständig.

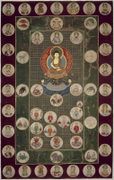

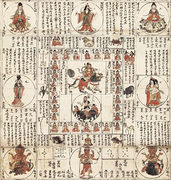

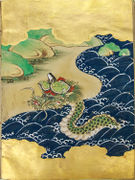

Der Glücks·aspekt Benzai·tens kann natürlich ebenfalls vom Wasser herrühren, also von Benzai·tens Einfluss auf den Regen und damit auf die Landwirt·schaft. Noch direkter scheint aber eine heute fast in Ver·gessen·heit geratene Dar·stellung einer acht·armigen Benzai·ten mit ihrer Funktion als Glücks·göttin in Verbindung zu stehen.

In dieser Gestalt hält Benzai·ten ein buddhisti·sches Wunsch·juwel (

Der Begriff „nyoi no tama“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) in der Hand und ist häufig von fünfzehn (oder sechzehn) Jüng·lingen umgeben, die ihre wohl·tätigen Eigen·schaften reprä·sentieren.

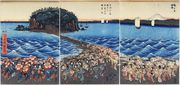

Trotz der verschie·denen Er·scheinungs·formen, die Benzai·ten im Laufe ihrer Geschichte zuge·schrieben wurden, hat sie ihre enge Verbin·dung zum Wasser stets bei·behalten. Ihre Schreine oder Tempel befinden sich sind fast immer auf natürlichen oder künst·lichen Inseln, sind also ganz von Wasser um·geben. In Kamakura gibt es darüber hinaus den berühm·ten Zeniarai-Benten Schrein — den Schrein der „geld·waschen·den Benten“. Wer an der dortigen Quelle sein Geld wäscht, darf auf dessen wunder·same Vermeh·rung hoffen. (Mehr dazu...)

Bishamon-ten

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

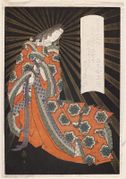

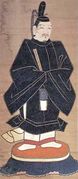

Der Name

Himmelswächter des Nordens, Glücksgott; abgeleitet von einem indischen Gott des Reichtums, Vaishravana

Der Begriff „Bishamon-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

leitet sich von skt.

„Sohn des Gerühmten“, Himmelswächter des Nordens, aka. Kubera (jap. Bishamon-ten 毘沙門天 oder Tamon-ten 多聞天)

Der Begriff „Vaishravana“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ab. Vaishravana ist einer der Vier Himmels·könige (

wtl. Vier Himmelskönige, die aber eher als Himmelswächter auftreten und jeweils eine Himmelsrichtung beschützen; angeführt von Bishamon-ten, dem Wächter des Nordens; der Ausdruck wird auch für diverse Gruppen von vier Kriegern angewendet

Der Begriff „Shi-Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), und zwar der Hüter des Nordens. In Japan ist Bishamon-ten auch unter dem Namen

Synonym von Bishamon-ten, Himmelswächter des Nordens (skt. Vaishravana)

Der Begriff „Tamon-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(einer Über·setzung des Sanskrit·namens mit der Bedeutung „der alles Hörende“) bekannt. Zu seinen Attri·buten zählen ein Drei·zack und eine kleine Pagode. In der klas·sischen Ikono·graphie strahlt er die Würde eines Feld·herren aus und wurde in früherer Zeit auch mit der Bitte um Kriegs·glück an·ge·betet. Auch als Glücks·gott wird er immer in chine·sischer Rüstung dargestellt.

Beson·ders im frühen japa·nischen Buddhis·mus erfreute sich Bishamon-ten einer großen Be·liebt·heit. Das Goldglanz Sutra portraitiert ihn als Er·finder einer Gebets·formel (

Der Begriff „mantra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

), die alle Wünsche verwirk·lichen hilft. Obwohl seine Bedeu·tung mit der Zeit abnahm, entwickelte sich ein dem Bishamon-ten geweihter Tempel, der

Tempel im Norden Kyōtos, wo unter anderem Bishamon-ten, der Hüter des Nordens, als Beschützer der Hauptstadt verehrt wurde.

Der Begriff „Kurama-dera“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

in den Bergen nördlich von Kyōto, im japanischen Mittel·alter zu einer Art Pilger·zentrum für die Stadt·bevöl·kerung. Dies dürfte einer der Gründe sein, warum diese kriege·rische Gott·heit in den ursprüng·lich aus Kyōto stammen·den Kreis der Sieben Glücks·götter aufge·nommen wurde. Doch auch der indische Vorläufer dieser Gott·heit konnte als Reichtums·gottheit angebetet werden. (Mehr dazu ...)

Hotei

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Gluecksgoetter.

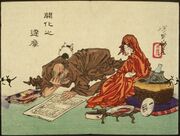

Die Figur des

Glücksgott; Manifestation von Bodhisattva Maitreya; chin. Budai

Der Begriff „Hotei“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

geht auf die legenden·umwo·bene Gestalt des chi·nesi·schen Mönchs Qici (auch Changting zi) zurück. Dieser führte im neun·ten Jahr·hun·dert ein Wan·der·le·ben als Bet·tel·mönch. Er trug seine Hab·selig·kei·ten stets in einem großen Sack mit sich, so·dass er vor allem unter sei·nem Spitz·na·men „Jute·sack“ (chin. Budai oder Pu-tai, jap. Hotei) bekannt wurde.

Budai/Hotei erwies sich nach seinem irdi·schen Leben als In·karna·tion des

„Erleuchtetes Wesen“, Vorstufe zur vollkommenen Buddhaschaft (jap. bosatsu 菩薩)

Der Begriff „Bodhisattva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

„Der Freundliche, der Liebevolle“, Buddha der Zukunft (jap. Miroku 弥勒)

Der Begriff „Maitreya“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(jap.

Bodhisattva Maitreya, „Buddha der Zukunft“

Der Begriff „Miroku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, chin. Mile-fo, auch als „Buddha der Zukunft“ bekannt) und wurde in China zum typi·schen „Lachen·den Buddha“. Be·son·ders be·liebt ist er im Chan/Zen Bud·dhis·mus, wo seine Heiter·keit als Aus·druck der Selbst·genüg·sam·keit be·grif·fen wird. Er stellt er ein be·lieb·tes Motiv der Zen Tusche·zeich·nungen (

Zen-Tuschebild

Der Begriff „zenga“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) dar. (Mehr dazu ...)

Fukurokuju und Jurōjin

Glücksgott, Gott des Langen Lebens

Der Begriff „Fukurokuju“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(wtl. „Glück-Erfolg-Langes Leben“) und

Glücksgott, Gott des Langen Lebens

Der Begriff „Jurōjin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(wtl. „Alter Mann des Lan·gen Lebens“) erschei·nen beide als alte Männer und sind mit allen mögli·chen Eigen·schaf·ten und Emblemen daois·tischer Un·sterb·licher aus·ge·stat·tet. Dazu gehört auch die markante, phal·lisch anmu·tende Form ihres Schädels, der aller·dings oft dezent unter einer Kappe ver·borgen ist. Beide Götter tragen das Zeichen

Langes Leben

Der Begriff „ju“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

für Langes Leben im Namen und ge·währen den ent·spre·chen·den Wunsch.

Die tierischen Begleiter der beiden sind Kranich, Schild·kröte und Hirsch, wobei der letztere meist an der Seite von Jurōjin zu finden ist. Vor allem die Schildkröte, aber auch Kranich und Hirsch gelten als Symbol·tiere des Langen Lebens.

Trotz ihrer unver·kennbar daoisti·schen Attribute sind die beiden Gott·heiten als solche in China selbst nicht zu finden. Fuku-roku-ju (chin. fu-lu-shou [Fu-lu-shou (chin.) 福禄寿 wtl. Glück, Wohlstand und Langes Leben; in China Gruppe von drei Göttern, die diese Eigenschaften symbolisieren. In Japan zur Figur des Fukurokuju verschmolzen.]) be·zeich·net jedoch eine Gruppe von drei chinesi·schen Glücks·göttern, die u.a. im Feng Shui [Feng Shui (chin.) 風水 chin. Raumkonzept auf der Grundlage von Yin und Yang; für zeremonielle Architektur wichtig] eine wichtige Rolle spielen. Jurōjin könnte aus einem der vielen Namen für den Süd·lichen Polar·stern (Canopus) abgeleitet sein. Dieser wird in China selbst als Gott·heit des Langen Lebens und als Verkör·perung

trad. Schreibung: Laotse; Lao Tse, Lao-tzu; wtl. „alter Knabe“; legendärer Philosoph und Begründer des Daoismus

Der Begriff „Laozi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

angesehen.

Fukuro·kuju und Jurōjin sind somit aus allerlei daois·tischen Versatz·stücken zu·sammen·gesetzt, die um das Thema „Langes Leben“ kreisen und sich im Grunde beliebig kombi·nieren lassen. Daher ver·wundert es nicht weiter, dass sie mit·un·ter zu einem Gott ver·schmol·zen wurden. In diesem Fall wurde die Gruppe der shichi fukujin bei·spiels·weise durch die weib·liche Gottheit

Hindu-buddhistische Göttin des Glücks; wtl. „Gottheit des Guten Omens“; auch: Kisshōten; skt. Lakshmi

Der Begriff „Kichijō-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(auch Kisshōten) ergänzt.

Wieso Sieben?

Vorbilder oder Verwandte der Sieben Glücks·götter finden sich vor allem in China, dort sind es aber üblicher·weise acht daois·tische Un·sterb·liche, die zusam·men auf einem Boot zur Insel der Glück·selig·keit unter·wegs sind. Es gibt ver·schiedene Theorien, wieso man sich in Japan statt dessen auf die Zahl Sieben fest·legte. So wird z.B. immer wieder auf die Sieben Übel (shichinan), bzw. die Sieben Tugen·den (shichi shōzai) des Bud·dhis·mus hin·ge·wiesen.2 Die Zahl Sieben spielt aber auch im chinesi·schen Polar·stern-Glauben eine wichtige Rolle (Anzahl der Sterne im Stern·bild des Großen Wagens). Auch die Sieben Weisen im Bambus·hain, eine Gruppe chine·sischer Philo·sophen, die gerne auf den Tusch·male·reien der mittel·alter·lichen Zen-Mönche dar·ge·stellt wurde, könnten eine Inspria·tions·quelle der Shichi Fukujin gewesen sein.3

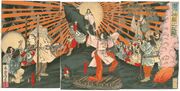

Eine bekannte Anek·dote besagt, dass das Ensemble der Sieben Glück·götter auf den Mönch

1536?–1634; Abt und Reformer des Tendai Buddhismus, religiöser Berater des Tokugawa Shōgunats; auch: Nankōbō Tenkai; Jigen Daishi

Der Begriff „Tenkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, einen wich·tigen religi·ösen Rat·geber des ersten Tokugawa Shoguns

Der Begriff „Tokugawa Ieyasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

zurück·geht. Tenkai hätte die Sieben Tugen·den des Bud·dhis·mus in ab·ge·wandel·ter Form auf Ieyasu über·tragen und mit sieben Gott·heiten folgen·der·maßen in Ver·bindung ge·bracht: Langes Leben (Jurōjin), Wohlstand (Daikoku), Beliebt·heit (Fukurokuju), Auf·richtig·keit (Ebisu), Liebens·würdig·keit (Benzaiten), Autorität (Bishamon·ten), Großmut (Hotei). Diese Kombi·nation sei der Schlüs·sel zu Ieyasus erfolg·reicher Be·friedung des Landes. Klar, dass Ieyasu von dieser Charak·terisierung be·geis·tert war und seinen Hofmaler anwies, die sieben Gott·heiten in einem Bild darzu·stellen. Leider dürfte es sich aller·dings bloß um eine Legende handeln, die durch verläss·liche histo·rische Quellen nicht bestätigt werden kann.

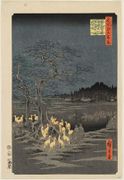

Früh·formen der Shichi Fukujin legen die Vermutung nahe, dass das Ensemble tat·sächlich von bud·dhis·tischen Mönchen kreiert wurde. Wahr·schein·lich geht die Idee aber nicht auf einen einzigen Mönch zurück, sondern bildete sich all·mäh·lich im Laufe der

Stadtteil in Kyōto; Sitz des Ashikaga Shōgunats 1336–1573 (= Muromachi-Zeit)

Der Begriff „Muromachi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Zeit (14.–16. Jh.) heraus. In jedem Fall waren die Shichi Fukujin in der

Hauptstadt der Tokugawa-Shōgune, heute: Tōkyō; auch: Zeit der Tokugawa-Dynastie, 1600–1867 (= Edo-Zeit);

Der Begriff „Edo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit wesent·lich bekannter und populärer als mytholo·gische Gott·heiten wie

Der Begriff „Amaterasu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder

mytholog. Gottheit; Trickster-Gott, Sturmgott, Mondgott; Bruder der Amaterasu

Der Begriff „Susanoo“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Vor allem auf bild·lichen Dar·stel·lungen sind sie allseits präsent, während die „eigent·lichen“ Shintō-Götter nur sehr selten ab·ge·bildet werden. Daran hat sich im Grunde bis heute nichts geän·dert.

Literatur

Anmerkungen

- ↑ Dieser Befund stammt von Kita Sadakichi, einem um·stritte·nen Historiker und Volks·kundler der Zwischen·kriegs·zeit, der 1935 den Aufsatz „Shichifukujin no seiritsu“ (Die Ent·stehung der Sieben Glücks·götter) ver·öffent·lichte. Kitas zeit·liche Ein·ord·nung der Glücks·götter wird jedoch von der japa·nischen Volks·kunde heute allge·mein akzep·tiert.

- ↑ Im Sutra der Barmherzigen Könige, Ninnō-kyō, heißt es im Zu·sammen·hang mit dem Rezi·tieren eines Sutren·textes: „... da vergingen die Sieben Übel, und die Sieben Wohl·taten ent·standen“ (shichinan sokumetsu, shichifuku sokushō 七難即滅七福即生). Diese Wendung wurde in späteren Schriften des japa·nischen Buddhis·mus häufig zitiert. Worin die Sieben Übel bestehen, wird allerdings unter·schiedlich angegeben. (Kita 1935, in Miyata 1998, S. 300).

- ↑ Laut Kita soll ein gewisser Mönch Keishun 瓊春 bereits im 15. Jh. ein Bild gemalt haben, in dem die Götter Ōkuninushi, Hiruko, Uzume, Bishamon, Fukurokuju, Jurōjin und Hotei in Imitation der Sieben Weisen im Bambus·hain darge·stellt wurden. Das Original wurde allerdings 1473 durch Brand vernichtet und ist nur in Kopien erhalten. Jedenfalls ent·sprechen diese Götter weit·gehend den späteren Glücks·göttern, lediglich Ame no Uzume 天鈿女/天宇受賣 (jap.)

mythologische Gottheit, Ahnherrin des Theaters

Shintō-Gottheit • •Der Begriff „Ame no Uzume“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

wurde durch Benzai·ten ersetzt. (Ibid, S. 301–302)

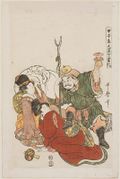

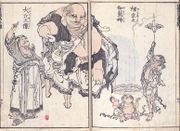

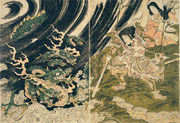

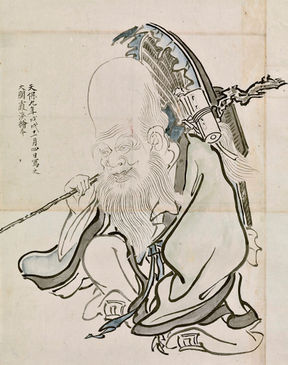

Werk von Katsushika Hokusai (1760–1849). Edo-Zeit. Museum of Fine Arts, Boston.

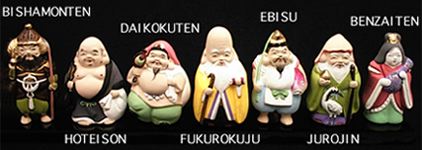

- ^ Moderne Darstellung der Shichi Fukujin.

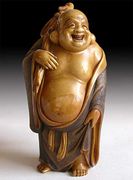

Steve-kun, flickr 2007. - ^ Statue eines schwarzhäutigen Daikoku auf zwei Reisballen im Kiyomizu-dera. Leider wurde dieser sog. shusse daikoku mittlerweile ziemlich lieblos restauriert und verströmt nicht mehr die gleiche geheimnisvolle Aura wie auf diesem Bild.

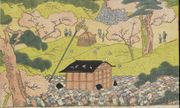

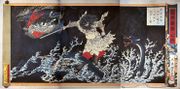

Muromachi-Zeit?. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Die Schreininsel Enoshima mit Berg Fuji im Hintergrund, vom Meer aus gesehen. Auf der Insel findet eben das Fest der Benzaiten statt. Die Höhlen auf der dem Meer zugewandten Seite sind wohl der Ausgangspunkt der mit der Insel verbundenen Legenden. Sie berichten von bösen Drachen, welche in diesen Höhlen hausten.

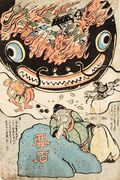

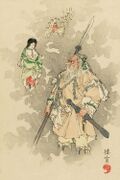

Werk von Utagawa Hiroshige (1797–1858). Edo-Zeit. MAK, Museum für Angewandte Kunst, Wien. - ^ Ein besonders freundlicher Hotei, dessen Bauch durch seinen Sack ausbalanciert wird. Sein äußeres Erscheinungsbild (gedrungene Statur, dicker Bauch, fleischige Ohrläppchen, ...) ähnelt bereits den Sieben Glücksgöttern (Shichi Fukujin), deren Kombination etwa zur gleichen Zeit (15. oder 16. Jahrhundert) erstmals als Bildmotiv auftaucht.

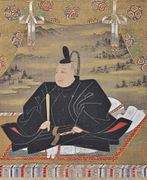

Werk von Kanō Masanobu (1434–1530). Muromachi-Zeit. Awakenings, Zen Painting in Medieval Art. - ^ Jurōjin in Begleitung von Hirsch und Schildkröte. Der Literat und Maler Tani Bunchō kopierte hier ein Bild von Sesshū 雪舟 aus der Muromachi-Zeit.

Werk von Tani Bunchō (1763–1841). Edo-Zeit. Bildquelle: Tani Buncho-ha Database, über Internet Archive. - ^ Darstellung des Fukurokuju.

Werk von Tani Bunchō (1763–1841). Edo-Zeit. Tani Buncho-ha Database. - ^ Die Glücksgötter (Shichi Fukujin) in ihrer ikonographisch ausgereiften Form, dargestellt von den sieben bekanntesten ukiyo-e-Künstlern des frühen 19. Jahrhunderts.

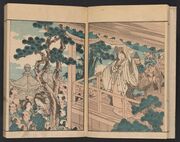

Werk von Utagawa Toyoharu, Utagawa Toyokuni, Utagawa Toyohiro, Utagawa Kunisada, Katsushika Hokusai, Torii Kiyonaga, Katsukawa Shun'ei, Katsushika Hokusai. Spätere Edo-Zeit, 1810. Bildquelle: Muian, über Internet Archive.