Geschichte/Kukai: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||

==Biographie Kūkais== | ==Biographie Kūkais== | ||

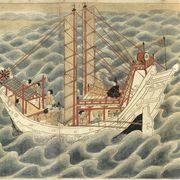

| − | Kūkai wuchs in einer adeligen Familie in Shikoku auf und studierte zunächst kon·fuzianische Klassiker, um sich auf eine Karriere als Hof·beamter vor·zu·bereiten. Wie er aber schon in seinem Früh·werk {{glossar:sangoushiiki}} („Essenz der Drei Lehren“, 791) er·kennen lässt, zog ihn der Bud·dhis·mus in seinen Bann und er ver·brachte einige Jahre als wandernder Asket, bevor er schließ·lich 804 im relativ vor·ge·rückten Alter von ein·und·dreißig Jahren offiziell dem Mönchs·stand beitrat. Bedenkt man, dass er im gleichen Jahr an einer kaiser·lichen Ge·sandt·schaft nach China teil·nahm und dass er mit Kaiser {{glossar:kanmutennou|Kanmu}} vor allem durch gemein·sames Inte·resse an der Dicht·kunst freund·schaft·lich ver·bunden war, so lässt er sich gut als genialer | + | Kūkai wuchs in einer adeligen Familie in Shikoku auf und studierte zunächst kon·fuzianische Klassiker, um sich auf eine Karriere als Hof·beamter vor·zu·bereiten. Wie er aber schon in seinem Früh·werk {{glossar:sangoushiiki}} („Essenz der Drei Lehren“, 791) er·kennen lässt, zog ihn der Bud·dhis·mus in seinen Bann und er ver·brachte einige Jahre als wandernder Asket, bevor er schließ·lich 804 im relativ vor·ge·rückten Alter von ein·und·dreißig Jahren offiziell dem Mönchs·stand beitrat. Bedenkt man, dass er im gleichen Jahr an einer kaiser·lichen Ge·sandt·schaft nach China teil·nahm und dass er mit Kaiser {{glossar:kanmutennou|Kanmu}} vor allem durch gemein·sames Inte·resse an der Dicht·kunst freund·schaft·lich ver·bunden war, so lässt er sich gut als genialer Quereinsteiger und Auto·didakt vor·stellen, der möglicherweise nur deshalb eine formale Mönchs·weihe vollzog, um an der Reise nach China teilnehmen zu können. Er fuhr übrigens mit der gleichen Ge·sandt·schaft wie {{glossar:Saichou}}, wenn auch in einem anderen Schiff. Diese Reisen waren zur damaligen Zeit ein waghalsiges Unternehmen, was auch Kūkai zu spüren bekam. Von den vier Schiffen, die in Japan aufgebrochen waren, er·reichten nur zwei das Fest·land — die Schiffe Kūkais und Saichōs. Fromme Biographen führten das später darauf zurück, dass beide Mönche vor der Abreise inständig zu den einheimischen(!) {{glossar:kami)}} beteten, damit die Überfahrt gelänge. |

{{Sidebox|sidepage=Kukais Initiation|titel=zitat|kuukai2.jpg|w=160|Kūkais Initiation}} | {{Sidebox|sidepage=Kukais Initiation|titel=zitat|kuukai2.jpg|w=160|Kūkais Initiation}} | ||

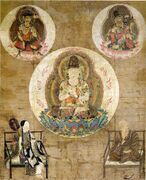

| − | Bald nach seiner Ankunft in der Haupt·stadt Chang-an | + | Bald nach seiner Ankunft in der Haupt·stadt Chang-an traf Kūkai mit dem berühmten Meister {{glossar:huiguo}} zusammen und wurde von ihm in den eso·te·rischen Bud·dhis·mus ein·ge·weiht. In einem [[Geschichte:Kukai/Kukais Initiation|autobiographischen Bericht]] Kūkais erscheint dieses Treffen schicksalshaft vorbestimmt. Huiguo erkannte demnach in Kūkai einen Auserwählten und machte ihn umgehend zu seinem Nach·folger. Da Huiguo 806 starb, blieb Kūkai kaum ein Jahr, um mit dem Meister ver·traut zu werden, was die an sich schon außer·gewöhn·liche Berufung noch mysteriöser macht. |

| − | Zurück in Japan arrangierte sich Kūkai nach anfänglichen Schwierig·keiten rascher mit den {{glossar:nara}}-Schulen als Saichō. Sein Erfolg be·gann im Jahr 816, in dem er | + | Zurück in Japan arrangierte sich Kūkai nach anfänglichen Schwierig·keiten rascher mit den orthodoxen {{glossar:nara}}-Schulen als Saichō. Sein Erfolg be·gann im Jahr 816, in dem er ein eigenes Kloster auf {{glossar:kouyasan|Berg Kōya}} gründen durfte, das zum Zentrum von Kūkais neuer Shingon Schule werden sollte, ähn·lich wie sich {{glossar:hieizan|Berg Hiei}} als Zentrum von Saichōs Tendai Buddhismus etablierte. 816 ist zu·gleich das Jahr, in dem sich die Wege der vor·erst freund·schaft·lich verbun·denen Reformer Saichō und Kūkai trennten. Aus partner·schaft·licher Kooperation wurde Rivalität, die offen·bar durch offizielle Be·günsti·gungen einmal des einen, einmal des anderen immer erbitterter wurde. |

Als mit dem Tod Saichōs 822 der Tendai Schule eine eigene Ordinations·platt·form zu·ge·standen wurde und sie somit als auto·nome Mönchs·ge·mein·schaft an·er·kannt wurden, erhielt schließlich auch Kūkai die Berechtigung, eigene Weihe·zere·monien für Mönche durch·zu·führen. Im Gegen·satz zu Saichō sah er darin aber mehr eine Ergänzung als einen Ersatz des be·stehenden Ordinations·systems. Kūkai setzte sich auch nicht, wie Saichō, von der be·stehenden Mönchs·hierarchie ab, sondern machte inner·halb des „Establishments“ Karriere: 827, mit 54 Jahren wurde er Leiter des {{glossar:sougou}}, der Behörde für klerikale An·ge·legen·heiten, die damals die staatliche Kontrolle über sämtliche Klöster ausübte. | Als mit dem Tod Saichōs 822 der Tendai Schule eine eigene Ordinations·platt·form zu·ge·standen wurde und sie somit als auto·nome Mönchs·ge·mein·schaft an·er·kannt wurden, erhielt schließlich auch Kūkai die Berechtigung, eigene Weihe·zere·monien für Mönche durch·zu·führen. Im Gegen·satz zu Saichō sah er darin aber mehr eine Ergänzung als einen Ersatz des be·stehenden Ordinations·systems. Kūkai setzte sich auch nicht, wie Saichō, von der be·stehenden Mönchs·hierarchie ab, sondern machte inner·halb des „Establishments“ Karriere: 827, mit 54 Jahren wurde er Leiter des {{glossar:sougou}}, der Behörde für klerikale An·ge·legen·heiten, die damals die staatliche Kontrolle über sämtliche Klöster ausübte. | ||

Version vom 2. November 2010, 12:44 Uhr

Kōbō Daishi Kūkai

und der Shingon Buddhismus

774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi

Der Begriff „Kūkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(774–835) ist der vielleicht populärste Mönch des japa·nischen Bud·dhis·mus. Er ist der Begründer der

Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

Der Begriff „Shingon-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Schule und damit der bekannteste Ver·treter des soge·nannten eso·terischen Bud·dhis·mus in Japan. Der esoterische Bud·dhis·mus ist u.a. durch die An·wendung magischer Riten ge·kenn·zeich·net und war vor allem im Mittel·alter (also einige hundert Jahre nach Kūkai) äußerst ein·fluss·reich. Kūkai war jedoch schon zu Leb·zeiten sehr geachtet und erhielt un·mittel·bar nach seinem Tod den post·humen Ehren·titel

Der Begriff „Kōbō Daishi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(„Meister der Ver·breitung des Gesetzes“), unter dem er noch heute in Japan bekannt ist.

Biographie Kūkais

Kūkai wuchs in einer adeligen Familie in Shikoku auf und studierte zunächst kon·fuzianische Klassiker, um sich auf eine Karriere als Hof·beamter vor·zu·bereiten. Wie er aber schon in seinem Früh·werk

„Essenz der Drei Lehren“ [= Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus!]; frühe Schrift von → Kūkai (791)

Der Begriff „Sangō shiiki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(„Essenz der Drei Lehren“, 791) er·kennen lässt, zog ihn der Bud·dhis·mus in seinen Bann und er ver·brachte einige Jahre als wandernder Asket, bevor er schließ·lich 804 im relativ vor·ge·rückten Alter von ein·und·dreißig Jahren offiziell dem Mönchs·stand beitrat. Bedenkt man, dass er im gleichen Jahr an einer kaiser·lichen Ge·sandt·schaft nach China teil·nahm und dass er mit Kaiser

737–806; 50. japanischer Tennō; (r. 781–806); verantwortlich für Verlegung der Hauptstadt nach Heian (Kyōto)

Der Begriff „Kanmu Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

vor allem durch gemein·sames Inte·resse an der Dicht·kunst freund·schaft·lich ver·bunden war, so lässt er sich gut als genialer Quereinsteiger und Auto·didakt vor·stellen, der möglicherweise nur deshalb eine formale Mönchs·weihe vollzog, um an der Reise nach China teilnehmen zu können. Er fuhr übrigens mit der gleichen Ge·sandt·schaft wie

767–822; Gründer des Tendai-Buddhismus; auch bekannt als Dengyō Daishi

Der Begriff „Saichō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, wenn auch in einem anderen Schiff. Diese Reisen waren zur damaligen Zeit ein waghalsiges Unternehmen, was auch Kūkai zu spüren bekam. Von den vier Schiffen, die in Japan aufgebrochen waren, er·reichten nur zwei das Fest·land — die Schiffe Kūkais und Saichōs. Fromme Biographen führten das später darauf zurück, dass beide Mönche vor der Abreise inständig zu den einheimischen(!) Glossar:Kami) beteten, damit die Überfahrt gelänge. Vorlage:Sidebox

Bald nach seiner Ankunft in der Haupt·stadt Chang-an traf Kūkai mit dem berühmten Meister

zusammen und wurde von ihm in den eso·te·rischen Bud·dhis·mus ein·ge·weiht. In einem autobiographischen Bericht Kūkais erscheint dieses Treffen schicksalshaft vorbestimmt. Huiguo erkannte demnach in Kūkai einen Auserwählten und machte ihn umgehend zu seinem Nach·folger. Da Huiguo 806 starb, blieb Kūkai kaum ein Jahr, um mit dem Meister ver·traut zu werden, was die an sich schon außer·gewöhn·liche Berufung noch mysteriöser macht.

Zurück in Japan arrangierte sich Kūkai nach anfänglichen Schwierig·keiten rascher mit den orthodoxen

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Schulen als Saichō. Sein Erfolg be·gann im Jahr 816, in dem er ein eigenes Kloster auf

Der Begriff „Kōya-san“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

gründen durfte, das zum Zentrum von Kūkais neuer Shingon Schule werden sollte, ähn·lich wie sich

Der Begriff „Hiei-zan“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

als Zentrum von Saichōs Tendai Buddhismus etablierte. 816 ist zu·gleich das Jahr, in dem sich die Wege der vor·erst freund·schaft·lich verbun·denen Reformer Saichō und Kūkai trennten. Aus partner·schaft·licher Kooperation wurde Rivalität, die offen·bar durch offizielle Be·günsti·gungen einmal des einen, einmal des anderen immer erbitterter wurde.

Als mit dem Tod Saichōs 822 der Tendai Schule eine eigene Ordinations·platt·form zu·ge·standen wurde und sie somit als auto·nome Mönchs·ge·mein·schaft an·er·kannt wurden, erhielt schließlich auch Kūkai die Berechtigung, eigene Weihe·zere·monien für Mönche durch·zu·führen. Im Gegen·satz zu Saichō sah er darin aber mehr eine Ergänzung als einen Ersatz des be·stehenden Ordinations·systems. Kūkai setzte sich auch nicht, wie Saichō, von der be·stehenden Mönchs·hierarchie ab, sondern machte inner·halb des „Establishments“ Karriere: 827, mit 54 Jahren wurde er Leiter des

Behörde für buddhistische Angelegenheiten (Altertum)

Der Begriff „sōgō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

, der Behörde für klerikale An·ge·legen·heiten, die damals die staatliche Kontrolle über sämtliche Klöster ausübte.

Shingon und esoterischer Buddhismus

Als Begründer der

Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

Der Begriff „Shingon-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

gilt Kūkai zu·gleich als Initiator des esoterischen Bud·dhis·mus in Japan, der manch·mal als dritte Haupt·richtung neben Mahayana und Theravada ein·ge·stuft wird (s. Einführung). Ähn·lich wie Saichō vertritt Kūkai die Auffassung, dass man noch in diesem Leben die Buddh·aschaft erlangen könne, aller·dings zieht er andere Mittel zur Er·lan·gung dieser Buddha·schaft in Betracht. Er betont das Ritual, bzw. eine sozusagen aktionis·tische Vor·gangs·weise, die ver·schiedene rituelle Techniken kombiniert. Diese Techniken können nur un·mittel·bar von Meister an Schüler weiter·ge·geben werden und müssen vor dem Gebrauch durch Un·ein·ge·weihte ge·schützt werden. Insofern spricht man von „geheimer“ oder eben „esoterischer“ Tradierung. Im Japanischen (und Chinesischen) heißt „esoterischer Bud·dhis·mus“ im übrigen schlicht

esoterischer Buddhismus, Tantrismus; wtl. geheime Lehre; Gegenstück zu kengyō; in Japan vor allem durch den Shingon, aber auch durch Teile des Tendai Buddhismus vertreten

Der Begriff „mikkyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(chin. mijiao) — „geheime Lehre“.

Vor Kūkai bestanden buddhistische Riten in Japan v.a. aus Rezitationen von (nicht nur für Laien meist un·ver·ständ·lichen) Sutren·texten. Kūkai kritisierte diese Praxis. Er verglich das rituelle Rezitieren von Sutren mit der Situation eines Kranken, dem der Arzt ledig·lich ein medizi·nisches Buch vor·liest. Zu einer praktischen Heilung könne es jedoch nur kommen, wenn die in den Sutren be·schriebenen Wahr·heiten in Form von Gebets·formeln (skt. mantra), Handzeichen (skt. mudrā) und visualisierten Bildern (Mandalas), rituell an·ge·wandt werden. Das Ritual erhält im esoterischen Bud·dhis·mus dem·nach den Stellen·wert eines Medika·ments, dessen An·wen·dung erst die „Genesung“ nach sich zieht. Die ver·schiedenen Sparten von rituellen Heils·praktiken — Formeln, Gesten und Bilder — werden im esoterischen Bud·dhis·mus übrigens auch „Ge·heim·nisse des Mundes“, „Geheimnisse des Geistes“ und „Geheimnisse des Körpers“, zusammen die „Drei Geheimnisse“ (

Drei Geheimnisse (des esoterischen Buddhismus)

Der Begriff „sanmitsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

) genannt. Die Be·deu·tung von magisch-rituellen Elementen spiegelt sich auch im Namen, den Kūkais Schule schließ·lich annahm:

wtl. „Wahres Wort“, skt. Mantra (Gebetsformel); namensgebend für den Shingon Buddhismus

Der Begriff „shingon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, wtl. „wahres Wort“ ist eine mögliche Über·setzung des Sanskrit·wortes mantra, Gebetsformel.

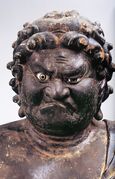

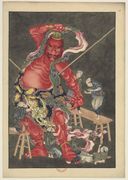

Grob gesprochen liegt die Betonung bei mikkyō eher auf dem Ritual·wesen als auf Sutren·aus·legung oder Dogmatik. In den Riten des mikkyō sind wiederum die strengen, furcht·ein·flößenden Gestalten von besonderer Be·deutung. Auch das Feuer spielt im esoteri·schen Ritual eine wichtige Rolle. In diesem Zu·sammen·hang gelangte u.a. die Figur des „Unbeweglichen Mantra-Königs“

Der Begriff „Fudō Myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(Acala Vidyārāja) in Japan zu besonderer Bedeutung.

Ein wichtiges Instrument des esoterischen Buddhismus ist der Vajra (

skt. Vajra; „Diamant“, magische Waffe, Donnerkeil

Der Begriff „kongō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

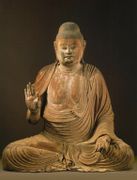

), eine magische Waffe, die gegen unheilvolle Einflüsse eingesetzt werden kann. Kūkai selbst wird meist mit einem drei·zackigen Vajra dargestellt (s. oben), die Wächter·ge·stalten an den Eingängen bud·dhis·tischer Tempel (

Wächterfigur, Torwächter

Der Begriff „niō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) halten hin·ge·gen ein·zackige Vajras in der Hand. Diesem rituellen Instrument ver·dankt der esoterische Bud·dhis·mus auch den Bei·namen Vajrayana, Vajra Fahrzeug, übrigens eine Wort·schöpfung Kūkais, die später rück·wirkend auch auf indische, tibetische und chinesische esoterische Schulen angewandt wurde.

In der rechten Hand hält er einen fünf·zackigen Vajra,

in der linken eine Vajra-Glocke.

Bild: Kyoto National Museum [2010/8]

Kūkais geschichtliches Wirken

Der esoterische Buddhismus erlebte zu Zeiten Kūkais in China gerade eine letzte Blüte, während er in Japan noch weit·gehend un·be·kannt war. Kūkai war aber nicht der einzige, der sich für mikkyō interessierte und die ent·sprechenden Techniken in Japan be·kannt machte. Auch Saichō brachte esoterische Riten und Schriften nach Japan. Kūkai und Saichō arbeiteten zu·nächst ge·mein·sam an deren Ver·brei·tung, indem sie sich wechsel·seitig in Rituale ein·weihten, die sie in China kennen ge·lernt hatten. Saichōs Stärke lag aber offenbar in dem Bereich, der später all·ge·mein als

Der Begriff „kengyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

(offene Lehre oder „exoterischer Buddhismus“) bezeichnet wurde.

Saichō und Kūkai empfanden beide Bereiche, mikkyō und kengyō, als kom·plementär, auch wenn jeder wahr·schein·lich den seinen als wichtiger er·achtete. Im historischen Rückblick gilt Shingon als der Haupt·ver·treter des japanischen esoterischen Bud·dhis·mus. Unter den Nach·folgern Saichōs etablierte sich aber auch ein Zweig der Tendai Schule, der eine eigene esoterische Tradition pflegte. Dieser sog. taimitsu Zweig über·flügelte zeit·weise sogar den esoterischen Bud·dhis·mus der Shingon Schule (tōmitsu). Dennoch sind be·stimmte Eigen·heiten des japanischen esoterischen Bud·dhis·mus, wie z.B. die be·sondere Betonung der beiden Mandalas Taizōkai und Kongōkai mit Dainichi Nyorai im Zentrum, auf Kūkai zurück zu führen. Vorlage:Sidebox

Kūkai war offensichtlich eine Art Universalgenie, denn er beeindruckte seine Zeit·genossen auch auf zahl·reichen künst·le·rischen Gebieten. Das führte dazu, dass ihm die Legende später die Ur·heber·schaft zahl·reicher kultureller Er·rungen·schaften Japans zu·schrieb. So gilt er als Vater der japanischen Silben·schrift (kana), der Kalligraphie, als her·vor·ragender Dichter, Maler und Bild·hauer. Auch wenn nicht alle Legenden zu·treffen, bleibt sein Rang inner·halb der japanischen Religions·geschichte un·be·stritten. Wie eine 1999 veröffentlichte Studie von Abe Ryuichi her·vor·hebt, liegt Kūkais über·ragende Bedeutung darin, dass er mit dem Ritual·wesen des esoterischen Buddhismus ein neues Aus·drucks·medium im japanischen Bud·dhis·mus ein·führte, das für Jahr·hunderte, be·sonders aber im sog. ja·pa·nischen Mittel·alter (12.–16. Jh.), eine zentrale Form japanischer Religiosität dar·stellte. Während die Tendai Schule heute vor allem für ihre Neuerungen auf dem Gebiet der bud·dhis·tischen Er·kenntnis·lehre bekannt ist, wird der Shingon Buddhismus zu·nehmend als jene Richtung wahr·genommen, die für Jahr·hunderte auf dem Gebiet des Ritus den Ton angab und damit historisch ebenso bedeutungsvoll war.

Literatur

- Kûkai, John Krummel (en.)

Eintrag zu Kūkai in der Stanford Encyclopedia of Philosophy.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

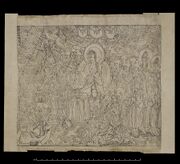

- ^ Überfahrt des Mönchs Kūkai mit einer offiziellen, kaiserlichen Delegation von Japan nach China im Jahr 804. Kūkai sollte in der Folge in den esoterischen Buddhismus eingeweiht werden und gründete nach seiner Rückkehr einen eigenen Orden, den Shingon Buddhismus.

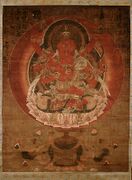

14. Jh. Priest Kukai and Sacred Treasures of Mount Koya (Ausstellungskatalog). Hokkaido Shinbun Press, 2006, S. 45, Abb. 14-1. - ^ Portrait Kūkais in der für ihn typischen Pose, mit Gebetskette juzu und einem fünfzackigen vajra. Der erhöhte Sitz zeichnet ihn als Klosterabt aus. Das Portrait wurde im Auftrag von Ex-Kaiser Go-Uda (1267–1324, r. 1274–1287) angefertigt, der auch den Text, eine Lobpreisung Kūkais, in einem für Kūkai typischen kalligraphischen Stil verfasste.

Kamakura-Zeit, 1313. Tōji no mikkyōzuzō 東寺の密教図像 (Ausstellungskatalog). Kyoto: Hōzōkan 1999, S. 18, Abb. 1. - ^ Vajra unterscheidet man nach der Anzahl der Zinken. Es gibt einzinkige (tokkosho), dreizinkige (sankosho) und fünfzackige (gokosho). Die hier abgebildeten Vajras gehören zu den Schätzen des Tempelbergs Kōya-san und zählen zu den ältesten Exemplaren in Japan.

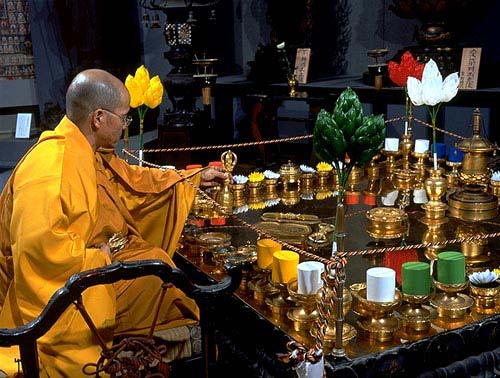

Heian-Zeit, 12. Jh. Kūkai mandara: Kōbō Daishi to Kōya-san (Katalog), Reihōkan 2006, S. 54-55, Abb. 17. - ^ Altar kyoogokuji knm.jpg

- ^ Kūkai als frühkindliches Genie, betend auf einer Lotusblume. Ähnlich wie um Prinz Shōtoku ranken sich auch um Kūkai zahlreiche Legenden, die von seinen erstaunlichen frühen Begabungen erzählen. Die vorliegende Abbildung stützt sich auf einen Auszug aus Kūkais angebliches Testament (Goyuigo), der einer anderen Version des Bildes als Textteil eingeschrieben ist:

- Long ago, when I was living in my parents' home, sometime between the age of five or six, I always had visions of myself in my dreams seated on an eight-petaled lotus conversing with the buddhas. However, I didn't tell anyone, not even my parents, much less anyone else. [...]

- (Nach Guth 1987, S. 2.)

Muromachi-Zeit, 15. Jh. Arts Institute Chicago.