|

|

| (52 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) |

| Zeile 1: |

Zeile 1: |

| − | {{Styles|sidepage}}{{#css: | + | {{titel |

| − | td{vertical-align:top}

| + | | ''Namazu-e'': Erdbeben als Satire |

| − | table.f_left {width:250px;float:left;margin-left:-7px; padding-right:3em;}

| + | }} |

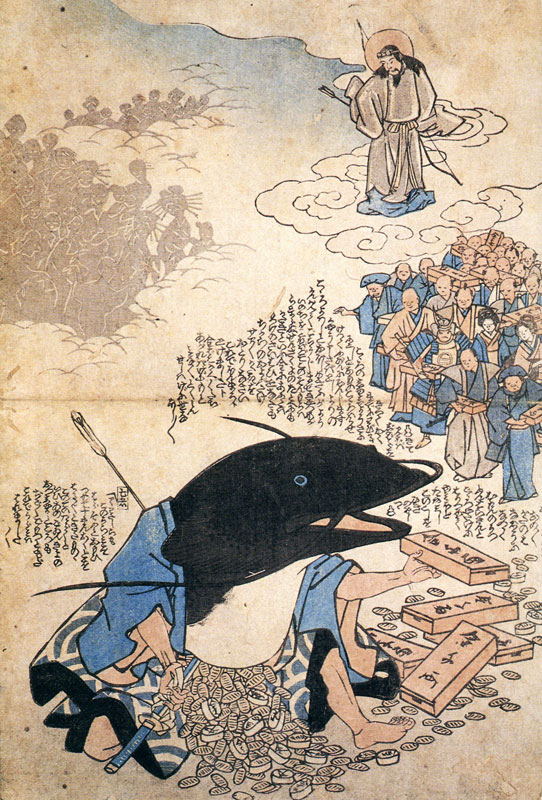

| − | h3 {clear:left} | + | Im Nordosten Tōkyōs gibt es den altehrwürdigen {{g|kashimajinguu|Kashima Schrein}}, der dem Schwertgott {{g|takemikazuchi}} geweiht ist. In der {{g|Edo}}-Zeit war dieser Gott als {{g|kashimadaimyoujin}} bekannt und galt als der Hüter des Erdbebens. Erdbeben wurden nach einem in dieser Zeit verbreiteten Glauben von einem großen Wels ({{g|namazu}}) hervorgerufen, der unter der Erde haust. Als es im Jahre 1855 wieder einmal zu einem großen Erdbeben kam, erfreuten sich Bilder dieses Welses binnen kürzester Zeit einer erstaunlichen Beliebtheit. Sie stellten Wels und Gott in den unterschiedlichsten Konstellationen dar. Anfangs als bildliche Erklärung des Bebens oder als Glücksbringer gedacht, fand man in den Welsbildern ({{g|namazue|''namazu-e''}}) bald auch ein Mittel, um gesellschaftliche Um- und Missstände darzustellen, was ansonsten bedingt durch strenge Zensur nicht möglich war. |

| | + | {{w500 |rh=auto |

| | + | |namazu.jpg |

| | + | | Erdbebenwelse (''namazu'') erzeugen Chaos und Aufruhr |

| | + | | top=0 |

| | + | | ref=1 |

| | }} | | }} |

| − | {{titel | ''Namazu-e'' — Erdbeben als Satire}}

| + | == Motive der ''namazu-e'' == |

| − | | |

| − | {{fl|I}}m Nordosten Tōkyōs gibt es den altehr·würdigen {{g|kashimajinguu|Kashima Schrein}}, der dem Schwert·gott {{glossar:takemikazuchi}} geweiht ist. In der {{glossar:Edo}}-Zeit war dieser Gott als {{glossar:kashimadaimyoujin}} bekannt und galt als der Hüter des Erd·bebens. Erdbeben wurden nach einem in dieser Zeit verbrei·teten Glauben von einem großen Wels ({{glossar:namazu}}) hervor·gerufen, der unter der Erde haust. Als es im Jahre 1855 wieder einmal zu einem großen Erd·beben kam, erfreuten sich Bilder dieses Welses binnen kürzester Zeit einer erstaun·lichen Belieb·theit. Sie stellten Wels und Gott in den unter·schied·lichsten Konstel·lationen dar. Anfangs als bildliche Erklärung des Bebens oder als Glücks·bringer gedacht, fand man in den Wels·bildern ({{glossar:namazue|''namazu-e''}}) bald auch ein Mittel, um gesell·schaftliche Um- und Miss·stände darzustellen, was ansonsten bedingt durch strenge Zensur nicht möglich war.

| |

| − | {{H2+3| Motive der ''namazu-e''}}

| |

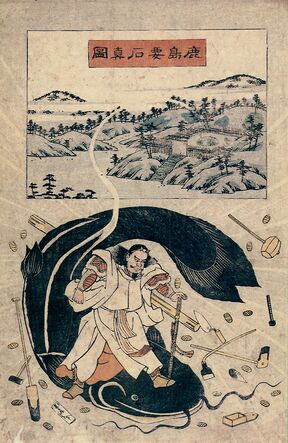

| | ===Der Stein von Kashima=== | | ===Der Stein von Kashima=== |

| | {{floatleft | | {{floatleft |

| − | |kanameishi.jpg|rahmen_w=250|rahmen_h=340|w=250|top=-30 | + | | kanameishi.jpg |

| − | |Kashima und Erdbebenwels | + | | rw=250 | rh= 340 | top=-30 |

| − | |ref=1 | + | | Kashima und Erdbebenwels |

| | + | | ref=1 |

| | }} | | }} |

| − | Im Schrein von Kashima gibt es einen runden Stein, der aus der Erde herausragt. Man nennt ihn {{Glossar:Kanameishi|Kaname-ishi}} („Schlussstein“) und meinte früher, dies sei der Stein, den Kashima Daimyōjin fest auf den Kopf des Erdbeben-Welses gedrückt halten müsse, damit dieser die Erde nicht erschüttern könne. Dieser Stein spielt in vielen ''namazu-e'' eine wichtige Rolle.<ref> | + | Im Schrein von Kashima gibt es einen runden Stein, der aus der Erde herausragt. Man nennt ihn {{g|Kanameishi}} („Schlussstein“) und meinte früher, dies sei der Stein, den Kashima Daimyōjin fest auf den Kopf des Erdbeben-Welses gedrückt halten müsse, damit dieser die Erde nicht erschüttern könne. Dieser Stein spielt in vielen ''namazu-e'' eine wichtige Rolle.<ref> |

| − | Der Kaname-Stein galt schon seit alter Zeit als Heiligtum des Kashima Schreins und findet sich u.a. im der frühesten japanischen Gedicht·sammlung {{g|Manyoushuu}} erwähnt. Die Beziehung zum Erd·beben-Wels ist aber sicher erst in der Edo-Zeit entstanden. Im übrigen gibt es auch in anderen Schreinen Kaname-Steine, unter anderem im Katori Schrein, der nur wenige Kilometer vom Kashima Schrein entfernt liegt und als eine Art Zwilling des·selben angesehen werden kann. Auch der Katori Schrein wurde in den Wels-Glauben integriert, doch ganz offen·sichtlich weniger erfolgreich als der Kashima Schrein. | + | Der {{gb|Kanameishi|''kaname''}}-Stein galt schon seit alter Zeit als Heiligtum des Kashima Schreins und findet sich u.a. im der frühesten japanischen Gedichtsammlung {{gb|Manyoushuu}} erwähnt. Die Beziehung zum Erdbeben-Wels ist aber sicher erst in der Edo-Zeit entstanden. Im übrigen gibt es auch in anderen Schreinen ''kaname''-Steine, unter anderem im Katori Schrein, der nur wenige Kilometer vom Kashima Schrein entfernt liegt und als eine Art Zwilling desselben angesehen werden kann. Auch der Katori Schrein wurde in den Wels-Glauben integriert, doch ganz offensichtlich weniger erfolgreich als der Kashima Schrein. |

| | </ref> | | </ref> |

| | | | |

| − | Im oberen Teil des Bildes sieht man den „Schlussstein“ des Kashima Schreins umgeben von einem Zaun und einem {{glossar:Torii}}. Im unteren Bildteil sieht man den Gott von Kashima, der den Wels (wieder) in seiner Gewalt hat. | + | Im oberen Teil des Bildes sieht man den „Schlussstein“ des Kashima Schreins umgeben von einem Zaun und einem {{g|Torii}}. Im unteren Bildteil sieht man den Gott von Kashima, der den Wels (wieder) in seiner Gewalt hat. |

| − | Rund um die beiden sind Werk·zeuge und Geld·münzen zu sehen, welche die Wieder·aufbau·arbeiten nach dem Erd·beben symbo·lisieren. | + | Rund um die beiden sind Werkzeuge und Geldmünzen zu sehen, welche die Wiederaufbauarbeiten nach dem Erdbeben symbolisieren. |

| | | | |

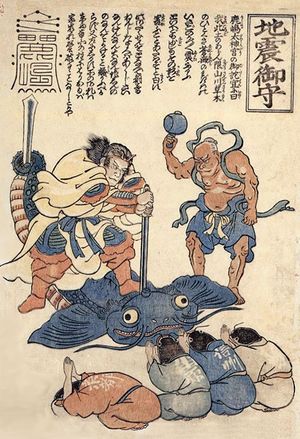

| | ===Talisman gegen Erdbeben=== | | ===Talisman gegen Erdbeben=== |

| | {{floatleft | | {{floatleft |

| − | | jishin omamori.jpg|rahmen_w=250|rahmen_h=360|w=250 | + | | rw=250 | lr=-5 |

| | + | | jishin omamori.jpg |

| | | ''Erdbebenschutz'' | | | ''Erdbebenschutz'' |

| | | ref=1 | | | ref=1 |

| | }} | | }} |

| − | Das Bild zeigt den Gott von Kashima, der mit seinem Schwert den Erbeben-Wels im Zaum hält. Ihm zu Seite der Donner·gott, der mit einem Hammer das Schwert wie einen Pflock in den Kopf des Fisches treibt. Auch im Schwanz des Fisches ist ein Schwert zu erkennen. Dies ist vielleicht eine An·spielung auf die Mythe der Schlange {{glossar:yamatanoorochi}}, die in alter Zeit von {{Glossar:susanoo}} zur Strecke gebracht wurde. Die kleinen Welse, die sich ehr·furchts·voll niederwerfen, reprä·sentieren frühere Erd·beben ähnlicher Stärke in Kyōto (1830), Odawara (1853), Shinano (1847) und Ise (1854). Das Siegel·zeichen links oben trägt die Inschrift „Kashima“. Darüber sind Stern·bilder angedeutet. Dadurch reiht sich das Bild in den Kontext der {{glossar:onmyou|Yin-Yang}}-Praktiken ein. | + | Das Bild zeigt den Gott von Kashima, der mit seinem Schwert den Erdbeben-Wels im Zaum hält. Ihm zu Seite der Donnergott, der mit einem Hammer das Schwert wie einen Pflock in den Kopf des Fisches treibt. Auch im Schwanz des Fisches ist ein Schwert zu erkennen. Dies ist vielleicht eine Anspielung auf die Mythe der Schlange {{g|yamatanoorochi}}, die in alter Zeit von {{g|susanoo}} zur Strecke gebracht wurde. Die kleinen Welse, die sich ehrfurchtsvoll niederwerfen, repräsentieren frühere Erdbeben ähnlicher Stärke in Kyōto (1830), Odawara (1853), Shinano (1847) und Ise (1854). Das Siegelzeichen links oben trägt die Inschrift „Kashima“. Darüber sind Sternbilder angedeutet. Dadurch reiht sich das Bild in den Kontext der {{g|onmyou|Yin-Yang}}-Praktiken ein. |

| | | | |

| − | Wie der Bildtitel andeutet, ist diese Ab·bildung als Talisman ({{glossar:omamori}}) gegen Erdbeben gedacht. Der Bildtext liefert dafür eine deutliche Erklärung: | + | Wie der Bildtitel andeutet, ist diese Abbildung als Talisman ({{g|omamori}}) gegen Erdbeben gedacht. Der Bildtext liefert dafür eine deutliche Erklärung: |

| | | | |

| | {{Zitat|text= | | {{Zitat|text= |

| − | Das Orakel des Kashima Ahnen·schreins besagt: „Solange ich auf diesem Boden weile, soll kein Halm auf den Bergen, Flüssen, Gräsern und Bäumen und kein Sandkorn an den Gestaden der blauen See Schaden nehmen, auch wenn die Erde bebt.“ Wer diesen Spruch morgens und abends sagt, wird ohne Fehl vor allen Übeln und Gefahren, vor Feuer, Wasser und Erd·beben gefeit sein. Und wer den Zettel, wo dies steht, an den Pfeilern in Ost und West, Süd und Nord anbringt, dessen Haus wird nicht einstürzen und nicht zerstört werden. | + | Das Orakel des Kashima Ahnenschreins besagt: „Solange ich auf diesem Boden weile, soll kein Halm auf den Bergen, Flüssen, Gräsern und Bäumen und kein Sandkorn an den Gestaden der blauen See Schaden nehmen, auch wenn die Erde bebt.“ Wer diesen Spruch morgens und abends sagt, wird ohne Fehl vor allen Übeln und Gefahren, vor Feuer, Wasser und Erdbeben gefeit sein. Und wer den Zettel, wo dies steht, an den Pfeilern in Ost und West, Süd und Nord anbringt, dessen Haus wird nicht einstürzen und nicht zerstört werden. |

| | }} | | }} |

| | | | |

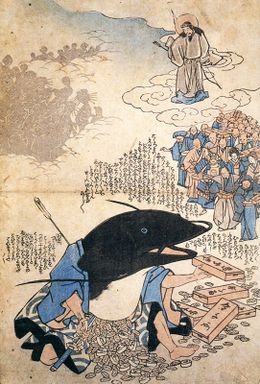

| | ===Wels und Donner, Yin und Yang=== | | ===Wels und Donner, Yin und Yang=== |

| | {{floatleft | | {{floatleft |

| − | | kanameishi2.jpg|rahmen_w=250|rahmen_h=340|w=250 | + | | rw=250 | rh= 340 |

| | + | | kanameishi2.jpg |

| | | ''Der Namazu als Monster'' | | | ''Der Namazu als Monster'' |

| | | ref=1 | | | ref=1 |

| | }} | | }} |

| − | Dieses Bild zeigt im Gesicht des Welses die Zer·stö·run·gen, die das Erd·beben angerichtet hat. Man erkennt auch das Feuer, das als Folge·er·schei·nung von Erdbeben sehr gefürch·tet war (und ist). | + | Dieses Bild zeigt im Gesicht des Welses die Zerstörungen, die das Erdbeben angerichtet hat. Man erkennt auch das Feuer, das als Folgeerscheinung von Erdbeben sehr gefürchtet war (und ist). |

| − | Unter dem Wels sieht man drei Gott·heiten, die mit der Ursache des Bebens in Ver·bin·dung stehen: Rechts oben reitet der Gott von Kashima eilig herbei. Er war nämlich wie jedes Jahr im Zehnten Monat ({{glossar:kannazuki}}) beim Götter·tref·fen in {{glossar:Izumo}}. Neben ihm der Donner·gott, der mit dem Feuer in Verbin·dung steht. Sein Donnern wird scherz·haft als Furz dargestellt. | + | Unter dem Wels sieht man drei Gottheiten, die mit der Ursache des Bebens in Verbindung stehen: Rechts oben reitet der Gott von Kashima eilig herbei. Er war nämlich wie jedes Jahr im Zehnten Monat ({{g|kannazuki}}) beim Göttertreffen in {{g|Izumo}}. Neben ihm der Donnergott, der mit dem Feuer in Verbindung steht. Sein Donnern wird scherzhaft als Furz dargestellt. |

| − | An den „Schlussstein“ gelehnt schläft {{glossar:Ebisu}}, der den Gott von Kashima vertreten sollte. | + | An den „Schlussstein“ gelehnt schläft {{g|Ebisu}}, der den Gott von Kashima vertreten sollte. |

| | | | |

| − | Das häufige Vor·kommen des [[Ikonographie/Waechtergoetter/Wind und Donner|Donner·gottes]] hängt mit einer Yin Yang-Symbolik zusammen: Abge·sehen vom Wels gab es auch etwas abstrak·tere Er·klä·rungen für Erdbeben, die die Ursachen dafür in einem Un·gleich·ge·wicht von Yin und Yang erblickten: Im speziellen würde das Feuer (Yang) unter·irdisch das Wasser (Yin) an Stärke über·treffen, während es für gewöhn·lich nur im Himmel die Vor·herr·schaft genieße. Aus diesem un·ge·wöhn·lichen Zusam·men·prall von Yin und Yang würde im Himmel Gewitter und auf der Erde ein Beben entstehen.<ref>Smits 2006, S. 1051.</ref> (Diese Erklärungen sind im Grunde nicht allzu weit von der Natur·wissen·schaft entfernt.) Der Erdbeben-Wels wurde also wahr·schein·lich von Gebil·de·teren als Sinnbild für die Kräfte des Yin, der Donner·gott als Sinnbild des Yang angesehen.<ref> | + | Das häufige Vorkommen des [[Ikonographie/Waechtergoetter/Wind und Donner|Donnergottes]] hängt mit einer Yin Yang-Symbolik zusammen: Abgesehen vom Wels gab es auch etwas abstraktere Erklärungen für Erdbeben, die die Ursachen dafür in einem Ungleichgewicht von Yin und Yang erblickten: Im speziellen würde das Feuer (Yang) unterirdisch das Wasser (Yin) an Stärke übertreffen, während es für gewöhnlich nur im Himmel die Vorherrschaft genieße. Aus dieser ungewöhnlichen Konstellation von Yin und Yang würden im Himmel Gewitter und auf der Erde ein Beben entstehen.<ref>Smits 2006, S. 1051.</ref> (Diese Erklärungen sind im Grunde nicht allzu weit von der Naturwissenschaft entfernt.) Der Erdbeben-Wels wurde also wahrscheinlich von Gebildeteren als Sinnbild für die Kräfte des Yin, der Donnergott als Sinnbild des Yang angesehen.<ref> |

| − | Dennoch blieben Zweifel, was es mit dem Wels und dem Stein auf sich habe. 1664 versuchte der gelehrte Daimyō {{g|Tokugawamitsukuni}}, in dessen Domäne der Kashima Schrein damals lag, dem Geheimnis des Kashima Steins auf den Grund zu kommen, und ließ eine Grabung durchführen, die allerdings zu keinem Erfolg führte, weil die Grube sich auf mysteriöse Weise immer wieder mit Erde füllte. ([http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%81%E7%9F%B3 Kanameishi] Wikipedia, jap.) | + | Dennoch blieben Zweifel, was es mit dem Wels und dem Stein auf sich habe. 1664 versuchte der gelehrte Daimyō {{gb|Tokugawamitsukuni}}, in dessen Domäne der Kashima Schrein damals lag, dem Geheimnis des Kashima Steins auf den Grund zu kommen, und ließ eine Grabung durchführen, die allerdings zu keinem Erfolg führte, weil die Grube sich auf mysteriöse Weise immer wieder mit Erde füllte. ([http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%81%E7%9F%B3 Kanameishi] Wikipedia, jap.) |

| | </ref> | | </ref> |

| | | | |

| − | Die Rolle der Gottheiten ist allerdings im Verhältnis zu Yin und Yang nicht ganz eindeutig. Der Wels lässt sich zweifellos leicht als Yin, das sich aufbäumt, oder als über·schüssiges Yin inter·pretieren. Er wird durch {{glossar:raijin}}, den „Donnergott“, und Takemi·kazuchi, den Gott von Kashima, der seinem alten Namen nach ebenfalls ein Gewitter·gott (Kazuchi) ist, im Zaum gehalten. Die Gewitter·götter sind beide „gute“ Yang-Kräfte, die dem Yin-Wels entgegentreten. Es müsste aber im Grunde noch einen „guten“ Yin-Gott geben, der sich um die Brände, den Über·schuss an Yang-Energie, kümmert. Soweit lässt sich das Yin Yang-Schema aber nicht in den Figuren der Volks·religion wieder·finden. | + | Die Rolle der Gottheiten ist allerdings im Verhältnis zu Yin und Yang nicht ganz eindeutig. Der Wels lässt sich zweifellos leicht als Yin, das sich aufbäumt, oder als überschüssiges Yin interpretieren. Er wird durch {{g|raijin}}, den „Donnergott“, und Takemikazuchi, den Gott von Kashima, der seinem alten Namen nach ebenfalls ein Gewittergott (Kazuchi) ist, im Zaum gehalten. Die Gewittergötter sind beide „gute“ Yang-Kräfte, die dem Yin-Wels entgegentreten. Es müsste aber im Grunde noch einen „guten“ Yin-Gott geben, der sich um die Brände, den Überschuss an Yang-Energie, kümmert. Soweit lässt sich das Yin Yang-Schema aber nicht in den Figuren der Volksreligion wiederfinden. |

| | | | |

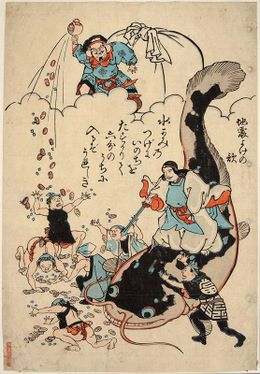

| | ===Das Beben als Glücksfall=== | | ===Das Beben als Glücksfall=== |

| | | | |

| − | Das Beben von 1855 zeichnete sich offenbar dadurch aus, dass in erster Linie die Anwesen von {{g|daimyou|Daimyōs}} und die Lager·häuser von Groß·händlern betroffen waren. In der Folge entstand eine starke Nachfrage nach Tischlern und Zimmer·leuten, was insgesamt den eher einfacheren Schichten der Stadt·bevölkerung zugute kam. Es gab also eine Umver·teilung des Reichtums in Richtung der Armen. Dies wird in den Wels·bildern teilweise mit offener Sympathie für die einfachen Leute dar·gestellt, sodass der Namazu sogar manchmal als Wohl·täter erscheint. | + | Das Beben von 1855 zeichnete sich offenbar dadurch aus, dass in erster Linie die Anwesen von {{g|daimyou|Daimyōs}} und die Lagerhäuser von Großhändlern betroffen waren. In der Folge entstand eine starke Nachfrage nach Tischlern und Zimmerleuten, was insgesamt den eher einfacheren Schichten der Stadtbevölkerung zugute kam. Es gab also eine Umverteilung des Reichtums in Richtung der Armen. Dies wird in den Welsbildern teilweise mit offener Sympathie für die einfachen Leute dargestellt, sodass der Namazu sogar manchmal als Wohltäter erscheint. |

| | | | |

| − | <div class=largebox >

| + | {{textbox| text= |

| − | {| align='center' width=600 style=' border:1px solid #fff; ' | + | {{w503b |

| − | |width=180|{{floatleft | + | | rh=300 |

| − | |seppuku_namazu.jpg | + | | seppuku_namazu.jpg |

| − | |''Seppuku'' des Namazu | + | | namazue_daikoku.jpg |

| − | |rahmen_w=180|rahmen_h=260|w=180|style=margin:0

| + | | namazu_kanemochi.jpg |

| − | |ref=1

| + | | ''Seppuku'' des Namazu |

| − | }}

| |

| − | |width=180|{{floatleft

| |

| − | |namazue_daikoku.jpg

| |

| − | |rahmen_w=180|rahmen_h=260|w=185|style=margin:0

| |

| | | Daikoku und Namazu | | | Daikoku und Namazu |

| − | |ref=1

| + | | Namazu und Reicher |

| − | }}

| + | | ref=1 |

| − | |width=180|{{floatleft

| + | }} |

| − | |namazu_kanemochi.jpg

| |

| − | |Namazu und Reicher | |

| − | |rahmen_w=180|rahmen_h=260|w=180|style=margin:0

| |

| − | |ref=1 | |

| − | }} | |

| − | |}

| |

| − | </div>

| |

| − | | |

| | ''Seppuku des Namazu'' | | ''Seppuku des Namazu'' |

| | | | |

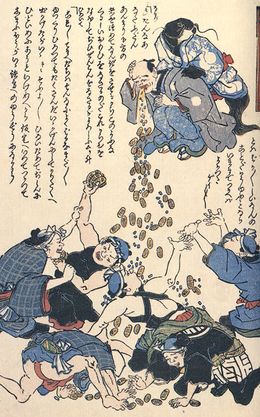

| − | Der Erdbeben-Wels ist von einem Pfeil des Gottes von Kashima getrof·fen worden und begeht — gleich einem vor·bild·lichen Samurai in aus·sichts·loser Lage — Selbst·mord durch {{g|seppuku}} (Harakiri). Aus dem Bauch des Welses strömen ovale Geld·münzen. Im Hinter·grund, unter·halb des Gottes, sind links die ver·stor·benen Opfer des Bebens, rechts die Ge·schä·digten (Groß·händler, Daimyōs, etc.) zu sehen. Dem Text ist zu ent·nehmen, dass sie ange·sichts des Selbst·opfers des Namazu zur Ver·söhnung bereit sind. | + | Der Erdbeben-Wels ist von einem Pfeil des Gottes von Kashima getroffen worden und begeht — gleich einem vorbildlichen Samurai in aussichtsloser Lage — Selbstmord durch {{g|seppuku}} (Harakiri). Aus dem Bauch des Welses strömen ovale Geldmünzen. Im Hintergrund, unterhalb des Gottes, sind links die verstorbenen Opfer des Bebens, rechts die Geschädigten (Großhändler, Daimyōs, etc.) zu sehen. Dem Text ist zu entnehmen, dass sie angesichts des Selbstopfers des Namazu zur Versöhnung bereit sind. |

| | | | |

| | ''Daikoku und Namazu'' | | ''Daikoku und Namazu'' |

| | | | |

| − | Nachdem der Gott von Kashima (Bildmitte) den Wels wieder unter Kontrolle gebracht hat, tritt der Glücksgott {{glossar:Daikoku}} auf den Plan und lässt Geld regnen, das den einfachen Bauar·beitern zugute kommt. Der Text des Bildes gibt ein „Erdbeben-Abwehr-Lied“, in welchem die Arbeiter sich freuen, dass sie nun ins Bordell gehen können (s.u.). | + | Nachdem der Gott von Kashima (Bildmitte) den Wels wieder unter Kontrolle gebracht hat, tritt der Glücksgott {{g|Daikoku}} auf den Plan und lässt Geld regnen, das den einfachen Bauarbeitern zugute kommt. Der Text des Bildes gibt ein „Erdbeben-Abwehr-Lied“, in welchem die Arbeiter sich freuen, dass sie nun ins Bordell gehen können (s.u.). |

| | | | |

| | ''Abtransport des Reichtums'' | | ''Abtransport des Reichtums'' |

| | | | |

| − | Ein Erdbeben-Wels schüttelt einen reichen Kaufmann, bis er Geld erbricht, um das sich Hand·werker und Bauarbeiter raufen. Der Wels mahnt den Kaufmann, in Zukunft mehr Mitleid mit den Arbeitern zu haben. Die Arbeiter wiederum meinen, dass es besser ist, das Geld im Bordell auszu·geben, da sowieso bald wieder ein Erd·beben kommt. | + | Ein Erdbeben-Wels schüttelt einen reichen Kaufmann, bis er Geld erbricht, um das sich Handwerker und Bauarbeiter raufen. Der Wels mahnt den Kaufmann, in Zukunft mehr Mitleid mit den Arbeitern zu haben. Die Arbeiter wiederum meinen, dass es besser ist, das Geld im Bordell auszugeben, da sowieso bald wieder ein Erdbeben kommt. |

| | + | }} |

| | | | |

| | ===Die neuen Freudenviertel=== | | ===Die neuen Freudenviertel=== |

| − | {{w500|rahmen_h=337 | + | |

| | + | {{w500|rh=337 |

| | |namazu_bordell.jpg | | |namazu_bordell.jpg |

| | |Namazu im Bordell | | |Namazu im Bordell |

| | |ref=1 | | |ref=1 |

| | }} | | }} |

| − | Notdürftig maskierte Erd·beben-Welse besichtigen ein Bordell und werden von den dortigen Damen an den Bärten heran·gezogen. Die Prosti·tuierten sind von den ''namazu'' offen·sichtlich angetan. | + | Notdürftig maskierte Erdbeben-Welse besichtigen ein Bordell und werden von den dortigen Damen an den Bärten herangezogen. Die Prostituierten sind von den ''namazu'' offensichtlich angetan. |

| | | | |

| − | Das Bild trägt den Titel „Unterschlupf der Strapazen und Feuers·brünste“. „Unterschlupf“ oder „Leih·wohnung“ (jap. {{g|karitaku}}) war zu dieser Zeit ein Euphe·mismus für billige Bordelle. Diese waren als Ersatz für das vom Erd·beben zerstörte Nobel-Freuden·viertel {{g|Yoshiwara}} errichtet worden, allerdings waren sie kosten·günstiger. Somit wurde dank des Erd·bebens die Prosti·tution in Edo weiter ver·breitet und allgemein erschwing·licher. Auch das ein „positiver“ Effekt für die ärmere Bevölkerung, der in einem Lied, das auf mehreren ''namazu''-Bildern zu finden ist (s.o.), deutlich hervor·gehoben wird: | + | Das Bild trägt den Titel „Unterschlupf der Strapazen und Feuersbrünste“. „Unterschlupf“ oder „Leihwohnung“ (jap. {{g|karitaku}}) war zu dieser Zeit ein Euphemismus für billige Bordelle. Diese waren als Ersatz für das vom Erdbeben zerstörte Nobel-Freudenviertel {{g|Yoshiwara}} errichtet worden, allerdings waren sie kostengünstiger. Somit wurde dank des Erdbebens die Prostitution in Edo weiter verbreitet und allgemein erschwinglicher. Auch das ein „positiver“ Effekt für die ärmere Bevölkerung, der in einem Lied, das auf mehreren ''namazu''-Bildern zu finden ist (s.o.), deutlich hervorgehoben wird: |

| | | | |

| | {{Zitat|text= | | {{Zitat|text= |

| − | Der Wassergott hat uns das Leben gerettet // Jetzt gehen wir zu den Huren (Rokubu), wie schön!<br/> | + | Der Wassergott hat uns das Leben gerettet // Jetzt gehen wir zu den Huren (Rokubu), wie ist das schön!<br/> |

| | ''Mizukami no / tsuge ni inochi o / tasukarite // rokubu no uchi ni / iru zo ureshiki'' | | ''Mizukami no / tsuge ni inochi o / tasukarite // rokubu no uchi ni / iru zo ureshiki'' |

| | }} | | }} |

| | | | |

| | ===Das Götterpferd von Ise=== | | ===Das Götterpferd von Ise=== |

| − | {{floatleft |rahmen_w=350|rahmen_h=235|w=350 | + | {{w500 |

| | + | | rh= auto |

| | | Namazue_ise_pferd_1855.jpg | | | Namazue_ise_pferd_1855.jpg |

| | | ''Das Götterpferd des Ise Schreins'' | | | ''Das Götterpferd des Ise Schreins'' |

| | | ref=1 | | | ref=1 |

| | }} | | }} |

| − | Dieses Bild zeigt, wie die Gott·heit von {{glossar:isejinguu|Ise}}, hier als Pferd dar·ge·stellt, den Erd·be·ben-Wels be·siegt. | + | Dieses Bild zeigt, wie die Gottheit von {{g|isejinguu|Ise}}, hier als Pferd dargestellt, den Erdbeben-Wels besiegt. |

| − | Der dem Bild ein·ge·schrie·bene Text be·rich·tet davon, dass die Gott·heit von Ise im Zuge des Erd·be·bens als weißes Pferd durch die Straßen der Stadt galop·pierte und all jene, die zu ihr bete·ten, vor Unheil be·wahrte. Das Pferd soll zu diesem Zweck ein·zelne Haare ausge·streut haben. | + | Der dem Bild eingeschriebene Text berichtet davon, dass die Gottheit von Ise im Zuge des Erdbebens als weißes Pferd durch die Straßen der Stadt galoppierte und all jene, die zu ihr beteten, vor Unheil bewahrte. Das Pferd soll zu diesem Zweck einzelne Haare ausgestreut haben. |

| − | Die Kashima Gottheit spielt hier die ambi·va·lente Rolle eines Kriegers, der sein Pferd nicht im Zaum halten kann. Wie in ande·ren Bil·dern auch ver·kör·pert Kashima hier das Sho·gunat, das mit den Ver·hält·nis·sen nicht mehr zurecht kommt. | + | Die Kashima Gottheit spielt hier die ambivalente Rolle eines Kriegers, der sein Pferd nicht im Zaum halten kann. Wie in anderen Bildern auch verkörpert Kashima hier das Shōgunat, das mit den Verhältnissen nicht mehr zurecht kommt. |

| | | | |

| − | Die kaiser·liche Ahnen·gott·heit aus Ise, {{glossar:amaterasu}}, war im dama·ligen Edo eben·so exo·tisch und unbe·kannt wie der {{g|Tennou}} in Kyōto. Man wusste ein wenig von ihrer Rolle als Ahnen- und Sonnen·gott·heit, doch weder waren ihre Mythen all·gemein be·kannt, noch herrsch·te Einig·keit, ob es sich um eine männ·liche oder weib·liche Gott·heit handelte. Dennoch erfreu·ten sich in dieser Zeit Wall·fahrt·en nach Ise einer wach·sen·den Beliebt·heit. Diese Wall·fahr·ten stan·den im Zusam·men·hang mit dem Schlag·wort {{g|yonaoshi}} („Welt·er·neue·rung“ oder „Welt·gesun·dung“). ''Yonaoshi'' fußte zwar auf keiner so kon·kreten poli·tischen Vision wie etwa die franzö·sische Revolution, beinhaltete aber eine diffuse Kritik an den bestehenden Verhält·nissen, durch die sich das Tokugawa Shōgunat zurecht bedroht fühlte. ''Yonaoshi'' war unter anderm mit Wall·fahr·ten nach Ise verbunden, was sich auch im Glauben an die Wohl·taten des Götter·pferdes ausdrückte. Darin kün·digte sich eine neue Auf·wer·tung des Tennō an, die schließ·lich im Jahr 1868 in Gestalt der {{glossar:Meiji}}-Restau·ration zu einer voll·kom·men neuen poli·tischen Ordnung führen sollte. | + | Die kaiserliche Ahnengottheit aus Ise, {{g|amaterasu}}, war im damaligen Edo ebenso exotisch und unbekannt wie der {{g|Tennou}} in Kyōto. Man wusste ein wenig von ihrer Rolle als Ahnen- und Sonnengottheit, doch weder waren ihre Mythen allgemein bekannt, noch herrschte Einigkeit, ob es sich um eine männliche oder weibliche Gottheit handelte. Dennoch erfreuten sich in dieser Zeit Wallfahrten nach Ise einer wachsenden Beliebtheit. Diese Wallfahrten standen im Zusammenhang mit dem Schlagwort {{g|yonaoshi}} („Welterneuerung“ oder „Weltgesundung“). ''Yonaoshi'' fußte zwar auf keiner so konkreten politischen Vision wie etwa die französische Revolution, beinhaltete aber eine diffuse Kritik an den bestehenden Verhältnissen, durch die sich das Tokugawa Shōgunat zurecht bedroht fühlte. ''Yonaoshi'' war unter anderm mit Wallfahrten nach Ise verbunden, was sich auch im Glauben an die Wohltaten des Götterpferdes ausdrückte. Darin kündigte sich eine neue Aufwertung des Tennō an, die schließlich im Jahr 1868 in Gestalt der {{g|Meiji}}-Restauration zu einer vollkommen neuen politischen Ordnung führen sollte. |

| | | | |

| − | Während in diesem Bild das Pferd bzw. die dadurch sym·bo·lisierte Gottheit Ama·terasu als Gottheit der Welt·er·neue·rung (''yonaoshi no kami'') gedeutet werden kann, gibt es auch Beispiele, in denen der Erd·beben·wels selbst zum Welt·er·neuerer avanciert. Es war also keines·wegs aus·ge·macht, welche Rolle welcher Gottheit in den Wels·bildern zukommt. | + | Während in diesem Bild das Pferd bzw. die dadurch symbolisierte Gottheit Amaterasu als Gottheit der Welterneuerung (''yonaoshi no kami'') gedeutet werden kann, gibt es auch Beispiele, in denen der Erdbebenwels selbst zum Welterneuerer avanciert. Es war also keineswegs ausgemacht, welche Rolle welcher Gottheit in den Welsbildern zukommt. |

| | | | |

| | ===Das ''ken''-Spiel=== | | ===Das ''ken''-Spiel=== |

| − | Der Erdbeben-Wels ist oft in eine Gruppe aus drei Figuren ein·gebun·den, die durch seltsame, auffällige Gesten charakterisiert sind. Diese Figuren spielen das soge·nannte {{g|Ken}}-Spiel, das hierzu·lande als „Stein-Schere-Papier“ bekannt ist. Dieses Spiel ist in Japan auch heute noch sehr beliebt, erlebte in der Edo-Zeit aber einen beson·deren Boom. Statt mit den geläu·figen Hand·gesten wurde es auch mit ver·schie·denen Körper·hal·tungen gespielt. Diese drückten alle möglichen allego·rischen Figuren aus, die immer eines gemein·sam hatten: A besiegt B, B besiegt C, C besiegt A. Viele {{g|Ukiyoe}}-Drucke stellen Varianten des Spiels mit immer wech·selnden Figuren dar, deren Kräfte·gleich·gewicht auch als satirischer Kommentar der aktuellen gesell·schaft·lichen Situation gelesen werden kann. Sepp Linhart, der diesem Thema eine umfang·reiche Studie gewidmet hat (Linhart 1998), deutet die ''ken''-Bilder daher als Ausdruck der spezi·fi·schen gesell·schaft·lichen Span·nungen der späten Edo-Zeit, als soziale oder wirt·schaft·liche Interes·sens·gruppen auf allen Ebenen sich gegen·seitig in einer höchst labilen Patt-Situation hielten, bis es schließ·lich zum Umbruch in Form der Meiji-Restau·ration (1868) kam. | + | Der Erdbeben-Wels ist oft in eine Gruppe aus drei Figuren eingebunden, die durch seltsame, auffällige Gesten charakterisiert sind. Diese Figuren spielen das sogenannte {{g|Ken}}-Spiel, das hierzulande als „Schere-Stein-Papier“ bekannt ist. Dieses Spiel ist in Japan auch heute noch sehr beliebt, erlebte in der Edo-Zeit aber einen besonderen Boom. Statt mit den geläufigen Handgesten wurde es auch mit verschiedenen Körperhaltungen gespielt. Diese drückten alle möglichen allegorischen Figuren aus, die immer eines gemeinsam hatten: A besiegt B, B besiegt C, C besiegt A. Viele {{g|Ukiyoe}}-Drucke stellen Varianten des Spiels mit immer wechselnden Figuren dar, deren Kräftegleichgewicht auch als satirischer Kommentar der aktuellen gesellschaftlichen Situation gelesen werden kann. Sepp Linhart, der diesem Thema eine umfangreiche Studie gewidmet hat (Linhart 1998), deutet die ''ken''-Bilder daher als Ausdruck der spezifischen gesellschaftlichen Spannungen der späten Edo-Zeit, als soziale oder wirtschaftliche Interessensgruppen auf allen Ebenen sich gegenseitig in einer höchst labilen Patt-Situation hielten, bis es schließlich zum Umbruch in Form der Meiji-Restauration (1868) kam. |

| | | | |

| − | <div class=largebox >

| + | {{textbox | text= |

| − | {| align='center' width=600 style=' border:1px solid #fff; ' | + | {{w503b |

| − | |width=180|{{floatleft | + | |rh= 300 |

| − | |namazu ken zenkoji.jpg | + | |namazu ken zenkoji.jpg |

| − | |Namazu und Amida

| |

| − | |rahmen_w=180|rahmen_h=260|w=180|style=margin:0

| |

| − | |ref=1

| |

| − | }}

| |

| − | |width=180|{{floatleft

| |

| | |namazu ken.jpg | | |namazu ken.jpg |

| − | |rahmen_w=180|rahmen_h=260|w=185|style=margin:0

| |

| − | |Erdbeben Ken

| |

| − | |ref=1

| |

| − | }}

| |

| − | |width=180|{{floatleft

| |

| | |ryuko sannin.jpg | | |ryuko sannin.jpg |

| − | |Drei Figuren im Rausch | + | |Namazu und Amida |

| − | |rahmen_w=180|rahmen_h=260|w=185|style=margin:0

| + | |Erdbeben Ken |

| | + | |Drei Figuren im Rausch |

| | |ref=1 | | |ref=1 |

| − | }} | + | }} |

| − | |}

| |

| − | </div>

| |

| | | | |

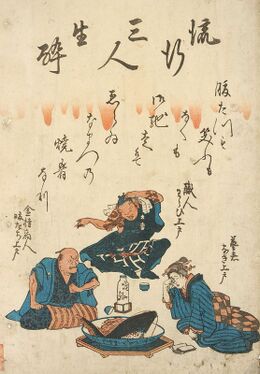

| | ''Namazu und Amida '' | | ''Namazu und Amida '' |

| | | | |

| − | Bereits das älteste erhaltene Namazu-Motiv stellt eine ''ken''-Spiel-Situation dar. Hinter·grund ist das Erd·beben im Tempel·komplex {{glossar:zenkouji}} in Nagano (damals Shinano oder Shinshū) im Jahr 1847. Dieses Beben fand genau zu dem Zeit·punkt statt, als der Tempel seine berühmte {{glossar:Amida}} Statue<ref>Diese Statue spielt auch im Zusam·men·hang mit Hideyoshi's [[Ikonographie/Dainichi/Daibutsu#Hideyoshi.27s_Daibutsu|Großem Buddha]] eine Rolle. </ref> aus·stellte und damit zahl·reiche Pilger aus dem ganzen Land anzog. Viele Pilger fielen dem Beben zum Opfer, doch der Tempel selbst blieb weit·gehend unversehrt, was als Wunder des Amida ange·sehen wurde. Das Bild zeigt den {{skt:Buddha}} Amida (der in späteren Bildern durch den Gott von Kashima ersetzt werden wird), den Erdbeben-Wels und eine Geisha. Wie beim ''ken''-Spiel üblich ist jeder von ihnen einem über·legen, dem anderen unter·legen: Amida ist stärker als ''namazu'', ''namazu'' ist stärker als Geisha, Geisha ist stärker als Amida, was vielleicht als Seiten·hieb auf den Buddhis·mus zu verstehen ist. Große bud·dhis·tische Tempel boten nämlich Ende der Edo-Zeit stets auch Vergnü·gungs- und Freuden·vier·teln Platz — so auch der Zenkō-ji in Nagano. | + | Bereits das älteste erhaltene Namazu-Motiv stellt eine ''ken''-Spiel-Situation dar. Hintergrund ist das Erdbeben im Tempelkomplex {{g|zenkouji}} in Nagano (damals Shinano oder Shinshū) im Jahr 1847. Dieses Beben fand genau zu dem Zeitpunkt statt, als der Tempel seine berühmte {{g|Amida}} Statue<ref>Diese Statue spielt auch im Zusammenhang mit Hideyoshi's [[Ikonographie/Dainichi/Daibutsu#Hideyoshi.27s_Daibutsu|Großem Buddha]] eine Rolle. </ref> ausstellte und damit zahlreiche Pilger aus dem ganzen Land anzog. Viele Pilger fielen dem Beben zum Opfer, doch der Tempel selbst blieb weitgehend unversehrt, was als Wunder des Amida angesehen wurde. Das Bild zeigt den {{s|Buddha}} Amida (der in späteren Bildern durch den Gott von Kashima ersetzt werden wird), den Erdbeben-Wels und eine {{g|Geisha}}. Wie beim ''ken''-Spiel üblich ist jeder von ihnen einem überlegen, dem anderen unterlegen: Amida ist stärker als ''namazu'', ''namazu'' ist stärker als Geisha, Geisha ist stärker als Amida, was vielleicht als Seitenhieb auf den Buddhismus zu verstehen ist. Große buddhistische Tempel boten nämlich Ende der Edo-Zeit stets auch Vergnügungs- und Freudenvierteln Platz — so auch der Zenkō-ji in Nagano. |

| | | | |

| | ''Erdbeben''-ken | | ''Erdbeben''-ken |

| | | | |

| − | Das Bild zeigt den Donner·gott, den Wels und das Feuer, die von einem Wirten mit {{glossar:Sake}} verköstigt werden. Die von den Figuren ein·ge·nom·menen Gesten gehen auf das soge·nannte „Fuchs-''ken''“ ({{g|kitsune}}-''ken'') zurück: Der [[Fuchs]] (erhobene Hände = Ge·spenster·geste) ver·zaubert den Bürger·meister, der Bürger·meister (Hände auf den Ober·schen·keln) komman·diert den Jäger, der Jäger (ange·deu·tetes Gewehr) erschießt den Fuchs. Auf dieser Abbildung entspricht also der Wels dem Fuchs, der Donner dem Bürger·meister und das Feuer dem Jäger: die drei Kräfte heben sich wechsel·seitig auf.<ref>Es gibt von diesem Motiv mehrere Versionen, aus denen deutlich wird, dass das Feuer mit seinen blonden Haaren auch auf die Europäer und Ameri·kaner anspielt, die zu diesem Zeit·punkt als mili·tärische Gefahr empfunden wurden. Andere Namazue enthalten auch explizite Bezüge auf die gewaltsame Öffnung von Japans Häfen durch den ameri·kanischen Admiral {{g|Perrymatthew|Perry}} in den Jahren 1853–54.</ref> Der dem Bild einge·schrie·bene Lied·text schließt mit dem Satz: „Jetzt wird die Welt Stück für Stück wieder heil, kommt und macht Geld!“<ref>''Kore kara dandan yo ga naori, kane mōkete, sā kinasē.'' (Miyata und Takada 1995, S. 324)</ref> | + | Das Bild zeigt den Donnergott, den Wels und das Feuer, die von einem Wirten mit {{g|Sake}} verköstigt werden. Die von den Figuren eingenommenen Gesten gehen auf das sogenannte „Fuchs-''ken''“ ({{g|kitsune}}-''ken'') zurück: Der [[Fuchs]] (erhobene Hände = Gespenstergeste) verzaubert den Bürgermeister, der Bürgermeister (Hände auf den Oberschenkeln) kommandiert den Jäger, der Jäger (angedeutetes Gewehr) erschießt den Fuchs. Auf dieser Abbildung entspricht also der Wels dem Fuchs, der Donner dem Bürgermeister und das Feuer dem Jäger: die drei Kräfte heben sich wechselseitig auf.<ref>Es gibt von diesem Motiv mehrere Versionen, aus denen deutlich wird, dass das Feuer mit seinen blonden Haaren auch auf die Europäer und Amerikaner anspielt, die zu diesem Zeitpunkt als militärische Gefahr empfunden wurden. Andere Namazue enthalten auch explizite Bezüge auf die gewaltsame Öffnung von Japans Häfen durch den amerikanischen Admiral {{gb|Perrymatthew|Perry}} in den Jahren 1853–54.</ref> Der dem Bild eingeschriebene Liedtext schließt mit dem Satz: „Jetzt wird die Welt Stück für Stück wieder heil, kommt und macht Geld!“<ref>''Kore kara dandan yo ga naori, kane mōkete, sā kinasē.'' (Miyata und Takada 1995, S. 324)</ref> |

| | | | |

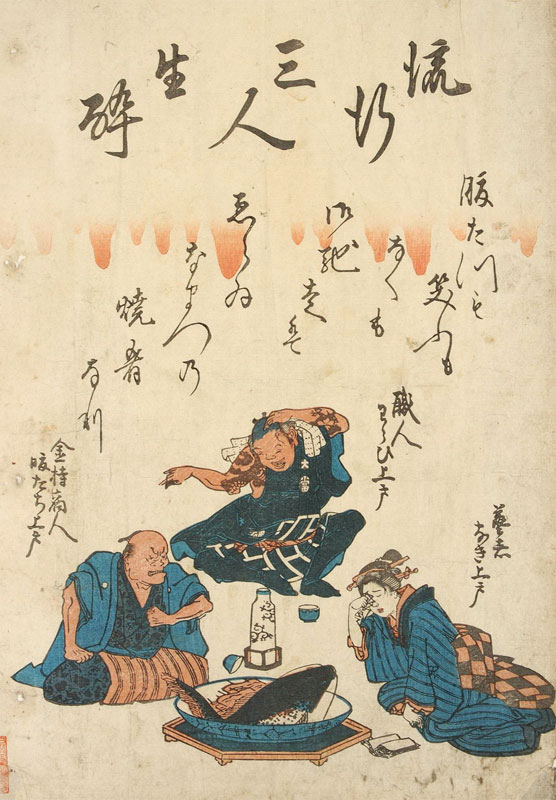

| | ''Drei Figuren im Rausch'' | | ''Drei Figuren im Rausch'' |

| | | | |

| − | Ein Reicher, eine Geisha und ein Hand·werker verzehren zusammen einen Wels. Der Text besagt: „Der Reiche, ein zorniger Trinker; der Hand·werker, ein fröhlicher Trinker; die Geisha, eine weinende Trinkerin.“ Noch einmal wird hier satirisch auf die vom Erd·beben betrof·fenen Berufs·gruppen angespielt. In der Darstellung nehmen die drei Figuren wieder die Hal·tungen des ''ken''-Spiels an. | + | Ein Reicher, eine {{g|Geisha}} und ein Handwerker verzehren zusammen einen Wels. Der Text besagt: „Der Reiche, ein zorniger Trinker; der Handwerker, ein fröhlicher Trinker; die Geisha, eine weinende Trinkerin.“ Noch einmal wird hier satirisch auf die vom Erdbeben betroffenen Berufsgruppen angespielt. In der Darstellung nehmen die drei Figuren wieder die Haltungen des ''ken''-Spiels an. |

| | + | }} |

| | + | |

| | + | == Wieso ein Wels? Vom Propheten zum Monster und zurück == |

| | | | |

| − | ==Wieso ein Wels?==

| + | Der Wels ist eine artenreiche Spezies von Fischen, die eines gemeinsam haben: Sie halten sich vorwiegend am Grund von Gewässern auf und sind daher selten zu sehen. Schon in alter Zeit wurde es als Zeichen von bevorstehender Gefahr gedeutet, wenn Welse an der Oberfläche von Gewässern gesichtet wurden. Tatsächlich scheinen Welse besonders sensibel auf seismische, thermische und elektrostatische Veränderungen ihrer Umgebung zu reagieren. So wurde der Wels zunächst zu einem positiven Künder von Erdbeben. Doch wurde der Prophet offenbar mit der Zeit als Verursacher der Gefahr, die er ankündigte, angesehen. Dabei kam eine klassische chinesische Vorstellung ins Spiel, die einen unterirdischen Drachen ({{g|ryuu}}) als Verursacher von Erdbeben ansah. Dieser Drache wurde offenbar Anfang der Edo-Zeit in der Region um den Biwa See erstmals als Wels umgedeutet. Von dort breitete sich die Vorstellung entlang der Tōkaidō-Route in den Osten des Landes aus.<ref> |

| − | Der Wels ist eine arten·reiche Spezies von Fischen, die eines gemeinsam haben: Sie halten sich vorwiegend am Grund von Gewässern auf und sind daher selten zu sehen. Schon in alter Zeit wurde es als Zeichen von bevor·stehender Gefahr gedeutet, wenn Welse an der Ober·fläche von Gewässern gesichtet wurden. Tatsächlich scheinen Welse besonders sensibel auf seismische, thermische und elektrostatische Verän·derungen ihrer Umgebung zu reagieren. So wurde der Wels zunächst zu einem positiven Künder von Erdbeben. Doch wurde der Prophet offenbar mit der Zeit als Verursacher der Gefahr, die er ankündigte, angesehen. Dabei kam eine klassische chinesische Vorstellung ins Spiel, die einen unterirdischen Drachen ({{g|ryuu}}) als Verursacher von Erdbeben ansah. Dieser Drache wurde offenbar Anfang der Edo-Zeit in der Region um den Biwa See erstmals als Wels umgedeutet. Von dort breitete sich die Vorstellung entlang der Tōkaidō-Route in den Osten des Landes aus.<ref> | + | Siehe [https://web.archive.org/web/20110723104739/http://www.east-asian-history.net/textbooks/172/ch8_main.htm Yōkai: Monsters, Giant Catfish, & Symbolic Representation in Popular Culture] (Gregory Smits) |

| − | Siehe [http://www.east-asian-history.net/textbooks/172/ch8_main.htm Yōkai: Monsters, Giant Catfish, & Symbolic Representation in Popular Culture] (Gregory Smits) | |

| | </ref> | | </ref> |

| | | | |

| − | Interessanter·weise wird der zum Monster gewordene ''namazu'' in den Erd·beben·bildern von 1855 sehr rasch wieder verniedlicht. Wir sehen hier einen Mechanismus, der bei fast allen Geister·wesen ({{glossar:youkai}}) der Edo-Zeit zu beobachten ist: Sobald sie aufgrund des Schreckens, den sie verbreiten, eine gewisse Popu·larität gewonnen haben, erhalten sie immer humor·vollere Züge, bis sie schließ·lich lediglich als liebens·werte Schlingel erscheinen. Das gleiche lässt sich über {{glossar:Tengu}} und {{glossar:oni}} ebenso sagen, wie über {{glossar:kitsune}} und {{glossar:Tanuki}} oder über den strengen Richter der Unterwelt, {{glossar:enma}}. Eine ähnliche Komik begegnet uns auch in der Darstellung der {{g|gaki}}, Hungergeister. Dieser Hang, dem Schrecklichen durch Humor den Stachel zu nehmen, lässt sich aber noch weiter zurück·ver·folgen, nämlich bis zu den Schrein·festen, die seit der Heian-Zeit zur Besänf·ti·gung grollender Geister {{glossar:onryou}} abgehalten werden. Es geht in allen Fällen darum, sich mit der Gottheit (=Ursache) einer Kata·strophe anzu·freunden, sich vertraut zu machen und die Gottheit von ihren feind·lichen Absichten abzu·bringen, indem sie in eine fröhliche, heile Welt ein·ge·bun·den wird. Die Erd·beben·bilder sind daher nicht (nur) als zynischer Ausdruck von Galgen·humor oder als politische Satire zu verstehen, sondern reihen sich wohl auch in eine lange religiöse Tradition ein, Unheil und Katastro·phen durch rituell insze·nierte Fröh·lich·keit abzuwenden.

| + | Interessanterweise werden die zu Monstern ({{g|youkai}}) gewordenen ''namazu'' in den Erdbebenbildern von 1855 sehr rasch wieder verniedlicht. Mit zunehmender Popularität erhalten die Welse immer humorvollere Züge, bis sie schließlich lediglich als liebenswerte Schlingel erscheinen. Diese Tendenz zur Verniedlichung lässt sich im übrigen bei vielen Geisterwesen beobachten, seien es nun Dämonen wie {{g|Tengu}} und {{g|oni}}, magisch begabte Tiere wie {{g|kitsune}} und {{g|Tanuki}} oder Figuren aus der Totenwelt wie der strenge Richter {{g|enma}} und die Hungergeister {{g|gaki}}. Dieser Hang, dem Schrecklichen durch Humor den Stachel zu nehmen, scheint zwar in der Edo-Zeit besonders ausgeprägt gewesen zu sein, lässt sich jedoch viel weiter zurückverfolgen, nämlich bis zu den Schreinfesten, die seit der Heian-Zeit zur Besänftigung grollender Geister {{g|onryou}} abgehalten werden. Es geht in allen Fällen darum, sich mit der Gottheit (=Ursache) einer Katastrophe anzufreunden, sich vertraut zu machen und die Gottheit von ihren feindlichen Absichten abzubringen, indem sie in eine fröhliche, heile Welt eingebunden wird. Die Erdbebenbilder sind daher nicht (nur) als zynischer Ausdruck von Galgenhumor oder als politische Satire zu verstehen, sondern reihen sich wohl auch in eine lange religiöse Tradition ein, Unheil und Katastrophen durch rituell inszenierte Fröhlichkeit abzuwenden. |

| | | | |

| − | {{w500 |rahmen_h=350 | + | {{w500 |rh=auto |

| | |namazu.jpg | | |namazu.jpg |

| | |Die Namazu von Shinano und Edo | | |Die Namazu von Shinano und Edo |

| − | <p>Das Bild beinhaltet viele der Motive, die in den voran gegangenen Dar·stellungen einzeln hervorgehoben sind. Es sind hier zwei Namazu zu sehen, die zwei unterschiedliche Beben in der Kantō Region (Shinano 1847 und Edo 1855) versinn·bildlichen. Rechts oben die beiden Gottheiten, die nicht genug aufgepasst haben: Kashima und der Donnergott.</p>

| + | | caption= Das Bild beinhaltet viele der Motive, die in den voran gegangenen Darstellungen einzeln hervorgehoben sind. Es sind hier zwei Namazu zu sehen, die zwei unterschiedliche Beben in der Kantō Region (Shinano 1847 und Edo 1855) versinnbildlichen. Rechts oben die beiden Gottheiten, die nicht genug aufgepasst haben: Kashima und der Donnergott. |

| | | ref=1 | | | ref=1 |

| − | }} | + | }}{{Verweise |

| − | {{Verweise | + | |thisway= |

| − | |links_ue=Literatur und Links | + | |literatur= |

| − | |links= | |

| | {{Literatur:Miyata Takada 1995}} | | {{Literatur:Miyata Takada 1995}} |

| | {{Literatur:Linhart 1998}} | | {{Literatur:Linhart 1998}} |

| | {{Literatur:Linhart 2005}} | | {{Literatur:Linhart 2005}} |

| | {{Literatur:Smits 2006}} | | {{Literatur:Smits 2006}} |

| − | *Gregory Smits, ''[http://www.east-asian-history.net/earthquakes/index.htm Earthquakes in Japanese History]'' (Übersichtsseite über diverse Online-Materialien des Autors zum Thema Erdbeben) | + | |links= |

| − | *''[http://metro.tokyo.opac.jp/tml/tpic/ Kichō shiryō gazō dētabēsu]'' („Datenbank wertvoller Bildmaterialien“) Tokyo Metropolitan Library (Stichwort 鯰 eingeben) | + | * ''[https://web.archive.org/web/20130929111004/http://www.east-asian-history.net/earthquakes/index.htm Earthquakes in Japanese History]'' (Online-Materialien von Gregory Smits, zugänglich über Internet Archive) |

| | + | ** [https://web.archive.org/web/20101104170046/http://www.east-asian-history.net/textbooks/175/ch2.htm Japan’s Ansei Edo Earthquake] |

| | + | ** [https://web.archive.org/web/20110723104739/http://www.east-asian-history.net/textbooks/172/ch8_main.htm Yōkai: Monsters, Giant Catfish, & Symbolic Representation in Popular Culture] |

| | + | * ''[http://archive.library.metro.tokyo.jp/ Tokyo Archive]'' (jap.) Tokyo Metropolitan Library, Datenbank (Stichwort 鯰 eingeben) |

| | + | | update = Jul. 2020 |

| | }} | | }} |

| | | | |

| − | {{ThisWay}} | + | {{#css: |

| | + | td{vertical-align:top} |

| | + | table.f_left {width:250px;float:left;margin-left:-7px; padding-right:3em;} |

| | + | h3 {clear:left} |

| | + | }} |