|

|

| (9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |

| Zeile 3: |

Zeile 3: |

| | }} | | }} |

| | | | |

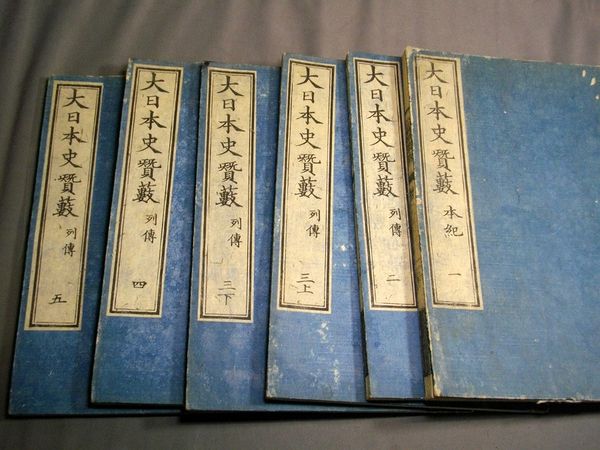

| − | {{fl|D}}ie ''Große Geschichte Japans'' ({{g|dainihonshi}}) ist ein Mammutwerk, dessen Abfassung sich von Mitte des siebzehnten Jahrhunderts bis ins Jahr 1906, also etwa über 250 Jahre hin erstreckte. Das Projekt stand unter der Schirmherrschaft der {{g|Daimyou}} von {{g|Mito}} und brachte eine eigene Akademie und eine eigene Denkschule, die sogenannte Mito-Schule ({{g|mitogaku}}), hervor. Viele Generationen von vorwiegend konfuzianisch geschulten Historikern waren an seinem Entstehen beteiligt.

| + | Die ''Große Geschichte Japans'' ({{g|dainihonshi}}) ist ein Mammutwerk, dessen Abfassung sich von Mitte des siebzehnten Jahrhunderts bis ins Jahr 1906, also etwa über 250 Jahre hin erstreckte. Das Projekt stand unter der Schirmherrschaft der {{g|Daimyou}} von {{g|Mito}} und brachte eine eigene Akademie und eine eigene Denkschule, die sogenannte Mito-Schule ({{g|mitogaku}}), hervor. Viele Generationen von vorwiegend konfuzianisch geschulten Historikern waren an seinem Entstehen beteiligt. |

| | | | |

| | == Tokugawa Mitsukuni == | | == Tokugawa Mitsukuni == |

| Zeile 12: |

Zeile 12: |

| | | ref= 1 | | | ref= 1 |

| | }} | | }} |

| − | Die ''Dai Nihon-shi'' wurde von {{g|Tokugawamitsukuni}} ins Leben gerufen und entscheidend geprägt. Mitsukuni war ein Enkel {{g|Tokugawaieyasu}}s und führte eine von drei Nebenlinien der Tokugawa ({{g|gosanke}}), aus der bei Bedarf ein Nachfolger für das Amt des {{g|shougun}}s rekrutiert werden konnte. Mitsukuni folgte seinem Vater trotz der Existenz eines älteren Bruders als Daimyō nach, was ihm offenbar schon in jungen Jahren Gewissensbisse verursachte. Umso mehr versuchte er, sich für die übergeordneten Interessen des Landes bzw. des Tennō einzusetzen. In der chinesischen Geschichte fand er Vorbilder für die von ihm angestrebte Loyalität. Ganz besonders bewunderte er die Brüder {{g|Boyi}} und {{g|Shuqi}}, die sich lieber zu Tode hungerten als gegen die Prinzipien der Vasallentreue und der Primogenitur zu verstoßen.<!-- | + | Die ''Dai Nihon-shi'' wurde von {{g|Tokugawamitsukuni}} ins Leben gerufen und entscheidend geprägt. Mitsukuni war ein Enkel {{g|Tokugawaieyasu}}s und führte eine von drei Nebenlinien der Tokugawa ({{g|gosanke}}), aus der bei Bedarf ein Nachfolger für das Amt des {{g|shougun}}s rekrutiert werden konnte. Mitsukuni folgte seinem Vater trotz der Existenz eines älteren Bruders als Daimyō nach, was ihm offenbar schon in jungen Jahren Gewissensbisse verursachte. Umso mehr versuchte er, sich für die übergeordneten Interessen des Landes bzw. des {{g|tennou}} einzusetzen. In der chinesischen Geschichte fand er Vorbilder für die von ihm angestrebte Loyalität. Ganz besonders bewunderte er die Brüder {{g|Boyi}} und {{g|Shuqi}}, die sich lieber zu Tode hungerten als gegen die Prinzipien der Vasallentreue und der Primogenitur zu verstoßen.<!-- |

| | --><ref> | | --><ref> |

| | Die Geschichte der Brüder Boyi und Shuqi spielt um 1000 v.u.Z. am Übergang von der Shang- zur Zhou-Dynastie. Selbst von königlichem Geblüt, verzichten beide auf die Herrschaft in ihrem Land, nachdem ihr Vater den jüngeren zu seinem Nachfolger erklärt hat, und dienen stattdessen dem König von Zhou. Als dieser die Shang-Dynastie unterwirft, ziehen sie sich in die Wälder zurück und hungern sich zu Tode, weil die Zhou die legitime Thronfolge missachtet haben. | | Die Geschichte der Brüder Boyi und Shuqi spielt um 1000 v.u.Z. am Übergang von der Shang- zur Zhou-Dynastie. Selbst von königlichem Geblüt, verzichten beide auf die Herrschaft in ihrem Land, nachdem ihr Vater den jüngeren zu seinem Nachfolger erklärt hat, und dienen stattdessen dem König von Zhou. Als dieser die Shang-Dynastie unterwirft, ziehen sie sich in die Wälder zurück und hungern sich zu Tode, weil die Zhou die legitime Thronfolge missachtet haben. |

| Zeile 25: |

Zeile 25: |

| | === Trennung von Tempeln und Schreinen === | | === Trennung von Tempeln und Schreinen === |

| | | | |

| − | Mitsukunis Kombination von chinesischer Gelehrsamkeit und Betonung der geschichtlichen Größe des Tennō-Hauses machte ihn zu einem typischen Vertreter des [[Geschichte/Neo-Konfuzianismus|shinto-konfuzianischen Synkretismus]], wie er für viele Intellektuelle der frühen Edo-Zeit charakteristisch war. Diese Präferenz, gepaart mit einer starken Skepsis gegenüber dem Buddhismus, wirkte sich auch auf Mitsukunis religionspolitische Maßnahmen als Daimyō aus. Während sich im ganzen Land das sogenannte {{g|teraukeseido|''terauke''}}-System ausbreitete, das buddhistische Tempel für die ideologische Überwachung der Bevölkerung instrumentalisierte, zog Mitsukuni für diese Aufgabe teilweise auch Shintō-Schreine heran. Er verfolgte dabei das Prinzip „ein Dorf, ein Schrein“, was teilweise zu Neuerrichtungen, teilweise zu Schließungen von Schreinen führte.<!-- | + | Mitsukunis Kombination von chinesischer Gelehrsamkeit und Betonung der geschichtlichen Größe des Tennō-Hauses machte ihn zu einem typischen Vertreter des [[Geschichte/Neo-Konfuzianismus|shinto-konfuzianischen Synkretismus]], wie er für viele Intellektuelle der frühen {{g|edo}}-Zeit charakteristisch war. Diese Präferenz, gepaart mit einer starken Skepsis gegenüber dem Buddhismus, wirkte sich auch auf Mitsukunis religionspolitische Maßnahmen als Daimyō aus. Während sich im ganzen Land das sogenannte {{g|teraukeseido|''terauke''}}-System ausbreitete, das buddhistische Tempel für die ideologische Überwachung der Bevölkerung instrumentalisierte, zog Mitsukuni für diese Aufgabe teilweise auch Shintō-Schreine heran. Er verfolgte dabei das Prinzip „ein Dorf, ein Schrein“, was teilweise zu Neuerrichtungen, teilweise zu Schließungen von Schreinen führte.<!-- |

| | --><ref> | | --><ref> |

| | Insbesondere gegenüber {{gb|hachiman}} Schreinen verhielt sich Mitsukuni kritisch. Noch nach seinem Rücktritt als Daimyō veranlasste er, dass die 105 Hachiman-Schreine in Mito abgeschafft | | Insbesondere gegenüber {{gb|hachiman}} Schreinen verhielt sich Mitsukuni kritisch. Noch nach seinem Rücktritt als Daimyō veranlasste er, dass die 105 Hachiman-Schreine in Mito abgeschafft |

| | (in vielen Fällen einfach anderen Gottheiten gewidmet, in manchen aber auch abgerissen) wurden. Lediglich vier besonders alte und prestigereiche Hachiman Schreine durften ihre Tradition weiterführen. (Tamamuro 2003, S. 25. Für etwas andere Zahlen, aber ein ähnliches Gesamtbild s. [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%85%89%E5%9C%80 Wikipedia (ja)].) | | (in vielen Fällen einfach anderen Gottheiten gewidmet, in manchen aber auch abgerissen) wurden. Lediglich vier besonders alte und prestigereiche Hachiman Schreine durften ihre Tradition weiterführen. (Tamamuro 2003, S. 25. Für etwas andere Zahlen, aber ein ähnliches Gesamtbild s. [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%85%89%E5%9C%80 Wikipedia (ja)].) |

| | </ref> | | </ref> |

| − | Vor allem aber reduzierte er die Zahl buddhistischer Tempel drastisch. Eine Zählung im Jahr 1663 ergab 2.377 Tempel in Mito, von denen er 1.433, also ca. 60%, zusammenlegen oder gar abreißen ließ.<ref>Tamamuro 2003: 5-6.</ref> Außerdem schuf er konfessionsfreie Friedhöfe. Mit diesen Maßnahmen, die nach seinem Tod teilweise wieder rückgängig gemacht wurden, wurde Mitsukuni zu einem Wegbereiter des [[Geschichte/Staatsshinto|Staatsshintō]] der {{g|meiji}}-Zeit. | + | Vor allem aber reduzierte er die Zahl buddhistischer Tempel drastisch. Eine Zählung im Jahr 1663 ergab 2.377 Tempel in Mito, von denen er 1.433, also ca. 60%, zusammenlegen oder gar abreißen ließ.<ref>Tamamuro 2003: 5-6.</ref> Außerdem schuf er konfessionsfreie Friedhöfe. Mit diesen Maßnahmen wurde Mitsukuni zu einem typischen Vertreter des [[Daimyatsshintō]] ({{g|hanryoushintou}}), der seinerseits als Wegbereiter des [[Geschichte/Staatsshinto|Staatsshintō]] der {{g|meiji}}-Zeit angesehen werden kann. |

| | | | |

| | === Mitsukunis Geschichtsprojekt === | | === Mitsukunis Geschichtsprojekt === |

| | | | |

| − | Mitsukuni begann die Arbeiten an der ''Großen Geschichte Japans'' 1657, wirkte aber wohl mehr als Organisator denn als Autor daran mit. 1690 gab er sein Amt als Daimyō an seinen Neffen und Adoptivsohn weiter und widmete sich ab da nur noch seinem Geschichtsprojekt. Er konnte nicht nur Gelehrte aus Kyōto, sondern auch chinesische Exilanten als Mitarbeiter gewinnen. Außerdem schickte er Forscher durchs ganze Land, um historische Quellen zu sammeln. Insgesamt sollen 130 Gelehrte an der Abfassung des Werks beschäftigt gewesen sein. Es wurde ein eigenes Amt geschaffen, an dem zu Lebzeiten Mitsukunis dreißig bis vierzig Personen permanent beschäftigt waren und das einen substanziellen Anteil der Daimyats-Finanzen verschlang.<ref>Nakai 1984, S. 73.</ref> | + | Mitsukuni begann die Arbeiten an der ''Großen Geschichte Japans'' 1657, wirkte aber wohl mehr als Organisator denn als Autor daran mit. 1690 gab er sein Amt als Daimyō an seinen Neffen und Adoptivsohn {{g|Tokugawatsunaeda|Tsunaeda}} weiter und widmete sich ab da nur noch seinem Geschichtsprojekt. Er konnte nicht nur Gelehrte aus Kyōto, sondern auch chinesische Exilanten als Mitarbeiter gewinnen. Außerdem schickte er Forscher durchs ganze Land, um historische Quellen zu sammeln. Insgesamt sollen 130 Gelehrte an der Abfassung des Werks beteiligt gewesen sein. Es wurde ein eigenes Amt geschaffen, an dem zu Lebzeiten Mitsukunis dreißig bis vierzig Personen permanent beschäftigt waren und das einen substanziellen Anteil der Daimyats-Finanzen verschlang.<ref>Nakai 1984, S. 73.</ref> |

| | | | |

| − | Ein Großteil der Arbeiten zu „Annalen“ und „Biographien“ wurde zu Mitsukunis Lebzeiten realisiert, nach seinem Ableben kam das Projekt für lange Zeit allerdings nur schleppend voran. Die meisten „Essays“ und „Tabellen“ wurden erst in der Meiji-Zeit unter Anleitung des Historikers Kurita Hiroshi (1835–1899) angefertigt. Deren inhaltliche Grundkonzeption war jedoch bereits unter Mitsukuni festgelegt worden. Das Werk wurde in der Edo-Zeit mehrfach gedruckt, das Gesamtwerk erschien schließlich 1906. | + | Ein Großteil der Arbeiten zu „Annalen“ und „Biographien“ wurde zu Mitsukunis Lebzeiten realisiert, nach seinem Ableben kam das Projekt für lange Zeit allerdings nur schleppend voran. Die meisten „Essays“ und „Tabellen“ wurden erst in der Meiji-Zeit unter Anleitung des Historikers {{g|kuritahiroshi}} (1835–1899) angefertigt. Deren inhaltliche Grundkonzeption war jedoch bereits unter Mitsukuni festgelegt worden. Das Werk wurde in der Edo-Zeit mehrfach gedruckt, das Gesamtwerk erschien schließlich 1906. |

| | | | |

| | == ''Dai Nihon-shi'' == | | == ''Dai Nihon-shi'' == |

| Zeile 57: |

Zeile 57: |

| | | ref= 1 | | | ref= 1 |

| | }} | | }} |

| − | Dieser Aufbau ist dem {{g|Shiji}} von {{g|Simaqian}}, einem chinesischen Historiker der Han-Zeit, nachempfunden.<!-- | + | Dieser Aufbau ist dem {{g|Shiji}} von {{g|Simaqian}}, einem chinesischen Historiker der {{g|han2}}-Zeit, nachempfunden.<!-- |

| | --><ref> | | --><ref> |

| − | Sima Qian wird gerne mit dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot verglichen. Sein Hauptwerk, das {{gb|Shiji}}, wird auch als erstes Geschichtswerk Chinas bezeichnet. Das Werk prägte einen eigenen Stil von Geschichtswerken, dem auch die ''Dai Nihon-shi'' folgt. Schon Sima Qian entwickelte die Rubrik „Biographien“, die er mit der Geschichte von Boyi und Shiqi, Mitsukunis Idolen, beginnen ließ. | + | Sima Qian wird gerne mit dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot verglichen. Sein Hauptwerk, das ''Shiji'', wird auch als erstes Geschichtswerk Chinas bezeichnet. Das Werk prägte einen eigenen Stil von Geschichtswerken, dem auch die ''Dai Nihon-shi'' folgt. Schon Sima Qian entwickelte die Rubrik „Biographien“, die er mit der Geschichte von Boyi und Shiqi, Mitsukunis Idolen, beginnen ließ. |

| | </ref> | | </ref> |

| | Was das ''Shiji'' für China war, sollte die ''Dai Nihon-shi'' für Japan werden. Folgerichtig lautete der ursprüngliche Titel des Werks auch „Das ''Shiji'' unserer Dynastie“ (''Honchō shiki''). | | Was das ''Shiji'' für China war, sollte die ''Dai Nihon-shi'' für Japan werden. Folgerichtig lautete der ursprüngliche Titel des Werks auch „Das ''Shiji'' unserer Dynastie“ (''Honchō shiki''). |

| Zeile 72: |

Zeile 72: |

| | :# Die (aus heutiger Sicht) semi-mythologische {{g|jinguukougou}} wurde als Regentin und nicht als Tennō qualifiziert (obwohl sie das Land sechzig Jahre lang regiert haben soll). | | :# Die (aus heutiger Sicht) semi-mythologische {{g|jinguukougou}} wurde als Regentin und nicht als Tennō qualifiziert (obwohl sie das Land sechzig Jahre lang regiert haben soll). |

| | :# Der Sohn des {{g|tenjitennou}}, Prinz {{g|Outomonoouji|Ōtomo}} (648–672), wurde als Tennō angesehen, obwohl die Quellen diesbezüglich sehr vage sind. Damit wurde indirekt die gewaltsame Machtübernahme des {{g|Tenmutennou}} kritisiert. | | :# Der Sohn des {{g|tenjitennou}}, Prinz {{g|Outomonoouji|Ōtomo}} (648–672), wurde als Tennō angesehen, obwohl die Quellen diesbezüglich sehr vage sind. Damit wurde indirekt die gewaltsame Machtübernahme des {{g|Tenmutennou}} kritisiert. |

| − | :# Hinsichtlich des Schismas der Tennō-Dynastie im vierzehnten Jahrhundert wurde die Südliche Linie, die auf {{g|Godaigo|Godaigo Tennō}} zurückgeht, als die legitime Erbfolge anerkannt. Dies bedeutete eine indirekte Kritik am Ashikaga Shōgunat (1336–1573), das ja gegen den Willen Go-Daigos zur Macht kam und daher einen Gegenkaiser nominierte. Die Ashikaga wurden denn auch als „Verräter“ bezeichnet.<!-- | + | :# Hinsichtlich des Schismas der Tennō-Dynastie im vierzehnten Jahrhundert wurde die Südliche Linie, die auf {{g|Godaigo|Godaigo Tennō}} zurückgeht, als die legitime Erbfolge anerkannt. Dies bedeutete eine indirekte Kritik am {{g|ashikaga}} Shōgunat (1336–1573), das ja gegen den Willen Go-Daigos zur Macht kam und daher einen Gegenkaiser nominierte. Die Ashikaga wurden denn auch als „Verräter“ bezeichnet.<!-- |

| | --><ref> | | --><ref> |

| | Die Brisanz des Schismas unter Go-Daigo und {{gb|Ashikagatakauji}} liegt auch darin begründet, dass die Tokugawa sich auf Nitta Yoshisada, den wichtigsten Feldherrn Go-Daigos, zurückführten. Aus Sicht der Mito-Schule wird dieser Umstand dahin gehend ausgebaut, dass die Tokugawa die loyale Position gegenüber dem legitimen Herrscher, die Nitta vertrat, quasi von diesem geerbt hätten (Nakai 1984, S. 84–85). Realpolitisch orientierte sich das Tokugawa Shōgunat aber sehr wohl am Beispiel der Ashikaga. | | Die Brisanz des Schismas unter Go-Daigo und {{gb|Ashikagatakauji}} liegt auch darin begründet, dass die Tokugawa sich auf Nitta Yoshisada, den wichtigsten Feldherrn Go-Daigos, zurückführten. Aus Sicht der Mito-Schule wird dieser Umstand dahin gehend ausgebaut, dass die Tokugawa die loyale Position gegenüber dem legitimen Herrscher, die Nitta vertrat, quasi von diesem geerbt hätten (Nakai 1984, S. 84–85). Realpolitisch orientierte sich das Tokugawa Shōgunat aber sehr wohl am Beispiel der Ashikaga. |

| Zeile 88: |

Zeile 88: |

| | </ref> | | </ref> |

| | Mitsukuni folgte damit einer Logik, die wahrscheinlich schon Tokugawa Ieyasu vertreten hatte. Indem der Shōgun sich als Untertan des Tennō darstellte, konnte er von seinen potentiellen Rivalen eine ähnliche Unterordnung verlangen. | | Mitsukuni folgte damit einer Logik, die wahrscheinlich schon Tokugawa Ieyasu vertreten hatte. Indem der Shōgun sich als Untertan des Tennō darstellte, konnte er von seinen potentiellen Rivalen eine ähnliche Unterordnung verlangen. |

| − | Es galt nicht, den Tennō zu ersetzen, sondern lediglich, den Tennō zu kontrollieren. Damit konnte z.B. das höfische Rangsystem übernommen werden, das selbst unter den Samurai der Edo-Zeit Geltung hatte (bzw. von den Tokugawa neu belebt wurde). | + | Es galt nicht, den Tennō zu ersetzen, sondern lediglich, den Tennō zu kontrollieren. Damit konnte z.B. das höfische Rangsystem übernommen werden, das selbst unter den Samurai ({{g|bushi}}) der Edo-Zeit Geltung hatte (bzw. von den Tokugawa neu belebt wurde). |

| | Dass der Tennō und einige traditionelle höfische Familien dabei einen höheren Rang inne hatten als der Shōgun selbst, war nicht von Belang, solange der kaiserliche Hof finanziell und politisch vom Shōgun abhängig war. Dadurch konnte der Shōgun indirekt die Hofränge der anderen Kriegerdynastien bestimmen und so eine gesellschaftliche Rangordnung sicher stellen, die scheinbar von einer höheren Autorität stammte als ihm selbst. | | Dass der Tennō und einige traditionelle höfische Familien dabei einen höheren Rang inne hatten als der Shōgun selbst, war nicht von Belang, solange der kaiserliche Hof finanziell und politisch vom Shōgun abhängig war. Dadurch konnte der Shōgun indirekt die Hofränge der anderen Kriegerdynastien bestimmen und so eine gesellschaftliche Rangordnung sicher stellen, die scheinbar von einer höheren Autorität stammte als ihm selbst. |

| − |

| |

| − | {{thisWay}}

| |

| | {{Verweise | | {{Verweise |

| | + | |thisway= |

| | | themen= | | | themen= |

| | * {{show|Geschichte/Neo-Konfuzianismus}} | | * {{show|Geschichte/Neo-Konfuzianismus}} |