Essays/Bishamon-ten: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 37: | Zeile 37: | ||

Rechts von Bishamon ist eine Gruppe von vier Dämonen zu erkennen, die als Waffenträger fungieren: einer trägt Bishamons charakteristischen Dreizack, einer Pfeil und Bogen, einer einen weiteren Stab und einer ein Schwert. Rechts vor den Waffenträgern steht eine dämonische Figur mit „Lederhosen" in Form von Elefantenköpfen. Die Figur heißt Jinja Taishō 深沙大将, wtl. der Wüstengeneral, und gilt als Erscheinungsform des Bishamon. In einer Legende rund um den Pilgermönch {{glossar:Xuanzang}} rettet diese Figur den heiligen Mann vor dem Verdursten in einer zentralasiatischen Wüste.<ref> Rosenfield 2010, S. 181-183; s.a. onmarkproductions </ref> Obwohl dies mit Sicherheit keine Legende aus der Zeit Xuanzangs ist, verdeutlicht der Wüstengeneral ein weiteres Mal den zentralasiatischen Einfluss auf die Bishamon Ikonographie. Neben dem Wüstengeneral steht eine judendliche Figur mit Elefantenmütze, die ich noch nicht identifizieren konnte. | Rechts von Bishamon ist eine Gruppe von vier Dämonen zu erkennen, die als Waffenträger fungieren: einer trägt Bishamons charakteristischen Dreizack, einer Pfeil und Bogen, einer einen weiteren Stab und einer ein Schwert. Rechts vor den Waffenträgern steht eine dämonische Figur mit „Lederhosen" in Form von Elefantenköpfen. Die Figur heißt Jinja Taishō 深沙大将, wtl. der Wüstengeneral, und gilt als Erscheinungsform des Bishamon. In einer Legende rund um den Pilgermönch {{glossar:Xuanzang}} rettet diese Figur den heiligen Mann vor dem Verdursten in einer zentralasiatischen Wüste.<ref> Rosenfield 2010, S. 181-183; s.a. onmarkproductions </ref> Obwohl dies mit Sicherheit keine Legende aus der Zeit Xuanzangs ist, verdeutlicht der Wüstengeneral ein weiteres Mal den zentralasiatischen Einfluss auf die Bishamon Ikonographie. Neben dem Wüstengeneral steht eine judendliche Figur mit Elefantenmütze, die ich noch nicht identifizieren konnte. | ||

| − | Links von Bishamon fallen drei vornehme Figuren ins Auge. Wahrscheinlich handelt es sich um die Gefährtin/Schwester des Bishamon, {{glossar: | + | Links von Bishamon fallen drei vornehme Figuren ins Auge. Wahrscheinlich handelt es sich um die Gefährtin/Schwester des Bishamon, {{glossar:Kichishouten}}, die vor allem im frühen japanischen Buddhismus als eine Art Glücksgottheit galt, später aber etwas in Vergessenheit geriet. Sie hält ein Wunscherfüllungs-Juwel in Händen. Neben ihr zwei Knaben, wahrscheinlich Söhne des Bishamon, einer mit einem Teller mit Blüten(?), einer mit einem Beutel. Hinter dieser Gruppe ist eine seltsame Erscheinung zu sehen. Sie besitzt zahlreiche Attribute esoterisch-zornvoller Gottheiten (''{{skt:krodha}}'') nämlich zu Berge stehendes Haar, Raubtierzähne, Kette aus Totenschadel, vier Hände, in zwei davon menschliche Leichen, etc. Während derartige Figuren in der späteren esoterischen Ikonographie aber rangmäßig über Wächtern wie Bishamon stehen, ist diese Figur im vorliegenden Kontext ganz offensichtlich von untergeordneter Stellung. |

In einigen Details lassen sich Ähnlichkeiten mit Darstellungen aus Dunhuang (Jh.) festellen, die Bishamon bei einer Art Inspektionstour durch sein Reich darstellen. Hier sehen wir z.B. auch die ansonsten seltenen Flammensäulen aus Bishamons Schultern oder seine Familienmitglieder, allerdings mit vertauschten Attributen in den Händen. Ein interessantes Detail des chinesischen Beispiels ist die Tengu-artige Figur in der oberen rechten Ecke des Bilds, offensichtlich ein böser Dämon. Ein Bogenschütze im Gefolge des Bishamon spannt gerade seine Waffe, als ob er diesen Dämon abschießen wollte. Ein verwandtes Motiv findet sich wiederum in einer berühmten, wenn auch etwas untypischen Bishamon-Darstellung aus Japan, einem "Bild der Bekämpfung von Übeln" (''hekija-e'') aus dem späten 12. Jh. Hier sieht man Bishamon selbst, wie er mit Pfeil und Bogen geflügelte Dämonen abschießt. Dem Kontext ist zu entnehmen, dass diese Krankheiten personifizieren. Bishamonten wurde also in dieser Zeit auch ein Schutzherr gegen Krankheiten angesehen, die besonders im 12. Jahrhundert ein großes Problem in Japan darstellten und für die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit mit verantwortlich gemacht werden (Farris). | In einigen Details lassen sich Ähnlichkeiten mit Darstellungen aus Dunhuang (Jh.) festellen, die Bishamon bei einer Art Inspektionstour durch sein Reich darstellen. Hier sehen wir z.B. auch die ansonsten seltenen Flammensäulen aus Bishamons Schultern oder seine Familienmitglieder, allerdings mit vertauschten Attributen in den Händen. Ein interessantes Detail des chinesischen Beispiels ist die Tengu-artige Figur in der oberen rechten Ecke des Bilds, offensichtlich ein böser Dämon. Ein Bogenschütze im Gefolge des Bishamon spannt gerade seine Waffe, als ob er diesen Dämon abschießen wollte. Ein verwandtes Motiv findet sich wiederum in einer berühmten, wenn auch etwas untypischen Bishamon-Darstellung aus Japan, einem "Bild der Bekämpfung von Übeln" (''hekija-e'') aus dem späten 12. Jh. Hier sieht man Bishamon selbst, wie er mit Pfeil und Bogen geflügelte Dämonen abschießt. Dem Kontext ist zu entnehmen, dass diese Krankheiten personifizieren. Bishamonten wurde also in dieser Zeit auch ein Schutzherr gegen Krankheiten angesehen, die besonders im 12. Jahrhundert ein großes Problem in Japan darstellten und für die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit mit verantwortlich gemacht werden (Farris). | ||

Version vom 22. Februar 2012, 16:55 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Essays/Bishamon-ten.

Himmelswächter des Nordens, Glücksgott; abgeleitet von einem indischen Gott des Reichtums, Vaishravana

Der Begriff „Bishamon-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

ist im heutigen Japan in erster Linie als einer der Sieben Glücksgötter bekannt. Er entstammt jedoch dem Buddhismus, genauer der Kategorie der

Der Begriff „deva“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

-Gottheiten (

Gruppe der indischen bzw. aus Indien übernommene Gottheiten im japanischen Buddhismus (skt. deva)

Der Begriff „tenbu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

), die eigentlich auf indische (meist vedische) Götter zurückgehen und als Wächtergottheiten ins buddhistische Pantheon integriert wurden. Unter diesen buddhistischen Devas ist Bishamonten einer der ersten, die Japan bereits im sechsten Jahrhundert erreichten. Im Laufe seiner Entwicklung übernahm er unterschiedliche Funktionen, vor allem die eines Kriegs- bzw. militärischen Schutzgottes, aber auch die Funktion einer Gottheit des Reichtums. Umso erstaunlicher ist es, dass seine ikonographische Grundform dabei weitgehend unverändert blieb: Eine sehr maskuline Erscheinung in einer imponierenden Rüstung, in einer Hand eine Waffe, in der anderen (fast immer) eine Pagode. Diese Pagode repräsentiert die Lehre des Buddha, was auf seine ursprüngliche Funktion verweist: den Buddhismus wehrhaft zu verteidigen.

Im Gegensatz zu anderen Glücksgöttern, etwa

Gott des Reichtums und Stellvertreter der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); skt. Mahakala = „Großer Schwarzer“; auch Daikoku-ten

Der Begriff „Daikoku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, lassen sich bei Bishamon keine Assoziationen mit lokalen japanischen Gottheiten ausmachen. Was diese Figur aber interessant und vielschichtig macht, sind die unterschiedlichen Legenden, die Bishamon-ten sozusagen im Gepäck aus Asien mitgebracht hat. Diese erklären auch, warum Bishamon nicht nur als kriegerischer Wächter, sondern auch als Gott des Reichtums verehrt wurde und damit auch aus seiner kanonischen buddhistischen Form herausgelöst und in das synkretistische Ensemble der Glücksgötter intergriert wurde.

Phase 1: Bishamon als Hüter des Nordens

Bishamon ist zunächst in mehreren Formationen von Richtungsgottheiten vertreten, vor allem als einer der Vier Himmelskönige (

wtl. Vier Himmelskönige, die aber eher als Himmelswächter auftreten und jeweils eine Himmelsrichtung beschützen; angeführt von Bishamon-ten, dem Wächter des Nordens; der Ausdruck wird auch für diverse Gruppen von vier Kriegern angewendet

Der Begriff „Shi-Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) und einer der Zwölf Göttlichen Generäle (

Die Zwölf Göttlichen Generäle

Der Begriff „Jūni Shinshō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

). Beide Formationen bestehen aus kriegerischen Figuren und sind analog zu den vier Himmelrichtungen bzw. den Zwölf Himmelsstämmen (

Zwölf Erdzweige (chin. Tierkreiszeichen)

Der Begriff „jūni shi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) organisiert (siehe Wächtergötter). Bishamon-ten steht jeweils für den Norden und repräsentiert so etwas wie den Gruppenführer, allerdings nicht in einer klar von den anderen abgesetzten Position. Seine privilegierte Stellung resultiert lediglich daraus, dass der Norden gemäß traditionellen chinesischen Vorstellungen der Ort des Kaiserpalastes war. Auch buddhistische Tempel sind zumeist so ausgerichtet, dass der Haupteingang im Süden liegt, während sich die Haupthalle im nördlichen Teil der Anlage befindet. Der Norden ist also sowohl im weltlichen als auch im geistlichen Bereich der Sitz der Autorität. Insofern ist der Wächter des Nordens von größerer Bedeutung und höherem Rang als alle anderen Wächter. 1

Staatsschutz

Die Vier Himmelskönige spielten vor allem in der Frühzeit des japanischen Buddhismus eine wichtige Rolle. Damals versprach sich der japanische Staat konkrete militärische und politische Vorteile aus der Verehrung des Buddhismus, wie dies in einigen buddhistischen Sutren, vor allem dem Goldglanz Sutra (jap.

Goldglanz Sutra; skt. Suvarṇaprabhāsasottama sūtra; eines von drei „Staatsschutz-Sutren“ des frühen japanischen Staats

Der Begriff „Konkōmyō-kyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) auch ganz explizit versprochen wird.2 Die erste offizielle Chronik Japans, das

Zweitältestes Schriftwerk und erste offizielle Reichschronik Japans (720)

Der Begriff „Nihon shoki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, berichtet, dass der entscheidende Durchbruch des Buddhismus auf militärischem Wege erfolgte und dass diese Aktion direkt mit den Vier Himmelskönigen in Verbindung stand: Im Jahr 587 kam es zu einer Schlacht zwischen dem Lager der

wtl. „Sippe der Dinge“; altjap. Klan, der gegen den Buddhismus eingestellt war

Der Begriff „Mononobe“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

, die den Buddhismus ablehnten, und dem Lager der

Soga-Klan, die ersten Förderer des jap. Buddhismus

Der Begriff „Soga no uji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

, die ihn förderten. Obwohl noch ein Knabe von dreizehn Jahren, zog auch der Kaisersohn

574–622; Prinz Shōtoku; kaiserlicher Regent

Der Begriff „Shōtoku Taishi“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(574–622) in diese Schlacht, und zwar auf Seiten der Soga. Zuvor schnitzte er vier Miniaturstatuen der Himmelskönige, steckte sie in sein Haar und schwor, dass er den Himmelskönigen einen Tempel und eine Pagode stiften werde, wenn die Feinde des Buddhismus in dieser Schlacht besiegt werden sollten.3 Das Nihon shoki führt den Sieg der pro-buddhistischen Partei unmittelbar auf diesen Schwur zurück. Einige Jahre später ließ Shōtoku Taishi, mittlerweile zum kaiserlichen Regenten avanciert, tatsächlich einen Tempel für die Vier Himmelskönige errichten. Dieser

buddh. Tempel im heutigen Ōsaka; zählt zusammen mit dem Asuka-dera zu den beiden ältesten Tempeln Japans (Gründung 593)

Der Begriff „Shitennō-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

befindet sich im heutigen Osaka und gilt als ältester staatlich gegründeter Tempel Japans.

Noch in der

Der Begriff „Nara“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit stellten die Himmelskönige eine zentrale Instanz dar, als es darum ging, Buddhismus und staatliche Verwaltung Hand in Hand im ganzen Land zu institutionalisieren. Zu diesem Zweck schuf

701–56; 45. japanischer Kaiser; (r. 724–49); Förderer des Buddhismus

Der Begriff „Shōmu Tennō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts das Netzwerk der sogenannten Provinztempel (

Provinztempel, Provinzialhaupttempel; in der Nara-Zeit Teil eines landesweiten Tempel-Netzwerks

Der Begriff „kokubunji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

), die offiziell folgende Bezeichnung trugen: „Tempel für den Schutz des Staates durch die Vier Himmelskönige des Goldglanz Sutras“. Daher tauchen die Vier Himmelswächter auch in der Halle des Großen Buddha im

Tempel des Großen Buddha von Nara; wtl. Großer Ost-Tempel

Der Begriff „Tōdaiji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

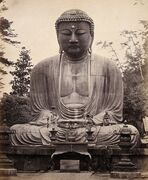

von Nara auf. Dieser Tempel war schließlich das Zentrum des Provinztempelsystems. Allerdings sind heute dort nur noch zwei der ursprünglichen Himmelskönige zu sehen, nämlich

Synonym von Bishamon-ten, Himmelswächter des Nordens (skt. Vaishravana)

Der Begriff „Tamon-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(= Bishamon-ten) und Kōmoku-ten. Der Größe des

wtl. „Großer Buddha“; monumentale Buddha-Statue

Der Begriff „daibutsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

entsprechend sind aber auch sie von enormen Ausmaßen. Ähnlich wie im Tōdaiji sind die Himmelskönige in vielen anderen Tempeln als Wächter des Hauptheiligtums im Einsatz, allerdings werden sie mehr und mehr auf diese untergeordnete Funktion reduziert.

Phase 2: Tobatsu Bishamon

„Sohn des Gerühmten“, Himmelswächter des Nordens, aka. Kubera (jap. Bishamon-ten 毘沙門天 oder Tamon-ten 多聞天)

Der Begriff „Vaishravana“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(Bishamon) genoss entlang der Seidenstraße, also auf der Japan entgegengesetzten Seite der chinesisch-buddhistischen Einflusssphäre, schon lange besondere Verehrung. In Khotan, einer Oase an der südlichen Route der Seidenstraße, betrachteten sich die Könige als seine direkten Nachkommen, denn Vaishravana verhalf einst einem alten, kinderlosen König Khotans zu einem Sohn, indem er, Vaishravana, einen Knaben aus seinem eigenen Kopf gebar und ihn dem König überantwortete. 4

Im Jahr 742 wurde die Garnisonsstadt Anxi, der Knotenpunkt von nördlicher und südlicher Seidenstraße im Nordwesten Chinas, von „Barbaren“ angegriffen und geriet in arge Bedrängnis. Die Kunde davon drang bis in die chinesische Hauptstadt, wo der Kaiser den eminenten Mönch

705–774; buddh. Mönch aus Samarkand, Autor und Übersetzer zahlreicher Schriften des esoterischen Buddhismus aus dem Sanskrit ins Chinesische; chin. Bukong Jingang (jap. Fukū Kongō 不空金剛)

Der Begriff „Amoghavajra“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(705–774) anwies, etwas für die Sicherheit des Landes zu tun. Amoghavajra, der seinerseits zentralasiatische Wurzeln hatte, betete daraufhin zu Vaishravana (Bishamon). Dieser erhörte die Bitten und verursachte ein Erdbeben in Anxi. Auch sandte er goldfarbene Mäuse aus, die die Bogensehnen der Feinde zernagten (mehr zu diesen Mäusen s.u.). Schließlich erschien er höchstpersönlich auf dem riesigen Nordtor der Burg. Da ergriffen die Feinde die Flucht und Anxi war gerettet. Die Legende machte derartigen Eindruck, dass der Kaiser daraufhin in allen Garnisonen Statuen dieser Gottheit, die als Glossar:Tobatsubishamon (Bishamon aus Turfan) 5 bezeichnet wurden, aufstellen ließ. Rund um Anxi entfaltete sich ein besonderer Kult des Bishamon, der u.a. in den nahe gelegenen Tausend Buddha Höhlen von Dunhuang seinen Niederschlag fand. 6

In Japan, wo Bishamon-ten zu diesem Zeitpunkt ja bereits bekannt war, scheint man den Kult des Tobatsu Bishamon rasch aufgegriffen zu haben. Getreu dem chinesischen Vorbild, stellte man seine Statue im Haupttor der 795 gegründeten Hauptstadt

urspr. Name der Stadt Kyōto; wtl. Stadt des Friedens; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian-kyō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

auf. Während dieses Tor, das Rajōmon, nicht allzu lange überdauerte, wurde die in China hergestellte Statue stilprägend für weitere Statuen des Tobatsu Bishamon-ten. Sie ist heute im Besitz des

Ost-Tempel in Kyōto, eig. Kyōō Gokoku-ji (Tempel des Königs der Lehre zum Schutz des Landes)

Der Begriff „Tōji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

, eines der wichtigsten

Shingon-Schule, wtl. Schule des Wahren Wortes; wichtigste Vertreterin des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in Japan

Der Begriff „Shingon-shū“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Tempel. 7 Im Norden der Stadt errichtete man außerdem einen Tempel, der zunächst

auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

Der Begriff „Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

geweiht werden sollte, dann aber Bishamonten als Hauptheiligtum annahm. 8 Die meisten frühen Statuen des Tobatsu Bishamon-ten finden sich jedoch im Nordosten Japans, wo zu dieser Zeit noch heftige Kämpfe mit den Emishi, Japans „nördlichen Barbaren“ tobten. 9 Man kann also davon ausgehen, das sich die militärischen Aspekte der Vier Himmelkönige in Tobatsu noch verstärkten und er zu einer Art Kriegsgott der Heian-Zeit wurde.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich Tobatsu kaum von Darstellungen Bishamon-tens im Ensemble der Vier Himmelskönige. Als Unterscheidungsmerkmal gelten allerdings die Figuren, auf denen er gewohnheitsmäßig steht. Während Bishamon-Statuen der Phase 1 zumeist auf einem einzelnen, zusammengekauerten Dämon (

buddhistischer Dämon, Podest der Himmelswächter

Der Begriff „jaki“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) posieren, steht Tobatsu entweder auf den ausgebreiteten Händen einer weiblichen Figur oder auf zwei Dämonen, in deren Mitte eine weibliche Figur zu sehen ist. Diese weibliche Figur ist

Göttin der Erde

Der Begriff „Jiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(skt. ...), eine Erdgöttin. Sie findet sich in der unerstützenden Haltung bereits in den Vaishravana/ Bishamon Darstellungen der Könige von Khotan. Während das Trampeln auf Dämonen als Geste des Triumphs gedeutet werden kann, scheint zwischen der Erdgöttin und Bishamon Einvernehmen zu bestehen, da sie ihn in geordneter, symmetrischer Haltung stützt.

Kamakura

Zahlreiche weitere Aspekte, die sich mit Bishamon als Einzelfigur verbinden, lassen sich exemplarisch an einem Rollbild aus der Kamakura-Zeit (um 1200) identifzieren, das heute im Museum of Fine Arts in Boston hängt und in der Folge genauer besprochen werden soll.

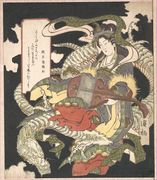

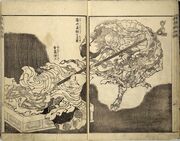

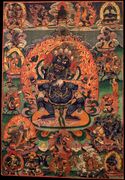

Das Bild zeigt Bishamon-ten mit einem bunten Gefolge aus unterworfenen Dämonen und edlen Gestalten. Bishamon selbst steht auf zwei Dämonen 10, die weibliche Figur davor ist die Erdgöttin Jiten 地天. Dies deutet nach dem, was wir bisher besprochen haben, auf Tobatsu Bishamon hin. Er trägt die typische Rüstung , die mit den Fratzen mythischer Bestien verziert ist, vor allem eine Art Löwenkopf als Gürtelschnalle. In der rechten Hand hält er einen Stab, in der linken sein wichtigstes Attribut, die Pagode. Aus seinen Schultern schlagen hohe rote Flammensäulen.

Rechts von Bishamon ist eine Gruppe von vier Dämonen zu erkennen, die als Waffenträger fungieren: einer trägt Bishamons charakteristischen Dreizack, einer Pfeil und Bogen, einer einen weiteren Stab und einer ein Schwert. Rechts vor den Waffenträgern steht eine dämonische Figur mit „Lederhosen" in Form von Elefantenköpfen. Die Figur heißt Jinja Taishō 深沙大将, wtl. der Wüstengeneral, und gilt als Erscheinungsform des Bishamon. In einer Legende rund um den Pilgermönch

602–664; berühmter chin. Pilgermönch und buddh. Gelehrter; Autor eines einflussreichen Reiseberichts über das buddhistische Indien, der später als „Reise nach dem Westen“ in einen Roman gefasst wurde

Der Begriff „Xuanzang“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

rettet diese Figur den heiligen Mann vor dem Verdursten in einer zentralasiatischen Wüste.11 Obwohl dies mit Sicherheit keine Legende aus der Zeit Xuanzangs ist, verdeutlicht der Wüstengeneral ein weiteres Mal den zentralasiatischen Einfluss auf die Bishamon Ikonographie. Neben dem Wüstengeneral steht eine judendliche Figur mit Elefantenmütze, die ich noch nicht identifizieren konnte.

Links von Bishamon fallen drei vornehme Figuren ins Auge. Wahrscheinlich handelt es sich um die Gefährtin/Schwester des Bishamon, Glossar:Kichishouten, die vor allem im frühen japanischen Buddhismus als eine Art Glücksgottheit galt, später aber etwas in Vergessenheit geriet. Sie hält ein Wunscherfüllungs-Juwel in Händen. Neben ihr zwei Knaben, wahrscheinlich Söhne des Bishamon, einer mit einem Teller mit Blüten(?), einer mit einem Beutel. Hinter dieser Gruppe ist eine seltsame Erscheinung zu sehen. Sie besitzt zahlreiche Attribute esoterisch-zornvoller Gottheiten (

„Zorn“, zornvolle Gottheit (jap. funnuson 憤怒尊)

Der Begriff „krodha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

) nämlich zu Berge stehendes Haar, Raubtierzähne, Kette aus Totenschadel, vier Hände, in zwei davon menschliche Leichen, etc. Während derartige Figuren in der späteren esoterischen Ikonographie aber rangmäßig über Wächtern wie Bishamon stehen, ist diese Figur im vorliegenden Kontext ganz offensichtlich von untergeordneter Stellung.

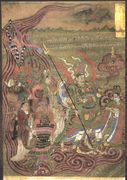

In einigen Details lassen sich Ähnlichkeiten mit Darstellungen aus Dunhuang (Jh.) festellen, die Bishamon bei einer Art Inspektionstour durch sein Reich darstellen. Hier sehen wir z.B. auch die ansonsten seltenen Flammensäulen aus Bishamons Schultern oder seine Familienmitglieder, allerdings mit vertauschten Attributen in den Händen. Ein interessantes Detail des chinesischen Beispiels ist die Tengu-artige Figur in der oberen rechten Ecke des Bilds, offensichtlich ein böser Dämon. Ein Bogenschütze im Gefolge des Bishamon spannt gerade seine Waffe, als ob er diesen Dämon abschießen wollte. Ein verwandtes Motiv findet sich wiederum in einer berühmten, wenn auch etwas untypischen Bishamon-Darstellung aus Japan, einem "Bild der Bekämpfung von Übeln" (hekija-e) aus dem späten 12. Jh. Hier sieht man Bishamon selbst, wie er mit Pfeil und Bogen geflügelte Dämonen abschießt. Dem Kontext ist zu entnehmen, dass diese Krankheiten personifizieren. Bishamonten wurde also in dieser Zeit auch ein Schutzherr gegen Krankheiten angesehen, die besonders im 12. Jahrhundert ein großes Problem in Japan darstellten und für die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit mit verantwortlich gemacht werden (Farris).

Insgesamt verweisen diese Darstellungen des Tobatsu Bishamonten auf ein größeres Spektrum an Funktionen als bloßer (militärischer) Schutz. Die friedlichen Figuren in seinem Gefolge deuten auf materiellen Reichtum hin. Dieser Aspekt ist tatsächlich bereits in Vaishravanas indischem Erbe angelegt, scheint sich in Japan aber erst zu einem späteren Zeitpunkt Ausdruck verschafft zu haben.

Phase 3: Bishamon-ten als Glücksgott

Exkurs: Vaishravana, Kubera und Jambala

Bishamon leitet sich wie erwähnt von

„Sohn des Gerühmten“, Himmelswächter des Nordens, aka. Kubera (jap. Bishamon-ten 毘沙門天 oder Tamon-ten 多聞天)

Der Begriff „Vaishravana“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

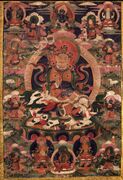

ab, der bereits in Indien in der Gestalt eines Kriegers auftritt. Er wird aber auch mit Gottheiten des Reichtums und des materiellen Wohlstands assoziiert, die unter Namen wie Kuvera und Jambala auftreten. Ähnlich wie die japanischen Glücksgötter sind sie eher wohlbeleibt. Die ikongraphischen Gemeinsamkeiten dieser Figuren lassen sich gut auf tibetischen Tangkas erkennen. Das erstaunlichste Attribut, das alle drei Figuren auszeichnet, ist ein rattenähnliches Tier, das Vashravana/Kuvera meist unter den Arm geklemmt mit sich führt. Bei genauer Betrachtung erkennt man, dass dieses Tier bunte Kugeln ausspeit. Dies leitet sich auf eine indische volksreligiöse Vorstellung zurück, nach der man einen Mungo dazu bringen kann, Edelsteine auszuspucken, wenn man seinen Bauch drückt. Das Tier ist also ein Mungo und wird von Vaishravana wie ein Blasebalg gequetscht, damit er Edelsteine ausspuckt. Diese Steine können auch als Wunscherfüllungsjuwelen (

Der Begriff „nyoi no tama“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) gedeutet werden. Der Mungo hat also nichts mit Krieg, sehr wohl aber etwas mit Reichtum und Wohlstand zu tun.

In Ostasien ist der Mungo nicht heimisch, doch wurde er hier als Maus oder Ratte interpretiert. 12 Auch die tibetischen Darstellungen sehen ja wie eine große Ratte aus. Dies erinnert an die oben erwähnte Legende von den goldenen Mäusen, die Tobatsu Bishamon zu Kriegszwecken einsetzt. Wenn hier ein Zusammenhang mit dem freigiebigen Mungo vorliegt, so gab es also in Zentralasien eine Erinnerung an Bishamons Herkunft aus in einer Reichtumsgottheit. Iyanaga Nobumi und andere Forscher tendieren daher dazu, die Funktion Bishamon-tens als Glücksgott bereits in Indien angelgt zu sehen. Sie war sozusagen immer latent vorhanden und verstärkte sich, als die militärischen Qualitäten des Bishamon-ten nicht länger von zentraler Bedeutung waren.

Bishamon-ten, Daikoku-ten und Benzai-ten

Bevor Bishamon-ten zum ständigen Mitglied der Glücksgötter wird, lässt sich eine Zwischenphase beobachten, in der die drei buddhistischen Deva-Götter, die letztlich zu den

Sieben Glücksgötter; populäres Ensemble von Glücksgöttern verschiedener Herkunft

Der Begriff „Shichi Fukujin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

gezählt werden, eine Art Koalition mit einander eingehen. Sie sind in dieser Phase, die wohl im späteren Mittelalter anzusiedeln ist, alle drei mit Rüstungen und Waffen versehen, werden aber bereits mit Attributen der Glücksgötter versehen, etwa mit Reisballen (Daikoku) oder mit den fünfzehn Knaben (Benzaiten), die für verschiedene Berufe stehen. Einen Hinweis auf ihre Verbindung liefert zum Beispiel das Motiv des dreigesichtigen Daikoku (

Daikoku mit drei Gesichtern bzw. Köpfen. Vom esoterischen Buddhismus beeinflusste Variante der Daikoku-Ikonographie.

Der Begriff „Sanmen Daikoku“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), dessen beide Zusatzköpfe die Züge von Benzaiten und Bishamon tragen. Es gibt auch Statuen von Benzaiten, die von Daikoku und Bishamon flankiert sind. Und schließlich könnte die ominöse dämonische Gestalt, die auf dem oben gezeigten Rollbild aus dem frühen Mittelalter im Hintergrund zu sehen ist, eine Form des

„Großer Schwarzer“, esoterische Gottheit (jap. Makakara 摩訶迦羅 oder Daikoku 大黒)

Der Begriff „Mahakala“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, also Daikokus alter-ego, sein. Zwischen Bishamon und Benzaiten bestehen ebenfalls alte Verbindungen. Zum einen sind Benzaiten und Kichichō-ten (skt. Lakshmi), die traditionelle Gefährtin des Vaishravana, leicht mit einander austauschbar, zum anderen enthält bereits das Goldglanz Sutra, also der Text der die Bedeutung der Vier Himmelskönige begründet, Passagen, in denen

indischer Fluss; Flussgöttin der Beredsamkeit, der Musik und der Gelehrsamkeit (jap. Benzaiten 弁才天)

Der Begriff „Sarasvati“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(die indische Benzaiten) schwört, jene die dieses Sutra ehren speziell zu beschützen.

In jedem Fall sieht es so aus, als ob die Maus, die eigentlich ein Mungo ist, letztlich von Bishamon an Daikoku weiter vererbt worden wäre.

Wie dies im einzelnen auch immer gewesen sein mag, Daikoku-ten und Benzai-ten und Bishamon-ten waren in dieser Zeit insbesondere mit dem esoterischen Buddhismus, also mit Tendai und Shingon Buddhismus verbunden. Zu ihnen gesellte man schließlich Ebisu, der in einem anderen Kontext eng mit Daikoku verbunden ist. Schließlich kamen noch drei Götter dazu, die stärkere Bezüge zum Daoismus bzw. zu anderen eher chinesisch konnotierten Traditionen haben: die beiden Alten — Fukurokuju und Juroujin — und der besondere Held des Zen, Hotei, der aber charakterlich auch gut zu Daikoku passt.

Bishamon gehört in diesem Ensemble zweifellos eher zu den Randfiguren. Allein wird er als Glücksgott kaum je dargestellt. Er übernimmt in den vielen liebevoll-satirischen Darstellungen der Gklücksgötter aus der Edo-Zeit auch nie die Führungsrolle, wenn es um irgend einen Schabernack geht, den die Gruppe ausheckt. Wahrscheinlich hängt dies damit zusammen, das wehrhafte männliche Gestalten im japanischen Pantheon grundsätzlich auf die Rolle von Leibwächtern oder Soldaten reduziert sind. Virilität ist in Japan keine spirituell förderliche Eigenschaft.

Literatur und Links

Anmerkungen

- ↑ Die Zughörigkeit Bishamontens zum Norden wird auch oft durch seine Hautfarbe, schwarz oder blauschwarz, unterstrichen. Diese Symbolik ist nicht-buddhistischer Herkunft und daher offenbar in China entstanden.

- ↑ Im Goldglanz Sutra treten die Himmelskönige persönlich auf und erklären in einem Dialog mit dem Buddha, wie sie Könige, die eben dieses Sutra hochhalten, beschützen werden und andere, die dem Sutra im speziellen und dem Buddhismus im allgemeinen abhold sind, bestrafen werden.

- ↑ Nihon shoki ...

- ↑ Khotan

- ↑ Tobatsu bezeichnet das zentralasiatische Reich Turfan an der nördlichen Seidenstraße, oder aber Tibet. In vorliegenden Kontext kann man aber davon ausgehen, dass der Begriff stellvertretend für Zentralasien bzw. für die Reiche im Westen Chinas gebraucht wird.

- ↑ Dunhuang

- ↑ http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/b/bishamonten.htm... Dies deutet auf eine besondere Verbindung von Tobatsu Bishamon und Shingon hin, die auch dadurch plausibel wird, dass sich Shingon auf die Tradition eben jenes Amoghavajra, der den Tobatsu Kult initiierte, zurückführt. Kūkai 空海 (jap.)

774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi

religiöse Figur • •Der Begriff „Kūkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, der Gründervater des Shingon, war ein Enkelschüler Amaghovajras.

- ↑ Fusō ryakki

- ↑ Mimi Hall Yiengpruksawan, Hiraizumi: Buddhist art and regional politics in twelfth-century Japan, p. 42

- ↑ Niranba und Biranba. Sie treten bereits im Lotos Sutra neben Bishamon als Beschützer der Gläubigen auf.

- ↑ Rosenfield 2010, S. 181-183; s.a. onmarkproductions

- ↑ Iyanaga

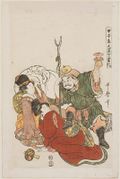

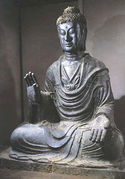

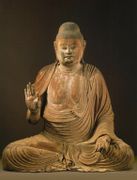

- ^ Bishamon-ten, der Hüter des Nordens. Ehemals bemalte Skulptur mit den für die Kamakura-Zeit typischen eingelegten Kristallaugen.

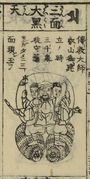

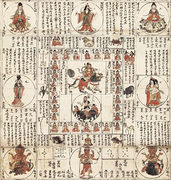

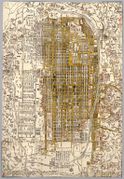

Kamakura-Zeit, 12. Jh. Minneapolis Institute of Art. - ^ Die Vier Himmelskönige (von rechts nach links: Osten = Jikoku-ten , Süden = Zōjō-ten, Westen = Kōmoku-ten, Norden = Tamon-ten) in einem ikonographischen Handbuch namens Jikkan-shō (auch Zuzō-shō oder Ejū-shō). Es ist vielleicht kein Zufall, dass Tamon-ten (auch Bishamon-ten) hier als Anführer der Gruppe leicht erhöht dargestellt ist. Das vorliegende Werk ist eine Kopie aus der Kamakura-Zeit, das Original stammt dem Jahr 1139 und gilt als eines der frühesten Standardwerke der buddhistischen Ikonographie Japans. Andere Kopien (Kamakura-Zeit, Edo-Zeit) zeigen, dass die Darstellungen der Figuren weitgehend gleich geblieben sind.

Kamakura-Zeit, 13. Jh. Nara National Museum. - ^ Eine der ältesten japanischen Darstellungen des Bishamon-ten (hier Tamon-ten) aus einer Figurengruppe der Vier Himmelswächter (Shi-Tennō) des Tempels Hōryū-ji. Schon in dieser frühen Form steht er auf einem unterworfenen Dämon und hält eine Pagode in der Hand.

Asuka Zeit, 7. Jh. n.Chr. Nihon no bijutsu 315 (1992), Abb. 1. - ^ Bishamon-ten, Wächter des Nordens und Anführer der Gruppe der Vier Himmelskönige (Shi-Tennō).

Nara-Zeit, 8. Jh. Bildquelle: unbekannt. - ^ Bishamon-ten in einer für die Skulptur der Heian-Zeit typischen, wuchtig-gedrungenen Gestalt. Seine Miene ist streng, drückt aber auch Sorge aus. Mit der Linken schützt er seinen Blick, der von Norden in Richtung Hauptstadt gerichtet ist, was seine Schutzfunktion unterstreicht (sein Tempel, der Kurama-dera, liegt exakt im Norden Kyōtos). Allerdings soll diese Hand erst nachträglich so gestaltet worden sein, ursprünglich hielt dieser Bishamon, wie viele andere auch, wohl eine Pagode in der linken Hand. Flankiert wird die Statue von (hier nicht zu sehenden) zwei kleineren Figuren, die Kichijō-ten und Zennishi Dōji darstellen, die als Frau und Sohn des Bishamon-ten aufgefasst werden. Von der Kichijō-ten Statue weiß man, dass sie 1172 errichtet wurde.

Die Statue stellt das Hauptheiligtum des Kurama Tempels dar und ist im Tempel-eigenen Museum zu besichtigen. Sie galt jedoch früher als Geheimer Buddha (hibutsu), was auch ihren guten Erhaltungszustand erklärt.

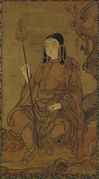

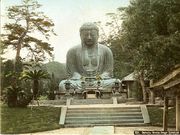

Heian-Zeit, 12. Jh.?. Kuramadera Bishamon-ten to Kisshō-ten (Nihon no Butsuzō 21, 2007/11/8), S. 3. - ^ Bishamon-ten,einer von zwei(!) Himmlischen Königen in der Haupthalle des Tōdaiji. Es handelt sich um Statuen, die im Zuge von Renovierungen in der Edo-Zeit hergestellt wurden, aber auf ältere Vorbilder zurückgehen. Das vollständige Set aller Vier Könige blieb unvollendet.

Edo-Zeit. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ Der esoterische Mönch Amoghavajra (705–774), der vom Shingon Buddhismus als vierter Patriarch angesehen wird. Er spielte für die Popularisierung des esoterischen Buddhismus (mikkyō) in China eine entscheidende Rolle und schuf damit die Grundlage für die später von Kūkai in Japan entwickelten Lehren. Das Portrait beruht wahrscheinlich auf chinesischen Originalen. Die zentralasiatischen Züge des Mönchs (er stammt aus Samarkand im heutigen Usbekistan) sind nach wie vor zu erkennen.

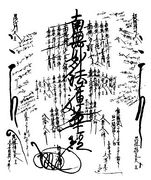

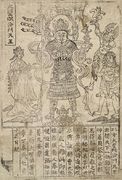

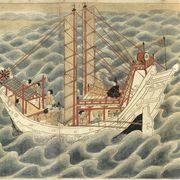

Kamakura-Zeit, 1314. Tokyo National Museum. - ^ Dieses Blatt ist eines der ältesten bekannten Druckwerke weltweit und zugleich eines der ältesten Werke auf Papier. Es stammt aus Dunhuang enthält jedoch Motive, die für das Königshaus von Khotan kennzeichnend sind. In der Mitte steht Vaishravana (Bishamon) unterstützt von der Erdgöttin, links seine Gemahlin Lakshmi. Im Hintergrund ein Dämon, der einen nackten Säugling hochhält, nämlich jenen Sohn, den Vaishravana einst dem Königshaus von Khotan schenkte. Der Text gibt Auskunft über die überragenden Fähigkeiten des Vaishravana, Frieden und Wohlstand zu bewahren. Als Auftraggeber des Werks ist Cao Yuanzhong (r. 944–974), der damalige Militärherrscher von Dunhuang genannt. Cao Yuanzhongs Schwester war die Frau des damaligen Königs von Khotan, Li Shengtian.

Der Text unter dem Bild besagt:

- Der große Himmelsgott des Nordens, Vaishravana, gebietet über das ganze Reich unter dem Himmel und befiehlt die Geister und Götter. Wer zu ihm voll Inbrunst betet, wird alles bekommen, was sein Herz begehrt. Seinen respektvollen Anhängern lässt er jede Hilfe zukommen. Der Militärgouverneur und Außerordentliche Inspektor des Guanyi Passes, Cao Yuanzhong, ließ einen Schnitzmeister diesen Druck anfertigen, damit das Land weiterhin in Frieden gedeihe, das Volk zu Wohlstand gelange, die Straßen sicher seien und alle in Zufriedenheit lebten. Aufgezeichnet im Feuer-Ziege Jahr Kaiyun 開運 4 der Großen Jin-Dynastie [947]*), 7. Monat, 15. Tag. (Übersetzt nach Wicks 2002, S. 237.)

Man nimmt an, dass der Druck u.a. den Zweck hatte, die angeführten Titel Cao Yuanzhongs publik zu machen. Diese Titel implizierten eine besondere Anerkennung durch die Nordchina beherrschende Dynastie, die jedoch zu der Zeit keine direkte Befehlsgewalt über die Cao-Familie besaß.

*) Ironischerweise war die sog. Spätere Jin-Dynastie (936–947) zu diesem Zeitpunkt bereits untergegangen, doch in Dunhuang wusste man offenbar noch nichts davon.

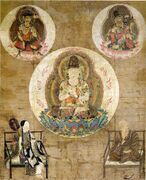

Fünf Dynstien (China), 947. The British Museum. - ^ Li Shengtian, der König von Khotan, der mit einer Tochter des Herrschers von Dunhuang verheiratet war und daher in den dortigen Höhlentempeln verewigt wurde. Die Darstellung stattet ihn mit Elementen der khotanesischen Vaishravana-Legende aus, nämlich die ihn tragende Erdgöttin (jap. Jiten), die am unteren Bildrand nur undeutlich zu erkennen ist, sowie zwei engelhafte Kinder im oberen Teil des Bildes, die wohl den Sohn repräsentieren, den Vaishravana einst dem Königshaus von Khotan schenkte.

Südl. Song-Zeit, 10. Jh. Cave Temples of Dunhuang (Ausstellungskatalog, Los Angeles, Getty 2016), S. 21, Abb. 1. - ^ Statue des sog. Tobatsu Bishamon-ten (Bishamon aus Turfan). Kennzeichnend ist vor allem die weibliche Erdgöttin (Jiten) zu Bishamons Füßen. Eine weitere Besonderheit liegt in der Krone, auf deren Vorderseite ein Vogel zu sehen ist. Diese Statue wurde in China angefertigt und möglicherweise von Kūkai nach Japan gebracht. Sie soll zunächst im Stadttor Rajō-mon aufgestellt worden sein, da man sich davon besonderen Schutz erhoffte. Später kam sie in den Besitz des Shingon Tempels Tōji. Es existieren mehrere ziemlich originalgetreue Kopien dieses Tobatsu Bishamon.

Tang-Zeit, 8. Jh. Nihon no bijutsu 315 (1992), Abb. 16. - ^ Tobatsu Bishamon-ten steht mit beiden Beinen auf der Göttin Jiten (Pṛthvī), die von zwei jaki-Dämonen gesäumt ist. In seiner linken Hand hält er die ihn auszeichnende Pagode.

Heian-Zeit, 10.Jh. Bildquelle: Mark Schumacher. - ^ Bishamon-ten mit einem bunten Gefolge aus unterworfenen Dämonen und edlen Gestalten.

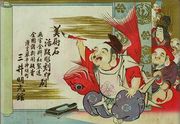

Kamakura-Zeit, um 1200. Museum of Fine Arts, Boston. - ^ In dieser Gestalt namens Jinja Taishō soll Bishamon-ten dem Pilgermönch Xuanzang erschienen sein. Das besondere Merkmal dieser Figur sind die Hosenbeine in Gestalt von Elefantenköpfen.

Kamakura-Zeit, um 1200. Bildquelle: Kūkai and Mount Kōya, Treasures of a Sacred Mountain. (Austellungskatalog) Kyōto National Museum, 2003, Abb. 93. - ^ Vaishravana durchmisst auf einer lila Wolke und in Begleitung seines göttlichen Gefolges, das er um das Doppelte überragt, sein Reich am Fuße des Weltenbergs Sumeru. Er hält Dreizack und Stupa (auf einer eigenen Wolke) in Händen, aus seinen Schultern schlagen Flammen, er tägt eher eine Krone als einen Helm. Vor ihm seine Gefährtin (Lakshmi) mit Blumen auf einem Teller. Hinter ihm ein Greis, zwei Jugendliche (Söhne), und diverse Yaksha-Dämonen. Schließlich ein Bogenschütze, der möglicherweise den geflügelten Dämon im oberen Bildteil abschießen möchte.

Tang-Zeit, 9. Jh. The British Museum. - ^ Die beiden Begleiter, Bishamons „Gattin“ Kichijō-ten und ihrer beider Sohn Zennishi Dōji, kehren Bishamon-tens Eigenschaften als Gott des Reichtums hervor.

13. Jh. Kūkai and Mount Kōya, Treasures of a Sacred Mountain. (Austellungskatalog) Kyōto National Museum, 2003, Abb. 93. - ^ Bishamon-ten in Begleitung seines Sohnes Zennishi Dōji und eines Dämonen, möglicherweise Jinja Taishō.

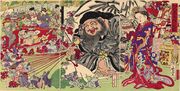

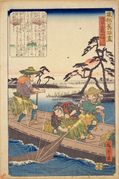

Kamakura-Zeit, 14. Jh. Princeton University Art Museum. - ^ In der linken unteren Ecke sieht man einen Mönch mit einer aufgeschlagenen Sutrenrolle. Wahrscheinlich handelt es sich um das Konkōmyō-kyō, den Haupttext der Bishamon-ten (oder Himmeslwächter) Verehrung. Der Rest des Bildes illustriert einen Aspekt dieses Sutras, nämlich die Wirkkraft Bishamon-tens im Kampf gegen Krankheiten. Die Krankheiten werden als Tengu-artige Dämonen dargestellt, die Bishamon-ten mit Pfeil und Bogen erlegt. Das Bild ist Teil einer Querbildrolle, mit dem Namen hekija-e, „Bilder von der Vernichtung des Übels“. Darin werden mehrere besonders effektive Gottheiten dargestellt. Stilistisch ist diese Querbildrolle mit den Höllen-Bildrollen (jigoku zōshi), die unter Ex-Kaiser Shirakawa hergestellt wurden, verwandt. Anlass waren wohl nicht nur die Kriege des 12. Jahrhunderts, sondern auch die epidemischen Krankheiten, die in dieser Zeit das größte gesellschaftliche Problem darstellten.

12. Jh. Wikimedia Commons. - ^ Abbildung des Bishamon-ten mit acht Schwertern, eine späte Variation des Tobatsu Bishamon-ten.

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit. Internet Archive, (bildbearbeitet). - ^ Bishamon-ten mit vier Köpfen und zwölf Armen, die acht Schwerter eine Pagode, ein Juwel, eine Sutrenrolle und einen Vajra halten. Er reitet auf einem Löwen und hat einen Löwenhelm, auf dessen Spitze ein Buddha thront. Dahinter das „Rad der Lehre“ mit acht Speichen.

Zu Hanabusa Ikkei 英一珪 schreibt das British Museum:

Ikkei was the leader of the Hanabusa school, and offshoot of the Kano school, founded by Itcho in the early 18th century. He gives his age as eighty-one (dating the painting to 1829) and says he is copying an image from Tomon-in Temple, Moriyama in Omi Province. Further documents suggest that the painting was commissioned by one Nagaoka Yasushige and dedicated at the New Year, 1832 by Nikkyo Shonin of Ikegami Hommon-ji Temple, Edo.

Werk von Hanabusa Ikkei. Edo-Zeit, 1832. The British Museum. - ^ Jambhala, Gottheit des Reichtums, hier in einer einfachen Erscheinungsform (ein Kopf, zwei Arme). In der rechten Hand hält er eine Zitrusfrucht (bijapuraka), in der linken einen Mungo, der Juwelen ausspeit.

Nepal, 15. Jh. Himalayan Art. - ^ Vaishravana, die indische Urform des Bishamon, hier in einer tibetischen Darstellung. Interessanterweise trägt er auch hier eine Rüstung und eine lanzenartige Waffe (hier ein Banner). Der Löwe scheint ikonographisch mehr von China als von Indien beeinflusst zu sein. Besonders interessant ist der Mungo unter seiner Linken Hand. Er ist ein Symbol des Reichtums und speit Edelsteine. Dieser Symbolismus hat sich in China offenbar nicht durchgesetzt. Der Mungo wird in China als Maus oder Ratte „übersetzt“.

Tibet, 19. Jh. Himalayan Art. - ^ Reichtum spendender Mungo, ein Attribut indischer und tibetischer Reichtumsgötter, beim Ausspeien von Juwelen. Der Mungo wird in China als Maus oder Ratte „übersetzt“. Auch auf dieser tibetischen Darstellung (Detail eines Bildes von Vaishravana, jap. Bishamon-ten) hat er eher Ähnlichkeit mit einer Ratte als mit dem marderartigen Tier aus Indien.

Tibet, 19. Jh. Himalayan Art. - ^ Dreiköpfiger Daikoku mit den Zusatzgesichtern von Bishamon-ten und Benzaiten.

Edo-Zeit. Bernhard Scheid, 2007. - ^ Daikoku mit den zusätzlichen Gesichtern von Bishamon und Benzaiten. Die Inschrift zum Dreiköpfigen Daikoku in diesem Edo-zeitlichen Bildlexikon besagt folgendes: „Sanmen Daikoku: Als Dengyō Daishi (Saichō) [das Kloster auf] Berg Hiei errichtete, erschien [Daikoku] mit drei Gesichtern, um die dreitausend Mönche [des Klosters] zu schützen.“

Edo-Zeit, 1790. Ehime Universität. - ^ In einer Runde von Geishas schlüpft Daikoku in die Rolle seines Kollegen Bishamon-ten. Man beachte insbesonders, dass er dabei den Fuß auf das Gesäß der einen Geisha setzt, ähnlich wie Bishamon klassischerweise auf Dämonen bzw. auf einer Erdgöttin steht.

Das Bild ist Teil einer sechsteiligen Serie, in der Daikoku auch alle anderen Glücksgötter parodiert.

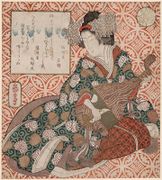

Werk von Kitagawa Utamaro (?–1806). Edo-Zeit, 1804. Museum of Fine Arts, Boston. - ^ Fukurokuju und Daikoku scherzen mit einem „chinesischen Knaben“ (karako, ein häufiger Begleiter der Glücksgötter), während Bishamon-ten eher griesgrämig abseits sitzt.

Werk von Nami no Ihachi (1751–1824). Edo-Zeit, 1777. Kamogawa-shi.