Ikonographie/Kannon: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 36: | Zeile 36: | ||

Im klassischen Sanskrit wird Kannon meist Avalokiteshvara genannt, was in etwa „Herr des Schauens“ bedeutet. In China und Japan wird dieser Name allerdings mit Zeichen über·setzt, die mit dem Klang zu tun haben. Kannons voller Name lautet {{glossar:kanzeon|Kan-ze-on}}, wtl. „Der, der den Klang der Welt erhört“, wobei der Klang als die Anrufung Kannons durch die Gläubigen interpretiert wird. Der Name impliziert somit, dass Kannon derjenige ist, der unmit·telbar auf die Anrufung seines Namens (in Form von mild·tätiger Unter·stützung) reagiert. | Im klassischen Sanskrit wird Kannon meist Avalokiteshvara genannt, was in etwa „Herr des Schauens“ bedeutet. In China und Japan wird dieser Name allerdings mit Zeichen über·setzt, die mit dem Klang zu tun haben. Kannons voller Name lautet {{glossar:kanzeon|Kan-ze-on}}, wtl. „Der, der den Klang der Welt erhört“, wobei der Klang als die Anrufung Kannons durch die Gläubigen interpretiert wird. Der Name impliziert somit, dass Kannon derjenige ist, der unmit·telbar auf die Anrufung seines Namens (in Form von mild·tätiger Unter·stützung) reagiert. | ||

| − | Kannon/Avalokiteshvara wird auch als „Gottheit des Mitleids“ bezeichnet. | + | Kannon/Avalokiteshvara wird aufgrund dieser besonderen Bereitschaft, sich um „die Welt“ zu kümmern, auch als „Gottheit des Mitleids“ bezeichnet. Die starke Betonung seiner Barm·herzig·keit macht diesen Bodhisattva nicht nur in Japan, sondern auch in allen anderen bud·dhis·tischen Kulturen Asiens zu einer der re·prä·sen·ta·tivsten Gestalten des Buddhismus über·haupt. In Tibet wird etwa der Dalai Lama als Inkarnation des Avalo·kiteshvara an·ge·sehen. In China, wo Kannon als {{glossar:Guanyin}} bekannt ist, und im Anschluss daran in Korea und Japan zieht er weit mehr Gläubige an als die meisten anderen Buddhas und Bodhisattvas. Dies hat wie bereits erwähnt u.a. damit zu tun, dass bereits das ''Lotos Sutra'', der viel·leicht wichtigste [[Grundbegriffe:Buddhismus|Mahayana ]] Text über·haupt, diesem Bodhisattva ein ganzes Kapitel (Kap. 25) gewidmet hat, das manch·mal auch als eigenes Sutra (Avalo·kiteshvara Sutra) angesehen wird. |

==Er oder sie?== | ==Er oder sie?== | ||

Version vom 12. Oktober 2010, 17:08 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Kannon.

Kannon Bosatsu der „Bodhisattva des Mitgefühls“

auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

Der Begriff „Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(skt. Avalokiteshvara) ist die im gesamten Mahayana Buddhismus be·kannteste Bodhisattva Figur. Bodhisattvas (jap.

Bodhisattva, buddhistische Heilsgestalt

Der Begriff „bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

) sind Mittler·gestalten, ähnlich den christlichen Heiligen, die ganz besonders daran interessiert sind, den Menschen und allen anderen fühlenden Wesen zur Erleuchtung zu verhelfen. In der Ikonographie äußert sich dieses Mitgefühl der Bodhisattvas interessanter·weise nicht nur darin, dass sie viel bewegter ab·ge·bildet werden als die Buddhas, sie verfügen darüber hinaus auch über diverse über·mensch·liche Attribute, nämlich bis zu tausend Arme, mehrere Köpfe, diverse Gegen·stände und Waffen und allerlei Schmuck — alles Zeichen ihrer über·natür·lichen Fähig·keiten, in den Lauf des Schicksals einzugreifen und die Gläubigen vor der karmischen Vergeltung ihrer schlechten Taten zu retten. Diese Charakteristika äußern sich exemplarisch in der Figur des Kannon Bosatsu.

Kannons Vielgestaltigkeit

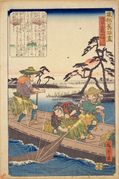

Vorlage:Galerie1 Kannon tritt den Gläubigen in verschiedenen Gestalten entgegen, je nach dem, wie es die Situation erfordert. Diese verschiedenen Erscheinungs·formen werden in der Fach·literatur als Manifestationen, Emanationen oder Inkarnationen bezeichnet. Wichtig ist, dass es sich im Kern jeweils um den gleichen Bodhisattva handelt, der bloß dem Auge des Unerleuchteten als vielgestaltig erscheint. Auch andere Bodhisattvas besitzen unter·schied·liche Erscheinungs·formen, von keinem sind allerdings so viele bekannt wie von Kannon. Einige der häufigsten bildlichen Darstellungen sind: Vorlage:Wrapper

Heilige(r) Kannon

Der Begriff „Shō Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(Heilige(r) Kannon): Einfache Figur, zumeist stehend, mit einer Lotos-Blüte in der Hand. Die Lotos-Blüte ist auch in anderen Mani·festa·tionen ein besonderes Charak·teristi·kum Kannons.

„Kannon mit den Elf Gesichtern“; geläufige Erscheinungsform von Kannon Bosatsu

Der Begriff „Jūichimen Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

(Kannon mit den Elf Gesichtern): Elf Gesichter als Kopfputz, drei davon mit zorni·gem Gesichts·aus·druck.

Kannon mit Wunscherfüllungs-Perle (nyoi no tama)

Der Begriff „Nyoirin Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(Kannon mit der Wunscherfüllungsperle): Figur mit sechs Armen, meist sitzend, in der „Haltung könig·licher Gelas·senheit“.

Kannon mit den Tausend Händen; typische Darstellung des Bodhisattva Avalokiteshvara

Der Begriff „Senju Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(Kannon mit den Tausend Händen): Zumeist nicht mit tausend sondern mit 42 Armen dargestellt; manchmal erscheint auf den Hand·flächen jeweils ein Auge.

Wassermond Kannon; Motiv Kannons an mondbeleuchtetem Meer

Der Begriff „Suigetsu Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

oder

Kannon im weißen Gewand

Der Begriff „Byakue Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(Kannon beim Betrachten des Mondes): Kannon in weißem Gewand, am Meer sitzend, in Betrachtung der Mond·spiege·lung im Wasser. In China ent·standene Figur, dort meist weiblich.

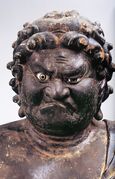

Kannon mit dem Pferdekopf, eine zornvolle Manifestation Kannons

Der Begriff „Batō Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

(Kannon mit Pferdekopf): Zornvolle Erscheinungsform (s.u.).

Darüber hinaus gibt es noch zahllose andere Kannon Motive, die sich allerdings oft nur gering·fügig von einander unter·scheiden. Die buddhis·tische Ikono·graphie hat diese Erschei·nungs·formen wiede·rum in unter·schied·lichen Reihen zusam·men·gefasst. Dazu zählen:

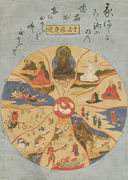

- Die Sechs Kannon (

Sechs (Erscheinungsformen von) Kannon, entsprechend den Sechs Wegen

Der Begriff „Roku Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

). Sie entsprechen den Sechs Bereichen der Wiedergeburt. Jeweils eine Kannon-Inkarnation ist dafür zuständig, den Wesen in diesen Bereichen zum Austritt aus dem Geburten·kreis·lauf zu verhelfen.

- Die 33 Kannon (

33 (Erscheinungsformen von) Kannon

Der Begriff „Sanjūsanshin Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

). Diese gehen auf das Lotos Sutra zurück, das diesem Bodhisattva ein eigenes Kapitel widmet und darin von seinen 33 Erscheinungs·formen berichtet. Ausgehend von der Zahl 33 entstand bereits in der

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

-Zeit eine Kannon-Pilgerroute in den Provinzen rund um Kyoto mit 33 Stationen. Später kam noch eine zweite im Kantō-Gebiet (Raum um das heutige Tokyo) dazu und schließlich komplet·tierte eine dritte Route mit 34 Tempeln die Gesamt·zahl der Kannon-Pilger·stätten auf 100. Auch der Name der berühmten „33-Klafter Halle“ (

33 Klafter Halle; Kannon-Tempelhalle in Kyōto; offizieller buddhistischer Tempelname: Rengeō-in

Der Begriff „Sanjūsangen-dō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

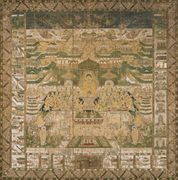

) erklärt sich aus den 33 Erscheinungs·formen des Avalokiteshvara im Lotos Sutra. Die Sanjūsangen-dō ist das vielleicht beein·druckend·ste Kannon-Gesamt·kunst·werk Japans. In ihr thront eine über·dimensionale Kannon-Statue, umgeben von tausend lebens·großen Tausend·armigen Kannons.

Kannon findet sich öfter als irgend ein anderer Bodhisattva als Haupt·verehrungs·gegen·stand eines japanischen Tempels. So sind etwa der berühmte

Tempel in Kyōto; der Name des Tempels leitet sich vom wunderwirkenden Wasserfall her (kiyomizu 清水 = „Reines Wasser“)

Der Begriff „Kiyomizu-dera“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

in Kyoto oder der

Der Begriff „Asakusa-dera“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

Tempel in Tokyo diesem Bodhisattva geweiht. Kannon kann aber auch als Begleiter eines Buddhas auftreten. In der Amida Trias wird

von den Bodhisattvas Kannon und

Der Begriff „Seishi Bosatsu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

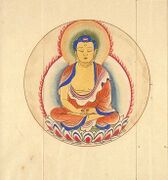

flankiert. Ein berühmtes frühes Beispiel der Amida Trias befindet sich auf einem Wandfresco im Tempel

Tempel in Ikaruga bei Nara, gegr. 607; wtl. „Tempel des prosperierenden [Buddha]-Gesetzes“

Der Begriff „Hōryū-ji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

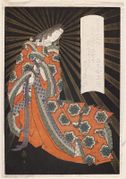

. Von dort stammt auch das Portrait Kannons (Bild oben rechts). Bei genauer Betrachtung (Bild anklicken) erkennt man, dass in der Krone Kannons wiederum eine Buddhafigur sitzt. Diese stellt Amida, sozusagen als „Chef“ dieses Bodhisattvas, dar.

Mildtätigkeit

Die häufige Verbindung von Kannon und Amida kommt nicht von ungefähr, stellt doch Amida selbst das Urbild eines Bodhisattvas dar. Der Legende des Amida zufolge war er zunächst ein Prinz, der der Welt ent·sagte und ein Bodhisattva wurde. In dieser Gestalt, unter dem Namen

(skt. Dharmākara), leistete er seine berühmten 48 Schwüre. Der Theorie nach haben auch alle anderen Bodhisattvas diese oder ähnliche Schwüre ge·leistet und durch·laufen dann eine lange Reihe von Übungen, an deren Ende die höchste Stufe der Buddha·schaft steht. Auch der historische Buddha selbst muss wohl das Stadium eines Bodhisattvas absolviert haben. Für die buddhistische Kunst ist das Bodhisattva Stadium eines Buddhas aller·dings nur von geringem Interesse. Bosatsu Figuren wie Kannon scheinen da·gegen auf immer im Bodhisattva Stadium zu ver·harren, Hinweise auf ihre zukünftige Buddha·schaft sind in der Ikonographie nicht zu erkennen.

Im klassischen Sanskrit wird Kannon meist Avalokiteshvara genannt, was in etwa „Herr des Schauens“ bedeutet. In China und Japan wird dieser Name allerdings mit Zeichen über·setzt, die mit dem Klang zu tun haben. Kannons voller Name lautet

Der Begriff „Kanzeon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, wtl. „Der, der den Klang der Welt erhört“, wobei der Klang als die Anrufung Kannons durch die Gläubigen interpretiert wird. Der Name impliziert somit, dass Kannon derjenige ist, der unmit·telbar auf die Anrufung seines Namens (in Form von mild·tätiger Unter·stützung) reagiert.

Kannon/Avalokiteshvara wird aufgrund dieser besonderen Bereitschaft, sich um „die Welt“ zu kümmern, auch als „Gottheit des Mitleids“ bezeichnet. Die starke Betonung seiner Barm·herzig·keit macht diesen Bodhisattva nicht nur in Japan, sondern auch in allen anderen bud·dhis·tischen Kulturen Asiens zu einer der re·prä·sen·ta·tivsten Gestalten des Buddhismus über·haupt. In Tibet wird etwa der Dalai Lama als Inkarnation des Avalo·kiteshvara an·ge·sehen. In China, wo Kannon als

chin. Namen von Avalokiteśvara; jap. Kannon

Der Begriff „Guanyin“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

bekannt ist, und im Anschluss daran in Korea und Japan zieht er weit mehr Gläubige an als die meisten anderen Buddhas und Bodhisattvas. Dies hat wie bereits erwähnt u.a. damit zu tun, dass bereits das Lotos Sutra, der viel·leicht wichtigste Mahayana Text über·haupt, diesem Bodhisattva ein ganzes Kapitel (Kap. 25) gewidmet hat, das manch·mal auch als eigenes Sutra (Avalo·kiteshvara Sutra) angesehen wird.

Er oder sie?

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Kannon. Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Kannon.

Im Zusammenhang mit dieser Mildtätigkeit fällt bereits in den frühen chinesischen und japanischen Skulpturen ein besonderer Hang zu androgynen Dar·stel·lungen auf. Darüber hinaus tritt Guanyin/Kannon vor allem in chinesischen Legenden als weibliche Gestalt auf, die auch zum Thema der bildenden Kunst wurden, zum Beispiel die Mond be·trach·tende Kannon, oder die Kannon mit einem Säugling an der Brust (

Kannon als Beschützer der Kinder

Der Begriff „Koyasu Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

). Diese ikonographischen Formen sind außerhalb Ost·asiens unbekannt, wie über·haupt die explizite Ver·weib·lichung dieses Bodhisattvas eine chinesische Innovation sein dürfte. Die weibliche Guanyin erlebte in der Ming-Zeit (1368–1644) ihre große Blüte. Es entstanden damals sogar apokryphe Sutren, die Guanyin eine Bio·graphie als chinesische Prinzessin beifügten. Als die Jesuiten im sech·zehnten und sieb·zehnten Jahr·hundert in China ihre Missions·tätig·keit entfalteten, bauten sie den Kult für die Gottes·mutter Maria nach dem Vorbild der Guanyin Verehrung auf. Sie waren damit sehr erfolg·reich. Dass dabei die Figur Jesu in den Hinter·grund trat, wurde allerdings vom Vatikan heftig kritisiert. Auch in Japan wurden Maria und Kannon einander an·ge·glichen. Vor allem während der Christen·verfolgungen in der Edo-Zeit beteten japanische Christen zu Statuen, die äußerlich wie Kannon aussahen, jedoch Maria darstellen sollten.

Der Glaube an Kannon in weiblicher Form ist in Japan nicht in gleichem Um·fang verbreitet wie in China. Die meisten traditionellen Kannonskulpturen sind in Japan männlich. Sofern sie bemalt sind, erkennt man häufig, dass wie bei anderen Buddhas und Bodhisattvas ein feiner Bart den Mund umspielt. In jüngerer Zeit sind in Japan allerdings vermehrt Varianten der Weißgewandeten Kannon, ins·be·sondere die Kollosal·statuen aus dem 20. Jahr·hundert, zu bemerken, die eher weiblich als männlich konnotiert sind.

Kannons fließende, weibliche Körper·formen und -bewegungen sind im übrigen auch bei anderen Bodhisattva Figuren an·zu·treffen. Ulrich Pauly spricht in diesem Zu·sammen·hang vom Typus des „Göttlichen Androgyns“, der in vielen Religionen, nicht zuletzt in den christlichen Engeln zu erkennen ist. Daher ist es zweifel·haft, ob man von der oder dem Kannon sprechen soll. Es kommt wohl auf den jeweiligen Kontext an.

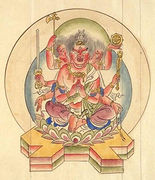

Zornvolle Erscheinungen

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Kannon. Im Buddhismus gibt es bekanntlich keinen Teufel und auch nicht das das absolute Böse, eben·so·wenig wie es einen Schöpfer·gott gibt. Dennoch haben sich auch im Bud·dhis·mus Höllen·vor·stellungen entwickelt, die frappante Ähn·lich·keiten mit der christlichen Hölle haben. Auch außer·halb der Hölle begegnet man zahl·reichen furcht·ein·flößenden Gestalten. Diese quälen oder strafen die menschlichen Sünder jedoch nicht aus eigenem Antrieb, sondern im Auf·trag Buddhas bzw. des Karma-Gesetzes.

Im allgemeinen sind die strafenden Instanzen des Buddhismus den mild·tätigen unter·geordnet. Es gehört jedoch zu den Be·sonder·heiten des buddhistischen Glaubens, dass auch diese mitfühlenden Figuren über zornvolle Er·scheinungs·formen verfügen können. Besonders im esoterischen Buddhismus, der seinen Höhe·punkt im japanischen Mittel·alter erreichte, wandte man diesen zorn·vollen Erscheinungs·formen große Aufmerksamkeit zu. Im Fall Kannons gibt es unter den Zusatz·gesichtern des Elfgesichtigen Kannon drei zornige. Noch deutlicher erkennt man die Ambivalenz der Bodhisattva Ikono·graphie in der Figur „Kannon mit Pferdekopf“ (

Der Begriff „Batō Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), der ganz ähnlich aussieht wie

wtl. Licht-König, auch „Mantra-König“ oder „Weisheits-König“; meist zornvoll dargestellte Schutzgottheit; skt. vidyaraja

Der Begriff „myōō“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder

Gruppe der indischen bzw. aus Indien übernommene Gottheiten im japanischen Buddhismus (skt. deva)

Der Begriff „tenbu“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Gottheiten. Mehr dazu auf der Sidepage Batō Kannon ...

Weiterführende Informationen

- Kannon Notebook, Mark Schumacher (en.)

Der Eintrag zu Kannon in Schumachers A-Z Dictionary of Japanese Buddhist Statuary ist besonders reichhaltig. - Kannon

Ausführlicher Beitrag aus Japanese Architecture and Art Net Users System (JAANUS).

Prägnante Einführung in die Ikonographie und Ikonologie des Bodhisattva im gesamten asiatischen Raum.

In dieser umfangreichen historischen Studie wird u.a. die Frage erörtert, wann und wie es zum Geschlechterwandel des Bodhisattva in China kam.

- ^ Bodhisattva Kannon (auch Kanzeon; skt. Avalokiteshvara; chin. Guanyin) als Begleiter von Amida in Fresco-Technik. Die photographische Aufnahme entstand vor dem Brand des Hōryū-ji im Jahr 1949.

Nara-Zeit, 1949 durch Brand zerstört. Bildquelle: Yamashina Reiji, aus Haruyama Takematsu, Hōryūji no hekiga 法隆寺壁画 (1947). - ^ Als ich diese Statue erstmals in das Projekt aufnahm, galt sie als Shō Kannon (auch Kanzeon; skt. Avalokiteshvara chin. Guanyin); in der linken Hand wurde eine ehemals vorhandene Lotosblüte vermutet, das Kennzeichen dieses Bodhisattva. Mittlerweile scheinen Experten in der Figur eher Miroku (Maitreya) zu erkennen. Im Kontext dieses Handbuchs soll die Figur dennoch als Beispiel für Kannon fungieren und zugleich ausdrücken, dass die Unterschiede zwischen gleichrangigen buddhistischen Heilsfiguren so subtil sind, dass man sie in vielen Fällen vernachlässigen kann.

Werk von Zen'en (zugeschrieben) (1197–1258). Kamakura-Zeit. Bildquelle: ColBase (Tokyo National Museum), bildbearbeitet. - ^ Hauptstatue des Kannon (skt. Avalokiteshvara; chin. Guanyin) des Tempels Sanjūsangen-dō. Die tausend Arme erklären sich dem Shingon-Mönch Ono Nigai (951–1046) zufolge daraus, dass diese Kannon-Manifestation für alle jene Wesen zuständig ist, die im Reich der Hungergeister wiedergeboren wurden. Diese Wiedergeburt droht jedem, der sich in früheren Leben der Gier schuldig gemacht hat. Ganz offensichtlich gibt es in diesem Bereich für Kannon besonders viel zu tun.

Werk von Tankei (1173–1256). 1254. Bildquelle: unbekannt. - ^ Sechsarmiger Kannon (auch Kanzeon; skt. Avalokiteshvara; chin. Guanyin) in der Haltung „königlicher Gelassenheit“ (d.h. mit aufgestelltem Knie), mit dem Juwel oder der Perle der Wunscherfüllung (nyoi no tama), einem magischen Gegenstand, an seiner Brust und dem „Rad der Lehre“ (hōrin, skt. Dharmachakra) in erhobener Position. Diese beiden Attribute geben der Figur den Namen Nyoirin Kannon. Daneben ist auch eine Lotosblüte zu erkennen. Dieser Kannon sitzt außerdem auf einer Lotosblüte, auf anderen Abbildungen aber auf einem Felsen im Meer. Dieser Felsen symbolisiert Kannons Reines Land, also quasi das Zuhause des Bodhisattvas.

Die Nyoirin-Statue des Kanshin-ji ist die früheste bekannte japanische Statue dieses Typs. Ihr ausgezeichneter Erhaltungszustand erklärt sich daraus, dass die Statue auch heute noch als „geheimer Buddha“ (hibutsu) gilt und nur einmal im Jahr öffentlich gezeigt wird.

Heian-Zeit, Mitte 9. Jh. Huntington Archive. - ^ Die Ausgestaltung der elf Köpfe, die Kannon (auch Kanzeon; skt. Avalokiteshvara; chin. Guanyin) hier auf dem eigenen Kopf trägt, ist einem Sutra entnommen, das sich ausschließlich mit dieser Erscheinungsform des Bodhisattvas befasst (jap. Jūichimen jinjushin-gyō) und 656 vom Pilgermönch Xuanzang ins Chinesische übertragen wurde. Hierin heißt es, dass drei der Köpfe mild, drei weitere streng blicken, drei hätten nach oben stehende Zähne, einer ein wildes Grinsen und einer das Aussehen eines Buddhas (Kajitani Ryōji in Epprecht 2007, S. 133-134). Niels Gülberg beschreibt die Köpfe folgendermaßen:

... am Scheitel ein Kopf des Tathâgata; zur Stirnseite drei milde lächelnde Bodhisattvamasken; zur linken Seite die drei sog. "Zornesaugenmasken", die Übel abwehren sollen; zur rechten Seite drei gestrenge Gesichter mit nach oben weisenden Eckzähnen, die den Menschen zum Praktizieren des Guten anhalten sollen; und auf der Rückseite ein in Gelächter ausbrechendes Gesicht, das die schlechten Taten der Menschen tadeln soll. (Niels Gülberg, „Michizane und die Kannon von Hase: Ergänzende Anmerkungen zum mittelalterlichen Tenjin-Kult.“ Asiatische Studien 48 (1994), S. 207.)

In der vorliegenden Darstellung tragen alle Zusatzköpfe bis auf den obersten Buddha-Kopf wiederum eine Art Kopfputz, der einen Buddha (wahrscheinlich Amida) darstellt. In der linken Hand hält Kannon das für ihn typischste Attribut: eine Vase mit Lotosblüte.

Heian-Zeit, 12. Jh. Nara National Museum. - ^ Kannon (skt. Avalokiteshvara; chin. Guanyin) mit der Wunscherfüllungsperle (nyoi no tama) in meditativer Haltung, in seinem Reinen Land, Fudaraku. Die Darstellung mit sechs Armen entspricht der geläufigsten Form dieses Motivs.

Späte Heian-Zeit. www.emuseum.jp. - ^ Sung-zeitliche Darstellung der Guanyin (jap. Kannon; skt. Avalokiteshvara).

China,Shanxi, 12. Jh. Rijksmuseum Amsterdam. - ^ Frühes Beispiel eines monochromen Tuschebilds, wie es vor allem im Zen gepflegt wurde.

Die dargestellte Szene zeigt Kannon (skt. Avalokiteshvara; chin. Guanyin) in meditativer Haltung, im Hintergrund deutet der Nimbus (Heiligenschein) des Bodhisattvas zugleich den Mond an. Der Felsen, auf dem Kannon auch auf anderen Darstellungen in meditativer Haltung thront, ist ein Zeichen, dass sich Kannon in seinem Reinen Land, Fudaraku (skt. Potalaka), befindet. Die feminine weiße Gewandung entspricht dem damaligen chinesischen Zeitgeschmack, der zusammen mit dem Zen Buddhismus auch in Japan Eingang fand.

Kamakura-Zeit. Nara National Museum. - ^ Marienbild aus China, an Bodhisattva Kannon (chin. Guanyin; skt. Avalokiteshvara) angeglichen, auch von japanischen Krypto-Christen verwendet.

China. Tōkyō National Museum. - ^ Koyasu Kannon, eine Statue, die von den Christen zur Marienverehrung verwendet wurde. Zu finden im Tempel #71 der Shikoku-Pilgerroute.

Shikoku henro shashinshu. - ^ Daibutsu-Statue von Kannon (skt. Avalokiteshvara; chin. Guanyin) im weißen Gewand (Byakue Kannon). Was hier nicht zu sehen ist: Die Statue beschränkt sich auf ein Brustbild.

Errichtet 1929–1960. Ron Reznick, 2004 (mit freundlicher Genehmigung). - ^ daibutsu-Statue des Bodhisattvas Kannon in Sendai (Sendai Daikannon).

1991. Bildquelle: unbekannt.