Ikkyū Sōjun: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 16: | Zeile 16: | ||

|bild_w= | |bild_w= | ||

}} | }} | ||

| + | |||

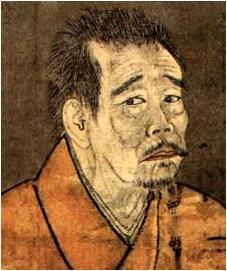

Ikkyū Sōjun 一休宗純 war ein Zenmeister, der für seine exzentrische Zen Praktik bekannt wurde. Er war kritisch gegenüber und distanzierte sich von vielen Aspekten des damaligen religiösen Umfelds, in dem er politisch bedingte Korruption sah, desweiteren vollzog er seine Rituale gerne in Freudenhäusern und Tavernen. | Ikkyū Sōjun 一休宗純 war ein Zenmeister, der für seine exzentrische Zen Praktik bekannt wurde. Er war kritisch gegenüber und distanzierte sich von vielen Aspekten des damaligen religiösen Umfelds, in dem er politisch bedingte Korruption sah, desweiteren vollzog er seine Rituale gerne in Freudenhäusern und Tavernen. | ||

| Zeile 22: | Zeile 23: | ||

Ikkyū trug zum Ritual der heutigen Tee-Zeremonie bei, indem er den heute bekannten Gründer ermutigt hat. Außerdem ist er als Dichter berühmt. | Ikkyū trug zum Ritual der heutigen Tee-Zeremonie bei, indem er den heute bekannten Gründer ermutigt hat. Außerdem ist er als Dichter berühmt. | ||

| − | == Kindheit == | + | === Kindheit === |

| + | |||

| + | Ikkyū war vermutlich der erste Sohn von Kaiser Gokomatsu Tennō 後小松天皇 (1377 – 1433). Seine Mutter, von der weder Identität noch Name bekannt sind, wurde noch vor Ikkyūs Geburt aus dem Palast vertrieben <ref>Manche Quellen erzählen davon, dass ihr von der Mutter des jungen Kaisers ein politisches Agenda vorgeworfen wurde. So soll sie geplant haben, Gokomatsu zu ermorden, um die Kaiserkrone zurück zur südlichen Familie zu bringen. Andere Quellen vermuten, dass Ikkyūs Mutter schlichtweg von zu niedrigem Rang war, um einen legitimen Thronfolger auf die Welt zu bringen. (Covell 1980, S. 18)</ref>. Es ist nicht bekannt, wo Ikkyū genau geboren wurde und seine frühen Jahre verbracht hat. Dass es sich aber bei Ikkyūs Familienhintergrund nicht nur um Hagiographie handelt, ist ziemlich sicher <ref>Ein Tagebucheintrag in 1494 von Sugawara Kazunaga erzählt von Ikkyū als Kaisersohn. Außerdem weist Ikkyū in Gedichten des öfteren darauf hin, insbesondere die von seiner Pilgramage zu Gokomatsus Grab.</ref>. | ||

| + | |||

| + | In 1399 wurde Ikkyū zum Zentempel Ankokuji 安国寺 in Kyoto geschickt, womöglich um ihn für das Shogunat nicht als Gefahr auftreten zu lassen. Ankokuji war ein ''jissetsu'' 十刹 im ''gozan'' 五山 System <ref>Das ''gozan'' System hatte in China seinen Ursprung; es wurden Berge ausgewählt auf denen die einflussreichsten Tempel standen. Unter dem Hōjō Shogunat wurde das System auch in Japan eingeführt, ursprünglich bestehend aus einer Berggruppe in Kamakura. Das Ashikaga Shogunat erweiterte die ''gozan'' um eine weitere Gruppe in Kyoto, und fügte darüber hinaus die ''jissetsu'' (zehn Tempel) und ''shozan'' 諸山 (diverse Berge) als zweitrangige und nebensächliche Tempel hinzu. Die ''gozan'' (inklusive ''jissetsu'' und ''shozan'') standen in enger Verbindung mit dem Shogunat, was eine deutliche Institutionalisierung vom Zen verursachte. Dadurch rückte die Religion selbst in den Hintergrund und man beschäftigte sich in Tempeln oft mit weltlichen Belangen</ref>. Dort lernte Ikkyū von seiner Kindheit an sowohl über Buddhismus, als auch über chinesische Klassiker, Kunst und Literatur. Schon damals machte er sich den Ruf als begabter Dichter <ref>Das erste ihm angerechnete Gedicht stammt aus dem Jahr 1406, wo er dreizehn Jahre alt war, und lässt eine gewisse Einsamkeit in ihm vermuten. Als Motiv seiner Gedichte finden sich bis in sein Erwachsenenalter viele Hinweise auf seine Mutter, ihr Schicksal scheint an Ikkyū also nicht spurlos vorbeigegangen zu sein (Steiner 2014, S. 51).</ref>. | ||

| + | |||

| + | Schon in jungen Jahren empfang Ikkyū eine starke Abneigung gegenüber dem ''gozan'' System und der damit einhergehenden Institutionalisierung des Zen. Seine rebellische Seite zeigte er zum ersten Mal im Jahr 1410: Als eines Tages der stellvertretende Abt des Tempels über seinen familiären Hintergrund prahlte, stürmte Ikkyū aus dem Raum, schrieb ein Protestgedicht und verließ schließlich den Tempel (Sanford 1981, S. 14). | ||

| − | + | === Erwachsenwerden, Erleuchtung === | |

| − | + | Um den korrumpierten ''gozan'' zu entkommen, suchte Ikkyū als nächsten Lehrer den bescheidenen Mönch Ken'o Sōi 謙翁宗為 auf. Dieser lehrte den Zen der Ōtōkan 應燈關 Schule, eine Richtung die aus politischem Hintergrund dem ''gozan'' System gegenüberstand <ref>''Ōtōkan'' gilt als die Zen Schule der Tempel Daitokuji und Myōshinji. Der Bau von diesen wurde 1326 bzw. 1335 vom Kaiserhaus finanziert, das ''gozan'' System hingegen wurde vom Shogunat eingeführt und betreut. Als Godaigo 1333 den Daitokuji zum höchstrangigen ''gozan'' Tempel ernannte, rückte er das Shogunat in den Hintergrund – als dann das Shogunat zurück an die Macht kam, wurde Daitokuji zum ''jissetsu'' zurückversetzt, und gemeinsam mit dem Myōshinji noch für längere Zeit eher stiefmütterlich behandelt.</ref>. Bei diesem politisch einflusslosen Mönch blieb Ikkyū, bis dieser im Jahr 1414 starb. | |

| − | + | Als nächstes suchte Ikkyū den Mönch Kasō Sōdon 華叟宗曇, der ebenfalls für seine Striktheit bekannt war, in seinem Tempel in der Stadt Katada auf. Als er dort ankam, wurde er schlichtweg tagelang sitzen gelassen. Danach haben Tempelgenossen Ikkyū mit Wasser beschüttet, um ihn zu verscheuchen. Als sich Ikkyū auch davon nicht abhalten ließ, wurde er endlich von Kasō als Schüler akzeptiert (Sanford 1981, S. 20). Bei Kasō lag der Fokus auf kufū sanmai 工夫三昧 <ref>eine religiöse Praxis, in der monotone Tätigkeiten, etwa Handwerk und körperliche Arbeit, das Konzentrieren auf den Zen durch Meditation ermöglichen</ref>, und sämtliche Mönche lebten ein sehr ärmliches Leben. Bei Kasō lernte Ikkyū auch seinen später verhassten Glaubensgenossen Yōsō Sōi 養叟宗頤 kennen. | |

| − | + | In dieser Zeit erlangte Ikkyū ''satori'' 悟り, die buddhistische Erleuchtung. Dies geschah in zwei Schritten - zunächst verstand er in 1418 den ''kōan'' 公案 ''wumen-kuan'', als er einer Ballade eines blinden Sängers zuhörte. Für diese Leistung erhielt er von Kasō den Namen Ikkyū. Im Alter von 26 fand vermutlich das eigentliche Ereignis seiner Erleuchtung statt. Er ruderte nachts auf einem kleinen Boot auf den Biwa-See, um zu meditieren. Als ihn um Mitternacht eine Krähe aus seiner Meditation weckte, erreichte Ikkyū ''satori''. Als er Kasō davon erzählte, wurde er getestet: "Du bist nun ein Arhat, aber kein Meister" - "Dann bin ich zufrieden als Arhat und muss kein Meister werden" - "Dann bist du tatsächlich ein Meister." Daraufhin schrieb Ikkyū ein Gedicht über seine Erleuchtung am See. Danach verbrachte er noch einige Jahre bei Kasō; in dieser Zeit übte er weiter Kritik an den ''gozan'' Tempeln. | |

| − | + | === Persönlichkeitswandel === | |

| − | + | Im Jahr 1427 gab es einen großen Streit zwischen Kasō und Ikkyū, der ernst genug war, dass letzterer sowohl den Tempel als auch die Stadt Katada verließ <ref>Was genau der Auslöser für diesen Disput war, steht nicht fest, jedoch gab es zwei Streitpunkte. Einerseits gab es eine bittere Feindseeligkeit zwischen Ikkyū und Yōsō, einem anderen von Kasōs Schülern. Andererseits kam Ikkyū in seinen letzten Jahren mit Kigaku Myōshū 季嶽妙周, dem damaligen Abt des Daitokuji, der für seine Trinkfeste bekannt war, in Kontakt. Von Kasō und dem Autor der Biographie wurde er nicht besonders geschätzt, doch bei der Analyse von Gedichten fand Hirano Hinweise darauf, wie Ikkyū damals bereits Ansätze für seinen typischen Stil zeigte. Womöglich führte dies die Zen Vorstellungen von Kasō und Ikkyū auseinander</ref>. Von den folgenden Jahren, 1424 bis 1432, ist wenig bekannt. 1427 hat Ikkyū ein Gespräch mit Gokomatsu führt, 1428 erschien er zu Kasōs Begräbnis. Darüber hinaus ist nicht viel bekannt - womöglich weil Bokusai, Verfasser der Biographie, nichts untugendhaftes über seinen Meister schreiben wollte. Vermutlich fand Ikkyū eine Frau und zeugte einen Sohn; jedenfalls stellen diese Jahre eine deutliche Wende in Ikkyūs Lebensstil dar und wo er vorher ein relativ gewöhnliches Mönchsdasein lebte, wurde er nun zur Persönlichkeit, als die er bis heute bekannt ist. | |

| − | + | 1432 fand er sich in der Hafenstadt Sakai ein. Dort praktizierte er Zen in Tavernen und Bordellen, predigte im neuen Umfeld seine exzentrischen Ansichten, und machte sich mit seiner Verrücktheit einen Namen <ref>Einen Vorfall gab es, bei dem Ikkyū mit einem vermeintlichen Schwert bewaffnet durch die Stadt ging und sobald er darauf angesprochen wurde eine harmlose Holzklinge enthüllte - damit bezweckte er einen Vergleich zu Priestern, die sich mehr um ihren Schein als ums Spirituelle kümmerten. Des weiteren marschierte er einmal zu Neujahr mit einem am Stab befestigten Totenkopf, und deutete mit dem Glückwunsch ''medetō'' 目出度う (wortwörtlich: Augen hervorstoßen) auf die „herausgesprungenen“ Augen des Schädels hin. Damit tätigte er mehrere Aussagen: über die Flüchtigkeit des Lebens, die Ähnlichkeit von Skeletten zu korrupten Priestern und Mönchen und schließlich eine Perspektive, dass der Tod nichts Schmerzvolles ist.</ref>. In seiner Zeit in Sakai konnte Ikkyū viele Schüler und Gönner für sich gewinnen, des weiteren beteiligte er sich damit unbewusst an der Verbreitung des Zen in niedrigere Gesellschaftsschichten, und pflegte ein gutes Verhältnis zur Händlerklasse (Sanford 1981, S. 35). | |

| − | + | In den späten 1430er Jahren verließ Ikkyū schließlich Sakai; in 1438 zog er in eine kleine Hütte in Kyoto. Zwei Jahre später bekam er das Angebot, Abt des Subtempels Nyōian 如意庵 zu werden. Dieser Einladung folgte er zwar, jedoch störte ihn erneut der politische Fokus der dortigen Mönche, sodass er den Tempel nach wenigen Tagen wieder verließ, und kritische Gedichte über diesen verfasste. Daraufhin zog er sich zum Rand eines Rotlichtbezirks zurück, bis er 1442 Kyoto verließ und sich gemeinsam mit ein paar Anhängern in einem kleinen Dorf beim Berg Yuzuriha einfand (Steiner 2014, S. 173-177). | |

| − | + | === Alter, Versöhnung mit dem Daitokuji === | |

| − | + | Ende der 1440er kehrte er zurück nach Kyoto und wanderte von Ort zu Ort, 1452 wurde ihm der Tempel Katsuroan 瞎驢庵 (Zuflucht des blinden Esels) geschenkt.. Dort beschäftigte er sich mit Kunst - vermutlich hatte er großen Einfluss auf mehrere Kunstrichtungen seiner Zeit. Seine Schüler und Gönner, die er seit seiner Zeit in Sakai für sich gewinnen konnte, erlaubten ihm finanzielle Unabhängigkeit vom Daitokuji. In dieser Zeit verfasste er auch das Jikaishū 自 戒 集 (Sammlung von Selbstmahnungen), eine Gedichtesammlung gefüllt mit vulgären Beschimpfungen über seine Gegner. | |

| − | + | Im Jahr 1456 fand er im Dorf Takigi die Ruinen des Myōshōji 妙声寺 auf, ein Tempel von Daiō Kokushi 大應國師 und der erste Ōtōkan Zen Tempel in Japan. Ikkyū sorgte für dessen Wiederaufbau <ref>Als 1467 der Daitokuji im Ōnin Krieg zerstört wurde, mussten dessen Priester zu diversen Tempeln und Unterkünften in der Provinz fliehen. Myōshōji wurde defacto zu dessen Ersatz – diese Umstände, gemeinsam mit Ikkyūs langjähriger Bekanntschaften zur Händlerklasse in Sakai, rückten ihn ins religiöse Zentrum der Gesellschaft.</ref>, und fand sich schließlich im Tempel Shūoan 酬恩庵 im selben Ort ein. Ikkyū hielt sich nun für die Wiedergeburt von Xutang Zhiyu 虚堂智愚, dem Gründer des Ōtōkan Zen (Sanford 1981, S. 60). | |

| − | + | Vor seinem Lebensende lernte er noch die blinde Sängerin Mori 森 kennen, die als Liebe seines Lebens gilt und seine Tochter auf die Welt brachte. Schließlich wurde er 1474, trotz einer Lebzeit geprägt von Meinungsverschiedenheiten, zum Abt des Daitokuji ernannt und half bei dessen Wiederaufbau, bevor er 1481 im Alter von 87 starb. | |

| − | + | == Verweise == | |

| − | + | <references /> | |

== Exzerpte == | == Exzerpte == | ||

Version vom 20. September 2017, 22:29 Uhr

| Themengruppe | Personen (Einzelpersonen, Familien, Gruppen) |

|---|---|

| Name | Ikkyū Sōjun 一休宗純 |

| Lebenszeit | geb. 1394 in Kyoto, gest. 1481 in Kyotanabe |

| Titel | Zen Meister |

| Verwandtschaft | Sohn von Gokomatsu Tennō 後小松天皇 |

Ikkyū Sōjun 一休宗純 war ein Zenmeister, der für seine exzentrische Zen Praktik bekannt wurde. Er war kritisch gegenüber und distanzierte sich von vielen Aspekten des damaligen religiösen Umfelds, in dem er politisch bedingte Korruption sah, desweiteren vollzog er seine Rituale gerne in Freudenhäusern und Tavernen.

Nach dem Bürgerkrieg baute er den Tempel Daitokuji wieder auf; zu dieser Zeit hatte er mehr als 100 Schüler. Erst in der letzten Dekade seines Lebens tauschte Ikkyū seine Strohsandalen und Schilfhut gegen die Roben eines angesehenen Abtes aus.

Ikkyū trug zum Ritual der heutigen Tee-Zeremonie bei, indem er den heute bekannten Gründer ermutigt hat. Außerdem ist er als Dichter berühmt.

Kindheit

Ikkyū war vermutlich der erste Sohn von Kaiser Gokomatsu Tennō 後小松天皇 (1377 – 1433). Seine Mutter, von der weder Identität noch Name bekannt sind, wurde noch vor Ikkyūs Geburt aus dem Palast vertrieben [1]. Es ist nicht bekannt, wo Ikkyū genau geboren wurde und seine frühen Jahre verbracht hat. Dass es sich aber bei Ikkyūs Familienhintergrund nicht nur um Hagiographie handelt, ist ziemlich sicher [2].

In 1399 wurde Ikkyū zum Zentempel Ankokuji 安国寺 in Kyoto geschickt, womöglich um ihn für das Shogunat nicht als Gefahr auftreten zu lassen. Ankokuji war ein jissetsu 十刹 im gozan 五山 System [3]. Dort lernte Ikkyū von seiner Kindheit an sowohl über Buddhismus, als auch über chinesische Klassiker, Kunst und Literatur. Schon damals machte er sich den Ruf als begabter Dichter [4].

Schon in jungen Jahren empfang Ikkyū eine starke Abneigung gegenüber dem gozan System und der damit einhergehenden Institutionalisierung des Zen. Seine rebellische Seite zeigte er zum ersten Mal im Jahr 1410: Als eines Tages der stellvertretende Abt des Tempels über seinen familiären Hintergrund prahlte, stürmte Ikkyū aus dem Raum, schrieb ein Protestgedicht und verließ schließlich den Tempel (Sanford 1981, S. 14).

Erwachsenwerden, Erleuchtung

Um den korrumpierten gozan zu entkommen, suchte Ikkyū als nächsten Lehrer den bescheidenen Mönch Ken'o Sōi 謙翁宗為 auf. Dieser lehrte den Zen der Ōtōkan 應燈關 Schule, eine Richtung die aus politischem Hintergrund dem gozan System gegenüberstand [5]. Bei diesem politisch einflusslosen Mönch blieb Ikkyū, bis dieser im Jahr 1414 starb.

Als nächstes suchte Ikkyū den Mönch Kasō Sōdon 華叟宗曇, der ebenfalls für seine Striktheit bekannt war, in seinem Tempel in der Stadt Katada auf. Als er dort ankam, wurde er schlichtweg tagelang sitzen gelassen. Danach haben Tempelgenossen Ikkyū mit Wasser beschüttet, um ihn zu verscheuchen. Als sich Ikkyū auch davon nicht abhalten ließ, wurde er endlich von Kasō als Schüler akzeptiert (Sanford 1981, S. 20). Bei Kasō lag der Fokus auf kufū sanmai 工夫三昧 [6], und sämtliche Mönche lebten ein sehr ärmliches Leben. Bei Kasō lernte Ikkyū auch seinen später verhassten Glaubensgenossen Yōsō Sōi 養叟宗頤 kennen.

In dieser Zeit erlangte Ikkyū satori 悟り, die buddhistische Erleuchtung. Dies geschah in zwei Schritten - zunächst verstand er in 1418 den kōan 公案 wumen-kuan, als er einer Ballade eines blinden Sängers zuhörte. Für diese Leistung erhielt er von Kasō den Namen Ikkyū. Im Alter von 26 fand vermutlich das eigentliche Ereignis seiner Erleuchtung statt. Er ruderte nachts auf einem kleinen Boot auf den Biwa-See, um zu meditieren. Als ihn um Mitternacht eine Krähe aus seiner Meditation weckte, erreichte Ikkyū satori. Als er Kasō davon erzählte, wurde er getestet: "Du bist nun ein Arhat, aber kein Meister" - "Dann bin ich zufrieden als Arhat und muss kein Meister werden" - "Dann bist du tatsächlich ein Meister." Daraufhin schrieb Ikkyū ein Gedicht über seine Erleuchtung am See. Danach verbrachte er noch einige Jahre bei Kasō; in dieser Zeit übte er weiter Kritik an den gozan Tempeln.

Persönlichkeitswandel

Im Jahr 1427 gab es einen großen Streit zwischen Kasō und Ikkyū, der ernst genug war, dass letzterer sowohl den Tempel als auch die Stadt Katada verließ [7]. Von den folgenden Jahren, 1424 bis 1432, ist wenig bekannt. 1427 hat Ikkyū ein Gespräch mit Gokomatsu führt, 1428 erschien er zu Kasōs Begräbnis. Darüber hinaus ist nicht viel bekannt - womöglich weil Bokusai, Verfasser der Biographie, nichts untugendhaftes über seinen Meister schreiben wollte. Vermutlich fand Ikkyū eine Frau und zeugte einen Sohn; jedenfalls stellen diese Jahre eine deutliche Wende in Ikkyūs Lebensstil dar und wo er vorher ein relativ gewöhnliches Mönchsdasein lebte, wurde er nun zur Persönlichkeit, als die er bis heute bekannt ist.

1432 fand er sich in der Hafenstadt Sakai ein. Dort praktizierte er Zen in Tavernen und Bordellen, predigte im neuen Umfeld seine exzentrischen Ansichten, und machte sich mit seiner Verrücktheit einen Namen [8]. In seiner Zeit in Sakai konnte Ikkyū viele Schüler und Gönner für sich gewinnen, des weiteren beteiligte er sich damit unbewusst an der Verbreitung des Zen in niedrigere Gesellschaftsschichten, und pflegte ein gutes Verhältnis zur Händlerklasse (Sanford 1981, S. 35).

In den späten 1430er Jahren verließ Ikkyū schließlich Sakai; in 1438 zog er in eine kleine Hütte in Kyoto. Zwei Jahre später bekam er das Angebot, Abt des Subtempels Nyōian 如意庵 zu werden. Dieser Einladung folgte er zwar, jedoch störte ihn erneut der politische Fokus der dortigen Mönche, sodass er den Tempel nach wenigen Tagen wieder verließ, und kritische Gedichte über diesen verfasste. Daraufhin zog er sich zum Rand eines Rotlichtbezirks zurück, bis er 1442 Kyoto verließ und sich gemeinsam mit ein paar Anhängern in einem kleinen Dorf beim Berg Yuzuriha einfand (Steiner 2014, S. 173-177).

Alter, Versöhnung mit dem Daitokuji

Ende der 1440er kehrte er zurück nach Kyoto und wanderte von Ort zu Ort, 1452 wurde ihm der Tempel Katsuroan 瞎驢庵 (Zuflucht des blinden Esels) geschenkt.. Dort beschäftigte er sich mit Kunst - vermutlich hatte er großen Einfluss auf mehrere Kunstrichtungen seiner Zeit. Seine Schüler und Gönner, die er seit seiner Zeit in Sakai für sich gewinnen konnte, erlaubten ihm finanzielle Unabhängigkeit vom Daitokuji. In dieser Zeit verfasste er auch das Jikaishū 自 戒 集 (Sammlung von Selbstmahnungen), eine Gedichtesammlung gefüllt mit vulgären Beschimpfungen über seine Gegner.

Im Jahr 1456 fand er im Dorf Takigi die Ruinen des Myōshōji 妙声寺 auf, ein Tempel von Daiō Kokushi 大應國師 und der erste Ōtōkan Zen Tempel in Japan. Ikkyū sorgte für dessen Wiederaufbau [9], und fand sich schließlich im Tempel Shūoan 酬恩庵 im selben Ort ein. Ikkyū hielt sich nun für die Wiedergeburt von Xutang Zhiyu 虚堂智愚, dem Gründer des Ōtōkan Zen (Sanford 1981, S. 60).

Vor seinem Lebensende lernte er noch die blinde Sängerin Mori 森 kennen, die als Liebe seines Lebens gilt und seine Tochter auf die Welt brachte. Schließlich wurde er 1474, trotz einer Lebzeit geprägt von Meinungsverschiedenheiten, zum Abt des Daitokuji ernannt und half bei dessen Wiederaufbau, bevor er 1481 im Alter von 87 starb.

Verweise

- ↑ Manche Quellen erzählen davon, dass ihr von der Mutter des jungen Kaisers ein politisches Agenda vorgeworfen wurde. So soll sie geplant haben, Gokomatsu zu ermorden, um die Kaiserkrone zurück zur südlichen Familie zu bringen. Andere Quellen vermuten, dass Ikkyūs Mutter schlichtweg von zu niedrigem Rang war, um einen legitimen Thronfolger auf die Welt zu bringen. (Covell 1980, S. 18)

- ↑ Ein Tagebucheintrag in 1494 von Sugawara Kazunaga erzählt von Ikkyū als Kaisersohn. Außerdem weist Ikkyū in Gedichten des öfteren darauf hin, insbesondere die von seiner Pilgramage zu Gokomatsus Grab.

- ↑ Das gozan System hatte in China seinen Ursprung; es wurden Berge ausgewählt auf denen die einflussreichsten Tempel standen. Unter dem Hōjō Shogunat wurde das System auch in Japan eingeführt, ursprünglich bestehend aus einer Berggruppe in Kamakura. Das Ashikaga Shogunat erweiterte die gozan um eine weitere Gruppe in Kyoto, und fügte darüber hinaus die jissetsu (zehn Tempel) und shozan 諸山 (diverse Berge) als zweitrangige und nebensächliche Tempel hinzu. Die gozan (inklusive jissetsu und shozan) standen in enger Verbindung mit dem Shogunat, was eine deutliche Institutionalisierung vom Zen verursachte. Dadurch rückte die Religion selbst in den Hintergrund und man beschäftigte sich in Tempeln oft mit weltlichen Belangen

- ↑ Das erste ihm angerechnete Gedicht stammt aus dem Jahr 1406, wo er dreizehn Jahre alt war, und lässt eine gewisse Einsamkeit in ihm vermuten. Als Motiv seiner Gedichte finden sich bis in sein Erwachsenenalter viele Hinweise auf seine Mutter, ihr Schicksal scheint an Ikkyū also nicht spurlos vorbeigegangen zu sein (Steiner 2014, S. 51).

- ↑ Ōtōkan gilt als die Zen Schule der Tempel Daitokuji und Myōshinji. Der Bau von diesen wurde 1326 bzw. 1335 vom Kaiserhaus finanziert, das gozan System hingegen wurde vom Shogunat eingeführt und betreut. Als Godaigo 1333 den Daitokuji zum höchstrangigen gozan Tempel ernannte, rückte er das Shogunat in den Hintergrund – als dann das Shogunat zurück an die Macht kam, wurde Daitokuji zum jissetsu zurückversetzt, und gemeinsam mit dem Myōshinji noch für längere Zeit eher stiefmütterlich behandelt.

- ↑ eine religiöse Praxis, in der monotone Tätigkeiten, etwa Handwerk und körperliche Arbeit, das Konzentrieren auf den Zen durch Meditation ermöglichen

- ↑ Was genau der Auslöser für diesen Disput war, steht nicht fest, jedoch gab es zwei Streitpunkte. Einerseits gab es eine bittere Feindseeligkeit zwischen Ikkyū und Yōsō, einem anderen von Kasōs Schülern. Andererseits kam Ikkyū in seinen letzten Jahren mit Kigaku Myōshū 季嶽妙周, dem damaligen Abt des Daitokuji, der für seine Trinkfeste bekannt war, in Kontakt. Von Kasō und dem Autor der Biographie wurde er nicht besonders geschätzt, doch bei der Analyse von Gedichten fand Hirano Hinweise darauf, wie Ikkyū damals bereits Ansätze für seinen typischen Stil zeigte. Womöglich führte dies die Zen Vorstellungen von Kasō und Ikkyū auseinander

- ↑ Einen Vorfall gab es, bei dem Ikkyū mit einem vermeintlichen Schwert bewaffnet durch die Stadt ging und sobald er darauf angesprochen wurde eine harmlose Holzklinge enthüllte - damit bezweckte er einen Vergleich zu Priestern, die sich mehr um ihren Schein als ums Spirituelle kümmerten. Des weiteren marschierte er einmal zu Neujahr mit einem am Stab befestigten Totenkopf, und deutete mit dem Glückwunsch medetō 目出度う (wortwörtlich: Augen hervorstoßen) auf die „herausgesprungenen“ Augen des Schädels hin. Damit tätigte er mehrere Aussagen: über die Flüchtigkeit des Lebens, die Ähnlichkeit von Skeletten zu korrupten Priestern und Mönchen und schließlich eine Perspektive, dass der Tod nichts Schmerzvolles ist.

- ↑ Als 1467 der Daitokuji im Ōnin Krieg zerstört wurde, mussten dessen Priester zu diversen Tempeln und Unterkünften in der Provinz fliehen. Myōshōji wurde defacto zu dessen Ersatz – diese Umstände, gemeinsam mit Ikkyūs langjähriger Bekanntschaften zur Händlerklasse in Sakai, rückten ihn ins religiöse Zentrum der Gesellschaft.

Exzerpte

Literatur

- James H. Sanford 1981Zen-man Ikkyū. Virginia: Scholars Press 1981.

- Jon Carter Covell 1980Unraveling zen's red thread: Ikkyū's controversial way. Elizabeth, New Jersey: Hollym International 1980.

- Evgeny Steiner 2014Zen-Life: Ikkyū and beyond. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2014.

- Sonja Arntzen 1974Ikkyū Sōjun : A zen monk and his poetry. Bellingham: Western Washington State College 1974.

- Sonja Arntzen 1986Ikkyū and the crazy cloud anthology: A zen poet of medieval Japan. University of Tokyo Press 1986.

- Stephen Berg 1989Crow with no mouth: Ikkyū, 15th century zen master. US: Copper Canyon Press 1989.

- John Stevens 1995Wild Ways: Zen poems of Ikkyū. Shambhala 1995.

- Sarah Messer, Kidder Smith 2015Having once paused: Poems of Zen master Ikkyū. US: University of Michigan Press 2015.

- James H. Sanford 1980„Mandalas of the heart. Two prose works by Ikkyū Sōjun.“ Monumenta Nipponica 35/3 (1980), S. 273-298.

- Peipei Qiu 2001„Aesthetic of Unconventionality: Fūryū in Ikkyū's Poetry.“ Japanese Language and Literature 25/2 (2001), S. 135-156.

- Donald Keene 1966„The Portrait of Ikkyū.“ Archives of Asian Art 20 (1966), S. 54-65.

- Thomas Hoover 1980The Zen experience. New York: The New American Library 1980.