Götter besiegen die Krankheiten (Holzschnitt): Unterschied zwischen den Versionen

Pib (Diskussion | Beiträge) |

K (Textersetzung - „<!--Vorlage:P21 gelöscht-->[\s]*“ durch „“) |

||

| (90 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

| − | + | {{objekt | |

| − | + | |name= ''Shoshin no kago ni yorite ryōyaku akubyō o taiji su | |

| − | == | + | |name_kanji= 諸神の加護によりて良薬悪病を退治す |

| − | ( | + | |name_ü= Götter besiegen die Krankheiten |

| + | |sonstige_namen= <!-- Romaji Kanji --> | ||

| + | |typus= Bild | ||

| + | |funktion= <!-- --> | ||

| + | |entstehungszeit = 1858 | ||

| + | |bemerkung= Utagawa Yoshikazu 歌川芳員 (Künstler) | ||

| + | |bild=Seuchengoetter.jpg | ||

| + | |bild_t=Seuchengötter | ||

| + | | kontext= [[Kamigraphie:Wintersemester 2011]] | ||

| + | }} | ||

| + | Das hier behandelte Bild zeigt Krankheiten, Medikamente und Götter. Es stammt aus einer Zeit, in der westliche Mächte immer mehr Einfluss auf das Geschehen in Japan nahmen und sowohl mit Krankheiten als auch mit ihrer Heilung in Verbindung gebracht wurden. Das Bild spiegelt diesen Einfluss auf interessante Weise wider. | ||

| − | - | + | Dem Zensurstempel 午八 ist zu entnehmen, dass das Bild im „achten Monat eines Pferde-Jahres“ entstand, aller Wahrscheinlichkeit nach 1858. |

| − | + | Der Künstler Utagawa Yoshikazu 歌川芳員 (aktiv 1850–1870), war ein Schüler des berühmten Kuniyoshi und ist vergleichsweise unbekannt, tat sich in der frühen Meiji-Zeit aber durch sogenannte ''Yokohama-e'' 横浜絵, Darstellungen der in Yokohama ansässigen Ausländer, hervor. | |

| − | + | ==Bildinhalt== | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | ''' | + | Das Bild besteht aus zwei vertikalen Einzelblättern, ist aber inhaltlich horizontal geteilt, wobei der obere Teil ''[[kami]]'' 神, die Sonne über Japan und den Titel wiedergibt, während unten, im Vordergrund die Vernichtung von „Krankheiten“ durch „Arzneien“ zu sehen ist. |

| − | |||

| − | + | === Titel === | |

| + | Der Titel „Mit dem Schutz der Götter besiegen gute Arzneien böse Krankheiten“ | ||

| + | (''Shoshin no kago ni yorite ryōyaku akubyō o taiji su'' 諸神の加護によりて良薬悪病を退治す), ist mit ''furigana'' versehen auf einer gezeichneten Schriftrolle links oben in das Bild eingeschrieben. Das Wort ''kago'' 加護 impliziert religiösen Schutz, der sowohl von einheimischen ''[[kami]]'' als auch von buddhistischen Wesenheiten ausgehen kann. | ||

| − | + | ===Gottheiten=== | |

| − | + | Im Hintergrund sieht man Gottheiten, die die Arzneien bei ihrem Kampf unterstützen oder im Stil von Heerführern anleiten. Die Gruppe besteht von links nach rechts aus: | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | *[[Gozu Tennō]] 牛頭天皇 (sic!) | |

| + | * Kanda Daimyōjin 神田大明神 (der „Hausgott“ von Edo) | ||

| + | * Hikawa Daimyōjin 氷川大明神 | ||

| + | * Sannō Daigongen 山王大権現 (Schutzgott des Tendai Buddhismus) | ||

| + | * Konpira Daigongen 金毘羅大権現<ref>Der Name geht auf die indischen Gottheit Kumbhīra zurück. In Japan entwickelten sich verschiedene Formen des Kultes, darunter der Glaube, dass Konpira vor Krankheiten schützte.</ref> | ||

| + | * [[Amaterasu]], hier Tenshō Kōtai Jingū Oharai 天照皇大神宮御祓. | ||

| + | * [[Hachiman]] (hier Shōhachimangū 正八幡宮) | ||

| + | * Suitengū 水天宮, ein populärer Schrein in Edo | ||

| + | * [[Inari]] (Inari Daimyōjin 稲荷大明神) | ||

| + | {{abb | ||

| + | | bild= <!-- z.B. kami.jpg -->Susanoo und Krankeiten.jpg | ||

| + | | text= <!-- Kurzbeschreibung -->Gozu Tennō/Susanoo als Herr über die Krankheiten (1860) | ||

| + | | pos = rechts <!-- oder links oder zentriert --> | ||

| + | | w= | ||

| + | | crop_top= <!--Bild oben beschneiden--> | ||

| + | | crop_bottom= | ||

| + | | ref= <!-- 0, wenn keine Anm. erwünscht --> | ||

| + | }} | ||

| − | + | Der „Anführer“ Gozu wird vor allem im [[Gion Matsuri|祇園神社]] in Kyōto, aber auch in zahlreichen Zweigschreinen verehrt und galt allgemein als Befehlshaber der Seuchengöttern ''[[ekijin]]'' 疫神. Als solcher vermochte er natürlich auch Seuchen fernzuhalten. Während der Kult selbst starke buddhistische Züge trägt, wurde Gion auch mit der mythologischen Gottheit [[Susanoo]] 建速須佐之男 assoziiert. Die ikonographische Ausgestaltung spricht dafür, dass der Künstler vom aufkommenden Nativismus (''kokugaku'' 国学) geprägte Vorstellungen der ''kami'' hatte und die damals noch gängige Ikonographie von Gozu als (buddhistischer) Dämon bewusst ausklammerte. Auch die Schreibung des Namens Gozu mit den Zeichen für den Kaiser, 天皇, statt für einen buddhistischen „Himmelskönig“, 天王, mag einem Versuch geschuldet sein, die Gottheit von buddhistischen Assoziationen zu befreien, selbst wenn dies von einem streng monarchistischen Gesichtspunkt aus als Majestätsbeleidigung angesehen werden könnte.<ref>In der Meiji-Zeit wurden alle buddhistischen Elemente radikal aus dem Gion-Schrein verbannt. Der Schrein selbst erhielt den Namen Yasaka und seine Hauptgottheit war von nun an Susanoo. Lediglich das Gion Matsuri erinnert heute noch an ältere Traditionen.</ref> | |

| − | |||

| + | Besonders erstaunlich ist, dass die kaiserliche Ahnengottheit Amaterasu als Talisman (''ofuda'' お札) mit dem Zusatz ''o-harai'' お祓い (eine shintōistische Reinigungszeremonie) auftritt. Möglicherweise aus Pietät, vielleicht aber auch aus Unsicherheit hinsichtlich der ikonographischen Vorbilder,<ref>Zu dieser Zeit existierten sowohl männliche als auch weibliche Repräsentationen von [[Amaterasu]] , ein Name, der zumeist noch Tenjō gelesen wurde.</ref> wurde Amaterasu also nicht figürlich dargestellt, auf ihren Schutz wollte der Künstler aber nicht ganz verzichten. | ||

| − | -- | + | ===Krankheiten und Arzneien=== |

| + | {{abb | ||

| + | | bild= <!-- z.B. kami.jpg -->Hashika taiji.jpg | ||

| + | | text= <!-- Kurzbeschreibung -->Kampf gegen einen Masern-Gott mit dem Aussehen eines Masern-Kranken, 1862 | ||

| + | | pos = rechts <!-- oder links oder zentriert --> | ||

| + | | w= | ||

| + | | crop_top= <!--Bild oben beschneiden--> | ||

| + | | crop_bottom= | ||

| + | | ref= <!-- 0, wenn keine Anm. erwünscht --> | ||

| + | }} | ||

| − | + | Die Krankheiten haben das Aussehen der von ihnen befallenen Kranken. Dies impliziert eine sehr ambivalente Botschaft hinsichtlich des Umgangs mit Patienten, doch ist diese Form der Darstellung auf vielen allegorischen Bildern von Krankheiten, auch im europäischen Kontext, festzustellen. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | Eine der Krankheiten, die gerade von eine Lanze durchbohrt wird, ist ''kakuran'' 撹乱, eine Durchfallerkrankung ähnlich der Cholera. | ||

| + | Unter den anderen Krankheiten lässt sich Wassersucht 水腫 oder die Ascaris-Pneumonie (Löffler-Syndrom, durch Spulwürmer ausgelöst) erkennen. | ||

| − | + | Die kämpfenden „Helden“ sind als Samurai in japanischer Kriegskleidung gestaltet, allerdings sind sie gesichtslos. Dass es sich um Arzneien handelt, ist den eingeschriebenen Namen auf ihren Köpfen (teilweise in Katakana, der Schrift für Fremdwörter) zu entnehmen. | |

| + | Auf einem steht z.B. ''semen'' セメン, kurz für ''semen cinae'' (Cinasamen, Artemisia cina oder Wurmsamen<ref>„[http://de.wikipedia.org/wiki/Wurmsamen Wurmsamen]“, ''Wikipedia[de]'' (Stand: 2021/08/16)</ref> eine Pflanze die Santonin enthält, aus dem man ein Medikament gegen Spulwürmer herstellen kann. Weitere Arzneien sind der chinesische Arzneirhabarber 大黄<ref> „[http://en.wikipedia.org/wiki/Rheum_officinale Rheum officinale]“, ''Wikipedia[en]'' (Stand: 2021/08/16) </ref> und Weinstein 吐酒石<ref> „[http://de.wikipedia.org/wiki/Weinstein Weinstein]“, ''Wikipedia[de]'' (Stand: 2021/08/16)</ref>, welcher als Verdauungshilfe verwendet wurde. | ||

| − | + | Etwas rätselhaft ist der Name ''hofuman'' フフマン auf dem Kopf des Lanzenkämpfers. Manche Quellen nehmen an, dies könnte sich auf den Militärarzt Theodor Eduard Hoffmann (1837–1894) beziehen, der zwischen 1871 und 75 in Japan weilte und hier am Aufbau einer Medizin nach westlichem Muster beteiligt war,<ref>Z.B. eine Ausstellung des Pharmazeutischen Museums Naitō in Gifu: „[http://www.eisai.co.jp/museum/information/event/exhibition/muse46.html 病まざるものなし~日本人を苦しめた感染症・病気 そして医家~]“, ''Kusuri no Hakubutsukan'' くすりの博物館 (Stand: 2021/08/16); zu Hoffmann s. „[http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Eduard_Hoffmann Theodor Hoffmann (Mediziner)]“, ''Wikipedia[de]'' (Stand: 2021/08/16) </ref> doch das Bild stammt (wie angemerkt) sicher aus 1858. Es ist daher anzunehmen, dass damit „Hoffmannstropfen“ (auch ''Liquor anodynus'') gemeint sind, die auf den Hallenser Professor Friedrich Hoffmann (1660–1742) zurück gehen.<ref>Herzlichen Dank an Prof. Emer. Wolfgang Michel für diesen Hinweis. S.a. Rotermund 1991, S. 99. </ref> | |

| − | |||

| − | + | == Interpretation == | |

| + | {{abb | ||

| + | | bild= <!-- z.B. kami.jpg -->Hashika yojogusa.jpg| | ||

| + | | text= <!-- Kurzbeschreibung -->Masern-Medikamente, 1862 | ||

| + | | pos = rechts <!-- oder links oder zentriert --> | ||

| + | | w= | ||

| + | | crop_top= <!--Bild oben beschneiden--> | ||

| + | | crop_bottom= | ||

| + | | ref= <!-- 0, wenn keine Anm. erwünscht --> | ||

| + | }} | ||

| + | Das Bild könnte von Ärzten oder Apothekern in Auftrag gegeben worden sein, derartige Formen der Werbung waren im Genre der ''ukiyoe'' durchaus üblich. Es liegt überdies nahe, einen Zusammenhang mit der zweiten Cholera-Epidemie Japans herzustellen, da diese im achten Monat 1858 — also im gleichen Monat wie die Datierung auf dem Zensurstempel des Bildes — in Nagasaki ihren Anfang nahm. Doch war die Cholera damals in Japan bereits unter dem Namen ''korori'' etabliert.<ref>Die erste Epidemie brach in Japan 1822 aus und wurde in Abwandlung des ursprünglich indischen Namens mit einem Wort bezeichnet, das auch die Nebenbedeutung „[tod] umfallen“ mitträgt. Es existierten sehr unterschiedliche Verschriftlichungen (古呂利, 頃痢, 虎烈刺, 虎狼痢), bis hin zu 虎狼狸, (Tiger, Wolf, Tanuki), da manche diese Tiere für die Seuche verantwortlich machten.</ref> Dieser Name findet sich jedoch nicht auf dem Bild. Außerdem ist die dargestellte Durchfall-Krankheit nur eine unter vielen, vergleichsweise harmlosen. Es geht also eher um eine zunächst unspezifische Ansammlung von Krankheiten (insgesamt 11), die von einer ebenso unbestimmten Anzahl von Arzneien (9) mit Hilfe von wiederum scheinbar zufällig ausgewählten Gottheiten (9) bekämpft werden. | ||

| − | ---- | + | Im Zentrum des Bildes stehen eindeutig die Arzneien, die von Kenntnissen der westlichen Medizin (damals Teil der „Holland-Wissenschaft“, ''rangaku'' 蘭学) mit geprägt sind. |

| + | Diese Synthese wird durch die wichtigsten Gestalten des Shintō-Pantheons (inklusive einiger eher nur für Edo wichtiger Götter) unterstützt. Was fehlt, sind buddhistische Gestalten. Diese Trennung ist natürlich nicht so eindeutig, wie sie ein Gelehrter der Kokugaku vorgenommen hätte, da dieser Figuren wie Gozu oder Sannō wohl gar nicht erwähnt hätte, die Ikonographie ist jedoch bewusst nicht-buddhistisch und der Verzicht auf jeden expliziten buddhistischen Beistand systematisch. Das Bild scheint demnach die Ideologie der Meiji-Zeit vorwegzunehmen, in der westliches Wissen und die Rückbesinnung auf den „Shintō des Altertums“ zur Stärkung des Tennōtums miteinander kombiniert werden sollten, während der Buddhismus mit dem alten Regime der Tokugawa assoziiert und kurzfristig sogar politisch verfolgt wurde. Der Auftrag, ein Bild zum Thema „Krankheit“ zu gestalten, mag dem Künstler den Vorwand geliefert haben, derartige Inhalte an der Zensur vorbei bereits im Jahr 1858 zu vermitteln. | ||

| − | + | {{verweise | |

| − | + | | themen= <!-- Liste interner Links mit verwandten Themen --> | |

| − | :-- | + | * [[Seuchengötter]] |

| + | * [[Bingo fudoki]] | ||

| + | * [[Goryō]] | ||

| + | | literatur= <!-- verwendete Literatur --> | ||

| + | * {{Literatur: Rotermund 1991}} | ||

| + | | links= <!-- Liste externer Links --> | ||

| + | *{{Link:UCSF_japanese_prints}} | ||

| + | * „[http://www.eisai.co.jp/museum/history/0700/sub0100.html Ekibyō e no osore 疫病への恐れ]“, ''Kusuri no Hakubutsukan'' くすりの博物館 | ||

| + | * {{link: Encyclopedia of Shinto}} | ||

| + | * {{link: Wikipedia(de)}} | ||

| + | * {{link: Wikipedia(en)}} | ||

| + | | update= 2021/08/16<!-- Datum der Linkliste --> | ||

| + | | ref= 1 <!-- oder 1, wenn <ref> verwendet wird --> | ||

| + | | abb= 1 <!-- oder 1, wenn {{abb}} verwendet wird --> | ||

| + | }} | ||

Aktuelle Version vom 18. Oktober 2021, 15:22 Uhr

| Themengruppe | Objekte (Gegenstände, Skulpturen, Bilder) |

|---|---|

| Name | Shoshin no kago ni yorite ryōyaku akubyō o taiji su 諸神の加護によりて良薬悪病を退治す („Götter besiegen die Krankheiten“) |

| Typus | Bild |

| Entstehungszeit | 1858 |

| Bemerkung | Utagawa Yoshikazu 歌川芳員 (Künstler) |

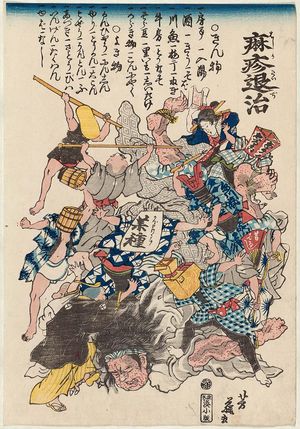

Das hier behandelte Bild zeigt Krankheiten, Medikamente und Götter. Es stammt aus einer Zeit, in der westliche Mächte immer mehr Einfluss auf das Geschehen in Japan nahmen und sowohl mit Krankheiten als auch mit ihrer Heilung in Verbindung gebracht wurden. Das Bild spiegelt diesen Einfluss auf interessante Weise wider.

Dem Zensurstempel 午八 ist zu entnehmen, dass das Bild im „achten Monat eines Pferde-Jahres“ entstand, aller Wahrscheinlichkeit nach 1858.

Der Künstler Utagawa Yoshikazu 歌川芳員 (aktiv 1850–1870), war ein Schüler des berühmten Kuniyoshi und ist vergleichsweise unbekannt, tat sich in der frühen Meiji-Zeit aber durch sogenannte Yokohama-e 横浜絵, Darstellungen der in Yokohama ansässigen Ausländer, hervor.

Bildinhalt

Das Bild besteht aus zwei vertikalen Einzelblättern, ist aber inhaltlich horizontal geteilt, wobei der obere Teil kami 神, die Sonne über Japan und den Titel wiedergibt, während unten, im Vordergrund die Vernichtung von „Krankheiten“ durch „Arzneien“ zu sehen ist.

Titel

Der Titel „Mit dem Schutz der Götter besiegen gute Arzneien böse Krankheiten“ (Shoshin no kago ni yorite ryōyaku akubyō o taiji su 諸神の加護によりて良薬悪病を退治す), ist mit furigana versehen auf einer gezeichneten Schriftrolle links oben in das Bild eingeschrieben. Das Wort kago 加護 impliziert religiösen Schutz, der sowohl von einheimischen kami als auch von buddhistischen Wesenheiten ausgehen kann.

Gottheiten

Im Hintergrund sieht man Gottheiten, die die Arzneien bei ihrem Kampf unterstützen oder im Stil von Heerführern anleiten. Die Gruppe besteht von links nach rechts aus:

- Gozu Tennō 牛頭天皇 (sic!)

- Kanda Daimyōjin 神田大明神 (der „Hausgott“ von Edo)

- Hikawa Daimyōjin 氷川大明神

- Sannō Daigongen 山王大権現 (Schutzgott des Tendai Buddhismus)

- Konpira Daigongen 金毘羅大権現[1]

- Amaterasu, hier Tenshō Kōtai Jingū Oharai 天照皇大神宮御祓.

- Hachiman (hier Shōhachimangū 正八幡宮)

- Suitengū 水天宮, ein populärer Schrein in Edo

- Inari (Inari Daimyōjin 稲荷大明神)

Der „Anführer“ Gozu wird vor allem im 祇園神社 in Kyōto, aber auch in zahlreichen Zweigschreinen verehrt und galt allgemein als Befehlshaber der Seuchengöttern ekijin 疫神. Als solcher vermochte er natürlich auch Seuchen fernzuhalten. Während der Kult selbst starke buddhistische Züge trägt, wurde Gion auch mit der mythologischen Gottheit Susanoo 建速須佐之男 assoziiert. Die ikonographische Ausgestaltung spricht dafür, dass der Künstler vom aufkommenden Nativismus (kokugaku 国学) geprägte Vorstellungen der kami hatte und die damals noch gängige Ikonographie von Gozu als (buddhistischer) Dämon bewusst ausklammerte. Auch die Schreibung des Namens Gozu mit den Zeichen für den Kaiser, 天皇, statt für einen buddhistischen „Himmelskönig“, 天王, mag einem Versuch geschuldet sein, die Gottheit von buddhistischen Assoziationen zu befreien, selbst wenn dies von einem streng monarchistischen Gesichtspunkt aus als Majestätsbeleidigung angesehen werden könnte.[2]

Besonders erstaunlich ist, dass die kaiserliche Ahnengottheit Amaterasu als Talisman (ofuda お札) mit dem Zusatz o-harai お祓い (eine shintōistische Reinigungszeremonie) auftritt. Möglicherweise aus Pietät, vielleicht aber auch aus Unsicherheit hinsichtlich der ikonographischen Vorbilder,[3] wurde Amaterasu also nicht figürlich dargestellt, auf ihren Schutz wollte der Künstler aber nicht ganz verzichten.

Krankheiten und Arzneien

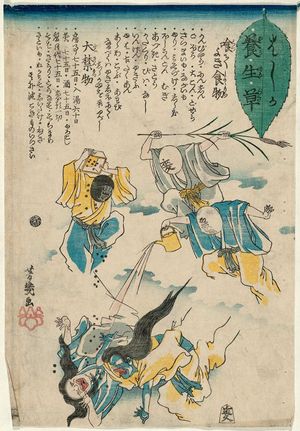

Die Krankheiten haben das Aussehen der von ihnen befallenen Kranken. Dies impliziert eine sehr ambivalente Botschaft hinsichtlich des Umgangs mit Patienten, doch ist diese Form der Darstellung auf vielen allegorischen Bildern von Krankheiten, auch im europäischen Kontext, festzustellen.

Eine der Krankheiten, die gerade von eine Lanze durchbohrt wird, ist kakuran 撹乱, eine Durchfallerkrankung ähnlich der Cholera. Unter den anderen Krankheiten lässt sich Wassersucht 水腫 oder die Ascaris-Pneumonie (Löffler-Syndrom, durch Spulwürmer ausgelöst) erkennen.

Die kämpfenden „Helden“ sind als Samurai in japanischer Kriegskleidung gestaltet, allerdings sind sie gesichtslos. Dass es sich um Arzneien handelt, ist den eingeschriebenen Namen auf ihren Köpfen (teilweise in Katakana, der Schrift für Fremdwörter) zu entnehmen. Auf einem steht z.B. semen セメン, kurz für semen cinae (Cinasamen, Artemisia cina oder Wurmsamen[4] eine Pflanze die Santonin enthält, aus dem man ein Medikament gegen Spulwürmer herstellen kann. Weitere Arzneien sind der chinesische Arzneirhabarber 大黄[5] und Weinstein 吐酒石[6], welcher als Verdauungshilfe verwendet wurde.

Etwas rätselhaft ist der Name hofuman フフマン auf dem Kopf des Lanzenkämpfers. Manche Quellen nehmen an, dies könnte sich auf den Militärarzt Theodor Eduard Hoffmann (1837–1894) beziehen, der zwischen 1871 und 75 in Japan weilte und hier am Aufbau einer Medizin nach westlichem Muster beteiligt war,[7] doch das Bild stammt (wie angemerkt) sicher aus 1858. Es ist daher anzunehmen, dass damit „Hoffmannstropfen“ (auch Liquor anodynus) gemeint sind, die auf den Hallenser Professor Friedrich Hoffmann (1660–1742) zurück gehen.[8]

Interpretation

Das Bild könnte von Ärzten oder Apothekern in Auftrag gegeben worden sein, derartige Formen der Werbung waren im Genre der ukiyoe durchaus üblich. Es liegt überdies nahe, einen Zusammenhang mit der zweiten Cholera-Epidemie Japans herzustellen, da diese im achten Monat 1858 — also im gleichen Monat wie die Datierung auf dem Zensurstempel des Bildes — in Nagasaki ihren Anfang nahm. Doch war die Cholera damals in Japan bereits unter dem Namen korori etabliert.[9] Dieser Name findet sich jedoch nicht auf dem Bild. Außerdem ist die dargestellte Durchfall-Krankheit nur eine unter vielen, vergleichsweise harmlosen. Es geht also eher um eine zunächst unspezifische Ansammlung von Krankheiten (insgesamt 11), die von einer ebenso unbestimmten Anzahl von Arzneien (9) mit Hilfe von wiederum scheinbar zufällig ausgewählten Gottheiten (9) bekämpft werden.

Im Zentrum des Bildes stehen eindeutig die Arzneien, die von Kenntnissen der westlichen Medizin (damals Teil der „Holland-Wissenschaft“, rangaku 蘭学) mit geprägt sind. Diese Synthese wird durch die wichtigsten Gestalten des Shintō-Pantheons (inklusive einiger eher nur für Edo wichtiger Götter) unterstützt. Was fehlt, sind buddhistische Gestalten. Diese Trennung ist natürlich nicht so eindeutig, wie sie ein Gelehrter der Kokugaku vorgenommen hätte, da dieser Figuren wie Gozu oder Sannō wohl gar nicht erwähnt hätte, die Ikonographie ist jedoch bewusst nicht-buddhistisch und der Verzicht auf jeden expliziten buddhistischen Beistand systematisch. Das Bild scheint demnach die Ideologie der Meiji-Zeit vorwegzunehmen, in der westliches Wissen und die Rückbesinnung auf den „Shintō des Altertums“ zur Stärkung des Tennōtums miteinander kombiniert werden sollten, während der Buddhismus mit dem alten Regime der Tokugawa assoziiert und kurzfristig sogar politisch verfolgt wurde. Der Auftrag, ein Bild zum Thema „Krankheit“ zu gestalten, mag dem Künstler den Vorwand geliefert haben, derartige Inhalte an der Zensur vorbei bereits im Jahr 1858 zu vermitteln.

Verweise

Verwandte Themen

Literatur

- Hartmut Rotermund 1991Hôsôgami Ou La Petite Vérole Aisément: Matériaux Pour L'étude Des épidémies Dans Le Japon Des XVIIIe, XIXe Siècles. Paris: Maisonneuve & Larose 1991.

Internetquellen

- UCSF Library’s collection of Japanese woodblock prints (Akademische HP/ Bildarchiv, University of California, San Francisco).

- „Ekibyō e no osore 疫病への恐れ“, Kusuri no Hakubutsukan くすりの博物館

- Encyclopedia of Shinto (Akademische HP/ Online-Enzyklopädie, Kokugakuin University, Tokyo).

- Wikipedia – Die freie Enzyklopädie (Wikimedia Foundation, seit 2001).

- Wikipedia, the free encyclopedia (Wikimedia Foundation, seit 2001).

Fußnoten

- ↑ Der Name geht auf die indischen Gottheit Kumbhīra zurück. In Japan entwickelten sich verschiedene Formen des Kultes, darunter der Glaube, dass Konpira vor Krankheiten schützte.

- ↑ In der Meiji-Zeit wurden alle buddhistischen Elemente radikal aus dem Gion-Schrein verbannt. Der Schrein selbst erhielt den Namen Yasaka und seine Hauptgottheit war von nun an Susanoo. Lediglich das Gion Matsuri erinnert heute noch an ältere Traditionen.

- ↑ Zu dieser Zeit existierten sowohl männliche als auch weibliche Repräsentationen von Amaterasu , ein Name, der zumeist noch Tenjō gelesen wurde.

- ↑ „Wurmsamen“, Wikipedia[de] (Stand: 2021/08/16)

- ↑ „Rheum officinale“, Wikipedia[en] (Stand: 2021/08/16)

- ↑ „Weinstein“, Wikipedia[de] (Stand: 2021/08/16)

- ↑ Z.B. eine Ausstellung des Pharmazeutischen Museums Naitō in Gifu: „病まざるものなし~日本人を苦しめた感染症・病気 そして医家~“, Kusuri no Hakubutsukan くすりの博物館 (Stand: 2021/08/16); zu Hoffmann s. „Theodor Hoffmann (Mediziner)“, Wikipedia[de] (Stand: 2021/08/16)

- ↑ Herzlichen Dank an Prof. Emer. Wolfgang Michel für diesen Hinweis. S.a. Rotermund 1991, S. 99.

- ↑ Die erste Epidemie brach in Japan 1822 aus und wurde in Abwandlung des ursprünglich indischen Namens mit einem Wort bezeichnet, das auch die Nebenbedeutung „[tod] umfallen“ mitträgt. Es existierten sehr unterschiedliche Verschriftlichungen (古呂利, 頃痢, 虎烈刺, 虎狼痢), bis hin zu 虎狼狸, (Tiger, Wolf, Tanuki), da manche diese Tiere für die Seuche verantwortlich machten.

Bilder

Quellen und Erläuterungen zu den Bildern auf dieser Seite:

- ↑ Götter besiegen die Krankheiten Blockdruck (Papier, Farbe) von Ichijusai Yoshikazu. 1858; ōban-Dyptichon (2 x ca. 35x25 cm)

Bild © Privatsammlung Michael O'ClairDie Bildinschrift lautet: „Unter dem Schutz der verschiedenen Kami besiegen gute Medikamente die bösen Kranheiten.“ (S.a. Kusuri no Hakubutsukan; University of California, San Francisco) - ↑ Susanoo schließt einen Pakt mit den Krankheiten Gemälde, ema (Holz, Farbe, Blattgold) von Katsushika Hokusai, bemalt von Soga. 1860; Ushijima Schrein, Mukōjima, Tokyo; 21,5 x 27,5 cm

Bild © The British Museum. (Letzter Zugriff: 2012/10/13)VotivbildDas Bild trägt eine Inschrift, der zufolge es sich um eine verkleinerte Kopie eines ema von Katsushika Hokusai aus dem Jahr 1845 handelt. Der Ushijima Schrein war Ende der Edo-Zeit besonders wegen Bitten um Gesundheit populär. Dargestellt ist eine Gottheit (wahrscheinlich Susanoo oder Gozu Tennō), der mit verschiedenen Monstern, die jeweils eine Krankheit darstellen, einen Pakt schließt (der sie zwingen soll, sich still zu verhalten). Eines der Monster „unterschreibt“ mit einem Handabdruck. Diese Motiv findet sich auch auf zahlreichen anderen Darstellungen von Krankheiten. S.a. Beschreibung des British Museum.

- ↑ Bekämpfung der Masern (Hashika taiji 痳疹退治) Blockdruck, hashika-e (Papier, Farbe) von Utagawa Yoshifuji (1828-1887). 1862

Bild © Museum of Fine Arts, Boston. (Letzter Zugriff: 2012/10/26)Die Masern sind hier in Gestalt des legendären Bösewichts Shuten Dōji dargestellt. - ↑ Kräuter gegen Masern (Hashika yōjōgusa はしか養生草) Blockdruck, hashika-e (Papier, Farbe) von Utagawa Yoshiiku (1833–1904). 1862

Bild © Museum of Fine Arts, Boston. (Letzter Zugriff: 2012/10/26)

William Sturgis Bigelow Collection