Bauten/Bekannte Schreine/Inari: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{styles|sidepage}} | {{styles|sidepage}} | ||

=Fushimi Inari Taisha <span class="bottom">Der Schrein der hunderttausend ''torii''</span>= | =Fushimi Inari Taisha <span class="bottom">Der Schrein der hunderttausend ''torii''</span>= | ||

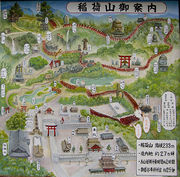

| − | Der {{glossar:fushimiinaritaisha|Inari Schrein von Fushimi}} im Süden Kyotos bietet mit seinen tausenden {{glossar: torii}}, die oft zu rot | + | Der {{glossar:fushimiinaritaisha|Inari Schrein von Fushimi}} im Süden Kyotos bietet mit seinen tausenden {{glossar: torii}}, die oft zu rot leuch·tenden Gängen verbunden sind, die lohnendsten Foto·motive in der an an Sehens·würdig·keiten keines·wegs armen ehe·mali·gen Haupt·stadt. Die entlang der Wege aufge·stellten ''torii'' sind Opfer·gaben von Gläubigen, die sich von der Gott·heit Inari einen beson·deren Dienst (meist geschäft·lichen Erfolg) erhoffen. Die meisten sind von Firmen gespendet. |

<div class="largebox"> | <div class="largebox"> | ||

{{Galerie2|span=6| | {{Galerie2|span=6| | ||

| Zeile 25: | Zeile 25: | ||

}} | }} | ||

</div> | </div> | ||

| − | Wie in anderen ähnlichen Fällen auch, wachsen die einzelnen Spenden zu einem | + | Wie in anderen ähnlichen Fällen auch, wachsen die einzelnen Spenden zu einem Gesamt·kunst·werk zusammen. (S. z.B. die [[Bauten:Bekannte Schreine/Kasuga|Laternen des Kasuga Schreins]].) Neben den ''torii'' bietet der Fushimi Schrein auch eine Menge pitoresker [[Mythen:Füchse/Inari_Kitsune|Fuchs·wäch·ter]], die für alle Inari Schreine kenn·zeichnend sind. Ausgang·spunkt für diese Spenden·flut scheinen aber die {{glossar:otsuka}} gewesen zu sein, indivi·duelle Stein·altäre, die sich auch heute noch in großer Zahl über den Berg verstreut finden. |

==O-tsuka== | ==O-tsuka== | ||

| − | ''O-tsuka'' (wtl. „Hügel“) haben eine gewisse | + | ''O-tsuka'' (wtl. „Hügel“) haben eine gewisse Ähn·lich·keit mit japani·schen Grab·stätten, es handelt sich aber um An·dachts·stätten oder Altäre für die Gottheit {{glossar:Inari}}. Im Zentrum einer solchen Anlage befinden sich ein oder mehrere natürliche Steine mit einer Inschrift. Diese Inschrift ist als indivi·dueller Name der Inari Gott·heit zu verstehen, mit dem Inari an diesem Altar ange·spro·chen wird. (Verwir·ren·der Weise sind unter diesen „Spitz·namen“ auch die Namen anderer bekannter Gott·heiten.) Das Aufstellen solcher ''otsuka''-Steine geht auf eine volks·reli·giöse Bewegung zurück, die sich in den Jahren unmittelbar vor der Meiji Restau·ration (1868) spontan heraus·bildete. Gläubige er·richte·ten ihre eigene Ver·ehrungs·stätte für Inari auf dem Berg, indem sie große Steine her·bei·schafften und darauf indivi·duelle Götter·namen schrieben. Dieser indivi·duelle Zugang, den man auch ''watakushi no Inari-sama'' („meine per·sönliche Inari-Gottheit“) bezeichnet, wurde von den Schrein·prie·stern zunächst einmal ver·boten. Als es aber nicht gelang, diese Form der Laien·fröm·mig·keit abzu·schaffen, gingen die Inari Priester dazu über sie zu kon·trol·lieren. Man schuf bestimmte Areale, in denen die Errichtung von ''o-tsuka'' gestattet war, und förderte die Bildung von Laienorganisationen, die die Zuteilung der noch freien Plätze über·nahmen. Heute ist es zwar kaum mehr möglich, einen neuen Altar zu errichten, man kann aber über diese Organi·sationen einen Altar zugeteilt bekommen.<ref>Smyers 1999, S. 160–64</ref> Dieser wird dann von den jeweiligen Gläubigen mit ''torii'' und Fuchs·sta·tuen ausgestattet, die wiederum vom Inari Schrein hergestellt werden. Dank der großen Zahl der ''o-tsuka'' (ca. 10.000) ist dies zweifel·los ein ein·träg·liches Geschäft. |

==Wer ist Inari?== | ==Wer ist Inari?== | ||

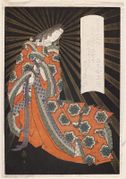

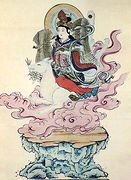

{{Sidebox|inari_hokusai.jpg|w=160|left=-10|rahmen_h=230|Inari Gottheiten}} | {{Sidebox|inari_hokusai.jpg|w=160|left=-10|rahmen_h=230|Inari Gottheiten}} | ||

| − | Der Fushimi Inari Schrein taucht in den Quellen bereits im Jahr 711 erstmals auf. Er war zu dieser Zeit ein | + | Der Fushimi Inari Schrein taucht in den Quellen bereits im Jahr 711 erstmals auf. Er war zu dieser Zeit ein Ahnen·schrein des Klans der Hata, die wiederum einige Gene·rationen zuvor aus Korea eingewandert waren. Offenbar verehrten die Hata auf den drei Gipfeln des Inari Berges drei Gott·heiten, die später kollek·tiv als „Inari“ bezeichnet wurden. Unter diesen Gott·heiten soll sich auch die weib·liche Nahrungs·gott·heit {{glossar:Ukanomitama}} befunden haben. Mög·licher·weise ist diese Nahrungs·gott·heit dafür ver·ant·wort·lich, dass Inari stets als Reis·gott·heit charakterisiert wird. |

Als im Jahr 794 in der unmittelbaren Nachbarschaft des Schreins die neue Hauptstadt {{glossar:heian|Heian-kyo}} errichtet wurde, erlangte der Schrein rasch überregionale Bedeutung. Er diente nun nicht mehr als Klan-Schrein der Hata, sondern wurde von {{glossar:Kuukai}} (774–835), dem vielleicht bedeutendesten Mönch des japanischen Buddhismus, zum Schutzschrein des neu gegründeten „Ost-Tempels“ ({{glossar:Touji}}) der neuen Hauptstadt umfunktioniert. In einer Gründungslegende des Schreins wird davon erzählt, dass die Gottheit von Inari Kūkai in der Gestalt eines alten Mannes, der Reis auf dem Rücken trug, erschien: | Als im Jahr 794 in der unmittelbaren Nachbarschaft des Schreins die neue Hauptstadt {{glossar:heian|Heian-kyo}} errichtet wurde, erlangte der Schrein rasch überregionale Bedeutung. Er diente nun nicht mehr als Klan-Schrein der Hata, sondern wurde von {{glossar:Kuukai}} (774–835), dem vielleicht bedeutendesten Mönch des japanischen Buddhismus, zum Schutzschrein des neu gegründeten „Ost-Tempels“ ({{glossar:Touji}}) der neuen Hauptstadt umfunktioniert. In einer Gründungslegende des Schreins wird davon erzählt, dass die Gottheit von Inari Kūkai in der Gestalt eines alten Mannes, der Reis auf dem Rücken trug, erschien: | ||

{{Zitat|text= | {{Zitat|text= | ||

| − | Auf seinen Wanderungen traf Kūkai in Tanabe in der Provinz Kii [heute | + | Auf seinen Wanderungen traf Kūkai in Tanabe in der Provinz Kii [heute Waka·yama, südlich von Nara] auf einen seltsamen alten Mann. Obwohl sich die beiden zum ersten Mal sahen, er·kann·ten sie sofort, dass sie sich in einem früheren Leben bei der Rede des Buddha auf dem Geier·berg (Grdhrakuta) in Indien getroffen hatten. Hoch erfreut über das Wieder·sehen lud Kūkai den Greis ein, ihn in der Haupt·stadt zu besuchen, wo er einen Tempel er·richten wollte. Einige Jahre später, als der Tōji bereits erbaut war, erschien der Greis am Südtor des Tempels mit einigen Reis·garben auf dem Rücken <ref>''Ine o ninai'' 稻を荷い, „Reisgarben tragend“, eine Anspielung auf den Schreinnamen Inari 稻荷</ref> und Zypres·sen·zweigen in den Händen in Be·gleitung zweier Mädchen und zweier Kinder. Kūkai war über·glück·lich und hielt ihm zu Ehren eine Predigt und alle seine Schüler, weltliche wie geist·liche, boten ihm zu essen an. Die Greis blieb eine Zeit lang im Hause des Laien·schülers Shibamori nahe dem Tōji <ref>Laut Iyanaga handelt es sich um den {{glossar:tabisho}} von Fushimi Inari, also jenen Ort, wohin die Gottheit Inari während der Schrein·feste gebracht wird.</ref> und richtete sich schließlich auf dem Berg Inari ein, wo das Holz für den Bau des Tōji gerodet worden war. |

<ref>Auszug aus ''Inari Daimyōjin ryū no ki'' 稻荷大明神流記. Angeblich ein Text des Kūkai Schülers Shinga (801-879), wahrscheinlich jedoch aus der Kamakura-Zeit. Übersetzung B. Scheid nach Iyanaga Nobumi: [http://www.bekkoame.ne.jp/~n-iyanag/articles/dakini/dakini2.html Ḍākinī et l’Empereur].</ref> | <ref>Auszug aus ''Inari Daimyōjin ryū no ki'' 稻荷大明神流記. Angeblich ein Text des Kūkai Schülers Shinga (801-879), wahrscheinlich jedoch aus der Kamakura-Zeit. Übersetzung B. Scheid nach Iyanaga Nobumi: [http://www.bekkoame.ne.jp/~n-iyanag/articles/dakini/dakini2.html Ḍākinī et l’Empereur].</ref> | ||

}} | }} | ||

| − | In dieser buddhistischen Version der | + | In dieser buddhistischen Version der Schrein·le·gende ist also von einem Inari Schrein vor der Zeit Kūkais gar keine Rede. Der rätsel·hafte Greis scheint durch den Reis auf seinem Rücken den Schrein·namen zu be·grün·den — tat·sächlich wird der Name Inari meist mit den Zeichen „Reis·ähre tragen“ (稲荷) geschrie·ben. Doch hat der Berg, auf dem er sich letztlich ein·quartiert, ebenfalls den Namen Inari. Es sind also zirkuläre (karmische) Ver·bin·dungen, die die Gottheit in Gestalt eines Reis-tragenden alten Mannes zu ihrem Bestim·mungs·ort, dem Reistrage-Berg (Inari-yama), führen. |

| − | Die Legende könnte natürlich auch so gedeutet werden, dass sich hier bereits ein Schrein befand, der unter Kūkai einer neuen | + | Die Legende könnte natürlich auch so gedeutet werden, dass sich hier bereits ein Schrein befand, der unter Kūkai einer neuen Gott·heit zuge·schrieben wurde. In jedem Fall deutet die Legende an, dass die Ver·bindung zum Reis essentiell für die Iden·tität des Fushimi Inari Schreins war. Fraglich bleibt, wieso die Reisvgott·heit auch als Frau bzw. als Fuchs dar·gestellt wird. |

===Inari, Fuchs und Dakini=== | ===Inari, Fuchs und Dakini=== | ||

| Zeile 50: | Zeile 50: | ||

| [[Image:inari_kuniyoshi2.jpg|316px|inari]] | | [[Image:inari_kuniyoshi2.jpg|316px|inari]] | ||

|- | |- | ||

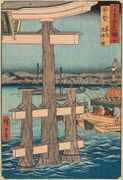

| − | | Japanische Dakini auf einem weißen Fuchs,<br /> auf ihren Schultern trägt Dakini | + | | Japanische Dakini auf einem weißen Fuchs,<br /> auf ihren Schultern trägt Dakini Reis·ballen. <br /> Bild: [http://www.246.ne.jp/~ziggy/Dakini.htm Toyokawa Inari Schrein], Tokyo [2010/8] |

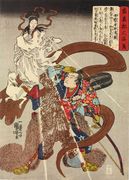

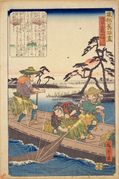

| Die Gottheit Inari auf einem weißen Fuchs <br /> erscheint dem Krieger Taira no Kiyomori. <br /> Holzschnitt von Utagawa Kuniyoshi<br /> Bild: [http://en.wikipedia.org/wiki/Kitsune Wikipedia] [2010/8] | | Die Gottheit Inari auf einem weißen Fuchs <br /> erscheint dem Krieger Taira no Kiyomori. <br /> Holzschnitt von Utagawa Kuniyoshi<br /> Bild: [http://en.wikipedia.org/wiki/Kitsune Wikipedia] [2010/8] | ||

|- | |- | ||

| Zeile 60: | Zeile 60: | ||

|} | |} | ||

</div> | </div> | ||

| − | Die Verbindung Inaris mit dem [[Mythen:Füchse|Fuchs]] wird manchmal durch die Tatsache erklärt, dass sich Füchse gern in der Nähe von Feldern | + | Die Verbindung Inaris mit dem [[Mythen:Füchse|Fuchs]] wird manchmal durch die Tatsache erklärt, dass sich Füchse gern in der Nähe von Feldern auf·halten, als Mäuse·fän·ger sogar nützlich für die Land·wirt·schaft sein können und sich daher als Götter·boten einer Reisgott·heit besonders anboten. Anderer·seits finden sich Text·belege für die Ver·bindung zwischen Fuchs und Inari erst ab dem elften Jahr·hundert Es ist daher wahr·schein·lich, dass die Ver·bindung Inari-Fuchs nicht aus land·wirt·schaft·lichen Asso·ziationen zu erklären ist, sondern aus der Tatsache, dass Inari neben der Gestalt des alten Mannes auch als junge, auf einem Fuchs reitende Frauen·ge·stalt imaginiert wurde. |

| − | Die weibliche Gottheit Inari ist eine | + | Die weibliche Gottheit Inari ist eine Erscheinungs·form der indisch-stämmigen Gott·heit {{glossar:Dakini}}. Diese wiederum ist eine charak·teristi·sche Gestalt des tantri·schen oder eso·terischen Buddhis·mus. In Indien bezeichnet ''dākinī'' eigentlich eine Spezies von dämoni·schen Menschen·fres·serin·nen, die gemäß den Legenden des indischen Buddhis·mus bekehrt wurden und sich darauf hin in eine buddhistische Schutz·gottheit ver·wandelten. Auf indo-tibeti·schen Dar·stel·lungen ist Dakini nach wie vor mit furcht·ein·flößenden und zugleich erotischen Zügen dargestellt, die sie in die Nähe der esoterischen [[Ikonographie:Wächtergötter|Wächtergötter]] rückt. Viele dieser ikonographischen Eigenheiten gingen Dakini bei ihrer Trans·forma·tion nach Japan verloren, dafür aber bekam sie den Fuchs als Reittier. Ob diese Assoziation japanischen Ursprungs ist und welche Logik dahinter steckt, ist derzeit noch nicht restlos geklärt. |

| − | Die Einbeziehung der | + | Die Einbeziehung der fuchs·reitenden Dakini in den Inari-Kult ist ebenfalls rätsel·haft, doch dürfte sie unter der Regie des Shingon Buddhismus erfolgt sein, der ja, wie aus der oben er·wähn·ten Legende ersichtlich, eine besondere Beziehung zu Inari entwickelte. Die Ass·oziation Inari-Dakini lässt sich beispielhaft an einem der größten Inari Heilig·tümer erkennen: {{glossar:Toyokawainari}} in der Präfektur Aichi wird gerne zu den „Drei Großen Inari [Schreinen]“ Japans gezählt, doch im Grunde handelt es sich um eine buddhisti·sche [[Tempel]]·anlage. Zudem stellt {{glossar:Kannon}} das Haupt·heilig·tum ({{glossar:honzon}}) des Tempels dar, während in den Grün·dungs·legen·den Dakini die wichtigste Rolle spielt.<ref>S. [http://toyokawainari.jp/inariengi.html Gründungslegende] des Toyokawa Inari Tempels (jap.). </ref> Es handelt sich also um einen Kannon-Tempel, in dem Dakini als beson·dere Schutz·gott·heit verehrt wird. Dies führte wiederum dazu, dass in Toyokawa ein besonderer Inari Kult entstand, da man Dakini als identisch mit Inari ansah. In der Ikono·graphie dieses Tempels erscheint Dakini als schöne Frau, die auf einem weißen Fuchs reitet und Reis·ballen trägt. Die gleichen Attri·bute besitzt auch die weibliche Inari. Die spezielle ikono·graphi·sche Gestalt der Dakini/ Inari von Toyokawa soll im übrigen auf den Zen Mönch {{glossar:kangangiin}}Kangan Giin (寒巌義尹 1217–1300) zurückgehen. |

| − | Es deutet also vieles darauf hin, dass die komplexe Natur der Inari | + | Es deutet also vieles darauf hin, dass die komplexe Natur der Inari Gott·heit(en) mit einst·mals populären Kulten und Figuren des eso·teri·schen Buddhis·mus in Ver·bindung steht. Viel·leicht ist es sogar der Unter·stützung durch den eso·terischen Buddhis·mus zu ver·danken, dass sich die Schreine für Inari in größerer Zahl ver·breite·ten, als für irgend eine andere Schrein·gott·heit in Japan. Heute hin·gegen ist offen·sichtlich, dass die Ver·bindung Inari–Fuchs–Frau–Reis eine sehr enge ist, während die buddhisti·schen Ele·mente (Kūkai, Dakini), die mög·licher·weise zu ihrem Zu·stande·kommen beitrugen, weit·gehend in Ver·gessen·heit geraten sind. |

{{Linkbox|ue=Anmerkungen|text= | {{Linkbox|ue=Anmerkungen|text= | ||

Version vom 12. September 2010, 20:42 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Bekannte_Schreine/Inari.

Fushimi Inari Taisha Der Schrein der hunderttausend torii

Der

Der Begriff „Fushimi Inari Taisha“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

im Süden Kyotos bietet mit seinen tausenden

Torii, Schreintor; wtl. „Vogelsitz“; s. dazu Torii: Markenzeichen der kami

Der Begriff „torii“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

, die oft zu rot leuch·tenden Gängen verbunden sind, die lohnendsten Foto·motive in der an an Sehens·würdig·keiten keines·wegs armen ehe·mali·gen Haupt·stadt. Die entlang der Wege aufge·stellten torii sind Opfer·gaben von Gläubigen, die sich von der Gott·heit Inari einen beson·deren Dienst (meist geschäft·lichen Erfolg) erhoffen. Die meisten sind von Firmen gespendet.

Wie in anderen ähnlichen Fällen auch, wachsen die einzelnen Spenden zu einem Gesamt·kunst·werk zusammen. (S. z.B. die Laternen des Kasuga Schreins.) Neben den torii bietet der Fushimi Schrein auch eine Menge pitoresker Fuchs·wäch·ter, die für alle Inari Schreine kenn·zeichnend sind. Ausgang·spunkt für diese Spenden·flut scheinen aber die

Steinaltäre, oder Gedenksteine zur Verehrung der Gottheit Inari; wtl. „Hügel“

Der Begriff „o-tsuka“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

gewesen zu sein, indivi·duelle Stein·altäre, die sich auch heute noch in großer Zahl über den Berg verstreut finden.

O-tsuka

O-tsuka (wtl. „Hügel“) haben eine gewisse Ähn·lich·keit mit japani·schen Grab·stätten, es handelt sich aber um An·dachts·stätten oder Altäre für die Gottheit

Der Begriff „Inari“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

. Im Zentrum einer solchen Anlage befinden sich ein oder mehrere natürliche Steine mit einer Inschrift. Diese Inschrift ist als indivi·dueller Name der Inari Gott·heit zu verstehen, mit dem Inari an diesem Altar ange·spro·chen wird. (Verwir·ren·der Weise sind unter diesen „Spitz·namen“ auch die Namen anderer bekannter Gott·heiten.) Das Aufstellen solcher otsuka-Steine geht auf eine volks·reli·giöse Bewegung zurück, die sich in den Jahren unmittelbar vor der Meiji Restau·ration (1868) spontan heraus·bildete. Gläubige er·richte·ten ihre eigene Ver·ehrungs·stätte für Inari auf dem Berg, indem sie große Steine her·bei·schafften und darauf indivi·duelle Götter·namen schrieben. Dieser indivi·duelle Zugang, den man auch watakushi no Inari-sama („meine per·sönliche Inari-Gottheit“) bezeichnet, wurde von den Schrein·prie·stern zunächst einmal ver·boten. Als es aber nicht gelang, diese Form der Laien·fröm·mig·keit abzu·schaffen, gingen die Inari Priester dazu über sie zu kon·trol·lieren. Man schuf bestimmte Areale, in denen die Errichtung von o-tsuka gestattet war, und förderte die Bildung von Laienorganisationen, die die Zuteilung der noch freien Plätze über·nahmen. Heute ist es zwar kaum mehr möglich, einen neuen Altar zu errichten, man kann aber über diese Organi·sationen einen Altar zugeteilt bekommen.1 Dieser wird dann von den jeweiligen Gläubigen mit torii und Fuchs·sta·tuen ausgestattet, die wiederum vom Inari Schrein hergestellt werden. Dank der großen Zahl der o-tsuka (ca. 10.000) ist dies zweifel·los ein ein·träg·liches Geschäft.

Wer ist Inari?

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Bauten/Bekannte_Schreine/Inari.

Der Fushimi Inari Schrein taucht in den Quellen bereits im Jahr 711 erstmals auf. Er war zu dieser Zeit ein Ahnen·schrein des Klans der Hata, die wiederum einige Gene·rationen zuvor aus Korea eingewandert waren. Offenbar verehrten die Hata auf den drei Gipfeln des Inari Berges drei Gott·heiten, die später kollek·tiv als „Inari“ bezeichnet wurden. Unter diesen Gott·heiten soll sich auch die weib·liche Nahrungs·gott·heit

Weibliche Nahrungsgottheit, die v.a. im Fushimi Inari Schrein verehrt wird.

Der Begriff „Uka-no-mitama“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

befunden haben. Mög·licher·weise ist diese Nahrungs·gott·heit dafür ver·ant·wort·lich, dass Inari stets als Reis·gott·heit charakterisiert wird.

Als im Jahr 794 in der unmittelbaren Nachbarschaft des Schreins die neue Hauptstadt

auch Heian-kyō 平安京, „Stadt des Friedens“; politisches Zentrum 794–1185 (= Heian-Zeit)

Der Begriff „Heian“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

errichtet wurde, erlangte der Schrein rasch überregionale Bedeutung. Er diente nun nicht mehr als Klan-Schrein der Hata, sondern wurde von

774–835, Gründer des Shingon Buddhismus; Eigennamen Saeki Mao, Ehrennamen Kōbō Daishi

Der Begriff „Kūkai“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(774–835), dem vielleicht bedeutendesten Mönch des japanischen Buddhismus, zum Schutzschrein des neu gegründeten „Ost-Tempels“ (

Ost-Tempel in Kyōto, eig. Kyōō Gokoku-ji (Tempel des Königs der Lehre zum Schutz des Landes)

Der Begriff „Tōji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

Geographische Lage

) der neuen Hauptstadt umfunktioniert. In einer Gründungslegende des Schreins wird davon erzählt, dass die Gottheit von Inari Kūkai in der Gestalt eines alten Mannes, der Reis auf dem Rücken trug, erschien:

Auf seinen Wanderungen traf Kūkai in Tanabe in der Provinz Kii [heute Waka·yama, südlich von Nara] auf einen seltsamen alten Mann. Obwohl sich die beiden zum ersten Mal sahen, er·kann·ten sie sofort, dass sie sich in einem früheren Leben bei der Rede des Buddha auf dem Geier·berg (Grdhrakuta) in Indien getroffen hatten. Hoch erfreut über das Wieder·sehen lud Kūkai den Greis ein, ihn in der Haupt·stadt zu besuchen, wo er einen Tempel er·richten wollte. Einige Jahre später, als der Tōji bereits erbaut war, erschien der Greis am Südtor des Tempels mit einigen Reis·garben auf dem Rücken 2 und Zypres·sen·zweigen in den Händen in Be·gleitung zweier Mädchen und zweier Kinder. Kūkai war über·glück·lich und hielt ihm zu Ehren eine Predigt und alle seine Schüler, weltliche wie geist·liche, boten ihm zu essen an. Die Greis blieb eine Zeit lang im Hause des Laien·schülers Shibamori nahe dem Tōji 3 und richtete sich schließlich auf dem Berg Inari ein, wo das Holz für den Bau des Tōji gerodet worden war. 4

In dieser buddhistischen Version der Schrein·le·gende ist also von einem Inari Schrein vor der Zeit Kūkais gar keine Rede. Der rätsel·hafte Greis scheint durch den Reis auf seinem Rücken den Schrein·namen zu be·grün·den — tat·sächlich wird der Name Inari meist mit den Zeichen „Reis·ähre tragen“ (稲荷) geschrie·ben. Doch hat der Berg, auf dem er sich letztlich ein·quartiert, ebenfalls den Namen Inari. Es sind also zirkuläre (karmische) Ver·bin·dungen, die die Gottheit in Gestalt eines Reis-tragenden alten Mannes zu ihrem Bestim·mungs·ort, dem Reistrage-Berg (Inari-yama), führen.

Die Legende könnte natürlich auch so gedeutet werden, dass sich hier bereits ein Schrein befand, der unter Kūkai einer neuen Gott·heit zuge·schrieben wurde. In jedem Fall deutet die Legende an, dass die Ver·bindung zum Reis essentiell für die Iden·tität des Fushimi Inari Schreins war. Fraglich bleibt, wieso die Reisvgott·heit auch als Frau bzw. als Fuchs dar·gestellt wird.

Inari, Fuchs und Dakini

|

|

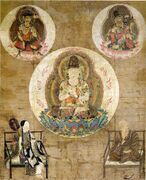

| Japanische Dakini auf einem weißen Fuchs, auf ihren Schultern trägt Dakini Reis·ballen. Bild: Toyokawa Inari Schrein, Tokyo [2010/8] |

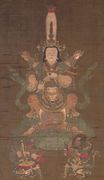

Die Gottheit Inari auf einem weißen Fuchs erscheint dem Krieger Taira no Kiyomori. Holzschnitt von Utagawa Kuniyoshi Bild: Wikipedia [2010/8] |

|

|

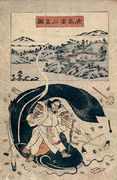

| Dakini auf einem weißen Fuchs, Darstellung aus der Kamakura-Zeit (14.Jh.). Bild: Ruth and Sherman Lee Institute [2010/8] |

Tanzende Dakini des indischen Tantrismus. Bild: exoticindiaart.com [2010/8] |

Die Verbindung Inaris mit dem Fuchs wird manchmal durch die Tatsache erklärt, dass sich Füchse gern in der Nähe von Feldern auf·halten, als Mäuse·fän·ger sogar nützlich für die Land·wirt·schaft sein können und sich daher als Götter·boten einer Reisgott·heit besonders anboten. Anderer·seits finden sich Text·belege für die Ver·bindung zwischen Fuchs und Inari erst ab dem elften Jahr·hundert Es ist daher wahr·schein·lich, dass die Ver·bindung Inari-Fuchs nicht aus land·wirt·schaft·lichen Asso·ziationen zu erklären ist, sondern aus der Tatsache, dass Inari neben der Gestalt des alten Mannes auch als junge, auf einem Fuchs reitende Frauen·ge·stalt imaginiert wurde.

Die weibliche Gottheit Inari ist eine Erscheinungs·form der indisch-stämmigen Gott·heit

weibl. buddhist. Schutzgottheit, identifiziert mit Inari; skt. Dākinī; auch: menschenfressende Dämonin

Der Begriff „Dakini“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

. Diese wiederum ist eine charak·teristi·sche Gestalt des tantri·schen oder eso·terischen Buddhis·mus. In Indien bezeichnet dākinī eigentlich eine Spezies von dämoni·schen Menschen·fres·serin·nen, die gemäß den Legenden des indischen Buddhis·mus bekehrt wurden und sich darauf hin in eine buddhistische Schutz·gottheit ver·wandelten. Auf indo-tibeti·schen Dar·stel·lungen ist Dakini nach wie vor mit furcht·ein·flößenden und zugleich erotischen Zügen dargestellt, die sie in die Nähe der esoterischen Wächtergötter rückt. Viele dieser ikonographischen Eigenheiten gingen Dakini bei ihrer Trans·forma·tion nach Japan verloren, dafür aber bekam sie den Fuchs als Reittier. Ob diese Assoziation japanischen Ursprungs ist und welche Logik dahinter steckt, ist derzeit noch nicht restlos geklärt.

Die Einbeziehung der fuchs·reitenden Dakini in den Inari-Kult ist ebenfalls rätsel·haft, doch dürfte sie unter der Regie des Shingon Buddhismus erfolgt sein, der ja, wie aus der oben er·wähn·ten Legende ersichtlich, eine besondere Beziehung zu Inari entwickelte. Die Ass·oziation Inari-Dakini lässt sich beispielhaft an einem der größten Inari Heilig·tümer erkennen:

Inari Kultstätte in Toyokawa, Aichi-ken; eig. ein buddh. Tempel, Myōgon-ji

Der Begriff „Toyokawa Inari“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

in der Präfektur Aichi wird gerne zu den „Drei Großen Inari [Schreinen]“ Japans gezählt, doch im Grunde handelt es sich um eine buddhisti·sche Tempel·anlage. Zudem stellt

auch Kanzeon 観世音, wtl. der den Klang der Welt erhört; skt. Avalokiteśvara; chin. Guanyin; als Bodhisattva des Mitleids bekannt

Der Begriff „Kannon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

das Haupt·heilig·tum (

Hauptheiligtum eines Tempels

Der Begriff „honzon“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

) des Tempels dar, während in den Grün·dungs·legen·den Dakini die wichtigste Rolle spielt.5 Es handelt sich also um einen Kannon-Tempel, in dem Dakini als beson·dere Schutz·gott·heit verehrt wird. Dies führte wiederum dazu, dass in Toyokawa ein besonderer Inari Kult entstand, da man Dakini als identisch mit Inari ansah. In der Ikono·graphie dieses Tempels erscheint Dakini als schöne Frau, die auf einem weißen Fuchs reitet und Reis·ballen trägt. Die gleichen Attri·bute besitzt auch die weibliche Inari. Die spezielle ikono·graphi·sche Gestalt der Dakini/ Inari von Toyokawa soll im übrigen auf den Zen Mönch

Kangan Giin (寒巌義尹 1217–1300) zurückgehen.

Es deutet also vieles darauf hin, dass die komplexe Natur der Inari Gott·heit(en) mit einst·mals populären Kulten und Figuren des eso·teri·schen Buddhis·mus in Ver·bindung steht. Viel·leicht ist es sogar der Unter·stützung durch den eso·terischen Buddhis·mus zu ver·danken, dass sich die Schreine für Inari in größerer Zahl ver·breite·ten, als für irgend eine andere Schrein·gott·heit in Japan. Heute hin·gegen ist offen·sichtlich, dass die Ver·bindung Inari–Fuchs–Frau–Reis eine sehr enge ist, während die buddhisti·schen Ele·mente (Kūkai, Dakini), die mög·licher·weise zu ihrem Zu·stande·kommen beitrugen, weit·gehend in Ver·gessen·heit geraten sind.

Anmerkungen

- ↑ Smyers 1999, S. 160–64

- ↑ Ine o ninai 稻を荷い, „Reisgarben tragend“, eine Anspielung auf den Schreinnamen Inari 稻荷

- ↑ Laut Iyanaga handelt es sich um den tabisho 旅所 (jap.)

wtl. „Reiseort“; Ziel einer Prozession mit tragbarem Schrein (mikoshi) bei Schreinfesten

Schrein • •Der Begriff „tabisho“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

von Fushimi Inari, also jenen Ort, wohin die Gottheit Inari während der Schrein·feste gebracht wird.

- ↑ Auszug aus Inari Daimyōjin ryū no ki 稻荷大明神流記. Angeblich ein Text des Kūkai Schülers Shinga (801-879), wahrscheinlich jedoch aus der Kamakura-Zeit. Übersetzung B. Scheid nach Iyanaga Nobumi: Ḍākinī et l’Empereur.

- ↑ S. Gründungslegende des Toyokawa Inari Tempels (jap.).

Literatur und Links

- Dance of the Yogini: Images of Aggression in Tantric Buddhism, Nitin Kumar (en.)

Online Artikel auf Indian Art: Exotic India. - Fushimi-Inari Taisha shrine, Asano Noboru (en.)

Ausführliche Foto-Dokumentation, Teil der Website My Kind of Kyoto. - Toyokawa Inari (jap.)

Homepage des Toyokawa Inari Tempels.Letzte Überprüfung der Linkadressen: Aug. 2010

- ^ Torii-Tunnel des Fushimi Inari Taisha in nächtlicher Beleuchtung.

Hisanori, flickr, 2014. - ^ Eingang zur frisch gestrichenen Anlage des Fushimi Inari Taisha. Das Tor im Stil eines buddhistischen Tempeltores (rōmon) wurde von Toyotomi Hideyoshi aus Dank für die Genesung seiner Mutter gestiftet. Anstelle der im Buddhismus üblichen Torwächterfiguren (niō) sind shintoistische Wächter (suijin) in Form realistischer Bogenschützen zu erkennen.

Momoyama-Zeit, 1589. Bernhard Scheid, (flickr) 2013. - ^ Die Fuchsstatuen (kitsune) sind individuelle Opfergaben (sonaemono) von Gläubigen (ähnlich wie z.B. die zahllosen torii des Fushimi Inari Schreins).

takmagar, flickr 2006. - ^ Bemalte ema mit Füchsen (kitsune) des Fushimi Inari Taisha

Matthew Bednarik, flickr 2008. - ^ Fuchs-ema, die zum Verkauf angeboten werden.

Ajisai, flickr 2008. - ^ Kitsune-Familie eines Inari Schreins in Fukushima

komainu.net, 2004. - ^ Exzentrischer Inari Fuchs (kitsune) mit Juwel auf dem Haupt

Owen Waygood, flickr 2006. - ^ Füchse (kitsune), welche als Souvenir im Fushimi Inari Taisha verkauft werden.

Wonder Elf, flickr 2005. - ^ Kleine Inari-Statuen

Lostintokyo, flickr 2005. - ^ Detailansicht kleiner Inari-Statuen

Trane DeVore, flickr 2009. - ^ Boten der Gottheit Inari werden immer als weiße Füchse (kitsune) gedacht, allerdings nicht notwendigerweise weiß bemalt. Außerdem besitzen sie ein Wunschjuwel, das manchmal an ihrer Schwanzspitze erscheint.

Tokyobling's Blog, 2009. - ^ Tänzer mit Fuchsmaske bei einem matsuri in Ishioka, nördlich von Tōkyō.

Thomas Lottermoser, 2006. - ^ O-tsuka, welche von torii in allen Größen umrahmt sind.

Bildquelle: Jeffrey Friedl, 2008. - ^ Buchillustration der Gottheiten Dakini und Inari Daimyōjin, jeweils mit einem Fuchs.

Werk von Katsushika Hokusai. Edo-Zeit, 1814. Internet Archive. - ^ Auf ihren Schultern trägt Dakini Reisballen.

Toyokawa Inari Schrein, über Internet Archive. - ^ Illustration einer Legende aus der Jugend des späteren Gewaltherrschers Taira no Kiyomori (nach Genpei seisuiki). Ein von ihm gejagter Fuchs entpuppt sich als Dienerin der Gottheit Kiko Tennō 貴狐天王 — aka. Dakini, aka. Inari — und verspricht Belohnung für den Fall, dass Kiyomori sie verschont. Er folgt der Bitte und steigt in der Folge zum mächtigsten Mann im Lande auf.

Werk von Utagawa Kuniyoshi. Edo-Zeit. British Museum. - ^ Dakini auf einem weißen Fuchs (kitsune).

Kamakura-Zeit, 14. Jh. Ruth and Sherman Lee Institute. - ^ Tanzende Dakini des indischen Tantrismus.

exoticindiaart.com. - ^ Detail aus dem Taizōkai mandara, dem Mandala der Mutterschoß-Welt des Shingon Buddhismus (Gesamtansicht links oben). Drei Dakinis beim Verzehr einer Leiche. Es ist nicht ganz klar, ob die Dämoninnen hier dem indischen Vorbild entsprechend als Frauen dargestellt sind.

Heian-Zeit, 9. Jh. Bildquelle: Katō Yoshihira, Blog.