Ikonographie/Heilige: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

{{titel| Buddhistische Heiligenfiguren}} | {{titel| Buddhistische Heiligenfiguren}} | ||

__TOC__ | __TOC__ | ||

| − | + | {{fl|H}}eilige im Sinne des (katholischen) Christentums könnte man vielleicht als Menschen definieren, die kraft ihres Glaubens und ihrer Frömmigkeit 1) anderen als Rollenvorbild dienen, 2) diese Vorbildfunktion durch besondere gottähnliche Fähigkeiten bestätigt bekommen haben, und 3) dank dieser besonderen Fähigkeiten auch heute noch in bestimmten Situationen um Hilfe angerufen werden können. In diesem Sinne müsste man im Buddhismus auch Buddhas und Bodhisattvas zu den Heiligen zählen. Möglicherweise ist das für den frühen indischen Buddhismus sogar sinnvoll, für die spätere Entwicklung, und insbesondere für den Mahayana-Buddhismus, macht eine solche Charakterisierung aber kaum Sinn. Buddhas und Bodhisattvas stehen hier über den [[Ikonographie:Waechtergoetter|Göttern]] (deren Existenz zumindest im vormodernen Buddhismus allgemein akzeptiert wurde). Laut den betreffenden Hagiographien sind sie immer königlichen Geblüts und haben ihre Erleuchtung oft in anderen Weltzeitaltern als dem unsrigen, also vor unvorstellbar langer Zeit, erfahren. Buddhas und Bodhisattvas sind daher zu abgehoben, um als Heilige im Sinne alltäglicher Rollenvorbilder zu fungieren. | |

Andererseits gibt es auch im Buddhismus Figuren, die sich durchaus mit christlichen Heiligen vergleichen lassen. Die also einerseits wundertätig begabt sind, andererseits aber aufgrund gewisser Schwächen oder Eigenheiten den Menschen näher sind. Diese Nähe macht sie dann sowohl als Rollenmodelle für fromme Buddhisten als auch als Adressaten für vergleichsweise triviale, diesseitige Anliegen besonders geeignet. Zu dieser Gruppe zählen im Buddhismus fast ausschließlich Schüler des Buddha oder die sogenannten „Patriarchen“, also Gründerfiguren der einzelnen Schulen. Unter den wenigen Laien-Gläubigen, die sich als Heilige bezeichnen lassen, befinden sich vor allem Könige und Kaufleute. Im Unterschied zu weiblichen buddhistischen Gottheiten wie {{glossar:benzaiten}}, {{glossar:kichijouten}} oder {{glossar:dakini}} sind weibliche Heiligenfiguren zumindest im japanischen Buddhismus kaum bekannt. | Andererseits gibt es auch im Buddhismus Figuren, die sich durchaus mit christlichen Heiligen vergleichen lassen. Die also einerseits wundertätig begabt sind, andererseits aber aufgrund gewisser Schwächen oder Eigenheiten den Menschen näher sind. Diese Nähe macht sie dann sowohl als Rollenmodelle für fromme Buddhisten als auch als Adressaten für vergleichsweise triviale, diesseitige Anliegen besonders geeignet. Zu dieser Gruppe zählen im Buddhismus fast ausschließlich Schüler des Buddha oder die sogenannten „Patriarchen“, also Gründerfiguren der einzelnen Schulen. Unter den wenigen Laien-Gläubigen, die sich als Heilige bezeichnen lassen, befinden sich vor allem Könige und Kaufleute. Im Unterschied zu weiblichen buddhistischen Gottheiten wie {{glossar:benzaiten}}, {{glossar:kichijouten}} oder {{glossar:dakini}} sind weibliche Heiligenfiguren zumindest im japanischen Buddhismus kaum bekannt. | ||

Version vom 25. November 2013, 14:29 Uhr

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Heilige.

Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Heilige.

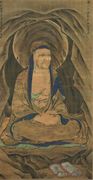

Heilige im Sinne des (katholischen) Christentums könnte man vielleicht als Menschen definieren, die kraft ihres Glaubens und ihrer Frömmigkeit 1) anderen als Rollenvorbild dienen, 2) diese Vorbildfunktion durch besondere gottähnliche Fähigkeiten bestätigt bekommen haben, und 3) dank dieser besonderen Fähigkeiten auch heute noch in bestimmten Situationen um Hilfe angerufen werden können. In diesem Sinne müsste man im Buddhismus auch Buddhas und Bodhisattvas zu den Heiligen zählen. Möglicherweise ist das für den frühen indischen Buddhismus sogar sinnvoll, für die spätere Entwicklung, und insbesondere für den Mahayana-Buddhismus, macht eine solche Charakterisierung aber kaum Sinn. Buddhas und Bodhisattvas stehen hier über den Göttern (deren Existenz zumindest im vormodernen Buddhismus allgemein akzeptiert wurde). Laut den betreffenden Hagiographien sind sie immer königlichen Geblüts und haben ihre Erleuchtung oft in anderen Weltzeitaltern als dem unsrigen, also vor unvorstellbar langer Zeit, erfahren. Buddhas und Bodhisattvas sind daher zu abgehoben, um als Heilige im Sinne alltäglicher Rollenvorbilder zu fungieren.

Andererseits gibt es auch im Buddhismus Figuren, die sich durchaus mit christlichen Heiligen vergleichen lassen. Die also einerseits wundertätig begabt sind, andererseits aber aufgrund gewisser Schwächen oder Eigenheiten den Menschen näher sind. Diese Nähe macht sie dann sowohl als Rollenmodelle für fromme Buddhisten als auch als Adressaten für vergleichsweise triviale, diesseitige Anliegen besonders geeignet. Zu dieser Gruppe zählen im Buddhismus fast ausschließlich Schüler des Buddha oder die sogenannten „Patriarchen“, also Gründerfiguren der einzelnen Schulen. Unter den wenigen Laien-Gläubigen, die sich als Heilige bezeichnen lassen, befinden sich vor allem Könige und Kaufleute. Im Unterschied zu weiblichen buddhistischen Gottheiten wie

Glücksgöttin im Ensemble der Sieben Glücksgötter (Shichi Fukujin); Gottheit des Wassers, der Musik und der Beredsamkeit; skt. Sarasvati; auch: Benten

Der Begriff „Benzaiten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

,

Hindu-buddhistische Göttin des Glücks; wtl. „Gottheit des Guten Omens“; auch: Kisshōten; skt. Lakshmi

Der Begriff „Kichijō-ten“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

oder

weibl. buddhist. Schutzgottheit, identifiziert mit Inari; skt. Dākinī; auch: menschenfressende Dämonin

Der Begriff „Dakini“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

sind weibliche Heiligenfiguren zumindest im japanischen Buddhismus kaum bekannt.

Im Shinto ist es kaum möglich, von Heiligen zu sprechen, da ja auch die Idee eines Erlösungsweges, wie ihn Buddhismus oder Christentum kennen, nicht vorhanden ist.

Arhats

Zu den Heiligen in diesem engeren Sinne zählen als oberste Gruppe die Arhats (jap.

buddhistische Heilsgestalt; abgeleitet von skt. Arhat (oder Arhant); Kurzfom: rakan

Der Begriff „arakan“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

bzw.

Der Begriff „rakan“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

). Der Begriff

buddhistische Heiligenfigur; höchste Stufe des Menschseins vor dem Austritt aus dem Geburtenkreislauf (jap. rakan)

Der Begriff „Arhat“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

(oder auch arhant) ist schlicht ein Ehrentitel („Fähiger“, „Würdiger“), der im Buddhismus jemanden bezeichnet, der unter Anleitung des Buddha die Erleuchtung erfahren hat und auch als shravaka buddha, „Schüler-Buddha“, bezeichnet wird. Im älteren Buddhismus (

„Fahrzeug der Schüler“, Richtung des Buddhismus (jap. Shōmon-jō 声聞乗)

Der Begriff „Shravakayana“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

oder

„Schule der Ordensälteren“, buddhistische Richtung (hier in Pali angegeben; skt: Sthaviravada) (jap. jōzabu bukkyō 上座部仏教)

Der Begriff „Theravada“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

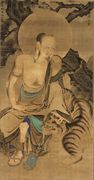

) war dies im Grunde die einzige denkbare Form, die Buddhaschaft zu erlangen. Der Mahayana Buddhismus setzte dieser Auffassung das Bodhisattva Ideal entgegen, dem zufolge ein Bodhisattva eine höhere Form der Erleuchtung erreicht, da er nicht nur auf die eigene Erleuchtung bedacht ist und seinen Eintritt ins Nirvana verzögert, um allen anderen Wesen auf dem Erleuchtungsweg behilflich zu sein. Die Arhatschaft wurde aber im Mahayana nicht geleugnet, sondern sozusagen auf den zweiten Rang verwiesen. Achtung: Sie sehen eine veraltete Version von https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Ikonographie/Heilige. Zu den bekanntesten Arhats der Glaubenswelt des ostasiatischen Buddhismus zählt die Gruppe der Sechzehn Arhats (die manchmal auch auf achtzehn erweitert wird). Diese Figuren sollen alle Schüler des Buddha gewesen sein, die sich seit seinem Ableben in dieser Welt aufhalten. Sie besitzen besondere spirituelle Fähigkeiten und Kräfte, u.a. machen sie sich zumeist unsichtbar, und wachen darüber, dass Buddhas Lehren korrekt verbreitet und die Klosterregeln eingehalten werden. Darüber hinaus existiert eine Gruppe von 500 Arhats, die manchmal auch zu tausend oder 1.500 Arhats erweitert wird.

Die Zehn Großen Schüler des Buddha

Eng verwandt mit den Sechzehn Arhats ist die Gruppe der Zehn Großen Schüler, die man auch als Apostel des Buddha bezeichnen könnte. Sie treten häufig in Sutren als Gesprächspartner des Buddha auf, sind aber in der populären Wahrnehmung Japans weniger präsent als die Die Sechzehn. Einzige Ausnahme ist vielleicht Mauldagana (

Schüler des Buddha; skt. Maudgalyayana; errettet seine Mutter aus der Hölle

Der Begriff „Mokuren“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

), der seine Mutter aus der Hölle errettet haben soll und aus diesem Grund stark in den buddhistischen Toten- und Ahnenkult eingebunden ist. Mehr dazu auf der Seite „Das Leben des Buddha“.

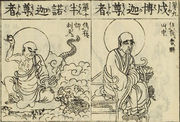

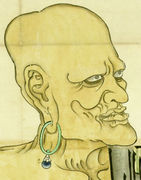

Historische Mönche

Eine starke ikonographische Verwandtschaft besteht zwischen der Darstellung der Arhats und den Portraits historischer Mönche. In beiden Fällen wird keine idealisierte Form der Darstellung angestrebt. Statt dessen werden individuelle Charaktermerkmale oder Zeichen des körperlichen Verfalls oft in sehr realistischer und keinesfalls immer schmeichelhafter Weise herausgearbeitet. Eines der berühmtesten japanischen Beispiele dieser Kategorie sind die Portraits des Mönchs

1121–1206; Mönch der Shingon-shū, bekannt für die Wiedererrichtung des Tōdaiji

Der Begriff „Chōgen“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Bilder

, der Ende des 12. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des

Tempel des Großen Buddha von Nara; wtl. Großer Ost-Tempel

Der Begriff „Tōdaiji“ wird in diesem Handbuch auf folgenden Seiten erwähnt:

Glossarseiten

Bilder

Geographische Lage

und seines Großen Buddhas auch eine wichtige Rolle als Förderer der Künste spielte. Trotz einer Tendenz zur Herausarbeitung menschlicher Schwächen in der Kunst des ostasiatischen Buddhismus, sind die dargestellten Mönche mit einer Vielzahl von wundersamen Legenden umgeben und können daher auch als Heilige bezeichnet werden. Siehe dazu u.a. Geschichte: Kukai.

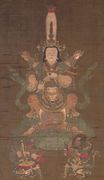

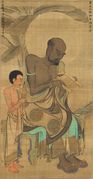

- ^ Vasubandhu, ein buddhistischer Philosoph des 4. Jhs., gilt zusammen mit seinem Halbbruder Asangha als Begründer der Yogacara Schule, aus der die jap. Hossō Schule hervorging. Die Statuen beider Heiliger wurden von Unkei für den Kōfuku-ji in Nara, der dieser Richtung angehörte, geschaffen.

Werk von Unkei (1150?–1223). Kamakura-Zeit, 1208. Bildquelle: unbekannt. - ^ Asangha, ein buddhistischer Philosoph des 4. Jhs., gilt zusammen mit seinem Halbbruder Vasubandhu als Begründer der Yogacara Schule, aus der die jap. Hossō Schule hervorging. Die Statuen beider Heiliger wurden von Unkei für den Kōfuku-ji in Nara, der dieser Richtung angehörte, geschaffen.

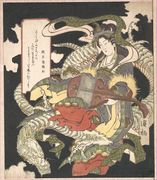

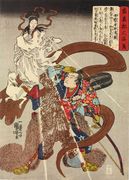

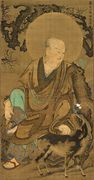

Werk von Unkei (1150?–1223). Kamakura-Zeit, 1208. Bildquelle: unbekannt. - ^ Arhat (Vajraputra) als kräftiger Mann, einen zahmen Drachen streichelnd. Im Hintergrund Wolken.

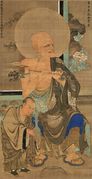

Werk von Ryōzen. Muromachi-Zeit, 14. Jh. National Museum of Asian Art, Freer Gallery of Art. - ^ Portrait des buddhistischen Abts Shunjōbō Chōgen (1121–1206), wahrscheinlich aus 1206, dem Jahr seines Todes mit 85 Jahren. Chōgen bemühte sich energisch um den Wiederaufbau des Tōdaiji und förderte in diesem Zusammenhang auch ganz besonders die Künstler der Kei-Schule (Unkei, Kaikei, u.a.), die dank seiner Unterstützung die japanische Bildhauerkunst zu einem ihrer Höhepunkte führten. Zu diesen Höhepunkten zählt auch das realistische Portrait ihres Mentors, Chōgen. Wie bei anderen Portraitskulpturen auch, besteht der Kopf aus zwei zusammengeleimten, innen ausgehöhlten Holzteilen, die wie ein Flaschenkorken in den Torso der Figur eingefügt sind. Das Holz wurde mit einer dünnen Schicht aus Hanf und weißem Ton grundiert und dann bemalt. Die Bemalung war wahrscheinlich recht einfach und einheitlich gehalten. Wie Rosenfield feststellt, hat sich der realistische Ausdruck des Portraits durch die natürliche Abnützung der Farbschicht verstärkt.

Die Augen sind, im Gegensatz zu vielen anderen Skulpturen dieser Zeit, nicht aus Glas, sondern wurden lediglich geschnitzt und bemalt. (Rosenfield 2011, S. 83–85.)

Werk von Kei-Schule. Kamakura-Zeit, 1206. John M. Rosenfield, Portraits of Chōgen: The Transformation of Buddhist Art in Early Medieval Japan. Leiden und Boston: Brill, 2011, S. 76.