Inbe

Die Inbe (忌部 oder 齊部, auch Imube oder Imibe gelesen), wtl. Sippe der Tabu-Halter, waren eine Priesterfamilie des Altertums, die als Priester-Beamte am kaiserlichen Hof dienten. Die genauesten Auskünfte über die Aufgaben der Inbe findet man im Kogo shūi (s.a. Priester (Kogo shūi)):

Kogo shūi

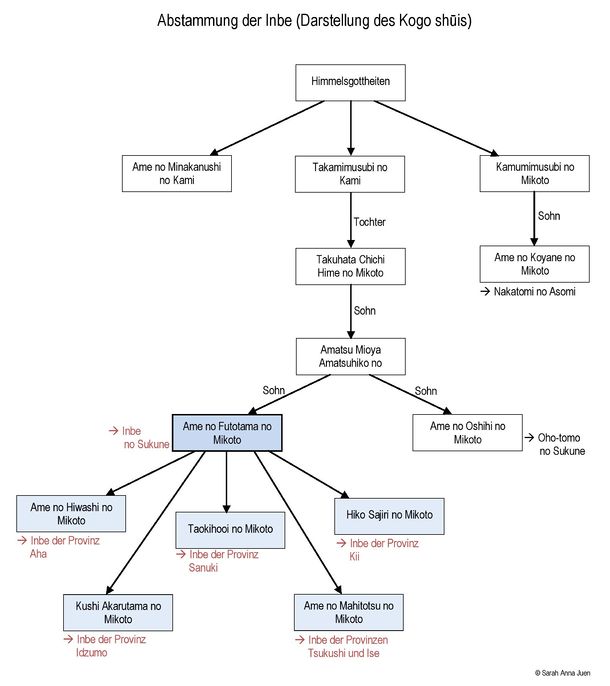

Bereits zu Beginn des Kogo shūi geht Inbe no Hironari auf die besondere Stellung seiner Familie ein. Er erklärt, dass sie von einem der drei Himmelsgötter, genauer gesagt von Takamimusubi, abstammen würden. Hierfür weist er Ame no Futotama, den Enkel des himmlischen Gottes, dezidiert als Ahnherren der Inbe aus. Dessen Nachkommen wiederum sind als die Ahnherren der Inbe der verschiedenen Provinzen beschrieben:

- Ame no Hiwashi no Mikoto, Inbe der Provinz Aha (Shikoku)

- Taokihoohi no Mikoto, Inbe der Provinz Sanuki (Shikoku)

- Hiko Sajiri no Mikoto, Inbe der Provinz Kii (südlich von Nara)

- Kushi Akarutama no Mikoto, Inbe der Provinz Izumo

- Ame no Mahitotsu no Mikoto, Inbe der Provinzen Tsukushi (Nord-Kyushu) und Ise

Diese Genealogie findet man nur im Kogo shūi, aber nicht in den Kiki, die sich ganz auf die kaiserliche Familie und deren Abstammung von Amaterasu konzentrieren.

Formaler Rahmen für das Kogo shūi

Das Kogo shūi wurde ungefähr im Jahre 807 von Inbe no Hironari als Kritik gegenüber einer rivalisierender Familie verfasst. Es entstand zu einer Zeit wo man versuchte dem chinesischen Einfluss entgegenzuwirken. Bei Hironari werden diese Tendenzen antagonisiert, der chinesische Einfluss ist spürbar, besonders im Vor- und Nachwort [Kato 1926:11-22]. Die Nakatomi und Inbe stritten sich zu der Zeit über ihre Machtposition, beide mit historischen Quellen und alten Texten argumentierend. Der Hof beschloss dann anhand des Nihon shoki und der dort beschriebenen Szene, wo Ahnengottheiten beider Familie helfen, Amaterasu aus der Felsenhöhle herauszulocken, dass beide Familien das gleiche religiöse Amt bekleiden sollten.

Vorwort

Hironari erklärt einleitend, warum er sich verpflichtet sieht, die Geschichte so zu verfassen, wie sie in seiner Familie überliefert wird. Er meint, durch das Aufschreiben, gehen Informationen verloren, welche nur in der mündlichen Überlieferung erhalten sind. Er unterstellt schriftlich verfassten Werken, sie haben mit der Zeit ihren Inhalt verändert, bezweifelt aber nicht, dass es irgendwo in den offiziellen Archiven oder privaten Quellen die wahren Begebenheiten beschrieben gibt. Er möchte dem schon/noch Bekannten Informationen hinzufügen, die in seiner Familie tradiert werden.

Hironari erwähnt an dieser Stelle auch, er habe einen Nachricht von dem tennō erhalten und so ergreift er den Pinsel und schreibt seine Familienüberlieferungen nieder. Aus dem Text geht nicht hervor, ob er direkt vom tennō gebeten wurde das Kogo shūi zu verfassen, oder ob es Eigeninitiative ist.

Hironaris Kogo shūi wurde in Chronik Ruiju-Kokushi vom Jahre Daidō 3 erwähnt, mit dem Einreichsdatum 13ter Tag des zweiten Monats Daidō 2. [Kato 1926:5]. Hironaris Rang wurde mit dem Obergrad der ersten Klasse des sechsten Ranges angeführt, die erhaltenen Abschriften sprechen von Hironari als Untergrad der zweiten Klasse des fünften Ranges, was ein höherer Rang wäre. Man kann ausschließen, dass Hironari selber seinen Rank falsch angegeben hat bei einer Schrift die er dem tennō vorlegt. Wahrscheinlicher ist, dass sich im Laufe des mehrmaligen Abschreibens dieser Fehler einschlich. Die Schriftzeichen für die Rangbezeichnungen sind unterschiedlich genug, dass man einem Irrtum ausschließen kann. Naheliegender ist, dass ein Abschreiber Hironari Ō no Yasumaro,dem Verfasser der Kiki, im Rang gleichstellen wollte. Hironari erwähnt an dieser Stelle, er habe einen Nachricht von dem tennō erhalten und so ergreift er den Pinsel und schreibt seine Familienüberlieferungen nieder. Aus dem Text geht nicht hervor, ob er direkt vom tennō gebeten wurde das Kogo shūi zu verfassen, oder ob es Eigeninitiative ist.

Nachwort

Die Kiki haben auf abschließende Worte verzichtet, Hironari ergreift hier wieder das Wort. Als Überleitung wählt er eine Geschichte aus dem Zeitalter der Götter, wo die Gottheit Ōtokonushi no Kami bei dem Reisfest Rind rerviert und dadurch die Gottheit Mitoshi no Kami beleidigt. Mitoshis Rache vernichtet die Reissetzlinge. Wahrsager werden befragt, was passiert ist und wie man die Reisernte noch retten kann. Um Mitoshi zu besänftigen, sollen weiße Wildschweine, weiße Pferde und weiße Hähne geopfert werden. Die Reisernte wird dank den Anweisungen von Mitoshi gerettet und so entsteht die Tradition Mitoshi Opfergaben in der Form von weißen Wildschweinen, weißen Pferden und weißen Hähnen zu erbringen.

Im eigentlichen Nachwort zieht Hironari Parallelen zur chinesischen Mythologie in Form von der Redewendung: „Das Sommerinsekt zweifelt am Eis“. So wie man sich im Sommer schwer tut an Eis zu glauben, weil man es nicht sieht, so ist es auch schwer an Götter zu glauben. Die Spuren der Götter sind für Hironari klar zu erkennen, er verzichtet jedoch auf konkrete Beispiele. Seiner Meinung nach müssen die Riten und Zeremonien überarbeitet werden, da sich auch die Gesellschaft (nämlich der Kaiserhof) weiterentwickelt haben. Er hofft seine mündlich überlieferten Familientraditionen können dem tennō nützlich werden.

Zwischen den Lobeshymnen an den Kaiser ist eine kurze Bemerkung versteckt. Hironari ist schon alt und denkt Tag und Nacht an die alten Bräuche. Sollte er sterben, wird er unter der Erde im Herzen eine Groll hegen. Er droht an, ein Rachegeist zu werden, wenn seine Vorschläge ignoriert werden. Hironari meint, das Kogo shūi als Antwort auf eine Nachricht vom Kaiser verfasst zu haben, es geht jedoch wieder nicht hervor, ob der Kaiser Hironari ausdrücklich gebeten hat seine Gedanken zu Riten zu verfassen.

Unterschied zu den Kiki

Vergleicht man das Vor- und Nachwort mit den Kiki, ist auf den ersten Blick sichtbar, dass das Nihon shoki beides nicht hat, das Kojiki hingegen erklärt kurz in der Einleitung, wer auf wessen Anlass diese Schrift verfasst. Im Kojiki spricht der Autor, seine Motive kommen im Gegensatz zu Hironari nicht persönlich rüber. Dadurch lässt es sich vermuten, dass die Agenda hinter den Kiki nicht nur eine Familie betrifft. Die Kiki erläutern die Weltentstehung, die Genealogie bis zu historischen tennō. Der Fokus des Kogo shūi ist die Begründung der Machtposition einer Familie, was dem Autor ermöglicht im Vor- und Nachwort seine persönliche Meinung einfließen zu lassen.

Yōrō Kodex

Erwähnung der Inbe im Yōrō Kodex,[1] im Zusammenhang mit Inthronisierungs-Feierlichkeiten:

Am Tage der Inthronisation (senso 践祚) hat ein Nakatomi die Glückwünsche der himmlischen Gottheiten (amatsukami no yogoto 天神壽詞) vorzutragen, die Imibe haben den Spiegel und das Schwert der Kaiserinsignien (shinji 神璽) zu überreichen.

Auf diese Stelle beruft sich auch Inbe no Hironari im Kogo shūi. Interessant ist, dass hier, ebenso wie im Kogo shūi aber im Ggs. zu anderen Werken, nur von zwei Reichsinsignien die Rede ist.

Engi shiki

Auch die „Verordnungen der Ära Engi“ (Engishiki, 927) berichten über die Aufgaben der Inbe ...

Verweise

Anmerkungen

- ↑ Der Yōrō-Kodex (Yōrō-ryō 養老令) stammt aus der Yōrō-Ära (717–724) und war ein auf chinesischen Vorbildern beruhender Gesetzestext in zwei Teilen, Zivilrecht (ryō 令, „Gebote“) und Strafrecht (ritsu 律, „Verbote“, zusammen ritsuryō). Er war im Prinzip die ganze Vormoderne hindurch, also bis 1868 gültig, wenn seine Gesetze auch „bis ins 10. Jahrhundert schon ihre rechtliche Wirksamkeit verloren hatten und fortan nur noch juristisches Vokabular lieferten.“ (Dettmer 2009, S. XIII) Anfang der Heian-Zeit wurden gewisse Bearbeitungen vorgenommen. Eine davon ist das Ryō no gige (835), das bald zur verbindlichen Fassung des zivilrechtlichen Kodex wurde.

- ↑ Ü: Dettmer 2012, Bd. 2, S. 9

Literatur

- Hans Adalbert Dettmer (Ü.) 2009Der Yōrō-Kodex: Die Gebote (Band 1). Wiesbaden: Harrassowitz 2009. (Einleitung und Übersetzung des Ryō no gige, Buch 1.)

- Hans Adalbert Dettmer (Ü.) 2010Der Yōrō-Kodex: Die Gebote (Band 2). Wiesbaden: Harrassowitz 2010. (Übersetzung des Ryō no gige, Teil 2, Bücher 2-10.)

- Genchi Katō, Hoshino Hikoshiro (Ü.) 1926Kogoshūi: Gleanings from ancient stories. Tokyo: Meiji Japan Society 1926. (Exzerpt, JHTI Version, Onlineversion.)